Метод Мортимера Адлера: как легко понять сложную книгу

О том, как прокачать память и быстро читать мы уже рассказывали здесь и здесь . В этой статье вы узнаете, как не только быстро, но правильно читать практическую и художественную литературу.

Помните, как трудно вам приходилось в школе, когда учителя задавали прочитать большой список литературы за лето?

Книги — это не только источник знаний, но еще и огромного удовольствия. Однако если мы говорим о том, что вам неинтересно, чтение превращается в настоящую пытку.

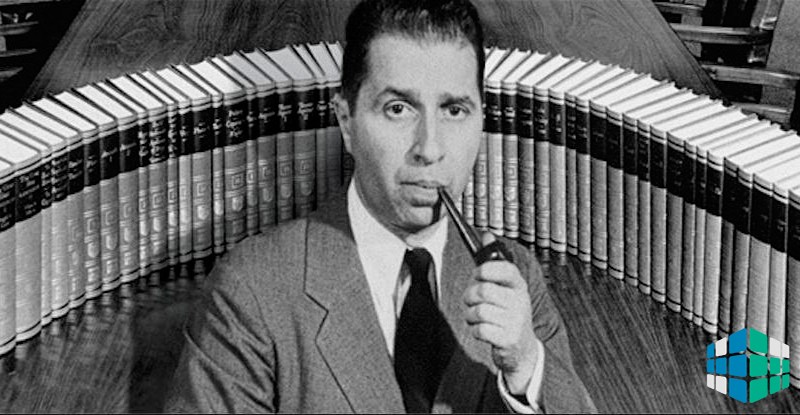

Эта ситуация отнюдь не безвыходная, и вот почему. Есть метод, благодаря которому чтение даже самых неинтересных книг становится быстрым и эффективным. Его разработал Мортимер Адлер, американский философ, педагог и популяризатор.

Свой метод чтения он описал в бестселлере «Как читать книги» еще в 1940-м году, но его подход остается актуальным и в наши дни. Метод Мортимера Адлера поможет вам в короткие сроки освоить любую книгу, будь то объемная научная работа или художественное произведение.

Адлер утверждал, что вдумчивый читатель прочитывает книгу, используя три способа:

- аналитический. Здесь вы должны понять структуру книги, уделить внимание содержанию и основным темам;

- интерпретационный. На этом этапе важно понять ключевые слова, выделить главные мысли и суметь пересказать текст своими словами;

- оценочный. Этот этап предполагает, что вы можете поспорить с автором и найти те места, где он не прав.

Первое время вы будете использовать эти три способа последовательно, затем научитесь использовать их вместе. Первые два способа (аналитический и интерпретационный) связаны, поскольку способствуют более глубокому пониманию текста. Последний оценочный способ применяется, когда вы увидели структуру текста и его основные мысли.

Полное и правильное понимание книги возможно только при прочтении ее целиком, отрывки не дадут вам полного представления о произведении.

Адлер относит чтение одной книги к ограниченному чтению, чтение нескольких книг, связанных одной темой, — к расширенному. Для расширенного понимания зачастую необходимо прибегать к словарям, дайджестам, иногда требуется прочитать другие великие произведения. Бывает и такое: чтобы понять некоторые книги, требуется личный опыт.

Способ 1: аналитический. Для того чтобы успешно применять этот способ, придерживайтесь четырех правил.

Определите тип и тематику книги. В зависимости от того, какая перед вами книга, вы будете применять к ней определенный метод прочтения.

Название, заголовки, предисловие и аннотация помогут вам сформировать представление о теме книги и ее целях.

Постарайтесь выразить главную мысль книги максимально лаконично. Хорошая книга логична и целостна, все ее части связаны между собой. Если неправильно выразить основную мысль, то вы можете воспринять книгу не так, как задумывал автор.

Определите структуру книги (из каких частей она состоит и сколько их всего) и проследите связь между всеми частями. Алгоритм действий при этом такой:

- определить, сколько частей в книге и о чем они (сформулируйте мысль кратко);

- определить, сколько частей в каждой главе/подтеме и о чем они; и далее по тексту.

На первый взгляд это кажется муторным, но со временем эти действия вы будете производить у себя в голове автоматически.

Выделите проблемы, которые пытается решить автор книги. Автор поднимает в книге вопросы и дает на них определенные ответы. Иногда они не совсем явно описаны в книге, читателю нужно самостоятельно выйти на них.

Способ 2: интерпретационный. Как правило, этот способ применяется при втором прочтении книги.

Начните говорить с автором на одном языке. Для этого вам потребуется:

- выделить ключевые слова в тексте;

- понять их точное значение в заданном автором контексте.

Автор может использовать определенные слова, которые могут иметь особое значение. Их нужно обдумать и понять, без этого невозможно выйти на следующий уровень понимания текста.

Определить значение незнакомого термина вам поможет контекст с помощью слов, которые его окружают. Кроме самих терминов, автор может использовать их синонимы. Иногда термины выражены не словами, а целыми словосочетаниями.

Как себя проверить: если вы выделили ключевые слова и хорошо понимаете их смысл, вы говорите с автором на одном языке.

Найдите основные утверждения автора, выделив ключевые предложения. Здесь стоит понимать, что наиболее важные утверждения содержатся в тех предложениях, которые вызывают затруднения.

Убедитесь, что вы понимаете смысл этих предложений, и попробуйте пересказать их своими словами. Если вы не можете этого сделать, вы не поняли их смысл.

Есть еще один способ проверить себя на понимание: попробуйте проиллюстрировать утверждение собственным опытом или провести аналогию.

Проследите аргументы автора. Аргументы могут быть основаны на фактах или аксиомах, из которых делаются дальнейшие выводы. Добросовестный автор не делает пропусков в аргументации, в конце раздела он подводит итог и выделяет важные мысли, чтобы читателю было легче ориентироваться в тексте.

Определите, какие из заявленных вопросов автору удалось раскрыть в полной мере, какие новые вопросы появились по ходу рассуждений и раскрыты ли они. Это правило не только объединяет предыдущие, но и связывает первый способ прочтения со вторым.

Способ 3: оценочный. На аналитическом и интерпретационном способах нельзя останавливаться, поскольку процесс чтения не ограничивается одним пониманием текста. Изучив произведение или книгу, у вас должно сформироваться собственное мнение на вопрос или проблему, обозначенную автором.

Вы можете определить свою позицию как на основе уже имеющихся в своем багаже знаний, так и на основе мнения авторов по схожей проблеме.

Чтение представляет собой диалог автора и читателя, который может быть конструктивен, если ведется по правилам. Эти правила можно разделить на две группы: общие принципы и специфические параметры критики.

Не выносите собственного суждения, пока полностью не поняли книгу. Важно убедиться, что вы хорошо понимаете идеи и аргументы автора, не судите его, не завершив анализа всей книги.

Критика может выражаться не только через несогласие. Вы можете признать, что автор показал вам новую точку зрения на проблему, дал повод ему в каких-то моментах возразить.

Не стоит спорить, если вы не уверены в своей правоте. Последнее слово в споре остается за читателем. Помните, что конечная цель не столько в самоутверждении, сколько в выяснении истины. Истинная победа читателя — приобретение новых знаний. Отстаивая свою точку зрения, руководствуйтесь фактами и логическими умозаключениями.

Обосновывайте свою критику. Умейте видеть разницу между фактом и мнением. Мнение строится на вашей оценке прочитанного и факте. Постарайтесь оценивать видение проблемы в тексте без предвзятости.

Как читать художественную литературу

Адлер описал подход к чтению художественной литературы, куда вошли четыре основных правила. Перед тем, как к ним перейти, выделим особенности художественных произведений.

Задача художественной литературы — заставить читателя пережить эмоции. Она создает настроение и, в отличие от научной литературы, по-другому воздействует на наше воображение. Оказаться внутри произведения и пережить опыт главного героя возможно только при чтении.

Вторая особенность вытекает из первой: в художественной литературе акцент делается не на точности, а на силе впечатления и метафоричности.

Итак, теперь двигаемся к правилам, которых стоит придерживаться, если вы хотите быстро изучить произведение.

Не ищите главную мысль в тексте. Помните, что художественная литература не является прежде всего дидактической.

Не пытайтесь найти в произведении термины и аргументы — эти средства относятся к логике, а не к поэзии.

Не оценивайте художественные произведения по логическим критериям. Искажение фактов не повредит сюжету, если автору удастся сделать его правдоподобным. Мы готовы воспринимать сюжет, правдивый в том смысле, что он мог бы иметь место в мире героев, созданным автором.

Не читайте все художественные произведения одинаково. Литература делится на различные жанры, и тот подход, который работает с одним произведением, может не сработать с другим.

Как читать исторические книги

Исторические книги чем-то напоминают художественную литературу: факты переплетаются с вымыслом и сопровождаются авторской интерпретацией исторических событий. А для того, чтобы сделать свою точку зрения убедительной, автор ссылается на исторические свидетельства и документы.

Автор преподносит материал, отталкиваясь от определенной концепции. Из-за этого он может уделять одним событиям больше внимания, а другим меньше. Для получения более объективной и полной картины исторических событий вы можете прибегнуть к расширенному чтению.

Как читать практические книги

Эти книги отличаются тем, что показывают, как решить конкретную проблему. Медицина, экономика, техника — это все практические области.

Практические книги бывают двух типов. Первые содержат инструкции и учат что-то делать. Вторые посвящены принципам, из которых вытекают правила. Великие книги по этике, экономике как раз относятся к этому типу. При чтении практической литературы вы должны ответить на два вопроса: каковы цели автора, какие варианты решения проблемы он предлагает?

Автор практической книги, как правило, старается воздействовать не только на наш разум, но и на эмоции. Автор стремится побудить нас к действиям. В этом случае наиболее надежный способ защиты от агитации — осмысление прочитанного, которое поможет оставаться беспристрастным. В силу того, что в подобного рода литературе существенную роль играет личность автора, вы можете опираться на дополнительную литературу или знание биографии автора.

Как читать научные и философские книги

Научные книги более объективны. И главная сложность состоит в научной аргументации. В силу того, что в них речь идет о явлениях, которые мы не наблюдаем в повседневной жизни, для полного понимания может пригодиться личный исследовательский опыт. В этом случае расширенное чтение будет означать не только обращение к дополнительной литературе, но и поход в лабораторию или музей.

Если вы изучаете философию, то в книгах этой области знаний вам стоит обратить внимание на термины, которые очень часто заимствуются из обычной речи, но употребляются в специальном значении.

В философии поднимаются нерешенные или даже нерешаемые вопросы. Задача читателя — выработать собственную точку зрения.

В этой статье мы собрали правила, которые помогут вам правильно читать книги. Но чтобы разобраться в этом вопросе более детально и научиться читать максимально вдумчиво, рекомендуем не ограничиваться приведенными правилами и прочитать книгу Мортимера Адлера .

Источник

Как понять сложную книгу? Аналитическое чтение от Мортимера Адлера

Если вы любите читать, то наверняка вам попадались в руки книги, смысл которых тяжело пересказать. Проблема в том, что современная школа не учит, как нужно критически прочитать книгу, понять ее смысл и особенно – главный посыл автора.

После прочтения кажется, что проблем с чтением не было, но пересказать главные аргументы и идеи автора мы часто не можем. Поэтому эйфория от полученных знаний угасает и не придает уверенности.

В этой статье вы узнаете, какие есть уровни и принципы чтения и как их развивать. На основе описанных ниже стадий и правил появится возможность развить навыки эффективного чтения, что поможет структурировать мысли о каждой прочитанной книге.

Уровни чтения

Наша статья основывается на рекомендациях Мортимера Адлера – философа, популяризатора и прекрасного педагога ХХ столетия. Его советы, как укротить текст любой сложности, остаются актуальными уже больше чем полстолетия – его учебник «Как прочитать книгу» впервые вышел в 1940 г. и переиздается до сих пор.

Мортимер Адлер (1902-2001) — американский философ, педагог и популяризатор. Перу Адлера принадлежит несколько десятков книг, он был редактором нескольких книжных серий и университетских образовательных проектов.

Согласно Мортимеру Адлеру, существует 4 уровня чтения:

- Начальный уровень знакомит нас с текстом, словами и предложениями.

- Ознакомительный уровень помогает составить общее впечатление, картину о книге. Это помогает лучше понять идеи автора. На этом уровне читатель может пересказать смысл прочитанного, но не оценить его критически.

- Аналитический уровень дает все шансы понять логику автора. И только если мы поняли его аргументы, мы можем критиковать книгу. Этот уровень предусматривает умение задавать вопросы, видеть несоответствия в идеях автора, его промахи и сильные стороны.

- Синтопический уровень прокачивает наше понимание проблемы на уровне нескольких книг. Ведь часто бывает – проблема одна, а подходы разные. Потому только развитый навык активного чтения книг может нас научить быть критическим и беспристрастным читателем.

Вся правда в том, что в школе нас учат только первому уровню чтения. Поэтому мы иногда можем справиться с заданием пересказать текст, но редко это доходит до глубокого анализа идей автора, как и до сопоставления с другими книгами.

На ознакомительном уровне читатель составляет общее представление о книге. Это дает некий скелет, который поможет лучше понять автора. Поскольку книга не может полностью описать предметную область, этот скелет должен обозначить последующее направление мыслей автора, объяснить, какие темы он решил затронуть. Часто бывает, что за деталями книги мы не видим общей картины, поэтому на ознакомительной стадии мы пытаемся увидеть «лес среди деревьев». Простое перелистывание книги, оценка ее заголовков и подзаголовков даёт нам этот необходимый скелет, логику и главные проблемные темы, которые будут обсуждаться.

На следующей стадии – аналитической – этот «скелет» будет инструментом для «наращивания мышц», то есть информации. Только осилив этот уровень, можно считать себя компетентным и в праве критиковать ход изложения книги. Аналитический уровень имеет три стадии:

Стадия 1. Общая картина

Особенности первой стадии аналитического чтения очень просты. Это самая общая информация, которую нужно знать о книге, когда нас спрашивают: «О чем книга?». Главная причина, почему нужно уметь делать краткое объяснение сути, – потому что это эффективно. Обычно никто не хочет слушать 20-минутный доклад о каждой книге. Нужно уметь заинтересовать собеседника кратким текстом. Чтобы научиться составлять общую картину о книге, важно следовать четырем правилам:

- Выяснить предметную область или области, к которым относится книга.

- Как можно короче описать, о чем эта книга: о личностном росте, о взаимоотношениях или об эффективных инвестициях.

- Несложно рассказать, о чем книга, сделав небольшое описание, основываясь на разделах самой книги (а разделы книжки часто и есть наш «скелет»).

- У каждой книги есть задание – одно или несколько. Если автор сам не обозначает свои цели, их нужно найти.

Стадия 2. Понять посыл и логику автора

После того как мы поняли общие черты книги, необходимо найти ее логику. Книга всегда состоит из мыслей автора, которые подтверждаются (или опровергаются) фактами. На этой стадии нужно учиться искать «почерк» автора, его голос, который находится в самых важных категориях, суждениях и аргументах.

Такой подход поможет интерпретировать книгу, понять главный вклад автора в ту или иную область знания. Это выделит его среди других писателей или исследователей. Обычно найти главные мысли автора можно при помощи:

- ключевых слов;

- главных суждений, которые составляют аргументы;

- аргументов, которые автор использует, чтобы построить свои суждения.

Также, чтобы понять логику автора, нужно оценить, насколько хорошо он решил поставленные перед собой задачи.

Стадия 3. Профессиональная критика

Только после того как мы поняли, что это за книга и какой вклад автор пытался сделать, когда писал ее, можно приступить к критике. Это самое главное и сложное: как критиковать профессионально и продуктивно?

Чтобы оставаться беспристрастным и не переходить на личности, нужно не только адекватно оценивать вклад автора, но и уметь объяснять корректно, где его предложения и аргументы являются слабыми. Следуя следующим трем правилам, можно быть уверенным – за рамки этических норм вы не выйдите:

- Критиковать только когда полностью поняли предложения автора. Иначе нужно уточнить, переспросить. Или просто сказать, что что-то плохо объяснено.

- Если у вас возникли противоречия с какой-то позицией и если вы готовы критиковать, нужно быть готовым свои предложения подтверждать фактами и излагать логически.

- Если автор упустил важные моменты, плохо проинформирован или неправильно интерпретировал данные, недостаточно только сказать: «Вы не правы». Нужно объяснить, почему его точка зрения, по вашему мнению, ошибочна.

Лишь поняв книгу на аналитическом уровне, ее можно анализировать на следующем – синтопическом уровне, на котором происходит сравнение книг между собой. Именно объединяя все четыре стадии чтения, можно иметь независимый способ мышления.

К чему это все?

Если вы хотите быть активным читателем, без аналитических подходов здесь не обойтись. Быть умным и критическим читателем может каждый. Это навык. Такой же как петь, планировать распорядок дня или разговаривать на иностранном языке. Абсолютно все навыки можно в себе развивать.

Только не каждый хочет воспитывать в себе новые привычки. И хотя сперва кажется, что это сложно, это только кажется. На самом деле все стадии чтения и их правила – это подходы активного чтения, которые после длительного использования переходят на уровень автоматизма.

С этими правилами аналитического чтения сложная книга уже не будет казаться непосильной или запутанной. Нужно помнить: каждый автор хочет быть услышанным, и только от нас зависит, поймем ли мы его.

Источник