Трехрадиусный способ отбора давления принцип

ГОСТ 8.586.2-2005

(ИСО 5167-2:2003)

Государственная система обеспечения единства измерений

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Диафрагмы.

Технические требования

State system for ensuring the iniformity of measurements. Measurement

of liquids and gases flow rate and quantity by means of orifice instruments.

Part 2. Orifice plates. Technical requirements

Дата введения 2007-01-01

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Отраслевой метрологический центр Газметрология» (ООО «ОМЦ Газметрология»), Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР»), государственным предприятием «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей» Госпотребстандарта Украины (Укрметртестстандарт), Национальным университетом «Львовская политехника»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 28 от 9 декабря 2005 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Министерство торговли и экономического развития Республики Армения

Госстандарт Республики Беларусь

Госстандарт Республики Казахстан

Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 5167-2:2003 «Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 2. Диафрагмы» (ISO 5167-2:2003 «Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 2: Orifice plates») путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6)

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2006 г. N 237-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003) «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования» введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 6, 2007 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

Комплекс межгосударственных стандартов ГОСТ 8.586.1-2005 — ГОСТ 8.586.5-2005 под общим наименованием «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» (далее — комплекс стандартов) состоит из следующих частей:

— Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования;

— Часть 2. Диафрагмы. Технические требования;

— Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования;

— Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования;

— Часть 5. Методика выполнения измерений.

Комплекс стандартов распространяют на измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления при применении следующих типов сужающих устройств: диафрагмы, сопла ИСА 1932, эллипсного сопла*, сопла Вентури и трубы Вентури.

* В международном стандарте [3] эллипсные сопла названы соплами большого радиуса.

Комплекс стандартов устанавливает требования к геометрическим размерам и условиям применения сужающих устройств, используемых в трубопроводах круглого сечения, полностью заполненных однофазной (жидкой или газообразной) средой, скорость течения которой меньше скорости звука в этой среде.

Части 1-4 являются модифицированными по отношению к международным стандартам [1]-[4].

В первой части представлены термины и определения, условные обозначения, принцип метода измерений, установлены общие требования к условиям измерений при применении всех типов сужающих устройств.

Вторая, третья и четвертая части устанавливают технические требования к конкретным типам сужающих устройств: вторая часть — к диафрагмам, третья — к соплам ИСА 1932, эллипсным соплам и соплам Вентури, четвертая — к трубам Вентури.

В пятой части представлена методика выполнения измерений с помощью указанных выше типов сужающих устройств.

В отличие от международного стандарта [2] в настоящий стандарт введены:

— поправочные коэффициенты, учитывающие шероховатость внутренней поверхности измерительного трубопровода и притупление входной кромки диафрагмы;

— дополнительные требования к определению необходимой длины прямолинейных участков измерительных трубопроводов для широкого ряда местных сопротивлений;

— дополнительное приложение А «Классификация видов местных сопротивлений».

Использование в настоящем стандарте поправочных коэффициентов, учитывающих шероховатость внутренней поверхности измерительного трубопровода и притупление входной кромки диафрагмы, позволяет, в отличие от международного стандарта, существенно расширить область применения диафрагм.

Расширение списка видов местных сопротивлений и включение в настоящий стандарт приложения А позволяет расширить возможности монтажа диафрагм и исключить ошибки при определении необходимой длины прямолинейных участков измерительных трубопроводов.

Введенные дополнительные требования выделены в настоящем стандарте путем заключения в рамки из тонких линий.

Наименования видов местных сопротивлений, дополнительно включенных в настоящий стандарт, выделены курсивом.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к геометрическим характеристикам и условиям применения диафрагм, устанавливаемых в трубопроводах круглого сечения для определения расхода и количества жидкостей и газов.

Стандарт распространяется на диафрагмы с угловым, фланцевым и трехрадиусным способами отбора давления. Требования настоящего стандарта применяют совместно с требованиями ГОСТ 8.586.1.

Стандарт не распространяется на диафрагмы, установленные в трубопроводах внутренним диаметром менее 0,05 м или более 1 м, и при значениях числа Рейнольдса менее 5000.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

* С 01.01.2008 на территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52720-2007. — Примечание изготовителя базы данных.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины, определения, обозначения и сокращения в соответствии с ГОСТ 8.586.1.

4 Принципы метода измерения и расчета

4.1 Принцип метода измерения

4.1.1 Метод измерения расхода среды, протекающей в ИТ, основан на создании с помощью диафрагмы местного сужения потока, часть потенциальной энергии которого переходит в кинетическую энергию. Средняя скорость потока в месте его сужения повышается, а статическое давление становится менее статического давления до диафрагмы. Разность давления (перепад давления) тем больше, чем больше расход среды, и, следовательно, она может служить мерой расхода.

4.1.2 Массовый расход в общем случае рассчитывают по формуле

Вывод формулы (4.1) приведен в ГОСТ 8.586.1 (приложение А).

Примечание — В международном стандарте [2] поправочные коэффициенты и не используются, т.к. этим стандартом не допускается превышение установленных им норм на предельные значения шероховатости внутренней стенки трубопровода и притупления входной кромки диафрагмы.

4.1.3 Связь массового расхода, объемного расхода при рабочих условиях и объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, устанавливает формула

4.2 Расчет расхода среды

Массовый расход рассчитывают по формуле (4.1) после определения параметров, которые либо измеряют непосредственно, либо вычисляют по результатам измерений других параметров.

Коэффициент истечения диафрагм и поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость внутренней поверхности измерительного трубопровода, зависят от числа , которое само зависит от значения расхода, поэтому уравнение для расчета расхода является неявным. В этом случае значение расхода может быть получено методом итераций. Порядок проведения итераций приведен в ГОСТ 8.586.1 (приложение В) и ГОСТ 8.586.5 (раздел 8).

Формулы для определения объемного расхода среды при рабочих условиях измерений и объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, приведены в ГОСТ 8.586.5 (раздел 5).

Источник

Методика использования сужающих устройств для измерения расхода сред (жидкости, воздуха газа, пара)

Стандартные сужающие устройства могут применяться в комплекте с дифманометрами для измерения расхода и количества жидкостей, газов и пара в круглых трубопроводах (при любом их расположении), если их расчет, изготовление и установка выполнены в соответствии с ГОСТ 8.563.1-97 .

При необходимости использования сужающих устройств на трубопроводах меньшего диаметра они должны подвергаться индивидуальной градуировке, т.е. экспериментальному определению зависимости G =f(Δp).

В ГОСТ 8.563.1-97 даются восемь вариантов типов сужающих устройств: диафрагмы с угловым, фланцевым и трехрадиусным способами отбора давления, сопла ИСА 1932, трубы Вентури с обработанной и необработанной конической частью короткие и длинные, сопла Вентури короткие и длинные. Стандартные диафрагмы применяются при соблюдении условия 0,2 ≤ β ≤ 0,75, стандартные сопла — при 0,3 ≤ β ≤ 0,8 и сопла Вентури — при 0,3 ≤ β ≤ 0,75. Конкретный тип сужающего устройства выбирается при расчете в зависимости от условий применения, требуемой точности, допустимой потери давления.

Для соблюдения геометрического подобия сужающих устройств должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563.1-97, которые кратко рассмотрены применительно к наиболее распространенным сужающим устройствам — диафрагмам, изображенным на рис. 1. Торцы диафрагмы должны быть плоскими и параллельными друг другу. Шероховатость торца в пределах D должна быть не более 10 -4 d, выходной торец должен иметь шероховатость в пределах 0,01 мм. Если диафрагма служит для измерения расхода потока в обоих направлениях, то оба торца должны обрабатываться с шероховатостью не более 10 -4 d, коническое расширение в этом случае отсутствует и кромки с обоих сторон должны быть острыми с радиусом закругления не более 0,05 мм. Если радиус закругления не превышает 0,0004d, ТО поправочный множитель на неостроту входной кромки принимается равным единице. При d ≥ 125 мм это условие выполняется. Шероховатость поверхности отверстия не должна превышать 10 -5 d.

Толщина диафрагмы Е должна находиться в пределах до 0,05D толщина определяется из условия отсутствия деформации под воздействием Δрв при известном пределе текучести материала.

Длина цилиндрической части отверстия диафрагмы должна находиться в пределах от 0,005D до 0,02D, если толщина превышает последнюю цифру, то со стороны выходного торца делается коническая поверхность с углом конусности 45 ± 15°.

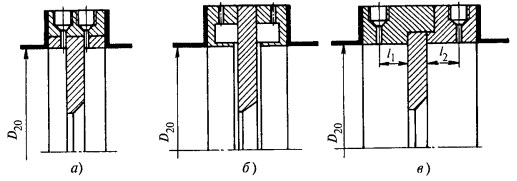

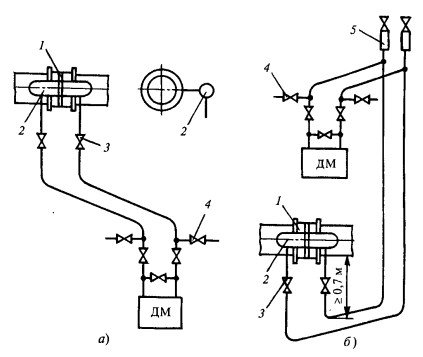

Рис. 1. Способы отбора давления :

а — через отдельные отверстия; б — из кольцевых камер (угловые методы); в — через отверстия во фланцах (фланцевый метод при l1 = l2 = 25,4 мм, трехрадиусный — при l1 = D и l2 = 0,5D)

Отбор давлений р1 и р2 при угловом способе осуществляется либо через отдельные цилиндрические отверстия (рис. 1, а), либо из двух кольцевых камер, каждая из которых соединяется с внутренней полостью трубопровода кольцевой щелью или группой равномерно распределенных по окружности отверстий (рис. 1, б). Конструкция отборных устройств для диафрагм и сопл одинакова. Сужающие устройства с кольцевыми камерами более удобны в эксплуатации, особенно при наличии местных возмущений потока, так как кольцевые камеры обеспечивают выравнивание давления по окружности трубы, что позволяет более точно измерять перепад давления при сокращенных прямых участках трубопровода.?

При фланцевом и трехрадиусном способах отбора давления перепад измеряется через отдельные цилиндрические отверстия, расположенные на расстоянии в первом случае l1 = l2 = 25,4 мм, а во втором l1 = D и l2 = 0,5D от плоскостей диафрагмы (рис. 1, в). Коэффициент истечения С зависит от способа отбора давления.

При установке сужающих устройств необходимо соблюдать ряд условий, влияющих на погрешность измерений.

Сужающее устройство в трубопроводе должно располагаться перпендикулярно оси трубопровода. Для диафрагм неперпендикулярность не должна превышать 1°. Ось сужающего устройства должна совпадать с осью трубопровода.

Участок трубопровода длиной 2D до и после сужающего устройства должен быть цилиндрическим, гладким, на нем не должно быть никаких уступов, а также заметных глазу наростов и неровностей от заклепок, сварочных швов и т.п.

Важным условием является необходимость обеспечения установившегося течения потока перед входом в сужающее устройство и после него. Такой поток обеспечивается наличием прямых участков трубопровода определенной длины до и после сужающего устройства. На этих участках не должны устанавливаться никакие устройства, которые могут исказить гидродинамику потока на входе или выходе сужающего устройства. Длина этих участков должна быть такой, чтобы искажения потока, вносимые коленами, вентилями, тройниками, смогли сгладиться до подхода потока к сужающему устройству. При этом необходимо иметь в виду, что более существенное значение имеют искажения потока перед сужающим устройством и значительно меньшее — за ним, поэтому задвижки и вентили, особенно регулирующие, рекомендуется устанавливать после СУ. Длина L K прямого участка перед сужающим устройством зависит от относительного диаметра

, диаметра трубопровода D и вида местного сопротивления, расположенного до прямого участка, L K1 /D = а к + b к ск , где а к , b к , с к — постоянные коэффициенты, зависящие от вида местного сопротивления. Их величина и наименьшие значения L K1 /D для девяти типов местных сопротивлений приведены в табл. 1.

Таблица 1. Наименьшие относительные длины линейного участка до диафрагмы

Задвижка, равнопроходный шаровой кран

Запорный кран, вентиль

Симметричное резкое сужение

Симметричное резкое расширение

Допускается сокращение длины линейного участка после СУ вдвое, но при этом дополнительная погрешность к коэффициенту истечения составит ±0,5 %.

Необходимо, чтобы контролируемая среда заполняла все поперечное сечение трубопровода, причем фазовое состояние вещества не должно изменяться при прохождении через сужающее устройство. Конденсат, пыль, газы или осадки, выделяющиеся из контролируемой среды, не должны скапливаться вблизи сужающего устройства.

Дифманометр подключается к сужающему устройству двумя соединительными линиями ( импульсными трубками ) внутренним диаметром не менее 8 мм. Допускается длина соединительных линий до 50 м, однако из-за возможности возникновения большой динамической погрешности не рекомендуется использовать линии длиной более 15 м.

Для правильного измерения расхода перепад давления на входе дифманометра должен быть равен перепаду давления, развиваемому сужающим устройством, т.е. перепад от сужающего устройства к дифманометру должен передаваться без искажения.

Это возможно в случае, если давление, создаваемое столбом среды в обеих соединительных трубках, будет одинаковым. В реальных условиях это равенство может нарушаться. Например, при измерении расхода газа причиной этого может быть скапливание конденсата в неодинаковом количестве в соединительных линиях, а при измерении расхода жидкости, наоборот, скапливание выделяющихся газовых пузырьков. Во избежание этого соединительные линии должны быть либо вертикальными, либо наклонными с уклоном не менее 1:10, причем на концах наклонных участков должны быть конденсато- или газосборники. Кроме того, обе импульсные трубки следует располагать рядом, чтобы избежать неодинакового нагрева или охлаждения их, что может привести к неодинаковой плотности заполняющей их жидкости и, следовательно, к дополнительной погрешности. При измерении расхода пара важно обеспечить равенство и постоянство уровней конденсата в обеих импульсных трубках, что достигается применением уравнительных сосудов.

К одному сужающему устройству может быть подключено несколько дифманометров. При этом допускается подключение соединительных линий одного дифманометра к соединительным линиям другого.

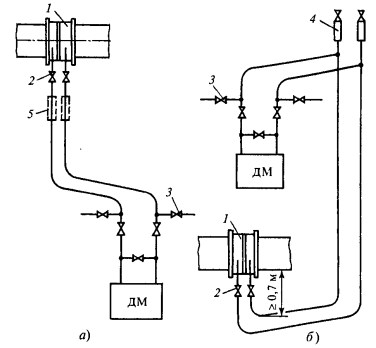

При измерении расхода жидкости дифманометр рекомендуется устанавливать ниже сужающего устройства 1, что исключает попадание в соединительные линии и дифманометр газа, который может выделиться из протекающей жидкости (рис. 2, а).

Рис. 2. Схема соединительных линий при измерении расхода жидкости с установкой дифманометра ниже (а) и выше (6) сужающего устройства :

1 — сужающее устройство; 2 — запорные вентили; 3 — продувочный вентиль; 4 — газосборники; 5 — разделительные сосуды

Для горизонтальных и наклонных трубопроводов соединительные линии должны подключаться через запорные вентили 2 к нижней половине трубы (но не в самой нижней части) во избежание попадания в линии газа или осадков из трубопровода. Если дифманометр все же устанавливается выше сужающего устройства (рис. 2, б), то в наивысших точках соединительных линий необходимо устанавливать газосборники 4 с продувочными вентилями. Если соединительная линия состоит из отдельных участков (например, при обходе какого-либо препятствия), то газосборники устанавливаются в наивысшей точке каждого участка. При установке дифманометра выше сужающего устройства трубки вблизи последнего прокладываются с Сообразным изгибом, опускающимся ниже трубопровода не менее чем на 0,7 м для уменьшения возможности попадания газа из трубы в соединительные линии. Продувка соединительных линий осуществляется через вентили 3.?

При измерении расхода агрессивных сред в соединительных линиях возможно ближе к сужающему устройству устанавливаются разделительные сосуды 5. Соединительные линии между разделительным сосудом и дифманометром, частично и сам сосуд заполнены нейтральной жидкостью, плотность которой больше плотности измеряемой агрессивной среды. Остальная часть сосуда и линии до сужающего устройства заполнены контролируемой средой. Следовательно, поверхность раздела контролируемой среды и разделительной жидкости находится внутри сосуда, причем уровни раздела в обоих сосудах должны быть одинаковыми.

Разделительная жидкость выбирается таким образом, чтобы она химически не взаимодействовала с контролируемой средой, не смешивалась с ней, не давала отложений и не была агрессивной по отношению к материалу сосудов, соединительных линий и дифманометра. Чаще всего в качестве разделительной жидкости используются вода, минеральные масла, глицерин, водоглицериновые смеси.

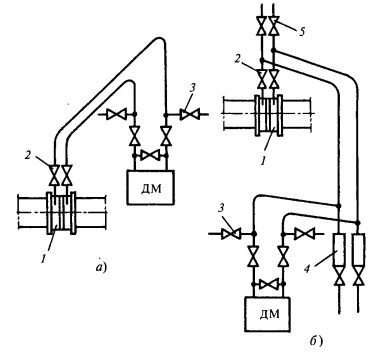

При измерении расхода газа дифманометр рекомендуется устанавливать выше сужающего устройства, чтобы конденсат, образовавшийся в соединительных линиях, мог стекать в трубопровод (рис. 3, а).

Рис. 3. Схема соединительных линий при измерении расхода газа с установкой дифманометра выше (а) и ниже (б) сужающего устройства :

1 — сужающее устройство; 2 — запорные вентили; 5 — продувочный вентиль; 4 — конденсатосборник

Соединительные линии нужно подключать через запорные вентили 2 к верхней половине сужающего устройства, их прокладку желательно производить вертикально. Если вертикальная прокладка соединительных линий невозможна, то их следует прокладывать с наклоном в сторону трубопровода или конденсатосборников 4. Подобные требования должны выполняться и при расположении дифманометра ниже сужающего устройства (рис. 3, б). При измерении расхода агрессивного газа в соединительные линии должны включаться разделительные сосуды.

При измерении расхода перегретого водяного пара неизолированные соединительные линии оказываются заполненными конденсатом. Уровень конденсата и его температура в обеих линиях должны быть одинаковыми при любом расходе.

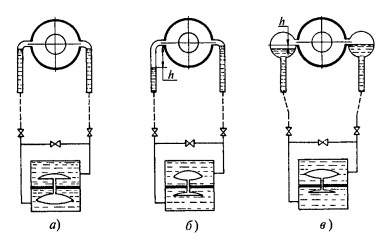

Для стабилизации верхних уровней конденсата в обеих соединительных линиях вблизи сужающего устройства устанавливаются уравнительные конденсационные сосуды . Назначение уравнительных сосудов можно пояснить с помощью рис. 4.

Рис. 4. Схема, поясняющая назначение уравнительных конденсационных сосудов при измерении расхода пара :

а—в — стадии измерения разности давлений

Предположим, что при отсутствии уравнительных сосудов и некотором расходе пара уровень конденсата в обеих импульсных трубках одинаков. При увеличении расхода на сужающем устройстве увеличивается перепад давления, заставляющий нижнюю мембранную коробку сжиматься, а верхнюю растягиваться (рис. 4, б). Из-за изменения объемов коробок в нижнюю, «плюсовую» камеру дифманометра будет затекать конденсат из «плюсовой» импульсной трубки, что приведет к понижению уровня в ней на величину h. Из верхней, «минусовой» камеры дифманометра конденсат будет выталкиваться в импульсную трубку и в паропровод, но высота столба конденсата останется неизменной. Образовавшаяся разница уровней конденсата создает перепад давления, уменьшающий перепад давления в сужающем устройстве. Таким образом, показания расходомера будут заниженными. Нетрудно заметить, что абсолютная погрешность измерения будет расти с увеличением изменений расхода.

Очевидно, что погрешность можно снизить уменьшением h. Для этого на концах импульсных трубок устанавливают уравнительные конденсационные сосуды (рис. 5) — горизонтально расположенные цилиндры большого сечения. Так как сечение этих сосудов велико, вытекание из них конденсата мало изменит его уровень, так что перепад, измеряемый дифманометром, можно считать равным перепаду в сужающем устройстве.

При измерении расхода пара дифманометр следует располагать ниже сужающего устройства 1 и уравнительных сосудов 2 (рис. 5, а) для облегчения удаления воздуха из соединительных линий.

Рис. 5. Схема соединительных линий при измерении расхода пара с установкой дифманометра ниже (а) и выше (б) сужающего устройства :

1 — сужающее устройство; 2 — уравнительные сосуды; 3, 4 — запорные и продувочные вентили; 5 — газосборник

Допускается дифманометр располагать выше сужающего устройства, но в верхней точке соединительных линий в этом случае необходимо устанавливать газосборники 5 (рис. 5, б), позиции 3,4 — запорные и продувочные вентили.

Источник