- Основы и главные варианты вегетативного размножения с примерами

- Основы вегетативного размножения

- Виды вегетативного размножения с примерами

- Размножение корнем

- Размножение корневищем

- Размножение столонами

- Размножение клубнями

- Размножение луковицами

- Размножение побегами

- Размножение листьями

- Bio-Lessons

- Образовательный сайт по биологии

- Вегетативное размножение растений

- Вегетативное размножение: справочник цветовода

- Черенкование декоративных растений

- Субстрат для укоренения черенков

- Где и как черенковать

- Стимуляторы корнеобразования

- Укоренение черенков (корнеобразование)

- Размножение отводками побегов и стеблей

- Деление кустов и корневые отпрыски

- Деление клубней и корневищ

- Размножение луковицами и клубнелуковицами

- Прививка

Основы и главные варианты вегетативного размножения с примерами

Основы вегетативного размножения

Какие способы размножения растений существуют в природе? Есть два основных способа: вегетативное и генеративное.

Что такое вегетативное размножение?

Вегетативное размножение — это бесполое размножение семенных растений при помощи регенерации вегетативных органов или отдельных их частей: корня, побега, листка, группой соматических клеток этих органов.

Такой тип размножения основывается на склонности растений регенерировать — восстанавливать и возобновлять органы или части тела, которые были потеряны. У растений практически безграничные возможности регенерации. Новые растения легко получаются из цветоножки, тычинки, а в некоторых случаях — даже из одной клетки.

Вегетативным способом в естественных условиях не размножаются только некоторые семенные одно- и двухлетние растения.

Такой вид размножения растений — приспособление, используемое растением для образования потомства в случае отсутствия благоприятных условий для полового размножения.

Вегетативное размножение предполагает повторение набора генов родительской формы у потомства. Этот момент является крайне важным для сохранения признаков.

Совокупность этих особей называют клоном.

Клон — популяция клеток или особей, которые образуются в результате бесполого деления из одной клетки или особи.

Термин «клон» первым предложил британский генетик Джон Бардон Сандэрсон Хэлдан.

Серьезные видоизменения органов растений — результат усиления функции вегетативного размножения.

Виды вегетативного размножения с примерами

Специализированные побеги вегетативного размножения — это надземные и подземные столоны, корневища, клубни, луковицы и др.

Размножение корнем

Корни очень часто участвуют в процессе вегетативного размножения. Некоторые растения образуют на корнях придаточные почки, из которых появляются придаточные ростки. Среди таких растений — вишня, ольха, слива, малина, калина, осина, осот, сирень.

Новые особи появляются, когда эти ростки укореняются с последующим отделением от материнского растения.

Очень много растений размножается при помощи корневых ростков, развивающихся из придаточных почек. Эти придаточные почки закладываются на корнях — как у вишни, осины, малины, сирени, ежевики, хрена, щавеля.

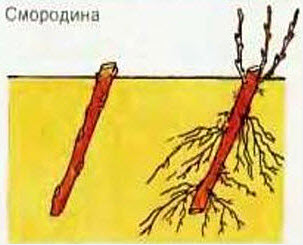

В естественных условиях также можно встретить вариант вегетативного размножения при помощи корневых отсадков. К примеру, у дикого винограда, смородины, крыжовника.

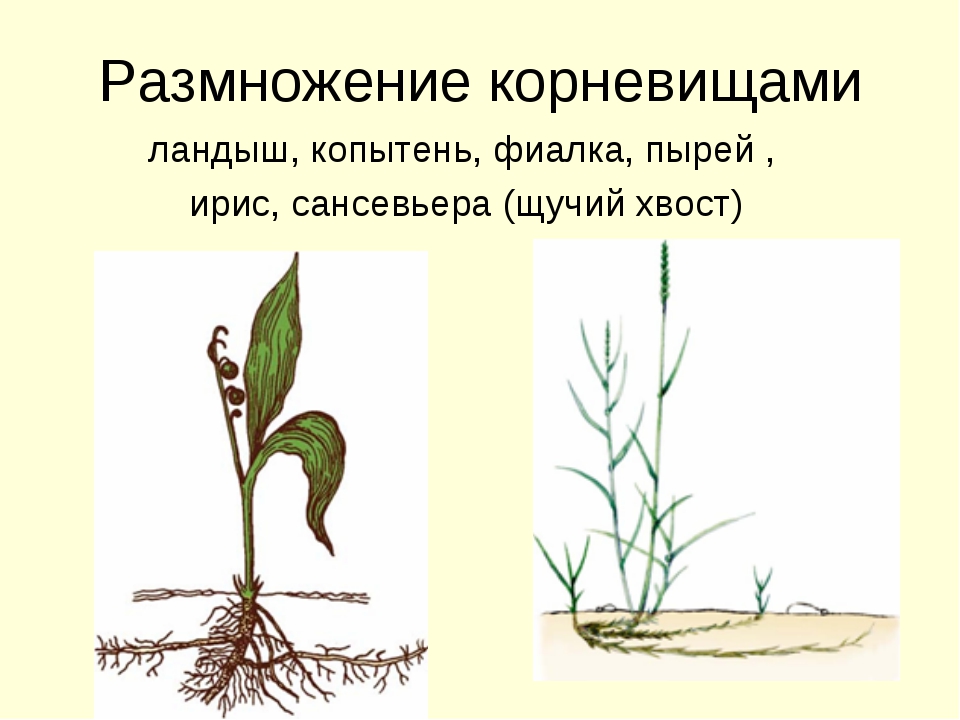

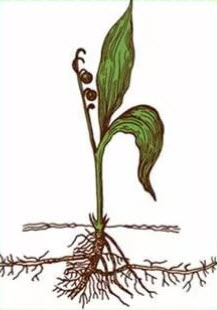

Размножение корневищем

Какие растения размножаются корневищами? Размножение корневищами присуще части многолетних травянистых растений, таких как пырей, ирис, мелисса, душица, мята, тысячелистник.

Размножение столонами

Столоны — вытянутые боковые побеги растений, у которых есть удлиненные междоузлия, недоразвитые листочки и пазушные почки.

На пазушных почках формируются укороченные побеги — такие как клубни картофеля, луковички тюльпана, розеточные побеги. Они характеризуются тем, что достаточно рано отмирают.

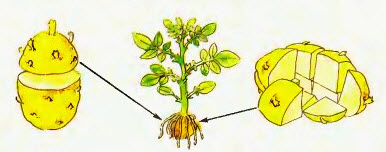

Размножение клубнями

Клубень является видоизмененным укороченным побегом растения, отличающимся примерно округлой формой.

Клубень образуется в результате разрастания одного или нескольких междоузлий с редуцированными листьями.

Клубень стеблевого происхождения — вариант размножения картофеля и топинамбура.

Примеры вегетативного размножения с помощью мясистых корневых клубней — георгины, чистец весенний и батат.

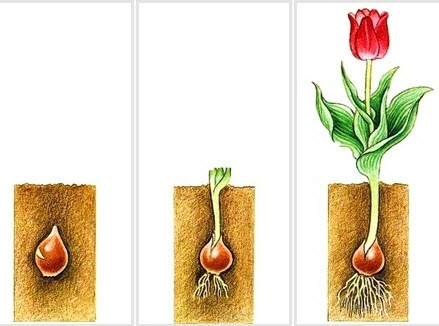

Размножение луковицами

Луковицы — видоизменные подземные побеги растений с утолщенным коротким плоским стеблем и мясистыми бесцветными пленчатыми основами листьев.

Такие листья запасают воду и питательные вещества, а также участвуют в вегетативном размножении.

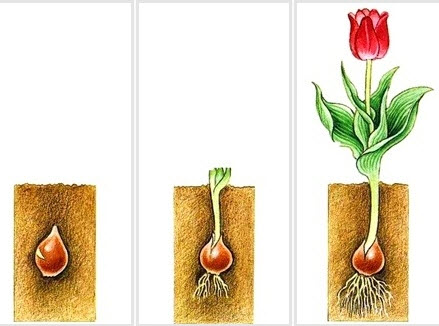

Луковицы как орган вегетативного размножения характерны для травянистых растений, принадлежащих семейству Лилейных, Амариллисовых и некоторых других. К примеру, луковицами размножаются тюльпаны, гиацинты, лилии, нарциссы.

Размножение побегами

Отделенные части побегов — вариант вегетативного размножения у таких растений как ряска, верба, элодея, традесканция.

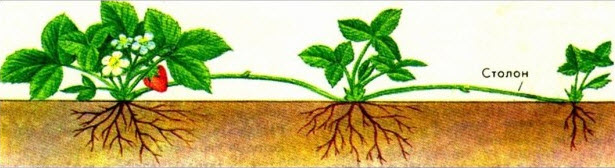

Еще есть надземные ползучие побеги (усы), которыми активно размножаются земляника, костяника, лапчатка, ястребинка.

Также встречается вариант размножения с помощью выводковых почек (бриофиллум, очиток) или луковичек (лилия, мятлик луговой), которые образуются у некоторых растений в пазухах листьев или в соцветиях.

Размножение листьями

С помощью листьев растения в природе размножаются не так активно и часто.

К примеру, таким способом размножается сердечник луговой. На листьях этого растения, расположенных у основания побега и прилегающих к субстрату, формируются придаточные почки. Вегетативное размножения растений осуществляется в результате прорастания почек и дальнейшего укоренения новых побегов.

Источник

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Вегетативное размножение растений

Вегетативное размножение осуществляется за счет деления клеток вегетативных органов растений.

Известны следующие способы вегетативного размножения растений:

1) с помощью видоизмененных побегов (клубни, луковицы, корневища, усы-столоны);

2) частями вегетативных органов (стебли, листья, корни);

3) прививкой (почки).

Размножение видоизмененными побегами. Размножение растений корневищами широко используется при озеленении площадей, скверов, школьных дворов. Корневища таких растений, как ирис, ландыш, делят на части таким образом, чтобы на каждом отрезке оставалось по 2 -3 почки, и сажают в почву. Из каждой части корневища развивается растение. На следующий год оно уже может цвести. Первоначально корневищные растения дают 1—2 побега, затем их число ежегодно увеличивается (рис.1).

Рис.1 Корневище ландыша

Клубнями чаще всего размножают картофель. Если клубень большой, его делят пополам или на несколько частей, оставляя на каждой из них 1-2 глазка (рис.2).

Рис.2 Размножение клубнями

Лук, чеснок, лилии, тюльпаны, гиацинты и многие другие растения размножаются луковицами. Этот способ размножения позволяет вызывать цветение даже зимой (рис.3).

Рис.3 Размножение тюльпана луковицами

Усами-столонами чаще всего размножают землянику. В месте соприкосновения длинных усов с землей появляются придаточные корни. Затем развивается укороченный побег. Отделив от усов молодые розетки, их рассаживают (рис.4).

Рис.4 Размножение земляники усами-столонами

Размножение частями вегетативных органов. Молодые побеги можно получить из стебля, листа, корня. Часть стебля с почками, используемую для размножения, называют черенком. Для размножения ивы, тополя, клена, винограда и других растений используют зимние (без листьев) и летние (с листьями) побеги (рис.5).

Рис.5 Размножение черенками

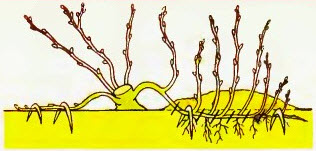

В приусадебном садоводстве широко применяется размножение отводками. Для этого ветку, например смородины,пригибают к земле, закрепляют и присыпают, оставляя верхушку над почвой. Укоренившийся отводок отделяют от материнского растения и высаживают в отведенном месте (рис.6)

Рис.6 Размножение отводками

Стеблевыми зелеными побегами размножают многолетние декоративные цветы (гвоздику, пеларгонию, колеус, традесканцию, фикус и т. д.). Для этого у комнатного растения отделяют молодой побег длиной 10-15 см, высаживают его в цветочный горшок с заранее подготовленной почвой (дно горшка заполняют песком на 1-2 см) и поливают (рис.7).

Рис.7 Размножение стеблевыми побегами

Бегонию и фиалки можно размножить листьями или даже их частями. А у бриофиллюма маленькие побеги-розетки уже с корнями развиваются прямо на краю листовой пластинки материнского растения (рис.8).

Рис.8 Размножение листьями

Делением куста размножают маргаритки, крыжовник, малину, смородину и др. В качестве зеленой изгороди часто высаживают шиповник, который размножают делением корня, корневыми черенками.

Формирование придаточных почек на корнях дает начало корнеотпрысковым побегам. От этих побегов отрастают придаточные корни. Со временем они обособляются и становятся самостоятельными. Даже небольшие кусочки корня (1-4 см), имеющие придаточные почки, дают начало новым надземным побегам.

Прививка — это приживление части одного растения (привой) на укорененный сеянец другого растения (подвой). Этот способ вегетативного размножения чаще всех используют садоводы для создания новых, устойчивых к холоду и вредителям растений.с желаемыми вкусовыми качествами. Например, для создания холодостойких сортов фруктовых деревьев черенок культурного растения прививают к дичку (побегу, выращенному из семени). Холодостойкость подвоя (дичка) передается побегам, развившимся из привитой части культурного растения. Существует более 150 способов прививок. Из них наиболее часто используют прививку черенком и прививку глазком (почкой).

Прививка черенком (копулировка) производится путем пересадки черенка с почками от одного растения на косой срез такой же по толщине ветки подвоя. Плотно соединяемые части должны срастись (рис.9).

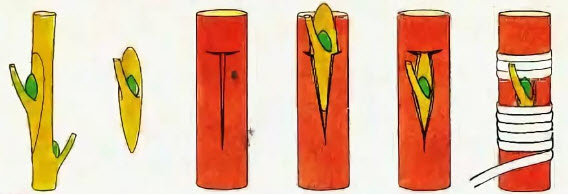

Для прививки глазком (окулировка) с культурного растения срезают почку, захватывая небольшую часть стебля (кору и древесину). На коре подвоя делают Т-образный разрез. Затем тупым концом окулировочного ножа отворачивают уголки коры и вставляют кусочек коры привоя с почкой такой же длины, как и разрез. После этого прививку обвязывают узкой полоской особой пленки, оставив почку открытой (рис.10).

В специально оборудованных лабораториях новые растения выращивают из клеток образовательной ткани.

Вегетативное размножение — это размножение вегетативными органами (корень, стебель, лист) их частями или видоизменениями (корневище, клубень, луковица, усы-столоны). Корневищем размножаются ландыш, ирис; клубнями — картофель; луковицами — лук, чеснок, лилия; усами-столонами — клубника, земляника. Частями стебля — черенками — размножают иву, тополь, виноград; листьями размножают фиалку, бегонию, частями корня с придаточными почками — малину, шиповник. Прививка — способ приживления части одного растения с почкой на другое растение.

Источник

Вегетативное размножение: справочник цветовода

Вегетативное размножение цветов применяется для сохранения характерных признаков сорта и для ускорения размножения. При вегетативном размножении растения начинают цвести много раньше, чем при размножении семенами.

Среди цветоводов наиболее распространены следующие виды вегетативного размножения: черенкование, деление кустов и деление клубней, размножение отводками побегов и стеблей, а также прививка. Рассмотрим подробнее каждый вид.

Черенкование декоративных растений

Черенкование наиболее популярный вид вегетативного размножения в любительском цветоводстве. Методики черенкования хорошо отработаны и проверены временем. Принято различать стеблевые, листовые и корневые виды черенков.

Стеблевые черенки берут с верхних частей побегов весной, во время роста (у травянистых растений), и летом, в период вызревания побегов (у древесных пород). У большинства вегетативно размножаемых растений черенки срезают с любого растущего побега (верхнюю часть основного побега или же из кроны, с боковых ветвей). У некоторых растений черенки берут только с верхушек прикорневых порослевых побегов (хризантемы, гортензии).

Черенки гортензии, взятые с боковых побегов, обычно зацветают этим же летом (белые сорта) и медленно растут, а потому при черенковании их используют только при недостатке черенков.

Встречаются растения хвойных пород (араукарии, криптомерии, мамонтово дерево, подокарпус, куннингамии и др., а также карликовые формы пихт и елей), у которых при черенковании наблюдается топофизис. У таких растений черенки берут только с верхушечного основного побега (побега продолжения). Черенки снимают с лучших маточных экземпляров, наиболее типичных для данного сорта.

Топофизис — явление при котором черенки, взятые с боковых ветвей, сохраняют их особенности, то есть ветвление идет только в одной плоскости. При топофизисе новое растение полностью сохраняет плоскостное строение бокового побега и не образует ярусного, симметричного расположения ветвей.

У растений с супротивным расположением листьев черенки срезают с парами листьев перпендикулярно оси побега под узлом, а при очередном расположении — с наискось против нижней почки. Черенки гвоздики расщепляют внизу. Короткие, боковые, тонкие, слабые побеги листопадных растений (калина Бульдонеж, роза и др.) режут с пяткой.

У крупнолистных растений (розы, гортензии и др.) большие листовые пластинки для уменьшения испарения наполовину укорачивают. Срезанные черенки фикуса и других растений, содержащих млечный сок, погружают в теплую воду до прекращения его выделения. Черенки с неотмытым соком нередко загнивают.

Черенки с толстыми мясистыми листьями (эхеверия, мезембриантемум и др.), а также черенки герани перед посадкой провяливают в течение нескольких часов, в результате чего укоренение протекает лучше и быстрее. Такие растения укореняют без притенения.

Драцену, диффенбахию, филодендрон размножают кусочками ствола длиной около 5 см.

Черенки древесных пород берут с однолетних побегов и реже — с двулетних; как правило, первые укореняются легче. Некоторые растения размножают черенками с одной почкой. Для этого у гортензий, флоксов и других растений с супротивным расположением листьев побеги срезают на черенки с парой почек и каждый из них расщепляют пополам.

Листовыми черенками размножают бегонию Рекс, бегонию сорта Слава Лотарингии, глоксинии, эхеверии, некоторые лилии, сансевьеру и др.

Корневыми и корневищными черенками размножают драцены, бувардии, глицинии, а из травянистых многолетников — флоксы, восточный мак, дицентру и др. Для этого ранней весной откапывают их корни и нарезают на куски длиной около 5 см.

Субстрат для укоренения черенков

Крупнозернистый речной песок — лучший субстрат для укоренения черенков большинства растений. Перед употреблением песок надо тщательно промыть от примесей, меняя воду Конец промывания определяется прозрачностью воды.

В качестве субстрата для укоренения черенков можно применять:

- речной песок в смеси (пополам) с вересковой землей и крупноволокнистым торфом;

- чистую супесчаную волокнистую дерновую землю (для гвоздик Шабо, пеларгоний);

- речной песок в смеси (1:3) с садовой землей (для георгин, диффенбахий, драцен, филодендронов, корневых черенков всех растений).

Где и как черенковать

Черенкование декоративных растений производят в ящиках, горшках, плошках или в грунте стеллажа. В зависимости от режима укоренения накрывают рамами, бумагой или же оставляют открытыми.

В ящиках, горшках и на стеллажах должно быть достаточное количество водоотводящих отверстий, исключающих возможность застоя воды, на некоторые укладывают один слой гравия или глиняные черепки выпуклой стороной вверх. После этого насыпают песок слоем выравнивая его и уплотняя. Маркером на влажном песке размечают ряды с расстоянием между ними в зависимости от вида черенкуемого растения. Специальным колышком или маркером делают ямки, в которые опускают черенки.

Глубина посадки черенков травянистых растений — вечнозеленых древесных пород— Черенки слегка обжимают пальцами или колышком, чтобы они прочно держались в песке. После этого их опрыскивают из лейки с мелким ситечком и укрывают рамами, за исключением черенков герани, филлокактуса и других «мясистых» растений, не требующих укрытия.

Черенки (куски стволов) драцен и других растений сажают в рыхлую садовую землю с примесью песка так, что только верхние концы остаются неприкрытыми землей. Корневые черенки полностью погружают в землю такого же состава.

Для лучшего укоренения черенков требуется наличие следующих оптимальных факторов роста: тепла, влаги, света, воздуха.

Появлению корней у многих растений предшествует образование каллюса на нижнем срезе. Некоторые растения образуют корни из каллюса, а многие образуют их на стебле выше каллюса.

Стимуляторы корнеобразования

Благодаря применению химических стимуляторов корнеобразования стало возможным вегетативное размножение трудно укореняемых растений, таких как араукария, душистая маслина и др. Для стимуляции роста корней наиболее эффективны органические кислоты: индолилуксусная и индолилмасляная.

Черенки укореняемых растений перед посадкой опускают нижним концом в водный раствор стимулятора корнеобразования, а черенки древесно-кустарниковых пород выдерживают в растворе в течение

Хорошие результаты по укоренению черенков при обработке их гетероауксином получены для:

- культурных сортов роз (100 мг на 1 л воды) —в течение (в первой половине июля);

- сирени на 1 л воды) — в течение 15 ч (в июне); туи на 1 л воды) — в течение (с августа до поздней осени);

- гортензий на 1 л воды) —в течение 6 ч (январь — апрель);

- хризантем на 1 л воды) —в течение 6 ч (февраль — апрель);

- гвоздик на 1 л воды) — в течение (январь — апрель и август).

Зеленые черенки погружают в раствор на треть их длины, одревесневшие — на

Вместо раствора можно использовать также ростовую пудру из 1 г талька или порошка древесного угля, смоченного 3 мг гетероауксина, и 2 мг альфа-нафталинуксусной кислоты. Перед посадкой нижние порезы предварительно смоченных черенков обмакивают в пудру. Пудра очень экономична — 100 грамм ростовой пудры достаточно для обработки 1500 черенков.

Есть стимулирующие вещества, которые более эффективны, чем гетероауксин, например: БФК-2, ТР-25, гиббереллин и др.

Гиббереллин ускоряет цветение душистого табака, однолетней астры, левкоя на Положительные результаты получены и в опытах с ноготками, настурцией, львиным зевом, петунией, сиренью и др. Для опытов брали рассаду с настоящими листьями и ежедневно на верхушечную почку пипеткой наносили каплю водного раствора гиббереллина в концентрации 2,5 мг препарата на 1 л воды. Кроме того, семена многих растений, обработанные этим препаратом, прерывают период покоя и прорастают без предварительной подготовки.

Укоренение черенков (корнеобразование)

Скорость укоренения черенков, корнеобразование, зависит от вида и сорта растения. Некоторые растения укореняются за суток (колеус, седум, альтернантера), а хвойные растения могут образовывать корни в течение нескольких месяцев. Даже образование каллюса не гарантирует, что черенок приживется. Встречаются растения, которые хорошо образуют каллюс, но не дают корней.

Температура укоренения черенков. Черенки теплолюбивых растений (фикусы, бегонии, гелиотропы и другие тепличные растения) хорошо укореняются при температуре +25-30°C.

Хризантемы, седум, эхеверия успешно укореняются уже при температуре +12-14°C или немного выше — они не нуждаются в обогреве грунта.

Черенки укореняются быстрее и лучше при подогреве почвы трубами водяного отопления которые монтируют под стеллажами, на стеллажах и в парниках под субстратом. При подогреве почвы в парниках биотопливом увеличение концентрации углекислоты (CO2) может погубить черенки, поэтому между горячим навозом и субстратом для укоренения (песком и пр.) должна быть прослойка (лист, торф и т. п.), способная поглощать углекислоту.

В течение всего периода укоренения надо поддерживать равномерную температуру, ибо резкие температуры перепады ведут к загниванию черенков.

Влажность воздуха при укоренении большинства черенков должна быть высокой, что достигается не столько поливом, сколько систематическим опрыскиванием черенков, поливом проходов и смачиванием стеллажей. Песок должен быть всегда влажным, но не переувлажненным.

Черенки опрыскивают раз в день из лейки с самым мелким ситечком или пульверизатора. Опрыскивание сокращают до день после образования каллюса и с появлением корней. От пересыхания, особенно нижних слоев песка, как и от излишней сырости, черенки могут загнивать.

Черенки таких растений, как эхеверия и семпервивум (молодило), содержат почти в сухом песке. Черенки сантолины, герани, хвойных растений поливают умеренно и почти не опрыскивают.

Вентиляция. До появления каллюса теплицы, парники и другие места с черенками проветривают только утром и вечером, а при появлении каллюса проветривание усиливают. После образования корней рамы снимают.

Освещение при укоренении черенков. Для укоренения требуется рассеянный свет, что достигается притенением черенков бумагой или редкой мешковиной, побелкой стекол меловым раствором. Притенение уменьшают с появлением каллюса и полностью прекращают после образования корней. В солнечные дни оставляют слегка притененными растения, не выдерживающие прямых солнечных лучей (гортензии и др.).

Важно! Укоренившиеся черенки нельзя долго держать в песке, так как из-за недостаточного питания они начинают «деревенеть», а из-за недостатка света тронувшиеся в рост побеги вытягиваются и слабеют. Укоренившиеся черенки следует высаживать в горшки с соответствующей землей.

Размножение отводками побегов и стеблей

Вегетативное размножение отводками побегов и стеблей проводят в тех случаях, когда другие оказываются неприменимыми. В цветоводстве популярны воздушные отводки, остальные — значительно реже.

Драцены, кордилины, аралии, юкки, фикусы можно укоренять воздушной отводкой стебля. Весной и в начале лета ствол или ветвь под листьями надрезают, в разрез вставляют камешек; это место обертывают мхом, покрывают тряпкой и обвязывают бечевкой. В тепличных условиях через месяца корни пробиваются наружу, после чего укоренившуюся часть спиливают и пересаживают в горшки или кадки.

В дальнейшем для получения большего количества посадочного материала оставшийся ствол ранней весной в теплой и влажной теплице кладут горизонтально на стеллаж, и он по всей длине покрывается побегами из пробудившихся спящих почек. Через год их можно отводить воздушным способом.

Деление кустов и корневые отпрыски

Вегетативное размножение делением кустов приемлемо для растений, которые образуют отпрыски (поросль) и хорошо разрастаются в стороны. Кусты разрезают так, чтобы каждая их часть имела почки возобновления и корни. Можно, не деля куст, отрезать от него отдельные отпрыски. Так размножают:

- в закрытом грунте аспидистру, аспарагусы и ряд других растений;

- в открытом грунте — спирею, лох серебристый и травянистые многолетники (флоксы, астильбу, бадан, золотень, ирис, функию, шпорники и др.).

Агавы, алоэ, панданусы, некоторые виды пальм размножают корневыми отпрысками, в изобилии появляющимися вокруг маточного растения. Отпрыски отделяют весной.

Деление клубней и корневищ

Клубнями размножают георгины, а корневищами — канны. Клубни разрезают так, чтобы на каждой отделенной части имелся кусочек стебля с глазком.

Спящие почки у георгин настолько малы, что неопытному глазу их трудно распознать, а потому рекомендуется клубни сначала прорастить, а затем уж делить, чтобы на каждой отделенной части имелся хотя бы один побег. Ползучие корневища канн также делят после проращивания. Корневища некоторых видов ириса делят до прорастания. Таким способом можно размножать цикламены, глоксинии и др.

Размножение луковицами и клубнелуковицами

Луковичные по своей природе делятся на две группы:

- вечнозеленые: кринумы, панкрациумы и др.

- листопадные, имеющие период покоя: лилии, нарциссы, тюльпаны и др.

Луковицы подразделяют на две группы: чешуйчатые, к которым относятся все лилии, и пленчатые — тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др.

Чешуйчатые луковицы, высаженные в открытый фунт, к осени образуют то или иное количество луковичек-деток. Чешуйки и листья (у лилии Хар- риза и др.), посаженные в марте или апреле в песчанистую землю, образуют у своего основания много мелких луковичек-деток. После появления первого листа их пикируют в ящики и до лета содержат в теплице или парнике, летом — на открытом воздухе, слегка притеняя, а зимой убирают в подвал или парник. Они зацветают на 2–3-й год.

У некоторых лилий (тигровой, бульбоносной, серноцветной и др.) на стеблях, в пазухах листьев, образуются воздушные луковички (бульбочки). В конце лета они опадают и осенью или весной прорастают. Их можно собирать и высевать в ящики и в грунт парника. В следующем году их высаживают в открытый грунт. Чешуйчатые луковицы оставляют в грунте на года и больше.

Образование большого количества луковичек-деток можно вызвать искусственно. Для этого у луковиц (например, гиацинта) надрезают крестообразно донце или высверливают его, удаляя центральную почку. При таком размножении маточная луковица образует по всему срезу много деток, после чего она погибает.

Пленчатые луковицы выбирают из грунта после того, как на стеблях пожелтеют листья и наступит период покоя у луковиц, что в Средней полосе бывает (в зависимости от метеорологических условий лета) в конце июля — начале августа. Луковицы просушивают и сортируют по размеру на 3 разбора. В конце сентября — начале октября их высаживают раздельно по разборам; они должны укорениться до морозов, но не расти.

Луковицы лучше высаживать на легкие суглинистые, достаточно влажные, но не сырые, хорошо дренированные, питательные почвы. Свежего навозного удобрения они не выносят. На зиму, после промерзания почвы на их целесообразно укрыть сухими листьями — слоем толщиной

Луковицы тюльпанов, как правило, ежегодно пересаживают, сортируя их по разборам, в результате чего каждый год получают партию крупных луковиц первого разбора, пригодных к выгонке.

Нарциссы обычно пересаживают через Детки гиацинтов зацветают на 4–5-й год культуры, тюльпанов и нарциссов — через

Некоторые виды ирисов (сетчатый и др.) образуют луковицы, которыми их размножают. Такие виды хороши для ранней выгонки.

Размножение клубнелуковицами. Гладиолусы, монтбреции и шафраны (крокусы) размножают клубнелуковицами. Клубнелуковица — это укороченный, утолщенный, подобно клубню, стебель, несущий в верхней части утолщенные, аналогично луковице, листья будущего года с зачатком цветка в центре, защищенного этими листьями, и с почками в их пазухах. Снаружи все это образование заключено в отмирающие чешуи нынешнего года и имеет вид луковицы. Корни развиваются из нижней утолщенной части клубнелуковицы.

Клубнелуковица, образуя новую клубнелуковицу, сама ’отмирает. Новые клубнелуковицы в том же году образуют детки. Клубнелуковицы гладиолусов и монбреций осенью выкапывают, сортируют по разборам и хранят в песке или россыпью в ящиках, на стеллажах в подвалах, в прохладных теплицах. Клубни клубневых бегоний и глоксиний хорошо сохраняются в торфяном порошке.

| Корневище, луковица, клубнелуковица | Глубина посадки, см |

| ландыш | 2,5 |

| сцилла | |

| Мускари, крокус | |

| Гладиолус, нарцисс и тюльпан (мелкие) | |

| Гладиолус, нарцисс и тюльпан (крупные) | |

| Лилии, образующие подлуковичные корни | |

| Лилии, образующие надлуковичные корни | |

| Белые лилии | |

| Гиацинт (мелкие) | |

| Гиацинт (крупные) |

Прививка

Вегетативное размножение путем прививки существенно отличается от всех прочих способов размножения. Для прививки требуется наличие двух растений, которые сращиваются, образуя единый организм.

Растение, на котором производится прививка, называется подвоем, а растение (точнее часть его — черенок, почка), прививаемое на подвой — привоем.

Подвой, обладая корневой системой, снабжает привой водой и растворенными в ней минеральными питательными веществами из почвы, привой же обеспечивает все растение, в том числе и подвой, органическими веществами, продуктами фотосинтеза.

Прививкой размножают формы и сорта, которые при семенном размножении не сохраняют декоративных качеств, трудно укореняются при черенковании или плохо размножаются делением.

В ряде случаев этот способ вегетативного размножения создает преимущества:

- лучшее цветение, чем у корнесобственных растений (азалии, филлокактусы, розы и др.);

- декоративные формы кроны (плакучие и др.);

- сокращение срока выращивания культуры путем прививки слабо растущих сортов на сильнорослые подвои (розы — на черенкованной сухумской полианте, азалии — на рододендроне) и т. д.

Прививка почкой (глазком) носит название окулировки, которую производят растущим (весенним) или спящим (летним) глазком.

Прививка черенком предусматривает много различных приемов, главнейшие из которых: простая копулировка, улучшенная копулировка с язычком, прививка врасщеп, прививка за кору, прививка седлом за кору, прививка седлом вприклад, боковая прививка, прививка и вырез (гайсфусом), прививка мостиком, аблактировка и др.

Источник