- Трансцендентность — это что? Понятия трансцендентности и трансцендентальности

- Понятие трансцендентности

- Трансценденция

- Виды познания

- Вещи в себе и для нас

- Антиномии

- Трансцендентность и трансцендентальность

- Что такое Трансцендентность

- Значение трансцендентности

- Различия между трансцендентальный и трансцендентный

- Трансцендентные и имманентные причины и действия

- Трансцендентность и имманентность Бога

- Что такое трансценденция?

- Трансцендентное состояние

- Трансцендентность в математике

- Трансцендентное уравнение

- Трансцендентная функция

- Трансцендентное число

- Что такое трансцендентность, или почему мы не можем познать самих себя

- Варламова Дарья

- «Теории и практики» продолжают объяснять смысл часто употребляемых выражений, которые зачастую используются в разговорной речи в неправильном значении. В этом выпуске — что находится за порогом восприятия, что общего у Бога с числом и почему трансцендентность и трансцендентальность — не одно и то же.

Трансцендентность — это что? Понятия трансцендентности и трансцендентальности

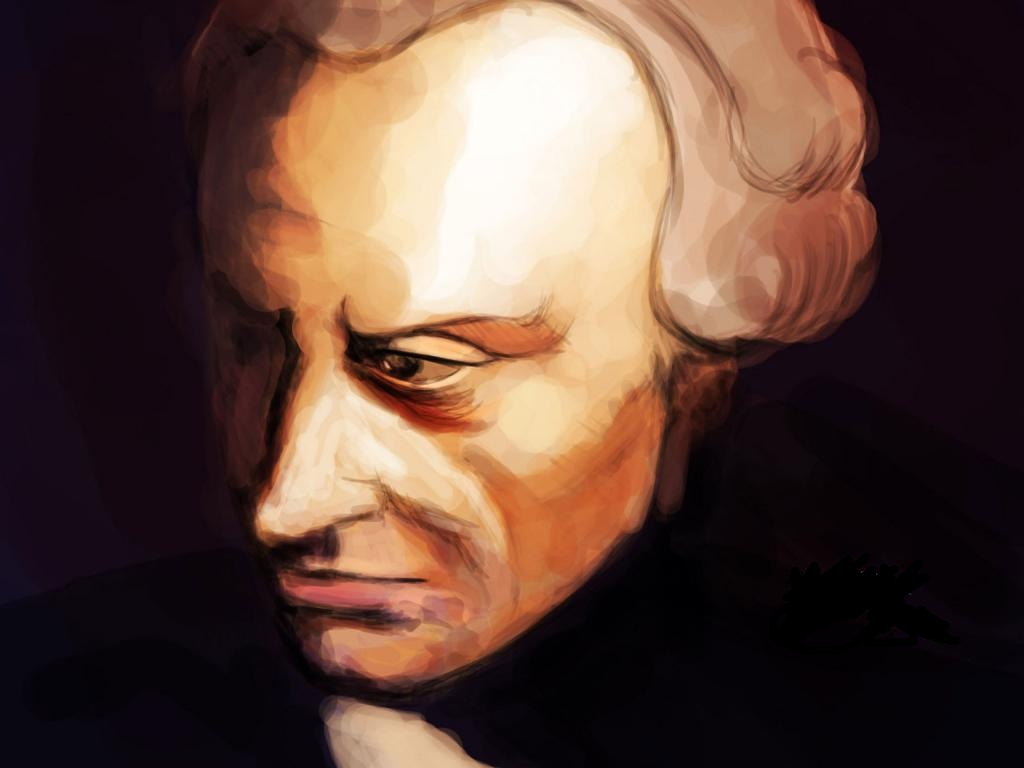

Трансцендентность — это основная категория в философии Иммануила Канта. Так немецкий философ обозначал нечто превосходное, недоступное для опытного познания. Схожим по значению понятием является трансцендентальность — совокупность частей из разных пределов. В нашей статье можно найти доступное объяснение каждой из этих категорий.

Понятие трансцендентности

При слове «трансцендентность» у большинства людей возникает ассоциация с медитацией или эзотерическими учениями. Это что-то бессознательное, не доступное эмпирическому восприятию. Однако история понятия уходит корнями не в восточную, а в немецкую философию. Например, латинское слово «transcendens» обозначает что-то превосходящее бытовое сознание, разрушающее пределы.

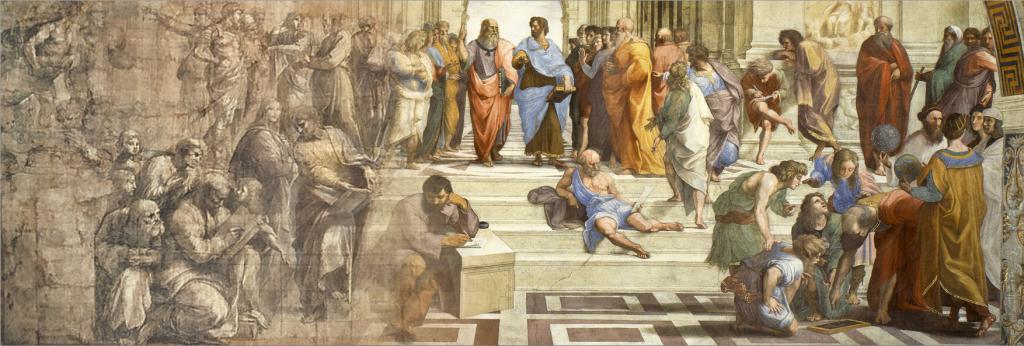

Трансцендентность — это понятие, истоки которого можно найти в философии неоплатонизма. Античный мыслитель Плотин разработал учение о Едином — всеобщем и всеблагом начале, которое невозможно понять с помощью чувств или мысли. Идею Плотина подхватил и попытался развить немецкий мыслитель Иммануил Кант. Его трансцендентальная философия до сих пор считается одной из самых важных в мировой науке.

Трансценденция

Иммануил Кант разработал теорию «вещей в себе», которые существуют независимо от сознания человека, а потому остаются непознаваемыми. Эти предметы не воздействуют на органы и чувств, а потому не могут быть применены на практике. Трансцендентность — это характерное состояние «вещей в себе».

Ниже: Плотин — основоположник школы неоплатонизма.

Окружающие нас вещи имманентны. Вселенная, Бог или душа трансцендентны. Имманентность является состоянием, противоположным трансцендентности. Это неотъемлемая внутренняя связь объекта с его качеством.

Кант вводит понятие трансценденции. Это возможность воспринимать потустороннее, осознавать неосознаваемое. Мыслитель полагал, что умирающий человек достигал трансценденции. Осуществлялся переход из имманентного мира в божественное пространство, не осознаваемое простыми органами чувств.

Виды познания

Главный научный труд Канта называется «Критика чистого разума». В нем философ размышляет о возможностях человеческого познания. Как далеко мы можем зайти в своих суждениях? Доступно ли человеку осмысление чего-то особого, недоступного остальному миру? В попытках найти ответы Кант делит познание на научное и синтетическое.

Научное мышление основано на суждениях. Человек не выходит дальше, чем за рамки анализа отдельных предикатов (понятий). Такой метод мышления не может расширить познание. Поэтому Кант обращается к мышлению, не имеющему аналитических рамок. Его объектом является синтетическое суждение. Единственно возможный способ познать субъект — это интуиция.

Ограниченное научное мышление объективно и необходимо, но свободное синтетическое познание — случайно и субъективно. Оба метода непригодны. Кант формирует новый вид познания — априорный. Он сочетает в себе синтетичность и необходимость.

Особенность философии Канта заключается в активном развитии старой античной темы. Немецкий мыслитель пытается решить вопрос о возможностях и границах человеческого познания. Он берет все лучшее из двух известных ему типов мышления и формирует суждение совершенно новое, доколе никому неизвестное. Это суждение становится предметом научных изысканий Канта.

Вещи в себе и для нас

Иммануил Кант являлся основоположником немецкой классической философии — эпохи наиболее важной для науки. Начинал мыслитель с осмысления вещей. Он поделил все мировые сущности на «вещи в себе» и «вещи для нас». То, что «в себе», недоступно и непознаваемо для людей. Это мир объективных идей. «Вещи для нас» раскрываются людьми в процессе познания.

Обе группы сущностей неразрывно связаны. «Вещи для нас» невозможно познать без влияния сверхприродных элементов. Более того, все доступные человеку вещи — это только видимость, иллюзия чего-то большего и объективного. Превращение «вещей в себе» в «сущности для нас» есть основа знаменитого диалектического материализма.

Неопознанность, сверхприродность, сущность «вещей в себе» — все это синонимы трансцендентности. Но как с рассматриваемым понятием связана антиномичность? Попробуем разобраться.

Антиномии

Что мешает человеку в познании? Философы-материалисты говорили об элементах бытия и окружающего мира. Иммануил Кант посчитал такие причины слишком тривиальными, а потому высказал свою теорию. Трудности познания заключаются не в объекте, окружающей действительности, а в субъекте — самом человеке.

Человек, рассуждающий о мировом и всеобщем, неизбежно попадет в плен противоречий — антиномий. Причем противоречащие друг другу суждения могут быть либо оба доказуемы, либо недоступны для понимания и анализа. Преодолеть антиномичность разума можно и нужно. В этом Кант видит основную задачу своей философии.

Как решить антиномии? Немецкий мыслитель начинает рассуждать о долге и этике. Разум находится под давлением воли и нравственности, а потому все ответы должны прийти внеопытным путем (априорным).

Трансцендентность и трансцендентальность

Трансцендентальность в философии Канта представляет собой совокупность априорных условий и формальных предпосылок познания. Элементы трансцендентального находятся в трансцендентном: части составляют целое.

Суждения, похожие на кантианские, можно наблюдать и в схоластической философии – средневековых религиозных учениях. Тогда мыслители говорили об аспектах бытия, выходящих за пределы привычного человеку существования. Такие аспекты нельзя проверить эмпирическими методами, применить на практике или проанализировать. Они вообще недоступны человеку.

Источник

Что такое Трансцендентность

Значение трансцендентности

Трансцендентность (от лат. transcendens – превосходящий, выходящий за пределы) — это всё то, что выходит за пределы познания мира через органы чувств; предмет метафизического и религиозного учения.

Антонимы слова трансцендентный — эмпирический, познаваемый, опытный. Синонимы слова трансцендентный — непознаваемый, запредельный.

Различия между трансцендентальный и трансцендентный

Трансцендентальное — по мнению философа Иммануила Канта, это касается предшествующих форм изучения (до опыта), не относится к предмету или содержанию познания. Например: время, пространство, причинность.

Трансцендентным, по мнению Канта, было всё то, что выходило за грань познания опытом.

Например, в системе Канта трансцендентными называются «вещи в себе» (или «вещь сама по себе»). Так Иммануил Кант обозначал вещи непознаваемыми — они существуют сами по себе, независимо от того, чем они являются для нас.

Трансцендентальным Кант называет всё то, что относится к априорным условиям опыта, вдобавок те знания, которые могут выйти из этого опыта.

В своих трудах Кант называет трансцендентальным всякое познание, которое появляется больше из изучения видов познания предметов, чем самих предметов. И это познание возможно лишь до опыта.

Трансцендентально — всё то, что является частью опыта и делает возможным его эмпирическое познание. Трансцендентно — всё то, что выходит за рамки опыта.

Трансцендентальное — это как противоположность трансцендентному.

Трансцендентные и имманентные причины и действия

В схоластике (средневековая христианская философия, которая стремилась обосновать религиозные догматы) различали имманентные и трансцендентные причины и действия. Имманентные случаются в самих объектах, трансцендентные существуют за гранью их реального бытия.

Трансцендентность и имманентность Бога

На первый взгляд трансцендентность и имманентность противоречат друг другу. Однако, если вдуматься в оба понятия и идею Бога, можно понять смысл этого выражения.

Трансцендентное — это то, что находится за пределами восприятия, независимо от Вселенной. И если сравнивать, это совершенно от нас отличается. В противовес этому существует понятие «имманентный Бог» — это тот, который существует внутри нас, внутри Вселенной и т. д. Что означает, что Он является частью нашего существования.

Что такое трансценденция?

Трансценденция — это философский термин, который означает «переступать через сущее»; это основная структура субъективности. Трансценденция превосходит всё, что означает, что она не имеет сущности.

Трансцендентное состояние

В медитации существует такое понятие как «Трансцендентное состояние». Это когда сознание выходит за рамки нормальных трёх состояний сознания, которые известны нам в обычной жизни (бодрствование, сон со снами, крепкий сон).

Эти считаются уровнями возбуждённого состояния, и когда человек их трансцендирует, его разум переходит стесняющие его границы. Таким образом он проникает на более углублённые, безмятежные и мощные ступени познания.

Трансцендентность в математике

Это понятие также существует в математике.

Трансцендентное уравнение

Уравнения, которые не попадают в категорию алгебраических уравнений называются трансцендентными уравнениями. Это уравнение, где есть трансцендентные функции. Например: tan x – e× = 0.

Трансцендентная функция

Это элементарная функция (аналитическая), которая не является алгебраической функцией. Например, функция sin(x).

Трансцендентное число

Это (возможно, комплексное) число, которое не является корнем любого целочисленного полинома. Это означает, что это число не является алгебраическим (ни в какой степени).

Любое трансцендентное число также является иррациональным (т. к. рациональное число — это алгебраическое число в первой степени, а этого быть не может).

Примеры трансцендентных чисел включают π (Пи) и e (число Эйлера).

Узнайте также, что такое Экспонента и Число Пи.

Источник

Что такое трансцендентность, или почему мы не можем познать самих себя

Варламова Дарья

«Теории и практики» продолжают объяснять смысл часто употребляемых выражений, которые зачастую используются в разговорной речи в неправильном значении. В этом выпуске — что находится за порогом восприятия, что общего у Бога с числом и почему трансцендентность и трансцендентальность — не одно и то же.

Слово «трансцендентный» обычно ассоциируется с трансцендентальной медитацией и разнообразной эзотерикой. Но чтобы употреблять его правильно, нужно как минимум отличать его от термина «трансцендентальный», а как максимум — вспомнить его роль в работах Канта и других философов.

Это понятие произошло от латинского transcendens — «переступающий», «превосходящий», «выходящий за пределы». В целом он обозначает то, что принципиально недоступно для эмпирического познания или не основано на опыте. Предпосылки термина возникли еще в философии неоплатонизма — основатель направления Плотин создал учение о Едином — всеблагом первоначале, которое невозможно познать ни усилием мысли, ни с помощью чувственного опыта. «Единое не есть сущее, но родитель его» — объясняет философ.

Полнее всего термин «трансцендентный» был раскрыт в философии Иммануила Канта, где он использовался для характеристики вещей-в-себе, существующих независимо от сознания и действующих на наши органы чувств, оставаясь при этом принципиально непознаваемыми, как на практике, так и в теории. Противоположность трансцендентности — имманентность: она означает либо неотъемлемость, внутреннюю связь какого-либо качества объекта с самим объектом, либо познаваемость объекта на личном опыте. Например, если предположить, что Вселенная создана по высшему замыслу, сам замысел для нас трансцендентен — мы можем только строить гипотезы о нем. Но если этот замысел существует в действительности, его последствия для нас имманентны, проявляясь в физических законах и обстоятельствах, в которые мы попадаем. Поэтому в некоторых теологических концепциях Бог трансцендентен и находится вне созданного им бытия.

Некоторые вещи-в-себе все же доступны априорному познанию: например, пространство и время, идеи Бога, добра и красоты, логические категории. То есть трансцендентальные объекты — это, образно говоря, «предустановленные по умолчанию» в нашем разуме

Представление о трансцендентности существует и в математике: трансцендентное число — это число, которое не может быть вычисленным при помощи алгебры или выраженным алгебраически (то есть, не может быть корнем многочлена с целыми коэффициентами, не тождественного нулю). В их число входят, например, числа π и e.

Понятие, близкое к «трансцендентному», но иное по значению — «трансцендентальное». Изначально оно обозначало просто область отвлеченных умственных категорий, а впоследствии его развил Кант, попав в собственную ловушку: построить философскую систему только на эмпирических данных оказалось невозможно, а никаких других источников опыта, кроме эмпирики он не признавал. Чтобы выкрутиться, философу пришлось допустить, что некоторые вещи-в-себе все же доступны априорному познанию: например, пространство и время, идеи Бога, добра и красоты, логические категории. То есть трансцендентальные объекты — это, образно говоря, «предустановленные по умолчанию» в нашем разуме — при этом информация о них существует сама по себе и не следует из нашего опыта.

Существует и еще одно родственное понятие — трансценденция. В широком смысле слова оно означает переход границы между двумя разнородными областями, в особенности переход из сферы посюстороннего в сферу потустороннего, трансцендентного. Для простоты возьмем пример из фантастики: параллельный мир для обычного человека — трансцендентное явление. Но когда герой попадает в этот параллельный мир или каким-то образом оказывается способен его воспринимать, это трансценденция. Или более сложный пример из экзистенциальной философии: Жан-Поль Сартр считал, что человек трансцендентен, поскольку он выходит за рамки любого возможного собственного опыта: мы можем изучать себя и окружающий мир с разных сторон, но никогда даже не приблизимся к полному познанию себя. Но одновременно человек обладает способностью к трансценденции: он трансцендирует любую вещь, придавая ей какое-либо значение. Трансценденция — важный элемент и в религии: она помогает человеку освободиться от своей материальной природы и прикоснуться к запредельному.

Из философии понятие трансцендентальности перекочевало и в психологию: швейцарский психолог Карл Юнг ввел понятие «трансцендентальная функция» — это функция, объединяющая сознательное и бессознательное. В частности, трансцендентальную функцию может выполнять психоаналитик — он помогает пациенту проанализировать образы бессознательного (например, сновидения) и связать их воедино с сознательными процессами в его психике.

Неправильно «Я записалась на занятия по трансцендентной медитации». Правильно — «трансцендентальной».

Правильно «Когда я захожу в храм, я испытываю чувство слияния с трансцендентным».

Правильно «Искусство трансцендирует знакомые нам предметы из материального мира, наполняя их высшим смыслом».

Источник