Трансформация у бактерий это способ

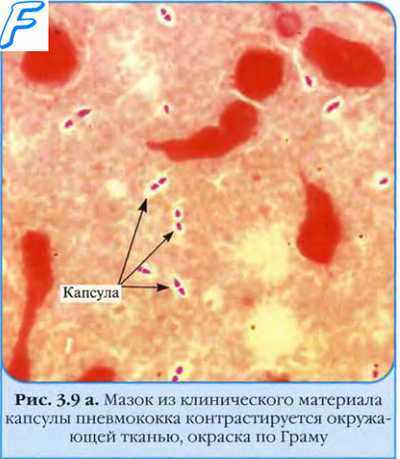

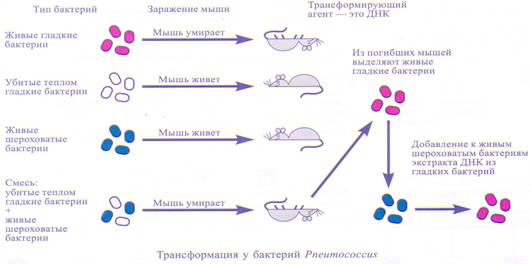

Трансформация – направленный перенос и встраивание в генетический аппарат клетки небольшого фрагмента чужеродной ДНК. Она происходит без участия вирусов – бактериофагов. Наблюдается лишь у немногих бактерий. Посредством генетической рекомбинации часть трансформирующей молекулы ДНК может обмениваться с частью хромосомной ДНК донора. Трансформацию используют также в экспериментах для определения порядка генов, расстояний между ними в молекулах ДНК и построения генетических карт. Известно, что бактерия Pneumococcus pneumonie имеет несколько форм. Вирулентность ее определяется наличием мукополисахаридной капсулы на поверхности клетки, которая защищает бактерию от воздействия со стороны организма – хозяина. Капсула – слой полипептидов или полисахаридов, липидов или гетерополисахаридов и до 90% воды, расположенных поверх клеточной стенки и выполняющий функции осмотического барьера, защиты от высыхания и механических повреждений. В результате размножившиеся бактерии убивают зараженное животное. Бактерии этого штамма ( S -штамм) образуют гладкие колонии. Авирулентные формы не имеют защитной капсулы и образуют шероховатые колонии ( R- штамм). Микробиолог Ф. Гриффитс в 1928 году инъецировал мышам культуру живого пневмококка R- штамма вместе с S- штаммом, убитым высокой температурой равной 65 градусов Цельсия. (см. рисунок).

|

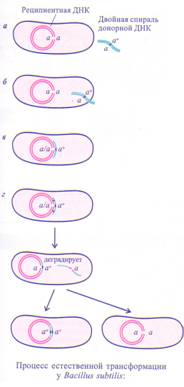

Спустя некоторое время ему удалось выделить из зараженных мышей живые пневмококки, обладающие капсулой. Таким образом, оказалось, что свойство убитого пневмококка – способность образовывать капсулы – перешло к живой бактерии, то есть, произошла трансформация этих клеток. От этого превращения клеток и возник сам этот термин. Поскольку признак наличия капсулы является наследственным, то следовало предположить, что какая-то часть наследственного вещества от бактерий штамма – S перешла к клеткам штамма – R . В 1944 году О. Эвери, К. Мак – Леод и М. Мак-Карти показали, что такое же превращение типов пневмококков может происходить в пробирке in vitro . Эти исследователи установили существование особой субстанции – «трансформирующего принципа» – экстракта из клеток штамма – S , обогащенного ДНК. Как далее выяснилось, ДНК, выделенная из клеток S -штамма и добавления в культуру R- штамма , трансформировала часть клеток в S- форму. Клетки стойко передавали это свойство при дальнейшем размножении. Обработка трансформирующего фактора ДНК-азой – ферментом, разрушающим ДНК, блокировала трансформацию. Открытие этого явления было первым прямым доказательством того, что генетическим материалом является именно ДНК (а не белки, как предполагалось ранее).Известны два типа бактериальной трансформации: естественная, например у Bacillus subtilis, и индуцированная, которая связана с тем, что бактериальная клетка специально готовится к процессу переноса ДНК, то есть она приобретает компетентность к трансформации.Весь процесс можно разделить на несколько стадий: ☺ Контакт с поверхностью клетки ☺ Проникновение ДНК в клетку ☺ Соединение трансформирующей ДНК с соответствующим фрагментом хромосомы реципиента ☺ Репликация включенной в хромосому новой информации.Трансформацию наблюдали у многих бактерий, в частности у представителей родов Bacillus, Rhizobium, Streptococcus. Компетентные клетки несут на поверхности новый антиген. Называемый фактором компетентности. При добавлении факторов компетентности в культуру бактериальных клеток изменяются клеточная стенка и цитоплазматическая мембрана. Стенка становится более пористой. Дополнительные впячивания мембраны внутрь клеток обеспечивают приближение присоединенного к ней нуклеоида к клеточной поверхности, что облегчает взаимодействие между донорной и реципиентной ДНК. Условиями, существенными для присоединения ДНК к компетентным клеткам, являются ее размеры (молекулярная масса не менее 3*10 ^5 и интактность двуцепочечной структуры). По этим причинам ДНК, разрушенная ДНК-азой, не обладает трансормирующей активностью. Увеличить компетентность можно обработкой некоторыми химическими агентами или воздействием сильным электрическим полем (электропорация).

|

Список использованной литературы:

1. И.Ф.Жимулев, “Общая и молекулярная генетика”, издательство Новосибирского Университета, Новосибирск , 2002 год

2. В.Н.Ярыгин, “Биология. Жизнь. Гены. Клетка. Онтогенез. Человек”, “Высшая школа”, Москва, 2001 год.

3. Е.Н.Мишустин, В.Т.Емцев, “Микробиология”, “Агропромиздат”, Москва, 1987 год . Краснова Мария

Источник

Трансформация у бактерий это способ

11. Механизмы передачи генетического материала у бактерий: конъюгация, трансдукция, трансформация.

Рекомбинация между геномами бактерий осуществляется 3-мя механизмами: конъюгацией, трансдукцией и трансформацией

Трансформация – передача генетической информации через выделенную из клетки-донора ДНК.

1928г. Ф Гриффит (опыт с вирулентнотью пневмококков)

По происхождению ДНК может быть плазмидной или хромосомной и нести гены, трансформирующие реципиента. Подобным путем среди бактериальных популяций могут распространять гены, кодирующие факторы вирулентности, однако в обмене генетической информацией трансформация играет незначительную роль.

Трансформирующей активностью обладает только двунитчатая высокоспирализованная ДНК.

В клетку-реципиент проникает только одна нить ДНК, другая – в клеточной мембране подвергается деградации с освобождением энергии, необходимой для проникновения в клетку второй нити ДНК.

Интеграция с хромосомой требует наличия гомологичных участков с трансформирующей ДНК.

Процесс трансформации зависит от компетентности клетки-реципиента и состояния трансформирующей донорской ДНК.

Компетентность клеток бактерий (способность воспринимать трансформирующую ДНК) зависит от присутствия в ЦПМ особых белков, обладающих специфическим аффинитетом к ДНК. Компетентность зависит от фазы роста бактериальной культуры, вида бактерий. Может увеличиваться при обработке культуры раствором хлорида кальция при пониженной температуре.

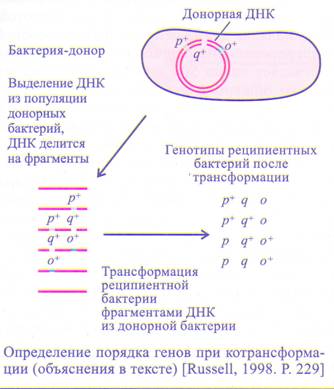

Трансформация служит хорошим инструментом для картирования хромосом, поскольку трансформированные клетки включают различные фрагменты ДНК. Определение частоты одновременного приобретения двух заданных характеристик (чем ближе расположены гены, тем более вероятно, что они оба включатся в один и тот же участок ДНК) дает информацию о взаиморасположении соответствующих генов в хромосоме.

Трансформация является основным методом генной инженерии, используемым при конструировании рекомбинантных штаммов с заданным геномом.

Трансдукция – передача бактериальной ДНК посредством бактериофага.

1952г. Дж. Ледебург и Н. Циндер (опыты с сальмонеллами)

Так как трансдуцируются лишь небольшие фрагменты ДНК, вероятность рекомбинации, затрагивающей какой-то определенный признак, очень мала: она составляет от 10 -6 до 10 -8 .

· Общая (неспецифическая) трансдукция – перенос бактериофагом фрагмента любой части бактериальной хромосомы. Феномен неспецифической трансдукции может быть использован для картирования бактериальной хромосомы.

● Специфическая трансдукция – фаговая ДНК интегрирует в бактерию с образованием профага. При исключении ДНК фага из бактериальной хромосомы захватывается прилегающий к месту включения фаговой ДНК фрагмент бактериальной хромосомы. Специфическая трансдукция может служить механизмом переноса вирулентных генов среди бактерий при условии, что эти гены локализованы в непосредственной близости от мест интеграции профага.

● Абортивная трансдукция . При абортивной трансдукции внесенный фрагмент ДНК донора не встраивается в хромосому реципиента, а остается в цитоплазме и там самостоятельно функционирует. Впоследствии он передается одной из дочерних клеток (т.е. наследуется однолинейно) и затем теряется в потомстве.

Обязательное условие – трансмиссивная плазмида ( F , R ), обладающая tra -опероном .

Интегративной трансмиссивной плазмидой является F -фактор . Донорские клетки, имеющие встроенный в хромосому F -фактор, называются Hfr -клетками.

Биологическое значение конъюгации хорошо видно на примере распространения резистентности бактерий к антибиотикам. Устойчивость к антибиотикам бактерия может получить в результате мутации, что происходит 1 раз на каждые 106 клеточных делений. Изменившаяся генетическая информация может быстро распространяться среди сходных бактерий посредством конъюгации.

Источник

Трансформация у бактерий это способ

Трансформация — генетическое изменение клеток в результате включения в их геном экзогенной ДНК. Феномен открыл Гриффит у Streptococcus pneumoniae (1928); позднее О. Эвери, К. Маклеод и М. Мак-Карти (1944) выделили трансформирующее начало пневмококков в форме молекулы ДНК (заметим попутно, что именно это и явилось первым прямым доказательством того, что носитель генетической информации — ДНК). Погибшие бактерии постоянно высвобождают ДНК, которая может быть воспринята другими бактериями. Как правило, любая чужеродная ДНК, попадающая в бактериальную клетку, расщемляется эндонуклеазами, но при некоторых условиях такая ДНК может быть включена в геном бактерии. По происхождению ДНК может быть плазмидной либо хромосомной и нести гены, «трансформирующие» реципиента. Подобным путём в популяции могут быть распространены гены, кодирующие факторы вирулентности. В обмене генетической информацией трансформация играет незначительную роль.

Стадии трансформации бактерии

Трансформация протекает в три стадии:

1) адсорбция двуцепочечной ДНК на участках клеточной стенки компетентных клеток;

2) ферментативное расщепление связавшейся ДНК в некоторых случайно расположенных местах с образованием фрагментов 4—5*10 6 D;

3) проникновение фрагментов ДНК с молекулярной массой не менее 5*10 6 D, сопровождающееся разрушением одной из цепей ДНК (последний этап энергозависим). Проникшая цепь ДНК рекомбинирует с генетическим материалом реципиентной клетки.

Картирование хромосом бакетерий

Применение при картировании бактериальных генов. Трансформация служит хорошим инструментом для картирования хромосом, поскольку трансформированные клетки включают различные фрагменты ДНК. Определение частоты одновременного приобретения двух заданных характеристик (чем ближе расположены гены, тем более вероятно, что они оба включатся в один и тот же участок ДНК) даёт информацию о взаиморасположении соответствующих генов в хромосоме.

Источник

Трансформация у бактерий

Изучение бактерий открыло целый ряд явлений, осветивших с новой стороны источники наследственной изменчивости и механизмы наследственной передачи.

Одним из первых успехов в этой области было открытие явления трансформации у бактерий в 1928 г.

Известно несколько штаммов пневмококка Diplococcus pneumoniae: штамм S — с полисахаридной капсулой и гладкими колониями и штамм R — без капсулы и с шероховатыми колониями. Оба эти признака наследственны. Бактериолог Ф. Гриффитс инъецировал мышам вместе с убитым нагреванием штаммом пневмококка, обладающим капсулой (S), штамм живого пневмококка, лишенного капсулы (R). Спустя некоторое время ему удалось выделить из зараженных мышей живых пневмококков, обладающих капсулой. Таким образом, оказалось, что свойство убитого пневмококка — способность образовывать капсулу — перешло к живой бактерии. Поскольку признак наличия капсулы является наследственным, то следовало предположить, что какая-то часть наследственного вещества от бактерий штамма S перешла к клеткам штамма R. Но как это могло произойти, если клетки штамма S были убиты? Можно было предполагать, что в этом случае либо возникла мутация, либо произошла своеобразная гибридизация между живыми и мертвыми бактериями. Первое объяснение было наиболее вероятным, однако вопреки здравому смыслу второе объяснение оказалось ближе к истине.

В 1944 г. О. Эвери с сотрудниками удалось выяснить природу этого загадочного явления. Они взяли те же два штамма — R и S. Перед началом решающих опытов было изучено спонтанное мутирование обеих форм. Оказалось, что гладкая S-форма хотя и очень редко, но спонтанно мутирует в R-форму, а R-форма практически вовсе не мутирует в S-форму, т. е. мутации происходят почти исключительно в одном направлении: S→R. Но если R-форму помещали в экстракт из убитых клеток S-формы, то частота изменений R→S увеличивалась в 10 000 раз. Стало очевидным, что признак одного штамма (S) через какое-то вещество экстракта передавался другому штамму (R), т. е. возникало направленное наследственное изменение. Далее была произведена тщательная очистка — выделение этого вещества из экстракта клеток S-формы. Вещество было названо трансформирующим фактором (ТФ), а само явление — трансформацией.

Трансформирующий фактор по своей биохимической природе представлял собой не что иное, как дезоксирибонуклеиновую кислоту, входящую в состав хромосом. При этом было установлено, что он обладает некоторыми характерными свойствами. Его можно экстрагировать из клеток, очищать, воздействовать на него in vitro химическими и физическими факторами и затем снова вводить в живые клетки и изучать вызываемые им изменения.

Явление трансформации стало одним из основных доказательств роли ДНК как носителя наследственной информации. Теперь термином «трансформация» обозначают особый способ гибридизации бактерий, при котором происходит включение ДНК из клетки одного генотипа (донора) в клетку другого генотипа (реципиента), приводящий к рекомбинации генов. Иначе говоря, трансформация представляет включение вещества хромосомы донора в хромосому реципиента.

Сначала к этим исследованиям отнеслись скептически. Но вскоре многие исследователи поняли, что открыто не только новое явление, но и один из новых методов исследования наследственности. В последующих генетических и биохимических исследованиях было показано, что явление трансформации широко распространено у бактерий. Оно твердо установлено у самых различных видов и родов бактерий: Diplococcus, Staphyloccocus, Hemophilus, Neisseria, Agrobacterium, Rhizobium, Bacillus, Xantomonas.

Схема опыта, демонстрирующего явление трансформации

Предположим, что один из штаммов пневмококков обладает наследственной чувствительностью к стрептомицину (реципиент). При рассеве чувствительных клеток на агаровой среде со стрептомицином колонии не развиваются. Другой штамм — Донор, устойчивый к стрептомицину, на среде с последним развивается. После раздельной инкубации этих штаммов из культуры донора выделяют ДНК, очищают ее от белка и вводят в культуру реципиента. Некоторые клетки реципиента оказываются восприимчивыми к ТФ и включают ДНК донора. Такие клетки называются компетентными клетками. После некоторого времени совместной инкубации чувствительных к стрептомицину пневмококков с ДНК Донора их высевают на агаровую среду со стрептомицином. При этом клетки реципиента, которые восприняли ТФ с геном устойчивости, дадут колонии. Клетки из этих колоний в дальнейшем бесконечно долго сохраняют устойчивость к стрептомицину. Эта устойчивость была передана с частью молекулы ДНК, где «записана» Наследственная информация стрептомициноустойчивости. Если же ДНК донора перед помещением в культуру реципиента обработать дезоксирибонуклеазой, то ТФ не передает наследственных свойств донора.

Активность трансформирующего фактора оказалась чрезвычайно высокой. Так, у Hemophilus трансформация осуществляется в течение 15 мин при концентрации ДНК 0,00015γ (γ = 10 -6 г) в 1 мл среды. С помощью меченого фосфора (Р 32 ) было показано, что не вся ДНК донора включается в геном реципиента, а лишь фрагменты с молекулярным весом около 3·10 5 . В то же время под действием фермента дезоксирибонуклеазы (ДНК-азы), разрушающей ДНК, активность трансформирующего агента падает до нуля.

Трансформации могут подвергаться различные признаки. У пневмококков, например, трансформируется наличие капсулы, специфичность белков, размер и морфология колоний, устойчивость к антибиотикам (пенициллину и стрептомицину), способность к окислению определенных веществ и др.

Как правило, трансформируются отдельные свойства, но иногда одновременно несколько признаков в сцепленном состоянии. Р. Хочкис и Дж. Мармур при помощи ДНК, выделенной из штамма пневмококка, устойчивого к стрептомицину и способного сбраживать маннит, трансформировали оба эти свойства другому штамму пневмококка, не обладавшему ими. Одновременная передача обоих признаков от донора к реципиенту происходила в 50 раз чаще, чем это ожидалось, если бы трансформация по обоим признакам осуществлялась независимо. Дополнительная проверка показала, что действительно в рассматриваемом примере имеет место сцепленная передача обоих признаков.

Как правило, трансформация возможна между различными штаммами одного и того же вида, однако недавно была показана возможность межвидовой трансформации. В этом случае донором трансформирующего фактора были виды Hemophilus parainfluenzae или Н. aegypti, а реципиентом — Н. influenzae. Характерной особенностью межвидовой трансформации оказалась низкая частота ее осуществления в сравнении с внутривидовой.

При изучении действия мутагенов на ДНК, обладающую трансформирующей активностью, обнаружена различная чувствительность к мутагенам отдельных наследственных факторов этого трансформирующего фактора. Так, например, облучение ультрафиолетом значительно чаще инактивирует фактор, определяющий форму капсулы у пневмококков, чем фактор, обусловливающий устойчивость к стрептомицину.

Механизм трансформации еще недостаточно изучен. Предполагают, что при трансформации ДНК донора происходит как бы замена генов реципиента генами донора путем рекомбинации между молекулами ДНК. По аналогии с процессом рекомбинации у высших организмов в мейозе в отношении механизма трансформации предполагают, что трансформирующая ДНК, проникая в клетку-реципиент в виде осколков, конъюгирует с ее генетическим материалом. При этом одни авторы считают, что имеет место истинный обмен, сопровождающийся потерей одного из продуктов этого обмена. Согласно другой гипотезе «инфицирующий», или привнесенный, фрагмент ДНК непосредственно не включается в генетический материал, но направляет процесс репликации. При этом определенный участок ДНК клетки-реципиента воспроизводится по «матрице» ДНК донора.

Таким образом, трансформация обеспечивает генетическую рекомбинацию у бактерий. В этом может заключаться ее значение для эволюции бактериальных организмов. Обнаружение трансформации и изучение биохимической природы трансформирующего фактора явились вескими аргументами в пользу генетической роли ДНК как материального носителя наследственной информации.

После открытия явления трансформации у бактерий были сделаны попытки обнаружить это явление у высших животных. Получив экстракты ДНК из определенных тканей организма одного генотипа, их вводили другому в надежде на то, что специфическая ДНК донора вызовет в ДНК половых клеток реципиента направленное наследственное изменение. Хотя в этом плане было сделано несколько интересных попыток, убедительных фактов трансформации у высших организмов пока неизвестно. Впрочем, в принципе осуществление трансформации на соматических клетках животных и человека вполне возможно. Так, показано, что клетки в культуре тканей могут усваивать, включать меченую ДНК из среды. Возможно, метод культуры тканей откроет новые перспективы исследований в этой области.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник