Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии

Одним из наиболее совершенных видов энергии является электроэнергия. Ее широкое использование обусловлено следующими факторами:

возможностью выработки электроэнергии в больших количествах при близости к месторождениям и водным источникам;

возможностью транспортировки на дальние расстояния с относительно небольшими потерями;

возможностью трансформации электроэнергии в другие виды энергии: механическую, химическую, тепловую, световую;

отсутствием загрязнения окружающей среды;

возможностью применения на основе электроэнергии принципиально новых прогрессивных технологических процессов с высокой степенью автоматизации.

Тепловая энергия широко используется на современных производствах и в быту в виде энергии пара, горячей воды, продуктов сгорания топлива.

Электрическая и тепловая энергия производится на:

тепловых электрических станциях на органическом топливе (ТЭС) с использованием в турбинах водяного пара (паротурбинные установки — ПТУ); продуктов сгорания (газотурбинные установки — ГТУ); их комбинации (парогазовые установки — ПГУ);

гидравлических электрических станциях (ГЭС), использующих энергию падающего потока воды, течения, прилива;

атомных электрических станциях (АЭС), использующих энергию ядерного распада.

Тепловые электрические станции (ТЭС) можно разделить на конденсационные электрические станции (КЭС), производящие только электроэнергию (они называются также ГРЭС — государственные районные электростанции), и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) — электрические станции с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

Производство электроэнергии на тэс

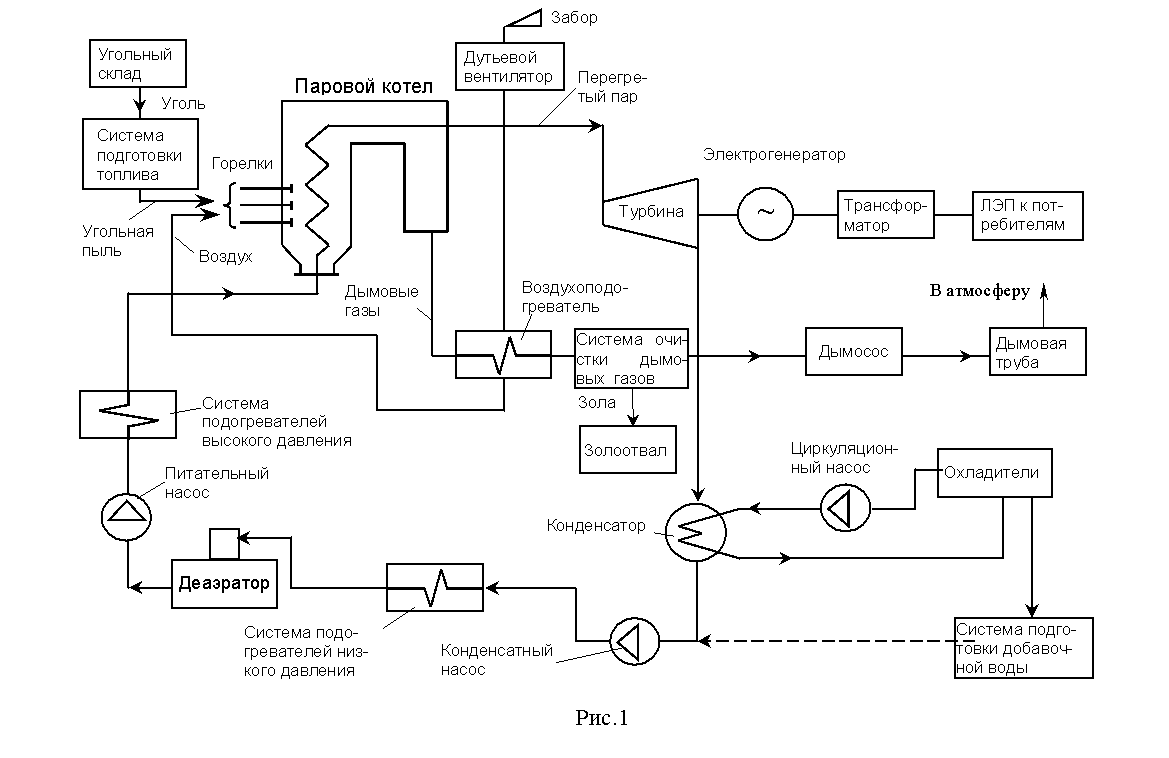

Рассмотрим схему производства электрической энергии на ТЭС, работающей на твердом топливе (рис. 1).

Современные тепловые электрические станции имеют преимущественно блочную структуру. ТЭС с блочной структурой составляется из отдельных энергоблоков. В состав каждого энергоблока входят основные агрегаты – турбинный и котельный и связанное с ними непосредственно вспомогательное оборудование. Турбина вместе с котлом, питающим ее паром, образует моноблок.

Уголь поступает со склада в систему подготовки топлива, в которой дробится, подсушивается и размалывается, превращаясь в угольную пыль. В таком виде топливо поступает в горелки, в которых смешивается с подогретым воздухом, подаваемым дутьевым вентилятором из атмосферы. Если используется жидкое топливо (мазут), то оно подогревается до 100-140 о С и распыляется в форсунках. Забор воздуха производится зимой снаружи, а летом – из верхней части помещения котельного цеха.

Устройства для предварительного подогрева воздуха называются калориферами. Здесь температура воздуха достигает 70-80 о С. Воздух, необходимый для поддержания процесса горения, подогревается далее в воздухоподогревателе за счет теплоты дымовых газов, образующихся при сгорании топлива до 250-400 о С в зависимости от вида топлива и режима горения.

Топливо сгорает в топочной камере парового котла с выделением теплоты.Эта теплота передается рабочему телу — воде, превращая ее сначала в насыщенный пар (пар, имеющий температуру кипящей жидкости, из которой он получен), а затем в перегретый (имеющий температуру более высокую, чем температура кипения жидкости при данном давлении) и обладающий большой энергией.

Паровой котел представляет собой систему теплообменников (поверхностей нагрева), в которых производится в требуемом количестве пар заданных параметров из непрерывно поступающей воды за счет теплоты, получаемой при сжигании органического топлива. Поступающая в котел вода называется питательной водой. Подогрев питательной воды до температуры насыщения (кипения) происходит в экономайзере, процесс парообразования — в испарительной (парообразующей) поверхности нагрева, перегрев пара — в пароперегревателе.

Температура в зоне активного горения в топочной камере может достигать 1500-1800 о С в зависимости от вида сжигаемого топлива и режима горения. Средняя температура продуктов сгорания в топочной камере составляет 1300-1400 о С. Покидают топочную камеру газы с температурой 900-1200 о С. Пройдя через перегреватели, газы охлаждаются до 800-900 о С (после ширмового пароперегревателя) и далее до 500-600 о С после конвективного и промежуточного пароперегревателей.

Современные энергетические котлы высокого давления производят пар давлением 10 и 14 МПа с температурой 540 о С и 560 о С, а котлы сверхкритического давления — пар с давлением 25,5 МПа с температурой 545 о С.

Паропроизводительность котла определяется количеством пара, вырабатываемого паровым котлом в единицу времени (т/час). Современные паровые котлы имеют широкий диапазон паропроизводительности от 120 до 3950 т/час. Так, для энергоблоков мощностью 300, 500, 800 МВт применяются котлы паропроизводительностью 950, 1650, 2650 т/час соответственно. В блоке мощностью 1200 МВт работает котел паропроизводительностью 3950 т/час. В Беларуси в настоящее время максимальная мощность энергоблоков составляет 300 МВт. Габариты таких котлов (950 т/час): ширина 19–24 м, глубина 24–36 м, высота 42–63 м.

Энергия пара приводит во вращение ротор паровой турбины. Турбина представляет собой ротационный тепловой двигатель лопаточного типа. Струя рабочего тела поступает через направляющие аппараты — сопла на криволинейные лопатки, закрепленные на окружности рабочего колеса , и, поворачиваясь, выходит из них. За счет поворота потока возникает окружная сила, создающая крутящий момент, приводящий во вращение рабочее колесо, закрепленное на валу. В процессе расширения рабочего тела ( пара) в соплах потенциальная энергия переходит в кинетическую, что сопровождается увеличением скорости потока. Расширяясь в ступенях турбины, пар совершает работу. Механическая энергия вращения вала турбины передается электрогенератору, вырабатывающему электроэнергию, которая после повышения напряжения в трансформаторе направляется по линиям электропередачи к потребителю.

Продукты сгорания топлива, пройдя через газовый тракт котла (перед экономайзером температура газов составляет 500-600 о С, перед воздухоподогревателем — температура 300-450 о С ) и отдав свою теплоту поверхностям нагрева котла (за воздухоподогревателем газы имеют температуру 110-160 о С), поступают в систему очистки дымовых газов( золоуловители), а затем дымососом подаются в дымовую трубу и далее рассеиваются в атмосфере. Зола, уловленная в системе очистки, вместе со шлаком, образующимся в топочной камере, направляется на золоотвал. Часть золы выпадает в нижнюю часть топки в виде шлака. Удаление уловленной золы и шлака производится непрерывно или периодически устройствами систем золоудаления и шлакоудаления.

Отработавший в турбине пар подается в конденсатор, где конденсируется, отдавая тепло охлаждающей воде, перекачиваемой циркуляционным насосом из охладителей, в качестве которых служат градирни, пруды-охладители или естественные водоемы – озера, реки, водохранилища.

Конденсатор — теплообменный аппарат, предназначенный для превращения отработавшего в турбине пара в жидкое состояние — конденсат. Конденсация пара происходит в результате соприкосновения его с поверхностью тела, имеющего более низкую температуру, чем температура насыщения пара при давлении в конденсаторе. Конденсация пара сопровождается выделением теплоты, затраченной ранее на испарение жидкости, которая отводится с охлаждающей водой. Пар, поступающий из турбины, конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает охлаждающая вода. Образующийся конденсат стекает в нижнюю часть конденсатора. За счет резкого уменьшения удельного объема пара создается низкое давление отработавшего пара (вакуум). Чем ниже температура охлаждающей воды и чем больше ее расход, тем более глубокий вакуум можно получить в конденсаторе. Обычно давление в конденсаторе составляет 0,004 МПа.

Образующийся конденсат откачивается из конденсатора конденсатным насосом и поступает в систему подогревателей низкого давления, где подогревается паром, отбираемым из турбины, затем в деаэратор, в котором освобождается от содержащихся газов – кислорода, углекислого и некоторых других газов, и дополнительно подогревается отборным паром, и наконец деаэрированная вода питательным насосом подается в систему подогревателей высокого давления, после подогрева в которых паром высокого давления из отборов турбины поступает в котел.

В результате цикл замыкается. Потери рабочего тела в цикле компенсируются очищенной в системе водоподготовки добавочной водой.

Основным показателем энергетической эффективности электростанции является коэффициент полезного действия (КПД) по отпуску электрической энергии, называемый абсолютным электрическим коэффициентом полезного действия электростанции. Он определяется отношением отпущенной (выработанной) электроэнергии к затраченной энергии (теплоте сожженного топлива). Он составляет 35-40 %.

Источник

Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии

Традиционную энергетику главным образом разделяют на электроэнергетику и теплоэнергетику.

Наиболее удобный вид энергии–электрическая, которая может считаться основой цивилизации. Преобразование первичной энергии в электрическую производится на электростанциях: ТЭС, ГЭС, АЭС.

Характерной чертой традиционной энергетики является ее давняя и хорошая освоенность, она прошла длительную проверку в разнообразных условиях эксплуатации. Основную долю электроэнергии во всем мире получают именно на традиционных электростанциях, их единичная электрическая мощность очень часто превышает 1000 Мвт. Традиционная энергетика делится на несколько направлений:

Эта энергетика является традиционной, потому как для производства вторичных энергоресурсов используются такие невозобновляемые ресурсы как нефть, газ, уран. Гидроэнергетика использует энергию водного потока. Использование только традиционной энергетики ведет не только к истощению недр земли, но и к значительному ухудшению экологической ситуации на планете. Основной проблемой является высокая эмиссия углекислого газа в атмосферу, вызванная сжиганием угля, нефти и природного газа. Только на ухудшение экологии на планете влияет вырубка лесов, осушение болот и т.д.

Электроэнергетика требует и поставляет потребителям электрическую энергию. Она включает в себя электрические станции, подстанции, линии электропередач, центры потребления электрической энергии.

Теплоэнергетика производит и поставляет потребителю тепловую энергию (пар, горячая вода). В нее входят тепловые станции, тепловые сетки (трубопроводы горячей воды и пара), центры потребления тепловой энергии.

Наиболее удобный вид энергии – электрическая, которая по праву считается основой цивилизации.

Преимущества электрической энергии перед другими видами энергии, а именно:

· Электрическую энергию легко преобразовать в другие виды энергии (механическую, тепловую, световую, химическую и др.), и наоборот, в электрическую энергию легко преобразуются любые другие виды энергии;

· Электрическую энергию можно передавать практически на любые расстояния. Это дает возможность строить электростанции в местах, где имеются природные энергетические ресурсы, и передавать электрическую энергию в места, где расположены источники промышленного сырья, но нет местной энергетической базы;

· Электрическую энергию удобно дробить на любые части в электрических цепях (мощность приемников электроэнергии может быть от долей ватта до тысячи киловатт);

· Процессы получения, передачи и потребления электроэнергии легко поддаются автоматизации;

· Процессы, в которых используется электрическая энергия, допускают простое управление (нажатие кнопки, выключателя и т.д.)

Особо следует отметить существенное удобство применения электрической энергии при автоматизации производственных процессов, благодаря точности и чувствительности электрических методов контроля и управления. Использование электрической энергии позволило повысить производительность труда во всех областях деятельности человека, автоматизировать почти все технологические процессы в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и в быту, а также создать комфорт в производственных и жилых помещениях. Кроме того, электрическую энергию широко используют в технологических установках для нагрева изделий, плавления металлов с помощью электрохимии, очистки материалов и газов и т.д.

В настоящее время электрическая энергия является практически единственным видом энергии для искусственного освещения. Можно сказать, что без электрической энергии невозможна нормальная жизнь современного общества.

Единственным недостатком электрической энергии является невозможность запасать ее в больших количествах и сохранять эти запасы в течение длительного времени. Запасы электрической энергии в аккумуляторах, гальванических элементах и конденсаторах достаточны лишь для работы сравнительно маломощных устройств, причем сроки ее сохранения ограничены. Поэтому электрическая энергия должна быть произведена тогда, когда ее требует потребитель, и в том количестве, в котором она ему необходима.

Потребителями энергии являются: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера сбыта и обслуживания. Если общую энергию применяемых первичных энергоресурсов принять за 100%, то полезно используемая энергия составит только 35-40%, остальная часть теряется, причем большая часть – в виде теплоты.

Не традиционные и возобновляемые источники энергии (ветровая энергия, геотермальная энергия, тепловая энергия океана, энергия приливов и отливов, энергетика морских течений, энергия солнца)

Солнечная энергия преимущественно используется для горячего водоснабжения, сушки сельскохозяйственной продукции, опреснения вод, других технологических целей, а также преобразования ее в электрическую энергию. В дальнейшем на первое место должны выйти технологии по преобразованию солнечной энергии в электрическую и химическую энергию. Находит применение солнечная энергия также на наземных транспортных средствах, на водных просторах и в воздухе. В последнее время интерес к проблеме использования солнечной энергии резко возрастает, поскольку потенциальные возможности энергетики, основанной на использовании непосредственно солнечного излучения, чрезвычайно велики. При нынешнем состоянии науки и техники солнечная электростанция может быть рентабельна, если число солнечных часов за год составляет не менее 1900. Это подтверждает и опыт строительства и эксплуатации электростанции «Тесей» мощностью 50 МВт на побережье острова Крит, где Солнце светит 2200 часов в год. По ночам и в пасмурные дни на i станции подключается резервный паровой котел, работающий на мазуте. По данным метеорологов в Республике Беларусь 150 дней в году пасмурно, 185 дней — с переменной облачностью и 30 — ясных, а всего число часов солнечного сияния в Беларуси достигает 1200 часов на севере страны и 1300 — на юге.

Солнечная энергетика относится к наиболее материалоемким видам производства энергии. Крупномасштабное использование солнечной энергии влечет за собой гигантское увеличение потребности в материалах, а следовательно, и в трудовых ресурсах для добычи сырья, его обогащения, получения материалов, изготовления гелиостатов, другой аппаратуры, их перевозки. И, несмотря на это, Япония взялась осуществить грандиозный проект перекачки энергии Солнца на Землю. Министерство экономики и промышленности объявило, что начаты научные работы, связанные с запуском в космос гигантского спутника с двумя солнечными батареями, каждая из которых — по километру в ширину и по три — в длину. Беспрецедентный проект оценивается в два триллиона иен (примерно 18 миллиардов долларов). Фактически это будет первая в истории космическая электростанция мощностью в миллион киловатт — почти на 20 процентов больше, чем у Днепрогэса. Сам спутник, весом 20 тысяч тонн, будет представлять собой симметричную конструкцию из трех основных частей — двух солнечных батарей-пластин по бокам и антенны-тарелки в центре. Ее диаметр составит примерно километр. Она будет передавать собранную энергию наземной антенне. Площадь исполинского диска приемной антенны измеряется несколькими квадратными километрами, а раскинут он будет где-нибудь в океане или пустыне.

Экологически безупречная суперэлектростанция будет вращаться на геостационарной орбите в 36 тысячах километров от планеты. Предполагается, что это произойдет не позднее 2040 г. Энергия, заключенная в текущей воде, многие тысячелетия верно служит человеку. Запасы воды на земле колоссальны. Огромным аккумулятором энергии является мировой океан, поглощающий большую ее часть, поступающую от Солнца. В нем плещут волны, происходят приливы и отливы, возникают могучие океанские течения. На земле рождаются многочисленные реки, несущие огромные массы воды в моря и океаны. И люди раньше всего научились использовать энергию рек в качестве путей сообщения.

Ветровойэнергетический потенциал Земли в 1989 году был оценен в 300 млрд. кВт * ч в год. Но для технического освоения из этого количества пригодно только 1,5%. Главное препятствие для него – рассеянность и непостоянство ветровой энергии. Непостоянство ветра требует сооружения аккумуляторов энергии, что значительно удорожает себестоимость электроэнергии. Из-за рассеянности при сооружении равных по мощности солнечных и ветровых электростанций для последних требуется в пять раз больше площади (впрочем, эти земли можно одновременно использовать и для сельскохозяйственных нужд). Но на Земле есть и такие районы, где ветры дуют с достаточным постоянством и силой. (Ветер, дующий со скоростью 5-8 м/сек., называется умеренным, 14-20 м/сек. – сильный, 20-25 м/сек. – штормовым, а свыше 30 м/сек. – ураганным). Примерами подобных районов могут служить побережья Северного, Балтийского, арктических морей.

Новейшие исследования направлены преимущественно на получение электрической энергии из энергии ветра. Стремление освоить производство ветроэнергетических машин привело к появлению на свет множества таких агрегатов. Некоторые из них достигают десятков метров в высоту, и, как полагают, со временем они могли бы образовать настоящую электрическую сеть. Малые ветроэлектрические агрегаты предназначены для снабжения электроэнергией отдельных домов.

Сооружаются ветроэлектрические станции преимущественно постоянного тока. Ветряное колесо приводит в движение динамо-машину – генератор электрического тока, который одновременно заряжает параллельно соединенные аккумуляторы.

Сегодня ветроэлектрические агрегаты надежно снабжают током нефтяников; они успешно работают в труднодоступных районах, на дальних островах, в Арктике, на тысячах сельскохозяйственных ферм, где нет поблизости крупных населенных пунктов и электростанций общего пользования.

Основное направление использования энергии ветра – получение электроэнергии для автономных потребителей, а также механической энергии для подъема воды в засушливых районах, на пастбищах, осушения болот и др. В местностях, имеющих подходящие ветровые режимы, ветроустановки в комплекте с аккумуляторами можно применять для питания автоматических метеостанций, сигнальных устройств, аппаратуры радиосвязи, катодной защиты от коррозии магистральных трубопроводов и др.

По оценкам специалистов, энергию ветра можно эффективно использовать там, где без существенного хозяйственного ущерба допустимы кратковременные перерывы в подаче энергии. Использование же ветроустановок с аккумулированием энергии позволяет применять их для снабжения энергией практически любых потребителей.

Мощные ветровые установки стоят обычно в районах с постоянно дующими ветрами (на морских побережьях, в мелководных прибрежных зонах и т.д.) Такие установки уже используют в России, США, Канаде, Франции и других странах.

Широкому применению ветроэлектрических агрегатов в обычных условиях пока препятствует их высокая себестоимость. Вряд ли требуется говорить, что за ветер платить не нужно, однако машины, нужные для того, чтобы запрячь его в работу, обходятся слишком дорого.

При использовании ветра возникает серьезная проблема: избыток энергии в ветреную погоду и недостаток её в периоды безветрия. Как же накапливать и сохранить впрок энергию ветра? Простейший способ состоит в том, что ветряное колесо движет насос, который накапливает воду в расположенный выше резервуар, а потом вода, стекая из него, приводит в действие водяную турбину и генератор постоянного или переменного тока. Существуют и другие способы и проекты: от обычных, хотя и маломощных аккумуляторных батарей до раскручивания гигантских маховиков или нагнетания сжатого воздуха в подземные пещеры и вплоть до производства водорода в качестве топлива. Особенно перспективным представляется последний способ. Электрический ток от ветроагрегата разлагает воду на кислород и водород, Водород можно хранить в сжиженном виде и сжигать в топках тепловых электростанций по мере надобности.

Геотермальная энергия не является сегодняшним открытием человечества. О наличии в недрах земли энергетических запасов известно давно. Еще в древности люди использовали для отопления жилищ гейзеры и теплые источники, то есть, фактически использовали то, что теперь называют геотермальной энергией.

Геотермальную энергию обычно относят к альтернативным энергетическим источникам, и ее основным плюсом является то, что это источник возобновляемый, то есть, практически может считаться неиссякаемым (в противоположность традиционным источникам энергии, основанным на использовании нефти или газа).

Также к альтернативным возобновляемым источникам энергии относят солнечную и ветроэнергетику. Однако, у геотермальных электростанций имеется существенный плюс по сравнению с ветрогенераторами и солнечными батареями: их работа не зависит от погодных условий, в то время как на выработку энергии ветрогенераторами влияет сила и направление ветра, а количество энергии, которое способны выработать гелиоустановки, напрямую зависит от инсоляции местности. И если для использования солнечной энергии или энергии ветра приходится покрывать огромные площади установками (которые, к тому же, требуют постоянного обслуживания), то геотермальная электростанция представляет собой достаточно небольшой комплекс построек, располагающийся в термальной зоне.

Тепловая энергия океана. Температура воды океана в разных местах различна. Между тропиком Рака и тропиком Козерога поверхность воды нагревается до 82 градусов по Фаренгейту (27 C). На глубине в 2000 футов (600 метров) температура падает до 35,36,37 или 38 градусов по Фаренгейту (2-3.5 С). Сейчас приобрела большое внимание «океанотермическая энергоконверсия» (ОТЭК), т.е. получение электроэнергии за счет разности температур между поверхностными и засасываемыми насосом глубинными океанскими водами, например при использовании в замкнутом цикле турбины таких легкоиспаряющихся жидкостей как пропан, фреон или аммоний.

Последние десятилетия характеризуется определенными успехами в использовании тепловой энергии океана. Так, созданы установки мини-ОТЕС и ОТЕС-1 (ОТЕС – начальные буквы английских слов Осеаn Тhеrmal Energy Conversion, т.e. преобразование тепловой энергии океана). В августе 1979 г. вблизи Гавайских островов начала работать теплоэнергетическая установка мини-ОТЕС. Пробная эксплуатация установки в течение трех с половиной месяцев показала ее достаточную надежность. При непрерывной круглосуточной работе не было срывов, если но считать мелких технических неполадок, обычно возникающих при испытаниях любых новых установок. Ее полная мощность составляла в среднем 48,7 кВт, максимальная –53 кВт; 12 кВт (максимум 15) установка отдавала во внешнюю сеть на полезную нагрузку, точнее – на зарядку аккумуляторов. Остальная вырабатываемая мощность расходовалась на собственные нужды установки. В их число входят затраты анергии на работу трех насосов, потери в двух теплообменниках, турбине и в генераторе электрической энергии.

Три насоса потребовались из следующего расчета: один – для подачи теплой воды из океана, второй – для подкачки холодной воды с глубины около 700 м, третий – для перекачки вторичной рабочей жидкости внутри самой системы, т. е. из конденсатора в испаритель. В качестве вторичной рабочий жидкости применяется аммиак.

Установка мини-ОТЕС смонтирована на барже. Под ее днищем помещен длинный трубопровод для забора холодной воды. Трубопроводом служит полиэтиленовая труба длиной 700 м с внутренним диаметром 50 см. Трубопровод прикреплен к днищу судна с помощью особого затвора, позволяющего в случаи необходимости ого быстрое отсоединение. Полиэтиленовая труба одновременно используется и для заякоривания системы труба–судно. Оригинальность подобного решения не вызывает сомнений, поскольку якорные постановки для разрабатываемых ныне более мощных систем ОТЕС являются весьма серьезной проблемой.

Впервые в истории техники установка мини-ОТЕС смогла отдать во внешнюю нагрузку полезную мощность, одновременно покрыв и собственные нужды. Опыт, полученный при эксплуатации мини-ОТЕС, позволил быстро построить более мощную теплоэнергетическую установку ОТЕС-1 и приступить к проектированию еще более мощных систем подоб н ого типа.

Энергия приливов и отливов. Электростанциями этого типа являются особого вида гидроэлектростанции, использующие энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли. Приливные электростанции строят на берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды.

Для получения энергии залив или устье реки перекрывают плотиной, в которой установлены гидроагрегаты, которые могут работать как в режиме генератора, так и в режиме насоса (для перекачки воды в водохранилище для последующей работы в отсутствие приливов и отливов). В последнем случае они называются гидроакумулирующая электростанция.

Преимуществами ПЭС является экологичность и низкая себестоимость производства энергии. Недостатками — высокая стоимость строительства и изменяющаяся в течение суток мощность, из-за чего ПЭС может работать только в единой энергосистеме с другими типами электростанций.

Энергетика морских течений. Неисчерпаемые запасы кинетической энергии морских течений, накопленные в океанах и морях, можно превращать в механическую и электрическую энергию с помощью турбин, погруженных в воду (подобно ветряным мельницам, «погруженным» в атмосферу).

Важнейшее и самое известное морское течение Гольфстрим. Его основная часть проходит через Флоридский пролив между полуостровом Флорида и Багамскими островами. Ширина течения составляет 60 км, глубина — до 800 м, а поперечное сечение — 28 км.

Если бы мы смогли полностью использовать эту энергию, она была бы эквивалентна суммарной энергии от 50 крупных электростанций по 1000 МВт. Но эта цифра чисто теоретическая, а практически можно рассчитывать на использование лишь около 10% энергии течения.

В настоящее время в ряде стран, и в первую очередь в Англии, ведутся интенсивные работы по использованию энергии морских волн. Британские острова имеют очень длинную береговую линию, и во многих местах море остается бурным в течение длительного времени. По оценкам ученых, за счет энергии морских волн в английских территориальных водах можно было бы получить мощность до 120 ГВт, что вдвое превышает мощность всех электростанций, принадлежащих Британскому Центральному электроэнергетическому управлению.

Источник