4. Традиционные способы получения энергии

Энергия потребляемая человеком делится на:

Все виды энергий вырабатывают на предприятиях энергетического комплекса страны:

теплоэлектроцентрали — ТЭЦ (47% всей энергии)

Котельные средней и малой мощности (10 Гкал/час и менее)

Атомные станции теплоснабжения (АСТ), атомные электростанции (АЭС), атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ).

Всего в РБ функционирует 22 тысячи котельных (24% энергии получают на котельных средней и большой мощности)

Т.к. большой процент от всей электроэнергии производится на малых котельных с КПД менее 80%, то стоит задача увеличить КПД работы котельных, а следовательно, снизить расход топлива. Также число обслуживающего персонала в мелких котельных в 4-5 раз больше, чем на крупных котельных или ТЭЦ. Поэтому актуальной задачей является и экономия топлива, которое не добывается в РБ, и улучшение режима работы котельной.

Одним из видов местных энергоресурсов являются древесные отходы. В результате хозяйственной деятельности в РБ ежегодно получается 12-13 млн. м3 древесных отходов, что равно около 2.5 млн. т у.т.

В основном эти отходы рассредоточены по территории РБ, что требует создания обширной сети мелких потребителей и обеспечение их эффективными средствами для производства энергии.

К мелким потребителям относятся мастерские, коттеджи, частный сектор и т.д.

Средства получения энергии:

эффективные горелки и т.д.

Возле крупных деревообрабатывающих предприятий желательно строить малые ТЭЦ и по возможности помещать их в уже готовых зданиях и сооружениях, с использованием местных видов топлива.

В мировой практике уже имеется опыт строительства таких котельных. В РБ рассматривается проект строительства такой котельной на базе Гомельского деревообрабатывающего предприятия.

Перспективным направлением для РБ может быть создание специальных энергетических плантаций. Они представляют собой быстрорастущие и урожайные растения:

1) сор быстрорастущей ивы (к нему предлагается набор котельного и перерабатывающегго оборудовния институтом «Сосны»);

растение топинамбур, растительная масса которого с 1 га земли составляет 100-150 т., что эквивалентно 10 т. у.т. в год.

Правда в связи с этим будет происходить замещение производства продовольствия топливом, что может негативно сказаться на реакции общественности. Поэтому, прежде чем начинать «выращивать» топливо на энергетических плантациях, которое можно будет потом обменивать на продовольствие, необходимо провести глубокий экономический анализ, особенно для земель неудобиц.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Дефицит топливных ресурсов во всем мире требует дополнительных источников получения энергии, а также острота проблемы охраны окружающей среды сделала для многих стран очень актуальной задачу развития атомной энергетики.

Первая атомная электроцентраль АТЭЦ была построена в г.Белибина в 1973 г.

АТЭЦ и АЭС могут быть 2-х и 3-х контурными /13/. Кроме того на АТЭЦ требуется дополнительно обеспечить радиационную защиту сетевой воды, а следовательно потребителей теплоты. Для АТЭЦ защитная зона вокруг станции R=50 км. Это соответственно удорожает стоимость тепловых сетей, а следовательно и вырабатываемой теплоты. Этот недостаток в дальнейшем был устранен на АСТ, которая была максимально приближена к городской черте. Для АСТ принята 3-х контурная схема передачи теплоты от атомного реактора к потребителю. Рабочее давление уменьшено в 8 раз. Температура теплоносителя уменьшена с 300 до 200 С. На АСТ в качестве топлива используется повторно выгружаемое из АТЭЦ ядерное горючее.

Первые АСТ были построены в 1988 г. в г. Горьком (ГАСТ) и в г. Воронеже (ВАСТ). Вновь строящиеся АЭС после Чернобыльской аварии используют принцип само затухания ядерной реакции при раз герметизации хотя бы одного уровня защиты. Также увеличено расстояние для АЭС до 40 км.

В Европе из-за малой территории стран норма защитной зоны не выполняется. Так, в 8 км от Парижа расположена АЭС (PWR), в Германии в 20 км от Гамбурга, в Японии в 20 км от Нагасаки, в Канаде – 8 км от Торонто, в США – в 15 км от Кливленда.

В 1985 г. в СССР действовало 14 АЭС включающие 36 энергоблоков с суммарной мощностью 24.1 млн. МВт, что составляло 9.5% вырабатываемой в стране электроэнергии.

Источник

Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии

Одним из наиболее совершенных видов энергии является электроэнергия. Ее широкое использование обусловлено следующими факторами:

возможностью выработки электроэнергии в больших количествах при близости к месторождениям и водным источникам;

возможностью транспортировки на дальние расстояния с относительно небольшими потерями;

возможностью трансформации электроэнергии в другие виды энергии: механическую, химическую, тепловую, световую;

отсутствием загрязнения окружающей среды;

возможностью применения на основе электроэнергии принципиально новых прогрессивных технологических процессов с высокой степенью автоматизации.

Тепловая энергия широко используется на современных производствах и в быту в виде энергии пара, горячей воды, продуктов сгорания топлива.

Электрическая и тепловая энергия производится на:

тепловых электрических станциях на органическом топливе (ТЭС) с использованием в турбинах водяного пара (паротурбинные установки — ПТУ); продуктов сгорания (газотурбинные установки — ГТУ); их комбинации (парогазовые установки — ПГУ);

гидравлических электрических станциях (ГЭС), использующих энергию падающего потока воды, течения, прилива;

атомных электрических станциях (АЭС), использующих энергию ядерного распада.

Тепловые электрические станции (ТЭС) можно разделить на конденсационные электрические станции (КЭС), производящие только электроэнергию (они называются также ГРЭС — государственные районные электростанции), и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) — электрические станции с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

Производство электроэнергии на тэс

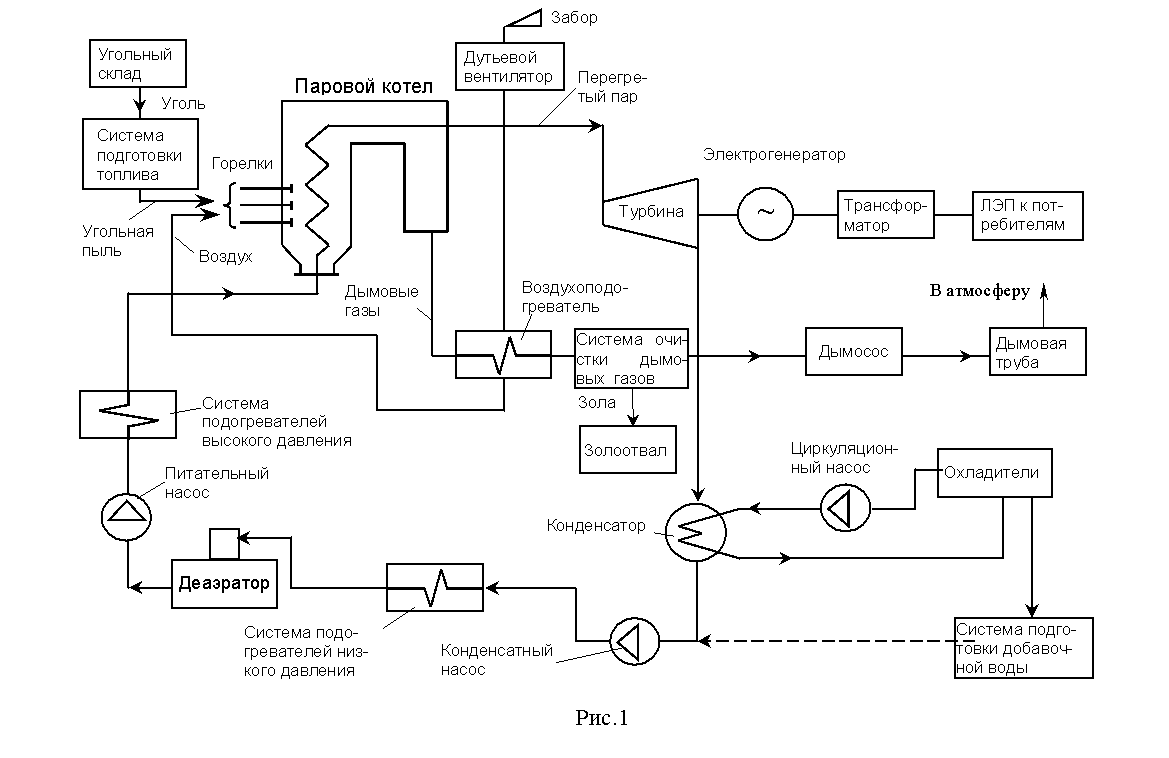

Рассмотрим схему производства электрической энергии на ТЭС, работающей на твердом топливе (рис. 1).

Современные тепловые электрические станции имеют преимущественно блочную структуру. ТЭС с блочной структурой составляется из отдельных энергоблоков. В состав каждого энергоблока входят основные агрегаты – турбинный и котельный и связанное с ними непосредственно вспомогательное оборудование. Турбина вместе с котлом, питающим ее паром, образует моноблок.

Уголь поступает со склада в систему подготовки топлива, в которой дробится, подсушивается и размалывается, превращаясь в угольную пыль. В таком виде топливо поступает в горелки, в которых смешивается с подогретым воздухом, подаваемым дутьевым вентилятором из атмосферы. Если используется жидкое топливо (мазут), то оно подогревается до 100-140 о С и распыляется в форсунках. Забор воздуха производится зимой снаружи, а летом – из верхней части помещения котельного цеха.

Устройства для предварительного подогрева воздуха называются калориферами. Здесь температура воздуха достигает 70-80 о С. Воздух, необходимый для поддержания процесса горения, подогревается далее в воздухоподогревателе за счет теплоты дымовых газов, образующихся при сгорании топлива до 250-400 о С в зависимости от вида топлива и режима горения.

Топливо сгорает в топочной камере парового котла с выделением теплоты.Эта теплота передается рабочему телу — воде, превращая ее сначала в насыщенный пар (пар, имеющий температуру кипящей жидкости, из которой он получен), а затем в перегретый (имеющий температуру более высокую, чем температура кипения жидкости при данном давлении) и обладающий большой энергией.

Паровой котел представляет собой систему теплообменников (поверхностей нагрева), в которых производится в требуемом количестве пар заданных параметров из непрерывно поступающей воды за счет теплоты, получаемой при сжигании органического топлива. Поступающая в котел вода называется питательной водой. Подогрев питательной воды до температуры насыщения (кипения) происходит в экономайзере, процесс парообразования — в испарительной (парообразующей) поверхности нагрева, перегрев пара — в пароперегревателе.

Температура в зоне активного горения в топочной камере может достигать 1500-1800 о С в зависимости от вида сжигаемого топлива и режима горения. Средняя температура продуктов сгорания в топочной камере составляет 1300-1400 о С. Покидают топочную камеру газы с температурой 900-1200 о С. Пройдя через перегреватели, газы охлаждаются до 800-900 о С (после ширмового пароперегревателя) и далее до 500-600 о С после конвективного и промежуточного пароперегревателей.

Современные энергетические котлы высокого давления производят пар давлением 10 и 14 МПа с температурой 540 о С и 560 о С, а котлы сверхкритического давления — пар с давлением 25,5 МПа с температурой 545 о С.

Паропроизводительность котла определяется количеством пара, вырабатываемого паровым котлом в единицу времени (т/час). Современные паровые котлы имеют широкий диапазон паропроизводительности от 120 до 3950 т/час. Так, для энергоблоков мощностью 300, 500, 800 МВт применяются котлы паропроизводительностью 950, 1650, 2650 т/час соответственно. В блоке мощностью 1200 МВт работает котел паропроизводительностью 3950 т/час. В Беларуси в настоящее время максимальная мощность энергоблоков составляет 300 МВт. Габариты таких котлов (950 т/час): ширина 19–24 м, глубина 24–36 м, высота 42–63 м.

Энергия пара приводит во вращение ротор паровой турбины. Турбина представляет собой ротационный тепловой двигатель лопаточного типа. Струя рабочего тела поступает через направляющие аппараты — сопла на криволинейные лопатки, закрепленные на окружности рабочего колеса , и, поворачиваясь, выходит из них. За счет поворота потока возникает окружная сила, создающая крутящий момент, приводящий во вращение рабочее колесо, закрепленное на валу. В процессе расширения рабочего тела ( пара) в соплах потенциальная энергия переходит в кинетическую, что сопровождается увеличением скорости потока. Расширяясь в ступенях турбины, пар совершает работу. Механическая энергия вращения вала турбины передается электрогенератору, вырабатывающему электроэнергию, которая после повышения напряжения в трансформаторе направляется по линиям электропередачи к потребителю.

Продукты сгорания топлива, пройдя через газовый тракт котла (перед экономайзером температура газов составляет 500-600 о С, перед воздухоподогревателем — температура 300-450 о С ) и отдав свою теплоту поверхностям нагрева котла (за воздухоподогревателем газы имеют температуру 110-160 о С), поступают в систему очистки дымовых газов( золоуловители), а затем дымососом подаются в дымовую трубу и далее рассеиваются в атмосфере. Зола, уловленная в системе очистки, вместе со шлаком, образующимся в топочной камере, направляется на золоотвал. Часть золы выпадает в нижнюю часть топки в виде шлака. Удаление уловленной золы и шлака производится непрерывно или периодически устройствами систем золоудаления и шлакоудаления.

Отработавший в турбине пар подается в конденсатор, где конденсируется, отдавая тепло охлаждающей воде, перекачиваемой циркуляционным насосом из охладителей, в качестве которых служат градирни, пруды-охладители или естественные водоемы – озера, реки, водохранилища.

Конденсатор — теплообменный аппарат, предназначенный для превращения отработавшего в турбине пара в жидкое состояние — конденсат. Конденсация пара происходит в результате соприкосновения его с поверхностью тела, имеющего более низкую температуру, чем температура насыщения пара при давлении в конденсаторе. Конденсация пара сопровождается выделением теплоты, затраченной ранее на испарение жидкости, которая отводится с охлаждающей водой. Пар, поступающий из турбины, конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает охлаждающая вода. Образующийся конденсат стекает в нижнюю часть конденсатора. За счет резкого уменьшения удельного объема пара создается низкое давление отработавшего пара (вакуум). Чем ниже температура охлаждающей воды и чем больше ее расход, тем более глубокий вакуум можно получить в конденсаторе. Обычно давление в конденсаторе составляет 0,004 МПа.

Образующийся конденсат откачивается из конденсатора конденсатным насосом и поступает в систему подогревателей низкого давления, где подогревается паром, отбираемым из турбины, затем в деаэратор, в котором освобождается от содержащихся газов – кислорода, углекислого и некоторых других газов, и дополнительно подогревается отборным паром, и наконец деаэрированная вода питательным насосом подается в систему подогревателей высокого давления, после подогрева в которых паром высокого давления из отборов турбины поступает в котел.

В результате цикл замыкается. Потери рабочего тела в цикле компенсируются очищенной в системе водоподготовки добавочной водой.

Основным показателем энергетической эффективности электростанции является коэффициент полезного действия (КПД) по отпуску электрической энергии, называемый абсолютным электрическим коэффициентом полезного действия электростанции. Он определяется отношением отпущенной (выработанной) электроэнергии к затраченной энергии (теплоте сожженного топлива). Он составляет 35-40 %.

Источник

Глава 1.Традиционные источники энергии

Содержание

Глава 1. Традиционные источники энергии…………4

Глава 2. Альтернативные источники энергии………12

Введение

Электричество было известно людям с самых давних времен. Однако практически измерять электричество человек научился только в начале 19 века. Потом понадобилось еще 70 лет до того момента, когда в 1872 году русский ученый А.Н.Лодыгин изобрел первую в мире электрическую лампочку накаливания. В современном мире доля потребления электроэнергии огромна. Главным потребителем электроэнергии является промышленность, на долю которой приходится около 70% производимой электроэнергии. Крупным потребителем является также транспорт. Все большее количество железнодорожных линий переводится на электрическую тягу. Почти все деревни и села получают электроэнергию от государственных электростанций для производственных и бытовых нужд. О применении электроэнергии для освещения жилищ и в бытовых электроприборах знает каждый.

Для обеспечения электроэнергией населения Земли используются традиционные источники энергии – ТЭС, ГЭС и АЭС. Из-за массового освоения строительства данных станций они широко распространены. При их эксплуатации используются природный газ, уголь, продукты нефти. Однако, эти ресурсы невозобновляемы, а значит – рано или поздно исчерпают себя. Отсутствие электроэнергии в буквальном смысле остановит жизнь людей. Можно ли избежать этого? Да. Многие ученые трудятся в сфере разработки способов получения электроэнергии из альтернативных источников – ветра, солнца, геотермального потенциала Земли, приливов и отливов океана, а также биогаза. Страны всего мира уже ограниченно используют альтернативные источники энергии. Но о полном переходе стран на возобновляемые ресурсы говорить еще рано.

Целью работы является изучение способов получения электроэнергии из традиционных источников и рассмотрение перспектив применения альтернативных источников энергии.

Для этого были поставлены следующие задачи: изучить принципы работы ТЭС, ГЭС и АЭС и рассмотреть их технические характеристики; узнать наиболее крупные электростанции России; проанализировать перспективы использования альтернативных источников энергии в России и мире.

Глава 1.Традиционные источники энергии

Энергетическими ресурсами называются природные источники энергии, преобразуемые в дальнейшем в формы энергии, которые используются в производственных процессах, на транспорте, в быту. Существует несколько способов преобразования энергии. Можно назвать три основных способа преобразования энергии. Первый из них заключается в получении тепловой энергии при сжигании топлива (ископаемого или растительного происхождения) и потреблении ее для непосредственного обогревания жилых домов, школ, предприятий и т. п. Второй способ – преобразование заключенной в топливе тепловой энергии в механическую работу, например, при использовании продуктов перегонки нефти для обеспечения движения различного оборудования, автомобилей, тракторов, поездов, самолетов и т. д. Третий способ – преобразование тепла, высвобождающегося при сгорании топлива или деления ядер, в электрическую энергию с последующим ее потреблением либо для производства тепла, либо для выполнения механической работы.

Тепловые электростанции (ТЭС) – электростанции, вырабатывающие электрическую энергию за счет преобразования химической энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую энергию вращения вала электрогенератора. В качестве топлива используются различные горючие ископаемые топлива: уголь, природный газ, мазут, торф и горючие сланцы.

По типу установок ТЭС делятся на:

Среди ТЭС преобладают тепловые паротурбинные (ПТУ). Принцип работы: После получения тепла от сгорания топлива свежий пар из котельного агрегата попадает в турбину и, расширяясь в ней, совершает механическую работу, вращая ротор электрогенератора. Далее пар выходит из турбины и поступает в конденсатор (происходит конденсация). Конденсат отработавшего в турбине пара при помощи насоса проходит в деаэратор для очистки от нежелательных газовых примесей. Из деаэратора питательный насос подаёт воду в котельный агрегат. В качестве топлива на таких ТЭС используют уголь (преимущественно), а так же мазут и природный газ. Различают два типа паротурбинных тепловых электростанций:

1) Конденсационные, вырабатывающие только электрическую энергию;

2)Теплофикационные, где осуществляется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии; горячая вода или пар передаются от теплоэлектроцентралей по трубопроводам промышленным и коммунально-бытовым потребителям.

ТЭС с приводом электрогенератора от газовой турбины называются газотурбинными электростанциями (ГТУ). Принцип работы: Газ или жидкое топливо поступает в котел для последующего сгорания. Полученное тепло передается воде, которая выходит из котла в виде пара и крутит паровую турбину. С помощью вращающейся паровой турбины приходит в действие генератор, из которого получается электроэнергия. А оставшийся пар используется для промышленных нужд.

Последний вид – ТЭС с парогазовой установкой (ПГУ), отличается повышенным КПД. Принцип работы: Первый генератор снабжает установку электрическим током. В газотурбинной установке турбину вращают газообразные продукты сгорания топлива. Проходя через газовую турбину, продукты сгорания отдают ей лишь часть своей энергии и на выходе из газотурбины все ещё имеют высокую температуру. Из газотурбины продукты сгорания попадают в паросиловую установку, в котел-утилизатор, где нагревают воду и образующийся водяной пар. Температура продуктов сгорания достаточна для того, чтобы довести пар до состояния, необходимого для использования в паровой турбине. Паровая турбина приводит в действие электрогенератор, а следовательно – вырабатывается энергия.

Главные преимущества ТЭС:

1. Требует меньших капиталовложений.

2. Возможность расположения в любой географической точке. Топливо может доставляться с помощью различных видов транспорта.

3. Площади отчуждения и вывода из хозяйственного оборота земли под сооружение ТЭС относительно небольшие.

4. Обслуживание и эксплуатационный процесс ТЭС характеризуются простотой.

Главные недостатки ТЭС:

1. Нарушение экологического равновесия и загрязнение из-за выброса дыма и копоти, сернистых и азотистых соединений в большом объеме.

2. Нарушение теплового баланса водоёмов, что приводит к повышению температурных показателей.

3. В ходе эксплуатации используются не возобновляемые природные ресурсы.

4. Высокие эксплуатационные расходы.

К крупнейшим производителям электроэнергии относятся США, Китай, Япония, Россия, Канада. В структуре выработки электроэнергии преобладают тепловые электростанции (ТЭС). В мировом производстве их доля составляет 64 %. По размерам выработки электроэнергии на ТЭС лидируют США, Китай, Россия, Япония, ФРГ, а также страны Персидского залива.

На сегодняшний день в Российской Федерации функционирует около 370 тепловых электростанций, что составляет 68% ото всей получаемой энергии. Из них 7 имеют мощность свыше 2 500 МВт. Основными видами топлива для ТЭС являются природный, нефтяной газ и уголь. Многие тепловые электростанции в России используют несколько видов топлива. Например, Новочеркасская электростанция в Ростовской области использует все три основных вида топлива. Доля мазута составляет 17%, газа – 9%, а угля – 74%.

* по данным «Росатом»

Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, использующая в качестве источника энергии энергию водных масс. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища.

Принцип работы ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.

Виды ГЭС в зависимости от вырабатываемой мощности:

1. Мощные — вырабатывают от 25 МВт и выше;

2. Средние — до 25 МВт;

3. Малые — до 5 МВт.

Виды ГЭС в зависимости от принципа использования природных ресурсов:

1. Плотинные. Напор воды создаётся посредством установки плотины, полностью перегораживающей реку, или поднимающей уровень воды в ней на необходимую отметку. Такие ГЭС строят на многоводных равнинных реках и на горных реках, в местах, где русло реки более узкое, сжатое.

2. Приплотинные. Строятся при более высоких напорах воды. В этом случае река полностью перегораживается плотиной, а само здание ГЭС располагается за плотиной, в нижней её части. Вода, в этом случае, подводится к турбинам через специальные напорные тоннели, а не непосредственно.

3. Деривационные ГЭС. Используются при большом уклоне реки. Необходимая концентрация воды в ГЭС такого типа создаётся посредством деривации. Вода отводится из речного русла через каналы и специальные водоотводы. В итоге вода подводится непосредственно к зданию ГЭС.

Главные преимущества ГЭС:

1. Использование дешевой и возобновляемой энергии.

2. Работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу.

3. Быстрая подача рабочей мощности после включения.

Главные недостатки ГЭС:

1. Необходимы большие запасы энергии воды для строительства.

2. Нарушение экосистем из-за сокращенных спусков воды.

Абсолютным лидером по выработке гидроэнергии на душу населения является Исландия. Кроме неё этот показатель наиболее высок в Норвегии (доля ГЭС в суммарной выработке — 98 %), Канаде и Швеции. В Парагвае 100 % производимой энергии вырабатывается на гидроэлектростанциях. Доля ГЭС в выработке энергии в России составляет 16%. Самая крупная ГЭС в РФ, 9-я — среди действующих гидроэлектростанций в мире – Саяно-Шушенская в республике Хакасия.

* по данным «Росатом»

Атомная электростанция (АЭС) — ядерная установка, которая содержит комплекс сооружений и оборудования для производства электрической энергии с помощью ядерного реактора. Наличие ядерного реактора – отличительная черта АЭС. В качестве топлива используется уран-235.

Принцип работы: Основой станции является реактор — конструктивно выделенный объем, куда загружается ядерное топливо и где протекает управляемая цепная реакция. Уран-235 делится медленными нейтронами. В результате выделяется огромное количество тепла. Тепло отводится из активной зоны реактора теплоносителем — жидким или газообразным веществом, проходящим через ее объем. Эта тепловая энергия используется для получения водяного пара в парогенераторе. Механическая энергия пара направляется к турбогенератору, где она и превращается в электрическую.

1. Небольшие затраты топлива.

2. Выбросы от АЭС практически безвредны

1. Сложность утилизации радиоактивных отходов

2. Опасность аварий

Мировым лидером по доле АЭС в национальном производстве электроэнергии является Франция. Атомные электростанции вырабатывают 78% всей электроэнергии страны. В Швеции доля выработки энергии на АЭС составляет 45%, в Японии – 33% , в России – 16%. А самый большой в мире парк атомных электростанций принадлежит США – в эксплуатации находятся 106 энергоблоков.

Источник