- Токарная обработка металла — все о технологии токарных работ

- Принципы токарной обработки

- Режущий инструмент токарного станка

- Виды оборудования для токарной обработки

- зМБЧБ 4 пВТБВПФЛБ ЪБЗПФПЧПЛ ОБ ФПЛБТОЩИ УФБОЛБИ

- 4.1 фЙРЩ УФБОЛПЧ

- 4.2 тЕЦХЭЙК ЙОУФТХНЕОФ Й РТЙУРПУПВМЕОЙС ДМС ЪБЛТЕРМЕОЙС ЪБЗПФПЧПЛ

- 4.3 пВТБВПФЛБ ЪБЗПФПЧПЛ ОБ ФПЛБТОЩИ УФБОЛБИ

Токарная обработка металла — все о технологии токарных работ

К наиболее распространенным методикам изготовления деталей с заданными геометрическими параметрами относится токарная обработка металла. Суть данной методики, позволяющей также получать поверхность с требуемой шероховатостью, заключается в том, что с заготовки убирают лишний слой металла.

Процесс токарной обработки металла

Принципы токарной обработки

Технология токарных работ по металлу предполагает использование специальных станков и режущего инструмента (резцы, сверла, развертки и др.), посредством которого с детали снимается слой металла требуемой величины. Токарная обработка выполняется за счет сочетания двух движений: главного (вращение заготовки, закрепленной в патроне или планшайбе) и движения подачи, совершаемого инструментом при обработке деталей до заданных параметров их размера, формы и качества поверхности.

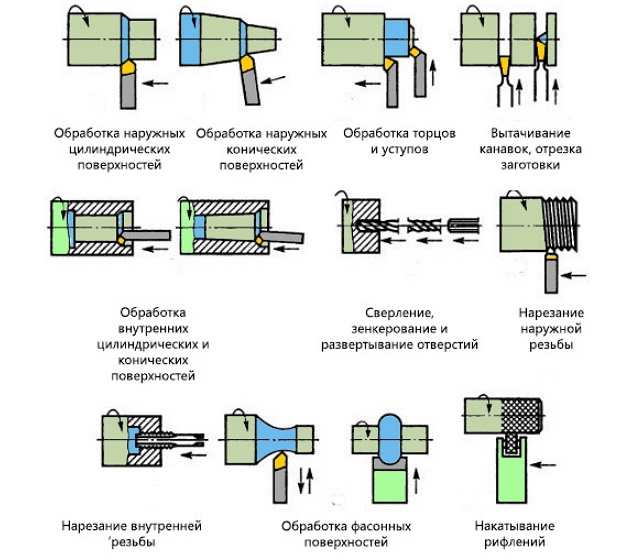

За счет того, что существует множество приемов совмещения этих движений, на токарном оборудовании работают с деталями различной конфигурации, а также осуществляют целый перечень других технологических операций, к которым относятся:

- нарезание резьбы различного типа;

- сверление отверстий, их растачивание, развертывание, зенкерование;

- отрезание части заготовки;

- вытачивание на поверхности изделия канавок различной конфигурации.

Основные виды токарных работ по металлу

Благодаря такой широкой функциональности токарного оборудования на нем можно сделать очень многое. Например, с его помощью выполняют обработку таких изделий, как:

- гайки;

- валы различных конфигураций;

- втулки;

- шкивы;

- кольца;

- муфты;

- зубчатые колеса.

Естественно, что токарная обработка предполагает получение готового изделия, которое соответствует определенным стандартам качества. Под качеством в данном случае подразумевается соблюдение требований к геометрическим размерам и форме деталей, а также степени шероховатости поверхностей и точности их взаимного расположения.

Для обеспечения контроля над качеством обработки на токарных станках применяют измерительные инструменты: на предприятиях, выпускающих свою продукцию крупными сериями, – предельные калибры; для условий единичного и мелкосерийного производства – штангенциркули, микрометры, нутрометры и другие измерительные устройства.

Измерительные инструменты, часто используемые в токарном деле

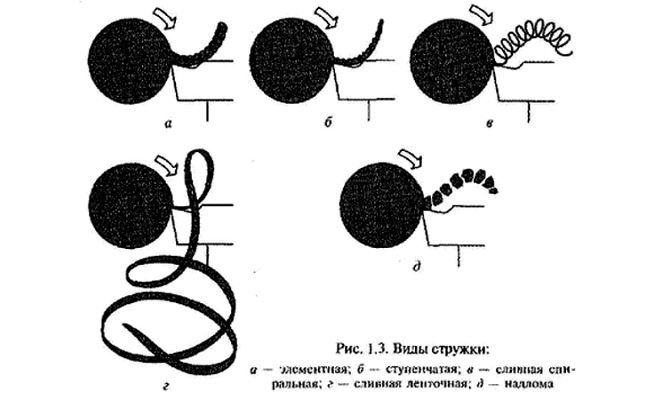

Первое, что рассматривают при обучении токарному делу, – это технология обработки металлов и принцип, по которому она осуществляется. Заключается этот принцип в том, что инструмент, врезаясь своей режущей кромкой в поверхность изделия, зажимает его. Чтобы снять слой металла, соответствующий величине такого врезания, инструменту надо преодолеть силы сцепления в металле обрабатываемой детали. В результате такого взаимодействия снимаемый слой металла формируется в стружку. Выделяют следующие разновидности металлической стружки.

Такая стружка формируется тогда, когда на высоких скоростях обрабатываются заготовки, выполненные из мягкой стали, меди, олова, свинца и их сплавов, полимерных материалов.

Образование такой стружки происходит, когда на небольшой скорости обрабатываются заготовки из маловязких и твердых материалов.

Стружка такого вида получается при обработке заготовок из материала, отличающегося невысокой пластичностью.

Формирование такой стружки свойственно для среднескоростной обработки заготовок из стали средней твердости, деталей из алюминиевых сплавов.

Виды стружки при токарной обработке

Режущий инструмент токарного станка

Эффективность, которой отличается работа на токарном станке, определяется рядом параметров: глубиной и скоростью резания, величиной продольной подачи. Чтобы обработка детали была высококачественной, необходимо организовать следующие условия:

- высокую скорость вращения заготовки, фиксируемой в патроне или планшайбе;

- устойчивость инструмента и достаточную степень его воздействия на деталь;

- максимально возможный слой металла, убираемый за проход инструмента;

- высокую устойчивость всех узлов станка и поддержание их в рабочем состоянии.

Скорость резки выбирается на основе характеристик материала, из которого сделана заготовка, типа и качества применяемого резца. В соответствии с выбранной скоростью резки выбирается частота вращения шпинделя станка, оснащенного токарным патроном или планшайбой.

При помощи различных типов резцов можно выполнять черновые или чистовые виды токарных работ, а на выбор инструмента основное влияние оказывает характер обработки. Изменяя геометрические параметры режущей части инструмента, можно регулировать величину снимаемого слоя металла. Выделяют правые резцы, которые в процессе обработки детали передвигаются от задней бабки к передней, и левые, движущиеся, соответственно, в обратном направлении.

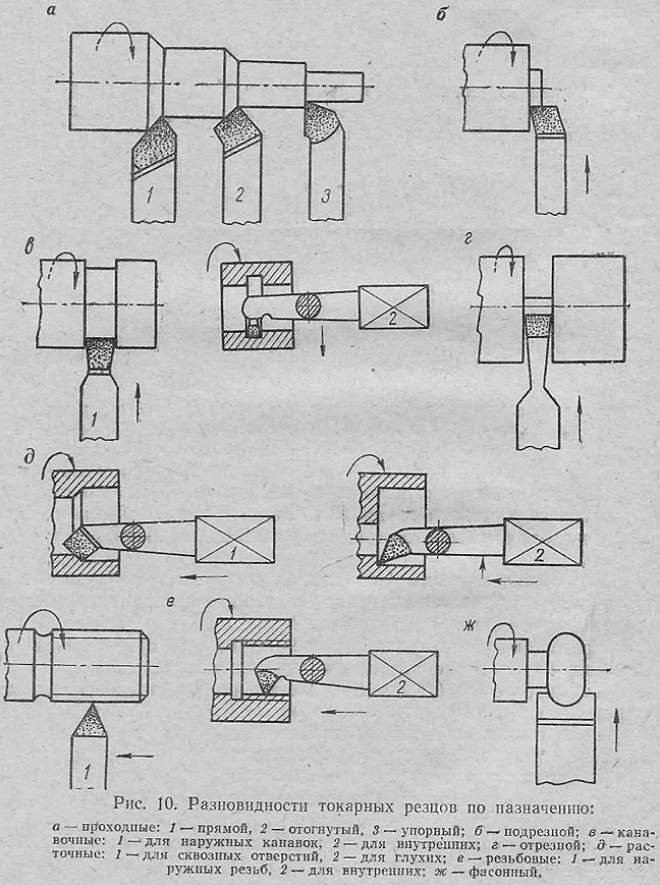

Основные типы токарных резцов

По форме и расположению лезвия резцы классифицируются следующим образом:

- инструменты с оттянутой рабочей частью, ширина которой меньше ширины их крепежной части;

- прямые;

- отогнутые.

Различаются резцы и по цели применения:

- подрезные (обработка поверхностей, перпендикулярных оси вращения);

- проходные (точение плоских торцовых поверхностей);

- канавочные (формирование канавок);

- фасонные (получение детали с определенным профилем);

- расточные (расточка отверстий в заготовке);

- резьбовые (нарезание резьбы любых видов);

- отрезные (отрезание детали заданной длины).

Качество, точность и производительность обработки, выполняемой на токарном станке, зависят не только от правильного выбора инструмента, но и от его геометрических параметров. Именно поэтому на уроках в специальных учебных заведениях, где обучаются будущие специалисты токарного дела, очень большое внимание уделяется именно вопросам геометрии режущего инструмента.

Углы токарного резца

Основными геометрическими параметрами любого резца являются углы между его режущими кромками и направлением, в котором осуществляется подача. Такие углы режущего инструмента называют углами в плане. Среди них различают:

- главный угол – φ, измеряемый между главной режущей кромкой инструмента и направлением подачи;

- вспомогательный – φ1, расположенный, соответственно, между вспомогательной кромкой и направлением подачи;

- угол при вершине резца – ε.

Угол при вершине зависит только от того, как заточен инструмент, а вспомогательные углы можно регулировать еще и его установкой. При увеличении главного угла уменьшается угол при вершине, при этом уменьшается и часть режущей кромки, участвующей в обработке, соответственно, стойкость инструмента тоже становится меньше. Чем меньше значение этого угла, тем большая часть режущей кромки участвует как в обработке, так и в отводе тепла от зоны резания. Такие резцы являются более стойкими.

Практика показывает, что для токарной обработки не слишком жестких заготовок небольшого диаметра оптимальным является главный угол, величина которого находится в интервале 60–90 градусов. Если обрабатывать необходимо заготовку большого диаметра, то главный угол необходимо выбирать в интервале 30–45 градусов. От величины вспомогательного угла зависит прочность вершины резца, поэтому его не делают большим (как правило, он выбирается из интервала 10–30 градусов).

Особое внимание на уроках по токарному делу уделяется и тому, как правильно выбирать тип резца в зависимости от вида обработки. Так, существуют определенные правила, по которым обработку поверхностей того или иного типа выполняют с помощью резца определенной категории.

- Обычные прямые и отогнутые резцы необходимы для обработки наружных поверхностей детали.

- Упорный проходной инструмент потребуется для торцевой и цилиндрической поверхностей.

- Отрезной резец выбирают для протачивания канавок и обрезки заготовки.

- Расточные резцы применяются для обработки отверстий, просверленных ранее.

Отдельную категорию токарного инструмента составляют резцы, с помощью которых можно обрабатывать фасонные поверхности с длиной образующей линии до 40 мм. Такие резцы подразделяются на несколько основных типов:

- по конструктивным особенностям: стержневые, круглые и призматические;

- по направлению, в котором осуществляется обработка изделия: радиальные и тангенциальные.

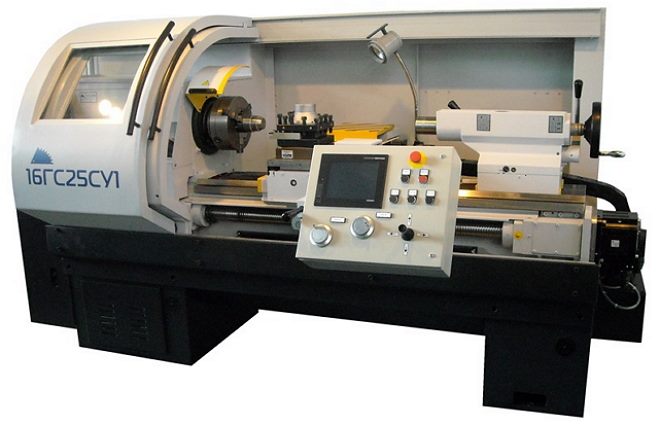

Токарно-винторезный станок 1В625МП

Виды оборудования для токарной обработки

Из всех типов оборудования для токарной обработки наибольшее распространение и на крупных, и на мелких предприятиях получил токарно-винторезный станок. Причиной такой популярности является многофункциональность этого устройства, благодаря которой его с полным основанием можно назвать универсальным.

Перечислим основные элементы конструкции такого станка:

- две бабки – передняя и задняя (в передней бабке размещают коробку скоростей станка; шпиндель с токарным патроном (или планшайбой), на задней бабке размещены продольные салазки и пиноль оборудования);

- суппорт, в конструкции которого различают верхние и нижние салазки, поворотную плиту и резцедержатель;

- несущий элемент оборудования – станина, установленная на две тумбы, в которых размещают электродвигатели.

- коробка подач.

Токарный станок с ЧПУ

Все большее распространение получают станки, управление которыми осуществляется при помощи специальных компьютерных программ, – станки с ЧПУ. Конструкция таких станков отличается от обычной только тем, что в ней присутствует специальный блок управления.

В отдельные категории выделяют следующие виды станков токарной группы:

- токарно-револьверное оборудование, применяемое для обработки деталей сложной конфигурации;

- токарно-карусельные станки, среди которых различают одно- и двухстоечные;

- многорезцовое полуавтоматическое оборудование, которое можно встретить на предприятиях, выпускающих свою продукцию крупными сериями;

- обрабатывающие комплексы, на которых можно выполнять как токарные, так и фрезерные операции.

Без токарной обработки сегодня крайне сложно представить многие производственные отрасли. Поэтому данный вид работы с металлом продолжает развиваться, несмотря на и без того высокий уровень, позволяющий обеспечить высочайшее качество и скорость обработки.

Источник

зМБЧБ 4 пВТБВПФЛБ ЪБЗПФПЧПЛ ОБ ФПЛБТОЩИ УФБОЛБИ

4.1 фЙРЩ УФБОЛПЧ

фПЛБТОЩЕ УФБОЛЙ РТЕДОБЪОБЮЕОЩ ДМС ПВТБВПФЛЙ РПЧЕТИОПУФЕК ЪБЗПФПЧПЛ, ЙНЕАЭЙИ ЖПТНХ ФЕМ ЧТБЭЕОЙС. фЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙК НЕФПД ЖПТНППВТБЪПЧБОЙС РПЧЕТИОПУФЕК ФПЮЕОЙЕН ИБТБЛФЕТЙЪХЕФУС ЧТБЭБФЕМШОЩН ДЧЙЦЕОЙЕН ЪБЗПФПЧЛЙ Й РПУФХРБФЕМШОЩН ДЧЙЦЕОЙЕН ЙОУФТХНЕОФБ — ТЕЪГБ. дЧЙЦЕОЙЕ РПДБЮЙ ПУХЭЕУФЧМСЕФУС РБТБММЕМШОП ПУЙ ЧТБЭЕОЙС ЪБЗПФПЧЛЙ (РТПДПМШОПЕ ДЧЙЦЕОЙЕ РПДБЮЙ), РЕТРЕОДЙЛХМСТОП ПУЙ ЧТБЭЕОЙС ЪБЗПФПЧЛЙ (РПРЕТЕЮОПЕ ДЧЙЦЕОЙЕ РПДБЮЙ), РПД ХЗМПН Л ПУЙ ЧТБЭЕОЙС ЪБЗПФПЧЛЙ (ОБЛМПООПЕ ДЧЙЦЕОЙЕ РПДБЮЙ).

рПД ФПЮЕОЙЕН РПОЙНБАФ ПВТБВПФЛХ ОБТХЦОЩИ РПЧЕТИОПУФЕК ЪБЗПФПЧПЛ. тБЪОПЧЙДОПУФЙ ФПЮЕОЙС УМЕДХАЭЙЕ:

- ТБУФБЮЙЧБОЙЕ — ПВТБВПФЛБ ЧОХФТЕООЙИ РПЧЕТИОПУФЕК;

- РПДТЕЪБОЙЕ — ПВТБВПФЛБ РМПУЛЙИ (ФПТГПЧЩИ) РПЧЕТИОПУФЕК;

- ТБЪТЕЪБОЙЕ — ТБЪДЕМЕОЙЕ ЪБЗПФПЧЛЙ ОБ ЮБУФЙ.

оБ ЧЕТФЙЛБМШОЩИ РПМХБЧФПНБФБИ, БЧФПНБФБИ Й ФПЛБТОП-ЛБТХУЕМШОЩИ УФБОЛБИ ЪБЗПФПЧЛЙ ЙНЕАФ ЧЕТФЙЛБМШОХА ПУШ ЧТБЭЕОЙС, ОБ ДТХЗЙИ ФЙРБИ ФПЛБТОЩИ УФБОЛПЧ — ЗПТЙЪПОФБМШОХА. оБ ФПЛБТОЩИ УФБОЛБИ ЧЩРПМОСАФ ЮЕТОПЧХА, РПМХЮЙУФПЧХА Й ЮЙУФПЧХА ПВТБВПФЛХ РПЧЕТИОПУФЕК ЪБЗПФПЧПЛ. рП ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПНХ ОБЪОБЮЕОЙА УФБОЛЙ ФПЛБТОПК ЗТХРРЩ ДЕМСФ ОБ ФПЛБТОП-ЧЙОФПТЕЪОЩЕ, ФПЛБТОП-ТЕЧПМШЧЕТОЩЕ, ЛБТХУЕМШОЩЕ, НОПЗПТЕЪГПЧЩЕ, ПДОП- Й НОПЗПЫРЙОДЕМШОЩЕ БЧФПНБФЩ Й ДТ. рП УРПУПВХ ХРТБЧМЕОЙС ТБЪМЙЮБАФ УФБОЛЙ У ТХЮОЩН ХРТБЧМЕОЙЕН, РПМХБЧФПНБФЩ Й БЧФПНБФЩ; У УЙУФЕНБНЙ ЮЙУМПЧПЗП РТПЗТБННОПЗП ХРТБЧМЕОЙС.

фПЛБТОП-ЧЙОФПТЕЪОЩЕ УФБОЛЙ (ТЙУХОПЛ 4.1, Б) РТЙНЕОСАФ ХУМПЧЙСИ ЕДЙОЙЮОПЗП РТПЙЪЧПДУФЧБ ДМС ПВТБВПФЛЙ ЪБЗПМПЧПЛ ОЕВПМШЫЙИ РБТФЙК. пВТБВПФЛБ УМПЦОЩИ ЪБЗПФПЧПЛ ФТЕВХЕФ РТЙНЕОЕОЙС ВПМШЫПЗП ЮЙУМБ ТЕЦХЭЕЗП ЙОУФТХНЕОФБ. дМС УПЛТБЭЕОЙС РПФЕТШ ЧТЕНЕОЙ ОБ УНЕОХ ЙОУФТХНЕОФБ ОЕПВИПДЙНП УРЕГЙБМШОПЕ ХУФТПКУФЧП. фБЛЙН ХУФТПКУФЧПН СЧМСЕФУС ТЕЧПМШЧЕТОБС ЗПМПЧЛБ (ТЕЧПМШЧЕТОЩК УХРРПТФ) ФПЛБТОП-ТЕЧПМШЧЕТОПЗП УФБОЛБ (ТЙУХОПЛ 4.1, В).

лТПНЕ ФПЗП, ОБ ТЕЧПМШЧЕТОЩИ УФБОЛБИ НПЦОП ЧЕУФЙ РБТБММЕМШОХА (ПДОПЧТЕНЕООХА) ПВТБВПФЛХ ОЕУЛПМШЛЙИ РПЧЕТИОПУФЕК ЪБЗПФПЧПЛ ТБЪОЩНЙ, ЙОУФТХНЕОФБНЙ.

фПЛБТОП-ЛБТХУЕМШОЩЕ УФБОЛЙ (ТЙУХОПЛ 4.1, Ч) РТЕДОБЪОБЮЕОЩ ДМС ПВТБВПФЛЙ ЛТХРОЩИ ФСЦЕМЩИ ЪБЗПФПЧПЛ. тБВПЮЙЕ ЛПМЕУБ ЧПДСОЩИ Й ЗБЪПЧЩИ ФХТВЙО, ЪХВЮБФЩИ ЛПМЕУ, НБИПЧЙЛПЧ Й Ф.Д.) пУПВЕООПУФША УФБОЛПЧ СЧМСЕФУС ОБМЙЮЙЕ ЛТХЗМПЗП ЗПТЙЪПОФБМШОПЗП УФПМБ-ЛБТХУЕМЙ У ЧЕТФЙЛБМШОПК ПУША ЧТБЭЕОЙС.

тЙУХОПЛ 4.1 — пВЭЙЕ ЧЙДЩ УФБОЛПЧ ФПЛБТОПК ЗТХРРЩ

нОПЗПТЕЪГПЧЩЕ ФПЛБТОЩЕ РПМХБЧФПНБФЩ (ТЙУХОПЛ 4.1,З) РТЕДОБЪОБЮЕОЩ ДМС ПВТБВПФЛЙ ОБТХЦОЩИ РПЧЕТИОПУФЕК ЪБЗПФПЧПЛ УФХРЕОЮБФЩИ ЧБМПЧ, ВМПЛПЧ ЪХВЮБФЩИ ЛПМЕУ, ЫРЙОДЕМЕК Й Ф. Д. оБ НОПЗПТЕЪГПЧПН РПМХБЧФПНБФЕ ПДОПЧТЕНЕООП ПВТБВБФЩЧБАФ ОЕУЛПМШЛП РПЧЕТИОПУФЕК ЪБЗПФПЧЛЙ.

оБ ПДОПЫРЙОДЕМШОЩИ ФПЛБТОП-ТЕЧПМШЧЕТОЩИ БЧФПНБФБИ ПВТБВБФЩЧБАФ ЪБЗПФПЧЛЙ ОЕВПМШЫЙИ ТБЪНЕТПЧ (ДЙБНЕФТПН 8-31 НН), ОП УМПЦОЩИ ЖПТН пОЙ ТБВПФБАФ РП ЪБНЛОХФПНХ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПНХ ГЙЛМХ РБТБММЕМШОПК ПВТБВПФЛЙ РПЧЕТИОПУФЕК.

нОПЗПЫРЙОДЕМШОЩЕ БЧФПНБФЩ РБТБММЕМШОПК ПВТБВПФЛЙ ЪБЗПФПЧПЛ ЙУРПМШЪХАФ Ч НБУУПЧПН РТПЙЪЧПДУФЧЕ. юЙУМП ПДОПЧТЕНЕООП ПВТБВБФЩЧБЕНЩИ ЪБЗПФПЧПЛ ТБЧОП ЮЙУМХ ЫРЙОДЕМЕК БЧФПНБФБ. йЪЗПФПЧМСАФУС ДЕФБМЙ ПДОПЗП ФЙРПТБЪНЕТБ, ЖПТНБ ДЕФБМЕК — УТЕДОЕК УМПЦОПУФЙ.

ч ОБУФПСЭЕЕ ЧТЕНС УФБОЛПУФТПЙФЕМШОБС РТПНЩЫМЕООПУФШ РТПЙЪЧПДЙФ ЫЙТПЛХА ЗБННХ ФПЛБТОЩИ уФБОЛПЧ, ПУОБЭБЕНЩИ УЙУФЕНБНЙ юрх.

4.2 тЕЦХЭЙК ЙОУФТХНЕОФ Й РТЙУРПУПВМЕОЙС ДМС ЪБЛТЕРМЕОЙС ЪБЗПФПЧПЛ

нОПЗППВТБЪЙЕ ЧЙДПЧ РПЧЕТИОПУФЕК ЪБЗПФПЧПЛ, ПВТБВБФЩЧБЕНЩИ ОБ УФБОЛБИ ФПЛБТОПК ЗТХРРЩ, РТЙЧЕМП Л УПЪДБОЙА ВПМШЫПЗП ЮЙУМБ ФЙРПЧ ФПЛБТОЩИ ТЕЪГПЧ. рП ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПНХ ОБЪОБЮЕОЙА ТБЪМЙЮБАФ ТЕЪГЩ:

- РТПИПДОЩЕ РТСНЩЕ Й ХРПТОЩЕ ДМС ПВФБЮЙЧБОЙС ОБТХЦОЩИ ГЙМЙОДТЙЮЕУЛЙИ Й ЛПОЙЮЕУЛЙИ РПЧЕТИОПУФЕК,

- ТБУФПЮОЩЕ РТПИПДОЩЕ Й ХРПТОЩЕ — ДМС ТБУФБЮЙЧБОЙС УЛЧПЪОЩИ Й ЗМХИЙИ ПФЧЕТУФЙК,

- ПФТЕЪОЩЕ — ДМС ПФТЕЪБОЙС ЪБЗПФПЧПЛ,

- ТЕЪШВПЧЩЕ — ДМС ОБТЕЪБОЙС ОБТХЦОЩИ Й ЧОХФТЕООЙИ ТЕЪШВ,

- ЖБУПООЩЕ — ДМС ПВФБЮЙЧБОЙС ЖБУПООЩИ РПЧЕТИОПУФЕК,

- РТПТЕЪОЩЕ — ДМС РТПФБЮЙЧБОЙС ЛПМШГЕЧЩИ ЛБОБЧПЛ,

- ЗБМФЕМШОЩЕ — ДМС ПВФБЮЙЧБОЙС РЕТЕИПДОЩИ РПЧЕТИОПУФЕК НЕЦДХ УФХРЕОСНЙ ЧБМПЧ РП ТБДЙХУХ,

- РПДТЕЪОЩЕ — ДМС ПВФБЮЙЧБОЙС РМПУЛЙИ ФПТГПЧЩИ РПЧЕТИОПУФЕК.

рП ИБТБЛФЕТХ ПВТБВПФЛЙ ТЕЪГЩ ДЕМСФ ОБ ЮЕТОПЧЩЕ, РПМХЮЙУФПЧЩЕ Й ЮЙУФПЧЩЕ, РП ОБРТБЧМЕОЙА ДЧЙЦЕОЙС РПДБЮЙ — ОБ РТБЧЩЕ Й МЕЧЩЕ. рП ЛПОУФТХЛГЙЙ ТЕЪГЩ ДЕМСФ ОБ ГЕМЩЕ, У РТЙЧБТЕООПК ЙМЙ РТЙРБСООПК РМБУФЙОПК ЙЪ ТЕЦХЭЕЗП НБФЕТЙБМБ, УП УНЕООЩНЙ РМБУФЙОБНЙ. ыЙТПЛП РТЙНЕОСАФ ТЕЪГЩ У НОПЗПЗТБООЩНЙ РПЧФПТОП ОЕ ЪБФБЮЙЧБЕНЩНЙ РМБУФЙОБНЙ.

уРПУПВЩ ХУФБОПЧЛЙ Й ЪБЛТЕРМЕОЙС ЪБЗПФПЧЛЙ, ПВТБВБФЩЧБЕНПК ОБ ФПЛБТОПН УФБОЛЕ, ЪБЧЙУСФ ПФ ФЙРБ УФБОЛБ, ЧЙДБ ПВТБВБФЩЧБЕНПК РПЧЕТИОПУФЙ, ИБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ ЪБЗПФПЧЛЙ (ПФОПЫЕОЙЕ ДМЙОЩ ЪБЗПФПЧЛЙ Л ДЙБНЕФТХ), ФПЮОПУФЙ ПВТБВПФЛЙ Й ДТХЗЙИ ЖБЛФПТПЧ.

оБ ФПЛБТОП-ЧЙОФПТЕЪОЩИ УФБОЛБИ ДМС ЪБЛТЕРМЕОЙС ЪБЗПФПЧПЛ ЫЙТПЛП ЙУРПМШЪХАФ ФТЕИЛХМБЮЛПЧЩЕ УБНПГЕОФТЙТХАЭЙЕУС РБФТПОЩ. ч БЧФПНБФЙЪЙТПЧБООЩИ УФБОЛБИ Й УФБОЛБИ У юрх ЙУРПМШЪХАФ РБФТПОЩ У НЕИБОЙЮЕУЛЙН, РОЕЧНБФЙЮЕУЛЙН, ЗЙДТБЧМЙЮЕУЛЙН Й ЬМЕЛФТЙЮЕУЛЙН РТЙЧПДБНЙ ЛХМБЮЛПЧ. ч ГЕОФТПЧЩИ УФБОЛБИ У юрх РТЙ l/d= 4 . . 10 ЪБЗПФПЧЛХ ХУФБОБЧМЙЧБАФ ОБ ГЕОФТБИ, Б ДМС РЕТЕДБЮЙ ОБ ОЕЕ ЛТХФСЭЕЗП НПНЕОФБ ПФ ЫРЙОДЕМС УФБОЛБ РТЙНЕОСАФ ТБЪМЙЮОЩЕ РПЧПДЛПЧЩЕ ХУФТПКУФЧБ Й РТЙУРПУПВМЕОЙС дМС ХУФБОПЧЛЙ ЪБЗПФПЧЛЙ Ч ГЕОФТБИ ЕЕ ОЕПВИПДЙНП ЪБГЕОФТЙТПЧБФШ, Ф. Е. УДЕМБФШ ГЕОФТПЧЩЕ ПФЧЕТУФЙС У ФПТГПЧ ЧБМБ. гЕОФТПЧЩЕ ПФЧЕТУФЙС ДЕМБАФ УРЕГЙБМШОЩНЙ ГЕОФТПЧПЮОЩНЙ УЧЕТМБНЙ. гЕОФТЩ НПЦОП ТБЪДЕМЙФШ ОБ ХРПТОЩЕ (ТЙУХОПЛ 4.2, В), УТЕЪБООЩЕ (ТЙУХОПЛ 4.2, Ч), ЫБТЙЛПЧЩЕ, (ТЙУХОПЛ 4.2, З), ПВТБФОЩЕ (ТЙУХОПЛ 4.2, Д) Й ЧТБЭБАЭЙЕУС (ТЙУХОПЛ 4.2, Е). хРПТОЩЕ ГЕОФТЩ ДЕМБАФ У ФЧЕТДПУРМБЧОЩНЙ ОБЛПОЕЮОЙЛБНЙ, ЮФП РПЧЩЫБЕФ ЙИ ДПМЗПЧЕЮОПУФШ. уТЕЪБООЩЕ ГЕОФТЩ РТЙНЕОСАФ РТЙ РПДТЕЪБОЙЙ ФПТГПЧ ЪБЗПФПЧЛЙ, ЛПЗДБ РПДТЕЪОПК ТЕЪЕГ ДПМЦЕО ДПКФЙ РПЮФЙ ДП ПУЙ ЧТБЭЕОЙС ЪБЗПФПЧЛЙ. ыБТЙЛПЧЩЕ ГЕОФТЩ ЙУРПМШЪХАФ РТЙ ПВФБЮЙЧБОЙЙ ЛПОЙЮЕУЛЙИ РПЧЕТИОПУФЕК ЪБЗПФПЧЛЙ, ПВТБФОЩЕ ГЕОФТЩ — РТЙ ПВТБВПФЛЕ ЪБЗПФПЧПЛ ОЕВПМШЫЙИ ДЙБНЕФТПЧ. чТБЭБАЭЙЕУС ГЕОФТЩ РТЙНЕОСАФ РТЙ ТЕЪБОЙЙ У ВПМШЫЙНЙ УЕЮЕОЙСНЙ УТЕЪБЕНПЗП УМПС НЕФБММБ, ЛПЗДБ ЧПЪОЙЛБАФ ВПМШЫЙЕ УПУФБЧМСАЭЙЕ УЙМЩ ТЕЪБОЙС, ЙМЙ РТЙ ПВТБВПФЛЕ ОБ ВПМШЫЙИ УЛПТПУФСИ ТЕЪБОЙС.

дМС ХУФБОПЧЛЙ ЪБЗПФПЧПЛ ЧФХМПЛ, ЛПМЕГ Й УФБЛБОПЧ ЫЙТПЛП РТЙНЕОСАФ УМЕДХАЭЙЕ ПРТБЧЛЙ: ЛПОЙЮЕУЛЙЕ (ТЙУХОПЛ 4.2,Ц), ОБ ЛПФПТЩИ ЪБЗПФПЧЛБ ХДЕТЦЙЧБЕФУС ОБ ПРТБЧЛЕ УЙМПК ФТЕОЙС ОБ УПРТСЦЕООЩИ РПЧЕТИОПУФСИ, ГБОЗПЧЩЕ (ТЙУХОПЛ 4.2,Ъ) У ТБЪЦЙНОЩНЙ ХРТХЗЙНЙ ЬМЕНЕОФБНЙ — ГБОЗБНЙ; ХРТХЗЙЕ У ЗЙДТПРМБУФНБУУПК, ЗПЖТЙТПЧБООЩНЙ ЧФХМЛБНЙ (ТЙУХОПЛ 4.2, Й), ФБТЕМШЮБФЩНЙ РТХЦЙОБНЙ Й Ф. Д. рПЧПДЛПЧЩЕ ХУФТПКУФЧБ РТЕДОБЪОБЮЕОЩ ДМС УЧСЪЙ ЪБЗПФПЧЛЙ ЙМЙ ПРТБЧЛЙ, ХУФБОПЧМЕООПК Ч ГЕОФТБИ, УП ЫРЙОДЕМЕН ФПЛБТОПЗП УФБОЛБ. лТПНЕ РПЧПДЛПЧЩИ ХУФТПКУФЧ, РЕТЕДБАЭЙИ ЛТХФСЭЙК НПНЕОФ ПФ ЫРЙОДЕМС Л ЪБЗПФПЧЛЕ, РТЙНЕОСАФ ФБЛЦЕ РПЧПДЛПЧП-ГЕОФТЙТХАЭЙЕ ХУФТПКУФЧБ.

тЙУХОПЛ 4.2 — рТЙУРПУПВМЕОЙС ДМС ЪБЛТЕРМЕОЙС ЪБЗПФПЧПЛ ОБ ФПЛБТОЩИ УФБОЛБИ

л РЕТЧПК ЗТХРРЕ ПФОПУСФУС ИБНХФЙЛЙ, ГЕОФТЩ-РПЧПДЛЙ, УЛПВЩ, РПЧПДЛПЧЩЕ РМБОЫБКВЩ, РПЧПДЛПЧЩЕ УБНПЪБЦЙНОЩЕ РБФТПОЩ. лП ЧФПТПК — УРЕГЙБМШОЩЕ ТЕЖМЕОЩЕ ГЕОФТЩ Й УБНПЪБЦЙНОЩЕ ГЕОФТЙТХАЭЙЕ РПЧПДЛПЧЩЕ РМБОЫБКВЩ. дМС ХУФБОПЧЛЙ ТЕЪГПЧ ОБ ФПЛБТОЩИ УФБОЛБИ У юрх У ТЕЧПМШЧЕТОЩНЙ ЗПМПЧЛБНЙ ЙУРПМШЪХАФ УРЕГЙБМШОЩЕ УНЕООЩЕ ЧЪБЙНПЪБНЕОСЕНЩЕ ЙОУФТХНЕОФБМШОЩЕ ВМПЛЙ. йОУФТХНЕОФБМШОЩЕ ВМПЛЙ ОБМБЦЙЧБАФ ОБ ТБЪНЕТЩ ПВТБВБФЩЧБЕНЩИ РПЧЕТИОПУФЕК ЪБЗПФПЧПЛ ЧОЕ УФБОЛБ ОБ УРЕГЙБМШОЩИ РТЙВПТБИ.

ьФП ЪОБЮЙФЕМШОП УОЙЦБЕФ РТПУФПЙ УФБОЛПЧ У юрх, РПЧЩЫБЕФ РТПЙЪЧПДЙФЕМШОПУФШ Й ФПЮОПУФШ ПВТБВПФЛЙ ВМБЗПДБТС ВЩУФТПК ХУФБОПЧЛЕ ОБ УФБОЛБИ ФПЮОП ОБМБЦЕООЩИ ЙОУФТХНЕОФБМШОЩИ ВМПЛПЧ. фПЛБТОЩЕ УФБОЛЙ ОЕЛПФПТЩИ НПДЕМЕК ЙНЕАФ ЙОУФТХНЕОФБМШОЩЕ НБЗБЪЙОЩ, Ч ЛПФПТЩИ ТБУРПМПЦЕО ЧЕУШ ЙОУФТХНЕОФ, ОЕПВИПДЙНЩК ДМС ПВТБВПФЛЙ ЪБЗПФПЧЛЙ. ч ФБЛЙИ УМХЮБСИ УФБОПЛ УОБВЦБЕФУС УРЕГЙБМШОЩН БЧФППРЕТБФПТПН, ПУХЭЕУФЧМСАЭЙН УНЕОХ ЙОУФТХНЕОФБ Ч ТЕЪГЕДЕТЦБФЕМЕ УФБОЛБ. бЧФППРЕТБФПТ ТБВПФБЕФ РП ГЙЛМХ Ч УППФЧЕФУФЧЙЙ У ЪБДБООПК РТПЗТБННПК: ЙЪЧМЕЮЕОЙЕ ЙОУФТХНЕОФБ ЙЪ ТЕЪГЕДЕТЦБФЕМС, ХУФБОПЧЛБ ЙОУФТХНЕОФБ Ч ЗОЕЪДП НБЗБЪЙОБ, РПЧПТПФ НБЗБЪЙОБ, ЙЪЧМЕЮЕОЙЕ ПЮЕТЕДОПЗП ЙОУФТХНЕОФБ ЙЪ НБЗБЪЙОБ, ХУФБОПЧЛБ ЙОУФТХНЕОФБ Ч ТЕЪГЕ-ДЕТЦБФЕМЕ.

уЯЕН УП УФБОЛБ ДЕФБМЕК Й ХУФБОПЧЛБ ОБ УФБОЛЕ ЪБЗПФПЧПЛ ПУХЭЕУФЧМСАФУС ТПВПФПН. ъБЗПФПЧЛЙ Й ДЕФБМЙ УЛМБДЙТХАФУС ОБ ФБЛФПЧПН УФПМЕ, РТЕДУФБЧМСАЭЕН УПВПК ЪБНЛОХФЩК ЫБЗПЧЩК ЛПОЧЕКЕТ. тПВПФ ЪБВЙТБЕФ УП УФПМБ ЪБЗПФПЧЛЙ ДМС ЙИ ХУФБОПЧЛЙ ОБ УФБОЛЕ, Б ЗПФПЧЩЕ ДЕФБМЙ, УОСФЩЕ УП УФБОЛБ, ХУФБОБЧМЙЧБЕФ ОБ ФБЛФПЧПН УФПМЕ.

4.3 пВТБВПФЛБ ЪБЗПФПЧПЛ ОБ ФПЛБТОЩИ УФБОЛБИ

оБТХЦОЩЕ ГЙМЙОДТЙЮЕУЛЙЕ РПЧЕТИОПУФЙ ПВФБЮЙЧБАФ РТСНЩНЙ (ТЙУХОПЛ 4.3, 6) ЙМЙ ХРПТОЩНЙ РТПИПДОЩНЙ ТЕЪГБНЙ. ъБЗПФПЧЛЙ ЗМБДЛЙИ ЧБМПЧ ПВФБЮЙЧБАФ, ХУФБОБЧМЙЧБС ЙИ Ч ГЕОФТБИ. оБТХЦОЩЕ (ТЙУХОПЛ 4.3, Ч) Й ЧОХФТЕООЙЕ ТЕЪШВЩ ОБТЕЪБАФ ТЕЪШВПЧЩНЙ ТЕЪГБНЙ, ЖПТНБ ТЕЦХЭЙИ ЛТПНПЛ ЛПФПТЩИ ПРТЕДЕМСЕФ РТПЖЙМШ ОБТЕЪБЕНЩИ ТЕЪШВ. фПЮЕОЙЕ ДМЙООЩИ РПМПЗЙИ ЛПОХУПЧ (2Б = 8 . 10њ) РТПЙЪЧПДСФ УНЕЭБС Ч РПРЕТЕЮОПН ОБРТБЧМЕОЙЙ ЛПТРХУ ЪБДОЕК ВБВЛЙ ПФОПУЙФЕМШОП ЕЕ ПУОПЧБОЙС (ТЙУХОПЛ 4.3,З) ЙМЙ ЙУРПМШЪХС УРЕГЙБМШОПЕ РТЙУРПУПВМЕОЙЕ — ЛПОХУОХА МЙОЕКЛХ. рТЙ ПВТБВПФЛЕ ЛПОЙЮЕУЛЙИ РПЧЕТИОПУФЕК ОБ УФБОЛБИ У юрх РТПДПМШОПЕ Й РПРЕТЕЮОПЕ ДЧЙЦЕОЙС, РПДБЮЙ УХННЙТХАФУС БЧФПНБФЙЮЕУЛЙ. уЛЧПЪОЩЕ ПФЧЕТУФЙС ОБ ФПЛБТОП-ЧЙОФПТЕЪОЩИ УФБОЛБИ ТБУФБЮЙЧБАФ РТПИПДОЩНЙ ТБУФПЮОЩНЙ ТЕЪГБНЙ (ТЙУХОПЛ 4.3,Д), ЗМХИЙЕ -ХРПТОЩНЙ (ТЙУХОПЛ 4.3, Е). у РПРЕТЕЮОЩН ДЧЙЦЕОЙЕН РПДБЮЙ ОБ ФПЛБТОП-ЧЙОФПТЕЪОЩИ УФБОЛБИ ПВФБЮЙЧБАФ ЛПМШГЕЧЩЕ ЛБОБЧЛЙ (ТЙУХОПЛ 4.3, Ъ) РТПТЕЪОЩНЙ ТЕЪГБНЙ, ЖБУПООЩЕ РПЧЕТИОПУФЙ (ТЙУХОПЛ 4.ъ, Й) ЖБУПООЩНЙ УФЕТЦОЕЧЩНЙ ТЕЪГБНЙ, ЛПТПФЛЙЕ ЛПОЙЮЕУЛЙЕ РПЧЕТИОПУФЙ — ЖБУЛЙ (ТЙУХОПЛ 4.ъ, Л) — ЫЙТПЛЙНЙ ТЕЪГБНЙ, Х ЛПФПТЩИ ЗМБЧОЩК ХЗПМ Ч РМБОЕ ТБЧЕО РПМПЧЙОЕ ХЗМБ РТЙ ЧЕТЫЙОЕ ЛПОЙЮЕУЛПК РПЧЕТИОПУФЙ. пФТЕЪБОЙЕ ДЕФБМЕК ПФ ЪБЗПФПЧЛЙ (ТЙУХОПЛ 4.3, М) ЧЩРПМОСАФ ПФТЕЪОЩНЙ ТЕЪГБНЙ У ОБЛМПООПК ТЕЦХЭЕК ЛТПНЛПК, ЮФП ПВЕУРЕЮЙЧБЕФ РПМХЮЕОЙЕ ФПТГБ Х ЗПФПЧПК ДЕФБМЙ ВЕЪ ПУФБФПЮОПЗП ЪБХУЕОГБ рПДТЕЪБОЙЕ ФПТГПЧ (ТЙУХОПЛ 4.3,О) ЧЩРПМОСАФ УРЕГЙБМШОЩНЙ РПДТЕЪОЩНЙ ТЕЪГБНЙ. оБ ФПЛБТОП-ЧЙОФПТЕЪОЩИ УФБОЛБИ ПВТБВПФЛХ ПФЧЕТУФЙК ЧЩРПМОСАФ УЧЕТМБНЙ (ТЙУХОПЛ 4.3, Н), ЪЕОЛЕТБНЙ Й ТБЪЧЕТФЛБНЙ. ч ЬФПН УМХЮБЕ ПВТБВПФЛХ ЧЕДХФ У РТПДПМШОЩН ДЧЙЦЕОЙЕН РПДБЮЙ ТЕЦХЭЕЗП ЙОУФТХНЕОФБ. пВФБЮЙЧБОЙЕ ОБТХЦОЩИ Й ТБУФБЮЙЧБОЙЕ ЧОХФТЕООЙИ ЛПОЙЮЕУЛЙИ РПЧЕТИОПУФЕК УТЕДОЕК ДМЙОЩ (ТЙУХОПЛ 4.3,Ц,П) У МАВЩН ХЗМПН ЛПОХУБ РТЙ ЧЕТЫЙОЕ ОБ ФПЛБТОП-ЧЙОФПТЕЪОЩИ УФБОЛБИ РТПЙЪЧПДСФ У ОБЛМПООЩН ДЧЙЦЕОЙЕН РПДБЮЙ ТЕЪГПЧ, РТЙ РПЧПТПФЕ ЧЕТИОЕЗП УХРРПТФБ.

тЙУХОПЛ 4.3 — уИЕНБ ПВТБВПФЛЙ ЪБЗПФПЧПЛ ОБ ФПЛБТОП-ЧЙОФПТЕЪОПН УФБОЛЕ

Источник