- Типы яйцеклеток способы дробления

- Стадии развития эмбрионов

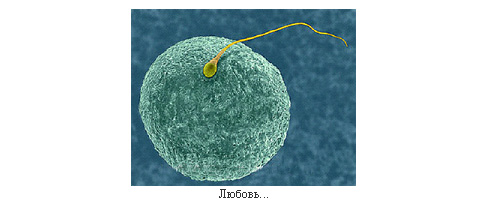

- Оплодотворенная яйцеклетка называется зиготой — это одноклеточный эмбрион, содержащий уже двойной набор хромосом, то есть от отцовского и материнского организма.

- ФОТО БУДУЩИХ ЭМБРИОНОВ

- Начало

- ДРОБЛЕ́НИЕ

- Лекция № 16. Онтогенез многоклеточных животных, размножающихся половым способом

- Cперматогенез

- Строение сперматозоида

- Овогенез

- Строение яйцеклеток

- Оплодотворение

- Эмбриональный период

- Эмбриональная индукция

- Постэмбриональный период развития

- Партеногенез

Типы яйцеклеток способы дробления

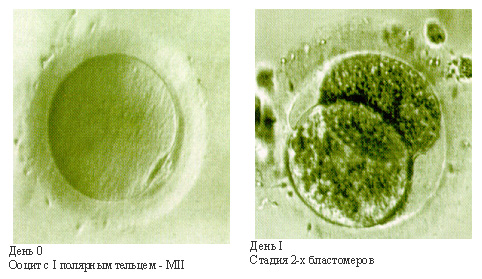

Дробление представляет собой серию митотических делений зиготы с образованием многих дочерних клеток (бластомеров) меньшего размера. Митотические деления зиготы, а в последующем — бластомеров происходят с увеличением числа клеток, но без увеличения их массы, поэтому именуются дроблением.

У человека дробление не имеет принципиальных отличий от такового у других представителей позвоночных, однако протекает гораздо медленнее. Дробление полное, или голобла-стическое (борозды дробления проходят через весь зародыш), неравномерное (в результате дробления образуются дочерние клетки — бластомеры неравной величины) и асинхронное (разные бластомеры дробятся с различной скоростью, поэтому зародыш на отдельных стадиях дробления содержит нечетное число клеток).

Первое деление дробления продолжается в среднем около 30 часов, последующие — более кратковременны (около 20-24 часов). В процессе дробления зародыш перемещается по маточной трубе и на 6-е сутки развития попадает в полость матки.

Бластомеры первой генерации у человека, как и зигота, тотипотентны (каждый бластомер способен развиться в полноценный организм). До стадии 8 бластомеров клетки зародыша формируют рыхлую неоформленную группу, и только после третьего деления устанавливают между собой плотные контакты, образуя компактный клеточный шар из 16 бластомеров, именуемый морулой. Компактизация создает условия для развития наружной клеточной массы и внутренней клеточной массы.

Последняя — это материал будущего тела зародыша (эмбриобласта) и внезародышевых органов. Бластомеры наружной клеточной массы — мелкие и многочисленные (их примерно в 10 раз больше, чем клеток внутренней клеточной массы), являются источником развития трофобласта.

Когда морула попадает в проксимальный отдел маточной трубы и далее — в полость матки, через ее прозрачную зону начинает проникать содержащаяся в маточной трубе и матке жидкость. Происходит кавитация морулы. Сначала жидкость накапливается между клетками и образует небольшие промежутки, которые затем сливаются в единую полость внутри морулы (бластоцель). В образовании жидкости и кавитации участвуют также клетки трофобласта, секретирующие жидкость.

С момента появления полости зародыш именуется бластоцистой. Клетки внутренней клеточной массы бластоцисты локализованы на одном из полюсов и обращены в полость. Клетки наружной клеточной массы уплощаются и, ограничивая полость, формируют оболочку бластоцисты — трофобласт. В период перемещения дробящегося зародыша по маточной трубе большое значение имеет тот факт, что сохраняющаяся прозрачная зона предотвращает прилипание бластоцисты к стенкам трубы и зародыш попадает в полость матки. Здесь он освобождается от прозрачной зоны и начинает имплантироваться (погружаться) в слизистую оболочку матки. Имплантация зародыша протекает параллельно с гаструляцией.

Источник

Стадии развития эмбрионов

Оплодотворенная яйцеклетка называется зиготой — это одноклеточный эмбрион, содержащий уже двойной набор хромосом, то есть от отцовского и материнского организма.

Однако наличие зигот еще недостаточно для решения вопроса о возможности переноса эмбрионов в полость матки. Сначала необходимо удостовериться в нормальном дроблении и развитии эмбрионов.

Об этом можно судить только исходя из количества и качества делящихся клеток эмбриона и не ранее, чем через сутки после оплодотворения, когда появляются первые признаки дробления.

Наиболее четко они проявляются только на второй день культивирования.

Каждый день эмбриологом проводится оценка эмбрионов с фиксацией всех параметров: количество и качество клеток эмбриона (бластомеров), скорость дробления, наличие отклонений и т.д.

Переносу подлежат только эмбрионы хорошего качества.

Перенос эмбрионов проводится на 2-й — 5-й день культивирования — в зависимости от темпов их развития и качества эмбрионов.

До недавнего времени эмбрионы культивировались в течение трех дней и затем переносились в матку и/или замораживались.

В настоящее время широко распространено так называемое продленное культивирование эмбрионов в течение пяти или шести дней, пока они не достигают стадии бластоцисты.

Бластоцисты имеют большую частоту успешной имплантации, позволяя нам переносить меньшее количество эмбрионов и снижать риск многоплодной беременности при увеличении частоты наступления беременности.

Вы можете получить ответ на все возникшие вопросы, воспользовавшись формой обратной связи или лично на консультации у врача репродуктолога.

ФОТО БУДУЩИХ ЭМБРИОНОВ

Начало

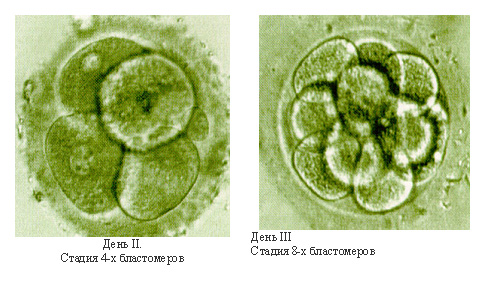

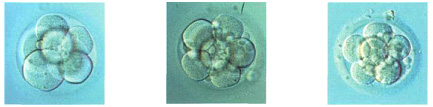

На рисунке слева: Комплекс ооцит-корона-кумулюс через час после получения. Зрелый ооцит. Клетки короны и кумулюса хорошо диспергированы и позволяют видеть круглый ооцит, завершивший первое мейотическое деление — первое полярное тельце на 11 часах

На рисунке справа: Комплекс ооцит-корона-кумулюс через 1 час после получения. Ооцит кажется нормальным. Клетки кумулюса диспергированы, однако клетки короны остаются плотными и полярное тельце не визуализируется, поэтому только удаление короны позволит точно определить степень зрелости ооцита.

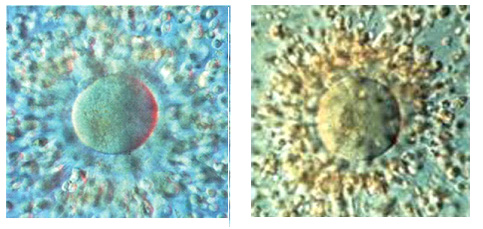

На рисунке слева: Комплекс ооцит-корона-кумулюс через час после получения. Нормальный ооцит хорошей формы. Клетки кумулюса хорошо диспергированы. Полярное тельце на 11 часах.

На рисунке справа: Комплекс ооцит-корона-кумулюс через час после получения. Незрелая — клетки короны компактно расположены вокруг ооцита неправильной формы. Дозревание in vitro возможно, однако частота фертилизации и жизнеспособность эмбрионов снижены.

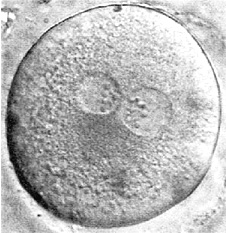

День I (16-20 часов после инсеминации или ИКСИ).

Пронуклеусы — признак состоявшегося оплодотворения

На рисунке слева: Аномальная фертилизация. Через 18 часов после ИКСИ ооцит правильной формы с единственным пронуклеусом и тремя нуклеолями. Перивителлиновое пространство слегка расширено, содержит множество маленьких гранул. 5-6 цитоплазматических фрагментов, включая полярные тельца, видны на 11-12 часах

На рисунке справа: Аномальная фертилизация. Через 18 часов после ИКСИ презигота меньше обычной. Цитоплазма гомогенная, содержит несколько включений. Триплоид — два пронуклеуса одинаковой формы и величины и один — меньше. Заметно разное число нуклеолей в пронуклеусах. В расширенном перивителлиновом пространстве на 12 часах два полярных тельца одинаковой величины.Зона пеллюцида интактна, неравномерной толщины с явной деформацией по левой стороне.

На рисунке слева: Аномальная фертилизация через 18 часов после инсеминации. Четыре одинаковых пронуклеуса — тетраплоид с различным числом нуклеолей. Перивителлиновое пространство почти отсутствует. Одно фрагментированное полярное тельце на 12 часах.

На рисунке справа: Триплоид

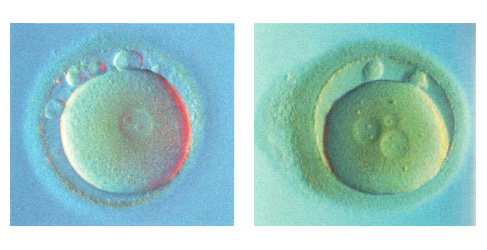

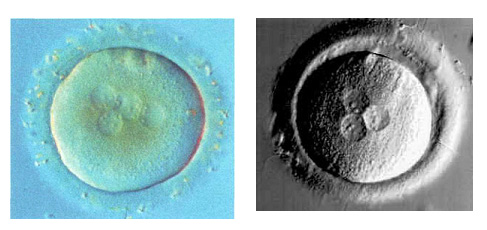

День 2: несостоявшееся первое деление. Единственный бластомер содержит пять маленьках ядер, множественная цитоплазматическая фрагментация. Дальнейшее развитие крайне мало вероятно.

День 2: асимметричное незавершенное первое деление. Дальнейшее развитие крайне мало вероятно.

Двухклеточный эмбрион, с легкой асимметрией и фрагментацией.

3-клеточный эмбрион с асинхронным делением, и легкой фрагментацией на 5 часах. Три ядра в большом бластомере и ни одного в остальных.

Морфологически ненормальный 4-клеточный эмбрион с выраженной фрагментацией, занимающей около половины объема эмбриона. Жизнеспособность таких эмбрионов резко снижена. Развитие обычно останавливается.

Морфологически нормальный 4-клеточный эмбрион. Все бластомеры одинаковой величины, с ядром и полярным тельцем на 8 часах.

Медленный 5 клеточный эмбрион: 4 одинаковых и один меньший бластомер Такие эмбрионы часто останавливаются в развитии.

Компактизация 4-клеточного эмбриона на день 3. Нередко наблюдается в среде G1.1. Биопсия эмбриона затруднена. Чтобы провести биопсию прибегают к декомпактизации, применяя среды без кальция и магния.

8-клеточный эмбрион неправильной вытянутой формы. Развитие таких эмбрионов сомнительно. Биопсия также затруднена.

День 3. 8-клеточные эмбрионы с несколькими цитоплазматическими фрагментами, которые не нарушают развитие и компактизацию эмбрионов

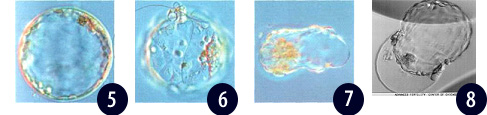

Рисунок 1. День 5. Ранняя бластоциста, 120 часов после инсеминации. Бластоцеле сформировано большими овальными клетками развивающегося трофобласта. Круглые клетки, сконцентри-рованные в нижнем полюсе, образуют внутреннюю клеточную массу.

Рисунок 2. День 5. Ранняя бластоциста, 120 часов после инсеминации. Бластоцеле занимает около половины зародыша. Клетки трофоэктодермы уплощены и растянуты, что аккомодирует экспансию. Клетки внутренней массы различимы внутри полости бластоцисты.

Рисунок 3. День 5, ранняя бластоциста через 120 часов после инсеминации. Клетки полигональны и тесно соединены. Ядра видны в большинстве клеток.

Рисунок 4. День 5, аномальная ранняя бластоциста через 120 часов после инсеминации состоит из небольшого бластоцеле, сформированного меньшим количеством больших плоских клеток. Все еще заметно первителлиновое пространство. Нормальное развитие такой бластоцисты мало вероятно.

Рисунок 5. День 6, аномальное развитие эмбриона.144 часа после инсеминации трофобласт состоит из большой полости, сформированной монослоем клеток трофоэктодермы. Клетки внутренней массы не идентифицируются Зона пеллюцида очень тонкая.

Рисунок 6. День 6, бластоциста в самом начале процесса хетчинга. Несколько клеток трофоэктодермы видны на 12 часах за пределами зоны пеллюцида, также как внутренняя клеточная масса.

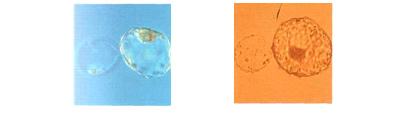

Рисунок 7 и 8. Хэтчинг бластоцисты через 130 часов после инсеминации через V-образное отверстие, сделанное ранее в зоне пеллюцида для биопсии бластомера. Хетчинг эмбрионов при наличии отверстий происходит раньше, чем в интактных эмбрионах.

Полностью вылупившаяся морфологически нормальная бластоциста 130-l40 часов после инсеминации (a) и (b). V-образное отверстие было сделано ранее в зоне пеллюцида для биопсии бластомера. Внутренняя клеточная масса ясно видна в каждой бластоцисте.

Источник

ДРОБЛЕ́НИЕ

В книжной версии

Том 9. Москва, 2007, стр. 358-359

Скопировать библиографическую ссылку:

ДРОБЛЕ́НИЕ в биологии, процесс последовательных митотических делений оплодотворённой яйцеклетки (зиготы) на дочерние клетки (бластомеры), каждая из которых после деления сохраняет свой первоначальный объём; первый этап развития всех многоклеточных животных и человека. Cуммарный объём цитоплазмы бластомеров, образованных в процессе Д., не превышает общего объёма цитоплазмы зиготы. Вместе с тем количество ядерного вещества (ДНК) в бластомерах перед каждым последующим делением Д. удваивается. Поэтому отношение количества ДНК к количеству цитоплазмы в яйцеклетке (т. н. ядерно-цитоплазматич. отношение) возрастает вдвое после каждого деления в ходе Д.; без этого невозможны последующие процессы развития ( морфогенез и дифференцировка ), и именно в этом состоит биологич. смысл дробления. Д. продолжается до тех пор, пока ядерно-цитоплазматич. отношение не вернётся к значениям, имевшим место до периода роста ооцита (см. Оогенез ). Различают последовательные периоды синхронного (число бластомеров равно 2 n , где n – число делений) и асинхронного (число бластомеров не равно 2 n ) дробления. Продолжительность каждого периода Д. различна у разных видов животных. Так, у млекопитающих (включая человека) период синхронного Д. вообще отсутствует, а у земноводных число синхронных делений Д. достигает 10. По окончании Д. образуется многоклеточный зародыш – бластула , структура которой зависит от типа дробления.

Источник

Лекция № 16. Онтогенез многоклеточных животных, размножающихся половым способом

Онтогенез — индивидуальное развитие особи, совокупность ее взаимосвязанных преобразований, закономерно совершающихся в процессе осуществления жизненного цикла от момента образования зиготы до смерти.

У многоклеточных животных, размножающихся половым способом, онтогенез подразделяется на эмбриональный (от образования зиготы до рождения или выхода из яйцевых оболочек) и постэмбриональный (от выхода из яйцевых оболочек или рождения до смерти организма) периоды. Зигота образуется в результате слияния мужской и женской половых клеток — гамет. Гаметы формируются в половых железах в зависимости от организма, мужского или женского. Процесс развития гамет называется гаметогенезом. Процесс образования сперматозоидов называется сперматогенезом, а образование яйцеклеток — овогенезом.

Cперматогенез

Фазы сперматогенеза:

1 — фаза размножения; 2 — фаза роста; 3 — фаза созревания; 4 — фаза формирования.

Сперматогенез осуществляется в семенниках и подразделяется на четыре фазы: 1) размножения, 2) роста, 3) созревания, 4) формирования. Во время фазы размножения диплоидные сперматогонии многократно делятся митозом. Часть образовавшихся сперматогониев может подвергаться повторным митотическим делениям, в результате чего образуются такие же клетки сперматогонии. Другая часть прекращает делиться и увеличивается в размерах, вступая в следующую фазу сперматогенеза — фазу роста.

Фаза роста соответствует интерфазе 1 мейоза, т.е. во время нее происходит подготовка клеток к мейозу. Главным событием фазы роста является репликация ДНК. Во время фазы созревания клетки делятся мейозом; во время первого деления мейоза они называются сперматоцитами 1-го порядка, во время второго — сперматоцитами 2-го порядка. Из одного сперматоцита 1-го порядка возникают четыре гаплоидные сперматиды. Фаза формирования характеризуется тем, что первично шаровидные сперматиды подвергаются ряду сложных преобразований, в результате которых образуются сперматозоиды. В нем участвуют все элементы ядра и цитоплазмы.

У человека сперматогенез начинается в период полового созревания; срок формирования сперматозоида — три месяца, т.е. каждые три месяца сперматозоиды обновляются. Сперматогенез происходит непрерывно и синхронно в миллионах клеток.

Строение сперматозоида

Строение сперматозоида: 1 — «головка»; 2 — «шейка»; 3 — средняя часть; 4 — жгутик; 5 — акросома; 6 — ядро; 7 — центриоли; 8 — митохондрии.

Сперматозоид млекопитающих имеет форму длинной нити. Длина сперматозоида человека 50–60 мкм. В строении сперматозоида можно выделить «головку», «шейку», промежуточный отдел и хвостик. В головке находится ядро и акросома. Ядро содержит гаплоидный набор хромосом. Акросома — мембранный органоид, содержащий ферменты, используемые для растворения оболочек яйцеклетки. В шейке расположены две центриоли, в промежуточном отделе — митохондрии. Хвостик представлен одним, у некоторых видов — двумя и более жгутиками. Жгутик является органоидом движения и сходен по строению со жгутиками и ресничками простейших. Для движения жгутиков используется энергия макроэргических связей АТФ, синтез АТФ происходит в митохондриях.

Сперматозоид открыт в 1677 году А. Левенгуком.

Овогенез

Осуществляется в яичниках, подразделяется на три фазы: 1) размножения, 2) роста, 3) созревания.

Во время фазы размножения диплоидные овогонии многократно делятся митозом. Фаза роста соответствует интерфазе 1 мейоза, т.е. во время нее происходит подготовка клеток к мейозу: клетки значительно увеличиваются в размерах вследствие накопления питательных веществ. Главным событием фазы роста является репликация ДНК. Во время фазы созревания клетки делятся мейозом. Во время первого деления мейоза они называются овоцитами 1-го порядка. В результате первого мейотического деления возникают две дочерние клетки: мелкая, называемая первым полярным тельцем, и более крупная — овоцит 2-го порядка. Во время второго мейотического деления овоцит 2-го порядка делится с образованием яйцеклетки и второго полярного тельца, а первое полярное тельце — с образованием третьего и четвертого полярных телец. Таким образом, в результате мейоза из одного овоцита 1-го порядка образуются одна яйцеклетка и три полярных тельца.

Фазы овогенеза:

1 — фаза размножения; 2 — фаза роста; 3 — фаза созревания.

В отличие от образования сперматозоидов, которое происходит только после достижения половой зрелости, процесс образования яйцеклеток у человека начинается еще в эмбриональном периоде и течет прерывисто. У зародыша полностью осуществляются фазы размножения и роста и начинается фаза созревания. К моменту рождения девочки в ее яичниках находятся сотни тысяч овоцитов 1-го порядка, остановившихся, «застывших» на стадии диплотены профазы 1 мейоза — первый блок овогенеза.

В период полового созревания мейоз возобновится: примерно каждый месяц под действием половых гормонов один из овоцитов (редко два) будет доходить до метафазы 2 мейоза — второй блок овогенеза. Мейоз может пройти до конца только при условии оплодотворения; если оплодотворение не происходит, овоцит 2-го порядка погибает и выводится из организма.

Строение яйцеклеток

Форма яйцеклеток обычно округлая. Размеры яйцеклеток колеблются в широких пределах — от нескольких десятков микрометров до нескольких сантиметров (яйцеклетка человека — около 120 мкм). К особенностям строения яйцеклеток относятся: наличие оболочек, располагающихся поверх плазматической мембраны и наличие в цитоплазме более или менее большого количества запасных питательных веществ.

Яйцеклетка млекопитающих:

1 — пронуклеус на стадии метафазы 2; 2 — блестящая оболочка; 3 — лучистая оболочка; 4 — первое полярное тельце.

У большинства животных яйцеклетки имеют дополнительные оболочки, располагающиеся поверх цитоплазматической мембраны. В зависимости от происхождения различают: первичные, вторичные и третичные оболочки. Первичные оболочки формируются из веществ, выделяемых овоцитом. Образуется слой, контактирующий с цитоплазматической мембраной яйцеклетки. Он выполняет защитную функцию, обеспечивает видовую специфичность проникновения сперматозоида, т.е. не позволяет сперматозоидам других видов проникать в яйцеклетку. У млекопитающих эта оболочка называется блестящей. Вторичные оболочки образуются выделениями фолликулярных клеток яичника, имеются далеко не у всех яйцеклеток. Вторичная оболочка яиц насекомых содержит канал — микропиле, через который сперматозоид проникает в яйцеклетку. Третичные оболочки образуются за счет деятельности специальных желез яйцеводов. Например, из секретов особых желез формируются белковая, подскорлуповая пергаментная, скорлуповая и надскорлуповая оболочки у птиц и рептилий.

Вторичные и третичные оболочки образуются у яйцеклеток животных, зародыши которых развиваются во внешней среде. Поскольку у млекопитающих наблюдается внутриутробное развитие, их яйцеклетки имеют только первичную оболочку, поверх которой располагается лучистый венец — слой фолликулярных клеток, доставляющих к яйцеклетке питательные вещества.

В яйцеклетках происходит накопление запаса питательных веществ, которые называют желтком. Он содержит жиры, углеводы, РНК, минеральные вещества, белки, причем основную его массу составляют липопротеиды и гликопротеиды. Желток содержится в цитоплазме в виде желточных гранул. Количество питательных веществ, накапливаемых в яйцеклетке, зависит от условий, в которых происходит развитие зародыша. Если развитие яйцеклетки происходит вне организма матери и приводит к формированию крупных животных, то желток может составлять более 95% объема яйцеклетки. Яйцеклетки млекопитающих, развивающиеся внутри тела матери, содержат малое количество желтка — менее 5%, так как питательные вещества, необходимые для развития, эмбрионы получают от матери.

Типы яйцеклеток хордовых животных:

1 — алецитальная; 2 — изолецитальная; 3 — умеренно телолецитальная; 4 — резко телолецитальная.

В зависимости от количества содержащегося желтка различают следующие типы яйцеклеток: алецитальные (не содержат желтка или имеют незначительное количество желточных включений — млекопитающие, плоские черви); изолецитальные (с равномерно распределенным желтком — ланцетник, морской еж); умеренно телолецитальные (с неравномерно распределенным желтком — рыбы, земноводные); резко телолецитальные (желток занимает большую часть, и лишь небольшой участок цитоплазмы на анимальном полюсе свободен от него — птицы).

В связи с накоплением питательных веществ, у яйцеклеток появляется полярность. Противоположные полюсы называются вегетативным и анимальным. Поляризация проявляется в том, что происходит изменение местоположения ядра в клетке (оно смещается в сторону анимального полюса), а также в особенностях распределения цитоплазматических включений (во многих яйцах количество желтка возрастает от анимального к вегетативному полюсу).

Яйцеклетка человека была открыта в 1827 году К.М. Бэром.

Оплодотворение

Процесс слияния мужской и женской половых клеток, приводящий к образованию зиготы, которая дает начало новому организму, называется оплодотворением. Собственно процесс оплодотворения начинается с момента контакта сперматозоида и яйцеклетки. В момент такого контакта плазматическая мембрана акросомального выроста и прилежащая к ней часть мембраны акросомального пузырька растворяются, фермент гиалуронидаза и другие биологически активные вещества, содержащиеся в акросоме, выделяются наружу и растворяют участок яйцевой оболочки. Чаще всего сперматозоид полностью втягивается в яйцо, иногда жгутик остается снаружи и отбрасывается. С момента проникновения сперматозоида в яйцо гаметы перестают существовать, так как образуют единую клетку — зиготу. Ядро сперматозоида набухает, его хроматин разрыхляется, ядерная оболочка растворяется, и он превращается в мужской пронуклеус. Это происходит одновременно с завершением второго деления мейоза ядра яйцеклетки, которое возобновилось благодаря оплодотворению. Постепенно ядро яйцеклетки превращается в женский пронуклеус. Пронуклеусы перемещаются к центру яйцеклетки, происходит репликация ДНК, и после их слияния набор хромосом и ДНК зиготы становится «2n 4c». Объединение пронуклеусов и представляет собой собственно оплодотворение. Таким образом, оплодотворение заканчивается образованием зиготы с диплоидным ядром.

Оплодотворение — необратимый процесс, то есть однажды оплодотворенное яйцо не может быть оплодотворено вновь.

В зависимости от количества особей, принимающих участие в половом размножении, различают: перекрестное оплодотворение — оплодотворение, в котором принимают участие гаметы, образованные разными организмами; самооплодотворение — оплодотворение, при котором сливаются гаметы, образованные одним и тем же организмом (ленточные черви).

Эмбриональный период

Дробление

Дробление — это ряд последовательных митотических делений зиготы, в результате которых огромный объем цитоплазмы яйца разделяется на многочисленные, содержащие ядра клетки меньшего размера. В результате дробления образуются клетки, которые называют бластомерами. Дробление от обычного деления отличает то, что вновь образовавшиеся бластомеры не увеличиваются в размерах. Это становится возможным вследствие выпадения пресинтетического периода интерфазы. При этом синтетический период интерфазы начинается в телофазе предшествующего митоза. Таким образом, количество бластомеров постепенно увеличивается, а их общий объем практически не изменяется. Цитоплазма клеток при дроблении делится путем возникновения впячиваний оболочки клетки (борозды дробления).

Дробление яйцеклетки амфибий (лягушка): 1 — двуклеточная стадия; 2 — четырехклеточная стадия; 3 — восьмиклеточная стадия;

4 — переход от восьми- к шестнадцатиклеточной стадии (клетки анимального полюса уже поделились, а клетки вегетативного

только начинают дробиться); 5 — более поздняя стадия дробления; 6 — бластула; 7 — бластула в разрезе.

Биологическое значение процесса дробления: благодаря повторяющимся циклам репродукции, происходит размножение генотипа зиготы; происходит накопление клеточной массы для дальнейших преобразований, зародыш из одноклеточного превращается в многоклеточный.

Деление бластомеров бывает синхронным и несинхронным. У большинства видов оно несинхронно с самого начала развития, у других становится таковым уже после первых делений.

Характер дробления определяется, прежде всего, строением яйцеклетки, главным образом, количеством желтка и особенностями его распределения в цитоплазме. В этой связи по способу дробления выделяют два основных типа яиц: полностью дробящиеся и дробящиеся частично. Полным дробление называется тогда, когда цитоплазма яйцеклетки полностью разделяется на бластомеры. Оно может быть равномерным — все образовавшиеся бластомеры имеют одинаковые размеры и форму (характерно для алецитальных и изолецитальных яйцеклеток) и неравномерным — образуются неравные по размерам бластомеры (свойственно телолецитальным яйцеклеткам с умеренным содержанием желтка). Мелкие бластомеры возникают у анимального полюса, крупные — в области вегетативного полюса зародыша.

Различные виды дробления: А — полное; Б — частичное; В — дискоидальное.

Частичное дробление — тип дробления, при котором цитоплазма яйцеклетки не полностью разделяется на бластомеры. Одним из видов частичного дробления является дискоидальное, при котором дроблению подвергается только лишенный желтка участок цитоплазмы у анимального полюса, где находится ядро. Участок цитоплазмы, подвергшийся дроблению, называется зародышевым диском. Этот тип дробления характерен для резко телолецитальных яиц с большим количеством желтка (рептилии, птицы, рыбы).

Дробление у представителей разных групп животных имеет свои особенности, однако завершается оно образованием близкой по строению структуры — бластулы.

Бластула

Бластула — однослойный зародыш. Она состоит из слоя клеток — бластодермы, ограничивающей полость — бластоцель. Бластула начинает формироваться на ранних этапах дробления благодаря расхождению бластомеров. Возникающая при этом полость заполняется жидкостью. Строение бластулы во многом зависит от типа дробления.

Целобластула (типичная бластула) образуется при равномерном дроблении. Имеет вид однослойного пузырька с большим бластоцелем (ланцетник).

Амфибластула образуется при дроблении телолецитальных яиц; бластодерма построена из бластомеров разного размера: микромеров на анимальном и макромеров на вегетативном полюсах. Бластоцель при этом смещается в сторону анимального полюса (земноводные).

Типы бластул: 1 — целобластула; 2 — амфибластула; 3 — дискобластула; 4 — бластоциста; 5 — эмбриобласт; 6 — трофобласт.

Дискобластула образуется при дискоидальном дроблении. Полость бластулы имеет вид узкой щели, находящейся под зародышевым диском (птицы).

Бластоциста представляет собой однослойный пузырек, заполненный жидкостью, в котором различают эмбриобласт (из него развивается зародыш) и трофобласт, обеспечивающий питание зародыша (млекопитающие).

Гаструла

Гаструла:

1 — эктодерма; 2 — энтодерма; 3 — бластопор; 4 — гастроцель.

После того как сформировалась бластула, начинается следующий этап эмбриогенеза — гаструляция (образование зародышевых листков). В результате гаструляции образуется двухслойный, а затем трехслойный зародыш (у большинства животных) — гаструла. Первоначально образуются наружный (эктодерма) и внутренний (энтодерма) слои. Позже между экто- и энтодермой закладывается третий зародышевый листок — мезодерма.

Зародышевые листки — отдельные пласты клеток, занимающие определенное положение в зародыше и дающие начало соответствующим органам и системам органов. Зародышевые листки возникают не только в результате перемещения клеточных масс, но и в результате дифференциации сходных между собой, сравнительно однородных клеток бластулы. В процессе гаструляции зародышевые листки занимают положение, соответствующее плану строения взрослого организма. Дифференциация — процесс появления и нарастания морфологических и функциональных различий между отдельными клетками и частями зародыша. В зависимости от типа бластулы и от особенностей перемещения клеток, различают следующие основные способы гаструляции: инвагинация, иммиграция, деламинация, эпиболия.

Типы гаструл: 1 — инвагинационная; 2 — эпиболическая; 3 — иммиграционная; 4 — деламинационная;

а — эктодерма; б — энтодерма; в — гастроцель.

При инвагинации один из участков бластодермы начинает впячиваться внутрь бластоцеля (у ланцетника). При этом бластоцель практически полностью вытесняется. Образуется двухслойный мешок, наружная стенка которого является первичной эктодермой, а внутренняя — первичной энтодермой, выстилающей полость первичной кишки, или гастроцель. Отверстие, при помощи которого полость сообщается с окружающей средой, называется бластопором, или первичным ртом. У представителей разных групп животных судьба бластопора различна. У первичноротых животных он превращается в ротовое отверстие. У вторичноротых бластопор зарастает, и на его месте нередко возникает анальное отверстие, а ротовое отверстие прорывается на противоположном полюсе (переднем конце тела).

Купить проверочные работы

и тесты по биологии

Иммиграция — «выселение» части клеток бластодермы в полость бластоцеля (высшие позвоночные). Из этих клеток образуется энтодерма.

Деламинация встречается у животных, имеющих бластулу без бластоцеля (птицы). При таком способе гаструляции клеточные перемещения минимальны или совсем отсутствуют, так как происходит расслоение — наружные клетки бластулы преобразуются в эктодерму, а внутренние формируют энтодерму.

Эпиболия происходит, когда более мелкие бластомеры анимального полюса дробятся быстрее и обрастают более крупные бластомеры вегетативного полюса, образуя эктодерму (земноводные). Клетки вегетативного полюса дают начало внутреннему зародышевому листку — энтодерме.

Описанные способы гаструляции редко встречаются в чистом виде и обычно наблюдаются их сочетания (инвагинация с эпиболией у амфибий или деламинация с иммиграцией у иглокожих).

Чаще всего клеточный материал мезодермы входит в состав энтодермы. Он впячивается в бластоцель в виде карманообразных выростов, которые затем отшнуровываются. При образовании мезодермы происходит образование вторичной полости тела, или целома.

Процесс формирования органов в эмбриональном развитии называют органогенезом. В органогенезе можно выделить две фазы: нейруляция — образование комплекса осевых органов (нервная трубка, хорда, кишечная трубка и мезодерма сомитов), в который вовлекается почти весь зародыш, и построение остальных органов, приобретение различными участками тела типичной для них формы и черт внутренней организации, установление определенных пропорций (пространственно ограниченные процессы).

По теории зародышевых листков Карла Бэра, возникновение органов обусловлено преобразованием того или иного зародышевого листка — экто-, мезо- или энтодермы. Некоторые органы могут иметь смешанное происхождение, то есть они образованы при участии сразу нескольких зародышевых листков. Например, мускулатура пищеварительного тракта является производным мезодермы, а его внутренняя выстилка — производное энтодермы. Однако, несколько упрощая, происхождение основных органов и их систем все-таки можно связать с определенными зародышевыми листками. Зародыш на стадии нейруляции называется нейрулой. Материал, используемый на построение нервной системы у позвоночных животных, — нейроэктодерма, входит в состав дорсальной части эктодермы. Он располагается над зачатком хорды.

Нейрула:

1 — эктодерма; 2 — хорда; 3 — вторичная полость тела; 4 — мезодерма; 5 — энтодерма; 6 — кишечная полость; 7 — нервная трубка.

Сначала в области нейроэктодермы происходит уплощение клеточного пласта, что приводит к образованию нервной пластинки. Затем края нервной пластинки утолщаются и приподнимаются, образуя нервные валики. В центре пластинки за счет перемещения клеток по средней линии возникает нервный желобок, разделяющий зародыш на будущие правую и левую половины. Нервная пластинка начинает складываться по средней линии. Края ее соприкасаются, а затем смыкаются. В результате этих процессов возникает нервная трубка с полостью — невроцелем.

Смыкание валиков происходит сначала в средней, а затем в задней части нервного желобка. В последнюю очередь это происходит в головной части, которая по ширине превосходит другие. Передний расширенный отдел в дальнейшем образует головной мозг, остальная часть нервной трубки — спинной. В результате нервная пластинка превращается в нервную трубку, лежащую под эктодермой.

В ходе нейруляции часть клеток нервной пластинки не входит в состав нервной трубки. Они образуют ганглиозную пластинку, или нервный гребень, — скопление клеток вдоль нервной трубки. Позднее эти клетки мигрируют по всему зародышу, образуя клетки нервных узлов, мозгового вещества надпочечников, пигментные клетки и т.п.

Из материала эктодермы, помимо нервной трубки, развиваются эпидермис и его производные (перо, волосы, ногти, когти, кожные железы и т.д.), компоненты органов зрения, слуха, обоняния, эпителий ротовой полости, эмаль зубов.

Мезодермальные и энтодермальные органы формируются не после образования нервной трубки, а одновременно с ней. Вдоль боковых стенок первичной кишки путем выпячивания энтодермы образуются карманы, или складки. Участок энтодермы, расположенный между этими складками, утолщается, прогибается, сворачивается и отшнуровывается от основной массы энтодермы. Так появляется хорда. Возникшие карманообразные выпячивания энтодермы отшнуровываются от первичной кишки и превращаются в ряд сегментарно-расположенных замкнутых мешков, называемых также целомическими мешками. Их стенки образованы мезодермой, а полость внутри представляет собой вторичную полость тела (или целом).

Из мезодермы развиваются все виды соединительной ткани, дерма, скелет, поперечно-полосатая и гладкая мускулатура, кровеносная и лимфатическая системы, половая система.

Из энтодермы развиваются эпителий кишечника и желудка, клетки печени, секретирующие клетки поджелудочной, кишечных и желудочных желез. Передний отдел эмбриональной кишки образует эпителий легких и воздухоносных путей, секретирующие отделы передней и средней доли гипофиза, щитовидной и паращитовидной желез.

Эмбриональная индукция:

1 — зачаток хордомезодермы; 2 — полость бластулы; 3 — индуцированная нервная трубка; 4 — индуцированная хорда; 5 — первичная нервная трубка; 6 — первичная хорда; 7 — формирование вторичного зародыша, соединенного с зародышем-хозяином.

Эмбриональная индукция

Эмбриональная индукция — это взаимодействие между частями эмбриона, в процессе которого одна его часть — индуктор, — контактируя с другой частью — реагирующей системой, — определяет направление развития последней.

Явление индукции было открыто Х. Шпеманом в 1901 г. при изучении образования хрусталика глаза из эктодермального эпителия у эмбрионов земноводных. В 1924 г. были опубликованы результаты опытов Х. Шпемана и Г. Мангольда, считающихся классическим доказательством существования эмбриональной индукции. На стадии ранней гаструлы зачаток эктодермы, который в нормальных условиях должен был развиться в структуры нервной системы, из зародыша гребенчатого (непигментированного) тритона пересаживался под эктодерму брюшной стороны, дающую начало эпидермису кожи, зародыша обыкновенного (пигментированного) тритона. В итоге на брюшной стороне зародыша-реципиента возникали сначала нервная трубка и другие компоненты комплекса осевых органов, а затем формировался дополнительный зародыш. Причем, наблюдения показали, что ткани дополнительного зародыша формируются почти исключительно из клеточного материала реципиента.

Если на стадии ранней гаструлы полностью удалить зачаток хорды, то нервная трубка не развивается. Эктодерма на спинной стороне зародыша, из которой в норме формируется нервная трубка, образует кожный эпителий. При дальнейшем изучении развития зародышей оказалось, что зачаток хордомезодермы, представляя собой индуктор нервной трубки, для дифференцировки нуждается в индуцирующем влиянии со стороны зачатка нервной системы.

Постэмбриональный период развития

Постэмбриональный период развития начинается в момент рождения или выхода организма из яйцевых оболочек и продолжается вплоть до его смерти. Постэмбриональное развитие включает в себя: рост организма; установление окончательных пропорций тела; переход систем органов на режим взрослого организма (в частности, половое созревание). Различают два основных типа постэмбрионального развития: 1) прямое, 2) с превращением.

При прямом развитии из тела матери или яйцевых оболочек выходит особь, отличающаяся от взрослого организма только меньшим размером (птицы, млекопитающие).

Развитие лягушки

Различают: неличиночный (яйцекладный) тип, при котором зародыш развивается внутри яйца (рыбы, птицы); внутриутробный тип, при котором зародыш развивается внутри организма матери и связан с ним через плаценту (плацентарные млекопитающие).

При развитии с превращением (метаморфозом) из яйца выходит личинка, устроенная проще взрослого животного (иногда сильно отличающаяся от него); как правило, она имеет специальные личиночные органы, часто ведет иной образ жизни, чем взрослое животное (насекомые, некоторые паукообразные, амфибии).

Например, у бесхвостых земноводных из яйцевых оболочек выходит личинка — головастик. Он имеет обтекаемую форму тела, хвостовой плавник, жаберные щели и жабры, органы боковой линии, двухкамерное сердце, один круг кровообращения. Со временем, под влиянием гормона щитовидной железы, головастик претерпевает метаморфоз. У него рассасывается хвост, появляются конечности, исчезает боковая линия, развиваются легкие и второй круг кровообращения, т.е. постепенно он приобретает признаки, характерные для земноводных.

Партеногенез

Партеногенезом называется развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки. Встречается у ряда видов растений, беспозвоночных и позвоночных животных, кроме млекопитающих, у которых партеногенетические зародыши погибают на ранних стадиях эмбриогенеза. Партеногенез может быть искусственным и естественным.

Искусственный партеногенез вызывается человеком путем активизации яйцеклетки воздействием на нее различными веществами, механическим раздражением, повышением температуры и т.д.

При естественном партеногенезе яйцо начинает дробиться и развиваться в эмбрион без участия сперматозоида, только под влиянием внутренних или внешних причин. Различают соматический и генеративный партеногенез. При генеративном, или гаплоидном, партеногенезе зародыш начинает развиваться из гаплоидной яйцеклетки (трутни пчел). При соматическом, или диплоидном партеногенезе зародыш начинает развиваться из диплоидной клетки: 1) или с диплоидного овоцита (мейоз не происходит), 2) или с клетки, образовавшейся в результате слияния двух гаплоидных ядер (мейоз происходит) (тли, дафнии, одуванчики).

Если развитие яйцеклетки происходит без участия ядра сперматозоида (некоторые рыбы, круглые черви), то такая разновидность партеногенеза называется гиногенезом. Однако именно сперматозоид стимулирует начало дробления яйцеклетки, хотя и не оплодотворяет ее.

Если развитие яйца происходит только за счет генетического материала сперматозоидов и цитоплазмы яйцеклетки, то в этом случае говорят об андрогенезе. Этот тип развития может осуществляться в том случае, если ядро яйцеклетки погибает еще до оплодотворения, а в яйцеклетку попадает не один, а несколько сперматозоидов (тутовый шелкопряд).

Перейти к лекции №15 «Половое размножение у покрытосеменных растений»

Перейти к лекции №17 «Основные понятия генетики. Законы Менделя»

Смотреть оглавление (лекции №1-25)

Источник