Ландшафтная архитектура и зеленое строительство | Totalarch

Вы здесь

Осушение земель при атмосферном водном питании

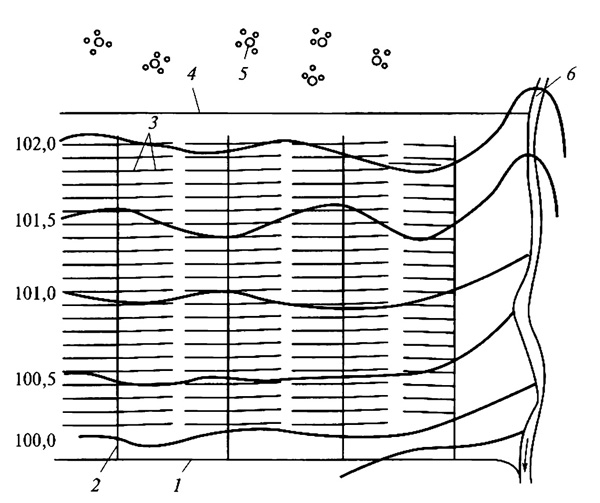

Осушение (дренаж) земель при атмосферном водном питании производится методом ускорения поверхностного стока. Регулирующая сеть при этом выполняется в виде закрытых собирателей, расположенных под острым углом к горизонталям поверхности земли (рис. 3.12). Это делается для того, чтобы, во-первых, уменьшить длину добегания воды по поверхности земли и, во-вторых, уменьшить степень концентрации поверхностного стока. Если к объекту примыкают угодья, в которых процесс весеннего таяния снега затягивается (лесные и лесопарковые массивы насаждений, куртины деревьев и кустарников, плантации плодовых и т.д.), то осушаемый объект необходимо оградить одним или несколькими нагорными каналами. Регулирующая сеть в виде закрытых собирателей впадает в коллекторы под прямым или почти прямым углом.

Рис. 3.12. Схема осушительной сети при атмосферном типе водного питания; осушение закрытыми собирателями (по Е. С. Маркову): 1 — магистральный канал; 2 — коллектор; 3 — закрытые собиратели; 4 — нагорный канал; 5 — лес; 6 — водоприемник

Время отвода избыточных вод с поверхности или из обрабатываемого слоя почвы зависит от характера используемой территории, вида культурных растений и допустимой продолжительности затопления и подтопления территории объекта.

Принцип действия регулирующей сети по отводу поверхностных вод состоит в следующем. От верха водосбора с естественной поверхностью вода тонким слоем стекает к низу по условному пути, равному S со скоростью v, м/с, которая с известным приближением и допущением может быть определена по формуле Шези:

где С — скоростной коэффициент, который при малом варьировании слоя воды будет зависеть только от коэффициента шероховатости n ; y — средняя толщина слоя воды, м (гидравлический радиус R ≈ у); I — средний уклон поверхности земли.

При больших значениях n коэффициент С, а также скорость движения воды будут небольшими, что замедлит отток поверхностных вод.

С одной стороны, среднее нормативное время освобождения поверхности почвы от избытка воды t составит 1. 3 сут. С другой стороны, величина t ≈ S/υ. Тогда при t = 1 сут. длина пути S будет равна υ, т.е. скорости стекания, выраженной в м/сут. При других значениях t изменится и длина пути, или расстояние между закрытыми собирателями.

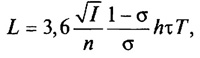

Рядом исследователей произведены расчеты открытой сети по ускорению поверхностного стока*** (В свое время такие работы выполнены А.Н. Костяковым, А.Д. Брудастовым, А.Д. Дубахом и др. Одно из последних решений было предложено С.Ф. Аверьяновым. Для характеристики работы закрытых собирателей на тяжелых почвах в двухслойной среде можно воспользоваться схемой, предложенной Х.А. Писарьковым и уточненной С.Ф. Аверьяновым и К.А. Мяги). Получено конечное уравнение на основании решения линейного дифференциального уравнения в частных производных первого порядка:

где L — расстояние между открытыми собирателями, м; I — уклон поверхности земли; n — коэффициент шероховатости поверхности; σ — условный коэффициент стока; h — слой осадков, мм; τ — коэффициент, определяемый по формуле τ = Т/Т 1 ; Т — нормативное время отвода поверхностных вод, ч.

Слой осадков определяют по формуле

h = PT 1 ,

где Р — интенсивность выпадения осадков, мм/ч; Т 1 — время выпадения осадков, ч.

Неизвестным остается условный коэффициент стока. При уклоне поверхности земли менее 0,01 условный коэффициент стока можно принять:

для суспесей и легких суглинков …………… 0,15. 0,25

для суглинков ………………………………… 0,20. 0,30

для тяжелых суглинков и глин ……………… 0,25. 0,40

Меньшие значения коэффициента стока относятся к летнему периоду, большие — к осеннему. В весенний период при мерзлой почве коэффициент стока изменяется от 0,70 до 0,95. Указанное уравнение было выведено из условия поступления воды в открытые собиратели. Характер поступления поверхностного стока в открытые и закрытые собиратели различен, так как траншейная засыпка имеет фильтрационное сопротивление.

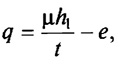

Среднюю интенсивность отвода через обрабатываемый слой q, м/сут, определяют по формуле

где μ — коэффициент водоотдачи обрабатываемого слоя; h 1, — мощность обрабатываемого слоя, м; t — нормативное время отвода гравитационной воды из обрабатываемого слоя, сут.; е — интенсивность испарения из обрабатываемого слоя, м/сут.

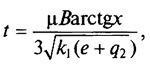

Нормативное время отвода гравитационной воды из обрабатываемого слоя t , сут., определяют по формуле

где В — расстояние между закрытыми собирателями, м; х — угол наклона поверхности земли, рад; k 1 — коэффициент фильтрации обрабатываемого слоя, м/сут; q 2 — интенсивность поступления воды в закрытый собиратель из подпахотного слоя, м/сут.

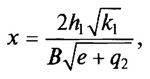

Угол наклона поверхности земли х, рад, определяют по формуле

где h 1 — мощность обрабатываемого слоя, м.

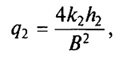

Интенсивность поступления воды в закрытый собиратель из подпахотного слоя q2, м/сут., определяют по формуле

где k 2 — коэффициент фильтрации подпахотного слоя, м/сут; h 2 — мощность подпахотного слоя, м.

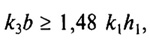

В этих формулах отсутствует оценка влияния водопроницаемости засыпки. Для такой оценки было предложено условие

где k 3 — коэффициент фильтрации засыпки, м/сут.; b — ширина траншеи, м.

Приведем пример, когда ширина траншеи составляет 0,5 м, а мощность обрабатываемого слоя составляет 0,25 м. Коэффициент фильтрации засыпки должен составлять k 3 ≥ 0,74 k 1 , а при уменьшении ширины траншеи до 0,1 м k 3 ≥ 1,85 k 1 . Отсюда наглядно видна роль ширины дренажных траншей и водопроницаемость засыпки.

Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.

Источник

Ландшафтная архитектура и зеленое строительство | Totalarch

Вы здесь

Типы водного питания осушаемых земель на объектах

«Тип водного питания» относится к фундаментальным понятиям в гидротехнической мелиорации, без знания которого невозможно грамотное регулирование неблагоприятного водно-воздушного режима переувлажненных земель на объектах ландшафтной архитектуры (в парках, лесопарках).

Тип водного питания — это комплекс взаимосвязанных природных факторов, характеризующих рельеф, положение объекта на рельефе, почвы, геологическое строение, гидрогеологические и гидрологические особенности, растительный покров, химический и бактериологический состав воды и другие показатели, влияющие на формирование водного режима.

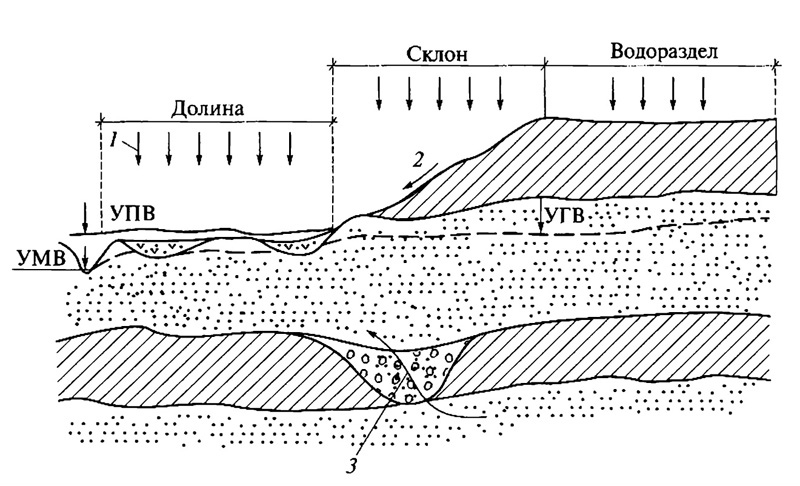

В гидротехнической мелиорации существуют различные типы водного режима, связанные с рельефом территории. Формирование водного режима по элементам рельефа — от водораздела до русла реки — показано на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Формирование водного режима по элементам рельефа (по Е.С. Маркову): 1 — осадки; 2 — склоновые поверхностные воды; 3 — приток напорных вод; УПВ — уровень паводковых вод; УМВ — уровень меженных вод; УГВ — уровень грунтовых вод

На водоразделе основным источником водного питания являются атмосферные осадки, так как грунтовые воды расположены на большой глубине. В верхней части склона основным источником водного питания также являются атмосферные осадки. В средней части склона к атмосферным осадкам добавляются поверхностные склоновые (делювиальные) воды, поступающие с верхней части склона. В нижней части склона формируется более сложный водный режим, при котором помимо осадков и делювиальных вод могут проявить себя и грунтовые воды при условии их близкого залегания к поверхности. В пойме формируется наиболее сложный водный режим, при котором участвуют все перечисленные выше источники увлажнения, а также к ним могут прибавляться грунтовые, грунтово-напорные воды с водосбора, фильтрационные воды, воды половодья и паводков рек.

К основным типам относятся следующие виды водного питания мелиорируемых земель:

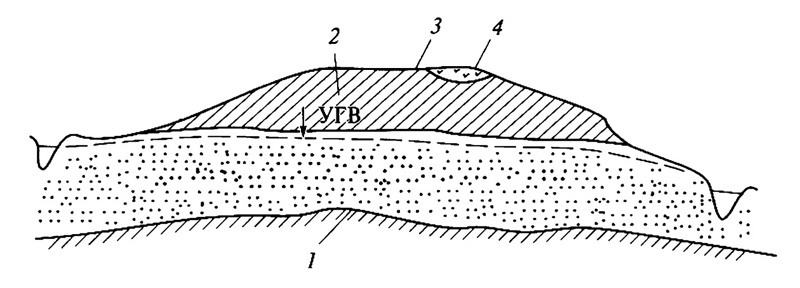

• атмосферный тип водного питания (рис. 3.9);

• грунтовый тип водного питания, подразделяемый на три подтипа: приток с водосбора; замкнутый бассейн; приток фильтрационных вод из рек и водохранилищ;

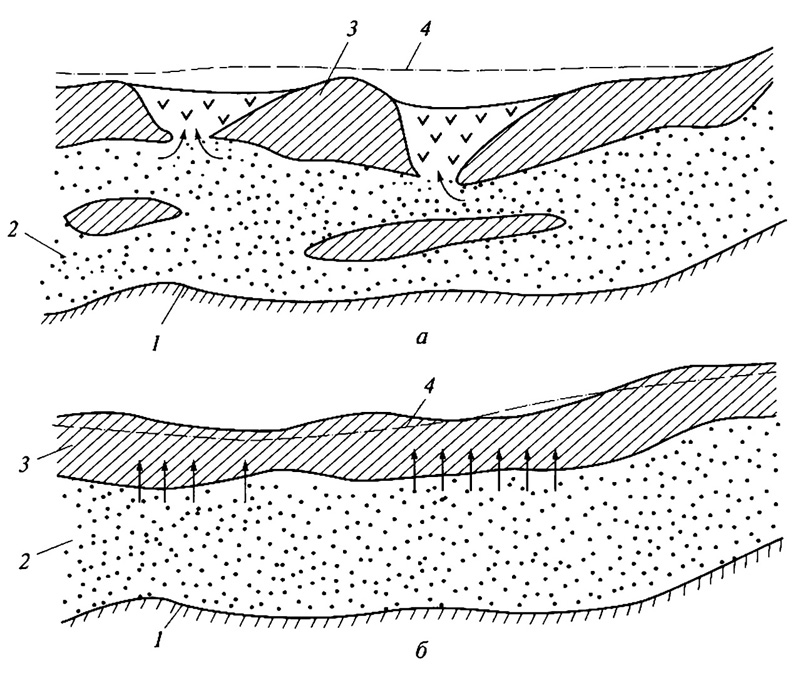

• грунтово-напорный тип водного питания (рис. 3.10), подразделяемый на два подтипа: выклинивание напорных вод; капиллярное заболачивание;

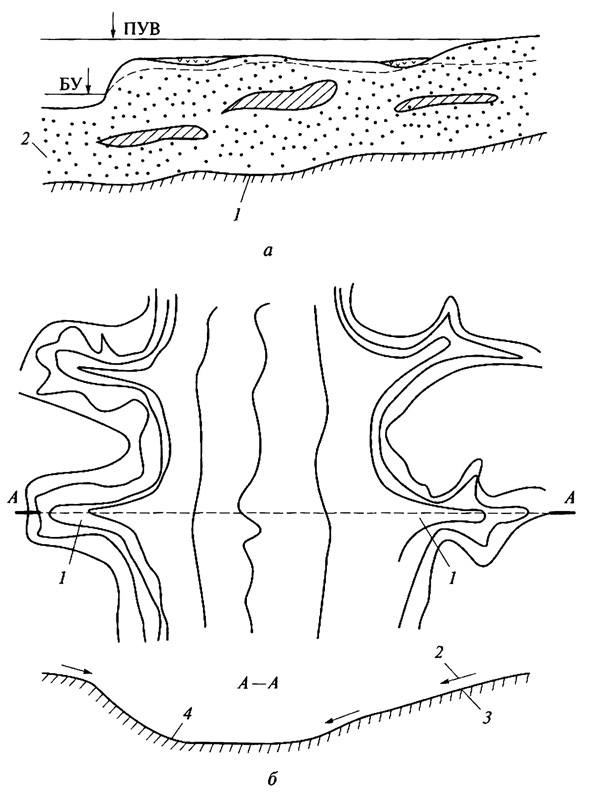

• намывной тип водного питания (рис. 3.11), подразделяемый на два подтипа: аллювиальный; делювиальный;

• смешанный тип водного питания, когда сложно с уверенностью сказать, какой тип водного питания на данном объекте явно преобладает.

Рис. 3.9. Атмосферный тип водного питания (по Е.С. Маркову): 1 — водоупор; 2 — слабопроницаемые грунты; 3 — заболоченные земли; 4 — верховое болото

Рис. 3.10. Грунтово-напорный тип водного питания (по Е.С.Маркову): а — выклинивание напорных вод; б — капиллярное заболачивание; 1 — водоупор; 2 — водоносный пласт; 3 — слабопроницаемый грунт; 4 — пьезометрический уровень напорных вод

Рис. 3.11. Намывной тип водного питания (по Е.С.Маркову): а — аллювиальный подтип: 1 — водоупор; 2 — аллювиальные отложения; БУ — бытовой уро¬вень в реке; ПУВ — паводковый уровень в реке; 6 — делювиальный подтип: 1 — овраги; 2 — делювиальные воды со склонов; 3 — слабопроницаемые грунты; 4 — осушаемая территория

Каждому типу и подтипу водного режима соответствует определенный метод (способ) основного (и дополнительного) гидромелиоративного мероприятия.

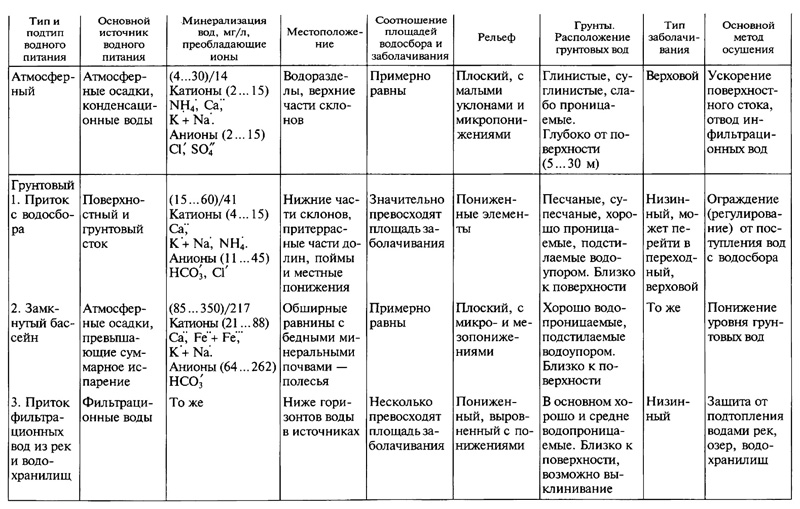

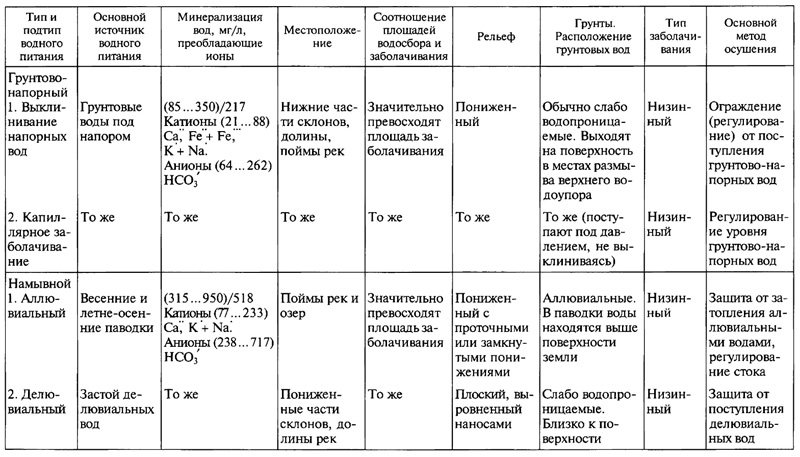

В табл. 3.2 приведены показатели признаков, определяющих основной тип водного питания, а также методы борьбы с избыточным увлажнением.

Из табл. 3.2 видно, что для определения типа водного питания на стадии общих обследований или детальных изысканий необходимы материалы по топографии, мелиорируемой и сопредельной территориям, мелкомасштабные мелиоративные карты по гидрологическому бассейну, материалы геологических и гидрогеологических изысканий, почвенно-мелиоративная карта на объект мелиорации и другие имеющиеся материалы.

На практике не всегда удается получить весь комплекс необходимых материалов. В этом случае, при наличии только части материалов, решение будет менее точным, но все равно необходимым, поскольку от определения типа водного питания зависит комплекс проектируемых мероприятий.

Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.

Источник

Выбор метода и способа осушения

Выбор метода и способа осушения

Типы водного питания, методы и способы осушения.

Типы водного питания

Ускорение поверхностного стока и оттока воды из пахотного горизонта

1. Открытая сеть.

2. Редкие открытые каналы + агромелиоративные мероприятия

Понижение уровня грунтовых вод

1. Закрытый горизонтальный дренаж

2. Редкие глубокие каналы

Понижение пьезометрического уровня грунтовых вод

1. Вертикальный или комбинированный дренаж.

Ограждение осушаемой площади от притока со склоном

Строительство нагорных каналов

Ограждение осушаемых территорий от затопления паводками вод

1. Обвалование осушаемых территорий.

2. Береговые или ловчие дрены.

Осушительная мелиорация направлена на ликвидацию избыточной почвенной влаги.

Метод осушения – это комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию причины избыточного увлажнения; это принципы воздействия на факторы переувлажнения корнеобитаемого слоя. Он зависит от типа водного питания, планируемого использования осушаемых земель, определяет выбор конструкции системы и расположения ее на плане. В мелиоративной практике применяют следующие методы осушения: ускорение стока воды с поверхности почвы, понижение уровня грунтовых вод, ограждение осушаемого массива от подтопления или затопления паводковыми водами реки или потоками воды с прилегающих склонов местности и т. д. По заданию № 3 причиной переувлажнения являются грунтовые воды, следовательно — методом осушения будет понижение уровня грунтовых вод.

Способ осушения – это система технических мероприятий обеспечивающих устранение избыточного увлажнения исходя из метода осушения и требований с/х использования земель; это техническое воплощение метода осушения. Основные способы осушения:

1) открытыми каналами, отводящими поверхностные и грунтовые воды;

а) открытый канал; б) горизонтальный дренаж

2) горизонтальным и вертикальным дренажем, отводящим почвенно-грунтовые и частично поверхностные воды;

3) вертикальными водопоглощающими колодцами, понижающими уровень грунтовых вод и отводящими воду в нижележащий песчаный слой;

4) ловчими каналами или головным дренажем территории, подтопляемой потоком грунтовых вод с вышерасположенной территории;

5) нагорными каналами, отводящими поверхностные воды, стекающие с прилегающих склонов;

6) обволованием земель в целях защиты их от затопления водами рек в период паводков.

Для понижения уровня грунтовых вод на осушаемой территории необходимо заложить закрытый горизонтальный дренаж.

Расположение осушительной и оросительной сети

в плане с учетом заданного севооборота и

природных условий (см. карту).

Составными частями осушительной сети являются:

1) осушаемая территория – часть поймы реки Яхрома;

2) водоприемник – река Яхрома;

3) регулировочная часть системы: закрытые дрены;

4) проводящая часть системы – закрытые коллекторы и открытый магистральный канал;

5) ограждающая часть системы: нагорно-ловчий канал;

6) гидротехнические сооружения: шлюзы-регуляторы, устьевые сооружения, смотровые колодцы.

Источник