- Тип саркодовые способ питания

- Общая характеристика

- Строение и размножение амебы

- Другие представители класса

- Паразитические амебы

- Непатогенные амебы

- Саркодовые — общая характеристика класса, строение, жизненный цикл

- Общее строение

- Отряд корненожек

- Амеба обыкновенная

- Паразитические микроорганизмы

- Подкласс лучевики

Тип саркодовые способ питания

Класс саркодовые

(или корненожки)

Общая характеристика

К данному классу относятся одноклеточные животные, которым свойственна непостоянная форма тела. Это связано с образованием ложноножек, служащих для передвижения и захвата пищи. Многие корненожки имеют внутренний или наружный скелет в виде раковин. После смерти эти скелеты оседают на дно водоемов и образуют ил, постепенно превращающийся в мел.

Большинство представителей саркодовых обитают в морских и пресных водоемах, влажной почве, многие паразитируют в различных органах человека и животных, вызывая тяжелые заболевания. Класс включает около 10000 видов.

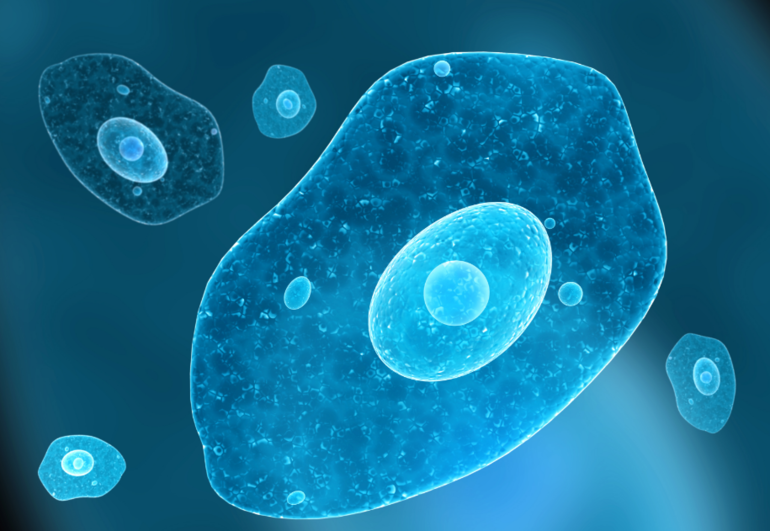

Типичный представитель этого класса — амеба обыкновенная (рис. 1).

Строение и размножение амебы

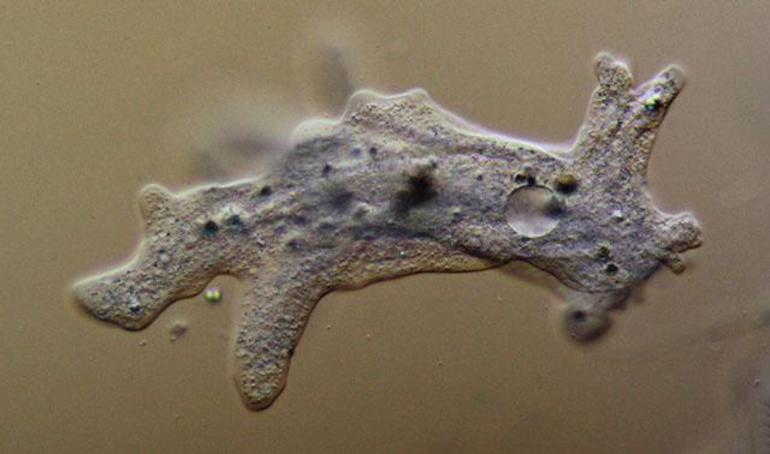

Амеба — одно из наиболее просто устроенных животных, лишено скелета. Обитает в иле на дне канав и прудов. Внешне тело амебы представляет собой сероватый студенистый комочек размером 200-700 мкм, не имеющий постоянной формы, который состоит из цитоплазмы и пузырьковидного ядра и не имеет раковины. В протоплазме выделяется наружный, более вязкий (эктоплазма) и внутренний зернистый, более жидкий (эндоплазма) слой.

На теле амебы постоянно образуются меняющие свою форму выросты — ложные ножки (псевдоподии). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение амебы. Передвигаясь, амеба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, охватывает их ложноножками так, что они оказываются внутри тела, образуя пищеварительную вакуоль вокруг заглоченного кусочка в которой происходит внутриклеточное пищеварение. Непереваренные остатки выбрасываются наружу в любом участке тела. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом. Жидкость поступает в тело амебы по образующимся тонким трубковидным каналам, т.е. путем пиноцитоза. Конечные продукты жизнедеятельности (углекислый газ и другие вредные вещества и непереваренные остатки пищи) выделяются с водой через пульсирующую (сократительную) вакуоль, удаляющую излишки жидкости через каждые 1-5 мин.

Специального органоида дыхания у амебы нет. Необходимый для жизни кислород она поглощает всей поверхностью тела.

Амебы размножаются только бесполым путем (митозом). В неблагоприятных условиях (например, при высыхании водоема) амебы втягивают псевдоподии, покрываются прочной двойной оболочкой и образуют цисты (инцистируется).

При воздействии внешних раздражителей (свет, изменение химического состава среды) амеба отвечает двигательной реакцией (таксис), которая в зависимости от направления движения может быть положительной либо отрицательной.

Другие представители класса

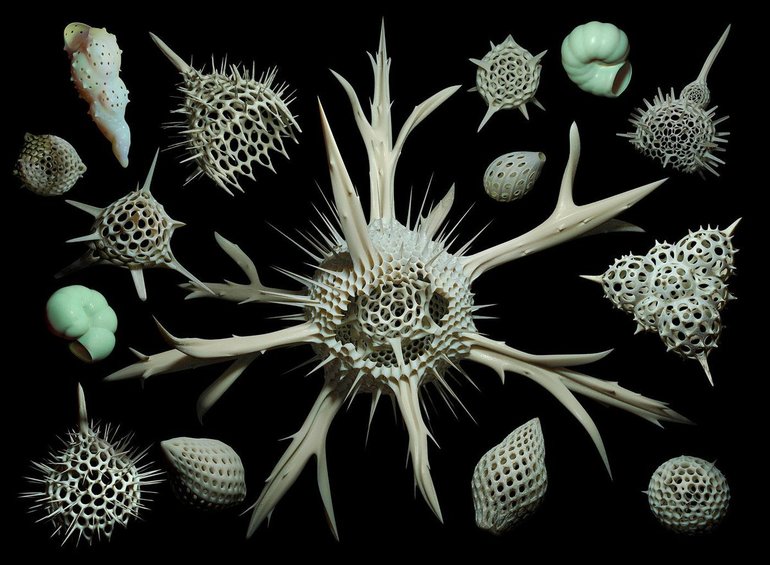

Многие виды саркодовых обитают в морских и пресных водах. Некоторые саркодовые на поверхности тела имеют скелет в виде раковины (раковинные корненожки, фораминиферы). Раковинки таких саркодовых пронизаны порами, из которых выпячиваются псевдоподии. У раковинных корненожек наблюдается размножение множественным делением — шизогонией. Для морских корненожек (фораминиферы) характерно чередование бесполого и полового поколений.

Обладающие скелетом саркодовые относятся к числу древнейших обитателей Земли. Из их скелетов образовались мел и известняки. Для каждого геологического периода характерны свои фораминиферы и по ним часто определяют возраст геологических пластов. Скелеты определенных видов раковинных корненожек сопутствуют отложению нефти, что учитывается при геологоразведочных изысканиях.

В последние годы обнаружено, что некоторые свободноживущие пресноводные амебы способны давать мутантные формы, поселяющиеся в организме человека и вызывающие тяжелые воспалительные процессы в центральной нервной системе (менингоэнцефалиты). Некоторые саркодовые являются облигатными паразитами человека.

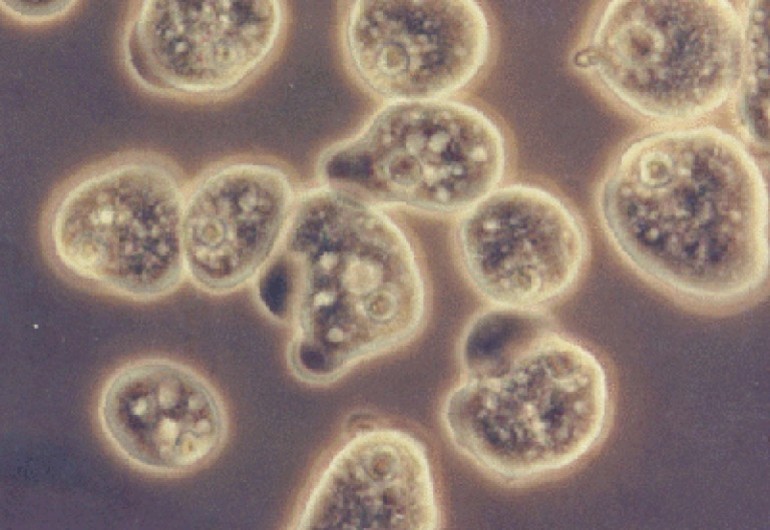

Паразитические амебы

В толстом кишечнике человека и многих позвоночных животных обитают паразитические виды амеб. Один из них — дизентерийная амеба — питается разрушенными частичками эпителия кишечника и эритроцитами крови и является возбудителем тяжелой болезни — амебной дизентерии. Человек заражается ею при употреблении немытых овощей и фруктов, некипяченой воды, в которых содержатся мелкие четырехъядерные цисты. Из последних в организме выходят мелкие паразиты, превращающиеся затем в крупные формы. Они внедряются в слизистую оболочку кишечника, разрушают кровеносные сосуды, в результате чего и образуются язвы, проявляющиеся кровавым поносом.

Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica) — возбудитель амебной дизентерии (амебиаза). Открыта Ф. А. Лешем в 1875 г.

Локализация. Кишечник человека.

Географическое распространение. Повсеместно, но чаще в странах с жарким климатом.

Морфологические особенности и жизненный цикл. В кишечнике человека в жизненном цикле встречаются следующие формы:

- цисты — 1, 2, 5-10 (рис. 2).

- мелкая вегетативная форма, обитающая в просвете кишок (forma minuta) — 3, 4;

- крупной вегетативная форма, обитающая в просвете кишок (forma magna) — 13-14

- тканевая, патогенная, крупная вегетативная форма (forma magna) — 12;

Характерной особенностью цист дизентерийной амебы является наличие в них 4 ядер (отличительный видовой признак), размер цист от 8 до 18 мкм.

В кишечник человека дизентерийная амеба попадает обычно в виде цист. Здесь оболочка проглоченной цисты растворяется и из нее выходит четырехядерная амеба, которая быстро делится на 4 одноядерные мелкие (7-15 мкм в диаметре) вегетативные формы (f. minuta). Это основная форма существования Е. histolytica.

Мелкая вегетативная форма обитает в просвете толстого кишечника, питается в основном бактериями, размножается и не вызывает заболевания. Если условия не благоприятствуют переходу в тканевую форму, то амебы, попадая в нижние отделы кишечника, инцистируются (превращаются в цисту) с образованием 4-х ядерной цисты и выводятся во внешнюю среду с фекалиями.

Если же условия способствуют переходу в тканевую форму (Е. histolytica forma magna), амеба увеличивается в размере в среднем до 23 мкм, достигая иногда 30 и даже 50 мкм, и приобретает способность выделять гиалуронидазу, протеолитические ферменты, растворяющие тканевые белки и проникать в стенки кишечника, где интенсивно размножается и вызывает поражение слизистой с образованием язв. При этом разрушаются стенки кровеносных сосудов и возникают кровотечения в полость кишечника.

При появлении амебных поражений кишечника мелкие вегетативные формы, находящиеся в просвете кишечника, начинают превращаться в крупную вегетативную форму. Последняя характеризуется крупными размерами (30-40 мкм) и строением ядра: хроматин ядра образует радиальные структуры, строго в центре располагается крупная глыбка хроматина — кариосома, forma magna начинает питаться эритроцитами, т. е. становится эритрофагом. Характерны тупые широкие псевдоподии и передвижение толчками.

Амебы, размножающиеся в тканях стенки кишечника, — тканевая форма, — попадая в просвет кишечника, по строению и размерам становятся сходными с крупной вегетативной формой, но не способны заглатывать эритроциты.

При лечении или нарастании защитной реакции организма крупная вегетативная форма (Е. histolytica forma magna) вновь превращается в мелкую (Е. histolytica forma minuta), которая начинает инцистироваться. В последующем или наступает выздоровление, или заболевание переходит в хроническую форму.

Условия, необходимые для превращения одних форм дизентерийной амебы в другие, изучены советским протистологом В. Гнездиловым. Оказалось, что различные неблагоприятные факторы — переохлаждение, перегревание, недоедание, переутомление и т.д.- способствуют переходу forma minuta в forma magna. Необходимым условием является также присутствие определенных видов кишечных бактерий. Иногда зараженный человек многие годы выделяет цисты при отсутствии признаков заболевания. Таких людей называют цистоносителями. Они представляют собой большую опасность, так как служат источником заражения окружающих. За сутки один цистоноситель выделяет до 600 млн. цист. Цистоносители подлежат выявлению и обязательному лечению.

Единственный источник заболевания амебиазом — человек. Выделяющиеся с фекалием цисты загрязняют почву и воду. Поскольку фекалии нередко используют как удобрение, цисты попадают в огород и сад, где загрязняют овощи и фрукты. Цисты устойчивы к воздействию внешней среды. В кишечник попадают с немытыми овощами и фруктами, через некипяченую воду, грязные руки. Механическими переносчиками служат мухи, тараканы, загрязняющие пищу.

Патогенное действие. При внедрении амебы в стенки кишечника развивается тяжелое заболевание, основными симптомами которого служат: кровоточащие язвы в кишечнике, частый и жидкий стул (до 10-20 раз в сутки) с примесью крови и слизи. Иногда по кровеносным сосудам дизентерийная амеба — эритрофаг может заноситься в печень и другие органы, вызывая там образование абсцессов (очаговые нагноения). При отсутствии лечения смертность достигает 40%.

Лабораторная диагностика. Микроскопирование: мазков фекалий. В остром периоде в мазке находятся крупные вегетативные формы, содержащие эритроциты; цисты обычно отсутствуют, так как f. magna не способна инцистироваться. При хронической форме или цистоносительстве в фекалиях обнаруживаются четырехядерные цисты.

Профилактика: личная — обмывание овощей и фруктов кипяченой водой, употребление для питья только кипяченой воды, мытье рук перед едой, после посещения туалета и т. д.; общественная — борьба с загрязнением почвы и воды фекалиями, уничтожение мух, санитарно-просветительная работа, обследование на цистоносительство лиц, работающих на предприятиях общественного питания, лечение больных.

Непатогенные амебы

К числу непатогенных амеб относятся кишечная и ротовая амебы.

Кишечная амеба (Entamoeba coli).

Локализация. Верхний отдел толстой кишки, обитает только в просвете кишечника.

Географическое распространение. Обнаруживается примерно у 40-50% населения различных областей земного шара.

Морфофизиологическая характеристика. Вегетативная форма имеет размеры 20-40 мкм, но иногда встречаются и более крупные формы. Резкая граница между экто- и эндоплазмой отсутствует. Обладает характерным способом передвижения — одновременно выпускает псевдоподии с разных сторон и как бы «топчется на месте». Ядро содержит крупные глыбки хроматина, ядрышко лежит эксцентрично, радиальная структура отсутствует. Не выделяет протеолитического фермента, в стенку кишечника не проникает, питается бактериями, грибками, остатками растительной и животной пищи. В эндоплазме содержится много вакуолей. Эритроциты не заглатывает, даже если они содержатся в кишечнике в большом количестве (у больных бактериальной дизентерией). В нижнем отделе пищеварительного тракта образует восьми- и двухядерные цисты.

Ротовая амеба (Entamoeba gingivalis).

Локализация. Ротовая полость, зубной налет у здоровых людей и имеющих заболевания полости рта, кариозные полости зубов.

Географическое распространение. Повсеместно.

Морфофизиологическая характеристика. Вегетативная форма имеет размеры от 10 до 30 мкм, сильно вакуолизированную цитоплазму. Тип передвижения и строение ядра напоминают дизентерийную амебу. Эритроциты не заглатывает, питается бактериями, грибками. Кроме того, в вакуолях обнаруживают ядра лейкоцитов или так называемые слюнные тельца, которые после окраски могут напоминать эритроциты. Считают, что цист не образует. Патогенное действие в настоящее время отрицается. Обнаруживается в зубном налете здоровых людей в 60-70%. У людей с заболеваниями зубов и полости рта встречается чаще.

Источник

Саркодовые — общая характеристика класса, строение, жизненный цикл

Общее строение

Класс саркодовые представляет собой большую группу микроорганизмов, который объединяет более 11 тыс. видов, отличающихся большим разнообразием форм. Он включает простейших, которые ведут различный образ жизни.

Большую часть составляют морские обитатели, но существуют и пресноводные микроорганизмы. Некоторые простейшие могут существовать в грунте, мхе торфяных болот и лесов. Реже встречаются паразитические представители, численность которых составляет чуть больше одного процента от остальных микроорганизмов.

Тип саркодовые постоянно изменяет внешний вид, так как происходит формирование псевдоподий (ложноножек). Несколько лет назад биологи объясняли изменчивость простейших отсутствием покрытия вокруг клетки, которое трудно было рассмотреть даже в оптический прибор.

Если использовать электронный микроскоп, то можно увидеть тончайшую мембрану, которая имеет фибриллярное строение. Плазмалемма саркодовых представителей формирует два слоя:

- наружную плотную эктоплазму;

- внутреннюю жидкую эндоплазму.

В течение жизненного цикла оба слоя легко взаимодействуют между собой, кроме того, клеточная мембрана способна разрушаться и восстанавливаться. По-видимому, такая изменчивость слоев плазмалеммы и отсутствие плотного покрытия объясняет неопределенность конфигурации тела саркодовых.

Часть микроорганизмов обладает внутренним или наружным скелетом в виде раковин. Передвижение простейшие осуществляют с помощью псевдоподий, или ложноножек. Они представляют собой отростки разной конфигурации и предназначены также для захвата пищи.

В питание микроорганизмов входят водоросли и обыкновенные простейшие, которые перевариваются вакуолями, образующимися в цитоплазме. Это пузырьки жидкости с пищеварительными ферментами, которые выделяет плазмалемма вокруг пищевых частиц.

У пресноводных микроорганизмов имеются органы выделения — сократительные вакуоли. Саркодовые делятся на 5 отрядов:

- Амебы.

- Раковинные амебы.

- Фораминиферы.

- Лучевики.

- Солнечники.

Первые 3 отряда относятся к корненожкам, а лучевики и солнечники рассматриваются не как отряды, а как подклассы.

Отряд корненожек

Самым простым микроорганизмом, относящимся к корненожкам, считаются голые амебы. Но особенно часто встречаются обыкновенные простейшие, или протей.

Амеба обыкновенная

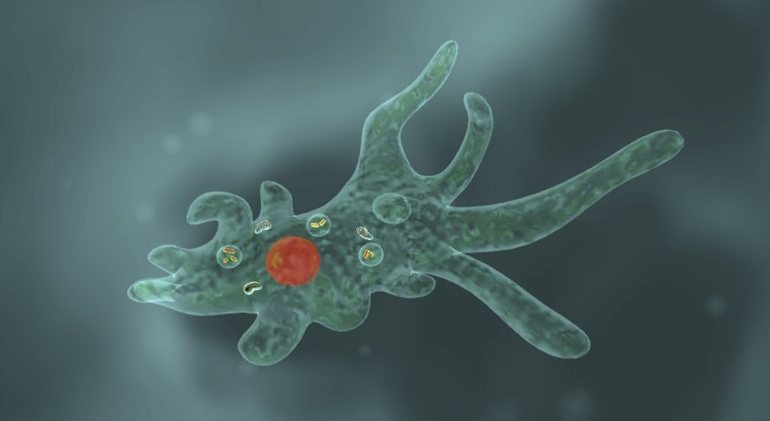

Обыкновенная амеба обитает в пресных водах, маленьких прудах и канавах с илистым дном, кроме того, микроорганизмы легко размножаются в условиях лаборатории. Это самый крупный представитель среди существующих простейших. Когда он передвигается, то может вырасти до 0,5 мм и его видно невооруженным глазом.

Если смотреть за амебой через микроскоп, то можно заметить несколько длинных ложноножек, напоминающих лопасти. Форма тела саркодовых постоянно изменяется, часть псевдоподий втягивается внутрь, а некоторые, наоборот, удлиняются. Ложноножки в нескольких точках закрепляются к почве, что помогает амебе передвигаться.

Если простейшее сталкивается с пищевой органикой, то оно обхватывает всю частицу и помещает ее внутрь плазмалеммы вместе с жидкостью. Так в теле образуются пузырьки с пищей, которые называют пищеварительными вакуолями, и в них происходит процесс переваривания органики.

Кроме того, в цитоплазме обыкновенного простейшего периодически появляется прозрачный пузырек. Это сократительная вакуоль, которая выполняет для микроорганизма важные жизненные задачи. Она набирает в себя воду из цитоплазмы, увеличиваясь в размерах, а затем сокращается и выбрасывает ее через отверстие наружу.

Вся эта процедура происходит в течение 5—8 минут. В теле амебы количество органических и неорганических веществ выше, чем в окружающей жидкости, поэтому вода поступает в протоплазму микроорганизма. Благодаря сократительной вакуоли, ее избыток выбрасывается наружу. Если бы этого не происходило, то амеба просто растворилась бы в воде.

Вместе с жидкостью выделяются продукты обмена веществ, то есть сократительная вакуоль принимает участие в процессе выделения. С водой в микроорганизм поступает кислород, таким образом, органоид помогает простейшему организму дышать. Как и в любой клетке, в теле амебы находится ядро, которое практически не видно, поэтому для его обнаружения специалисты применяют красители.

Размножение микроорганизма происходит единственным способом — это деление на две клетки при свободном передвижении. Оно происходит через центр ядра, которое разделяется на две половины. Периодичность этого процесса зависит от температуры обитания, питания и происходит один раз через 1—2 суток.

Паразитические микроорганизмы

Некоторые виды простейших могут вести паразитический образ жизни, поселившись в кишечнике позвоночных и беспозвоночных животных. У человека в кишечной полости обитают пять видов микроорганизмов. Четыре из них считаются безобидными, но пятый, который носит название дизентерийной амебы, может вызывать тяжелое заболевание — амебиаз.

Этот вид простейших представляет собой очень мелкие микроорганизмы (20—30 мк), которые живут в толстом кишечнике. Основной их характеристикой считается высокая подвижность. Амеба существует практически во всех уголках мира, но заболевание амебиаз встречается довольно редко, только в южных и теплых регионах.

Это объясняется тем, что наличие паразитического микроорганизма не всегда сопровождается заболеванием. В этом случае дизентерийная амеба выполняет функцию носительства, то есть она передвигается в кишечной среде, питается бактериями, но не вызывает патологических изменений. Но иногда микроорганизм активно начинает проникать в стенки кишечника.

Такое действие вызывает у человека тяжелую форму кровавого поноса. В этот период амеба меняет объект питания, начиная поедать красные кровяные клетки вместо бактерий. Если не пройти курс лечения, то амебиаз перейдет в хроническую форму, вызывая у человека сильное истощение.

Дизентерийные микроорганизмы могут жить только в организме человека, а попадая в почву или воду, они сразу погибают. Заражение осуществляется непостоянными формами существования — цистами. Когда простейшие из толстого кишечника попадают в прямую кишку, то они меняют свою форму. Они втягивают ложноножки, выкидывают пищевые частицы и становятся круглыми, а эктоплазма образует тонкое, но прочное покрытие.

Этот процесс называется инцистирование. Особенностью этого момента считается деление ядра последовательно два раза, образуя характерные четырехъядерные цисты. В таком виде они с фекалиями выводятся наружу, где продолжают существовать в течение 2—3 месяцев. Если паразитическое простейшее попадает в организм человека, то оно эксцистируется.

Тело разделяется два раза, при этом ядро не затрагивается. В итоге образуются четыре одноядерных микроорганизма, которые приступают к активной жизнедеятельности. К паразитическим микроорганизмам относят и ротовую амебу, которая обитает в полости рта человека.

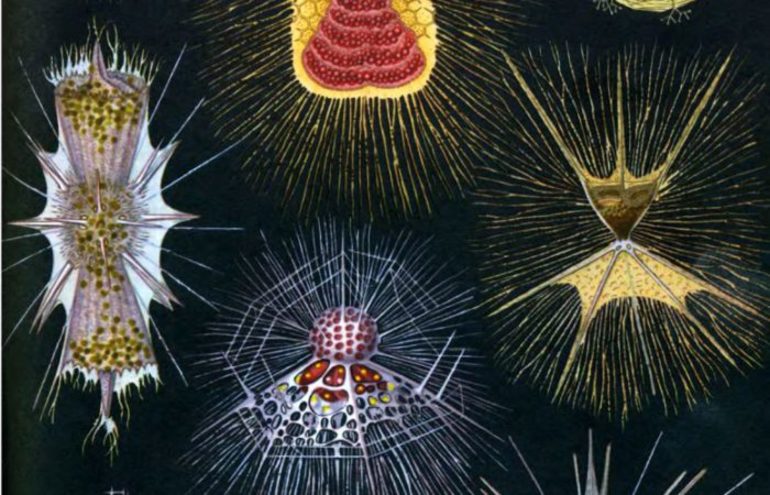

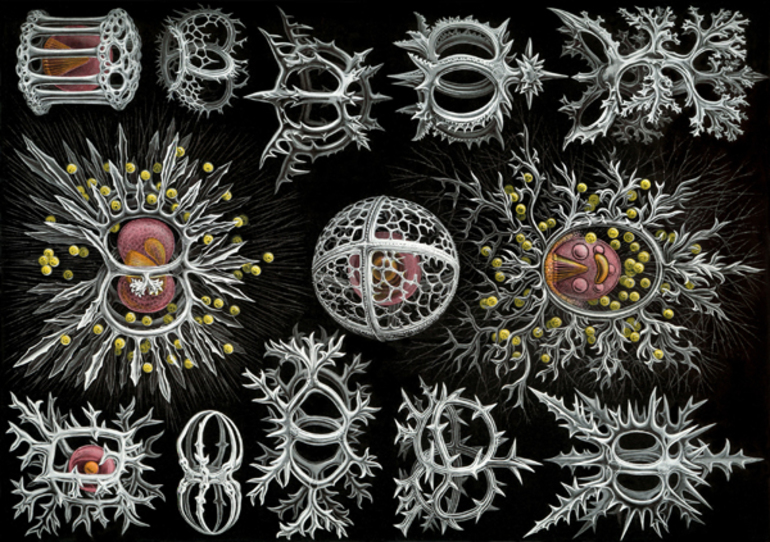

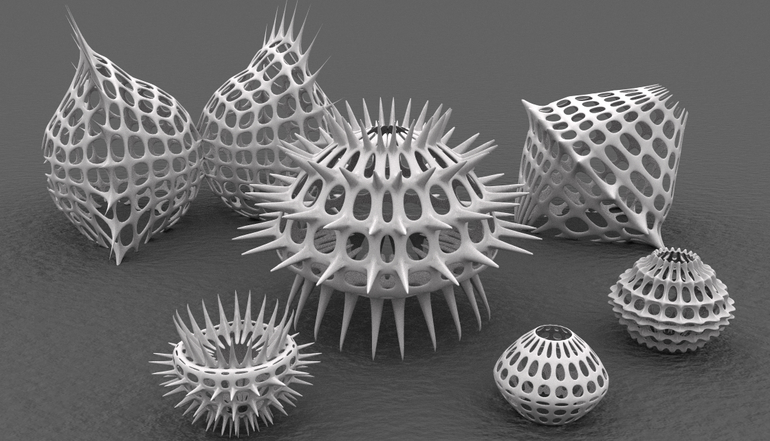

Подкласс лучевики

Самый многочисленный по числу видов морской подкласс в биологической систематике саркодовых составляют лучевики, или радиолярии. Он насчитывает более 7—8 тыс. видов. Лучевики относятся к планктонным организмам, которые в основном живут в морских водах тропических и субтропических зонах.

Размеры тела радиолярий колеблются в пределах от 50 мк до 1 мм и более. Существуют некоторые объединения саркодовых, обладающих гораздо крупным телом. Значительная часть радиолярий имеет форму сферы с характерной капсулой в центре. Это органическая мембрана, расположенная вокруг цитоплазмы с ядром.

Стенки капсулы обладают множеством отверстий, через которые происходит сообщение внутрикапсулярной плазмалеммы с экстракапсулярной. Мембрана, расположенная в центре тела, считается скелетным образованием, которое защищает плазмалемму с ядром. Довольно широкую зону у радиолярий образует эктоплазма, которая обладает многочисленными включениями.

Основная их масса — это слизь, образующая мощный слой. Кроме слизи, в цитоплазме лучевиков встречаются капли жира. Все эти образования облегчают саркодовые и помогают им свободно передвигаться в морском пространстве. У некоторых радиолярий внутри цитоплазмы встречаются одноклеточные водоросли из отряда панцирных жгутиковых.

Это доказывает процесс симбиоза простейших организмов с растительным миром. Водоросли в теле простейших получают питательные вещества и углекислый газ, который образуется в результате дыхания. Подкласс лучевиков делится на четыре отряда:

Все они отличаются типичными формами скелетных образований. Недостаточно изучены процессы размножения лучевиков, хотя ученые длительное время занимались исследованием этих простейших. Проблема в том, что радиолярии долго не живут в лабораторных условиях, поэтому не удается получить полные результаты.

Скелетное образование не позволяет им делиться на две части как в случае с амебами. Скорее всего, формирование зародышей с одним ядром у них происходит как при бесполом размножении фораминифер. Этот процесс у радиолярий требует продолжения дальнейших исследований.

Источник