Тип развития перепончатокрылых способ непрямого развития

Селивёрстова Алиса Андреевна

- alisa@onlineclass.spaceГруппа ВКонтактеBioChem Сhannel

- Profi.RU

- Яндекс.Дзенportfoliosite.comgithub.com/username@twittername —>

Подготовка к:

OnLine

Материал по биологии

При прямом развитии новый организм имеет большое сходство с взрослым — есть все органы взрослого организма, но некоторые из них недоразвиты. Однако, детеныши могут иметь отличные от взрослого пропорции тела, меньший размер и они не способны к размножению.

Одни органы работают активнее, например, тимус человека, отвечающий за развитие лимфоидной ткани (следовательно, за формирование иммунитета) активнее работает в детском возрасте.

Другие, например такие как половые железы, недоразвиты и будут изменятся в процессе онтогенеза.

Примеры позвоночных животных с прямым развитием:

Примеры беспозвоночных животных с прямым развитием:

Планарии (ресничные черви);

Дождевой червь (малощетинковый кольчатый червь);

Брюхоногие и головоногие моллюски;

При непрямом развитии новый организм не похож на взрослую особь (отличается не только размерами, но и может не иметь некоторых органов взрослого организма, у некоторых есть провизорные (личиночные) органы), поэтому должен претерпеть глобальные изменения – метаморфоз.

Превращение может быть полным (со стадией куколки) и неполным (с постепенным изменением).

Беспозвоночные животные с неполным метаморфозом:

Кишечнополостные (личинка планула);

Паразитические плоские черви (шестикрючечная личинка онкосфера у бычьего цепня, мирацидий, редия, церкарий у печеночного сосальщика);

Многощетинковые кольчатые черви (личинка трохофора);

Двустворчатые моллюски (трохофора, велигер, глохидий);

Крабы и креветки (личинка зоеа, науплиус);

Насекомые из отряда полужесткокрылые: клопы, гладыши, водомерки (личинка нимфа);

Насекомые из отряда прямокрылые: кузнечики, сверчки, саранча (личинка нимфа);

Насекомые из отряда стрекозы (личинка наяда);

Насекомые из отряда тараканы (личинка нимфа);

Насекомые из отряда равнокрылые: цикады, тля листоблошки (личинка нимфа);

Насекомые из отряда вши (личинка нимфа);

Позвоночные с неполным превращением:

Бесчелюстные (личинка пескоройка)

Земноводные (личинка головастик)

Беспозвоночные с полным превращением

К этой группе относят насекомых, которые переживают стадию куколки в своем развитии, личинка отличается от взрослой особи по многим признакам: анатомии и морфологии, питанию, месту обитания. Такое отличие уменьшает внутривидовую конкуренцию между молодыми и взрослыми особями и увеличивают выживаемость вида в целом.

Такой тип развития характерен для следующих отрядов насекомых:

Двукрылые (личинка мухи – опарыш, личика комара — мотыль);

Чешуекрылые или бабочки (личинка гусеница);

Перепончатокрылые – осы, пчёлы, шмели, муравьи.

Таблица «Животные с прямым и непрямым развитием, с полным и неполным превращением»

Источник

Тип развития перепончатокрылых способ непрямого развития

Биология | ЕГЭ 2022 | Вебиум запись закреплена

ПРЯМОЕ И НЕПРЯМОЕ РАЗВИТИЕ

Многие студенты обходят стороной эту тему, она кажется им сложной. Но не бойся! Сегодня мы расскажем всё максимально просто и разложим информацию по полочкам

• Рождение особей, которые похожи по строению на взрослый организм.

• Потомство отличается от взрослой особи только размерами, пропорциями и недоразвитием некоторых органов.

• Характерно для пресмыкающихся, птиц, млекопитающих и некоторых беспозвоночных.

• Рождение особей, которые по строению и образу жизни отличаются от взрослых организмов. Дальнейшее развитие с МЕТАМОРФОЗОМ.

• Из яйца выходит личинка, которая устроена проще взрослого организма.

• Личинки и взрослые особи занимают разные экологические ниши — это снижает внутривидовую. конкуренцию

• Характерно для некоторых насекомых и земноводных.

Непрямое развитие насекомых делится на 2 варианта:

1) С НЕПОЛНЫМ превращением (метаморфозом)

Делится на 3 стадии:

• яйцо

• личинка

• имаго (взрослая особь)

Отряды насекомых:

• стрекозы

• таракановые

• прямокрылые (кузнечики)

• полужесткокрылые (клопы)

2) С ПОЛНЫМ превращением (метаморфозом)

Делится на 4 стадии:

• яйцо

• личинка

• куколка

• имаго (взрослая особь)

Отряды насекомых:

• перепончатокрылые (пчелы)

• жесткокрылые (жуки)

• чешуекрылые (бабочки)

• двукрылые (мухи)

• блохи

Если у тебя есть классная запоминалка отрядов насекомых, то можешь поделиться ей в комментариях

Источник

Постэмбриональное развитие

Период от выхода организма из яйцевых оболочек или рождения до смерти называется постэмбриональным. Мы с вами находимся в этом периоде. Для него характерен дальнейший рост и развитие организма.

У животных рост ограничен, у растений и грибов возможен неограниченный рост (он ограничен лишь условиями среды, субстратом).

В постэмбриональном развитии организма можно выделить несколько периодов:

- Дорепродуктивный

Особенно активный рост и развитие организма, половое созревание.

Функционирование взрослого, сформированного организма. Размножение.

Постепенное угасание процессов жизнедеятельности, старение.

Прямое и непрямое развитие

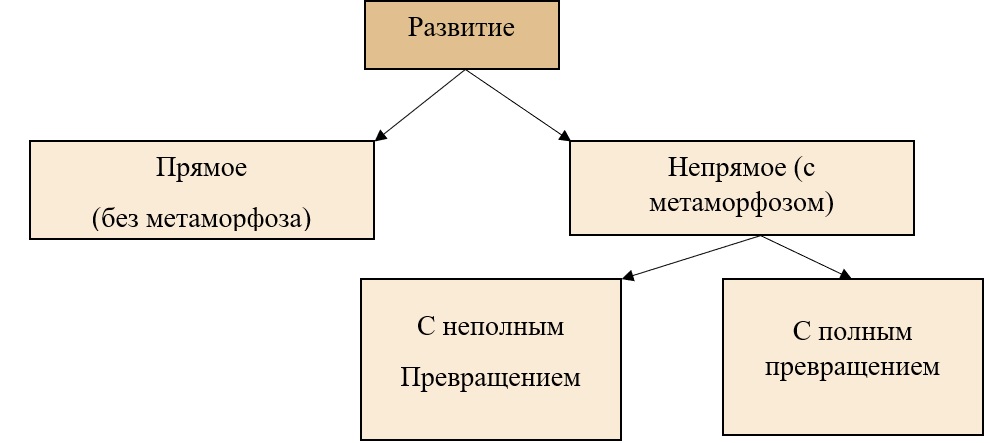

Выделяют два основных варианта постэмбрионального развития:

- Прямое

В этом случае взрослая особь отличается от молодой только бо́льшими размерами. Молодая особь ведет тот же образ жизни, что и взрослая. Такой тип развития свойственен наземным позвоночным.

Непрямое развитие отличается от прямого тем, что из яйца появляется личинка, которая сильно отличается от взрослой особи. Непрямой тип развития характерен, например, для всех насекомых.

Непрямое развитие может протекать с неполным метаморфозом (неполное превращение) или с полным метаморфозом (греч. μεταμόρφωσις — превращение). В ходе метаморфоза (полного превращения) происходит глубокое преобразование строения организма или отдельных его органов.

Молодая особь (личинка) весьма заметно отличается от взрослой (имаго). Так, например, гусеницы — личинки, ползают на листьях растений и усиленно питаются ими, быстро растут.

На определенном этапе происходят коренные преобразования личинки — ее метаморфоз. Гусеница превращается в куколку: разрушаются почти все органы и системы, кроме нервной и кровеносной систем.

Из кокона выходит совершенно «новый» организм — бабочка, имеющая крылья и способная к полету. Основная функция бабочки — взрослой особи (имаго) — размножение и расселение.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Hymenoptera — Отряд Перепончатокрылые

Специалистов, изучающих перепончатокрылых насекомых называют гименоптерологами.

Морфологические признаки

Голова, грудь и брюшко резко обособлены. Голова свободная, в основном расширенная в поперечном направлении. Сложные глаза почти всегда хорошо развиты, между ними обыкновенно три расположенных в виде треугольника простых глазка; встречаются также формы, лишённые глазков или совершенно слепые (например, рабочие муравьи некоторых видов).

Усики, или сяжки, развиты в весьма различной степени и имеют от 3 до 60 члеников; они бывают прямые или коленчатые, причём различают стебелёк и прикреплённый к нему под углом — жгутик.

Ротовые органы или чисто грызущего типа, или же нижняя губа и нижние челюсти изменены в органы принятия жидкой пищи (органы лизания, лакания). Сильно развитые верхние челюсти у некоторых служат для измельчения пищи, а у большинства орудиями при постройке жилищ, прогрызании ходов в дереве (прогрызали и свинцовые листы), приготовления пищи для личинок, убивания добычи, таскания строительных и питательных материалов и т. п.

Членики груди плотно соединены между собой; переднегрудь относительно очень мала; среднегрудь развита сильнее всего; заднегрудь мало развита, и с ней сзади плотно срастается небольшой первый членик брюшка.

Крылья всегда перепончатые, прозрачные или окрашенные, с редкой сетью жилок, иногда вовсе без них; первая пара крыльев всегда длиннее задней; при полёте — передний край заднего крыла с помощью особых крючочков прицепляется к заднему краю переднего, так что оба составляют одну летательную поверхность. В покое крылья складываются горизонтально на спине, но у настоящих ос (семейство Vespidae) передние крылья складываются при этом вдвое по длине и лежат по бокам тела. Как и в других отрядах насекомых, среди перепончатокрылых попадаются и бескрылые формы, таковы все рабочие муравьи, самки немок, самцы некоторых муравьёв (напр. Anergates), самки некоторых орехотворок.

Ноги перепончатокрылых ходильные, имеют простые или двойные вертлуги, 5-члениковые лапки. Часть групп имеют особенности в строении, приспособленные для собирания цветочной пыльцы (см. Пчёлы).

Брюшко весьма различной формы, состоит из 6—8 члеников, не считая членика, плотно соединённого с заднегрудью, и видоизмененных члеников, втянутых в задний конец брюшка и несущих у самок жало или сверло, у самцов — органы совокупления. К груди брюшко прикрепляется или широким основанием, или более или менее суженным и удлинённым стебельком. Придатки заднего конца брюшка (жала и сверла или яйцеклады) состоят из пары щетинок, или стилетов, и желобковатой части, состоящей из двух отдельных или более или менее слитных пластинок. При основании жала, которое в спокойном состоянии всегда втянуто внутрь брюшка, находится парная ядовитая железа с резервуаром, в котором скапливается яд. Иногда (именно у многих муравьёв) жала нет, есть лишь ядовитая железа; в этом случае насекомое делает рану челюстями и, подгибая вперед брюшко, вбрызгивает в неё яд. Яйцеклады, или свёрла, могут представлять большое разнообразие в строении. Назначение их — ввести яйцо в растение или животное, в которых личинке предстоит жить; смотря по тому, насколько доступно место, куда яйцо откладывается, и яйцеклады могут быть короче или длиннее, причём короткие яйцеклады в покое втянуты, длинные свободны.

Пищеварительный канал сильно развит и длинен у тех форм, которые сравнительно долго живут в стадии взрослого насекомого (пчёлы, муравьи, осы), и короток у форм, живущих во взрослой стадии недолго (орехотворки, наездники). Трахейная система часто снабжена пузырями. В строении нервной системы замечательно сильное развитие так называемых стебельчатых тел или мозговых извилин надглоточного узла у тех перепончатокрылых, которые отличаются наиболее развитой психической жизнью (муравьёв, пчёл, ос); при этом у разных неделимых одного вида замечаются такие же различия; так, у самцов пчёл (трутней) эти органы развиты меньше, чем у деятельных рабочих.

Жизненный цикл

Перепончатокрылые представляют более или менее резкий половой диморфизм; самцы нередко сильно отличаются от самок величиной, окраской, развитием крыльев, органов чувств и т. д. У общественных перепончатокрылых, кроме самцов и самок, есть ещё недоразвитые самки, неспособные к оплодотворению — так называемые рабочие, которые, в свою очередь, могут быть разного строения, так что в одной общине может быть от трёх до пяти разных родов индивидов (самцы, самки и 1—3 формы рабочих). Наряду с обыкновенным размножением путём оплодотворённых яиц у перепончатокрылых распространено также размножение без оплодотворения (партеногенетическое). При этом из неоплодотворённых яиц могут развиваться лишь самцы (например, у пчёл, у которых самка по произволу оплодотворяет откладываемые яйца; неоплодотворённые и потому дающие самцов яйца могут откладывать также и рабочие пчёлы) или и самки (например, у орехотворок). Иногда (у орехотворок) партеногенетические поколения могут чередоваться с половыми (гетерогония).

Превращение перепончатокрылых полное. Личинки представляют весьма различное строение. У одних (пилильщиков) личинки живут свободно на листьях, по внешнему виду похожи на личинок (гусениц) бабочек (отсюда название — ложные гусеницы) и имеют 3 пары грудных и 6—8 пар брюшных ног. У рогохвостов (Siricidae) личинки живут в дереве или (Cephidae) в стеблях и ветвях растений и имеют 3 пары недоразвитых грудных ног. У остальных перепончатокрылых личинки живут в гнездах или внутри питательных веществ и бывают лишены ног.

Куколки перепончатокрылых всегда относятся к типу свободных куколок (Pupa libera; см. Насекомые). Перед окукливанием личинка обыкновенно делает из выделяемых ею шелковинок рыхлый или плотный кокон, тогда как другие окукливаются без кокона.

Попечение о потомстве проявляется среди перепончатокрылых в весьма разнообразных формах и достигает у некоторых высшей степени сложности. В простейших случаях яйца просто откладываются в питательные растительные вещества, например листья или древесину; при этом вокруг отложенных яиц может происходить уродливое разрастание растительной ткани, ведущее к образованию так называемых галлов или орешков (у орехотворок). Часто личинки живут в качестве паразитов в других животных (насекомых, их личинках, куколках, яйцах, пауках) — в этом случае самка откладывает яйца в тело или на тело этих животных (наездники, некоторые орехотворки); иногда они паразитируют в гнездах других перепончатокрылых, поедая их личинок; в таком случае самка пробирается в чужие гнезда и кладет яйца в ячейки с потомством хозяев гнезда (пчёлы-кукушки, блестянки, некоторые осы). Весьма многие перепончатокрылые строят для своего потомства особые жилища. Живущие одиночно делают для этого норки в земле, глине, дереве или строят из различных материалов (земли, глины, листьев, см. Мегахила) гнезда. Эти гнёзда некоторые перепончатокрылые наполняют смесью цветочной пыли и мёда, кладут в них яйца и оставляют их, не заботясь более о потомстве. Другие от времени до времени приносят личинке свежую пищу (так, мухоедка-Bembex приносит убитых мух). Наконец, весьма многие виды наполняют гнезда запасом пищи в виде парализованных животных: самки ловят насекомых или их личинок, пауков и, жаля их в нервные узлы, приводят в более или менее неподвижное состояние; такие парализованные животные не могут оказать никакого сопротивления поедающей их личинке, но в то же время долго остаются живыми, обеспечивая личинке запас свежей пищи.

Высшей степени сложности попечение о потомстве достигает у общественных перепончатокрылых; здесь в самой общине произошло разделение труда, связанное с утратой большинством самок способности размножения; на долю этих самок (рабочих) и падают вполне или главным образом все труды по постройке гнезд, добыванию пищи и уходу за потомством. Гнёзда общественных перепончатокрылых, достигающие часто чрезвычайной сложности и совершенства, строятся из вещества, выделяемого самими насекомыми — воска (у пчёл, шмелей) или измельченных челюстями растительных веществ (у ос), из земли, глины, навоза и т. д., или — вырываются в земле. Кормление личинок производится постепенно, причём пища даётся прямо в рот личинки; она может состоять из пыльцы и меда (у пчёл), сахаристых веществ и насекомых (у ос, муравьёв).

По отношению к человеку некоторые перепончатокрылые полезны прямо, доставляя ему полезные вещества (мёд, воск), другие — косвенно, истребляя вредных насекомых (в этом отношении особенно важны наездники в широком смысле этого слова). Важное значение имеют многие из перепончатокрылых также в процессе опыления растений. Вредят перепончатокрылые отчасти своими ужалениями, отчасти поедая различные запасы и портя здания (некоторые муравьи), но главным образом вредны многие из них в сельскохозяйственном отношении, причиняя более или менее значительные опустошения среди культурных и лесных растений.

К отряду перепончатокрылых принадлежит значительное число видов (различные авторы определяют примерную цифру их в 15—25 тысяч), распределенных по всем частям света. В ископаемом состоянии они известны с лейаса, а больше всего ископаемых перепончатокрылых найдено в третичных отложениях и янтаре.

Источник