1.5.Токсичные химические вещества раздражающего действия

Раздражающими (ирритантами) называются химические вещества, действующие на нервные окончания, разветвляющиеся в покровных тканях, что сопровождается рядом местных и общих рефлекторных реакций.

Проникают в организм ингаляционно. При контакте со слизистыми оболочками дыхательных путей, глаз и кожи вызывают местное раздражение, в результате которого обычно без скрытого периода возникает воспалительная реакция. Некоторые раздражающие ТХВ после скрытого периода могут приводить к острому токсическому отеку лёгких. Общетоксическое действие отдельных раздражающих ТХВ проявляется избирательным действием на ЦНС, ферменты, кровь (гемолиз, метгемоглобинемия) и паренхиматозные органы.

К группе веществ раздражающего действия относятся СS, СR, адамсит, дифенилхлорарсин, дифенилцинарсин, хлорацетофенон и др.

Классификация ТХВ раздражающего действия:

— алифатические и ароматические галогенированные кетоны;

— ароматические мышьякорганические соединения (производные трехвалентного мышьяка);

— другие ароматические и гетероциклические соединения.

Вещества первых двух групп относятся к лакриматорам — слезоточивым отравляющим веществам, действующим преимущественно на конъюнктиву глаз (хлорацетофенон, СS, СR), третьей группы — к веществам, раздражающим верхние дыхательные пути — стернитам, (адамсит). Остальные в равной степени раздражают глаза и дыхательные пути (и даже кожу).

Все они твердые кристаллические вещества и применяются в виде аэрозолей. В безветренную погоду радиус облака сохраняется в течение 6-10 минут, составляет 5-7м; для создания обширных зон с глубиной загрязненния до 10 км применяются ядовито-дымовые шашки, для увеличения стойкости использовались во Вьетнаме специальные рецептуры, заражающие местность на 2 недели и даже до месяца.

в воде растворяется плохо, хорошо — в органических растворителях жирах, липидах, содержит две циангруппы и может оказывать токсическое действие подобно цианидам. Стойкость на местности около 2 недель.

желтый порошок, на местности сохраняется длительно.

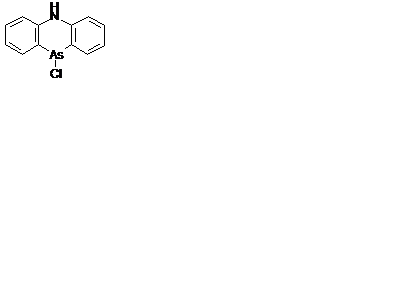

Адамсит (ДМ) дифениламинохлорарсин

Кристаллическое вещество желтого цвета, не растворяется в воде и не гидролизуется. Является мышьякосодержащим веществом, поэтому унитиол обладает антидотным действием.

Бесцветные или желтоватые кристаллы с ароматным запахом, вызывает сильное раздражение глаз.

Механизм токсического действия объясняется сложными нервнорефлекторными реакциями, болевое действие объясняется их липидотропностью, наличием в молекуле ароматического кольца. Возможно два варианта действия:

1) прямое действие яда на нервные волокна, что нарушает метаболические процессы в нервных окончаниях и ведет к развитию импульсации по волокну;

2) опосредованное действие яда через активацию процессов синтеза в покровных тканях брадикинина и простагландинов, которые вторично возбуждают окончания ноцицептивных волокон.

Признаки поражения. При воздействии лакриматоров вначале появляются симптомы поражения органа зрения, затем — верхних дыхательных путей, а при действии стернитов — наоборот. Характерны: жжение, боль, резь в глазах, слезотечение, светобоязнь, позже присоединяются жгучая боль в горле, носу, за грудиной, в глазах, чихание, кашель, головная боль, гиперемия слизистых, при средней степени поражения присоединяется одышка, саливация, тошнота, конъюнктивит, отек и спазм век, отек конъюнктивы, роговицы, психомоторное возбуждение, теряется ориентировка; в тяжелых случаях резкая слабость, удушье, боли в суставах, ушах, спине, мышцах конечностей, сильные загрудинные боли, многократная рвота, дерматит, трахеобронхит, отек легких, асфиксия. При длительной экспозиции лакриматоров и стернитов в высоких концентрациях возможны летальные исходы из-за отека легких.

Первая и доврачебная помощь:

в очаге: надеть противогаз, применить фицилин (рецептура, содержащая летучие анестетики) или противодымную смесь это лечебная смесь из летучих ингредиентов, обладает болеутоляющим действием на слизистые, нормализует деятельность ЦНС, ССС и дыхательной системы; содержит летучие препараты: эфир и хлороформ по 40 мл, спирт-ректификат 20мл и 5капель нашатырного спирта, выпускается в ампулах с оплеткой по 1 мл, следует раздавить конец ампулы и заложить ее под маску противогаза, можно последовательно использовать несколько ампул;

— снять противогаз, очистить одежду обтиранием, вытряхиванием, по возможности её необходимо сменить, т.к. одежда адсорбирует частицы вещества.

— промыть глаза, прополоскать носоглотку и ротовую полость чистой водой или 2% р-ром гидрокарбоната натрия, закапать в глаза по 1-2 капли 2% р-ра новокаина или лидокаина, смазать слизистую носоглотки 1% р-ром новокаина, дать обезболивающие и седативные.

Экстренная медицинская помощь на госпитальном этапе лечения заключается в лечении трахеобронхита или отека легких.

Источник

Токсичные химические вещества раздражающего действия

Раздражающими (ирритантами) называются химические вещества, действующие на нервные окончания, разветвляющиеся в покровных тканях, что сопровождается рядом местных и общих рефлекторных реакций.

Проникают в организм ингаляционно. При контакте со слизистыми оболочками дыхательных путей, глаз и кожи вызывают местное раздражение, в результате которого обычно без скрытого периода возникает воспалительная реакция. Некоторые раздражающие ТХВ после скрытого периода могут приводить к острому токсическому отеку лёгких. Общетоксическое действие отдельных раздражающих ТХВ проявляется избирательным действием на ЦНС, ферменты, кровь (гемолиз, метгемоглобинемия) и паренхиматозные органы.

К группе веществ раздражающего действия относятся СS, СR, адамсит, дифенилхлорарсин, дифенилцинарсин, хлорацетофенон и др.

Классификация ТХВ раздражающего действия:

— алифатические и ароматические галогенированные кетоны;

— ароматические мышьякорганические соединения (производные трехвалентного мышьяка);

— другие ароматические и гетероциклические соединения.

Вещества первых двух групп относятся к лакриматорам — слезоточивым отравляющим веществам, действующим преимущественно на конъюнктиву глаз (хлорацетофенон, СS, СR), третьей группы — к веществам, раздражающим верхние дыхательные пути — стернитам, (адамсит). Остальные в равной степени раздражают глаза и дыхательные пути (и даже кожу).

Все они твердые кристаллические вещества и применяются в виде аэрозолей. В безветренную погоду радиус облака сохраняется в течение 6-10 минут, составляет 5-7м; для создания обширных зон сглубиной загрязненния до 10 км применяются ядовито-дымовые шашки, для увеличения стойкости использовались во Вьетнаме специальные рецептуры, заражающие местность на 2 недели и даже до месяца.

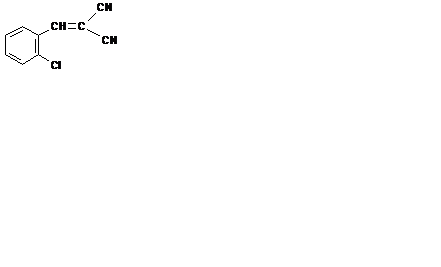

Вещество СS (си-эс), ортохлорбензальмалонодинитрил

в воде растворяется плохо, хорошо — в органических растворителях жирах, липидах, содержит две циангруппы и может оказывать токсическое действие подобно цианидам. Стойкостьна местности около 2 недель.

Вещество СR (си-ар)дибенз-1,4оксазепин,

желтый порошок, на местности сохраняется длительно.

Адамсит (ДМ) дифениламинохлорарсин

Кристаллическое вещество желтого цвета, не растворяется в воде и не гидролизуется. Является мышьякосодержащим веществом,поэтому унитиол обладает антидотным действием.

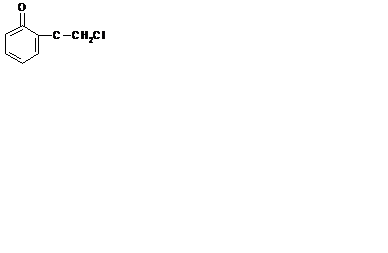

Хлорацетофенон (СN)

Бесцветные или желтоватые кристаллы с ароматным запахом, вызывает сильное раздражение глаз.

Механизм токсического действияобъясняется сложными нервнорефлекторными реакциями, болевое действие объясняется их липидотропностью, наличием в молекуле ароматического кольца. Возможно два варианта действия:

1) прямое действие яда на нервные волокна, что нарушает метаболические процессы в нервных окончаниях и ведет к развитию импульсации по волокну;

2) опосредованное действие яда через активацию процессов синтеза в покровных тканях брадикинина и простагландинов, которые вторично возбуждают окончания ноцицептивных волокон.

Признаки поражения.При воздействии лакриматоров вначале появляются симптомы поражения органа зрения, затем — верхних дыхательных путей, а при действии стернитов — наоборот. Характерны: жжение, боль, резь в глазах, слезотечение, светобоязнь, позже присоединяются жгучая боль в горле, носу, за грудиной, в глазах, чихание, кашель, головная боль, гиперемия слизистых, при средней степени поражения присоединяется одышка, саливация, тошнота, конъюнктивит, отек и спазм век, отек конъюнктивы, роговицы, психомоторное возбуждение, теряется ориентировка; в тяжелых случаях — резкая слабость, удушье, боли в суставах, ушах, спине, мышцах конечностей, сильные загрудинные боли, многократная рвота, дерматит, трахеобронхит, отек легких, асфиксия. При длительной экспозиции лакриматоров и стернитов в высоких концентрациях возможны летальные исходы из-за отека легких.

Первая и доврачебная помощь:

в очаге:надеть противогаз, применить фицилин (рецептура, содержащая летучие анестетики) или противодымную смесь — это лечебная смесь излетучих ингредиентов, обладает болеутоляющим действием на слизистые, нормализует деятельность ЦНС, ССС и дыхательной системы; содержит летучие препараты: эфир и хлороформ по40 мл, спирт-ректификат 20мл и 5капель нашатырного спирта, выпускается в ампулах с оплеткой по 1 мл, следует раздавить конец ампулы и заложить ее под маску противогаза, можно последовательно использовать несколько ампул;

вне очага:

— снять противогаз, очистить одежду обтиранием, вытряхиванием, по возможности её необходимо сменить, т.к. одежда адсорбирует частицы вещества.

-промыть глаза, прополоскать носоглотку и ротовую полость чистой водой или 2%р-ром гидрокарбоната натрия, закапать в глаза по 1-2 капли 2% р-ра новокаина или лидокаина, смазать слизистую носоглотки 1% р-ром новокаина, дать обезболивающие и седативные.

Экстренная медицинская помощь на госпитальном этапе лечения заключается в лечении трахеобронхита или отека легких.

Источник

5. Тхв раздражающего действия. Перечень и классификация веществ раздражающего действия. Характеристика очага. Медицинская сортировка и объем помощи в очаге и на эмэ.

Отравляющие вещества раздражающего действия по своему назначению не призваны вызывать смертельных поражений. Во многих странах, в том числе и в России, вещества подобного действия разрешено применять для полицейских целей. По этой причине с поражениями вызванными данными веществами может встретиться врач в обычных мирных обстоятельствах. Данные вещества могут использоваться и в качестве средств самообороны без особых разрешений.

Несмотря на известность, распространенность. этой группы веществ полагается, что они могут достаточно широко использоваться в военное время с целью сделать невозможным нахождение на отдельных территориях без средств защиты и изнурения противника, а также временного выведения из боеспособного состояния личного состава войск.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВАХ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

К раздражающим веществам относятся химические соединения, в незначительных концентрациях вызывающие кратковременную потерю живой силой боеспособности вследствие раздражения слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и иногда кожных покровов. В США и ряде других зарубежных стран их называют ирритантами (от англ. irritant — раздражающее вещество).

Смертельное действие для ирритантов нехарактерно и возможно только при поступлении в организм очень высоких доз этих веществ, в десятки — сотни раз превышающих минимально и оптимально действующие дозы. Выведение живой силы из строя с помощью ирритантов достигается в результате воздействия на людей их пара или аэрозоля, отсюда токсикологические характеристики раздражающих веществ выражаются значениями С, -чаще всего 1С,5о и LC,5o.

Основное боевое назначение ирритантов состоит а том, чтобы в результате систематического и длительного их применения вынудить войска противника находиться в средствах защиты органов дыхания и в укрытиях, физически и психически измотать их, стеснить маневр, затруднить управление и в конечном счете снизить их боеспособность. В бою применение ирритантов считается оправданным только в тех случаях, когда противник имеет слабую химическую дисциплину или не обеспечен исправными противогазами. Не исключено применение раздражающих веществ в тактических смесях с другими отравляющими веществами.

Большое значение придается раздражающим веществам как средству запугивания и деморализации беззащитного населения, разгона митингов и демонстраций. Ирританты состоят на вооружении полиции во многих капиталистических странах и потому нередко классифицируются как полицейские 0В. Некоторые раздражающие вещества используются в качестве учебных 0В.

Учитывая основное назначение ирритантов — вызвать изнурение живой силы при минимальном расходе, эффективность каждого раздражающего вещества помимо значений IC,5o и LC5o оценивают их начальной и непереносимой концентрациями.

Начальной (пороговой) концентрацией называется минимальная концентрация раздражающего вещества, вызывающая раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей или кожи. В атмосфере, содержащей ирритант в начальной концентрации, возможно непродолжительное нахождение живой силы без противогаза.

Непереносимой концентрацией называется концентрация раздражающего вещества в атмосфере, не допускающая даже кратковременного пребывания в ней людей без противогаза. При нахождении в атмосфере с Снач личный состав, не применивший средств защиты, выходит из строя через 3-5 мин.

Таким образом, раздражающие вещества относятся к быстродействующим веществам. В то же время она являются, как правило, кратковременно действующими, поскольку после применения соответствующих средств защиты или после выхода из зараженной атмосферы признаки отравления проходят через минуты — десятки минут.

Вплоть до окончания второй мировой войны все раздражающие вещества делили на две группы: лакриматоры и стерниты.

К лакриматорам, или слезоточивым веществам (от лат. lacrima — слеза), относят соединения, действующие на чувствительные нервные окончания слизистых оболочек глаз и вызывающие обильное слезотечение. При контакте с поверхностью кожи в высоких концентрациях возможно развитие эритемы. Жжение и зуд кожи, особенно потной или разгоряченной, являются первыми признаками, которые наступают сразу после попадания в зараженную атмосферу. Раздражения кожи лакриматорами обычно не требуют серьезного лечения и быстро проходят. Типичными представителями лакриматоров являются агенты CN (хлорацетофенон) и PS (хлорпикрин).

Стернитами, или чихательными веществами (от sternun — грудь, грудина), называют химические соединения, преимущественно действующие на чувствительные нервные окончания слизистых оболочек верхних дыхательных путей и вызывающие раздражение полости носоглотки, сопровождаемое неудержимым чиханием, кашлем и загрудинными болями. Одновременно раздражаются глаза, поражается поверхность кожи, затрагивается центральная нервная система. Такие сопутствующие явления, как тошнота, позыв к рвоте, головная боль и боли в челюстях и зубах, ощущение давления в ушах, указывают на вовлечение в процесс придаточных пазух носа. В тяжелых случаях возможны поражения дыхательного тракта, приводящие к токсическому отеку легких. Следствиями воздействия на нервную систему являются слабость в ногах, боли в суставах и мышцах, а при тяжелых отравлениях — судороги, временная потеря сознания и иногда паралич различных групп мышц. После пребывания в атмосфере с высокими концентрациями стернитов возникают эритемы кожи, нередки опухоли и даже пузыри. Однако в отличие от 0В кожно-нарывного действия поражения кожи стернитами легко поддаются лечению и не переходят в заболевания общего характера. Типичными представителями стернитов являются агенты DM (адамсит), DA (дифенилхлорарсин) и DC (дифенилцианарсин).

В настоящее время деление раздражающих веществ на лакриматоры и стерниты в определенной мере устарело. На вооружение иностранных армий приняты новые ирританты, раздражающие как глаза, так и дыхательные пути. К ним относятся, в частности, агенты CS и CR. Успешно ведутся также поиски так называемых кожных ирритантов, вызывающих преимущественно раздражение и поражения незащищенных участков кожи.

С учетом поражения не защищенных участков кожи, что может сопровождаться болевым шоком, вещества подобного действия названы алгогенами.

3.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. КЛИНИКА ПОРАЖЕНИЯ

Химические названия: (м-хлорацетофенон; а-хлорацетофенон; хлорметилфенилкетон; хлористый фенацнл; фенацилхлорид; хлорацетилбензол; 2-хлор-1 -фенил- 1-этанон. Условные названия и шифры: CN (США);CAP (Великобритания); 0-Salz (Германия); Grandite (Франция).

Хлорацетофенон впервые был получен и исследован и 1871 г. Г. Гребе (Франция). В первую мировую войну он был предложен в США для применения в качестве 0В, но боевой проверки не прошел. Тем не менее в межвоенный период и годы второй мировой войны в США были созданы производственные мощности no CN и накоплены его запасы. В Германии хлорацетофенон производился тремя заводами (в Ханенберге, Зеельце и Люд-вигсхафене) с суммарной годовой производительностью 7,2 тыс. т. Запас вещества уже к маю 1943 г. составил 7114т.

В послевоенное время хлорацетофенон не потерял своего значения. В 60-е годы американская армия применяла его против сил национального освобождения Южного Вьетнама,

В армии США разработаны рецептуры на основе CN, позволяющие применять его в любое время года с помощью дисперсионных боевых приборов. Рецептуры имеют шифры CNB (смесь 10% CN, 45% СС14 и 45% бензола), CNC (смесь 30% CN и 70% СНС1,), CNS (смесь 24% CN, 38% PS и 38% СНС1з). На вооружении состоят ранцевые и съемные механические генераторы аэрозолей. Резервуар ранцевого генератора вмещает 9 кг CN или рецептуры на его основе, а съемного — 40 кг. Съемные генераторы могут устанавливаться на вертолетах или автомобилях. Существуют химические гранаты, снаряженные порошкообразным CN, из которых 0В переводится а аэрозоль методом взрыва. Боеприпасы в снаряжении CN и его рецептурами относятся по табельности к группе В. Они кодируются одним красным кольцом. Генераторы маркируются надписью «CN ТАС», а гранаты -«CN RIOT». Хлорацетофенон входит в состав жидких и твердых учебных рецептур многих армий.

Вещество CN — типичный лакриматор. Слезотечение возникает при С,„ 0,0005 мг/л. При такой концентрации помимо обильного слезотечения возможно раздражение кожи лица и шеи. IС,5о 0,08 мг мин/л, CL,5o — 10 -11 мг, мин/л.

В чистом виде CN представляет собой бесцветное кристаллическое вещество с приятным запахом цветущей черемухи. Технический продукт может иметь окраску от соломенно-желтой до серой. Плотность 1,321 г/см при температуре 20°С, плотность пара по воздуху 5,3. Растворимость в воде при температуре 20°С около 0,1%. Он ограниченно растворяется в неполярных и хорошо — во многих полярных растворителях. Температура кипения CN 245’С, давление насыщенного пара при температуре 20°С — 0,013 мм рт. ст., летучесть — 0,11 мг/л, температура плавления 59°С.

Вещество CN относится к классу замещенных жирноароматических кетонов, которые в целом химически устойчивы. Хотя CN вступает в реакции, обусловленные наличием в его молекуле атома хлора, полярной карбонильной группы и ароматического ядра, для осуществления этих реакций требуются определенные условия.

Хлорацетофенон практически не реагирует с водой и может даже перегоняться с водяным паром без заметного разложения. Очень медленно взаимодействуют с ним и щелочи в водных растворах. Только при кипячении в спиртовых или водно-спиртовых растворах щелочей он почти количественно гндролизуется до твердого нетоксичного фенацилового спирта:

Водноспиртовые растворы сернистого натрия лучше при нагревании превращают CN в нетоксичный дифенацилсульфид и хлористый натрий:

Реакция используется для дегазации CN и для его определения по хлору.

Для CN известны и другие реакции замещения атома хлора, например взаимодействие роданидами, тиосульфатами, алкоголятами, фенолятами, солями карбоновых кислот и т. П.

Под действием сильных окислителей (гипохлоритов, окислов хрома, перманганата калия и т. п.) в органических растворителях CN окисляется главным образом до бензойной кислоты.

Азотная кислота одновременно окисляет и нитрует CN.

В определенных условиях CN хлорируется в боковую цепь или в ароматическое ядро. Такие хлорпроизводные обладают меньшим слезоточивым действием, чем CN, но приобретают кожно-нарывное действие, потому реакции имеют ограниченное значение для целей дегазации.

Хлорацетофенон термически стабилен, плавится и перегоняется при атмосферном давлении без разложения. Нагревание его в течение 15 мин при температуре 300°С вызывает пиролиз 1,5% вещества, при температуре 600°С — 9% и даже при температуре 750°С — не более 32%. Он устойчив к детонации и в расплаве смешивается со взрывчатыми веществами. Эти свойства CN позволяют переводить его в аэрозольное состояние термической возгонкой из пиротехнических смесей и даже из сплавов с взрывчатыми веществами.

Для защиты от аэрозоля CN достаточно надеть очки и респиратор или противогаз. Для дегазации CN применяют подогретые водноспиртовые растворы сернистого натрия

Химические названия: Ю-хлор-5, 10-дигидрофенарсазин; дигидрофенарсазннхлорид; хлорфенарсаэин; хлористый фенарсазин. Условные названия и шифры; DM, Adamsit (США); Azin (Германия).

Ю-Хлор-5, 10-дигидрофенарсазин впервые был получен в 1913 г. фирмой «Байер АГ» (Германия). В 1918 г. он был предложен Р. Адамсом (США) в качестве отравляющего вещества. Название «адамсит», прочно укрепившееся за соединением, первый раз употреблено в работе А. Контарди (1920 г.). И. Матоушек (ЧССР) приписывает первое применение адамсита на поле боя в сентябре 1918г. французским войскам; по данным 3. Франке (ГДР), первой его применила итальянская армия. Информация эта, однако, не вполне достоверна.

В период между первой и второй мировыми войнами DM и другие производные фенарсазина широко исследовались по многих странах. К этому же времени относятся разработки технологии DM, организация его производства, накопление запасов. В США завод по производству DM создан в Эджвудском арсенале. В Германии адамсит получали на заводе концерна «И.Г.Фарбеннплустри» в Урдингене. К марту 1945 г. запас адамсита в Германии составлял 3700 т. Небольшие установки по синтезу этого 0В функционировали в Великобритании, Франции, Италии и Японии.

Адамсит — типичный стернит, вызывающий раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей в концентрации С„„ 0,0001 мг/л. Явления раздражения наступают не сразу после вдыхания аэрозоля, а через 5-10 мин. Концентрация 0,0004 мг/л уже непереносима в течение одной минуты. с 0В действует исключительно через органы дыхания, выводя живую силу из строя в более низких концентрациях, чем все известные до него раздражающие вещества: LC,» 0.02 мг х мин/л. Смертельные поражения DM наступают при LC,» 15 мг х мин/л для относительно длительных и 30 мг х мин/л — для коротких экспозиций. Кожное и кожно-резорбтивное действие для DM нехарактерно.

Химически чистый DM представляет собой светло-желтые игольчатые кристаллы без запаха. Техническое вещество в зависимости от качества окрашено в зеленый цвет различной интенсивности. Плотность 1,648 г/см’ при температуре 20″С, плотность пара по воздуху 9,6. Он практически нерастворим в воде, плохо растворяется — при комнатной температуре в спиртах, ароматических углеводородах, четыреххлористом углероде, однако при нагревании растворимость возрастает. Хорошим растворителем для DM является ацетон. Температура кипения DM — 410°С с частичным разложением. Давление его насыщенного пара при температуре 20°С 2 х 10′ 13 мм рт. ст., максимальная концентрация пара при этой температуре 2 х 10 5 мг/л. Адамсит обладает способностью возгоняться, образуя при этом достаточно стабильный дым. Температура плавления DM — 95°С.

Химические свойства DM обусловлены наличием в его молекуле способных к замещению атома хлора, атомов водорода и бензольных колец, а так же трехвалентного мышьяка, склонного к окислению. В определенных условиях возможен разрыв связей C-As с выделением дифениламина. В целом же это очень устойчивое и химически неактивное соединение.

Гидролиз DM даже при нагревании настолько не значителен, что не имеет практического применения. Гидролиз ускоряется в щелочной среде, хотя и не на столько, чтобы реакцию можно было использовать для дегазации 0В. Продуктом гидролиза является окись дигидрофенарсазина, по раздражающему действию не уступающая DM.

Причина медленного гидролиза DM заключается главным образом в его плохой растворимости в воде. Будучи растворенным в органическом растворителе, смешивающемся с водой, он гидролизуется намного быстрее, особенно в присутствии щелочей.

Атом хлора в DM вступает в различные реакции обмена и в неводной среде замешается другими атомами или функциональными группами. Алкоголяты и феноляты щелочных металлов превращают DM в 10-алкокси (арилокси)-5, 10-дигидрофенарсазины.

Под действием окислителей (перекиси водорода, хлораминов, хлорной извести, перманганатов и т.д.) DM окисляется до дигидрофенарсазиновой кислоты, не обладающей раздражающим действием:

Азотная кислота одновременно окисляет DM и нитрует его в бензольные кольца.

Вещество DM устойчиво к детонации и нагреванию. При нагревании его выше температуры 320°С изменяется только окраска, постепенно переходя от зеленой к темно-коричневой. Заметных явлений разложения DM при кратковременном термическом воздействии не наблюдается.

Надежной защитой от DM служит противогаз. Для разложения DM пригодны любые окислители, однако предварительно требуется растворить 0В в подходящем растворителе, смешивающемся с окислителем.

Химические названия: динитрил о-хлорбензилидинмалоновой кислоты; динитрил2-хлорбензилиденмалоновойкислоты; 2-хлорбензилидинмалонодинитрил; о-хлорбензальмалононигрил; 2-хлорбензальмалононитрнл; 1, 1-дициан-2-(2-хлорфенил) этилен; а-циан-р-(о-хлорфенил)акрилонитрил.

Условные названия и шифры: CS (США, Великобритания); ОСВМ, СВ (Франция).

Вещество CS впервые получено в 1928 г. Б. Корзоном и Р. Стаутоном (США), Вопрос о его военном использовании рассматривался в Великобритании и США еще в 30-е годы, когда было замечено раздражающее действие соединений с двумя нитрильными группами у одного атома углерода, в частности дииитрилов дихлор — (а) и оксималоновой кислот (б), изонитрозо- (в) и этоксимегиладенмалоновой кислоты (г):

Тогда же тщательно исследовались галоидзамещенные бензальмалононитрилы, из которых в качестве 0В было выбрано вещество CS. К началу 50-х годов в британском исследовательском центре Портон-Даун были отработаны технология и способы применения CS, а на заводе в Пэнскъюке (графство Корнуэлл) организовано его производство. Динитрил о-хлорбензилиденмалоновой кислоты вскоре был принят на вооружение британской полиции. В 1954 г, CS приняли на вооружение полиция и национальная гвардия США, а в 1961 г. — и американская армия.

В 1962 г. США начали поставку CS в южновьетнамскую армию, которая уже в декабре 1964 г. применила его под руководством американских советников в боевых действиях против народных вооруженных сил освобождения и партизан Южного Вьетнама. С 1965 г, CS и рецептуры на его основе начали широко применяться американскими войсками. В общей сложности в период с 1965 по 1972 г. армия США израсходовала в Южном Вьетнаме 6800 т CS.

Опыт использования CS во Вьетнаме, а также применение его полицией многих стран для разгона демонстраций и наведении общественного порядка показал, что CS, являясь эффективным ирритантом, но обладает тератогенными свойствами. В связи с этим в 1973 г. он был снят с вооружения полиции.

Вещество CS применяется в виде аэрозоля с помощью боеприпасов взрывного действия и диспергирующих устройств, а также в виде пиротехнических смесей, содержащих 40-50% действующего агента. На вооружении армии США состоят 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды и авиационные химические бомбы в снаряжении CS с дистанционными взрывателями, сбрасываемые и несбрасываемые авиационные кассеты, заполненные «курящимися» шашками с CS, ручные гранаты и патроны для сигнальных пистолетов, а также механические генераторы аэрозолей, позволяющие применять рецептуры CS. Все боеприпасы по табельностн относятся к группе А. Они кодируются одним красным кольцом и маркируются надписью «CS ТАС» (гранаты и патроны -надписью «CS RIOT»).

Рецептуры или тактические смеси на основе CS предназначены для создания стойкого аэрозоля 0В методом распыления. Рецептура CS-1 содержит 5% силикагеля, предотвращающего комкование CS, и представляет собой микроскопически тонкий порошок, сравнимый с тальковой пудрой. Она сохраняет поражающее действие до 5 сут. Рецептура CS-2 — это смесь CS-1, обработанная водоотталкивающим силиконом, благодаря чему она приобретает повышенную сыпучесть, устойчивость к метеорологическим воздействиям и способность продолжительное время находиться в приземном слое атмосферы. Рецептура CS-2 сохраняет раздражающие свойства до 1,5 мес после применения.

Аэрозоль CS оказывает сильное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, которое проявляется в виде обильного слезотечения, мучительного жжения в области носоглотки и загрудинных болей. Часто поражение сопровождается носовыми кровотечениями, конъюнктивитом и покраснением кожи, особенно влажной. При выходе из зараженной зоны явления раздражения слизистых оболочек проходят через 5-15 мин, интенсивность конъюнктивита начинает снижаться через 25-30 мин, а эритемы кожи продолжают сохраняться несколько часов. Первые признаки поражения появляются при С 0,002 мг/л. Концентрация 0,005 мг/л непереносима в течение 1 мин. Значение LС,50 0,02 мг мин/л. При значениях С, 2,7 мг. мин/л отмечаются поражения легких. Особенности поражающего действия CS

мучительная резь и жжение в глазах, сильное слезотечение, судорожное смыкание век;

ощущение присутствия инородного тела в коньюнктивальном мешке;

боли в области орбит и сильная головная боль;

действие на дыхательные пути проявляются следующим образом:

вначале возникают ощущения жжения и царалания в носу, носоглотке и гортани;

спустя несколько минут к этим явлениям присоединяются боли в области лобных и гайморовых пазух и за грудиной, что приводит к потере боеспособности;

появляются слезотечение и обильное выделение слизи из носа, чихание, кашель;

в отдельных случаях наблюдаются тошнота и рвота;

при действии на разгоряченную влажную кожу могут быть отеки и пузыри, во влажном климате — ожоги 2 степени (Вьетнам).

Динитрил о-хлорбензилиденмалоновой кислоты — это твердое, бесцветное вещество со специфическим, похожим на перец вкусом, плотность 1,84 г/см 3 , плотность пара по воздуху 6,5. Растворимость CS в воде 0,01% при температуре 30°С, однако он легко растворяется в водном растворе кислого сульфита натрия. Среди органических веществ хорошими растворителями для CS являются бензол, хлороформ, ацетон. Несколько хуже он растворяется в спирте, эфире, четыреххлористом углероде и нерастворим и петролейном эфире. Температура кипения 315°С (с частичным разложением), давление насыщенного пара 9,75 10″* мм рт. ст. при температуре 20°С, максимальная концентрация пара при температуре 20°С — 0,00012 мг/л, температура плавления 95°С.

Вещество CS химически устойчиво. В подавляющем большинстве его реакций затрагивается двойная этиленовая связь, способная присоединять нуклеофильные реагенты. Циангруппы, связанные с электрофильной о-хлорбензилидиновой группировкой, не склонны к присоединению с разрывом тройных связей и в отличие от циангрупп в динитрилмалоновой кислоты имеют псевдогалоидангидридный характер.

Гидролиз CS из-за плохой растворимости в воде происходит очень медленно. В нейтральных водноспиртовых растворах скорость гидролиза также невысока, но заметно увеличивается при нагревании. При температуре 30°С CS гидролизуется в 95% спирте на 50% за 95 мин, на 99% — за 635 мин, а при температуре 40°С — на 50% за 40 мин и на 99% — за 265 мин. Скорость гидролиза возрастает по мере разбавления спирта водой до 50%. При дальнейшем разбавлении водой реакция замедляется вследствие уменьшения растворимости CS.

Разбавленные щелочи ускоряют гидролиз. Кислоты замедляют его, потому что уменьшают нуклеофильность воды и затрудняют ее присоединение по двойной этиленовой связи. Способность CS к гидролизу в щелочных водно-спиртовых растворах можно использовать как для дегазации 0В, так и для его определения, поскольку выделяющийся малонодинитрил в этих условиях легко конденсируется с различными карбонильными соединениями, в том числе и с образованием красителей.

Вещество CS реагирует с окислителями (перекисью водорода, гипохлоритами, перманганатом калия и др.), превращаясь в зависимости от условий процесса в различные продукты. Гипохлориты окисляют его до эпок-сипроизводного, которое также обладает раздражающим действием;

Реакция с избытком перманганата калия происходит более глубоко, затрагивая и циангруппы. Реакцию осуществляют в органических растворителях. Среди продуктов реакции обнаруживаются также о-хлорбензойная кислота и другие вещества. Все они не обладают раздражающими свойствами.

Вещество CS термически устойчиво до температуры 300°С. Оно начинает заметно разлагаться вблизи температуры кипения, а при температуре 625°С деструктируется за 15-20 секунд.

Вещество CS получают конденсацией о-хлорбензальдегида с малонодинитрилом в присутствии каталитических количеств оснований в различных растворителях;

Эта реакция открыта в 1896 г: Э. Кневенагелем и хорошо изучена. Варианты ее осуществления различают применяемыми катализаторами и растворителями. Выход CS 85%.

Для защиты от CS применяют противогаз. В некоторых случаях (жаркая погода; применение 0В по войскам, получившим тяжелую физическую нагрузку) необходимы средства зашиты кожи. Уничтожают CS кипячением в водно-спиртовых растворах щелочей.

Химические названия; трихлорнитрометан; нитрохлороформ.

Условные названия и шифры: хлорпикрин; PS, Vomiting Gas (США); Klop (Германия).

Вещество PS впервые было получено в 1848 г. Дж. Стенгаузом (Великобритания), который и дал ему укоренившееся название «хлорпикрин». В середине 1916 г. хлорпикрин был успешно применен Германией в смеси с дифосгеном на поле боя. Он преодолевал применявшиеся в то время «влажные противогазы», поэтому вскоре начал производиться всеми воюющими странами.

Чаще всего PS применяли не самостоятельно, а в тактических смесях с маскирующими запах, дымообразующими и отравляющими веществами (с сероводородом, четыреххлористым оловом, хлором, фосгеном, дифосгеном). Появление угольных противогазов уже в первую мировую войну обесценило PS как боевое 0В. Однако он до настоящего времени производится в промышленном масштабе и во многих армиях мира используется для обучения войск действиям в условиях химического заражения атмосферы, а также для проверки исправности и правильности подгонки противогазов, В армии США существует в качестве учебного 0В раствор хлорацетофенона в хлорпикрине.

В мирных целях хлорпикрин применяют для фумигации почвы и зернохранилищ. Пар хлорпикрина в концентрации 0,8 мг/л вызывает гибель жуков амбарного долгоносика, а в концентрации 4 мг/л — 95% гибель малого мучного хрущака. Концентрация хлорпикрина 5 мг/л абсолютно смертельна для постельного клопа.

Хлорпикрин вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей в концентрации 0,01 мг/л (у некоторых людей — 0,002 мг/л). Оно проявляется в виде жжения, рези и боли в глазах, смыкания век, слезотечения и мучительного кашля. Концентрация 0,05 мг/л является непереносимой и вызывает кроме приведенных признаков реакции рефлекторного характера в виде тошноты и рвоты. 1C- 0,2 мг х мин/л. В дальнейшем развиваются быстро нарастающий отек легких, а также кровоизлияния во внутренних органах и в сердечной мышце. Относительная токсичность при ингаляции LC,5o 20 мг х мин/л.

Вещество PS представляет собой бесцветную, сильно преломляющую свет жидкость с характерным резким запахом. Под действием света постепенно желтеет, а затем приобретает желто-зеленую окраску. Плотность жидкости при температуре 20°С 1,6579 г/ем 3 , плотность пара по воздуху 5,7. Растворимость PS в воде 0,16% при температуре 25°С и уменьшается при нагревании. С большинством органических растворителей PS смешивается во всех соотношениях. Он растворяется также в четыреххлористом олове, четыреххлористом кремнии, во многих 0В (ФОБ, иприте, дифосгене и др.). Температура кипения 113°С, давление насыщенного пара 18,31 мм рт. ст. при температуре 20°С, максимальная концентрация пара при этой температуре 184 мг/л, температура замерзания минус 69,2°С.

В соответствии с химическим строением для PS возможны как реакции обмена атомов хлора и нитрогруппы на другие заместители, так и реакции восстановления азота или углерода. В реакциях обмена, из которых наиболее интересны гидролиз, действие щелочей и алкоголятов, PS малоактивен. Водой он практически не гидролизуется и даже при кипячении в течение 1 ч разлагается только 0,21% вещества. На ярком свету гидролиз несколько ускоряется и сопровождается образованием трех кислот соляной, азотистой и угольной:

Водные и разбавленные водноспиртовые растворы кислот и щелочей также плохо реагируют с PS. Только при нагревании в спиртовых растворах щелочей происходит его полное разложение:

Поскольку в реакционной смеси содержатся алкоголят-анионы, побочно образуются соответствующие тетраалкиловые эфиры ортоугольной кислоты:

В случае использования спиртовых растворов алкоголятов натрия или калия последняя реакция становится основной и, поскольку хлор отщепляется количественно, она может применяться в аналитических целях.

Очень разнообразны реакции восстановления PS, которые могут осуществляться как по азоту, так и по углероду. Водно-спиртовой раствор сульфита натрия или раствор сернистого газа в спирте при комнатной температуре разлагают PS до нетоксичных веществ.

Реакция может найти применение для дегазации PS в закрытых помещениях и транспортных средствах.

Энергично происходит восстановление PS сернистым натрием в водных, водноспиртовых, но лучше в спиртовых растворах в нейтральной или слабоосновной среде. Молекулы PS подвергаются при этом полной деструкции с выделением разнообразных твердых, жидких и газообразных продуктов: нитрита и хлорида натрия, серы, сероуглерода, сероокиси углерода, азота и его окислов, окиси и двуокиси углерода:

Обработку PS растворами сернистого натрия можно рекомендовать для его дегазации. В отсутствие спирта для этих целей пригодны водные растворы сульфида натрия, однако в этом случае необходима добавка поверхностно-активных веществ.

Хлорпикрин разлагается при нагревании, он также неустойчив к детонации. При кипячении PS скорость его термической деструкции составляет около 1% в сутки. При нагревании до температуры 400-500°С пиролиз происходит количественно:

В этих условиях оба продукта реакции частично разлагаются дальше:

Об образовании фосгена при термическом разложении хлорпикрина необходимо всегда помнить в случаях использования последнего для технической проверки правильности подгонки противогазов.

Надежной защитой от PS служит противогаз. Для дегазации 0В пригодны водно-спиртовые или водные (с добавкой поверхностно-активных веществ) растворы сернистого натрия. В отдельных случаях PS может быть удален из помещений проветриванием.

Химические названия: дибенз[в,П[1,4]охсазепин; дибенз[в,П-1,4-оксазепин; шифр в армиях США и Великобритании — CR.

Дибенз[в,П-1,4-оксазепин впервые получили в 1962 г.Р. Хипинботгом и Г. Сушицкий (Швейцария). Они же обратили внимание на его раздражающее действие. Соединение было отобрано в качестве потенциального полицейского 0В в британском исследовательском центре Портон-Даун в начале 70-х годов с целью замены CS, у которого неожиданно были обнаружены тератогенные свойства. В 1973 г. дибенз[в, П( 1,4]оксазепин под шифром CR был принят на вооружение полиции и армии Великобритании, а затем и США. Применяется в виде тонкодисперсного аэрозоля в чистом виде, в виде пиротехнических смесей или растворов.

Вещество CR обладает сильным раздражающим действием на глаза, носоглотку и кожу. При контакте аэрозоля со слизистыми оболочками глаз возникают обильное слезотечение, резь в глазах; возможна временная потеря зрения. Вдыхание аэрозоля вызывает сильный кашель, чихание и насморк. При попадании на кожу степень поражения определяется дозой CR и влажностью кожи.

Особенности поражения CR.

CR применяются в виде дыма и жидкой рецептуры.

— При концентрации 0,000001 мг/л происходит немедленный спазм век, боль в глазах, слезотечение. Это состояние длится около 20 минут. За это время сосуды конъюнктива расширяются, веки отекают, происходит кратковременное повышение внутриглазного давления.

— Через 20 минут острые явления стихают, а остаточные держатся около 3-6 часов, после чего пораженный становится боеспособным.

Структурных поражений глаз не наблюдается. При попадании на кожу 0,001% растворов CR наблюдается гиперемия, боль, раздражение. Интересен такой факт, что при поражении большого процента кожных покровов, ощущение такое, что все тело охвачено «огнем», резчайшая боль, вплоть до болевого шока. Эритема держится до 3-х часов и более, но ни пузырей, ни ожогов не наблюдается.

При дозе сухого CR 2 мг через 10 мин наблюдается покраснение кожи. Доза 5 мг сухого или 0,5 мг увлажненного CR уже через 5 мин вызывает ощутимое раздражение и эритему кожи. Для достижения подобного эффекта необходимо попадание на кожу около 10 мг CS. Если же на тело попадет 20 мг CR, то возникают сильное ‘ ‘жжение кожи и нестерпимая боль, сравнимая с болью от ожога второй степени. По сравнению с CS и CN эритема проходит быстрее: болевые ощущения и покраснение исчезают через 15-30 мин после удаления 0В.

По раздражающему действию CR сильнее, чем CS. Начальная концентрация 0,0002 мг/л, непереносимая -0,003 мг/л. Значение 1C,» 0,005 мг х мин/л. Смертельное действие для CR нехарактерно. Ориентировочное значение LC,5o 350 мг х мин/л, т. е. в 35 — 40 раз выше, чем у CN.

CR — порошкообразное вещество желтого цвета с плотностью около 1 г/см’. Плотность пара по воздуху 6,7. Соединение растворяется в спиртах, эфире, растворимость его в воде незначительна и составляет 0,008% при температуре 20°С. Расчетная температура кипения 339°С, максимальная концентрация пара при температуре 20°С 0,0012 мг/л, температура плавления 72°С. Дибенз [в,П-1,4-океазепин химически относительно стабилен. Его молекула представляет собой сопряженную систему с сильной положительной поляризацией атома углерода в положении 11, связанного двойной связью с азотом. Благодаря этому CR вступает в реакции с нуклео-фильными реагентами. В частности, он легко взаимодействует с любыми окислителями (перекисью водорода, хлораминами, гипохлоритами, перманганатом калия и др.). В результате реакции образуется смесь продуктов, не обладающая раздражающими свойствами. Среди них идентифицирован 11-оксо-Ю, 11-дигидродибенз[в,Л[1,4]оксазепин. Реакция может быть использована для уничтожения CR.

Для получения CR пользуются реакцией циклодегидратации о-формиламинодифенилового эфира в присутствии дегидратирующих агентов, например полифосфорных кислот, открытой в 1893 г. А.Бишлером и Б.Наперальским:

Хлорбензол доступен и широко используется в качестве растворителя и промежуточного продукта органических химических и фармацевтических синтезов. Все стадии его превращений также хорошо отработаны.

АРСИНЫ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Сильным раздражающим действием на дыхательные пути обладают диарилзамешенные арсины гетероциклические или полициклические радикалы. Наиболее эффективными среди них оказались дифенилхлорарсин и дифепилцианарсин.

Дифенилхлорарсин молекулярная масса 264,59 Шифры: DA (США, Великобритания); dark I (Германия). Дифенилцианарсин молекулярная масса 243,14. Шифры: ОС (США, Великобритания); dark 11 (Германия).

Дифенилхлорарсин впервые был применен Германией в 1917 г. в смеси с фосгеном и дифосгеном. В 1918 г. Германия применила смесь дифенилхлорарсина с дифенилцианарсином. Оба вещества состояли на вооружении армий капиталистических государств до окончания второй мировой войны.

Дифенилхлорарсин и дефинилцианарсин являются стернитами, но в отличие от адамсита при контакте с кожей вызывают эритемы, опухоли и даже пузыри. Первые признаки поражения кожи (покраснение) наблюдаются при плотности заражения DA 0,05 мг/см 2 . Токсические и физические свойства обоих веществ приведены в таблице.

Токсические и физические свойства DA и DC

Чистые DA и DC — бесцветные кристаллические вещества. Технические продукты имеют вид окрашенных от серого до темно-бурого цвета твердых веществ или вязких, полукристаллических жидкостей. Они легко растворяются в органических растворителях и смешиваются со многими 0В.

Химические свойства DA и DC аналогичны. Химически более устойчиво вещество DA. Основные их реакции — это обмен хлора в DA и циан-группы в DC на другие функциональные группы, а также окисление атома мышьяка.

Из-за плохой растворимости в воде гидролизуются они медленно. Промежуточно образуется дифениларсинистая кислота, которая превращается в ангидрид — окись дифениларсина:

По раздражающему действию окись дифениларсина не уступает исходным 0В, поэтому гидролиз не ведет

к дегазации. Процесс ускоряют нагревание и добавка щелочей. Водные, но лучше водноспиртовые растворы щелочей превращают DA и DC в водорастворимые соли дифениларсинистой кислоты:

Оба 0В в спиртовых или бензольных растворах реагируют с сероводородом или сульфидом натрия, при этом образуется кристаллический дифениларсинсульфид.

Для дегазации производных дифениларсина наиболее пригодно окисление их до дифениларсиновой кислоты:

В качестве окислителей можно использовать перекись водорода, хлорную или бромную волу, хлорамины, гиппохлориты, перманганаты и т. д. В безводных растворах DA окисляется хлором в неустойчивый дифенилар-синтрихлорид, который легко гидролизуется до дифениларсиновой кислоты. Аналогично действуют сухие хлорная известь и ДТС ГК.

При действии хлора на DC а органическом растворителе образуется дымящая на воздухе окись дифенилхлорарсония. Последняя в избытке воды разлагается до дифениларсиновой кислоты:.

Оба 0В термически относительно неустойчивы, однако применение их в боеприпасах взрывного типа возможно. Более стабильный DA при нагревании выше температуры 230°С желтеет, при температуре 600°С за 15 мин разлагается 22%, а при температуре 750° С — 48% вещества.

Для защиты от DA и DC необходимо использовать, противогаз и средства защиты кожи. Уничтожение 0В обеспечивается обработкой их окислителями или веществами окислительно-хлорирующего действия.

Природные раздражающие вещества и их синтетические аналоги

В 1919г. было установлено строение действующего начала красного (испанского) перца, вызывающего раздражение слизистых оболочек и кожи. Им оказался ванилиламид 8-метил-б-ноненовой кислоты, названный капсаицином.

Капсаицин вызывает сильное раздражение носоглотки и кожи. Это бесцветное кристаллическое вещество со жгучим вкусом, практически нерастворимое в воде, но растворяющееся в спирте, эфире и хлороформе, температура плавления 65°С. Через несколько лет капсаицин был получен синтетическим путем. Одновременно синтезировались и исследовались ванилиламиды различных насыщенных и ненасыщенных карбоновых кислот.

Из-за способности вызывать сильные болевые ощущения при контакте с кожей эти соединения были названы «генераторами болевых ощущений» или алгогенами. Поскольку при вдыхании аэрозоля они раздражают дыхательные пути, их рассматривают обычно в группе раздражающих веществ.

Сильным алгогенным действием обладает также 1-метокси-1,3,5-циклогептатриен представляющий собой жидкость с температурой кипения 184°С и максимальной концентрацией пара в воздухе С^с 0,008 мг/л, В концентрации 0,025 мг/л он вызывает болевые ощущения в местах контакта пара с поверхностью тела человека. Его смертельная доза LD50 в два раза превышает соответствующую токсодозу CS. Возможно, этому соединению принадлежит шифр СН.

Значительное раздражающее и алгогенное действие присуще и более доступным для производства морфолидам алифатических карбоновых кислот, наиболее эффективным среди которых оказался морфолид пеларгоновой кислоты, состоящий на вооружении полиции Великобритании.

Аэрозоль морфолида раздражает глаза и органы дыхания. Возникают жжение в глазах и носоглотке, обильное слезотечение и выделение из носа, сильный кашель, приступы тошноты, потливость. По слезоточивому действию морфолид в 4-5 раз превосходит CN, а по раздражающему действию сравним с DM. На свежем воздухе признаки поражения проходят быстрее, чем при действии CN или DM. В высоких концентрациях морфолид пеларгоновой кислоты вызывает болевые ощущения на коже. LC100 58 мг х мин/л (крысы).

Морфолид пеларгоновой кислоты представляет собой бесцветное кристаллическое вещество с плотностью 0,95 г/см’ при температуре 25°С, нерастворимое в воде, но растворяющееся в полярных органических растворителях. Температура кипения 120 — 130°С при давлении 0,5 мм рт. ст.

3. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Главная задача первой помощи — снятие симптомов раздражения — особенно болей я грудиной, которые в данном случае чрезвычайно тягостны.

В первую очередь необходимо немедленно прекратить поступление яда в организм — для чего надо надеть противогаз, фицилин под шлем-маску, а по выходу из зараженной атмосферы для уменьшений явлений заражения необходимо промыть глаза чистой водой из фляги или 2%-ным раствором гидрокарбоната натрия.

Противопоказано протирание глаз, так как при этом возможно проникновение дымовых частиц в толщу конъюнктивы.

Как правило, эти мероприятия ускоряют ликвидацию симптомов раздражения. При болевых ощущениях в дыхательных путях применяют антидот-фицилин. Он выпускается нашей промышленностью в ампулах по 1,0 мл. это антидот первой медицинской помощи.

Правила пользования: надламывают кончик ампулы и помещают ее под шлем-маску противогаза. Для облегчения приступов кашля назначают кодеин в таблетках.

При стойко держащихся болях за грудиной:

— пирамидон, анальгин, промедол.

При ощущении боли в глазах и сильном слезотечении применяются глазные капли с атропином и новокаином, при развитии конъюнктивита назначают глазную синтомициновую мазь.

При отравлениях, вызванных попаданием внутрь зараженной пищи или отравлений водой, необходимо в порядке неотложной помощи промыть желудок или вызвать рвоту. Для обезвреживания на одежде можно использовать 10% водный раствор моноэтаноламина с 0,3%-ным моющим средством.

СОДЕРЖАНИЕ И ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОРАЖЕННЫМ В ОЧАГЕ И НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

Первая медицинская помощь:

Медицинская сортировка пораженных раздражающими веществами проводится с выделением следующих групп:

пораженных, нуждающихся в неотложной помощи (выраженный болевой синцом, расстройство дыхания, общерезорбтивные явления, блефароспазм), которым медицинская помощь оказывается в первую очередь;

пораженных, медицинская помощь которым может быть отсрочена (умеренно выраженные признаки поражения верхних дыхательных путей или глаз);

Первая помощь включает: в очаге поражения:

вдыхание фицилина или противодымной смеси (раздавленную ампулу заложить в подмасочное пространство противогаза);

вне очага поражения:

обильное промывание глаз водой из фляги, полоскание полости рта, носоглотки;

при раздражении дыхательных путей — ингаляцию фицилина.

Доврачебная помощь оказывается только при резком и длительном раздражении. Она включает следующие мероприятия:

повторную ингаляцию фицилина или противодымной смеси;

обильное промывание глаз, полости рта и носоглотки, обмывание кожи лица и рук 2% раствором натрия гидрокарбоната;

при сильной рези в глазах — введение за веко глазной лекарственной пленки с дикаином;

при подозрении на попадание раздражающих веществ в желудок — беззондовое промывание желудка.

Первая врачебная помощь предусматривает:

применение аналгезирующих средств (ингаляция фицилина, местно — глазные капли с 0,5% раствором дикаина, внутрь 0,5 г анальгина);

при резком болевом синдроме — 1 мл 2% раствора промедола подкожно;

повторное обильное промывание полости, рта, глаз, кожи лица и рук 2% раствором натрия гидрокарбоната;

при эритематозных дерматитах — смазывание кожи 0,5% преднизолоновой мазью;

при тяжелых состояниях (резорбция мышьяка)– инъекция 1 мл кордиамина и 5 мл 5 % раствора унитиола внутримышечно;

при подозрении на попадание раздражающих веществ в желудок – зондовое промывание желудка водой или 0,02% раствором калия перманганата с последующим введением внутрь 10—20 мл 5% раствора унитиола.

Квалифицированная медицинская помощь оказывается при тяжелых поражениях. Она включает:

применение анальгетиков (2 мл 50% раствора анальгина внутримышечно или 1 мл 2% раствора промедола подкожно);

назначение противозудных средств (2 мл 1% paствора димедрола внутримышечно), обтирание пораженных участков кожи 1% раствором ментола и димедрола;

при сохраняющемся поражении глаз — применение глазных капель с 0,5% раствором дикаина;

при симптомах резорбции мышьяка введение по 5 мл 5% раствора унитиола внутримышечно 4—6 раз в первые сутки и далее по схеме (см. ст. 52), сердечных гликозидов при явлениях несостоятельности сердечной деятельности (1 мл 0,06% раствора коргликона или 0,5 мл 0,05% раствора строфантина внутривенно), вазопрессоров (1 мл 1% раствора мезатона или 1—2 мл 0,02% раствора норадреналина гидротартрата внутривенно медленно), ингаляции кислорода, кислородно-воздушной смеси;

в случаях преобладания нервно-психической симптоматики назначают седативные средства и транквилизаторы.

Как правило, лечение тяжелопораженных раздражающими веществами заканчивается на этапе квалифицированной медицинской помощи.

6-9. ТХВ пульмонотоксического действия.

К этой группе ОВ удушающего действия относят фосген и дифосген. В армии США они имеют шифр CG и ДР и рассматриваются с тактической точки зрения как медленно действующее, нестойкие БОВ смертельного действия и являются резервными ОВ.

Современным требованиям, предъявляемым к отравляющим веществам,отвечает значительное количество ядов удушающего действия, относящихся к галогенопроизводным угольной кислоты, галогенизированные нитроалканы, фторхлориды и фтористые соединения серы. Высокая токсичность, большая реакционная способность не исключает их применения в качестве ОВ.

ФОСГЕН (СОСl2) — дихлорангидрид угольной кислоты. В обычных условиях — это бесцветный газ со своеобразным запахом, напоминающим запах прелого сена или гнилых яблок.

Запах фосгена ощущается уже в концентрации 0,004 мг/л, но вследствии быстрой к нему адаптации обонянии, в дальнейшем человек не ощущает и более высокие концентрации.

Температура кипения фосгена +8,2 0 , максимальная концентрация паров (летучесть) при 20 градусах 6370 мг/л, относительная плотность паров по воздуху 2,48. Стойкость на местности летом до 30 минут, зимой около 3 часов. В воде фосген растворяется плохо, хорошо в органических растворителях, горючих и смазочных материалах, а также в хлорпикрине, иприте, ряде арсинов и дымообразователей.

ДИФОСГЕН — трихлорметиловый эфир хлоругольной кислоты. Бесцветная маслянистая жидкость с запахом, напоминающим фосген.

Температура кипения дифосгена 128 0 , максимальная концентрация паров (летучесть) при 20 градусах 120 мл/л, относительная плотность паров по воздуху 6,9. Стойкость на местности до 3 часов летом и до 10-12 часов зимой.

В воде дифосген практически не растворим, хорошо растворяется в органических растворителях, а также во многих ОВ и дымообразователях.

Предполагают, что в организме одна молекула дифосгена разлагается на две молекулы фосгена:

Следует отметить, что единственный путь проникновения фосгена и дифосгена в организм в боевых условиях — ингаляционный.

Тяжелое поражение ОВ удушающего действия протекает с преимущественным поражением легких и потерей внутренней жидкой среды

организмом. Этот симптомокомплекс получил название токсического отека легких.

В момент контакта фосген и дифосген оказывает слабо выраженное раздражающее действие на слизистые глаз и верхних дыхательных путей. ОВ удушающего действия обладают функционально кумулятивным действием: повторяющиеся через короткие промежутки времени воздействия даже малыми концентрациями этих ядов на животных, приводит у них к развитию характерной патологии.

Токсичность фосгена и дифосгена одинаковая: начальная действующая концентрация равна 0,005 мг/л, средняя смертельная токсодоза ЛСt50 равна 3,2 мг мин/л.

Средства боевого применения ОВ удушающего действия: авиабомбы, артиллерийские снаряды, мины, ракеты. Возможно также применение фосгена и дифосгена при создании дымовых завес.

К АХОВ удушающего действия относятся хлорпикрин, хлор, аммиак и целый ряд других химических соединений.

ХЛОРПИКРИН — трихлорнитрометан, помимо удушающего, обладает и слезоточивым действием, поэтому может быть отнесен и к лакриматорам.

В чистом виде хлорпикрин — бесцветная жидкость, обладает резким неприятным запахом. Замерзает при — 69 0 , кипит при + 113 0 , почти в 6 раз тяжелее воздуха. В воде плохо растворим, хорошо в органических растворителях. При нагревании свыше 300° С разлагается с образованием фосгена. ПДК рабочей зоны — 0,7 мг/м 3 , токсодоза поражающая — 0,02 мг-мин/л, смертельная 24, т.е. примерно в 8 раз слабее фосгена и в 4 раза слабее хлора.

ХЛОР (С12) — зеленовато-желтый газ, со своеобразным резким запахом, в 2 раза тяжелее воздуха, хорошо растворим в воде, температура кипения — 34°, плавления — 101°, негорюч, но пожароопасен, поддерживает горение многих веществ, взаимодействует с кислородом, что может сопровождаться при нагревании на свету взрывом, а возникшие пожары могут привести к образованию в очаге фосгена. Легко сжижается в темно-зеленую жидкость, испаряясь на воздухе, жидкий хлор образует белый туман, состоящий из молекул С12 и НСl. Поражающая токсодоза — 0,6 мг мин/л, смертельная токсодоза- 6 мг. мин/л. При авариях создается нестойкий, быстродействующий, зараженное облако распространяется в низинах, подвалах, стелется по земле.

АММИАК (NН3) бесцветный газ с резким запахом, примерно в 2 раза легче воздуха, хорошо растворим в воде. Температура кипения — 33,4 0 , плавления -77 0 , горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом, емкости могут взрываться при нагревании, обладает высокой летучестью. При взаимодействии с метаном образуется синильная кислота. Поражающая токсодоза -15 мг.мин/л, смертельная — 10 мг мин/л. При авариях аммиак создает нестойкий, быстродействующий очаг, агрегатное состояние в очаге — газ, жидкость. Зараженное облако распространяется в верхних слоях атмосферы.

ОВ и АХОВ удушающего действия создают очаг поражения нестойкий, замедленного действия, для которого характерны:

— поражающее действие кратковременно;

— личный состав ОЛП производит работы только в противогазах;

— после выхода из очага специальная обработка не проводится, а проводятся только мероприятия предупреждающие поражение за счет десорбции ОВ;

— последовательно, на протяжении нескольких часов появляются признаки поражения у пострадавших;

— эвакуация пораженных из очага, на этапы медицинской эвакуации в несколько рейсов по мере выявления пораженных;

— у медицинской службы есть время для маневра силами и средствами.

Источник