Тепловой баланс организма, способы теплообмена

Параллельно с совершением работы организм преобразует свободную энергию питательных веществ в тепло. В конечном итоге вся энергия, полученная организмом с пищей, кроме той части, которая идет на механическую работу, превращается в тепловую и в такой форме отдается им окружающей среде. Принято выделять несколько этапов в этом теплообразовании. Прежде всего, тепловые потери присущи биологическому окислению питательных веществ, в ходе которого синтезируется АТФ. Выделяющуюся при этом тепловую энергию называют первичным теплом. Все остальное теплообразование (при син-тезе макромолекул, поддержании градиентов за счет активного транспорта веществ, мышечных сокращениях, а также при трении в мышцах, кровеносных сосудах, суставах и т. д., при распаде белков и других макромолекул, при пассивном транспорте веществ) называют вторичным теплом.

Многообразие процессов, в ходе которых происходит образование тепловой энергии в организме, требует писать в формуле (20) неQ, а Qi

В левой части изображено преобразование свободной энергии Солнца вне организма гетеротрофов, а в правой — формы энергии, в которые преобразуется энергия пищи, усваиваемой представителями животного мира. Показаны основные формы работы,совершаемой организмом человека и животных, а также первичное и вторичное тепло, образующееся в условиях максимального покоя.

Вся тепловая энергия, образующаяся в организме человека, уходит из него. Теплообмен осуществляется на поверхности тела, причем различают 4 основных его способа: теплопроводность, конвекцию, теплоизлучение, испарение.

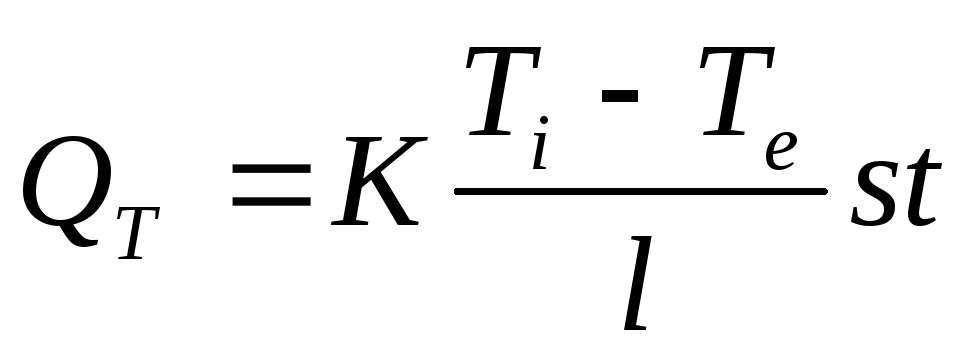

Теплопроводность играет основную роль в переносе тепла через одежду. Тепловая энергия, переносимая посредством теплопроводности, вычисляется по формуле

где К — коэффициент теплопроводности, характеризующий материал, через который происходит перенос тепла; Ti — Те — разность температур между поверхностью тела (Ti) и окружающей средой(Те); l — толщина слоя, через который переноситсятепло; s — поверхность контакта тела со средой; t — время теплообмена.

Коэффициент теплопроводности у газообразных веществ, как правило, меньше, чем у жидкостей и твердых тел. У разных газов он неодинаков; например, у воздуха низок, а у гелия заметно больше. Из сказанного следует, что теплопроводность одежды зависит от ее пористости, так как поры обычно заполнены воздухом. Пористые ткани имеют низкий коэффициент теплопроводности. Однако при замене воздуха на газ с большей теплопроводностью (гелий) теплоизолирующие свойстваодежды ухудшаются. Поэтому при использовании гелиевокислородных смесей водолазы мерзнут даже в теплой одежде.

Конвекцией (Qc) называют перенос тела перемещающейся средой (движущимся газом или жидкостью). Различают естественную и принудительную конвекцию. При естественной конвекции причиной перемещения среды является сама разность температур в разных ее частях: например, холодный воздух, как более плотный и тяжелый, опускается вниз и вытесняет более легкий теплый воздух. В случае принудительной конвекции имеется внешняя сила, приводящая среду в движение (ветер, вентилятор). Как правило, принудительная конвекция значительно эффективнее переносит тепло, чем естественная. Перенос тепла при конвекции описывается такой же формулой, как и для теплопроводности, но коэффициент К уже не имеет постоянного значения, завися от конкретных условий, в которых находится организм (особенностей действия внешней силы).

Перенос тепла излучением осуществляется путем испускания инфракрасных лучей. В соответствии с законом Вина максимум излучения при температуре поверхности человеческого тела приходится на длину волны около 10 мкм. Величину энергии, излучаемой с единицы поверхности тела, можно приближенно найти по формуле, полученной из закона Стефана — Больцмана:

где σ = 5,8 10 -8 Вт м -2 К -4 , так как для дальней ИК области спектра человека и окружающие предметы можно считать абсолютно черными телами.

Тепло, отдаваемое организмом путем испарения, вычисляется по формуле

где L — удельная теплота испарения (для воды L = 2,25X Х10 6 Дж-кг -1 ); т — масса жидкости, испарившейся с поверхности тела.

Типичной ошибкой является отождествление испарения и потоотделения. Теплоотдача осуществляется только при испарении жидкости с поверхности тела. Если человек выделяет много пота, но условий для егоиспарения нет, то теплоотдача не может быть эффективной. Кроме того, важно иметь в виду, что с кожных покровов человека испаряется не только пот. Постоянно происходит испарение интерстициальной (межклеточной) жидкости, которое получило наименование «неощущаемое испарение» (perspiratio insensibilis). Оно составляет около 0,4—0,6 л в сутки

Жидкость испаряется не только с кожи, а и со слизистых оболочек. Так, человек испаряет 0,3—0,4 л воды в сутки через слизистые оболочки дыхательных путей. У некоторых животных этот процесс является одним из наиболее эффективных механизмов теплоотдачи, особенно при возникновении так называемой тепловой одышки. Например, у собак в состоянии покоя, но при относительно высокой температуре окружающей среды тепловая одышка обеспечивает отведение почти 2/3 всего освобождаемого в организме тепла. Важную роль играет также испарение жидкости с поверхности языка — при включении этого механизма кровообращение в языке собак усиливается в б раз,

У человека испарение воды со слизистых оболочек имеет меньшее значение, чем у многих животных. В ходе эволюции животного мира образовался мощный механизм, обеспечивающий весьма эффективное отведение тепла. Речь идет об испарении пота, выделяемого специальными железами.Развитая система потовых желез имеется только у приматов. Потовых желез у человека более 2,5 млн. Потоотделение происходит при физической работе, а также и в условиях мышечного покоя, когда температура окружающей среды достигает определенной величины (в покое секреция потовых желез начинается при температуре кожи около 30°—32°С). При 100% относительной влажности воздуха (например, в парной бане) испарение полностью прекращается. Аналогичная ситуация может возникнуть при работе в костюмах ит непроницаемой для паров воды ткани даже при сравнительно невысокойтемпературе внешней среды. Об этом должны помнить врачи и предупреждать возможность возникновения тепловых ударов у людей, работающих в изолирующих костюмах.

Испарение — наиболее эффективный способ теплообмена организма при высокой температуре и низкой влажности внешней среды, причем эффективность испарения повышается по мере нарастания внешней температуры. Все остальные способы теплоотдачи функционируют только тогда, когда температура внешней среды ниже, чем температура кожи человека. В противном случае они превращаются в механизмы дополнительного нагрева организма (посмотрите на формулы, выражающие теплообмен посредством теплопроводности, конвекции и теплоизлучения, при Tе>Ti. Это обстоятельство отображает уравнение теплового баланса организма человека:

В уравнении знак «—» при Те Ti,, М — теплопродукция, то есть не что иное, как ΣQi. Заметим, что

только перед QE состоит знак не «±», а «—».

Иногда это уравнение называют выражением первого начала термодинамики для биологических систем, допуская тем самым серьезную методологическую ошибку, так как в уравнении теплового баланса учтена только одна сторона термодинамики организма — теплообмен. Суть первого начала термодинамики— полное преобразование свободной энергии питательных веществ в организме. Теплообмен является только одним из способов превращения энергии.

Источник

ОБМЕН ЭНЕРГИИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

ЛЕКЦИЯ №39.

1. Общая характеристика обмена энергии. Основной обмен.

2. Температура тела у человека и изотермия.

3. Химическая и физическая терморегуляция.

4. Механизмы регуляции теплообмена, обмена веществ и энергии.

ЦЕЛЬ: Представлять общую характеристику обмена энергии, основной обмен, рабочую прибавку, механизмы поддержания нормальной температуры тела, пути повышения теплопродукции при действии холода и теплоотдачи — при высокой температуре воздуха.

1. Для жизнедеятельности организма необходима энергия. Она существует в нем в четырех основных формах: химической, механической, электрической и тепловой. Центральное место из этих форм принадлежит химической энергии (АТФ), которая может необратимо превращаться во все другие виды энергии. Обмен энергии — это совокупность процессов превращения различных форм энергии между собрй, а также накопление и использование макроэргических соединений. Макроэргическими (высокоэнергетическими) соединениями называются биологически активные органические соединения, обладающие непрочной химической связью, при расщеплении которой выделяется достаточное количество свободной энергии для совершения полезной работы в клетке: синтеза химических соединений, транспорта веществ против градиента их концентрации, мышечного сокращения и т.д. >.

Энергия расходуется на процессы синтеза клеток, на осуществление различных физиологических функций, на внешнюю работу, поддержание

температуры тела и т.д. Продолжение жизни возможно лишь при постоян-

ном пополнении запасов энергии, что и происходит благодаря приему пищи. При окислении 1 г жира в организме освобождается 9,3 ккал, 1 г белка и углеводов — соответственно по 4,1 ккал.

Килокалория (ккал) — количество тепла (энергии), необходимое для

повышения температуры 1 кг воды на 1°С. Наибольшая часть освобождающейся в организме энергии переходит в тепловую и только одна пятая часть (20%) переходит в механическую энергию. В электрическую превращается незначительная часть освобождающейся энергии. В конечном итоге все виды энергии отдаются в окружающую среду преимущественно в виде тепловой энергии.

Соотношение количества энергии, поступающей с пищей, и энергии,

расходуемой организмом, называется энергетическим балансом. Он может быть положительным, равновесным и отрицательным. При избыточном питании, превышающем действительные расходы энергии, энергетический баланс положительный, происходит накопление энергетических запасов за счет увеличения массы жировой ткани. В условиях недостаточного питания энергетический баланс отрицательный, запасы энергобогатых веществ уменьшаются. Чтобы иметь представление о количестве расходуемой организмом энергии, достаточно измерить количество тепла, которое выделяется во внешнюю среду.

Обмен энергии человека, или так называемый общий обмен, складывается из основного обмена и рабочей прибавки. Основной обмен – это минимальный уровень обмена веществ и энергетических затрат бодрствукшего человека в состоянии мышечного и психического покоя, натощак и при температуре окружающей среды 18-20°С. Рабочая прибавка – это увеличение энергетических затрат организма при мышечной работе. Для мужчин среднего возраста (примерно 35 лет), среднего роста (примерно 170 см) и со средней массой тела (примерно 70 кг) основной обмен равен 1 ккал на 1 кг массы тела в час, или 1700 ккал в сутки. У женщин той же массы он примерно на 5-10% ниже. У детей он выше, чем у взрослых. В пожилом возрасте основной обмен снижается. В условиях основного обмена энергия расходуется на поддержание жизнедеятельности организма, работу внутренних органов, поддержание температуры.

При лихорадочных заболеваниях (малярия, брюшной тиф, туберкулез>, гиперфункции щитовидной железы основной обмен может повышаться до 150%. При гипофункции гипофиза, щитовидной железы, половых желез основной обмен понижается, усиливается отложение жира.

После приема пищи интенсивность обмена веществ и энергетические

затраты организма увеличиваются по сравнению с их уровнем в условиях

основного обмена. При белковой пище обмен увеличивается в среднем на 30%, при питании жирами и углеводами — на 15%.

Общий расход энергии зависит от профессии человека и характера

его отдыха, суточный расход энергии для людей умственного труда, в том числе и для студентов медицинских училищ, составляет 3000 ккал, а для лиц, занимающихся очень тяжелым физическим трудом, около 5000 ккал/сутки.

2. Температура тела человека, несмотря на колебания температуры окружающей среды, непрерывно поддерживается на относительно постоянном уровне. Это постоянство температуры тела носит название изотермии (греч. isos — равный, одинаковый; therme — теплота). Стабильная температура тела — одна из важнейших биологических констант. Постоянная температура, значительно превышающая обычную температуру внешней среды, обеспечивает высокую скорость химических реакций внутри организма и высокую интенсивность всех процессов жизнедеятельности.Способность организма человека противостоять воздействию холода и тепла, сохраняя изотермию, не беспредельна. При чрезмерно низкой или высокой температуре окружающей среды защитные терморегуляторные механизмы оказываются уже недостаточными» температура организма соответственно начинает понижаться или повышаться. В первом случае развивается состояние гипотермии, во втором — состояние гипертермии.

В организме человека принято различать две температурные зоны:

внутреннюю – «ядро» и наружную – «оболочку». «Ядро» (мозг, органы грудной клетки, брюшной полости, малого таза) характеризуется относительно стабильной температурой в диапазоне от 37 до 38,5°С. «Оболочка» (кожа, большая часть скелетной мускулатуры и костной системы) имеет более низкую температуру в диапазоне 25-34°С и призвана поддерживать изотермию «ядра». Температура внутренних органов зависит от интенсивности обменных процессов. Наиболее интенсивно обменные процессы протекают в печени, которая является самым горячим органом тела (38-38,5°С). В обычных условиях кровь, проходя по сосудам «ядра», нагревается в активных тканях (тем самым охлаждая их), а

проходя по сосудам «оболочки», отдает тепло тканям кожи и охлаждается (одновременно согревая их).

Термин «температура тела», как правило, относится к температуре внутренних областей тела, т.е. «ядра». Однако трудности измерения и различия в величине ее заставляют измерять температуру тела в более доступных местах: в подмышечной впадине, полости рта, прямой кишке. У взрослого человека принято измерять температуру тела в подмышечной впадине. В норме подмышечная температура тела находится в диапазоне 36-37°С. В клинике часто (особенно у грудных детей) измеряют температуру в прямой кишке, где она выше, чем в подмышечной впадине, и равна у здорового человека 37,2-37,6°С. Суточные колебания температуры тела весьма характерны: наиболее высокая температура наблюдается во второй половине дня в 16-18 часов, наиболее низкая в 3-4 часа утра. В течение суток температура тела обычно колеблется в

3. Способность организма человека поддерживать изотермию, или тепловой гомеостаз, обеспечивается за счет взаимосвязанных процессов — теплообразования и теплоотдачи. При этом необходимо, чтобы теплообразование равнялось теплоотдаче,такое взаимосочетание достигается с помощью физиологических механизмов терморегуляции.

Процесс образования тепла в организме называется химической терморегуляцией, процесс, обеспечивающий удаление тепла из организма, — физической терморегуляцией. Химическая терморегуляция имеет особенно большое значение при низкой температуре среды.Образование тепла происходит в результате окислительных экзотермических реакций в различных тканях и органах (в мышцах — 60%, печени -30%, почках, легких, желудке — 10%).

Пути повышения теплопродукции при действии холода:

1) произвольная мышечная деятельность; небольшая двигательная активность ведет к увеличению теплообразования на 50-80%, а тяжелая мышечная работа — на 400-500%, т.е. в 4-5 раз;

2) непроизвольное сокращение мышц, проявляющееся в виде холодовой дрожи (озноба), повышает энергетический обмен и образование тепла в 2-4 раза;

3) рефлекторное повышение интенсивности обменных процессов в мышечной ткани без ее сокращения (так называемый несократительный мышечный термогенез);

4) интенсификация образования тепла печенью и почками.

При повышении температуры окружающей среды теплообразование в

организме уменьшается вследствие рефлекторного снижения обмена веществ.

При повышении или понижении температуры окружающей среды

рефлекторно изменяется не только теплообразование, но и теплоотдача, причем при понижении температуры отдача тепла уменьшается, а при повышении температуры — увеличивается.

Физическая терморегуляция (т.е. теплоотдача) осуществляется следующими физическими процессами:

1) конвекцией, т.е. путем движения и перемещения нагреваемого телом воздуха;

2) радиацией, т.е. путем теплоизлучения (отдачи тепла телом в виде лучистой энергии инфракрасных лучей);

3) теплопроведением, т.е. отдачей тепла веществам, непосредственно соприкасающимся с поверхностью тела;

4) испарением воды с поверхности кожи и легких.

У человека в обычных условиях потеря тепла путем теплопроведения имеет небольшое значение, так как воздух и одежда являются плохими проводниками тепла. Одним из главных путей теплоотдачи человека при температуре воздуха 20°С является радиация (66% общей потери тепла организмом). При температуре наружного воздуха 35-37°С и более единственным способом отдачи тепла становится испарение воды с поверхности кожи и альвеол легких. В основном теплоотдача у человека осуществляется через кожу. Конвекция и радиация тесно связаны с функцией сосудистой системы.

При высокой температуре наружного воздуха (от 22 до 35°С) сосуды

внутренних органов суживаются, кожные сосуды расширяются, теплоотдача повышается. В условиях более низкой температуры внешней среды (менее 18°С) сосуды внутренних органов расширяются, а кожные сосуды суживаются. Теплоотдача уменьшается, т.е. происходит накопление тепла. В целом при повышении температуры внешней среды в организме человека теплопродукция уменьшается, теплоотдача увеличивается, при понижении температуры — наоборот: теплопродукция увеличивается, теплоотдача уменьшается.

При температуре наружного воздуха, равной или выше температуры тела человека, для сохранения изотермии происходит интенсивное испарение пота. На испарение 1 мл пота при температуре тела человека затрачивается 0,58 ккал тепла. Этот путь теплоотдачи осуществляется главным образом за счет функций потовых желез. Испарение влаги с поверхности легких и дыхательных путей у человека играет меньшую роль, так как с выдыхаемым воздухом за сутки испаряется всего 350 мл воды. С потом же обычно человек теряет за сутки в среднем около 500 мл воды, а с ним около 300 ккал тепла. При температуре наружного воздуха 36°С для поддержания изотермии необходимо испарение 4,5 л воды с затратой 2500-2800 ккал тепла. При тяжелой мышечной работе человек может выделять до 9-12 л пота в день, а в горячих цехах даже до 15л.

Испарение воды зависит от относительной влажности воздуха. В насыщенном водяными парами воздухе вода испаряться не может. Поэтому при большой влажности воздуха, когда испарение воды затруднено, жара переносится тяжело, может возникнуть перегревание тела (гипертермия) и развиться тепловой удар. Температура тела,при которой наступает расстройство сознания (бред), находится в диапазоне 40-41°С, а при температуре тела выше 43°С наступает гибель организма.

Постоянство температуры тела человека поддерживается яутем совместного действия, с одной стороны, механизмов, регулирующих интенсивность обмена веществ и теплообразования (химическая регуляция тепла), а с другой — механизмов, регулирующих теплоотдачу (физическая регуляция тепла).

4. Регуляция процессов теплообмена, обмена веществ и энергии осуществляется двумя механизмами:1) рефлекторно — по механизму безусловных и условных рефлексов;2) гуморально.

Безусловнорефлекторная регуляция теплообмена состоит в том, что любые колебания температуры окружающей среды воспринимаются холодовыми (их на коже человека 250 тысяч) и тепловыми (их около 30 тысяч) рецепторами кожи. Они возбуждаются при повышении температуры среды на 0,007°С и понижении — на 0,012°С. От терморецепторов нервные импульсы по афферентным (чувствительным) путям через спинной мозг достигают промежуточного мозга и коры. Основным подкорковым центром терморегуляции и регуляции температуры человека является гипоталамус.Передние отделы (ядра) гипоталамуса контролируют механизмы физической терморегуляции (изменение просвета сосудов, интенсивности потоотделения), т.е. являются центром теплоотдачи, а задние отделы (ядра) — контролируют химическую терморегуляцию и являются центром теплообразования. Гипоталамус поэтому

называют термостатом организма. Возбуждение из гипоталамуса передается по эфферентным нервам, главным образом симпатическим, к органам теплообразования (мышцы, печень) и теплоотдачи (сосуды, потовые железы) и изменяет их деятельность.

Большую роль в терморегуляции играет кора большого мозга. В опытах на собаках звук свистка сочетался с подвешиванием на спину груза массой 16 кг на 15 минут. Температура у собаки от подвешивания груза повышалась на 0,3 -0;8°С. После нескольких повторений этого сочетания в дальнейшем только один звук свистка вызывал повышение температуры. В другом опыте собаку на несколько часов помещали в комнату с температурой 22°С; в этой обстановке температура у собаки повышалась. Через несколько дней собакa была помещена в эту же комнату, однако температура комнаты на этот раз была равна 10°С. Несмотря на это, температура тела собаки все равно повысилась. Как в первом, так и во втором случае у собаки был выработан условный рефлекс на увеличение теплообразования.

В регуляции теплообмена участвует и гуморальный механизм. Гормон щитовидной железы — тироксин, повышая обмен веществ, увеличивает теплообразование. Поэтому поступление тироксина в кровь увеличивается при охлаждении организма. Гормон мозгового слоя надпочечника – адреналин усиливает окислительные процессы, увеличивая тем самым образование тепла. Одновременно он суживает сосуды кожи, вызывая уменьшение теплоотдачи.

Регуляция обмена веществ и энергии в организме осуществляется нервной и эндокринной системами. Основным отделом ЦНС, регулирующим все виды обменных и энергетических процессов, является также гипоталамус. В нем расположены центры регуляции обмена белков, жиров, углеводов, воды и солей.

На обменные процессы большое влияние оказывают эндокринные железы. Гормоны тироксин, соматотропин, инсулин, половые гормоны усиливают синтетические процессы, особенно в отношении белка. Гормоны коры надпочечника и щитовидной железы в больших количествах усиливают катаболизм, т.е. распад белков. Гормон липокаин способствует утилизации жиров. Гормон инсулин регулирует углеводный обмен, тормозит мобилизацию жира из жировой ткани. Антидиуретический гормон, или вазопрессин, усиливает обратное всасывание воды из канальцев почек в кровь. Альдостерон — гормон коры надпочечника сохраняет в организме натрий и увеличивает выведение калия, активно участвуя таким образом в регуляции минерального обмена.

Источник