Способы передачи теплоты

Промышленные водогрейные котлы для производства тепла и пара

Отопительные водогрейные котлы устанавливаются в котельных административных, производственных зданий и отопительных котельных ЖКХ. Водогрейные котлы применяются для отопления, горячего водоснабжения и вентиляции промышленных заданий, цехов, гаражей, теплиц, производственных баз, строительных городков, больниц, детских садов, школ, клубов, санаториев, заводов, животноводческих ферм, магазинов, сельхоз предприятий и прочего.

Способы передачи теплоты

Способы передачи теплоты — теплота всегда передается от тел более нагретых к менее нагретым. Способы передачи теплоты от твердого тела (стенки) к обтекающей его жидкости или газу называются теплоотдачей. Способы передачи теплоты из одной среды в другую, разделенных перегородкой (стенкой), называются теплопередачей. Различают три способа переноса теплоты: теплопроводность, конвекцию и излучение (радиацию).

Теплопроводностью называется процесс распространения теплоты в теле (одном) посредством передачи кинетической энергии от более нагретых молекул к менее нагретым, находящимся в соприкосновении друг с другом. В чистом виде теплопроводность имеет место в твердых телах очень тонких, неподвижных слоях жидкости и газа.

Способы передачи теплоты распространяются через стенки котла. Теплопроводность различных веществ различна. Хорошими проводниками теплоты являются металлы. Весьма незначительна теплопроводность воздуха. Слабо проводят теплоту пористые тела, асбест, войлок и сажа.

Конвекцией называется перенос, теплоты за счет перемещения молярных объемов среды. Обычно конвективный способ переноса теплоты происходит совместно с теплопроводностью и осуществляется в результате свободного или вынужденного движения молярных объемов жидкости или газов (естественная или вынужденная конвекция). Естественной конвекцией распространяется теплота от печей, отопительных приборов, при нагревании воды в паровых котлах, охлаждении обмуровки котлов и других тепловых устройств. Свободное движение жидкости или газов обусловлено различной плотностью нагретых и холодных частиц среды. Например, воздух около поверхности печи нагревается становится легче, поднимается вверх, а на его место поступает более тяжелый, холодный. В результате этого в комнате возникает циркуляция воздуха, которая переносит теплоту.

Способы передачи теплоты включают в себя конвекцию. Вынужденная конвекция имеет место при передаче теплоты от внутренней стенки котла к воде, движущейся под действием насоса.

Излучением (радиацией) называется передача теплоты от одного тела к другому путем электромагнитных волн через прозрачную для теплового излучения среду. Этот процесс передачи теплоты сопровождается превращением энергии тепловой в лучистую и, наоборот, лучистой в тепловую. Радиацией передается теплота от факела горящего топлива к поверхности чугунных секций или стальных труб котла. Радиация — это наиболее эффективный способ передачи теплоты, особенно если излучающее тело имеет высокую температуру, а лучи от него направлены перпендикулярно к нагреваемой поверхности.

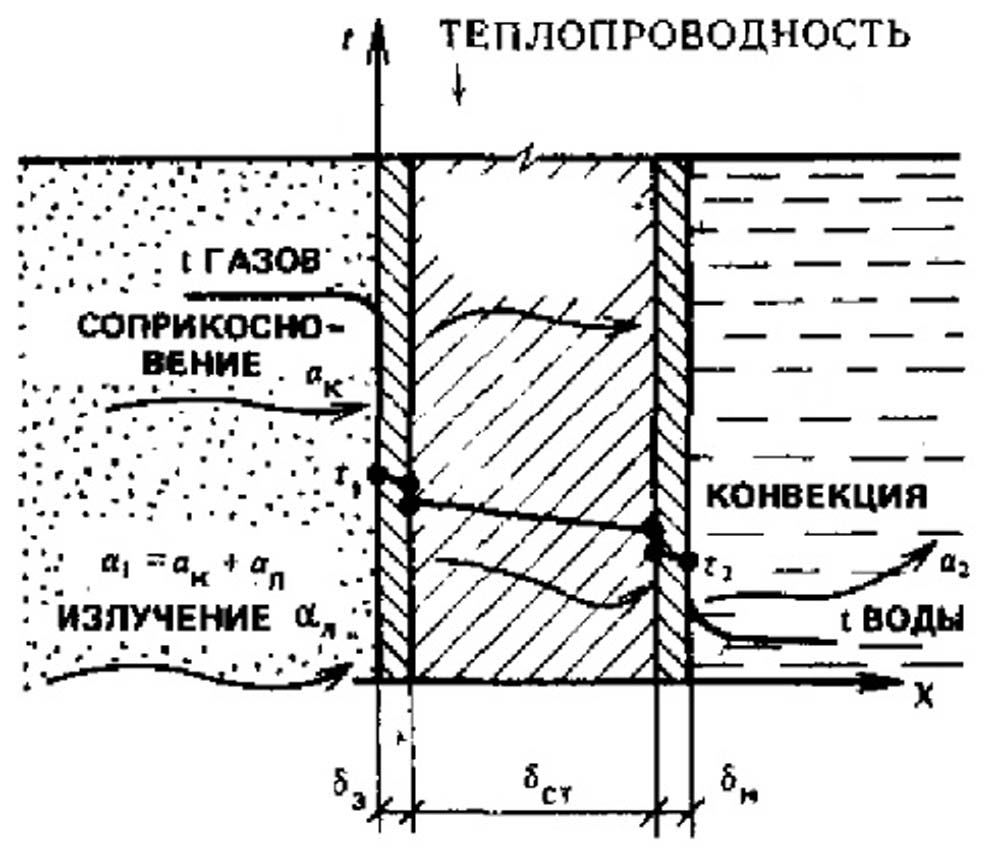

Понятие о теплопередаче. Рассмотренные выше три вида теплообмена в чистом виде встречаются очень редко. В большинстве случаев один вид сопровождается другим. Примером этого может служить передача теплоты от газообразных продуктов сгорания к стенке водогрейного котла (рис. 7). Слева поверхность ее соприкасается с горячими газообразными продуктами сгорания и имеет температуру t1 справа омывается водой и имеет температуру t2 Температура в стенке снижается в направлении оси х.

Рис. 7.Передача теплоты от газообразных продуктов сгорания к стенке водогрейного котла.

В данном случае теплота от газа к стенке передается одновременно путем конвекции, теплопроводности и излучением (лучистый теплообмен). Одновременная передача теплоты конвекцией, теплопроводностью и излучением называется сложным теплообменом.

Результат одновременного действия отдельных элементарных явлений приписывают одному из них, которое и считают главным. Так, радиация (излучение), называемая еще прямой отдачей, в передаче теплоты в топочной камере от топочных газов к внешней поверхности нагрева котла играет главенствующую роль, хотя наряду с ней в передаче теплоты участвуют и конвекция, и теплопроводность.

Способы передачи теплоты от внешней поверхности нагрева к внутренней через слой сажи, металлическую стенку и слой накипи осуществляются только путем теплопроводности. Наконец, от внутренней поверхности нагрева котла к воде теплота передается только конвекцией. В газоходах котла процесс теплообмена между стенкой секции и омывающими ее газами также является результатом совокупного действия конвекции, теплопроводности и радиации. Однако в качестве основного явления принимается конвекция.

Количественной характеристикой передачи теплоты от одного теплоносителя к другому через разделяющую их стенку является коэффициент теплопередачи К. Для плоской стенки коэффициент К количество теплоты, переданной в единицу времени: от одной жидкости к другой на площади 1 м 2 при разности температура между ними в один град. — определяется по формуле:

где α1 — коэффициент теплоотдачи от газов к стенке поверхности нагрева, Вт/(м 2 ×град); δ 3 — толщина золовых или сажевых отложений (так называемые наружные загрязнения), м; δст — толщина стенки секций или труб, м; δн — толщина накипи (так называемое внутреннее загрязнение), м; λ3, λст, λв – соответствующие коэффициенты теплопроводности золы или сажи, стенки и накипи, Вт/(м×град); α2 -. коэффициент теплоотдачи от стенки к воде/ Вт/(м 2 ×град).

В соответствии с приведенным примером сложного теплообмена (см. рис. 7) общий коэффициент теплоотдачи, а от газов к стенке котла соответственно равен:

где αк и αл — коэффициенты, теплоотдачи конвекцией и излучением.

Величина, обратная коэффициенту теплопередачи, называется термическим сопротивлением теплопередачи. Для данного случая:

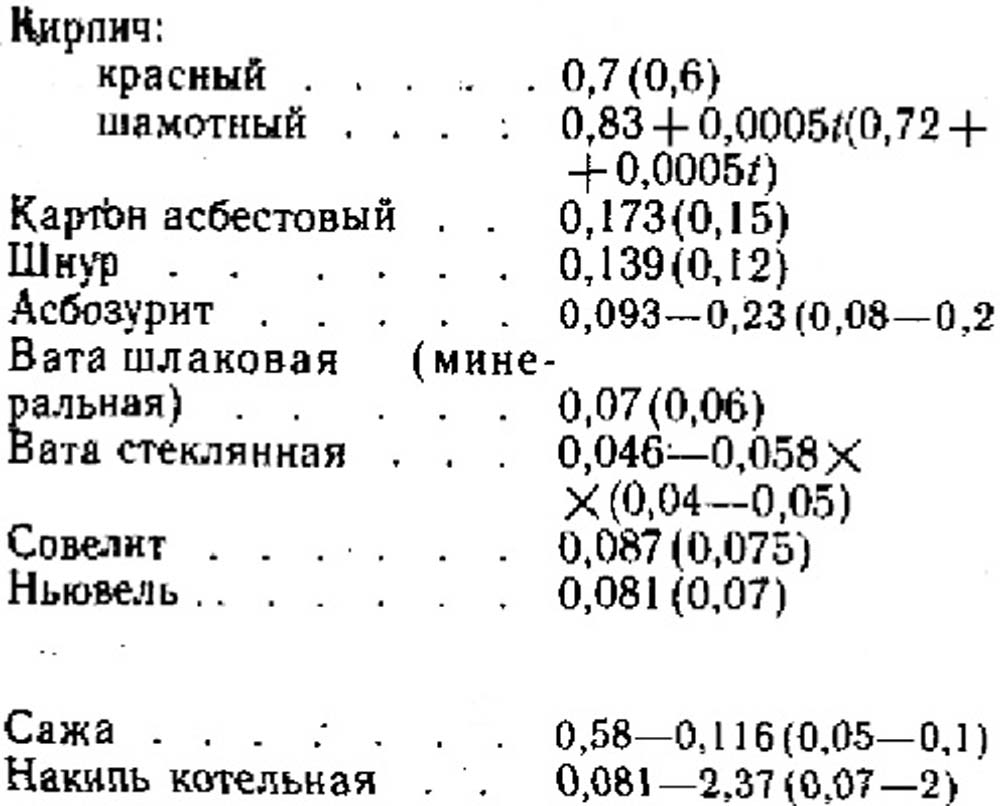

Различные вещества имеют разные коэффициенты теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности К — количество теплоты, передаваемое через единицу площади поверхности нагрева в единицу времени при разности температур в 1 град и толщине стенки в 1 м. При использовании внесистемных единиц (ккал в ч) размерность коэффициента теплопроводности ккал×м/(м 2 ×ч×град), в системе СИ — Вт/ (м × град).

Коэффициенты теплопроводности различных материалов, наиболее часто встречающихся в отопительно — котельной технике, приведены ниже, Вт/(м×град).

Количество теплоты Q, передаваемое через стенку, определяется по формуле:

где К — коэффициент теплопередачи, Вт/ (мг×град); ∆t — средняя разность температур греющей и нагреваемой сред или среднелогарифмический температурный напор, град; Н — площадь поверхности нагрева, м 2 .

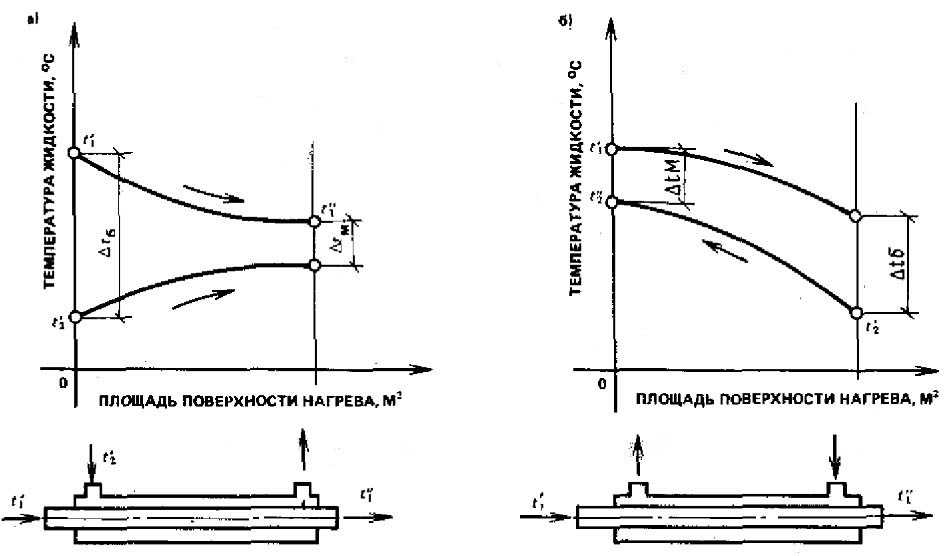

Среднелогарифмический температурный напор ∆t определяется по формуле:

где ∆tg и ∆tм — наибольшая и наименьшая разности температур греющей и нагреваемой среды.

Рис. 8. Характер изменения температур рабочих жидкостей при

а — прямотоке; б — противотоке.

Характер изменения температур рабочих жидкостей показан на рис. 8. Если в теплообменном аппарате греющая и нагреваемая жидкости протекают в одном направлении, то такая схема движения называется прямотоком (см. рис. 8, а), а в противоположных — противотоком (см. рис. 8, б).

Для единицы площади теплопередающей поверхности удельный поток, обозначаемый q, будет равен:

Из приведенных формул видно, что количество передаваемой теплоты тем больше, чем больше площадь поверхности нагрева Н и чем больше средняя разность температур или температурный напор и коэффициент теплопередачи К. Наличие на стенке котла накипи, золы или сажи значительно снижает коэффициент теплопередачи (см. ниже пример).

Определяющим фактором в передаче теплоты радиацией являются температура излучающего тела и степень его черноты. Поэтому, чтобы интенсифицировать передачу теплоты радиацией, необходимо увеличить температуру излучающего тела, повысив шероховатость поверхности.

Теплоотдача конвекцией зависит: от скорости движения газов, разности температур греющей и нагреваемой среды, характера обтекания газами поверхности нагрева — продольное или поперечное, вида поверхности — гладкая или оребренная. Основными способами интенсификации передачи теплоты конвекцией являются: повышение скорости газов, их завихрение в газоходах, увеличение площади поверхности нагрева за счет ее оребрения, повышение разности температур между греющей и нагреваемой средами, осуществление встречного (противоточного) омывания.

Пример. Рассмотрим влияние накипи и сажи на теплопередачу в котле, используя данные настоящего раздела. Принимаем толщину стенки секции чугунного котла δ1 = 8 мм, а отложившиеся на ней слой накипи толщиной δ2 = 2 мм и слой сажи δ3 = 1 Гмм. Коэффициенты теплопроводности стенки λ1, накипи λ2 и сажи λ3 соответственно принимаем равными 54; 0,1 и 0,05 ккал/(м×ч×град) (√62,7; 0,116 и 0,058 Вт/ (м 2 × К). Значения коэффициентов теплоотдачи: от, газов к стенке α1 = 20 ккал/(м 2 ×град); от стенки к воде α2 = 1000 ккал/(м 2 ×ч×град). Температуру газов принимаем равной t газ = 800°С, воды t = 95 С.

Расчеты производим для чистой и загрязненной стенок чугунного котла.

А. Стенка котла чистая.

Найдем коэффициент теплопередачи:

К = (l/α1 + δ/λ + l/α2 ) -1 = (1/20 + 0,008/54 + 1/1000) -1 = 1/0,0512 = 19,5 ккал/(м 2 × ч ×град) = 22,6 Вт/ (м 2 × град) и тепловой поток через стенку.

q = K∆t = 19,5 (800-95) = 13700 ккал/(м 2 ×ч) = 15850 Вт/ (м 2 ).

Определим температуру наружной поверхности стенки чугунной секции, воспользовавшись формулой

Из расчета видно, что при чистой стенке котла температура ее мало отличается от температуры воды внутри котла.

Б. Стенка котла загрязненная.

Повторив весь расчет, найдем:

q = 11 (800 — 95) = 7750 ккал/ (м 2 ×ч) = 8960 Вт/ (м 2 ), tст = 800 — 7750/20 = 412C.

Из расчета видно, что отложение сажи нежелательно тем, что она, обладая малой теплопроводностью, затрудняет передачу теплоты от топочных газов к стенкам котла. Это приводит к перерасходу топлива, снижению выработки котлами пара или горячей воды.

Накипь, имея малую теплопроводность — значительно уменьшает передачу теплоты oт стенки котла к воде, в результате чего стенки, сильно перегреваются и в некоторых случаях; разрываются, вызывая аварии котлов.

Сравнивая результаты расчета, видим, что теплопередача через загрязненную стенку уменьшилась почти в два раза, температура стенки чугунной секции при накипи возросла до опасных, по условиям прочности металла, пределов, что может привести к разрыву секции. Этот пример наглядно показывает необходимость регулярной очистки котла как от накипи, так и от сажи или золы.

Источник

Восстановление легких после коронавируса

Восстанавливаются ли легкие после COVID-19? Да. Но нужно не пропустить сроки реабилитации и серьёзно отнестись к рекомендациям врача.

Новая коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2, недостаточно изучена, однако ясно, что она наносит вред всем органам и тканям человека. Вирус проникает в организм через слизистые оболочки носа, глаз, глотки. Первые симптомы появляются на 2-14 день. Обычно это повышение температуры выше 37.5 градусов Цельсия, насморк, потеря обоняния, сухой кашель, послабление стула, слабость и головная боль. На 6–10 сутки от момента появления первых симптомов могут начать беспокоить одышка, боль в груди, усиление кашля. Это тревожные симптомы, говорящие о поражении легких и требующие проведения дополнительного обследования: компьютерной томографии легких, измерения насыщения крови кислородом (сатурации).

Легкие после COVID-19

Попадая в организм человека через слизистые оболочки дыхательных путей SARS-CoV-2 вызывает мощнейшую воспалительную реакцию. Активируются иммунные клетки, вырабатывается колоссальное количество воспалительных веществ (воспалительных цитокинов). Интенсивность этой реакции скорее всего обусловлена генетически. Именно интенсивностью воспалительной реакции и определяется тяжесть поражения легочной ткани по данным исследований. В легочной ткани поражение при COVID-19 обусловлено как поражением самих альвеол (в которых происходит газообмен и кровь насыщается кислородом из воздуха) нашими собственными иммунными клетками так и поражением легочных сосудов, оплетающих альвеолы. Степень поражения легких можно определить при помощи КТ (компьютерной томографии).

Таблица 1. Поражение лёгких при COVID-19

Процент поражения легочной ткани

Поражена часть лёгкого. Небольшое затруднение дыхания.

Источник

Теплообмен

Теплота может передаваться посредством теплопроводности, конвекции или излучения.

Второе начало термодинамики гласит, что теплота всегда передается от более горячего тела более холодному, однако о механизме теплопередачи там не говорится ни слова. Однако характер переноса теплоты крайне важен с инженерно-физической точки зрения, и не удивительно, что механизмы теплообмена стали важным предметом исследований в первой половине девятнадцатого столетия. Как уже упомянуто в аннотации, было открыто три способа теплообмена, и за каждым из них стоит уникальный физический процесс.

Теплопроводность

Положите загнутой конец железной кочерги в горящий камин — и уже через пару минут вы не сможете притронуться к ее свободному концу, хотя он находится на значительном удалении от пламени. А происходит это в результате того, что любой металл обладает высокой теплопроводностью, и жар огня от разогретого конца кочерги очень быстро распространяется по всей ее длине.

А обусловлена высокая теплопроводность металла следующим: атомы металла организованы в трехмерную кристаллическую решетку и постоянно вибрируют около своего среднестатистического положения. Атомы погруженного в огонь конца кочерги под воздействием соударения с быстро движущимися молекулами углей и раскаленного газового пламени быстро разогреваются и начинают вибрировать значительно интенсивнее. Очень скоро температура прогреваемого конца кочерги практически сравнивается с температурой пламени, о чем можно судить по тому, что металл разогревается докрасна.

Одновременно сами термически возбужденные атомы, соударяясь с соседними атомами, передают последним энергию теплового движения, и те, в свою очередь, также очень быстро разогреваются до температуры, близкой к температуре горения. При этом, отдав свою тепловую энергию соседям, атомы погруженного в пламя конца кочерги практически тут же компенсируют ее за счет непрерывного поступления тепловой энергии, выделяющейся при горении.

Таким образом, посредством цепочки межатомных взаимодействий теплота быстро распространяется вверх по ручке кочерги, постоянно пополняясь за счет энергии сгорания дров, пока не достигнет рукояти, которую вы держите в ладони, и тогда вы, почувствовав, как она нагрелась, вынуждены будете выпустить кочергу во избежание ожога.

Таким образом, теплопроводность представляет собой механизм теплового обмена посредством соударения между отдельными атомами или молекулами теплопроводящего вещества. То есть, тепловое движение распространяется по веществу, однако сами атомы или молекулы остаются жестко закрепленными внутри его структуры, и переноса вещества, как такового, мы не наблюдаем.

Уравнение, описывающее механизм теплопроводности, выглядит следующим образом:

где Q — количество передаваемой тепловой энергии, А — площадь сечения теплопроводящего тела, Δ T — разность температур между двумя точками, а R — тепловое сопротивление материала, характеризующее, насколько он тормозит теплопередачу. В вышеприведенном примере с кочергой, одним концом опущенной в камин, Δ T равняется разнице между температурой пламени на одном конце и комнатной температурой воздуха на другом, А — площади сечения железного прута, из которого сделана кочерга, а R определяется свойствами металла. В целом же, приведенная формула подсказывает, что чем больше разность температур и чем больше площадь поперечного сечения, тем большее количество теплоты будет передаваться. В то же время, при фиксированных значениях разности температур и площади поперечного сечения количество передаваемой теплоты будет обратно пропорционально тепловому сопротивлению, то есть, чем оно выше, тем медленнее будет нагреваться рукоять. Поэтому материалы с высокими значениями R (например, асбест, стекловолокно или пух) являются хорошими теплоизоляторами.

Конвекция

Теперь представьте себе кастрюлю с водой на плите. Сначала вода ведет себя неподвижно, и теплота от нижних слоев к верхним передается посредством теплопроводности. По мере нагревания, однако, характер теплопередачи меняется, поскольку запускается процесс, который принято называть конвекцией.

Нагреваясь вблизи дна, вода расширяется. Соответственно, удельный вес придонной разогретой воды оказывается легче, чем вес равного объема воды в поверхностных слоях. Это приводит всю водную систему внутри кастрюли в нестабильное состояние, которое компенсируется за счет того, что горячая вода начинает всплывать к поверхности, а на ее место опускается более прохладная вода.

Однако процесс этот одним актом не ограничивается, поскольку, обменявшись местами, горячая и прохладная вода очень скоро обмениваются и ролями, в силу того, что опустившая ко дну вода быстро разогревается и расширяется, а всплывшая горячая — быстро остывает и уплотняется за счет излучения (см. ниже). В результате ситуация нестабильности повторяется и слои воды снова меняются местами.

Нетрудно увидеть, что такая ситуация, по сути, приводит к постоянной нестабильности воды в кастрюле, и начинается непрерывная циркуляция водной массы: разогретая вода со дна всплывает, вытесняя ко дну остывающую воду с поверхности. В результате мы наблюдаем циркулярные потоки, которые принято называть конвекционными токами (см. рисунок). Присмотритесь внимательно к поверхности воды в кастрюле при ее закипании — и вы увидите конвекцию в действии: прозрачные области — это вода, поднимающаяся со дна, а пузыристые — это места, откуда вода только что пошла ко дну, оставив на поверхности накипь.

Конвекционные токи — весьма распространенный в природе способ теплообмена. Конвекция происходит в недрах Солнца, в слое между ядром и короной, именно она доставляет к поверхности светила тепловую энергию, вырабатываемую в ходе реакции термоядерного синтеза (см. Эволюция звезд). Непрерывная конвекция происходит в земной мантии, в результате чего мы наблюдаем движение тектонических плит. Конвекционные атмосферные потоки определяющим образом сказываются на климате нашей планеты, перенося тепло из экваториальных широт в приполярные вместе с воздушными и океаническими массами. Даже на уровне отдельно взятого крупного города конвекция приводит к значительным перемещениям атмосферных слоев: перегретый асфальт в центре города в этом случае играет роль конфорки под днищем кастрюли, если вернуться к исходному примеру. Фактически, благодаря конвекции в городах устанавливается особый микроклимат.

Обобщая, подчеркнем, что конвекция, по сути, представляет собой теплообмен посредством переноса вещества. Накопив теплоту в одном месте, вещество-носитель переносит его в более холодное и там отдает окружающей среде. В этом коренное отличие конвекции от теплопроводности, когда вещество-проводник тепла само остается на месте.

Излучение

В отличие от двух предыдущих видов теплообмена при лучевом переносе тепла вещество — будь оно в твердом, жидком или газообразном состоянии — не задействовано вовсе. В этом случае теплообмен осуществляется в силу того, что любая материя, имеющая температуру выше абсолютного нуля, излучает энергию в окружающую среду (см. Закон Стефана—Больцмана). Тип излучения зависит от температуры тела. Это нетрудно понять на повседневном опыте: металл в кузнице сначала раскаляется докрасна, потом до желто-оранжевого цвета и, наконец, практически добела. Это свидетельствует о повышении температуры вещества, потому что, чем выше температура, тем короче длина излучаемых волн. Относительно холодные тела излучают в инфракрасном диапазоне волн, и мы их излучения не видим, а только осязаем, как тепловое. Самые горячие тела испускают также невидимое излучение в микроволновом диапазоне.

Возможно, самым знаменитым примером открытия невидимого излучения стало открытие реликтового микроволнового фона космического излучения, ставшее одним из основных подтверждений правильности гипотезы Большого взрыва. По сути, этот фон излучается всей Вселенной в ее совокупности, поскольку она расширяется и постепенно остывает, теряя свою изначально колоссальную среднюю температуру.

Источник