- Что такое теория и чем хороши теоретические методы познания

- Что такое теория?

- Теоретические методы исследования

- Зачем нужна теория — 5 ее функций

- Требования к теоретическим методам познания

- Из чего состоит теория?

- Теоретический и эмпирический уровни научного познания

- Эмпирический уровень познания

- Методы теоретического познания

- Комментарии и отзывы (2)

- Что такое теория и причем тут научный метод

- Научный метод

- Наблюдения и вопросы

- Основа научного метода: гипотеза, данные и взаимосвязь

- Интерпретация данных и результатов

- Причем тут эволюция и медиа

- Заключение

Что такое теория и чем хороши теоретические методы познания

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Это слово мы встречаем в повседневной речи, слышим с экрана телевизора, читаем с книжных страниц.

Но едва ли обычный человек, не увлеченный наукой, не подглядывая в Википедию, даст точное определение понятию «теория».

Люди часто используют термины, значение которых даже не понимают или понимают неправильно. Не будьте как они — читайте мой блог, просвещайтесь онлайн.

Что такое теория?

Это понятие образовалось от греческого слова theoria — рассмотрение, исследование.

Теория — это обобщенная система знаний, которая дает объяснение тем или иным сторонам и свойствам изучаемого предмета или явления. Она является самой развитой формой научного знания.

Теория не может состоять из одного-единственного умозаключения. Теоретические методы исследования похожи на сборку гигантского конструктора Лего.

Вот есть красные кубики — это аксиомы, они пойдут в качестве фундамента. Аксиомы — утверждения, которые принимаются за истину без доказательств. На них поставим желтые стены — это гипотезы. А вот их нужно доказывать.

Будем проверять эти гипотезы на устойчивость, шатая стены. Некоторые рухнут, тогда будем выстраивать новые, пока не получится устойчивая конструкция. Сверху навесим башенки — отдельные понятия, законы.

А все вместе — это теория, где элементы упорядочены. Где умозаключения не взяты с потолка, а получены на основе правил логического вывода.

Теория — это совокупность умозаключений, которая отражает существующие отношения и связи между явлениями в объективной реальности.

Более подробно на эту тему смотрите в этом видео:

Теоретические методы исследования

Как формируется теория? Эта цепочка выглядит так: факт–> проблема–> гипотеза–> теория.

- Факт. Произошло некое событие или явление. Информация об этом получена эмпирическим (опытным) путем. Например, вы подкинули яблоко, но оно не упало на землю. Почему сила притяжения не сработала?

Факт должен быть очищен от случайности. Может быть, фрукт прямо в воздухе подхватила птица. Или он упал, но никто не заметил. Повторите эксперимент несколько раз, убедитесь, что это не случайность.

Зачем нужна теория — 5 ее функций

- Синтетическая. Упорядочивает, объединяет достоверные, но разрозненные знания в единое целое.

- Объяснительная. Помогает понять причины событий и явлений, выявляет скрытые закономерности и взаимозависимости (корреляцию).

- Методологическая. Формирует терминологию, методы, способы изучения объекта.

- Предсказательная. Позволяет спрогнозировать, как поведет себя объект исследования при различных воздействиях.

- Практическая. Знания должны воплощаться в практику для изменения текущей ситуации, формирования будущего.

Требования к теоретическим методам познания

Альберт Эйнштейн заявлял, что теория обязана удовлетворять следующим критериям:

- непротиворечивость утверждений и положений;

- изящность, гармоничность;

- экспериментальная проверяемость;

- логичность, простота предпосылок и связей между умозаключениями;

- уникальность — нет других равноценных теорий, из которых эта выбрана чисто случайно;

- имеет широкий спектр применения;

- указывает путь развития к более общей системе, в рамках которого эта теория станет частным случаем.

Из чего состоит теория?

Структура неоднородна, состоит из разных элементов:

- Исходные основания — опора, отправная точка в цепочке логических построений. Чтобы что-то доказать, нужно от чего-то оттолкнуться. Исходные основания считаются истинными — принимаются без доказательств. Сюда входят: аксиомы, постулаты, законы, фундаментальные принципы, понятия.

- Идеализированный объект — представление реально-существующего предмета или явления с учетом упрощений и допущений (это называется абстрагирование). Например: абсолютно черное тело, идеальная жидкость, точечный заряд.

Ученый изучает модель (что это?), а потом переносит свойства с идеализированного объекта на реальный предмет с некоторыми поправками. Такой процесс называется идеализацией.

Теоретический и эмпирический уровни научного познания

Есть теория, а есть практика. Наплевав на здравый смысл, люди противопоставляют одно другому. На самом деле, эти понятия неразлучны.

Теория рождается из данных, которые получены эмпирически — из наблюдений или эксперимента.

Она формирует новые утверждения, выведенные логическим путем. Только практика подтверждает их истинность. Получается круговорот: опыт создает теорию, которая, в свою очередь, дает новые данные для проведения экспериментов.

Эмпирический уровень познания

Это чувственное изучение реально-существующих предметов и явлений.

- Наблюдение. Бывает прямым и косвенным. Прямое наблюдение проводится при помощи органов чувств. Например, вы собственными глазами увидели неизвестную науке ящерицу. Косвенное наблюдение осуществляют при помощи технических средств. Вот радиотелескоп уловил странные сигналы из космоса.

- Измерение. Позволяет исследовать физические параметры изучаемого объекта. Приложили линейку к центру окружности, теперь знаем, что фигура не просто «большая», а диаметром (что это такое?) в 30 сантиметров.

- Сравнение. Определение общих черт и различий между несколькими предметами.

- Эксперимент. При наблюдении ученый не вмешивается в работу предмета изучения. А вот экспериментатор подвергает объект различным воздействиям, чтобы выяснить реакцию, определить ранее неизвестные свойства.

Эксперименты бывают исследовательские — для получения новой информации — и проверочные, которые помогают подтвердить или опровергнуть гипотезы.

Методы теоретического познания

Теоретические методы исследования подразумевает обработку данных, полученных опытным путем, построение логических выводов, умозаключений посредством мышления.

Выделим такие виды:

- Моделирование. Ученый исследует не существующий объект, а его модель. Она отражает только те свойства, которые важны для изучения. Например, глобус — упрощенная модель земного шара. Частный случай моделирования — идеализация.

- Мысленный эксперимент. Исследователь в своей голове представляет гипотетическую ситуацию, мысленно воздействует на объект исследования, прогнозирует реакцию, делает выводы. Мысленный эксперимент нужен, когда нет возможности провести его в действительности.

- Синтез и анализ. Синтез — это соединение отдельных фактов и умозаключений об объекте в единую систему. Анализ — расчленение с целью отдельного изучения каждой части. Маленькие дети часто занимаются анализом, разбирая все, что попадется под руку. Их родители потом долго мучаются над синтезом, пытаясь собрать все обратно.

- Формализация. Перевод эмпирического знания на научный язык схем, формул, графиков, цифр.

- Дедукция и индукция. При дедукции (что это?) процесс познания движется от общего к частному. Каждое последующее умозаключения логически исходит из предыдущего. Индукция же подразумевает путь от единичных фактов к общему выводу.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Теория, не подтвержденная практикой так и остается сложным умозаключением, причем, часто субъективным и лишенным смысла.

Да сейчас много что называют теорией, даже от теории плоской Земли некоторые не отказываются, хотя доказательств опровергающих данную теорию пруд пруди, тоже с теорией гравитационных волн, вроде бы данная теория нашла своё подтверждение, но она стала именоваться теорией ещё до получения результатов, которые установили её истинность.

Источник

Что такое теория и причем тут научный метод

У меня есть теория, что любую фразу можно превратить во что-то кажущееся невероятно глубокомысленным, если в конце приписать имя какого-нибудь древнего философа. Платон (оригинал).

Теория (греч. θεωρία — рассмотрение, исследование) — учение, система идей или принципов (вики). Именно в таком, самом широком смысле в обычно речи мы употребляем слово «теория» в каждодневной речи. Например, у меня есть теория почему машина не заводится — некоторый набор идей и выводов, объясняющий поломку. Однако, в научном мире теория имеет достаточно строгое и формальное значение и обязательно удовлетворяет определенному набору важных критериев.

Под катом много картинок и примеров, и совсем нет формул.

Научный метод

(картинка отсюда)

Рассмотрим и обсудим основные этапы научного метода в примерах. В данной статье мы опишем следующие этапы:

- Наблюдения и вопросы

- Формирование и основные свойства гипотезы и теории

- Интерпретация данных и выводы

Безусловно невозможно охватить все свойства и детали методологии и работы, восполнить пробелы и в интерактивной форме изучить материал можно на портале Berkley — Undrestanding Science 101.

Наблюдения и вопросы

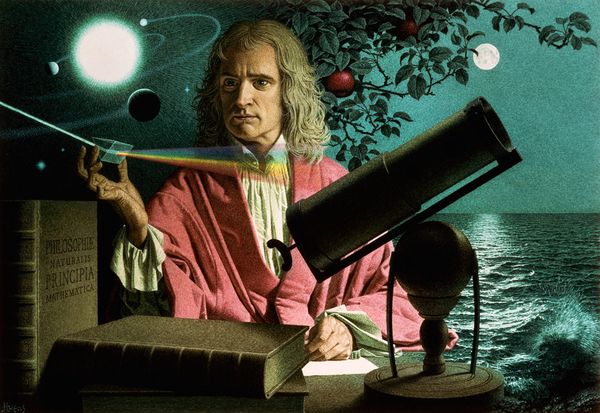

(картинка отсюда)

Проиллюстрируем данный этап известной легендой о Ньютоне и яблоке:

После обеда установилась тёплая погода, мы вышли в сад и пили чай в тени яблонь. Он [Ньютон] сказал мне, что мысль о гравитации пришла ему в голову, когда он точно так же сидел под деревом. Он находился в созерцательном настроении, когда неожиданно с ветки упало яблоко. «Почему яблоки всегда падают перпендикулярно земле?» — подумал он.

Первый этап работы научного метода — наблюдение: есть какая-то общая черта среди наблюдаемых событий, присутствует ли какая-то необычная черта, можно ли применить какую-то новую технологию в стандартных условиях, etc. Рука об руку с наблюдениями идут вопросы: необходимо из наблюдений выбрать необходимое и важное, для дальнейших исследований. Во многом вопросы определяют наблюдения, но и наблюдения определяют вопросы — фактически их стоит рассматривать исключительно вместе.

Но вопросы и наблюдения касаются исключительно действительного-физического мира, т.е. атомы, люди, галактики, общество, растения. Иными словами «сверхъестественное» лежит вне вопросов рассматриваемых в рамках научного метода.

Основа научного метода: гипотеза, данные и взаимосвязь

(фотография Венеры взята отсюда)

В качестве примера рассмотрим гипотезу (предсказание) Карла Сагана о поверхности Венеры (вики).

В 60-ые никто не представлял, какие же действительно условия на Венере. Тогда в 1960-ом году Карл Саган выдвинул гипотезу о том, что поверхность Венеры сухая и обладает невероятно высокой температурой. Гипотеза шла в разрез с представлением других о том, что поверхность Венеры может быть пригодной для жизни (динозавры на Венере). После выдвижения гипотезы, он занялся изучением доступных данных (радиоизлучения) с Венеры, и пришел к выводу, что поверхность имеет температуру в 500°C. В 1962-ом году Mariner 2 (автоматическая межпланетная станция) прошёл близко к Венере и подтвердил прогноз Сагана о её климате.

Каким интересным свойством обладает эта гипотеза? Данная гипотеза может быть опровергнута, так как она делает определенные и конкретные предсказания, которые могут быть проверены. Данное свойство называется фальсифицируемостью (также встречается название критерий Поппера). Заметим, что если гипотеза удовлетворяет критерию Поппера это совершенно не означает, что гипотеза верна. Например, гипотеза — «солнце состоит исключительно из фисташкового мороженого» удовлетворяет данному критерию, но гипотеза не является истинной.

Представим на секундочку, что мы откажемся от этого критерия в выдвижении гипотез, тогда мы получим интересную ситуацию описанную Расселом в 1952ом году.

Чайник Рассела

Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам надлежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот — скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть моё утверждение, добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что, поскольку моё утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Однако если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, о его подлинности твердили каждое воскресенье и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся — достойным внимания психиатров в просвещённую эпоху, а ранее — внимания инквизиции.

Фактически, Чайник Рассела демонстрирует гипотезу, которая в своей формулировке содержит собственную неопровержимость. Что же такое фальсифицируемость? Это принципиальная возможность провести эксперимент, который бы опроверг данную гипотезу. Казалось бы это всего лишь утверждение о свойстве гипотезы, но оно в неявной форме так же содержит другое важное свойство — способность гипотезы совершать предсказания т.е. описывать какие-то новые неизвестные свойства и\или явления.

Как способность гипотезы предсказывать что-то связана с фальсифицируемостью? Если гипотеза что-то предсказывает, что что-то произойдет, значит, что она предсказывает, что что-то НЕ произойдет. Фальсифицируемая гипотеза предсказывает, что какое-то событие НЕ произойдет — это и есть тот самый опровергающий эксперимент (если событие А не произойдет, значит, что должно произойти какое-то другое событие B e.g. A — температура на Венере 50С и ниже, событие B — температура на Венере выше 50 градусов).

Интерпретация данных и результатов

(графики взяты из работы NASA Data.GISS)

Представьте себе, что ваша задача оценить рост (изменения) температуры земли во времени. Что будет исходными данными? Какой параметр необходимо оценить? По каким регионам необходимо усреднять? Что значит усреднять в данном случае?

Фактически никогда полученные данные не согласуются с предсказаниями — прежде всего это связано с различными неточностями, случайными (и не только) факторами. Поэтому прежде всего говорят о степени уверенности в результатах и дают некоторый доверительный интервал для результатов. Например, мы можем представить следующее утверждение: у нас есть 95%-ая уверенность в том, что среднее значение температуры в Самаре летом лежит между 21 и 26 градусами. Это значит, что если мы будем случайно выбирать год и измерять среднюю температуру за год в городе, то в 95% случаев среднее значение будет лежать в данном интервале. Таким образом работая с данными мы всегда указываем некоторые границы применимости и доверия к данным.

В целом, задача интерпретации и работы с данными не имеет какого-то единого и универсального подхода, но есть общие нормы, на которые стоит обратить внимание: наличие оценок на степень доверия данным, наличие расчета статистических ошибок и не менее важное соответствие данных здравому смыслу. Приведем классический пример.

Зависимость глобального потепления от количества пиратов в Карибском море

Данный пример иллюстрирует, что корреляция между данными не равносильно наличию причинно-следственной связи (как было показано знаменитым специалистом по статистике Фишером 150 лет назад).

Поиск причинно-следственных связей — это отдельная тема, стоит только отметить, что процесс это гораздо более трудоемкий и не всегда возможный.

Причем тут эволюция и медиа

Классическая фраза: «эволюция — это всего лишь теория», звучащая в совершенно разном контексте происходит прежде всего из-за непонимания термина «теория», который используется в науке. Эволюция является теорией в таком же смысле, как и гравитация Ньютона и квантовая механика (о разнице между законом и теорией написано здесь).

Но еще более важным для нас является употребление термина «теория», когда это касается различных информационных ресурсов. Прежде чем принимать какое-то утверждение (например «Новую Хронологию» или «теорию» катастроф Великовского), необходимо убедиться, что данная теория действительно разработана в соответствии с методологией.

Заключение

Самое прекрасное, что мы можем почувствовать — это неизвестность и загадка. Это тот самый источник настоящего искусства и науки. Тот кому это чувство чуждо, тот кто не может замереть в изумлении, всё равно что умер — ведь его глаза закрыты.

Самая главная черта и особенность метода состоит в его способности изменять наше представление об окружающем мире — наши знания и восприятие мира не статичны, а все время меняются отодвигая по чуть-чуть границу неизведанного. Именно этим он и отличается от всего остального — он признает, что мы еще многого не знаем и что нам предстоит долгий путь, чтобы это узнать.

Источник