- ОФС.1.2.1.0012.15 Температура затвердевания

- ОФС.1.2.1.0012.15 Температура затвердевания

- Методика 1

- Методика 2

- Методика определения температуры застывания.

- Государственная фармакопея Российской Федерации

- Температура затвердевания способ определения

- 1. ПРИБОРЫ И РЕАКТИВЫ

- 2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

- 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

ОФС.1.2.1.0012.15 Температура затвердевания

Содержимое (Table of Contents)

ОФС.1.2.1.0012.15 Температура затвердевания

Температурой затвердевания называют температуру, при которой вещество переходит из жидкого состояния в твердое при охлаждении. Для определения температуры затвердевания используют две методики.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Температура затвердевания ОФС.1.2.1.0012.15

Взамен ГФ XII, ч.1, ОФС 42-0035-07

Температурой затвердевания называют температуру, при которой вещество переходит из жидкого состояния в твердое при охлаждении. Для определения температуры затвердевания используют две методики.

Методика 1

В сухую внутреннюю пробирку прибора 1 (рис.1) помещают достаточное количество (около 10 г) испытуемого вещества, находящегося в жидком состоянии (твердое вещество предварительно расплавляют при температуре не выше 20 °С ожидаемой температуры затвердевания) и укрепляют таким образом, чтобы ртутный шарик находился посередине слоя испытуемого вещества. Затем внутреннюю пробирку с испытуемым веществом помещают во внешнюю пробирку и, при быстром охлаждении, определяют приблизительную температуру затвердевания. После этого внешнюю пробирку вместе с внутренней помещают на водяную баню с температурой на 5 ºС выше приблизительно определенной температуры затвердевания до полного расплавления испытуемого вещества. Затем заполняют стакан водой или насыщенным раствором натрия хлорида с температурой на 5 °С ниже ожидаемой температуры затвердевания. Внешнюю пробирку вместе с внутренней помещают в стакан. При постоянном перемешивании испытуемого вещества отмечают температуру каждые 30 с. Вначале происходит постепенное понижение температуры, затем при появлении твердой фазы, она остается некоторое время постоянной или повышается перед тем, как стать постоянной (в этот момент прекращают перемешивание), а затем снова падает. Отмечают наиболее высокую температуру, остающуюся короткое время постоянной при переходе вещества из жидкого состояния в твердое. Эту температуру и принимают за температуру затвердевания.

Если вещество остается жидким при ожидаемой температуре затвердевания, его охлаждают на 1 – 2 °С ниже ожидаемой температуры затвердевания и вызывают затвердевание введением малых количеств (нескольких кристаллов) испытуемого вещества или потиранием стенок внутренней пробирки термометром.

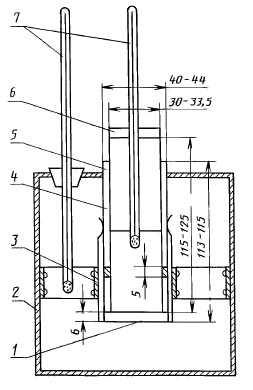

Прибор для определения температуры затвердевания

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://i0.wp.com/pharmacopoeia.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pribor-dlya-opredeleniya-temperatury-zatverdevaniya.png?fit=193%2C300&ssl=1″ data-large-file=»https://i0.wp.com/pharmacopoeia.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pribor-dlya-opredeleniya-temperatury-zatverdevaniya.png?fit=386%2C600&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i1.wp.com/pharmacopoeia.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pribor-dlya-opredeleniya-temperatury-zatverdevaniya-193×300.png?resize=269%2C418″ alt=»Прибор для определения температуры затвердевания» width=»269″ height=»418″ srcset=»https://i0.wp.com/pharmacopoeia.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pribor-dlya-opredeleniya-temperatury-zatverdevaniya.png?resize=193%2C300&ssl=1 193w, https://i0.wp.com/pharmacopoeia.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pribor-dlya-opredeleniya-temperatury-zatverdevaniya.png?w=386&ssl=1 386w» sizes=»(max-width: 269px) 100vw, 269px» data-recalc-dims=»1″/>

Размеры указаны в мм

Прибор 1. Прибор (рис.1) состоит из толстостенной пробирки с внутренним диаметром около 25 мм и длиной около 150 мм, помещенной внутрь другой пробирки диаметром около 40 мм и длиной около 160 мм. Внутренняя пробирка закрыта пробкой, снабженной термометром длиной около 175 мм с ценой деления 0,2 °С, который закреплен таким образом, чтобы ртутный шарик находился на расстоянии около 15 мм от дна пробирки. Во внутренней пробирке имеется отверстие, через которое проходит вал мешалки, изготовленный из стеклянного стержня или другого подходящего материала, согнутый на конце под прямым углом в виде петли, внешний диаметр которой около 18 мм. Внутреннюю пробирку вместе с внешней пробиркой размещают в центре стакана вместимостью 1 л, содержащего подходящую охлаждающую жидкость, уровень которой находится на расстоянии около 20 мм. Охлаждающая баня также должна быть снабжена термометром.

Методика 2

Для твердых веществ, имеющих высокую температуру затвердевания с диапазоном от +30 до +100 °С (парафины и высокоплавкие кристаллические вещества).

Испытуемое вещество, расплавленное на водяной бане или в термостате при температуре на 15 – 20 °С выше ожидаемой температуры затвердевания, тщательно перемешивают и заливают в подогретый прибор 2 (рис.2) на ¾ его высоты. Температура испытуемого вещества после помещения в прибор должна превышать ожидаемую температуру затвердевания не менее чем на 8 °С. В отверстие прибора вставляют термометр на пробке по оси прибора так, чтобы ртутный шарик термометра находился приблизительно на половине высоты слоя расплавленного вещества. Оставляют прибор до достижения температуры на 3 – 4 °С выше температуры затвердевания. По достижении этой температуры записывают температуру через каждую минуту. Сначала температура понижается быстро. Затем понижение замедляется, и температура в течение нескольких минут сохраняется постоянной или снижается очень медленно. После этого температура снова быстро понижается. За температуру затвердевания вещества принимают то показание термометра, при котором температура оставалась постоянной или снижалась наиболее медленно.

Рассчитывают среднее арифметическое трех определений. Расхождение между определениями не должно превышать 0,2 °С.

» data-medium-file=»https://i0.wp.com/pharmacopoeia.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pribor-ZHukova.png?fit=166%2C300&ssl=1″ data-large-file=»https://i0.wp.com/pharmacopoeia.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pribor-ZHukova.png?fit=370%2C670&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i1.wp.com/pharmacopoeia.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pribor-ZHukova-166×300.png?resize=166%2C300″ alt=»Прибор Жукова» width=»166″ height=»300″ srcset=»https://i0.wp.com/pharmacopoeia.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pribor-ZHukova.png?resize=166%2C300&ssl=1 166w, https://i0.wp.com/pharmacopoeia.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pribor-ZHukova.png?w=370&ssl=1 370w» sizes=»(max-width: 166px) 100vw, 166px» data-recalc-dims=»1″/>

Рисунок 2. Прибор Жукова.

Размеры указаны в мм

Прибор 2 (прибор Жукова) – дьюаровский сосуд из прозрачного стекла (рис. 2). Снабжен пробкой, в которой укреплен термометр с диапазоном температур от +30 до +100 °С и ценой деления 0,2 °С.

Источник

Методика определения температуры застывания.

Температурой застывания считают температуру, при которой испытуемая нефть или нефтепродукт загустевают настолько, что при наклоне пробирки уровень продукта остается неизменным в течение одной минуты.

Обезвоженный продукт наливают в сухую чистую пробирку 4 до метки (рис. 6), при помощи корковой пробки плотно вставляют термометр по оси пробирки так, чтобы резервуар термометра находился на уровне 8-10 мм от дна пробирки.

Рисунок 6 — Прибор для определения

1- диск; 2 — баня; 3 — прокладка;

4 — пробирка; 5 — муфта; 6 — корковая пробка;

Эту пробирку выдерживают в водяном термостате при температуре 50

После нагрева пробирку с продуктом и термометром извлекают из водяной бани, вытирают досуха и помещают в пробирку-муфту. Собранный прибор охлаждают при комнатной температуре до 35±5 0 С, а затем помещают в сосуд с охладительной смесью, температура которого установлена на 5 0 С ниже предполагаемой температуры застывания. В охладительной смеси температуру поддерживают с точностью до 1 0 С. Когда продукт в пробирке примет предполагаемую температуру определения, прибор наклоняют на 45°, не вынимая из охлаждающей смеси, и держат в таком положении 1 мин, затем пробирку вынимают из охладительной смеси, быстро протирают и смотрят, не сместился ли мениск испытуемого продукта. Если мениск сместился, то содержимое пробирки вновь нагревают до 50 0 С и производят определение температуры застывания повторно при температуре охлаждающей смеси на 4 0 С ниже, чем в первом случае. Определение повторяют до тех пор, пока при некоторой температуре мениск не перестанет смещаться. За температуру застывания испытуемого нефтепродукта принимают среднее арифметическое между температурами, зафиксированными при двух параллельных испытаниях, при условии, что расхождение между ними не превышает 2 0 С.

Дата добавления: 2016-03-22 ; просмотров: 1756 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Государственная фармакопея Российской Федерации

| Номер | ОФС.1.2.1.0012.15 |

|---|---|

| Наименование статьи | Температура затвердевания |

| Дата введения | 01.01.2016 |

| Взамен | Взамен ГФ X \n Взамен ст. ГФ XI, вып. 1 \n Взамен ГФ XII, ч. 1, ОФС 42-0035-07 |

Температурой затвердевания называют температуру, при которой вещество переходит из жидкого состояния в твердое при охлаждении. Для определения температуры затвердевания используют две методики.

Методика 1. В сухую внутреннюю пробирку прибора 1 (рис. 1) помещают достаточное количество (около 10 г) испытуемого вещества, находящегося в жидком состоянии (твердое вещество предварительно расплавляют при температуре не выше 20°С ожидаемой температуры затвердевания) и укрепляют таким образом, чтобы ртутный шарик находился посередине слоя испытуемого вещества. Затем внутреннюю пробирку с испытуемым веществом помещают во внешнюю пробирку и, при быстром охлаждении, определяют приблизительную температуру затвердевания. После этого внешнюю пробирку вместе с внутренней помещают на водяную баню с температурой на 5°С выше приблизительно определенной температуры затвердевания до полного расплавления испытуемого вещества. Затем заполняют стакан водой или насыщенным раствором натрия хлорида с температурой на 5°С ниже ожидаемой температуры затвердевания. Внешнюю пробирку вместе с внутренней помещают в стакан. При постоянном перемешивании испытуемого вещества отмечают температуру каждые 30 с. Вначале происходит постепенное понижение температуры, затем при появлении твердой фазы, она остается некоторое время постоянной или повышается перед тем, как стать постоянной (в этот момент прекращают перемешивание), а затем снова падает. Отмечают наиболее высокую температуру, остающуюся короткое время постоянной при переходе вещества из жидкого состояния в твердое. Эту температуру и принимают за температуру затвердевания.

Если вещество остается жидким при ожидаемой температуре затвердевания, его охлаждают на 1 — 2°С ниже ожидаемой температуры затвердевания и вызывают затвердевание введением малых количеств (нескольких кристаллов) испытуемого вещества или потиранием стенок внутренней пробирки термометром.

Прибор 1. Прибор (рис.1) состоит из толстостенной пробирки с внутренним диаметром около 25 мм и длиной около 150 мм, помещенной внутрь другой пробирки диаметром около 40 мм и длиной около 160 мм. Внутренняя пробирка закрыта пробкой, снабженной термометром длиной около 175 мм с ценой деления 0,2°С, который закреплен таким образом, чтобы ртутный шарик находился на расстоянии около 15 мм от дна пробирки. Во внутренней пробирке имеется отверстие, через которое проходит вал мешалки, изготовленный из стеклянного стержня или другого подходящего материала, согнутый на конце под прямым углом в виде петли, внешний диаметр которой около 18 мм. Внутреннюю пробирку вместе с внешней пробиркой размещают в центре стакана вместимостью 1 л, содержащего подходящую охлаждающую жидкость, уровень которой находится на расстоянии около 20 мм. Охлаждающая баня также должна быть снабжена термометром.

Методика 2. Для твердых веществ, имеющих высокую температуру затвердевания с диапазоном от +30 до +100°С (парафины и высокоплавкие кристаллические вещества).

Испытуемое вещество, расплавленное на водяной бане или в термостате при температуре на 15 — 20°С выше ожидаемой температуры затвердевания, тщательно перемешивают и заливают в подогретый прибор 2 (рис.2) на 3/4 его высоты. Температура испытуемого вещества после помещения в прибор должна превышать ожидаемую температуру затвердевания не менее чем на 8°С. В отверстие прибора вставляют термометр на пробке по оси прибора так, чтобы ртутный шарик термометра находился приблизительно на половине высоты слоя расплавленного вещества. Оставляют прибор до достижения температуры на 3 — 4°С выше температуры затвердевания. По достижении этой температуры записывают температуру через каждую минуту. Сначала температура понижается быстро. Затем понижение замедляется, и температура в течение нескольких минут сохраняется постоянной или снижается очень медленно. После этого температура снова быстро понижается. За температуру затвердевания вещества принимают то показание термометра, при котором температура оставалась постоянной или снижалась наиболее медленно.

Рассчитывают среднее арифметическое трех определений. Расхождение между определениями не должно превышать 0,2°С.

Прибор 2 (прибор Жукова) — дьюаровский сосуд из прозрачного стекла (рис. 2). Снабжен пробкой, в которой укреплен термометр с диапазоном температур от +30 до +100°С и ценой деления 0,2°С.

Источник

Температура затвердевания способ определения

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Метод определения температуры застывания

Silicon organic products.

Method for determination of congelation temperature

* Введено дополнительно, Изм. N 1.

Дата введения 1976-01-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 мая 1975 г. N 1343 срок введения установлен с 01.01.76

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 26.03.85 N 841 срок действия продлен до 01.01.91*

* Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта России от 30.03.90 N 712 (ИУС N 7, 1990 год). — Примечание изготовителя базы данных.

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 1986 г.

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие с 01.10.90 постановлением Госстандарта СССР от 30.03.90 N 714 с 01.10.90

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 7, 1990 год

Настоящий стандарт распространяется на кремнийорганические продукты и устанавливает метод определения температуры застывания продуктов, имеющих температуру застывания ниже минус 70 °С.

Сущность метода заключается в определении той температуры, при которой испытуемый продукт в условиях опыта загустевает так, что при наклоне пробирки с продуктом под углом 45° уровень продукта остается неподвижным в течение 1 мин.

1. ПРИБОРЫ И РЕАКТИВЫ

1.1. Для определения температуры застывания применяются:

прибор для определения температуры застывания, состоящий из двух пробирок, изготовленных из термостойкого стекла, со сферическими днищами. Внутренняя пробирка высотой 220±10 мм и внутренним диаметром 20±2 мм для заливания продукта и пробирка-муфта высотой 180±10 мм и внутренним диаметром 40±2 мм. Первую пробирку впаивают в пробирку-муфту так, чтобы расстояние между ними в нижней части было 20 мм;

сосуд Дьюара, вместимостью не менее 1 дм ;

термометр стеклянный жидкостной по ГОСТ 27544-87, с пределом измерений от минус 100 до плюс 20 °С;

термопара хромель-копелевая с холодным спаем с погрешностью измерения 0,2 мВ;

карман стеклянный для термопары высотой 240±10 мм и внутренним диаметром по размеру термопары (около 6 мм);

потенциометр постоянного тока типа ПП по ГОСТ 9245-79, класс точности 0,05 мВ;

штатив с держателями;

азот жидкий технический по ГОСТ 9293-74.

Допускается применение других средств измерения с метрологическими характеристиками не хуже указанных в настоящем стандарте.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. В сухой чистый прибор наливают продукт на высоту 30 мм. Прибор плотно закрывают корковой или резиновой пробкой с вставленным в нее термометром (если предполагаемая температура застывания выше минус 100 °С) или в стеклянный карман вставляют термопару (если предполагаемая температура застывания ниже минус 100 °С). Термометр и термопару укрепляют так, чтобы они проходили по оси прибора, а конец термопары или термометра находился на расстоянии 10 мм от дна пробирки.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Прибор с продуктом и неподвижно закрепленным термометром (или термопарой) помещают в сосуд Дьюара, куда предварительно залит жидкий азот настолько, чтобы прибор находился в парах азота. Скорость охлаждения продукта 1 °С в 1 мин. Когда продукт в приборе достигнет температуры на 20 °С выше предполагаемой, охлаждение ведут со скоростью 1 °С в 3 мин. При достижении температуры, намеченной для определения застывания, прибор вынимают из сосуда Дьюара, наклоняют под углом 45°, держат в таком положении в течение 1 мин и наблюдают, не сместился ли мениск продукта. Если мениск сместился, то продукт выдерживают при температуре 15-35 °С до установления мениска, а затем охлаждают на 4-5 °С ниже предыдущей температуры и так до тех пор, пока мениск останется неподвижным.

После установления границы застывания (переход от подвижности к неподвижности и наоборот), определение повторяют, повышая или понижая температуру на 2 °С пока не будет установлена та температура, при которой мениск продукта останется неподвижным, а при повторении испытания при температуре на 2 °С выше, он сдвигается.

Эта температура фиксируется, как установленная для данного опыта.

Для установления температуры застывания продукта проводят четыре параллельных испытания, начиная второе — с температуры на 2 °С выше установленной при первом испытании.

За температуру застывания принимают среднее арифметическое четырех параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 2 °С.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Электронный текст документа

подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:

официальное издание

Продукты кремнийорганические.

Методы испытаний: Сб. ГОСТов.

ГОСТ 20841.1-75-ГОСТ 20841.7-75, ГОСТ 20841.8-79. —

М.: Издательство стандартов, 1986

Источник