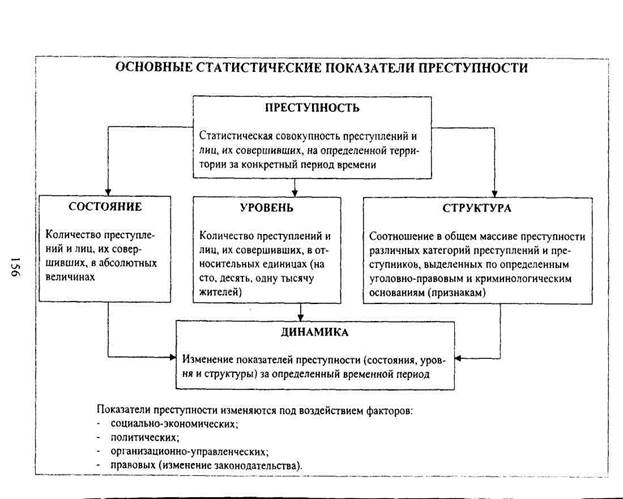

Основные показатели преступности

В криминологии принято выделять следующие показатели преступности (см. рис1.).

Каждый из них играет свою особую роль в оценке преступности, но, взятый в отдельности, не может дать объективного представления о ней. Только во взаимосвязи друг с другом показатели преступности могут выполнять свое криминологическое назначение с точки зрения углубления познания ее существенных сторон.

Показатели количественные (состояние /объем/, уровень /интенсивность/) и качественные — (структура по разным критериям, характер, динамика)

Анализ преступности обычно начинается с оценки такого ее показателя, как объем (состояние), который определяется общим количеством совершенных преступлений, а также числом лиц, их совершивших, на определенной территории за конкретный период времени.

За 1 полугодие 2012г. в России совершено 762041 преступлений, в прошлый период – 819194 преступления.

При этом следует иметь в виду, что число преступлений не всегда одинаково с числом лиц, их совершивших, т.к. одно преступление может быть совершено группой лиц, а одно лицо зачастую совершает несколько преступлений.

Оценка распространенности преступности предполагает не только выяснение абсолютного числа преступлений и преступников, но и сопоставление имеющихся данных с показателями численности населения. Это достигается путем определения интенсивности преступности.

Интенсивность (уровень) преступности — это ее характеристика, измеряемая количеством совершенных преступлений и их участников в расчете на определенную численность населения, например на 10 или на 100 тыс. жителей.

Так измеряется общий уровень преступности и уровень криминальной активности населения.

В целях определения интенсивности преступности производится расчет соответствующих коэффициентов для каждого из указанных ее уровней по следующим формулам:

Коэффициент преступности (К):

где n — количество совершенных (зарегистрированных) преступлений на

определенной территории за определенный период;

N — численность населения, достигшего возраста наступления

уголовной ответственности, проживающего на территории, для

которой рассчитывается коэффициент;

10 5 — единая расчетная база.

В 1городе зарегистрировано 2050 пр, население в нем – 110 тыс чел.

В другом городе 1000 преступлений, население 700 тыс чел.

К1= 2050*10 5 / 110000 = 186

К2 = 1000 10 5 / 700000=14,2

Уровень в 1 городе выше!!

Коэффициент преступной активности (I):

где m — число лиц, совершивших преступления за определенный период

на определенной территории;

N — численность активного населения (14-60 лет), проживающего

на территории, для которой рассчитывается индекс;

10 5 — единая расчетная база.

Учет всего количества населения нельзя считать корректным, т.к. в этом случае общий показатель уровня преступности нивелируется за счет лиц, не достигших возраста уголовной ответственности (14 лет), а также лиц в возрасте 60 лет и старше, которые, как известно, не обладают особой криминальной активностью.

Эти категории лиц целесообразно исключать из расчетных данных интенсивности преступности.

Хорошо для сопоставления по разным регионам, т.к. не зависит от численности

Динамика, т.е. изменение во времени.

Динамика преступности определяется путем расчета таких ее характеристик, как абсолютный рост (снижение), темпы ее роста и прироста, производимого по следующим формулам:

Абсолютный рост (снижение) преступности (А):

где U — показатель объема (уровня) преступности;

U1 — предшествующее значение того же показателя.

U нов= 762041 – U ст= 819194 А = 57153

Темп роста (снижения) преступности (Тр):

Tp = (762041 / 819194)* 100% = 93%

Это доля объема преступлений от предыдущего показателя

Темп прироста преступности (Тпр):

Тпр= 93-100=-7%

Темпы роста преступности рассчитываются на основе использования базисных показателей динамики , когда данные ряда лет сопоставляются с постоянным базисом — уровнем преступности в начальном для анализа периоде.

Это позволяет в большей мере обеспечить сопоставимость относительных показателей -%, которые показывают, как соотносится преступность последующих периодов с предыдущим.

При этом за 100% принимаются данные исходного года, а все последующие годы отражают только процент прироста. Оперирование относительными даннымиснимает вопрос об обусловленности снижения или роста преступности увеличением или снижением численности жителей , достигших возраста уголовной ответственности.

Темп прироста преступности выражается в процентах и показывает, насколько увеличился или уменьшился последующий уровень преступности по сравнению с предыдущим периодом. При увеличении процент, отражающий темп прироста, обозначается знаком «+», при снижении — знаком «–».

На динамику преступности как социально-правового явления влияют две группы факторов:

— социальные, определяющие сущность преступности, ее общественную опасность (причины и условия преступлений, уровень народонаселения, его миграция и т.п.);

— юридические — изменения уголовного законодательства, раскрываемость преступлений, обеспечение неотвратимости ответственности и т.п.

К показателям преступности также относятся ее структура, характер, «цена».

Структура определяется соотношением (удельным весом) в преступности ее видов, групп преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым либо криминологическим основаниям.

Основаниями могут быть:

· социальная и мотивационная направленность;

· степень и характер общественной опасности;

· степень организованности и другие признаки, определяемые с учетом ее внешних и внутренних характеристик … (см. рис.2 след стр. ).

Анализируя структуру преступности, необходимо определить в процентах

соотношение преступлений особо тяжких, тяжких, средней и небольшой тяжести;

умышленных и неосторожных,

удельный вес рецидивной, профессиональной, групповой преступности; долю преступности несовершеннолетних

значение имеет характер мотивации личности преступника.

Обычно выделяют *насильственные, *корыстные и *корыстно-насильственные преступления.

Сравнение мотивационной характеристики преступности в разные периоды и в разных административно-территориальных единицах позволяет, например, понять, какого рода искажения нравственного и правового сознания, потребностей и интересов лежат в основе наиболее распространенных видов преступности, и в соответствии с этим наиболее точно определить главные ориентиры предупредительной работы.

Рис. 2 структура преступности по разным основаниям

Анализ структуры преступности будет тем глубже, чем точнее избраны его основания.

если всю преступность несовершеннолетних принять за 100%, а затем установить ее удельный вес с учетом территориальной распространенности, то можно выявить конкретные регионы, в наибольшей степени пораженные этим видом преступлений.

Поступая таким же образом, но принимая за 100% преступность несовершеннолетних на определенной территории, можно выяснить, какие возрастные и социальные группы обладают наибольшей криминогенностью и совершают преобладающее количество преступлений.

Для определения удельного веса отдельного типа, рода, вида или разновидности преступности (С) используется следующая формула:

где u — показатель объема отдельного типа, рода,вида или разновидности преступности;

U — показатель объема всей преступности на той же территории за тот же период времени.

Всего зарегистрировано 762041пр.

Тяжких +особо тяжких 206593

Доля тяжких = (206593/762041) *100% = 27,1%

Против личности = 140699 (это 18,5% от всех)

Убийства из них = 4853 (0,7% от всех)

Характер преступности — доля наиболее опасных преступлений в ее структуре.

Этот показатель отражает также характеристику лиц, совершающих преступления.

Доля мужчин 88,7%, женщин – 11,3%

н/л= 16,4:, остальные 83,6%

Таким образом, характер преступности определяет степень ее общественной опасности, исходя из совокупности в общем объеме преступности особо тяжких и тяжких преступлений, а также лиц, их совершивших.

Удельный вес тяжкой преступности (D) рассчитывается по формуле:

где u — показатель объема тяжкой преступности;

U — показатель объема всей преступности.

Особое значение имеет такой показатель преступности, как ее территориальное распределение по различным регионам страны (» география » преступности).

Территориальные различия в объеме, интенсивности, структуре, динамике, характере преступности тесно связаны с *уровнем социально-экономического развития отдельных регионов страны, *с национальными традициями, обычаями, *уровнем культурно-воспитательной работы, *организацией быта и досуга населения, *качеством правоохранительной деятельности, ит.д. Эти различия учитываются при определении задач общества по противодействию преступности, наиболее важных направлений предупредительной работы.

Показатель территориального распределения преступности (R) рассчитывается по формуле:

где u — показатель объема преступности на одной из административно

обособленных территорий, входящих в состав государства;

U — показатель объема преступности на территории, в состав

которой входит конкретная административно обособленная

В городе всего 2050пр., на всей территории 14000, R= 0,15

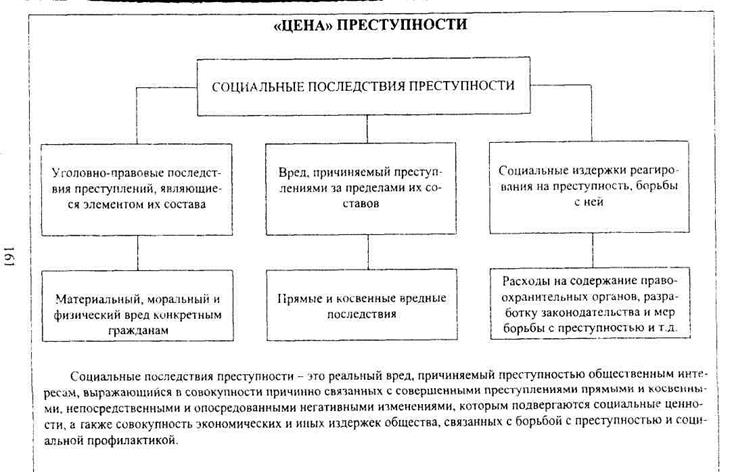

Своеобразная «цена» преступности отражается в таком ее дополнительном качественно-количественном показателе, как социальные последствия.

К ним относятся

· реальный вред, причиняемый преступностью общественным отношениям, выражающийся в совокупности негативных для социальных ценностей последствий в результате совершения преступлений,

· а также в экономических и иных издержках общества, связанных с борьбой с преступностью.

Последствия преступности могут проявиться в самых разных сферах жизнедеятельности общества: социально-экономической, политической, духовной, нравственной, трудовой, семейной и т.п.

Естественно, что не всякий ущерб, наносимый преступностью, может быть исчислен или выражен в денежном эквиваленте. Но все последствия преступности наносят ущерб обществу, отрицательно сказываются на общественных отношениях.

Социальные последствия преступности могут быть прямыми , непосредственно связанными с преступлениями, и косвенными , связь которых с преступлениями опосредована через расходы на борьбу с преступностью либо нанесение нравственного ущерба потерпевшим.

Имущественный (материальный) ущерб исчисляется в денежном выражении; ущерб от насильственных посягательств — количеством случаев смерти, инвалидности; числом рабочих дней, потерянных в связи с утратой трудоспособности потерпевших; размерами расходов на лечение и выплату денег по листкам нетрудоспособности и т.п.

Всестороннее и глубокое изучение преступности не может осуществляться без учета ее последствий. Особенно это важно при разработке мер предупреждения преступлений, ограничения, минимизации вреда от их совершения.

Источник

§ 3. МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ПРЕСТУПНОСТИ

Одной из важнейших задач исследования преступности является изучение изменения ее во времени. Такое изучение дает возможность установить закономерности, тенденции в развитии преступности, без познания которых невозможно выявить ее причины и условия.

Методом, позволяющим изучить преступность во времени, являются динамические ряды. Динамическим рядом называется ряд статистических показателей, характеризующих изменение изучаемого явления во времени. Статистические показатели, из которых состоит динамический ряд, называются абсолютными уровнями ряда. В зависимости от характера уровней динамические ряды подразделяют на два вида: интервальные и моментные. Каждому из названных видов соответствует специфическая методика расчета средней интенсивности развития.

Интервальный динамический ряд состоит из статистических показателей, каждый из которых характеризует изменение преступности за определенный период (интервал) времени.

В интервальном динамическом ряду каждый абсолютный уровень является статистическим показателем, отражающим итог в изменении уровня преступности именно за тот период, которому он соответствует. Указанное свойство интервального динамического ряда позволяет суммировать уровни этого ряда, образуя новые уровни, имеющие реальное криминологическое содержание. Последнее означает, что в интервальных динамических рядах можно производить укрупнение интервалов: месячные преобразовывать в квартальные, квартальные — в полугодовые, полугодовые — в годовые, годовые — — в пятилетние ч •>. д. Именно это свойство интервальных динамических рядов является теоретической основой применения на практике так называемого наростающего итога. Например, суммирование уровня преступности за январь — • март, апрель — июнь, октябрь — декабрь дает новые уровни, которые отражают процесс изменения преступности по кварталам.

При анализе интервальных динамических рядов следует помнить о том, что величина их уровней зависит не только от размера преступности, но и от величины интервалов времени: трехлетние уровни больше годичных, годичные больше квартальных, квартальные больше месячных.

Моментный динамический ряд состоит из статистических показателей, каждый из которых характеризует изменение преступности на определенный момент времени.

Моментные динамические ряды отличаются от интервальных тем, что интервальные ряды характеризуют изменение преступности за определенные периоды, а моментные характеризуют это изменение по состоянию на определенные даты.

Отсюда и основное свойство моментных динамических рядов — каждый предыдущий уровень ряда полностью или частично входит в последующий. Поэтому уровни моментного динамического ряда суммированию не подлежат.

Правила построения динамических рядов. Если перед исследователем стоит задача изучить динамику преступности, то данные необходимо систематизировать в виде динамических рядов. Правильное построение динамических рядов возможно только если соблюдены следующие требования.

1. Периодизация динамики. Периодизацией динамики называется выделение однокачественных этапов развития. Каждый абсолютный уровень ряда должен количественно отра-

жать преступность, соответствующую определенному периоду развития. Однородность периода в каждом отдельном случае решается конкретно. При формировании динамических рядов преступности прежде всего следует учитывать территориальные изменения, изменения законодательства, сезонность (для некоторых районов) и иные факторы, которые должны быть одинаковы внутри каждого периода. Например, невозможно изучать тенденцию развития преступности по динамическому ряду его уровней за I960—1970 г.г., так как в 1961 году были приняты новые уголовные кодексы, а в 1966 году расширена сфера уголовной ответственности за самое распространенное преступление — хулиганство. Поэтому для выяснения закономерностей развития преступности в этот исторический период необходимо разбить его на два этапа (первый —с 1961 по 1966 год, второй — с 1966 по 1970 год включительно»]» и соответственно построить 2 динамических ряда.

2. Сопоставимость уровней динамического ряда. Эго зна

чить, что уровни должны быть выражены в одинаковых еди

ницах измерения (в зависимости от цели изучения — — или в

преступлениях,’или в преступниках, или в уголовных делах),

а также отражать однокачественные отрезки времени, отно

ситься к одинаковым территориям, включать одинаковый круг

единиц наблюдения. Например, неправильно построен дина

мический ряд преступности, если в нем один период характе

ризуется по данным судебной статистики, а другой —по дан

ным статистики органов МВД; если один период характери

зуется количеством осужденных (по данным судебной ста

тистики), а другой — количеством лиц, совершивших преступ

ления (по данным статистики МВД).

3. Адекватность показателей уровней динамического ряда

содержанию исследуемого явления. Это требование означает,

что единицы измерения, в которых выражены абсолютные

уровни динамического ряда, должны быть единицами измере

ния изучаемого явления, Так, если исследуется динамика

преступности, то уровни такого динамического ряда должны

быть выражены в преступлениях, охватывающих все извест

ные преступные посягательства; если исследуется динамика

преступников, то уровни должны быть выражены в преступ

никах, охватывающих всех выявленных лиц, совершивших

преступления. Нарушение этого правила приводит к построе

нию динамических рядов, которые не выявляют закономер

ностей, свойственных преступности. Так, на практике часто

можно встретить такой динамический ряд;

1974г. 1975г. 824 796

И на основании этих цифр делается вывод о том, что преступность данного региона имеет явно выраженную тенденцию к сокращению. Но в этом ряду нарушено требование адекватности показателей уровней динамического ряда содержанию исследуемого явления. Исследуется динамика преступности, а уровни ряда выражены количеством осужденных. Ошибка состоит в том, что преступность не может быть охарактеризована только преступниками, а преступники не могут быть охарактеризованы только осужденными.

Система динамических рядов. Допустим, поставлена задача изучить динамику преступности несовершеннолетних. Для выявления закономерностей изменения преступности несовершеннолетних необходимо использовать систему динамических рядов, что предполагает построение и одновременный анализ следующих динамических рядов: 1) преступлений, совершенных несовершеннолетними; 2) несовершеннолетних преступников; 3) несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории исследуемого региона; 4) преступлений, совершенных взрослыми; 5) совершеннолетних преступников; 6) лиц в возрасте старше 18 лет, проживающих на территории исследуемого региона.

Особенно важно применять систему динамических рядов, когда изменение преступности характеризуется показателем, на размер которого влияют несколько факторов. В настоящее время все чаще изменение преступности характеризуется динамическим рядом, абсолютные уровни которого выражены в коэффициентах преступности. Поскольку коэффициент преступности является функцией двух переменных — количества преступлений и численности населения, изменение этих двух факторов и влияет на коэффициент преступности.

Использование для анализа изменения преступности системы взаимосвязанных динамических рядов — коэффициента уровня преступности, численности населения и количества преступлений (преступников) • — дает возможность выявить не только динамику коэффициента преступности, но и динамику определяющих его факторов. Одновременное изучение трех описанных динамических рядов позволяет выяснить в какой мере изменение коэффициента преступности обусловлено

изменением количества совершенных преступлений, а в какой — изменением численности населения.

Аналитические задачи, решаемые с помощью изучения динамических рядов. Изучение динамических рядов позволяет решить следующие аналитические задачи:

Определение интенсивности изменения преступности

(роста, снижения) за весь исследуемый период, а также

Определение средней интенсивности изменения преступ

ности за весь исследуемый период.

Выявление скрытых закономерностей развития преступ

ности в исследуемый период.

Рассмотрим кратко каждую из перечисленных задач. Интенсивность изменения преступности определяется с помощью комплекса следующих статистических показателей:

а) абсолютного изменения (прироста, снижения),

б) темпа изменения (роста, снижения),

в) темпа прироста (положительного, отрицательного),

г) значения (абсолютного размера) одного процента при

Абсолютное изменение преступности — это разница между уровнем последующего и предыдущего периода, принятого за базу. Положительный результат показывает рост преступности, отрицательный—снижение. Абсолютный рост (снижение) показывает, на сколько больше (меньше) данный уровень по отношению к сравниваемому. Абсолютное изменение может быть рассчитано базисным и цепным методами: при базисном методе за основание сравнения (базу) принимается какой-то определенный постоянный уровень ряда и с ним сравниваются все остальные; при цепном за основание сравнения принимается смежный предыдущий уровень. Например, имеется следующий динамический ряд преступности на обследуемой территории:

1973 г 1974 г. 1975 г.

преступлений 262 281 257

Рассчитанное базисным методом абсолютное изменение количества совершенных преступлений по сравнению с 1973 годом будет равно:

в 1974 году — 281 — 262= +19 (абсолютный прирост 19 преступлений);

в 1975 году — 257 — 262 = — 5 (абсолютное снижение 5 преступлений).

Абсолютное изменение, рассчитанное цепным методом: в 1974 году -s- 281 — 262 = +19, в 1975 году — 257 — 281 = — 24.

Темп изменения преступности есть отношение (процентное онтошение) уровня последующего периода к предыдущему, принятому за базу. Он показывает, во сколько раз (на сколько процентов) данный уровень больше или меньше уровня, взятого для сравнения. Темп изменения (роста, снижения), как и абсолютное изменение, может рассчитываться базисным и цепным методами. Используем для расчета приведенный выше пример:

Темп изменения преступности, рассчитанный базисным методом, равен в 1974 году —

в коэффициентах 281 : 262=1,07: в процентах (281 : 262) х 100 = 107%; в 1975 году —

в коэффициентах 257:262=0,98; в процентах (257:262) х 100=98%.

Коэффициент темпа меньше единицы показывает снижение преступности, больше единицы — рост преступности.

Темп изменения преступности, рассчитанный цепным методом, равен в 1974 году —

в коэффициентах 281:262 = 1,07; в процентах (281 : 262) \ 100= 107%; в 1975 году —

їв коэффициентах 257:281=0,91; в процентах (257:281) х 100-91%.

Следовательно, в 1974 году по сравнению с 1973 годом произошел рост преступности на 7%, в 1975 году по сравнению с 1973 годом произошло снижение на 2%, а по сравнению с 1974 годом — на 9%.

Темп прироста это отношение (процентне е отношение) абсолютного прироста к уровню предыдущего периода. Томгг пр-и роста может быть положительным и отрицательным В завнпі мости от единиц, в которых выражен темп изменения (в коэфф І-циентах или процентах), темп прироста рассчитывается как разница между темпом изменения ті единицей или 100%.

Анализируя, приведенные выше данные, получим слеїлю-щий темп прироста:

в 1974 году— 1,07—1=0,07: 107% —100% = + 7°/. в 1975 году — 0,91 — 1 =—0,09; 91 %- 100% -=—9%.

Абсолютный размер одного процента прироста есть отношение абсолютного прироста к темпу прироста, выраженному в процентах. Он показывает, сколько преступлений содержит 1% изменения уровня преступности. Этот показатель рассчитывается как отношение уровня предыдущего периода к 100%.

Так, в нашем примере абсолютный размер 1% прироста для 1974 года, равен 262: 100 = 2,62; для 1975 года -281 : 100 = 2,81. Данные показатели означают, что каждый процент изменения уровня преступности в 1974 году по сравнению с 1973 годом содержит 2,62 преступления, а в 1975 году по сравнению с 1974 годом — 2,81 преступления. Вот почему увеличение или уменьшение на один и тот же процент преступности в 1974 и в 1975 годах будет содержать различные количественные изменения.

Интенсивность изменения преступности должна анализироваться с помощью Івсех изложенных показателей. Особо следует подчеркнуть недопустимость отрыва относительных величин от абсолютных и игнорирование анализа базы отсче-Іа (исходного уровня). Эти две ошибка наиболее часто встречаются при анализе динамики преступности. Когда в ходе исследования подвергаются анализу относительные величины, нельзя забывать о сравнимости базы, в отношении которой они исчисляются. Одна из важнейших особенностей относительных величин состоит в зависимости их не только от размера между сравниваемой величиной и общим основанием сравнения, но и от размера общего основания.

В практике анализа интенсивности изменения преступности применяется так называемый коэффициент опережения. Этот показатель позволяет сравнить темпы роста отдельных групп и видов преступлений как между собой, так и с показателями преступности в целом по обследуемому региону. Коэффициент опережения рассчитывается как отношение темпов роста по двум сопоставимым динамическим рядам. Например, имеется два динамических ряда. Первый — ряд темпов изменения преступности в целом по региону, второй — — ряд темпов изменения за этот же период краж личного имущества. Предположим, что за исследуемый период темп изменения преступности в целом по региону составил 1,07, а темп изменения краж личного имущества — — 1,18. В этом случае темп опережения исчисляется следующим образом:

Темп опережения равен

темп роста краж

темп роста преступности в целом

Это опережение на 1,10, или на 10% показывает, что темпы роста краж личного имущества в регионе значительно выше общего роста преступности. Именно на те категории преступлений, темпы роста которых выше темпов роста преступности в целом, следует прежде всего обращать внимание. Целесообразно подвергнуть изучению и те категории преступлений, темпы роста которых ниже общих темпов роста или имеющие тенденцию к снижению. Анализ этих преступлений позволит установить обстоятельства, повлиявшие на положительную тенденцию.

Второй аналитической задачей, которую можно решить при изучении динамических рядов, является определение средней интенсивности изменения преступности за весь исследуемый период. Для полного определения средней интенсивности изменения преступности необходимо рассчитать: а) средний уровень преступности, б) средний абсолютный прирост, в) средний темп роста, г) средний темп прироста. Рассмотрим методику расчета основного, с точки зрения изучения преступности в небольших регионах, показателя — среднего уровня преступности.

В практике изучения преступности часто возникает необходимость определения среднего уровня преступности (среднего месячного уровня по квартальным данным, среднего квартального уровня по данным за год, среднего годового уровня по данным за пятилетие и т. д.). Такие показатели очень важны, поскольку сравнение с абсолютными уровнями показывает, что .в некоторые периоды уровень преступности резко отклоняется (снижается или повышается) от среднего. Каждое значительное отклонение от среднего уровня преступности говорит о наличии в эти периоды каких-то индивидуальных, еще не типичных причин, которые должны быть изучены. Средний уровень преступности на территории региона, предположим, за пятилетие является обобщенной, типической характеристикой преступности за этот период. Он отражает в себе общие причины, свойственные преступности по региону в исследуемый период. Средняя, как указывал В. И. Ленин, дает возможность получить «изображение процесса в целом, учет всех тенденций и определение их равнодействующей или их суммы, их результата»48.

Как уже отмечалось средние уровни рассчитываются по разному в интервальных и моментных рядах.

Средний уровень интервального динамического ряда можно рассчитать по формуле средней арифметической простой. Предположим, у нас имеются следующие абсолютные данные о преступности на обследуемой территории за 5 лет:

Количество 1971г. 1972г. 1973г. 1974г. 1975г.

преступлений 315 329 341 320 332

Необходимо вычислить средний уровень преступности на данной территории за пятилетие (1971—1975 гг.). Расчет производится по формуле средней арифметической простой:

Y 315+329 + 341+320+332

Средний уровень моментного динамического ряда вычисляется по формуле средней хронологической.

Предположим, следует определить среднеквартальный остаток нераскрытых преступлений по следующим данным: на 1 апреля остаток нераскрытых преступлений равнялся 16, на 1 «юля — 27, на 1 октября — 38, на 1 января года, следующего за исследуемым — — 46. Рассчитаем среднеквартальный остаток нераскрытых преступлений:

У _ Va 16+ 27+38+’/» 46 4-1

Третьей аналитической задачей, которая решается при изучении динамических рядов, является выявление скрытых закономерностей развития преступности в исследуемый период.

Не всегда преступность имеет явно выраженную, равномерную тенденцию развития. Часто закономерность развития преступности (и других социальных явлений) скрыта за весьма существенными колебаниями. Поэтому в статистике разработаны специальные методы (приемы) преобразования ди-нащіческих рядов, позволяющие выявить скрытые тенденции развития. Наиболее широкораспространенными в статистической практике методами являются: а) укрупнение интервалов, б) сглаживание, в) смыкание, г) определение сезонности.

Укрупнение интервалов. Допустим, исследуется динамика преступности по району за 1975 год. Имеются следующие дан-

ные о числе зарегистрированных преступлений в течение каждого месяца:

январь —250 апрель —240 июль —210 октябрь —180 февраль—220 май —200 август —230 ноябрь —220 март -—240 июнь —220 сентябрь—200 декабрь —200

Явно выраженной закономерности сокращения преступности в районе из такого динамического ряда не видно. Действительно, количество зарегистрированных преступлений в марте больше, чем в феврале; в июне — — больше, чем в мае, но меньше, чем в апреле; в августе — меньше, чем в апреле, но больше, чем в мае, июне и июле и т. д. Чтобы выявить тенденцию в развитии преступности, следует укрупнить интервалы, преобразовав их из месячных в квартальные. Применение этого простейшего приема дает возможность получить следующий преобразованный динамический ряд:

I кв. — 710, II кв. — 660, III кв — 640, IV кв. — 600. В данном ряду уже видна устойчивая тенденция сокращения преступности в районе в течение 1975 года.

Укрупнение интервалов следует начинать с наименьшего возможного, укрупнения (в нашем примере с двух месяцев) н постепенно увеличивать интервалы, пока не обнаружится тенденция. Если в исследовании преступности выявится периодичность колебаний, то укрупненный интервал должен быть равен периоду колебаний.

Сглаживание. Статистика располагает двумя наиболее^ распространенными способами, с помощью которых осуществляется сглаживание рядов динамики: расчет ступенчатой средней и расчет скользящей (подвижной) средней. Сущность первого способа состоит в том, что фактические абсолютные уровни динамического ряда заменяются средними, рассчитанными для определенных периодов. Например, имеются следующие данные о числе зарегистрированных преступлений на территория района за 1968—1973 гг.:

1968г. 1969г. 1970г. 1971 г 1972г. 1973г. 1974г. 1975г. Количество

Источник