Телолецитальные резко способ дробления

Дробление представляет собой серию митотических делений зиготы с образованием многих дочерних клеток (бластомеров) меньшего размера. Митотические деления зиготы, а в последующем — бластомеров происходят с увеличением числа клеток, но без увеличения их массы, поэтому именуются дроблением.

У человека дробление не имеет принципиальных отличий от такового у других представителей позвоночных, однако протекает гораздо медленнее. Дробление полное, или голобла-стическое (борозды дробления проходят через весь зародыш), неравномерное (в результате дробления образуются дочерние клетки — бластомеры неравной величины) и асинхронное (разные бластомеры дробятся с различной скоростью, поэтому зародыш на отдельных стадиях дробления содержит нечетное число клеток).

Первое деление дробления продолжается в среднем около 30 часов, последующие — более кратковременны (около 20-24 часов). В процессе дробления зародыш перемещается по маточной трубе и на 6-е сутки развития попадает в полость матки.

Бластомеры первой генерации у человека, как и зигота, тотипотентны (каждый бластомер способен развиться в полноценный организм). До стадии 8 бластомеров клетки зародыша формируют рыхлую неоформленную группу, и только после третьего деления устанавливают между собой плотные контакты, образуя компактный клеточный шар из 16 бластомеров, именуемый морулой. Компактизация создает условия для развития наружной клеточной массы и внутренней клеточной массы.

Последняя — это материал будущего тела зародыша (эмбриобласта) и внезародышевых органов. Бластомеры наружной клеточной массы — мелкие и многочисленные (их примерно в 10 раз больше, чем клеток внутренней клеточной массы), являются источником развития трофобласта.

Когда морула попадает в проксимальный отдел маточной трубы и далее — в полость матки, через ее прозрачную зону начинает проникать содержащаяся в маточной трубе и матке жидкость. Происходит кавитация морулы. Сначала жидкость накапливается между клетками и образует небольшие промежутки, которые затем сливаются в единую полость внутри морулы (бластоцель). В образовании жидкости и кавитации участвуют также клетки трофобласта, секретирующие жидкость.

С момента появления полости зародыш именуется бластоцистой. Клетки внутренней клеточной массы бластоцисты локализованы на одном из полюсов и обращены в полость. Клетки наружной клеточной массы уплощаются и, ограничивая полость, формируют оболочку бластоцисты — трофобласт. В период перемещения дробящегося зародыша по маточной трубе большое значение имеет тот факт, что сохраняющаяся прозрачная зона предотвращает прилипание бластоцисты к стенкам трубы и зародыш попадает в полость матки. Здесь он освобождается от прозрачной зоны и начинает имплантироваться (погружаться) в слизистую оболочку матки. Имплантация зародыша протекает параллельно с гаструляцией.

Источник

Телолецитальные резко способ дробления

1. а) Рассмотрев в прошлом разделе общее строение клеток, обратимся к особому виду клеток — половым.

б) Их ключевая роль состоит в том, что слияние мужской и женской половых клеток даёт начало развитию нового организма, т.е . эмбриогенезу .

2. Также в данном разделе будут рассмотрены ранние стадии эмбриогенеза. Они важны потому, что ведут к образованию зачатков всех тканей и органов.

5.1. Половые клетки

Мужские половые клетки — это сперматозоиды ,

женские — яйцеклетки.

5.1.1. Общие свойства

1. а) И мужские, и женские половые клетки, в отличие от соматических, содержат

б) Это значит, что в их ядрах — по 23 хромосомы (а не 46, как в соматических клетках). 2. Из этих хромосом 22 называются аутосомами , а одна — половой (поскольку определяет пол будущего организма). 3. а ) У млекопитающих

4. а ) Если в оплодотворении участвует сперматозоид с Y-хромосомой, создаётся мужской генотип XY . |

Развитие половых клеток имеет 3 особенности .

| Очень раннее обособление | а) Предшественники половых клеток обособляются (т.е. вступают на строго детерминированный путь дифференцировки) на очень ранних стадиях развития зародыша. б) Развитие из них других клеток организма или, напротив, образование половых клеток из других предшественников исключено. |

| Наличие мейоза | а) Последнее деление при созревании половых клеток проходит совершенно особым способом — путём мейоза (п. 4.2.1), который ни у каких больше клеток не встречается. б) В результате мейоза и образуется гаплоидный набор хромосом в ядрах половых клеток. |

| Образование особой популяции клеток | Предшественники половых клеток и сами эти клетки настолько отличны от прочих клеток, что

Они образуют совершенно особую популяцию клеток. |

Подробно развитие мужских и женских половых клеток будет рассматриваться в темах 29-30.

1. Препарат — сперматозоиды морской свинки. Окраска гематоксилином.

головку (1) и хвост (2). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Форма | Головка может быть разной по форме (в зависимости от вида животного) —

| |

| Ядро | Основной компонент головки — клеточное ядро с гаплоидным набором конденсированных хромосом . а) А. Плотность упаковки хромосом так велика, что

чем у гаплоидных клеток, образующихся сразу после мейоза. Б. Это достигается за счёт того, что основными ядерными белками являются не гистоны (п. 4.1.2.3), а другие основные белки, богатые аргинином и цистеином. б) В таком конденсированном состоянии генетический материал более защищён от повреждений при прохождении сперматозоида через оболочки яйцеклетки. в) Нуклеосомная организация хроматина либо отсутствует вовсе, либо (по другим данным) имеет очень существенные особенности. | |

| Акросома | а) Спереди большая часть ядра, как двойной шапочкой, покрыта акросомой (3 ) . б) Акросома — это уплощённый пузырёк, происходящий из комплекса Гольджи и во многом сходный с лизосомой. |  |

| в) Он содержит ферменты , необходимые для проникновения сперматозоида в яйцеклетку (коллагеназу, гиалуронидазу, акрозин, кислую фосфатазу и др.). | ||

| Плазмо- лемма | Вся головка сперматозоида в целом, как и его хвост, окружена плазматической мембраной . а) В области головки эта мембрана содержит специальные белки. – | |

| Состав- ные части | В хвосте различают 4 части :

Схема — строение сперматозоида млекопитающих.

| |

| I. Шейка | а) Короткая шейка содержит 2 центриоли (1 ) — полые цилиндры из микротрубочек (п. 3.4.3.1). б) От одной из центриолей начинается аксонема (2 ) хвоста. | |

| Аксонема | а) Аксонема идёт вдоль оси до самого конца хвоста. б) Она имеет обычное для всех жгутиков и ресничек строение (п. 3.4.3.3), т.е. образована микротрубочками по схеме (9 х 2) + 2 (девять дуплетов микротрубочек по окружности и пара одиночных микротрубочек в центре). в ) А. Микротрубочки взаимодействуют с помощью динеиновых ручек; г ) Вокруг аксонемы в разных частях хвоста могут находиться те или иные структуры. | |

| II. Проме- жуточная часть хвоста | а) В промежуточной части (II) вокруг аксонемы —

б) Последняя образована митохондриями, расположенными по спирали, витки которой плотно прилегают друг к другу. в) На препарате 1 эта часть видна как более плотный отдел хвоста. |  |

| ||

| III. Ос- новная часть | В основной части (III ) хвоста вокруг аксонемы —

| |

| IV. Кон- цевая часть | Наконец, в концевой части (IV) хвоста аксонема покрыта непосредственно плазматической мембраной (имеющейся и в остальных отделах хвоста). | |

5.1.2.3. Мембрана хвоста

Плазматическая мембрана хвоста играет большую роль в его движении.

| Возбуж- дение мембраны | а) Во-первых, как и мембрана нервных клеток, плазмалемма хвоста сперматозоида способна к возбуждению и проведению возбуждения. б ) Возбуждение инициируется ацетилхолином , который вырабатывается в самом жгутике. в ) Ацетилхолин действует на рецепторы к нему, расположенные в мембране. |

| Передача возбужде- ния на аксонему | а) Кроме того, с мембраной связана специальная система (протеинкиназная), с помощью которой возбуждение мембраны вызывает скольжение микротрубочек аксонемы (и, в конечном счёте, биение хвоста). б) Обычная частота биения — 5 1 / c , |

| Электронная микрофотография — сперматозоид летучей мыши. Вышеперечисленные структуры сперматозоида ещё раз рассмотрим на этой микрофотографии. | |

| 1. а) В головке видно лишь только ядро (1), занимающее практически весь её объём. б) Затемнение по периферии ядра, очевидно, обусловлено акросомой . 2. В поле зрения также — три части хвоста:

3. В шейке — две центриоли:

|  |

4. В промежуточной части хвоста —

5. По всей длине хвоста идёт

(что ясно видно на поперечном срезе хвоста). 6. Сперматозоид покрыт плазмолеммой (7) , которая, как мы только что говорили, |  |

Количество образующихся яйцеклеток у млекопитающих на много порядков меньше, чем сперматозоидов.

5.1.3.1. Общая характеристика

I. Сходные черты

Яйцеклетки разных животных имеют следующие сходные черты.

| Форма и размер |  По форме яйцеклетки — шаровидные, По форме яйцеклетки — шаровидные, |

| Наличие желтка | а) Большой объём связан с наличием в цитоплазме резервных компонентов. б) Среди них — желток —

которые обеспечивают питательными веществами развитие зародыша (на всём протяжении или только на ранних стадиях). |

| Оболочки | Вокруг яйцеклетки обычно имеется несколько оболочек (выполняющих трофическую или защитную функции). |

| Неподвиж- ность | Наконец, яйцеклетки, в отличие от сперматозоидов , не могут самостоятельно передвигаться. |

| а) При всём сходстве, яйцеклетки животных значительно отличаются друг от друга, что связано с теми условиями, в которых происходит развитие зародыша. б) Наиболее заметные различия касаются

5.1.3.2. Сравнение яйцеклеток по содержанию желтка Классификация | ||

| Беспозвоночные животные | Алецитальные яйцеклетки (не содержат желтка). | ———— |

| Примитивные хордовые (ланцетник) | Первично олиголецитальные яйцеклетки (небольшое количество желтка). | Изолецитальные яйцеклетки (желток распределён равномерно ) . |

| Некоторые рыбы, амфибии | Полилецитальные яйцеклетки (большое количество желтка) | Умеренно телолецитальные яйцеклетки (желток в большей мере сосредоточен у вегетативного полюса я йцеклетки). |

| Костистые рыбы, пресмыкающиеся, птицы | Полилецитальные яйцеклетки | Резко телолецитальные яйцеклетки (желток занимает почти всю яйцеклетку , кроме области анимального полюса, где находится ядро). |

| Млекопитающие (в т.ч. человек) | Вторично олиголецитальные яйцеклетки | Изолецитальные яйцеклетки (опять — небольшое количество равномерно распределённого желтка). |

Переход у млекопитающих к вторично олиголецитальным яйцеклеткам обусловлен тем,

5.1.3.3. Сравнение яйцеклеток по числу оболочек

I. Перечень оболочек

| Рыбы | 1) Плотная желточная оболочка (поверх желтка); 2) наружная оболочка. |

| Пресмыкающиеся, птицы | 1) Желточная оболочка; 2) белковая оболочка; 3) волокнистая оболочка; 4) скорлупа. |

| Млекопитающие | 1) Блестящая оболочка, 2) зернистая оболочка (из фолликулярных клеток), 3) соединительнотканная оболочка (тека). |

Как видно, больше всего оболочек у яиц пресмыкающихся и птиц, т.к. развитие зародыша происходит в наиболее неблагоприятных условиях (внеутробно и на суше).

II. Замечание о яйцах птиц

а) В яйцеводе птицы яйцеклетка (каковой является т.н. желток будущего яйца) лишена многих оболочек.

б) А. Если при этом происходит её оплодотворение сперматозоидом,

то в отложенном яйце под всеми оболочками находится уже не яйцеклетка,

а многоклеточный зародыш на стадии бластулы или ранней гаструлы.

Б. Если же не происходит оплодотворения,

вокруг яйцеклетки также образуются оболочки,

но после этого она уже не может быть оплодотворена.

5.1.3.4. Яйцеклетки млекопитающих

I. Тип клеток в яичниках

| Ооциты | а) В яичниках млекопитающих содержатся не яйцеклетки, а их предшественники —

б) Поэтому ядра являются не гаплоидными, а тетраплоидными (по ДНК). в) Таким образом, |

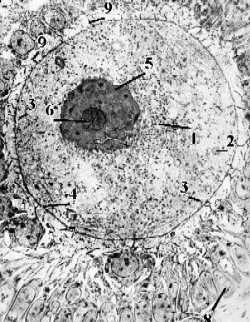

| Морфоло- гическое сходство | а) Но по морфологии поздние ооциты очень похожи на яйцеклетки. б) Поэтому приводимый ниже снимок дает достаточно полное представление о структуре яйцеклетки. |

II. Характеристика клетки

| Форма | Как видно, яйцеклетка имеет почти правильную округлую форму . | 2,а. Препарат — яичник млекопитающего. Окраска гематоксилин-эозином. Полный размер |

| Ядро | В центре клетки — ядро (1 ) , содержащее

| |

| Цито- плазма | Цитоплазма (3) равномерно заполнена относительно небольшим количеством желтка. | |

| Отсутствие центрио- лей | а) В яйцеклетке (ооците) млекопитающих отсутствуют центриоли (клеточный центр). | |

| б) Поэтому деления становятся возможными только после оплодотворения , когда в клетку проникают центриоли сперматозоида. | ||

| Оболочки ооцита | 1-2. а) Вокруг ооцита находятся

б) Блестящая оболочка образована гликозамингликанами и гликопротеинами , которые продуцируются фолликулярными клетками и самой яйцеклеткой. |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3. С наружной стороны зернистая оболочка ооцита ограничена базальной мембраной (6), за которой расположена

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Оболочки яйце- клетки | 1. На последующих стадиях созревания ооцита слой фолликулярных клеток резко утолщается и разделяется полостью ;

2. Также после овуляции ооцит (яйцеклетка) не имеет теку — остаются только

5.1.3.5. Цитоплазма яйцеклетки При электронной микроскопии в цитоплазме яйцеклетки (или предшествующего ей ооцита) выявляются следующие структуры.

5.1.3.6. Редукционные тельца

ЗИГОТА 1. Зигота — клетка, получающаяся в результате оплодотворения яйцеклетки. | 2. В зиготе два ядра исходных клеток ( пронуклеусы ) I. Дробление | МОРУЛА БЛАСТУЛА 1. При дроблении зигота делится на более мелкие клетки – | так, что объём зародыша не увеличивается . 2. а) Вначале образуется морула — плотное скопление клеток. б) А. При дальнейшем дроблении между клетками появляется полость ( бластоцель ). Б. Зародыш называется бластулой, II. Гаструляция | ГАСТРУЛА Клетки зародыша образуют три листка: |

III. Формирование комплекса осевых зачатков | | ЗАРОДЫШ С КОМПЛЕКСОМ ОСЕВЫХ ЗАЧАТКОВ 1. Из материала зародышевых листков образуются осевые зачатки: | а) нервная трубка , 2. Из зародышевых листков выделяется мезенхима (источник развития ряда тканей). 3. Тело зародыша обособляется от внезародышевых органов. IV. Формирование зачатков т каней, органов и систем (начальный гисто- и органогенез) | ПЛОД С ОСНОВНЫМИ СИСТЕМАМИ ОРГАНИЗМА Из осевых зачатков и из мезенхимы формируются зачатки практически всех органов. | V. Дальнейшее развитие тканей органов и систем (дефинитивный гисто- и органогенез) | ЗРЕЛЫЙ ПЛОД Зачатки тканей и органов путём дальнейшей дифференцировки превращаются в полноценные ткани и органы. | Роды или вылупление из яйца | НОВО- ————— |

5.2.1.2. Этапы дифференцировки

5.2.3.2. Просмотр препаратов: дробление I. Полное равномерное дробление

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)