Специальные способы строительства

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (а. special methods of соnstruction; н. Sonderbauverfahren, Sonderverfahren fur Bauarbeiten; ф. procedes speciaux de соnstruction, methodes speciales de соnstrukction; и. metodos especiales de соnstruccion) подземных сооружений — способы возведения подземных сооружений в неустойчивых обводнённых породах или в устойчивых пористых и трещиноватых породах с большими притоками воды, борьба с которыми при помощи открытого водоотлива экономически нецелесообразна или технически невозможна, или же в породах, не допускающих обнажения забоя в течение времени, необходимого для возведения крепи.

При применении специальных способов строительства до начала горно-строительных работ в месте возведения сооружения выполняется комплекс мероприятий, направленных на снижение водопритоков, увеличение устойчивости горных пород, обеспечение благоприятных условий для выемки породы и возведения крепи.

В зависимости от характера воздействия на массив горных пород, времени действия мероприятий, а также типа оборудования, используемого для выполнения комплекса специальных мероприятий, все специальные способы строительства могут быть разделены на группы. Первая группа основана на применении временных или постоянных ограждающих крепей без изменения физико-механических свойств вмещающих пород (забивная крепь), опускной крепи (см. Опускные сооружения), «Стены в грунте»; вторая — на временном изменении физико-механических свойств горных пород на период выполнения работ по строительству подземного сооружения (замораживание грунтов, водопонижение, проходка под сжатым воздухом); третья — на изменении физико-механических свойств на период проходки и эксплуатации подземного сооружения (тампонирование различными материалами); четвёртая — на использовании специального оборудования и физических процессов воздействия на массив горных пород (бурение, взрывное разрушение, выщелачивание подземное, размыв).

Источник

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ

Общие положения:

Интенсивное развитие топливной и горнорудной отраслей промышленности — одно из главных условий дальнейшего повышения эффективности общественного производства. В стране проводятся крупномасштабные мероприятия по дальнейшему ускорению темпов комплексного освоения природных ресурсов, рациональному и планомерному их использованию, улучшению экологической обстановки страны и охране труда рабочих на основе широкого внедрения в производство современных достижений научно-технического прогресса.

Неуклонный рост добычи полезных ископаемых сопровождается вовлечением в эксплуатацию месторождений со сложными гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиями, характеризующимися большой глубиной горных работ, наличием газоносных пластов, а также мощных слабоустойчивых пород с высокой водообильностью, нередко с напорными, термальными и минерализованными подземными водами,

Сложные горно-геологические условия являются вбольшинстве случаев типичными и при сооружении подземных объектов в транспортном, гидротехническом и городском строительстве. Только в тринадцатой пятилетке намечается строительство более 800 км тоннелей различного назначения, из которых около четверти объема приходится на сложные горно-геологические условия.

Степень сложности гидрогеологических условий в основном, определяется водообильностью горных пород и их устойчивостью при обнажении. Наиболее сложные условия наблюдаются при строительстве горных выработок в рыхлых, слабоустойчивых водоносных породах типа плывунов и мягких пластичных глинах, в которых невозможно осуществить обнажение массива даже на незначительной площади. В ряде случаев в устойчивых скальных породах, но сильнотрещиноватых или пористых с большой водообильностью приток воды в выработку достигает до 1,5—2 тыс. м/ч. В таких условиях возникают значительные трудности с отводом подземных вод из забоя выработки или становится невозможным использование обычных средств водоотлива.

В этих случаях до начала горно-строительных работ проводятся предварительные мероприятия, направленные на гидроизоляцию места строительства выработки от окружающих водоносных пород, закрепление горных пород и придание им большей устойчивости при обнажении. Таким образом, при любом специальном способе строительства горных выработок предполагается выполнение дополнительных специальных мероприятий, которые осуществляются заблаговременно до начала горно-строительных работ.

В зависимости от характера воздействия на водоносные породы, времени действия мероприятий, а также типа оборудования, применяемого для выполнения работ, все специальные способы могут быть разделены на четыре группы, предусматривающие:

— применение временных или постоянных ограждающих крепей без изменений физико-механических свойств вмещающих пород (забивная крепь, опускная крепь, «стена в грунте»);

— временное изменение физико-механических свойств горных пород на период выполнения работ по строительству горных выработок (замораживание горных пород, предварительное осушение с применением водопонизительных установок или сжатого воздуха);

— закрепление горных пород на более длительный период, на период строительства и эксплуатации выработок (тампонирование горных пород различными материалами);

— применение специального оборудования и физических процессов воздействия на массив горных пород (бурение, размыв, использование энергии взрыва и т.д.).

Строительство подземных сооружении способом стена в грунте:

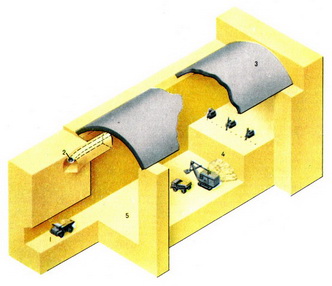

Строительство подземных сооружений способом стена в грунте заключается в том, что вначале по контуру на всю глубину заложения сооружения в грунте отрывают траншею шириной 0,4 — 1,0 м. Для удержания стенок от обрушения траншею, по мере выемки грунта, заполняют глинистым раствором, который в дальнейшем заменяется постоянной крепью из монолитного бетона или сборного железобетона. Под защитой возведенных стен в дальнейшем производится разработка грунта внутри сооружения. В этом случае предварительно возведенная в грунте постоянная крепь играет роль грузонесущей конструкции подземного сооружения.

Возведение постоянной крепи в грунте может быть осуществлено по следующей последовательности:

Стены из секущихся буронабивных свай изготовляют в два этапа. На первом этапе выбуривают скважины нечетных номеров 1, 3, 5 и т. д., которые заполняют монолитным бетоном. Расстояние между скважинами-сваями принимают меньше их диаметра. После затвердения бетона в скважинах на втором этапе изготовляют сваи четных номеров таким образом, чтобы бетон соседних свай был подрезан. Сваи изготовленные на втором этапе, армируются. Для бетонирования используют медленносхватывающийся цемент (шлакопортландцемент или специальные добавки). Диаметр свай колеблется от 500 до 1300 мм и определяется расчетами.

При траншейной схеме возведения стены в грунте работы ведутся отдельными секциями (захватами) длиной 3 — 6 м в последовательном или в шахматном порядке, что зависит от принятого оборудования и условий производства работ.

Наибольшее распространение получил способ стена в грунте из монолитного железобетона- с толщиной 0,6 м. Такая толщина стены обычно отвечает требованиям, предъявленным к ее прочности, поскольку высота одноярусных подземных сооружений редко превышает 6 м, а многоэтажные помещения имеют высоту этажей от 2,5 до 5 м. Имеются примеры, когда толщина стены составляет 0,4, 0,8 и 1,0 м.

По контуру подземного сооружения устраивают пионерную траншею форшахты I шириной на 100 мм больше расчетной, толщины стен и глубиной 1,0 — 1,5 мм. Пионерная траншея служит направляющей для разработки грунта на полную глубину заложения стены и предохраняет верхний слой грунта от обвалов.

В дальнейшем в пределах секции производится выемка грунта экскаватором со специальным грейфером, 2 или буровым оборудованием с одновременным заполнением траншеи глинистым раствором.

Извлеченная из траншеи смесь глинистого раствора и грунта поступает на циклотрон (вибросито), где глинистый раствор отделяется от грунта для повторного его использования.

Плотность глинистого раствора подбирают таким образом, чтобы в каждой точке на стенке траншеи создать гидростатическое давление, превышающее активное давление окружающего грунта и грунтовых вод с учетом нагрузки от вблизи расположенных зданий и подземных коммуникаций.

После выемки грунта в секции (захватке) до проектной глубины в траншею краном опускают разделительные элементы 3. Затем опускают арматурный каркас 4 и производят бетонирование захватки 5. Вытесняемый при бетонировании траншеи глинистый раствор перекачивается специальным насосом в глиносборник для повторного использования.

Способом стена в грунте могут возводиться подземные сооружения как прямолинейным, так и криволинейным контурами.

Опыт проектирования и строительства подземных сооружении показал, что способ стена в грунте может быть успешно применен при строительстве следующих объектов: гражданских подземных помещений нежилого назначения, гаражей, торговых центров, складов, кинотеатров и др.; промышленных подземных помещений—дробильных цехов на обогатительных фабриках, установок для непрерывной разливки стали, скиповых ям, приемных бункеров для переработки навалочных грузов и др; водозаборных сооружений — насосных станций, очистных сооружений, подземных улиц и проездов, транспортных тоннелей мелкого заложения; фундаментов зданий н ограждении котлованов для устройства подземных помещений вблизи существующих зданий; сухих доков и шлюзов, набережных и других гидротехнических сооружений.

Применение способа стена в грунте ограничивается: при круп-нообломочных грунтах с незаполненными пустотами между отдельными камнями, когда исключается возможность образования экрана на стенках траншеи; при наличии в разрабатываемом грунте твердых включений, размеры которых более 1/3 ширины ковша машины. Если траншея разрабатывается бурофрезерными машинами, допустимая величина этих включений определяется возможностью их транспортирования эрлифтом; наличием текучих илов; наличием плывунных грунтов, залегающих у поверхности земли.

Затрудняется применение способа стена в грунте в имеющих большие коэффициенты фильтрации грунтах (большие скорости движения подземных вод), при которых имеют место большие утечки глинистого раствора, исключающие возможность образования экрана на стенках траншей, а также при наличии напорных вод с напором превышающим гидростатическое давление в траншее, в результате чего траншея работает как дрена.

При прокладке траншей для строительства подземных сооружений способом стена в грунте особое значение приобретает правильность выбора глинистого раствора. Глинистый раствор служит для:

удержания стенок траншей и скважин от обрушения на период их проходки и возведения в них строительных конструкций. Для этого необходимо в каждой точке на стенке траншеи создать гидростатическое давление .раствора, превышающее активное давление грунта и грунтовых вод;

укрепления поверхностного слоя грунта на стенках траншей и скважин путем создания на них водонепроницаемого экрана, состоящего 113 заглинизированного грунта и глинистой корки и для создания на стенках траншеи кальматационного слоя, состоящего из грунта и глины, способного настолько уменьшить (фильтрацию воды в окружающий грунт, чтобы за время производства работы кривая депрессии фильтрационного потока из траншеи окружающий грунт, поднимаясь, не достигла своего критического положения, при котором наступит обрушение стенок траншей;

использования его в качестве рабочей жидкости, взвешивающей и транспортирующей грунтовые частицы (при методах проходки с применением гидротранспорта разрабатываемого грунта).

Глинистый раствор приготовляют из бентонитовых глин или обычных местных комовых глин и полученных, из них на заводах глинопорошков.

Источник

Подземное строительство

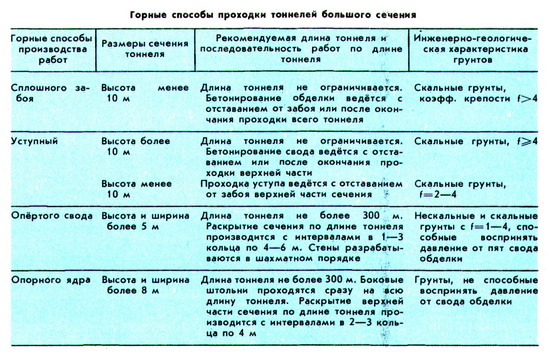

Проходка выработок с использованием буровзрывных работ (горные способы) заключается в разработке всего сечения за один приём или по частям с установкой при необходимости временной или постоянной крепи. Горные выработки (тоннели) высотой до 10 м, залегающие в крепких скальных грунтах, проходят сплошным забоем. После бурения шпуров по всему поперечному сечению выработки и их заряжания производят взрыв зарядов, затем проветривание тоннеля, уборку и вывозку горной массы, крепление (обделка выполняется на определённом расстоянии от забоя или после окончания проходки всего тоннеля). Способы проходки приведены в табл.

Выработку (тоннель) высотой свыше 10 м в скальных грунтах с коэффициентом крепости f>=4 сооружают способом нижнего уступа. Вначале проходят верхнюю часть выработки и осуществляют крепление свода. Нижний уступ обычно разрабатывают после окончания работ по бетонированию свода, затем выполняют крепление стен и лотка выработки. Имеются решения, позволяющие в ряде случаев совмещать проходку верхних и нижних частей выработки. Способом нижнего уступа могут проходиться выработки высотой менее 10 м, но залегающие в недостаточно устойчивых грунтах (f=2-4). При этом проходка верхней части выработки опережает проходку нижней части на 30-50 метров. В таких грунтах применяют также способ ступенчатого забоя, при котором проходка ведётся ступенями (ярусами) высотой 4-7 м и растягивается по длине выработки на 30-50 метров. Каждый уступ разрабатывается одновременно, продвижение забоя ведётся сразу на всех ярусах.

Реклама

Выработки (тоннели) небольшой протяжённости (до 300 м) в грунтах с fкp=1-4, оказывающих горное давление, разрабатывают опёртого свода способом или опорного ядра способом. Первый способ применяется для выработок высотой и шириной свыше 5 м, проходимых в грунтах, способных воспринять давление от пят бетонного свода, второй — в тоннелях высотой и шириной свыше 8 м в грунтах, не способных воспринять давление от бетонного свода крепи.

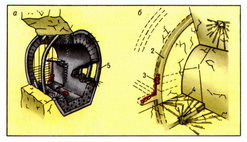

В отдельных случаях на коротких участках применяют способ полностью раскрытого сечения, по которому разработку забоя ведут мелкими элементами с применением деревянной крепи. При проходке выработок (тоннелей) в скальных грунтах крепление осуществляется преимущественно анкерами и набрызг-бетоном, в нарушенных и мягких грунтах — металлическими или железобетонными арочными крепями. На участках неустойчивых грунтов, оказывающих большое горное давление, в геологических разломах, заполненных дроблёным материалом, плывунах и сильно обводнённых грунтах производят предварительное укрепление окружающего массива (путём инъекции глинистыми, цементно-песчаными или химическими растворами, а также замораживанием грунтов), устраивают экран из труб, ведут проходку под сжатым воздухом, применяют искусственное водопонижение и другие специальные способы ведения горно-строительных работ. В качестве крепи выработок в таких условиях используют главным образом монолитный бетон или железобетон.

Способы щитовой проходки применяют при сооружении выработок (тоннелей) диаметром от 2 до 10 м в грунтах с f4. Проходка ведётся на полное сечение с применением щита, т.е. агрегата, представляющего собой передвижную крепь. Грунты разрушают отбойными молотками с выдвижных платформ (немеханизированные щиты) или различного типа рабочими органами (механизированные щиты). Обделка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из железобетонных блоков или тюбингов (железобетонных или чугунных), или же конструкцию из монолитного бетона, образовавшуюся в результате прессования бетонной смеси домкратами в осевом направлении при движении щита вперёд.

В неустойчивых песчаных грунтах применяют щиты с рассекающими горизонтальными площадками или специальные герметизированные механизированные щиты, в которых лобовая часть забоя пригружена стабилизирующим раствором (бентонитовым или грунтовым).

К щитовым способам можно отнести и способ продавливания, который заключается в том, что из монтажной камеры, устанавливаемой в начале тоннеля, при помощи мощных домкратов вдавливают в грунт одно за другим готовые, чаще всего цельнозамкнутые звенья железобетонной крепи, ширина звена до 3 м, длиной 1 метр. По мере продвижения производятся разработка грунта в забое и удаление его по готовому тоннелю. Домкраты упираются в вертикальную инвентарную опорную стенку монтажной камеры и опускаемое звено крепи. Первое звено, вдавливаемое домкратами в грунт, имеет специальный нож, изготовленный из высокопрочной стали. При длине выработки более 100-400 м мощность домкратов может оказаться недостаточной для проталкивания всего става звеньев крепи. В этом случае работы производят с применением промежуточных камер, в которых располагаются домкратные станции. Есть примеры продавливания под насыпями крупных секций крепи длиной по 20-30 м сечением 10х10 м навстречу друг другу из портальных выемок. Разработаны различные модификации способа продавливания (проталкивания, телескопического продавливания и др.).

Проходка выработок (тоннелей) кругового очертания диаметром от 2 до 9 м в грунтах средней крепости и крепких (f>4) ведётся с применением горных комбайнов. В отличие от щитов комбайн не имеет хвостовой оболочки и передвигается вперёд по мере разработки забоя с использованием домкратов, распираемых в стенки выработки (тоннеля), по шагающему принципу. При комбайновой проходке крепь применяется анкерная и набрызг-бетонная.

В грунтах средней крепости (f=2-4) выработки некругового очертания проходят комбайнами избирательного действия на гусеничном ходу со стреловидным рабочим органом, оснащённым фрезерной головкой. Погрузочное устройство в виде нагребающих лап, совмещённое с комбайном избирательного действия, перемещает грунт на конвейер, установленный в хвостовой части комбайна, и далее в транспортное средство. Обычно применяют металлическую арочную или сборную железобетонную крепь.

Строительство в крепких грунтах (f>8) осуществляется преимущественно уступным способом. В первую очередь разрабатывают подсводовую часть камеры. В зависимости от устойчивости грунтов и ширины выработки разработку подсводовой части ведут сплошным забоем (пролёты камеры до 20 м) или с опережением центральной части (пролёты более 20 м). С отставанием от забоя, а в коротких камерах после окончания проходки бетонируют свод. Разработка ядра — уступами высотой 5-10 м в крепких грунтах и 3-4 м в грунтах средней крепости. При проходке применяют преимущественно анкерную и набрызг-бетонную крепи, а в качестве постоянной крепи используют глубокие (10-20 м) анкера, в т.ч. предварительно напряжённые, и набрызгбетон. Для разработки каждого уступа выполняют наклонные съезды (внутри камеры) или устраивают самостоятельные подходные штольни.

Строительство в грунтах средней крепости (f=4-8) производят способом опёртого свода. Подсводовую часть проходят аналогично вышеописанным выработкам (тоннелям) и бетонируют свод, а центральное ядро камеры разрабатывают уступами высотой по 3-5 м с оставлением боковых грунтовых целиков (штросс) у стен, которые затем в пределах каждого уступа разрабатывают в шахматном порядке. В водообильных грунтах при этом способе используют двухштольневую схему, т.е. вначале вдоль камеры проходят штольни в замке свода и по подошве выработки, штольни через каждые 15-20 м соединяют между собой вертикальными породоспусками. Бетонирование производят на каждом уступе.

Строительство в мягких грунтах (f 2 (рис. 3).

Из этих выработок в сторону камеры пробуривают веерные скважины и устанавливают в них предварительно напряжённые анкеры. Затем в выработках устанавливают армокаркасы и заполняют их бетонной смесью, образуя т.н. арки в скале, далее ведётся разработка самой камеры одним из описанных методов.

В некоторых случаях при пересечении каких-либо препятствий (реки, морские заливы и т.д.) или при необходимости размещения сооружения и его строительства в водонасыщенных грунтах подземное строительство проводится с применением специальных способов — путём опускания готовых конструкций — колодца, кессона или тоннельных секций.

Способ опускных колодцев и кессонов применяется для возведения подземных сооружений, имеющих ограниченные размеры в плане. Конструкцию подземного сооружения в виде колодца, установленного на ножевую часть, изготавливают на поверхности земли и погружают на проектную отметку, разрабатывая грунт по периметру.

Современные способы подземного строительства создавались советскими учёными и организаторами производства П. П. Роттертом, А. Н. Пассеком, М. И. Дандуровым, В. Д. Полежаевым, В. П. Волковым, В. Л. Маковским и др., а также зарубежными учёными. Достижения подземного строительства — различные способы строительства крупных камерных выработок и тоннелей большого сечения, а также широкое применение при строительстве метрополитенов щитовых механизированные комплексов со сборной (в т.ч. обжатой в породу) и монолитно-прессованной бетонной обделкой.

Источник