Основы техники метаний

К основным видам легкоатлетических метаний относятся толкание ядра, метание диска, копья и молота. Целью метаний является стремление добиться наибольшей дальности полета спортивного снаряда. В решении этой задачи большое значение имеет владение рациональной техникой метания и высокий уровень развития физических качеств спортсмена.

Теоретически дальность полета снаряда (без учета сопротивления воздуха) можно определить по формуле: \[s=\frac<

Как видно из формулы, увеличение дальности полета снаряда в наибольшей степени зависит от повышения начальной скорости вылета и увеличения угла вылета (так как ускорение свободного падения — величина постоянная 9,81 м/с 2 ). Однако лишь постоянное увеличение начальной скорости будет способствовать улучшению спортивных результатов. Увеличение же угла вылета имеет предел, равный 45°, и дальнейшее повышение этого угла не приводит к увеличению дальности полета снаряда. Расчеты показывают, что чем больше начальная скорость, тем больше ее влияние на дальность метания, которая пропорциональна квадрату скорости вылета снаряда. Прирост же спортивного результата за счет увеличения угла вылета (в пределах 45°) все более снижается.

Таким образом, увеличение начальной скорости вылета снаряда под оптимальным углом — главная задача метателя. Решению этой задачи способствует рациональная техника метаний, позволяющая наиболее целесообразно использовать основные физические качества спортсмена.

Несмотря на различную форму и вес снарядов, на разные условия и способы выполнения метаний, имеется много закономерностей, обусловливающих рациональную технику. Для удобства анализа техники метаний ее условно можно разделить на следующие основные фазы: держание снаряда, разбег, подготовка к финальному усилию, финальное усилие, вылет и полет снаряда.

Держание снаряда

Способ держания снаряда в руке и его несение во время разбега (поворота) зависят от устройства снаряда и техники метаний. Независимо от вида метаний общие требования правильного держания снаряда должны обеспечить спортсмену свободное выполнение всех движений с большой амплитудой. Правильное держание снаряда позволяет наиболее полно использовать длину и силу конечностей, по возможности расслаблять мышцы метающей руки до финального усилия и сохранять контроль за движениями спортсмена. Все это способствует передаче силы метателя на снаряд в нужном направлении и по наибольшему пути, что и обеспечивает высокую начальную скорость вылета снаряда.

С точки зрения биомеханики для увеличения амплитуды движения снаряд лучше держать так, чтобы он был ближе к концам пальцев метающей руки. Вместе с тем, следует учитывать и то, что чрезмерное удаление снаряда на концы пальцев может ослабить хват. Поэтому каждый метатель с учетом этих общих положений и своих индивидуальных особенностей должен определить для себя соответствующий способ держания снаряда.

Разбег

Разбег в метаниях выполняется с целью достижения оптимальной скорости передвижения метателя и снаряда, которые составляют единую систему. Он выполняется в виде бега (метание копья и гранаты), скачка (толкание ядра) и вращения (метание диска и молота, а также в некоторых случаях толкание ядра). Эта скорость в различных метаниях должна быть оптимальной, обеспечивающей наиболее эффективное ее использование в финальном усилии. Наибольшая скорость перемещения снаряда создается в метании молота, где к концу 3-4-го поворота она достигает 23-25 м/с (при метании диска — 10-15 м/с, при метании копья — 6-8 м/с). Самый медленный разбег при толкании ядра — около 3 м/с.

О роли разбега в метаниях говорят такие факты: при толкании ядра разница в дальности между броском с места и с разбега составляет в среднем 1,5-2 м, при метании диска — 7-10 м, при метании копья — 20-24 м. Эти данные могут служить критерием эффективности разбега.

Для достижения максимальной скорости броска, скорость разбега метателя должна соответствовать его скоростным и силовым возможностям, а также способности использовать в финальном усилии энергию, приобретенную в разбеге.

При вращательном разбеге энергия, накопленная системой метатель-снаряд, находится в прямой зависимости от угловой скорости всей системы, ее массы и радиуса вращения. При выполнении поворотов происходит чередование одноопорного и двухопорного положений. Так как двухопорное положение позволяет метателю более надежно обеспечивать устойчивость при вращении, то прежде всего в этом положении следует добиваться увеличения скорости вращения тела. Время пребывания в безопорном положении, при котором метатель не в состоянии увеличить скорость, должно быть минимальным.

При одинаковой угловой скорости вращения линейная скорость движения снаряда находится в прямой зависимости от длины пути его движения и достигается за счет большего радиуса вращения снаряда. Вместе с тем, вращение снаряда по большему радиусу с одной и той же угловой скоростью требует от метателя и больших усилий.

Наилучший разбег предполагает увеличение скорости системы метатель-снаряд от его начала до конца. Однако на практике это ускорение происходит неравномерно, иногда наблюдаются довольно значительные его колебания.

Подготовка к финальному усилию

Во второй части разбега, разогнав снаряд до определенной горизонтальной скорости, метатель проводит подготовку к финальному усилию, которое выполняется в виде так называемого обгона снаряда. При этом нижние части тела обгоняют верхние и снаряд. Обгон снаряда происходит не только в передне-заднем направлении, но и путем скручивания туловища и поясничной области в сторону, обратную направлению метания. Эти действия метателя играют очень важную подготовительную роль для успешного выполнения финального усилия. Они позволяют увеличить путь воздействия на снаряд, растягивают основные мышечные группы и создают предпосылки для быстрого перемещения всей массы метателя и основных участвующих в метании звеньев.

Во всех метаниях началу финального усилия не предшествует наличие опоры на обеих ногах, так как усилие начинается раньше постановки левой ноги на грунт. Это проявляется в виде некоторого выпрямления туловища и правой ноги еще до постановки левой ноги и оказывает положительное влияние на нарастание ускорения снаряда в момент перехода от разбега к броску. Однако это не означает, что надо подчеркивать начало броска, стоя еще на одной правой ноге и стремясь ее поскорее выпрямить, так как стремление к быстрой постановке левой ноги — правило метания любого снаряда.

Поступательное движение массы метателя не должно замедляться при переходе к финальному усилию, так как величина конечной работы пропорциональна массе и ее ускорению.

Исходное положение метателя перед финальным усилием во всех видах метаний имеет общие черты. Это положение характеризуется, во-первых, некоторым понижением ОЦТТ для лучшего использования силы ног при броске (за счет удобной расстановки ног и их сгибания до оптимальных пределов), а во-вторых, увеличением расстояния от руки со снарядом до предполагаемой точки вылета снаряда (за счет наклона и скручивания туловища, отведения руки со снарядом), что увеличивает путь воздействия силы метателя.

Целесообразность всех действий метателя перед финальным усилием должна рассматриваться с точки зрения обеспечения оптимальных условий для увеличения пути и силы воздействия на снаряд и максимального использования скорости, приобретенной метателем в разбеге.

Финальное усилие

Определенной границы между разбегом, подготовкой к финальному усилию и самим финальным усилием не существует. Ошибкой является наличие паузы или сохранение определенного положения вместо стремительного перехода к броску.

Переход к развитию мощного финального усилия начинается с момента постановки левой ноги на грунт. Большое значение во всех видах метаний имеет активное быстрое и мощное разгибание правой ноги, которое воздействует на тело метателя с ускорением вперед-вверх и ускоренно перемещает правую сторону таза вперед. Одновременно левая нога создает тормозящее влияние на перемещение тела вперед и способствует движению системы метатель-снаряд вверх. Поэтому левая нога при постановке на землю обычно, слегка амортизируя, несколько сгибается и быстро выпрямляется.

Во всех метаниях в начале финального усилия таз выводится вперед, его движения опережают движения плеч.

Правильное выполнение финального усилия предполагает начало движения с наиболее крупных и сильных мышечных групп с переходом к усилиям более мелких, но способных в этих условиях к быстрому сокращению групп мышц. Поэтому финальное усилие начинается с быстрого разгибания ног и туловища, убыстряясь по мере включения более удаленных звеньев тела (плечо, рука, кисть).

От начала броска до момента вылета снаряда быстро и напряженно работают все мышечные группы спортсмена — от пальцев ног до пальцев метающей руки, что требует высокой согласованности и координации движений. В начале финального усилия метатель затрачивает значительную силу на разгон всей системы метатель-снаряд, а накопленную при этом энергию он должен максимально использовать для передачи ее на снаряд, причем наибольшее усилие метатель может проявить при двухопорном положении, чем и вызвана необходимость быстрой постановки ног.

В процессе финального усилия перед метателем стоит задача не только увеличить путь приложения силы к снаряду, но и реализовать свои силовые и скоростные возможности для непрерывного воздействия на снаряд по всему пути с силой, обеспечивающей наибольшее увеличение его скорости при выпуске. У спортсменов высокой квалификации начальная скорость вылета снаряда достигает: в метании копья — 35 м/с, в метании диска — 28 м/с, в толкании ядра — 13-15 м/с.

Более рациональному применению силы метателя в финальном усилии способствует умелое использование эластических свойств мышц. Известно, что чем большая сила будет затрачена на растягивание мышц (до определенных пределов), тем большую работу они могут произвести при сокращении.

Определенную роль при метаниях играет работа свободной (левой) руки. В финальном усилии отведение ее в сторону (с опережением вращения туловища) способствует не только увеличению жесткости оси вращения, но и более быстрому сокращению предварительно растянутых мышц.

Вылет и полет снаряда

При выпуске снаряда сила метателя должна прилагаться таким образом, чтобы обеспечить наибольший его полет. Величина угла вылета имеет переменное значение и в каждом отдельном случае может быть различной. Как излишне высокий, так и низкий полет снаряда не дает нужного эффекта. Несмотря на то, что теоретически, без учета сопротивления воздуха, наиболее выгодным углом вылета любого снаряда считается угол 45°, на практике оптимальные углы вылета различных снарядов оказываются меньше.

Во-первых, это обусловливается тем, что спортивный снаряд выпускается в среднем на высоте от 160 до 200 см. Наличие разницы уровней вылета и приземления снаряда (так называемый угол местности) является первой причиной уменьшения теоретического угла выпуска. Во-вторых, метание под меньшим углом позволяет увеличить путь воздействия на снаряд и, в-третьих, строение мышечной системы спортсмена способствует большему приложению усилий при более низком угле вылета.

Все метательные снаряды при вылете получают вращательное движение, которое только в метании диска и копья имеет особое значение. Здесь действуют закономерности известного в механике принципа гироскопа (волчок с тяжелым диском), основным свойством которого является стремление сохранить ось вращения в пространстве и сопротивляться попыткам изменить положение этой оси.

Из механики известно, что сопротивление воздушной среды движущемуся телу пропорционально проекции тела на плоскость, перпендикулярную направлению движения, и квадрату скорости, поэтому практически сопротивление воздуха учитывается в случаях, когда начальная скорость вылета снаряда значительна.

При большой начальной скорости вылета диска и копья создается не только отрицательная сила лобового сопротивления воздуха, но и при благоприятных условиях возникает некоторая положительная подъемная сила, заставляющая эти снаряды планировать, удлиняя полет. Подъемная сила возникает благодаря разнице давлений сверху и снизу обтекающего снаряд воздуха.

Важную роль при метании планирующих снарядов играет так называемый угол атаки, который образуется продольной осью снаряда и траекторией полета. Он может быть нейтральным, положительным или отрицательным. Подбор соответствующей траектории и угла атаки позволяет опытным метателям показывать лучшие результаты при метании планирующих снарядов против небольшого ветра (до 5 м/с).

Оптимальными углами вылета при метании различных снарядов являются: при метании молота — 42-44°, при метании диска — 36-39° (мужского) и 33-35° (женского), при метании копья — 28-31°, при толкании ядра — 38-41°. При метании диска и копья против ветра оптимальный угол вылета уменьшается (по мере увеличения скорости ветра), при попутном ветре — увеличивается.

Источник

Техника метания в легкой атлетике

Основы техники легкоатлетических метаний [ править | править код ]

Легкоатлетические метания — это спортивные упражнения, к которым относятся: толкание ядра, метание копья, диска и молота. Кроме того, к ним следует причислить метания малого мяча и гранаты, которые считаются прикладными видами.

Конечная цель метаний — осуществить максимально далекое перемещение снаряда путем броскового или толчкового движения в определенную зону с соблюдением правил соревнований. Вместе с тем сложность метаний заключается в том, что данные движения выполняются снарядами, имеющими определенный вес и различную форму, и происходят в ограниченном месте сектора стадиона.

По специфике двигательной деятельности метания относятся к двум группам упражнений. К группе ациклических видов относятся толкание ядра и метание диска. Здесь в целостном упражнении движения не повторяются. К комплексной группе (циклическо-ациклической) относятся метание копья, малого мяча, гранаты и молота. В этих упражнениях в предварительной части разгона снаряда движения циклически повторяются, а в заключительной части являются ациклическими.

По другой классификации метания относятся к скоростно-силовым видам спорта. Данная характеристика отражает проявление двигательных качеств в процессе метания.

Метания также можно рассматривать с позиции преимущественной направленности пути воздействия на снаряд в период его разгона. Так, в толкании ядра «скачком», метании копья, малого мяча и гранаты предварительный разгон происходит путем прямолинейного разбега, в толкании ядра «поворотом», метании диска и молота ^поворотно-поступательным движением.

С точки зрения механики дальность полета снаряда (S) в метаниях зависит от ряда причин. Основными из них являются: начальная скорость его вылета (V), угол вылета (а), сопротивление воздушной среды и высота выпуска снаряда (табл. 2).

Дальность броска определяется по формуле

где g — ускорение свободного падения.

Формула иллюстрирует, что наиболее значимым фактором, обеспечивающим результативность броска, следует считать начальную скорость вылета снаряда. Из нее видно, что дальность полета прямо зависит от величины квадрата скорости, достигнутой снарядом во время его выпуска. Средние величины начальной скорости (обобщенно для мужчин и женщин), по классическим видам легкоатлетических метаний у квалифицированных спортсменов представлены в табл. 2.

Начальная скорость вылета снаряда достигает своей максимальной величины в результате сложения скоростей, набранных в фазе разбега и в фазе финального усилия. Таблица 3 показывает различные способы достижения скорости вылета в зависимости от структуры применяемого вида метаний. Наибольший прирост скорости в финальном усилии осуществляется при толкании ядра (85 %) и метании копья (80 %). В метании молота основной вклад в начальную скорость снаряда (85 %) происходит в разбеге (путем выполнения предварительных вращений снаряда и поворотов). В метании диска значение разбега и финального усилия для прироста скорости примерно одинаково.

Таблица 2. Основные условия, определяющие дальность полета снаряда (средние величины и уровень значимости)

Причины, влияющие на результативность

Скорость вылета снаряда, м/с

Угол вылета снаряда, градус Ц

Сопротивление воздушной среды (значимость)

Высота выпуска снаряда (значимость)

Таблица 3. Соотношение показателей скорости разгона снаряда в конце основных фаз движения (от 100 % начальной скорости вылета снаряда)

Начальная скорость вылета снаряда прямо связана с величиной пути его перемещения в процессе разгона. Самый длинный путь преодолевает молот как при разбеге (более 60 м при метании с трех поворотов и более 72 М при метании с четырех), так и в финальном усилии (более 6 м). Самый короткий — ядро. Так, при разбеге «скачком» его средний путь равен 1,20 м, а «поворотом» — 2,30 м; в финальном усилии длина пути находится в пределах 1,70 м (табл. 4).

Время разгона снаряда имеет обратную связь с начальной скоростью его вылета, т. е. уменьшение времени разгона ведет к увеличению скорости.

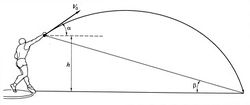

Другим фактором, влияющим на дальность полета снаряда, является угол вылета снаряда (а). Он определяется как угол между вектором скорости (который по направлению соответствуете касательной к траектории полета снаряда в момент его выпуска) и горизонталью (Рис. 3). Практически во всех видах метания-, угол вылета всегда меньше теоретически выгодного угла равного 45°. Уменьшение угла вылета до оптимальных величин связано с аэродинамическими свойствами снаряда (диск, копье), сопротивлением воздушной среды, высотой выпуска снаряда и условиями, при которых происходит наиболее выгодное использование основных мышечных групп метателя во время броска. Средние значения углов вылета были приведены в табл. 2.

Сопротивление воздушной среды влияет на дальность броска во всех видах метания, но мера этого влияния различна. Наибольшее воздействие воздушная среда оказывает на диск и копье, в меньшей степени — на малый мяч. При метании молота, гранаты и толкании ядра данное влияние незначительно.

Во всех видах метаний (кроме метания планирующих снарядов) встречный ветер снижает дальность броска, а попутный ее повышает. При метании планирующих снарядов встречный ветер наоборот может существенно увеличить дальность, а попутный несколько ее уменьшить. Особенно это проявляется при метании диска, где, к примеру, встречный ветер скоростью 5 м/с может увеличить результат до 10%. Это связано с аэродинамическими свойствами данного снаряда, когда воздушная среда образует подъемную силу, которая проявляется на нисходящем отрезке траектории полета. Однако следует помнить, что планирующее свойство диска предъявляет необходимые требования к точности выполнения финального усилия для создания необходимого угла атаки.

Углом атаки называется угол, образованный плоскостью диска (или осью снаряда при метании копья) и касательной к траектории его полета. Угол атаки в зависимости от направления, силы ветра и аэродинамических свойств снаряда может быть положительным (увеличивая дальность) или отрицательным (уменьшая дальность). Его величина во время метания диска против ветра колеблется в пределах 10—12е. При попутном ветре или безветрии он уменьшается.

Таблица 4. Соотношение длины пути перемещения снаряда в основных фазах движения (усредненные показатели)

Молот 3 поворота/

Финальное усилие, м

Для устойчивого положения в полете после выпуска диск вращается вокруг вертикальной оси, а копье — вокруг продольной.

Высота выпуска снаряда (h) как фактор, влияющий на дальность броска, наибольшее значение (из всех видов метаний) имеет при толкании ядра (Рис. 3). При прочих равных условиях, чем выше рост метателя и длина его рук, тем выше точка выпуска снаряда и тем самым дальше его полет. Одновременно высота выпуска снаряда связана с углом местности.

Угол местности (р) — это угол, образованный линией, соединяющей точку падения снаряда с точкой его выпуска и горизонталью. Изменение угла местности прямо связано с высотой выпуска снаряда и обратно с дальностью броска. Самый большой угол местности отмечается при толкании ядра. Его величина находится в пределах 5 —10°.

Вместе с рассмотренными условиями, определяющими результативность броска с позиции механики, существуют и другие, знание которых необходимо для эффективного выполнения метания. К ним относятся:

- особенности техники метательных движений (последовательность включения отдельных мышечных групп, начиная с нижних частей тела, при броске, правильный ритм выполнения движения; «хлестообразное» выполнение финального движения путем своевременного торможения в суставах для передачи общего количества движения в снаряд и др.);

- точность попадания в ребро снаряда при метании диска и в ось снаряда при метании копья;

- форма и конструкция снаряда (диски бывают обычные и с лучшими планирующими характеристиками, шар молота бывает разного диаметра — от этого зависит удаленность его центра тяжести от ручки снаряда, где большее расстояние способствуем увеличению дальности броска).

Легкоатлетические метания по структуре состоят из двух частей: разбега и финального движения. Они, в свою очередь, подразделяются на ряд последовательных и взаимосвязанных фаз, где к разбегу относятся держание снаряда, исходное положение, предварительные движения и фаза основного разбега. К финальному движению причислены фаза финального усилия и фаза сохранения равновесия после броска.

Держание снаряда. Снаряд во всех видах метаний (кроме метания молота) держат одной рукой. В метании молота «хват» снаряда осуществляется своеобразным способом двумя руками. Правильное держание снаряда обеспечивает необходимые условия для точного приложения усилий в финальном движении.

Исходное положение. В данной фазе, путем занятия наиболее удобного положения, создаются индивидуальные условия, настраивающие метателя на дальнейшее движение. В метаниях, в которых разгон снаряда осуществляется в ограниченном пространстве (в круге), спортсмены занимают исходное положение, располагаясь спиной в противоположной от направления броска части круга. В метаниях, в которых разгон выполняется на дорожке, спортсмены занимают положение в ее начале лицом по направлению броска.

Предварительные движения. В предварительной фазе снаряду задается необходимый импульс путем его первоначального разгона. В толкании ядра «скачком» — «замах» наклоном вперед и «группировка». В толкании ядра «поворотом» — «замах» скручиванием в противоположную от направления поворота сторону. В метании диска — предварительными размахиваниями. В метании молота — предварительными вращениями. В метании копья, малого мяча и гранаты разбег начинается без предварительных движений.

Основной разбег. Главная задача разбега заключается в придании оптимальной скорости снаряду и создании для системы «метатель—снаряд» необходимых условий перед выполнением финальной части броска.

При метании копья, малого мяча и гранаты разбег осуществляется беговыми шагами в сочетании с бросковыми шагами по прямолинейному пути. При толкании ядра «скачком» он выполняется путем скачка. При толкании ядра «поворотом» и метании диска разбег производится одним вращением, а при метании молота Щ тремя или четырьмя поворотами.

Достижение линейной скорости снаряда во вращательных движениях зависит от угловой скорости и радиуса его движения в повороте. Угловая скорость прямо связана с быстротой перемещения метателя при вращении, а радиус зависит от длины рук метателя и способа выполнения движения. Оптимальное соотношение угловой скорости и длины радиуса приводит к получению необходимой величины линейной скорости в конце разбега.

В заключительной части разбега во всех видах метаний спортсменам необходимо занять такое положение, чтобы произошло опережающее движение нижних звеньев тела (ног и таза) по отношению к верхним (туловищу и рукам со снарядом). Это перемещение называется «обгоном» снаряда. Его цель заключается в предварительном растягивании мышечных групп, участвующих в броске, для их активного сокращения к моменту выпуска снаряда.

Финальное усилие. Задача данной фазы состоит в придании снаряду дополнительной скорости, вплоть до максимальной, и выпуске его под оптимальными углами вылета и атаки. Финальное усилие — это продолжение предыдущих движений, и поэтому очень важно, чтобы переход от разбега к заключительной фазе броска был максимально скоординированным.

Результативность финала связана с протяженностью пути и временем разгона снаряда, а также с направлением и величиной усилий воздействия на него.

Финальное усилие происходит в двухопорном положении.

Необходимо сохранить состояние «обгона» до момента свое-временной остановки нижних звеньев тела и передачи общего количества движения верхним звеньям и снаряду. Следует соблюдать эту очередность остановки двигательных звеньев и начинать ее со стопорящего движения левой ноги (для правшей) в сочетании с правильной работой правой, вплоть до выпуска снаряда.

Важным условием эффективного финала является ускоряющийся скоростно-силовой ритм метания и максимальная степень реализации скоростно-силового потенциала метателя.

Сохранение равновесия. Остановка после выпуска снаряда осуществляется либо стопорящим движением ног, упруго стоящих на опоре, либо путем перескока с ноги на ногу, либо вращением вокруг левой ноги.

Правильное распределение усилий в финале способствует устойчивому сохранению равновесия после выпуска снаряда. Здесь важно учитывать требование правил соревнований, которое указывает на то, что метатели должны оставаться в круге или сектой ре до тех пор, пока снаряд не коснулся земли.

Одним из критериев, определяющих уровень владения техникой в целом и ее частями, считается разница в метании снаряда с полного разбега и с места. В толкании ядра она составляет 1,5 -2 м, в метании копья — 25 — 30 м, в метании диска — 8 —12, в метании молота — 25 — 32 м.

Источник