- Техника плавания

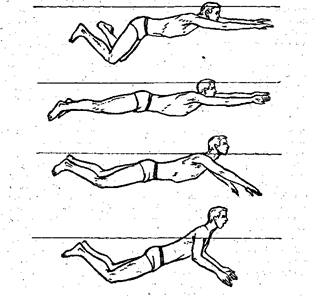

- Способ «кроль на груди» (рис. 1)

- Способ «кроль на груди без выноса рук» (рис. 2)

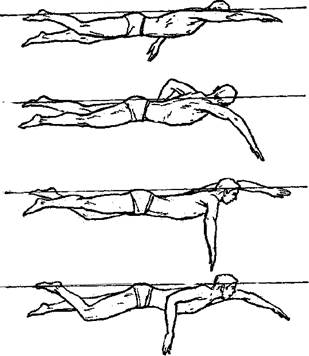

- Способ «кроль на спине» (рис. 3)

- Способ «брасс на груди» (рис. 4)

- Техника плавания различными стилями

- Кроль на груди

- Кроль на спине

- Баттерфляй

- Брасс

- Реферат: Плавание: кроль на спине, брасс на груди, кроль на груди

Техника плавания

Способ «кроль на груди» (рис. 1)

Положение тела. Тело пловца находится в горизонтальном положении и свободно лежит на поверхности воды, лицо опущено в воду.

Движения ног. Ноги выпрямлены без напряжения и поочередно выполняют движения снизу вверх и сверху вниз. Опуская ногу, слегка сгибают ее в колене, а поднимая, выпрямляют. Ширина размаха ног не должна превышать 35 — 40 см. При правильной работе ног их движение оставляет пенистый след, а на поверхности воды мелькают только пятки пловца.

Движения рук. Из исходного положения — рука вытянута вперед — ее опускают вниз и, слегка сгибая в локте, производят гребок, доводя при этом руку до бедра. Затем ее мягко вынимают из воды и проносят вперед. Около головы руку опускают в воду против одноименного плеча. Погружая руку, вытягивают ее вперед, и движение начинается снова. Рука в воздухе двигается быстрее, чем в воде. Поэтому, вынося одну руку, в тот же момент опускают в воду другую. Благодаря этому непрерывно происходят гребки руками.

Дыхание. Для вдоха пловец должен повернуть голову в сторону. Когда правая (левая) рука приближается к бедру, пловец поворачивает голову вправо (влево) настолько, чтобы щека касалась воды, а рот оказался над водой, и делает глубокий вдох. Затем, одновременно с возвращением головы в исходное положение, делается выдох в воду. Выдох производится одновременно через рот и нос. Он должен быть полным и ровным.

Согласование движений рук и ног. При плавании способом «кроль на груди» ноги работают чаще, чем руки. В то время как руками делается два гребка, ногами производится несколько ударов.

Способ «кроль на груди без выноса рук» (рис. 2)

Положение тела. Тело пловца лежит в воде горизонтально. Голова находится над водой.

Движения ног такие же, как и в способе «кроль на груди».

Движения рук. Рука из исходного положения — вытянута вперед — опускается вниз по направлению к бедру, затем сгибается в локте и под водой вытягивается вперед. В то время, когда одна рука гребет, другая вытягивается вперед.

Дыхание. В начале обучения вдох и выдох производятся над водой. По мере освоения этого способа выдох надо делать в воду, а вдох над водой. Вдох следует делать во время гребка одной рукой, выдох — во время гребка другой.

Способ «кроль на спине» (рис. 3)

Положение тела. Пловец лежит в воде горизонтально, голова опущена в воду, лицо обращено кверху.

Движения ног. Пловец производит непрерывные движения ногами снизу вверх и сверху вниз, слегка сгибая их в коленях.

При правильной работе ног на поверхности воды показываются только пальцы ног.

Движения рук. Рука из исходного положения — вытянута за головой — отводится в сторону вниз и выполняет гребок. Доведя руку до бедра, ее вынимают из воды и через верх проносят по воздуху за голову, в начальное положение. В то время когда одна рука находится в воздухе, другая совершает гребок.

Дыхание. Дыхание производится над водой. Вдох делается в момент, когда рука начинает гребок, выдох занимает время, в течение которого та же рука совершает все остальные фазы движения.

Согласование движений рук и ног. Руки выполняют движения медленнее, чем ноги. На два гребка руками приходится несколько движений ног.

Способ «брасс на груди» (рис. 4)

Исходное положение. Тело пловца свободно лежит в горизонтальном положении на поверхности воды. Лицо опушено в воду. Руки вытянуты вперед ладонями вниз. Ноги прямые, соединены с возможно меньшим напряжением. Пятки находятся у поверхности воды.

Счет «раз». Из исходного положения прямые руки поворачивают ладонями наружу и делают гребок в стороны и немного вниз. Во время гребка голова поднимается над поверхностью воды настолько, чтобы рот находился над водой. В этот момент пловец делает вдох. Ноги остаются без движений, выпрямленными.

Счет «два». После гребка, не останавливаясь, обе руки одновременно сгибают в локтевых суставах, кисти поворачивают ладонями вниз, локти опускают и начинают вытягивать руки вперед. В то же время ноги сгибают в тазобедренных и коленных суставах и подтягивают их к телу. Голову опускают в воду в начинают делать выдох.

Счет «три». Руки вытягивают вперед. Ногами, предварительно приняв положение максимального поворота ступней наружу, выполняют движения разгибания и смыкания (гребок). Выдох продолжается в течение всего движения.

Счет «четыре». Руки и ноги вытянуты. Выдох заканчивается. Пловец скользит вперед. Пауза.

Источник

Техника плавания различными стилями

Плавание любят все, от мала до велика. Посещать бассейны всей семьей – это отличная традиция, которая позволяет совмещать веселое и приятное времяпрепровождение и укрепление здоровья. Плавание – уникальный вид спорта, который заставляет эффективно работать все группы мышц, при этом нагрузка в воде ощущается не так сильно, как, например, в зале.

Чтобы плавание доставляло удовольствие и укрепляло мышечный корсет, а после тренировок не оставалось неприятных ощущений, например, в области спины или шеи, нужно ознакомиться не только с основными способами плавания, но и техниками.

Детям рекомендуется начинать заниматься плаванием в группах, взрослым же – учиться в индивидуальном порядке у квалифицированных тренеров.

Традиционно выделяют 4 основных стиля: кроль на груди (вольный стиль), кроль на спине, брасс и баттерфляй.

Опытные тренеры настаивают на научно обоснованной методике: сначала обучают плаванию кролем – на груди, потом на спине; после этого добавляют элементы стиля баттерфляй, и потом осваивают технику плавания брасс. В нашем тексте мы будем описывать техники плавания различными стилями именно в этой последовательности. Сразу оговоримся, что вариантов различных техник существует очень много, мы же опишем ключевые моменты и отличительные черты.

Прежде чем подробно остановиться на каждом стиле, нужно сказать, что такое в целом «техника спортивного плавания». Это такая совокупность и закономерность движений, которая помогает пловцу преобразовать усилия в серьезные достижения. Техника плавания включает в себя и понятие о специфике движений; о законах физики, действующих на тело, двигающееся в воде; о положении пловца относительно поверхности; дыхании, ритме и т.д.

Кроль на груди

Кроль (от англ. crawl – ползать) распространенный стиль плавания. Спортсмен совершает поочередно взмахи руками вдоль оси тела и непрерывно работает ногами – со стороны это похоже на упражнение «ножницы». Лицо пловца находится в воде, во время вдоха он поворачивает лицо в сторону руки, которая заканчивает гребок (рука выходит из воды – начинается вдох). Спортсмен может делать вдохи только под одну руку – левую или правую, а может под обе. Кроль считается самым скоростным стилем.

Высокая скорость, которую могут развивать пловцы, обусловлена именно техникой плавания – спортсмен лежит на поверхности воды, вытягиваясь в линию, за счет чего увеличивается обтекаемость тела. Гребки руками мощные, согласованные – в тот момент, когда одна рука оттолкнулась от воды, вторая уже начинает вход в воду. Постоянно вытянутые перед телом руки придают ускорение. Вращение плечом увеличивает силу гребка. Действия руками и ногами согласованы не только между собой, но и с дыханием.

На два движения руками, ноги выполняют четное количество ударов (2,4 или 6), то есть работают чаще рук. Ноги работают сверху вниз, резко, от бедра.

Основные ошибки: шея напряжена, ладонь раскрыта или согнута «ковшом», тело изогнуто относительно поверхности.

Кроль на спине

Стиль на спине – пловец выполняет поочередные взмахи руками и непрерывно работает ногами. Лицо почти всегда погружено в воду для большей обтекаемости тела. Подбородок немного опущен вниз, лицо смотрит вверх, плечи слегка приподняты относительно поверхности воды.

Сложность плавания на спине состоит в непрерывной и очень быстрой работе рук – со стороны это выглядит как упражнение «мельница». Ноги постоянно двигаются вверх-вниз.

Технику этого стиля плавания используют спасатели при транспортировке тонувшего человека в воде.

Основные ошибки: рассогласованность действий, ноги находятся слишком низко в воде относительно уровня тела.

Баттерфляй

Один из самых сложных, и одновременно самых зрелищных стилей. Эта техника плавания предполагает серьезный уровень физической подготовки, а также владения своим телом и понимания физики движения предмета в воде.

Баттерфляй (от англ. butterfly – бабочка) является также скоростным и динамичным стилем. Основная сложность заключается в согласованности действий правой и левой сторон тела спортсмена – как одновременные взмахи крыльев у бабочки.

Руки спортсмена, который плывет только на груди, без поворотов корпуса, движутся одновременно и симметрично, совершая мощный гребок и выталкивая корпус над водой. Стиль крайне энергозатратен, в нем работают все группы мышц, особенно большая нагрузка идет на руки и плечи. Дыхание четко зависит от работы рук. Во время одного взмаха руками, ноги совершают два удара в воде.

Нижняя часть туловища и ноги движутся волнообразно: когда стопы опускаются вниз, бедра устремляются вверх, плечи также движутся вперед и немного вверх.

В классическом баттерфляе ноги движутся как для плавания брассом (считается, что баттерфляй берет свое начало из особенностей брасса), но чаще, особенно на соревнованиях, спортсмены двигают ногами, имитируя движения хвоста дельфина, вверх и вниз вертикально, как будто в ласте.

Брасс

Популярная техника плавания брасс. Именно стиль плавания брасс используют большинство обывателей в повседневной жизни. Относительно простой, наименее нагружающий мышцы, бесшумный и позволяющий плавать на большие расстояния, стиль плавания брасс.

Брасс (от фр. «разведение рук») – стиль плавания на груди. Пловец практически лежит на поверхности воды. Руки (которые всегда скрыты под водой – это важно!) вытягиваются вперед, разводятся ладонями наружу, после чего начинают сходиться – кисти встречаются под подбородком, локти под грудью, и снова выпрямляются.

Работа ног в стиле плавания брасс похожа на движение ног лягушки. Обе ноги одновременно сдвигаются в коленях, затем резко разгибаются немного вниз и в сторону, распрямляются окончательно, толкаются и придают телу ускорение. В определенный момент тело пловца вытягивается в линию относительно поверхности воды, ноги расслаблены, руки вытянуты. Скольжение дает отдых мышцам – именно благодаря такому эффекту стиль плавания брасс используют для заплывов на большие расстояния.

Ошибки: слишком широкое разведение рук в стороны, рассогласованность движений.

Итак, мы описали четыре основных стиля и движения рук при кроле, брассе, баттерфляе и на спине. Но нельзя говорить о технике, не рассказав о выполнении поворотов.

Все спортсмены, тренирующиеся в бассейне, умеют выполнять повороты или развороты. Они бывают двух типов: открытые и закрытые.

Открытый поворот – спортсмен делает вдох у поверхности воды во время разворота у стенки бассейна, закрытый – толкается и разворачивается без выполнения вдоха.

Поворот представляет собой касание стенки и толчок в обратном направлении. При открытом повороте пловец ныряет в воду в непосредственной близости от стенки бассейна, и толкается от нее.

Неважно, какой стиль плавания вы предпочитаете, какую скорость развиваете, любите плавание на спине или на груди, глубоко ныряете или плаваете на поверхности воды – плавайте на здоровье!

Источник

Реферат: Плавание: кроль на спине, брасс на груди, кроль на груди

| Название: Плавание: кроль на спине, брасс на груди, кроль на груди Раздел: Рефераты по физкультуре и спорту Тип: реферат Добавлен 02:02:21 16 июля 2005 Похожие работы Просмотров: 51921 Комментариев: 72 Оценило: 114 человек Средний балл: 4.2 Оценка: 4 Скачать |

В ударном движении также различаются две фазы. В первой фазе ударного движения бедро с нарастающей скоростью движется вниз и колено занимает крайнее нижнее положение. Голень также движется вниз, но по скорости отстает от движения бедра. Нога сгибается в коленном суставе на 10—15°, а стопа принимает вытянутое положение носком вовнутрь. В этой фазе часто встречается вариант движения бедра вниз без сгибания в коленном суставе. Такое движение характерно для людей с сильными мышцами бедра и с небольшой длиной бедра и голени. Во второй фазе ударного движения бедро меняет направление, поднимаясь вверх, а голеностоп продолжает движение вниз.

Нога разгибается в коленном суставе. Стопа также разгибается и заканчивает движение в направлении изнутри — вниз — наружу. Эта фаза ударного движения самая эффективная, так как она создает наибольшую движущую силу.

Главной задачей ног при плавании кролем на груди является обеспечение равновесия тела, и создание подъемной силы, которая позволяет уменьшить объем погруженной части тела.

Задачу же продвижения тела вперед решают руки.

До настоящего времени среди исследователей техники плавания нет единого мнения о наиболее рациональном варианте гребка рукой. При создании его модели поиски специалистов направлены на изучение техники плавания наиболее выдающихся пловцов и последующего внедрения в практику плавания этих движений. На определенных этапах развития теории спортивного плавания такой метод себя оправдывал. Однако на современном уровне развития спорта, когда физиологические резервы организма приближаются к пределам, особое значение приобретают глубокие исследования и поиск неиспользованных возможностей в технической подготовке с учетом индивидуальных особенностей спортсмена.

В спортивном плавании, и в частности в способе кроль на груди, пока еще не решен вопрос о рациональных траекториях движений кистей рук, о задачах первой части гребка и о других действиях, по-разному проявляющихся в технике высококвалифицированных пловцов. В связи с этим здесь будут изложены те понятия, которые встречаются в учебно-методических изданиях и находят, применение в практической работе преподавателей, тренеров-методистов и инструкторов по плаванию.

Гребки руками в кроле на груди выполняются поочередно. Когда одна рука заканчивает рабочее движение, другая начинает развивать усилие. Перед началом гребка кисть входит в воду ладонью вниз впереди одноименного плечевого сустава. При этом локоть находится выше, а кисть с предплечьем составляют одну линию. В этот момент рука расслаблена, но при входе в воду не падает вниз. Войдя в воду, кисть с предплечьем движутся в направлении вперед и немного вниз. При этом движении кисть начинает медленно выполнять ладонное сгибание в запястном суставе.

Некоторые пловцы выполняют движение кисти вперед и вниз без выраженного сгибания в лучезапястном суставе. Такое движение называют наплывом или опорной частью гребка. Функция такого движения — вывести ладонь кисти в положение, благоприятное для развития усилия в направлении спереди назад и произвести опору о воду, чтобы поддержать тело в более высоком положении. Другие пловцы гораздо быстрее сгибают кисть в лучезапястном суставе. Это позволяет им раньше развивать усилия в направлении движения, но при этом уменьшается опора о воду. После того как кисть будет готова к работе, начинается гребок. Первая часть гребка заметно отличается от второй, конечной части движения. Большинство пловцов в первой части гребка выполняют так называемое опережающее движение кистью и предплечьем в направлении назад, то есть такое движение, при котором угловая скорость кисти больше, чем у предплечья, а скорость движения предплечья больше скорости движения плеча. При этом кисть и предплечье занимают близкое к вертикали положение, создавая благоприятные условия для появления силы тяги.

В вертикальном положении рука оказывается согнутой в локтевом суставе до угла 100 —110°, а кисть, плечо т| предплечье располагаются в одной фронтальной плоскости.

Во второй половине гребка, после пересечения вертикали, скорость движения по отношению к телу пловца продолжает увеличиваться. Кисть разгибается в лучезапястном суставе, все время сохраняя вертикальное положение. После пересечения вертикали плечо обгоняет предплечье. И

рука движется по направлению назад вверх. В этот момент

появляется топящая гидродинамическая сила, погружающая тело вниз. Чтобы уменьшить эту силу и ее вредное влияние, предплечье и кисть постоянно стремятся сохранить вертикальное положение. При этом локоть приближается к туловищу и согнутая в локтевом суставе рука уже располагается не во фронтальной плоскости, а в продольной.

После прохождения вертикали сила тяги руки начинает; уменьшаться и с появлением плеча на поверхности воды исчезает. Поднимая локоть, пловец выводит руку из воды и маховым движением проносит ее по воздуху вперед.

Движение руки по воздуху пловцы совершают по-разному. Мужчины чаще выполняют это движение с высоко поднятым локтем, женщины—почти прямой рукой через сторону. Многие специалисты считают, что пронос с высоко поднятым локтем является предпочтительнее, так как при нем меньше инерционные силы от махового движения руки. Но пронос руки с высоким локтем вызывает увеличение угла поворота плеч, что влечет за собой поворот таза и ног пловца. А это отрицательно сказывается на скорости передвижения. После окончания проноса руки над водой кисть и предплечье занимают положение для входа в воду, и цикл повторяется.

Для кроля на груди свойственно равномерное продвижение тела вперед, что позволяет пловцу развивать высокую среднюю скорость движения. Главным фактором, обеспечивающим равномерное продвижение тела в воде, являются поочередные движения, рук. За счет большей скорости движения по воздуху рука, заканчивающая подготовительное движение, успевает развивать усилие в начальной части гребка в тот момент, когда противоположная еще не закончила гребок.

Дыхание в кроле на груди, как и в других способах

плавания, трехфазное. Пловец выполняет вдох, задерживает дыхание на вдохе, а затем делает выдох. Считается, что задержка дыхания на вдохе обеспечивает лучшее насыщение крови кислородом, так как в этот момент повышается

внутрилегочное давление, способствующее увеличению диффузии кислорода через легочную мембрану в плазму крови. Частота дыхания кролиста определена темпом движения. Для вдоха пловец поворачивает голову в тот момент,

когда рука, в сторону которой пловец повернул голову,

закончила гребок.

Согласование движений рук и ног в кроле на груди бывает шести-, четырех- и двухударное. В настоящее время пловцы чаще делают шесть или четыре удара ногами на два гребка руками. При начальном обучении используется только шестиударный вариант согласования, так как при этом обучающийся меньше совершает ненужных колебательных движений телом.

В шестиударном кроле гребковые движения рук и удары ногами согласуются следующим образом. В момент касания кистью правой руки воды и начала ее движения вниз, удар выполняет правая нога. Когда кисть правой руки начинает развивать усилие вниз, удар делает левая нога. В средней части гребка рукой рабочее движение совершает правая нога, и в конце гребка правой руки удар делает левая нога. В начале подготовительного движения руки над водой выполняет удар правая нога, и после пересечения рукой линии плеча левая лога движением вниз заканчивает цикл.

2. Кроль на спине.

Кроль на спине как спортивный способ плавания был включен в программу Олимпийских игр в 1904 году. Сначала в этом виде плавания соревновались только мужчины. Но с 1924 года на спине стали плавать и женщины.

Первые пловцы выполняли одновременно гребковые движения руками и движения ногами, напоминавшими брасс. Прямыми руками выполнялся гребок у поверхности, воды. Затем руки поднимались и вкладывались в воду за головой параллельно друг другу. Ноги, предварительно согнутые в коленях, делали гребок внутренней поверхностью стопы, разгибаясь в коленях вначале в стороны, а затем вовнутрь.

В 1912 году на Олимпиаде в Стокгольме американец Гарри Хебнер впервые применил попеременную работу рук в сочетании с движениями ног, схожими с движениями австралийского кроля. Этот пловец положил начало развитию кроля на спине.

Значительное усовершенствование в технику плавания кролем на спине внес американец Адольф Кифер. Он так же, как и его предшественники, выполнял попеременные гребковые движения прямыми руками близко у поверхности воды. Однако его движения ног напоминали «порхающие» движения ног кролистов. Координация рук и ног

у А. Кифера была шестиударнрй, что позволяло ему про

двигаться равномерно, без характерной для спинистов пульсирующей скорости. На Олимпийских играх в Берлине в

1936 году А. Кифер показал феноменальный для того времени результат, проплыв стометровую дистанцию за 1 мин 05,9 с.

В 60—70-х годах наметились изменения в технике плавания этим способом. Вначале пловцы стали выполнять во время гребка сгибание рук в локтевых суставах, когда рука лишь пересекала линию плеч, а затем и на всем протяжении гребка. Благодаря этому кисть пловца стала располагаться перпендикулярно направлению движения, что позволило увеличить движущую силу руки. Увеличилась также мощность работы ног, благодаря. чему тело стало занимать более Высокое положение. Наиболее ярким представителем такой техники явился талантливый пловец из ГДР Рональд Матес. В настоящее время современная техника плавания кролем на спине позволяет плыть 100 м со скоростью, близкой к 2 м/с.

Работа ногами в кроле на спине имеет большее значение, чем в кроле на груди. Поэтому пловцы-спинисты, как правило, выполняют шесть ударных движений ногами на два гребка руками. В отличие от кроля на груди движения ног в кроле, на спине имеют больший размах и большее сгибание в коленных суставах. Ноги плывущего на спине работают ритмично и лишь незначительно отклоняются в своем движении от вертикальной плоскости.

Кинематика движений ног в положении на спине очень похожа на движения ног в кроле на груди. Ударная, или рабочая, фаза выполняется вверх, подготовительная — вниз. После окончания удара нога выпрямлена в коленном суставе и стопа занимает положение у поверхности воды. Величина угла, на который согнута нога в тазобедренном суставе, зависит от погруженности таза пловца.

Подготовительное движение начинается с разгибания прямой ноги в тазобедренном суставе до такого момента, пока нога не займет горизонтальное положение. Затем разгибание в тазобедренном суставе заканчивается и сразу же начинается его сгибание. Стопа же продолжает опускаться вниз, и нога сгибается в коленном суставе. На этом заканчивается подготовка к удару.

противление воды, вытягивается и поворачивается во

внутрь. Эту часть ударного движения пловцы выполняют по-разному. У людей с длинными и легкими ногами наблюдается сгибание коленного сустава, а у людей развитой мышечной силой ног изменение угла сгибания не происходит. В заключительной части ударного движения бедро резко меняет направление, разгибаясь в тазобедренном, суставе, а стопа с нарастающей скоростью продолжает перемещаться вверх. Заканчивается движение разгибанием стопы в голеностопном суставе, при этом носок движется изнутри вверх.

Так же, как и в кроле на груди, основное тяговое усилие при плавании на спине создают руки (рис. 2). После окончания гребка рука проносится над водой выпрямленная в локтевом суставе и входит в воду по линии, проходящей параллельно оси тела через центр одноименного плечевого сустава. Перед входом в. воду ладонь поворачивается наружу. Гребковое движение начинается со сгибания кисти в лучезапястном суставе, ладонью в направлении вниз наружу. Погрузившись на глубину 30—40 см, она движется назад и, пересекая линию плеч, приближается к поверхности воды. В этот момент рука согнута в локтевом суставе до угла 75—90° и все ее звенья располагаются в одной плоскости.

Во второй половине гребка скорость движения руки возрастает. Кисть и предплечье отстают от плеча, стараясь сохранить перпендикулярное положение по отношению к направлению движения. В конце второй половины гребка кисть, продолжая движение назад, погружается, поворачиваясь ладонью вниз вовнутрь. Этим последним движением решается, главным образом, задача создания опоры о воду, необходимой для поддержания тела в более высоком положении. После окончания гребка выпрямленная рука поднимается из воды и принимает исходное положение к началу следующего гребка. Попеременные гребковые движения рук поддерживают непрерывное тяговое усилие и тем самым позволяют равномерно передвигать тело вперед. Создание непрерывной силы тяги в попеременных гребковых движениях становится возможным благодаря быстрому проносу руки, закончившей гребок, и началу ее следующего гребка в момент, когда противоположная рука его еще продолжает.

Дыхание в кроле на груди трехфазное: вдох через рот, задержка вдоха и энергичный выдох. Начало вдоха всегда совпадает с моментом подъема одной руки из воды и первой частью гребка другой руки. На один цикл движения рук выполняется один вдох. В отличие от других способов плавания дыхание в кроле на спине может и не быть связанным с темпом движения рук. Например, при появлении утомления пловцы-спинисты иногда начинают чаще дышать, выполняя вдох при поднимании из воды каждой руки.

Как указывалось ранее, согласование движений рук и ног в кроле на спине чаще всего шестиударное, то есть на два гребка руками совершается шесть ударов ногами. Согласованность работы рук и ног в кроле на спине аналогична шестиударному согласованию при плавании кролем на груди. При входе в воду и начале сгибания например, правой кисти в лучезапястном суставе ударное движение делает правая нога. При погружении кисти и предплечья удар выполняет левая нога. В середине гребка правой руки удар совершает правая нога, а в конце гребка правой руки рабочее движение выполняет противоположная, левая нога. Во время выхода правой руки из воды и ее проноса по ‘воздуху ноги успевают сделать еще два ударных движения. Шестиударное согласование обеспечивает устойчивое положение оси тела пловца, позволяет совершать ритмичные повороты плеч вокруг продольной оси тела, не вовлекая в это вращение тазобедренные суставы.

3. Брасс на груди.

Брасс как способ плавания был известен еще в глубокой древности. В некоторых наставлениях прошлого века этот способ назывался «плавание по-лягушачьи». Брассом легче, чем другими способами, плыть в одежде, транспортировать по поверхности воды какие-либо предметы, ориентироваться в направлении движения. Он экономичен и большинством людей легче осваивается.

Как спортивный способ плавания брасс стал известен

с 1904 года. Тогда им плавали дистанцию 440 ярдов. За

тем, несколько позднее, пловцы соревновались на дистанции 200 м. С 1968 года в программу соревнования стали включать дистанции 100 и 200 м — как для мужчин, так и для женщин.

История развития техники спортивного брасса началась с ортодоксального, как его сейчас называют, брасса. Пловцы выполняли гребковые движения ногами с широко разведенными коленями. Стопы и период гребка двигались в стороны назад, а затем сближались. Траектория движения их напоминала полуокружности. Руки, прямые в локтях, двигались в стороны до линии плеч, а затем, сгибаясь, приближались к груди и выводились вперед в исходное положение. Вдох пловцы делали в начале гребка рук. Незыблемым правилом считалось выполнение гребкового движения ногами только после окончания подготовительного движения рук. Основную движущую силу развивали ноги, руки лишь поддерживали внутрицикловую скорость. Движение плеч вверх и вниз считалось ошибочным. После гребка ногами обязательной была фаза скольжения.

Можно с уверенностью сказать, что советские пловцы начиная с 30-х годов являются инициаторами внедрения технических новинок в этот способ плавания. Заслуженный мастер спорта Леонид Мешков, имевший в предвоенные годы результаты, близкие к мировым рекордам, первым продемонстрировал технику с мощными гребками рук, В 1953 году ленинградский пловец Владимир Минашкин установил мировой рекорд на дистанции 100 м. Его стиль также отличался мощной работой рук. Однако в отличие от других пловцов он начинал гребок руками в тот момент, когда ноги еще не закончили удара. Это позволяло ему иметь более высокий темп движений.

В 1956 году на мельбурнской Олимпиаде получил распространение подводный брасс. Использовав неточности в правилах соревнований, брассисты удлинили гребок руками и стали выполнять его наподобие гребка кролем. Наибольшую часть дистанции они передвигались под поверхностью воды. Подводный, или ныряющий, брасс оказался более быстроходным, потому что при движении тела под водой отсутствует волновое сопротивление. Однако там же, в Мельбурне, конгресс ФИНД (Международная любительская организация плавания) принял решение запретить ныряние в брассе.

После введения новых правил брасс становится темповым. Произошло это за счет уменьшения амплитуды в движениях ног и укорочения гребка руками. Вдох пловцы стали выполнясь в конце гребка руками, в тот момент, когда гребковые мышцы туловища расслаблены и грудная клетка освобождена для полноценного наполнения воздухом. Ведущими представителями такой техники брасса были советские пловцы А. Антонян и Г. Прокопенко. В 1962 и 1966 годах Г. Прокопенко был чемпионом Европы, а в 1964 году на Олимпийских играх в Токио он завоевал серебряную медаль на дистанции 200 м.

В современном брассе подготовительное движение ног выполняется сгибанием их в коленном и тазобедренном суставах (рис. 3). В коленях ноги сгибаются полностью, то есть до угла 45—50 9 , в тазобедренных суставах — до 110°; В конце подготовительного движения колени находятся на расстоянии, равном ширине таза, а стопы на ширине плеч. Голеностопы полностью разогнуты, носки разведены в стороны.

Гребковое, или ударное движение ногами начинается с быстрого разгибания ног в коленных и тазобедренных суставах. Развернутые наружу стопы двигаются назад в стороны, а затем вовнутрь. Разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах совпадает с окончанием движения ног вовнутрь Гребущими, поверхностями в брассе являются внутренние поверхности стопы и голени. Ощущение давления воды на этих участках при выполнении гребка является показателем правильности движения.

В технике современного брасса чрезвычайно важная, роль принадлежит рукам. Перед началом гребка руки вытянуты вперед и находятся у поверхности воды, ладони направлены вниз. Гребковое движение начинается со сгибания кистей в лучезапястных суставах. При этом ладони поворачиваются наружу вниз. Затем руки, незначительно согнутые в локтях, двигаются в стороны и немного вниз. Ладонь занимает перпендикулярно» положение к направлению своего движения. Поскольку продвижение кистей за линию плеч не разрешено правилами соревнований, гребок руками в стороны заканчивается тогда, когда кисти достигнут их уровня. После этого кисти меняют направление своего движения, приближаясь к туловищу, при этом руки значительно сгибаются в локтях. Оказавшись под грудью, кисти, не останавливая своего движения, перемещаются вперед, и выпрямление в локтях заканчивается. После этого цикл, вновь, повторяется.

Вдох начинается в конце гребкового движения рук, в момент сближения кистей и заканчивается с началом их выведения вперед. Пауза на вдохе совпадает с выведением рук вперед, а выдох — с гребковым движением.

В брассе согласование движений рук и ног строго опре деленное. Окончание удара ногами совпадает с началом гребкового движения рук. В период гребка руками плечи поднимаются вверх и оказываются выше поверхности воды на 10—20 см. Тело прогибается в пояснице, а ноги немного сгибаются в коленях. Такое положение туловища и ног позволяет занять наиболее обтекаемое положение, что дает возможность увеличить максимальную внутрицикловую скорость пловца. Сгибание ног в коленях в период гребка руками выполняется очень медленно, но уже является началом их подготовительного движения. Активная часть подготовительного движения ног совладает с началом выведения рук в исходное положение. В конце выпрямления рук в локтевых суставах начинается ударное движение ног. К концу первой трети удара ногами руки выпрямлены, плечи погружены в воду. В период гребка ногами, руки, голова и туловище спортсмена располагаются в одной горизонтальной плоскости.

Человек — единственное живое существо, которое от рождения не умеет плавать. В настоящее время на земле ежегодно тонет немало людей. Среди гибнущих — 20% детей. Одной из главных причин трагедий йа воде является неумение людей плавать.

Физкультура и спорт у нас стали общедоступными. Сот-» ни тысяч людей посещают плавательные бассейны, проводят свой отдых на бесчисленных водоемах. В связи со стро-. •ительством искусственных плавательных бассейнов все большее число- вовлекается в занятия водными видами спорта. Рост массовости плавания требует подготовки специалистов до начальному массовому обучению. В Советском Союзе имеются институты физической культуры, факультеты физического воспитания в педагогических институтах и техникумы физической культуры, выпускающие специалистов по различным видам спорта. В учебных программах каждого из них включен предмет плавание.

Но, несмотря на это, особенно в разгар летнего сезона, когда в каждом пионерском лагере ведется обучение плаванию детей, специалистов по этому виду не хватает. А ведь успешное изучение спортивных способов плавания зависит от умения преподавателя подобрать необходимые упражнения, дать точное и образное объяснение движениям, вовремя исправить неправильные действия. Основой для этого служат многолетний опыт, годы преподавательской деятельности.

В небольшой книге невозможно рассказать о всех деталях учебной работы преподавателя плавания. Однако советы, данные здесь, на наш взгляд, достаточны дли успешного проведения занятий теми людьми, которые не проходили специальной подготовки.

Опыт показывает, что нет таких людей, которые по каким-то причинам не смогли бы научиться плавать. Это может быть связано с их психолого-биологическими особенностями. Но как бы то ни было, работая с такими людьми, ведущий занятие должен проявлять терпеливость и неторопливость в изучении упражнений, и тогда успех в овладении спортивным плаванием будет достигнут.

Источник

Подготовительное движение состоит из двух фаз. В первой фазе движение совершается прямой ногой по достижению ею горизонтального положения. В этот момент мышцы бедра расслаблены и работают главным образом ягодичные мышцы. Для второй фазы характерно изменение направления движения бедра. Бедро в начале останавливается, а затем колено начинает опускаться вниз. Стопа в этот момент продолжает движение вверх до положения, когда пятка сравняется с поверхностью воды или немного поднимется выше ее. В этой фазе мышцы ног отдыхают, Они максимально расслаблены, идет подготовка к ударному движению

Подготовительное движение состоит из двух фаз. В первой фазе движение совершается прямой ногой по достижению ею горизонтального положения. В этот момент мышцы бедра расслаблены и работают главным образом ягодичные мышцы. Для второй фазы характерно изменение направления движения бедра. Бедро в начале останавливается, а затем колено начинает опускаться вниз. Стопа в этот момент продолжает движение вверх до положения, когда пятка сравняется с поверхностью воды или немного поднимется выше ее. В этой фазе мышцы ног отдыхают, Они максимально расслаблены, идет подготовка к ударному движению