Техническое нивелирование

Постоянные и временные пункты съемочного геодезического обоснования должны определяться не только плановыми координатами х и у, но и высотной координатой Н. На участке съемки в дополнение к пунктам теодолитных ходов, микротриангуляции, угловых засечек закладывают специальные высотные геодезические знаки — грунтовые и стенные реперы.

Высотные координаты передают на пункты съемочного геодезического обоснования от исходных высотных грунтовых и стенных реперов высотной геодезической сети I—IV классов. Для этого через пункты съемочной сети прокладывают ходы геометрического нивелирования IV класса или технического, опирающиеся на исходные реперы. Нивелирные и теодолитные ходы, проложенные через одни и те же пункты, называются теодолитно-нивелирными.

Высота пунктов съемочного обоснования может определяться тригонометрическим нивелированием при проложении теодолитно-тахеометрических ходов.

Техническое нивелирование включает в себя полевые и камеральные работы. Полевые работы начинают с рекогносцировки участка местности, при этом выявляется сохранность исходных реперов государственной высотной геодезической сети, намечаются места закладки грунтовых и стенных реперов съемочного Обоснования с учетом их использования в будущем при строительстве. После закрепления на местности всех знаков приступают к техническому нивелированию. Нивелирные ходы должны

опираться на исходные реперы и проходить через предварительно намеченные пункты и реперы съемочного обоснования.

Техническое нивелирование выполняется способом из середины. Расстояния до реек допускаются до 120 м, а в благоприятных условиях — до 150 м. Неравенство плеч, т.е. расстояний до задней и передней реек, допускается до 10 м. Расстояние до реек проверяется нитяным дальномером или шагами. Нивелирные рейки устанавливают на переносные костыли, башмаки, колышки, забиваемые в землю, или на выступающие точки устойчивых предметов.

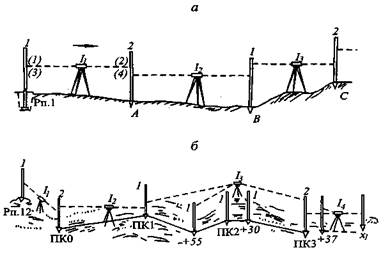

Ходы технического нивелирования могут прокладываться: 1) без нивелирования промежуточных точек; 2) с нивелированием промежуточных точек. В первом случае (рис. 14, а) на каждой станции отсчеты берутся только по задней и передней рейкам, которые поставлены на устойчивые предметы, называемые связующими точками. Во втором случае (рис. 14, б) отсчеты сначала берутся по рейкам, поставленным на связующие точки, затем по рейке, поставленной поочередно на требуемые промежуточные точки.

Рассмотрим методику технического нивелирования для второго случая, когда нивелирный ход прокладывается по трассе проектируемого линейного сооружения, например автомобильной дороги. На трассе забиты пикетные колышки ПКО, ПК1, ПК2 и т.д. через 100 м, а также так называемые плюсовые точки +55, +30, которыми обозначены перегибы земной поверхности на расстояниях 55 м, 30 м, . от соответствующих колышков ПК1, ПК2 и т.д. На каждой станции нивелирного хода действуют в определенной последовательности, называемой программой наблюдений: вначале берут отсчеты (1), (2), по черной стороне задней и передней реек, затем отсчеты (3) и (4) по красной стороне задней и передней реек. После этого вычисляют превышения h‘ = (1)—(2) и h» = (3) — (4). Если расхождение превышений больше 5 мм, наблюдения реек повторяют. Результаты повторных наблюдений записывают в новые строки журнала, а неверные записи зачеркивают, но не замазывают. Вычисляют среднее превышение hср = (h‘ + h«) / 2. Если между задней и передней рейками расположены подлежащие нивелированию промежуточные точки (точка +55, ПК2, +30 на станции I3), то программа продолжается: заднюю рейку поочередно ставят на промежуточные точки, а соответствующие отсчеты по черной стороне рейки записывают в журнал (табл. 1, записи на станции 3).

Рис. 14. Схема технического нивелирования:

а — нивелирный ход; б — нивелирный ход и нивелирование промежуточных точек

Точки, на которые ставят заднюю и переднюю рейки, называют связующими. При перемещении нивелира на каждую следующую станцию рейки 1 и 2 выполняют роли то задней, то передней. Например, нивелир со станции I1 переносят на станцию I2, рейку 2 оставляют на связующей точке ПКО, а рейку 1 переносят на переднюю (связующую) точку ПК1 (см. рис. 14, а). При переходе на станцию I3 рейку 2 переносят на переднюю точку С, а после наблюдений задней (ПК1) и передней (ПКЗ) реек заднюю рейку 1 ставят поочередно на промежуточных точках.

На крутых ровных склонах, где нет необходимости отмечать плюсовые пикетные точки, рейки приходится ставить на вспомогательные связующие точки (колышки или устойчивые предметы), которые не являются пикетными и обозначаются х1 х2, . хn , поэтому их называют икс-точками (переходными точками).

Если для нивелирования используются односторонние рейки, то вначале отсчеты берут по задней и передней рейкам, затем на 3—10 см меняют высоту нивелира и по этим рейкам вновь берут отсчеты. Вычислив превышения h‘, h«, hcр , нивелируют промежуточные точки.

Перед уходом с трассы на перерыв в работе необходимо надежно закрепить переднюю связующую точку. После перерыва нивелирование следует повторить на последней станции и убедиться, что превышение hср не изменилось более чем на 5 мм.

В ходах технического нивелирования, прокладываемых через пункты съемочного обоснования, нивелируют только связующие точки, которые в журнале нивелирования обозначают наименованием геодезического пункта или порядковым номером.

7. Записи в журнале технического нивелирования. Постграничный контроль вычислений.Определение фактической невязки превышений в нивелирном ходе, допустимой невязки.Уравнивание превышений. Вычисление высоты (отметки) связующих и промежуточныхпунктов.

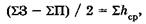

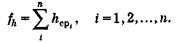

Оценка точности результатов нивелирования. Обработка журнала нивелирования завершается в камеральных условиях. Сначала для каждой страницы журнала вычисляют суммы отсчетов отдельно по задней и передней рейкам ∑З и ∑П (см. табл. 2) и сумму средних превышений ∑hср . Если выполняется равенство

то превышения h‘, h» и hcр вычислены верно. Эти действия составляют постраничный контроль вычислений.

Рассчитывают сумму средних превышений ∑hср между начальным и конечным реперами с отметками Нн и Нк и находят фактическую невязку превышений (в мм):

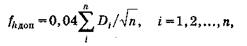

Допустимую невязку превышений ƒh доп (в мм) вычисляют по формулам, установленным строительными нормами.

где п — число превышений (станций); L — длина хода, км, в формуле рассматривается как безразмерная величина. При этом если на 1 км хода количество станций п ≥ 25, то применяется первая из формул (13). Например, на сильно пересеченной местности при L = =4 км и п = 100 получаем на 1 км п = 25, тогда ƒh доп =10

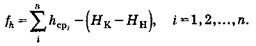

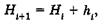

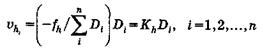

Уравнивание превышений и вычисление отметок связующих и промежуточных точек. Фактическую невязку ƒh, если она не превышает допустимую величину, распределяют между средними превышениями в виде поправок υhi, вычисляемых по формуле

согласно которой знак поправки противоположен знаку невязки. Поправки округляют до целых миллиметров или до 0,5 мм при условии, что уравненные превышения hi = hср i+ υhi будут выражаться числами без долей миллиметра, а сумма поправок равна невязке с обратным знаком, т.е.

Пример 1. Определить уравненные превышения, если в нивелирном ходе из 16 станций Hн = 80,000 м; Hк = 86,563 м; ∑hср = 6598 мм.

Решение. Выразив Hн и Нк в миллиметрах, по формуле (11) найдем ƒh = 6598 — 6563 = +35 мм, а по формуле (13) — ƒh доп = 10

= -2,2 мм получается дробной, но над средними превышениями в табл. 2 записаны округленные поправки -2; -1,5; -1,5; -2 (их сумма по всему ходу должна равняться невязке ƒh с обратным знаком). Уравненные превышения hi получены без десятых долей миллиметров (h1 = + 0121; h2= + 3513. ).

Отметки Нi связующих точек последовательно находят по формуле

где hi — уравненные превышения, м.

Если верны значения υhi, hi и безошибочны расчеты по формуле (16), то в конце вычислений получится высота Hк конечного репера.

В нашем примере (табл. 1, графа 9) Hпко = 80,000 + 0,121 = 80,121, HПК1 = 80,121 + 3,513 = 83,634, . .

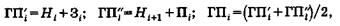

Отметки промежуточных точек вычисляются следующим образом. На станциях I, где нивелировали промежуточные точки, определяется (с контролем) отметка горизонта нивелира (горизонта прибора):

где Hi и Hi+1 — отметки задней и передней связующих точек; Зi. и Пi — отсчеты по черной стороне задней и передней реек, м; значения ГП’ и ГП» могут различаться до 0,010 м.

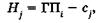

Отметки промежуточных точек определяются по формуле

где сj — отсчет по рейке на промежуточной точке j, выраженный в метрах.

В нашем примере (табл. 7.4, графа 8) для станции 3 горизонт прибора ГП’3 = 83,634 + 0,823 = 84,457; ГП»3 = 80,609 + 3,849 = 84,458; среднее ГП3 = 84,458, отметки промежуточных точек НПК1+ 55 = 84,458 — 3,625 = 80,833; НПК2 = 84,458 — 1,440 = 83,018 и т.д.

Теодолитно-тахеометрические ходы. При создании планово-высотного съемочного обоснования для топографической съемки с высотой сечения рельефа hυ = 2 м больше применяют теодолитно-тахеометрические ходы. При их проложении расстояния между вершинами хода измеряют штриховым дальномером теодолита в прямом и обратном направлении с относительной погрешностью 1/400 — 1/500, горизонтальные углы между сторонами хода — двумя полуприемами, вертикальные углы — при КЛ и КП по схеме рис. 1, б(тема 2.1.Измерение углов) также в прямом и обратном направлении.

В камеральных условиях в журнале проверяют записи и сделанные в поле вычисления теодолитно-тахеометрического хода. Вычисляют углы наклона, их среднее значение со знаком вертикального угла в прямом направлении, затем по формуле (8) —превышения между точками хода. Находят сумму измеренных превышений хода между исходными пунктами и вычисляют фактическую невязку ƒh. Допустимая невязка, м,

где — длина хода, в сотнях метров; п — число его сторон.

Фактическую невязку, если она допустима, распределяют с обратным знаком между вычисленными превышениями, но не поровну, а пропорционально длинам сторон хода, т.е. поправки

Отметки вершин хода последовательно вычисляют по формуле (16). Плановые координаты пунктов теодолитно-тахеометрического хода рассчитывают так же, как и теодолитного, но допустимая угловая невязка определяется по формуле ƒβдоп = 2′

Источник

Нивелирование, способы, методы и классы

Нивелирование — это измерения по определению превышений между точками на земной поверхности и вычисление их высот относительно начальной высотной точки отсчета с применением различных геометрических, физических методов и приборов.

Самые первые упоминания об уровневых построениях были известны еще в Древнем Риме и Греции. Связаны они с водяным уровнем, то есть с первым гидростатическим способом нивелирования. Все последующие методы получали с развитием технического прогресса, конкретными изобретениями и их практическим применением. Изобретения зрительной трубы и сетки нитей (Пикар) в XVI и XVII веке, барометра в XVII (Торричелли), цилиндрического уровня в XVIII (Рамсден) позволили развивать способы барометрического, геометрического и тригонометрического нивелирования. Построение стереокомпаратора и стереофотоаппарата создало предпосылки для стереофотограмметрического нивелирования. На основе физических принципов лазерных излучений и новых цифровых технологий появляются современные лазерные и цифровые нивелиры.

Ставить в уровень вот что означает с французского нивелир. Именно благодаря прибору с таким наименованием получили распространение геодезические способы точного нивелирования. Наиболее точным, популярным и востребованным в современном приборостроении, строительстве, геологической разведке и других отраслях считается способ геометрического нивелирования.

Методы построения и классы высотных нивелирных сетей

Можно рассматривать в ракурсе распространения единой и однозначной высотной системы координат по всей территории страны. Она имеет название Балтийская. Известно, что за ее начальную точку отсчета принят уровень Кронштадтского футштока. Все построения происходят «от общего к частному» и соединения нивелирных ходов между собой представляют высотные сети. По точности результатов измерений они подразделяются на пять типов нивелирования:

- I-го класса;

- II-го класса;

- III-го класса;

- IV-го класса;

- технического нивелирования.

Сети I и II класса создаются как основа всей высотной системы страны. С их помощью решаются крупные научные задачи по отслеживанию вертикальных перемещений физической поверхности Земли, исследований земной поверхности, измерения уровней всех морей окружающих нашу страну.

Сети III, IV класса развиваются от пунктов более высоких классов и выступают высотной основой для топосъемок, изыскательских и прикладных геодезических работ. Ориентировочная схема по развитию нивелирных сетей показана на рис.1.

Рис.1. Схема высотных сетей.

Сети I класса формируются из нивелирных ходов, полигонов с общей протяженностью порядка 1200 км в освоенных районах страны и 2000 км в малоосвоенных. При построении полигонов II класса их периметры составляют 400 и 1000 км соответственно. Они выстраиваются внутри полигонов I класса системой линий и ходов. Периодически в сетях I и II класса производятся повторные измерения через 25 и 35 лет соответственно. Это дает возможность поддерживать их на соответствующем современном уровне.

Построение сетей III, IV класса опирается на пункты государственного высотного обоснования высших классов и осуществляется внутри этих полигонов. При создании высотной съемочной основы для топосъемок возможно прокладывание сетей с применением технического нивелирования.

Каждый класс нивелирования исполняется с наилучшей точностью с соблюдением соответствующих требований по допустимым значениям среднеквадратических погрешностей нивелировок и предельных погрешностей в полигонах и отдельных линиях ходов. Параметры и формулы допустимых значений отображены таблице ниже, где L – длина линии хода, полигона в км.

Источник