- Биология. 11 класс

- § 11. Поверхностный аппарат клетки

- § 11. Поверхностный аппарат клетки

- 1. Из каких химических соединений состоит цитоплазматическая мембрана? Каково строение плазмалеммы?

- 2. Перечислите и поясните основные функции плазмалеммы.

- 3. Какими способами может осуществляться транспорт веществ через цитоплазматическую мембрану?

- 4. Два раствора глюкозы разделены мембраной, не пропускающей молекулы глюкозы, но пропускающей воду. Концентрация глюкозы в первом растворе — 1 %, во втором — 0,1 %. Что происходит с молекулами воды? Как называется это явление?

- 5. Чем отличаются процессы фагоцитоза и пиноцитоза? В чем проявляется сходство этих процессов?

- 6. Каковы функции и особенности состава надмембранного комплекса у клеток разных организмов?

- 7. Сравните различные типы транспорта веществ в клетку. Укажите черты их сходства и различия.

- 8. Какие функции не смогла бы выполнять цитоплазматическая мембрана, если бы в ее состав не входили белки? Ответ обоснуйте.

- Таблица способы транспорта веществ через плазмалемму

Биология. 11 класс

§ 11. Поверхностный аппарат клетки

Обязательным компонентом поверхностного аппарата любой клетки является цитоплазматическая мембрана (плазмалемма). Она отделяет и защищает внутреннее содержимое клетки от внешней среды. Важнейшим свойством цитоплазматической мембраны является избирательная проницаемость. Различные вещества проходят через плазмалемму с разной скоростью, а для некоторых она практически непроницаема. Таким образом, цитоплазматическая мембрана обеспечивает обмен веществ между клеткой и внеклеточной средой и постоянство химического состава клетки.

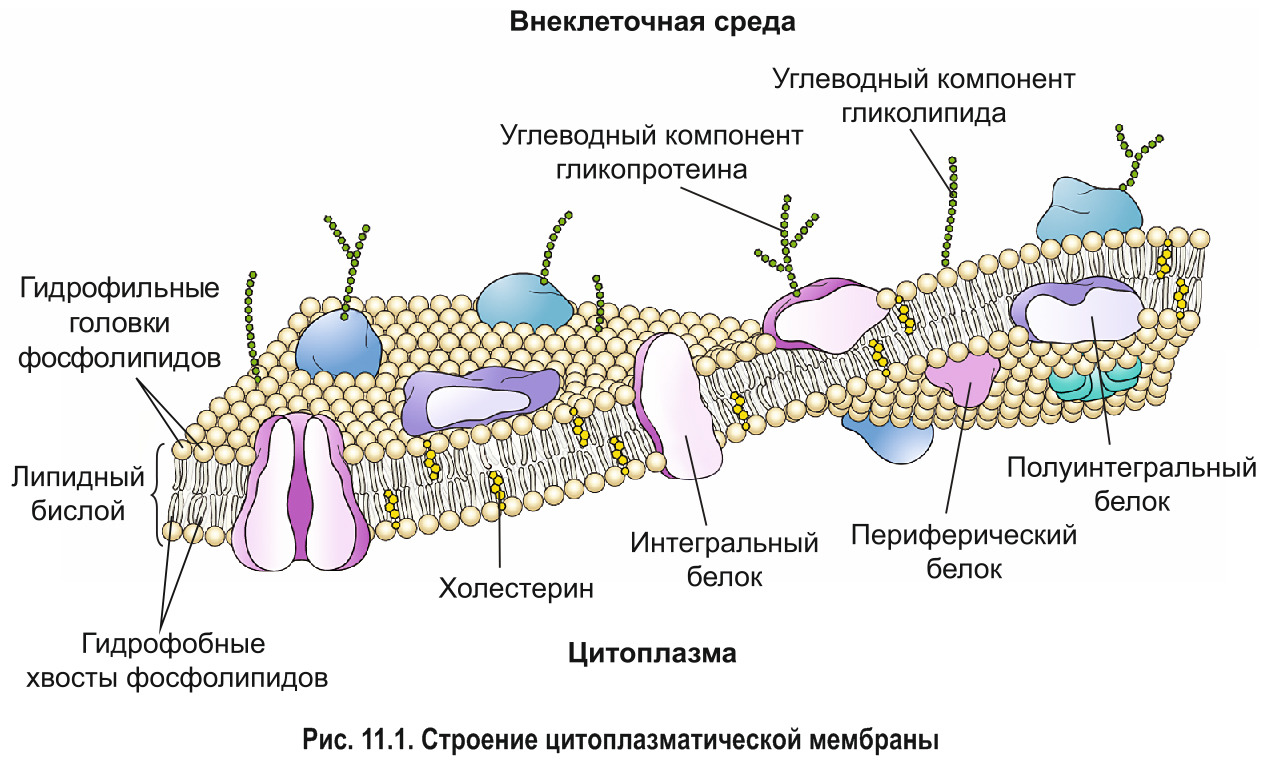

Химический состав и строение плазмалеммы. Цитоплазматическая мембрана состоит преимущественно из липидов и белков. В состав плазмалеммы также входят углеводы, которые являются компонентами сложных липидов и белков — гликолипидов и гликопротеинов. Толщина цитоплазматической мембраны составляет около 7,5 нм.

Около половины массы плазмалеммы составляют липиды, представленные в основном фосфолипидами. Они формируют основу строения мембраны — липидный бислой (двойной слой), в котором гидрофобные хвосты молекул погружены внутрь, а гидрофильные головки располагаются снаружи (см. рис. 6.3). Кроме фосфолипидов, в состав двойного слоя входят и другие липиды например стероиды.

*С липидным бислоем связаны белки. Молекулы интегральных белков пронизывают двойной слой липидов насквозь. Полуинтегральными называют белки, погруженные лишь в один из двух липидных слоев (внешний либо внутренний). Периферические белки примыкают к поверхности бислоя с наружной или внутренней стороны (рис. 11.1).*

Мембранные липиды и белки связаны между собой не ковалентными связями, а за счет гидрофобных и электростатических взаимодействий. В связи с этим молекулы данных веществ могут двигаться вдоль плоскости мембраны. Таким образом, плазмалемма является динамичной структурой — молекулы белков перемещаются в подвижном, текучем липидном бислое, как в жидкости. *Данная модель организации мембраны получила название жидкостно-мозаичной. Она была предложена американскими биологами Дж. Сингером и Г. Николсоном в 1972 г.* Свойство текучести обусловливает пластичность плазмалеммы, благодаря чему она способна, например, быстро восстанавливать свою целостность после незначительных повреждений.

*Движение в плоскости плазмалеммы происходит достаточно легко. Однако переход белков с одной стороны мембраны на другую (так называемый флип-флоп переход) практически невозможен. Подобное перемещение липидов происходит, но очень редко, при участии специальных белков флиппаз. Поэтому состав наружного и внутреннего слоев плазмалеммы различается.*

*Текучесть мембраны зависит от ее липидного состава и температуры. С увеличением содержания остатков ненасыщенных жирных кислот или температуры подвижность молекул возрастает. Стероиды , например холестерин в организме животных, регулируют текучесть плазмалеммы и придают ей жесткость. Стероиды располагаются в свободном пространстве между гидрофобными хвостами фосфолипидов, ограничивая подвижность их молекул друг относительно друга (см. рис. 11.1). Таким образом, стероиды обеспечивают стабильность мембраны и поддержание ее структуры. Кроме того, они регулируют проницаемость плазмалеммы.*

В клетках эукариот, кроме плазмалеммы, имеются внутренние мембраны, ограничивающие ядро и мембранные органоиды. Для всех биологических мембран характерен общий план строения — их основу составляет липидный бислой, с которым связаны молекулы белков.

Источник

§ 11. Поверхностный аппарат клетки

1. Из каких химических соединений состоит цитоплазматическая мембрана? Каково строение плазмалеммы?

Основными химическими соединениями цитоплазматической мембраны являются липиды и белки. Липиды составляют около 40% массы мембран, среди них преобладают фосфолипиды. Молекулы фосфолипидов располагаются в виде двойного слоя, причём их гидрофильные головки обращены к наружной и внутренней сторонам мембраны, а гидрофобные хвосты – внутрь мембраны.

В состав мембран также входят белки двух типов: интегральные и периферические. Интегральные белки более или менее глубоко погружены в мембрану, или пронизывают её насквозь. Периферические белки располагаются на внешней и внутренней поверхностях мембраны, многие из них обеспечивают взаимодействие плазмалеммы с надмембранными и внутриклеточными структурами.

На внешней поверхности плазмалеммы могут располагаться молекулы олиго- и полисахаридов. Они ковалентно связываются с мембранными липидами и белками, образуя гликолипиды и гликопротеины.

2. Перечислите и поясните основные функции плазмалеммы.

Плазмалемма выполняет барьерную, рецепторную и транспортную функции, а также функцию узнавания других клеток.

Цитоплазматическая мембрана окружает цитоплазму, физически отделяя клетку от внеклеточной среды. Кроме того, плазмалемма ограничивает поступление в клетку и выведение из нее определенных химических веществ. Таким образом, цитоплазматическая мембрана выполняет барьерную функцию.

Еще одной функцией плазмалеммы является рецепторная. Она обусловлена тем, что некоторые мембранные белки являются рецепторами. Когда молекула определенного вещества связывается с таким белком, он изменяет свою пространственную конфигурацию. Это обеспечивает передачу сигнала из внеклеточной среды в клетку и приводит к изменению протекания определенных внутриклеточных процессов. Так, существуют мембранные рецепторы для гормонов и нейромедиаторов. Взаимодействие рецепторов с химическими веществами обеспечивает также распознавание вкусов (например, рецепторными клетками вкусовых почек языка человека) и запахов (обонятельными рецепторами эпителия носовой полости). Изменение пространственной структуры мембранных белков может происходить не только под действием определенных веществ, но и в результате влияния тех или иных физических факторов. Так, молекулы зрительных рецепторных белков палочек и колбочек сетчатки глаза реагируют на свет, существуют термочувствительные белки-рецепторы и т. п.

Плазмалемма также выполняет функцию узнавания других клеток. Над наружной поверхностью цитоплазматической мембраны, как антенны, выступают разветвленные и линейные молекулы углеводов. Они соединены ковалентными связями с мембранными белками и липидами, образуя гликопротеины и гликолипиды. Эти молекулы у разных типов клеток имеют специфические различия и являются маркерами, позволяющими опознать клетку. С их помощью клетки узнают друг друга и взаимодействуют (например, сперматозоид и яйцеклетка), правильно ориентируются и связываются между собой при формировании тканей и органов.

Одной из важнейших функций плазмалеммы является транспортная. Транспорт через плазмалемму обеспечивает доставку веществ, необходимых клетке, и удаление из нее конечных продуктов обмена. Благодаря транспортной функции цитоплазматической мембраны также осуществляется секреция клетками различных биологически активных веществ.

3. Какими способами может осуществляться транспорт веществ через цитоплазматическую мембрану?

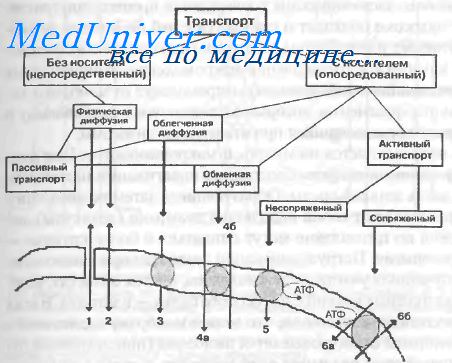

Транспорт веществ через цитоплазматическую мембрану может осуществляться за счет диффузии, активного транспорта и транспорта в мембранной упаковке.

4. Два раствора глюкозы разделены мембраной, не пропускающей молекулы глюкозы, но пропускающей воду. Концентрация глюкозы в первом растворе — 1 %, во втором — 0,1 %. Что происходит с молекулами воды? Как называется это явление?

Молекулы воды перемещаются через мембрану из второго раствора (с концентрацией глюкозы 0,1%) в первый (с концентрацией глюкозы 1%). Это явление называется осмосом.

5. Чем отличаются процессы фагоцитоза и пиноцитоза? В чем проявляется сходство этих процессов?

Фагоцитоз и пиноцитоз — это два типа эндоцитоза. В обоих процессах идет поглощение, только при фагоцитозе — твердых частиц, а при пиноцитозе — жидкости с растворенными в ней веществами.

6. Каковы функции и особенности состава надмембранного комплекса у клеток разных организмов?

В клетках животных внешняя поверхность плазмалеммы покрыта гликокаликсом. Это тонкий слой, образованный молекулами углеводов, которые связаны с мембранными белками и липидами. Гликокаликс защищает цитоплазматическую мембрану от повреждений, участвует в осуществлении рецепторной функции плазмалеммы и функции узнавания клеткой других клеток.

Надмембранный комплекс клеток бактерий, грибов, растений и многих водорослей представлен жесткой клеточной стенкой. Она придает клеткам механическую прочность, поддерживает их форму и защищает содержимое. Кроме того, клеточная стенка предохраняет клетки от разрыва при поступлении в них воды путем осмоса. Клеточные стенки растений и ряда водорослей в основном состоят из целлюлозы, грибов — из хитина. У некоторых бактерий снаружи от клеточной стенки имеется слизистая капсула, защищающая клетку от высыхания и других неблагоприятных факторов.

7. Сравните различные типы транспорта веществ в клетку. Укажите черты их сходства и различия.

Транспорт веществ в клетку может осуществляться за счет диффузии, активного транспорта и транспорта в мембранной упаковке.

Все виды диффузии обеспечивают транспорт веществ из области их более высокой концентрации в область низкой. Перенос происходит без затрат энергии, поэтому диффузию относят к пассивному транспорту. За счет диффузии транспортируются только небольшие молекулы или ионы.

Перемещение низкомолекулярных веществ, в том числе ионов, через плазмалемму из области низкой концентрации в область более высокой обеспечивает активный транспорт. При этом затрачивается энергия.

Макромолекулы (белки, полисахариды и нуклеиновые кислоты), а также пищевые частицы транспортируются в мембранной упаковке. Так же как и активный транспорт, процесс этранспорта в мембранной упаковке происходит с затратами энергии.

8. Какие функции не смогла бы выполнять цитоплазматическая мембрана, если бы в ее состав не входили белки? Ответ обоснуйте.

Если бы в состав цитоплазматической мембраны не входили белки, то она не смогла бы выполнять рецепторную функцию (т.к. главная роль в выполнении этой функции принадлежит белкам), каталитическую функцию (ферменты – вещества белковой природы), не осуществлялись бы процессы канальцевой и облегчённой диффузии (их обеспечивают белки, формирующие мембранные каналы, и белки-переносчики соответственно), активного транспорта (мембранные насосы — белки).

Источник

Таблица способы транспорта веществ через плазмалемму

Транспорт ионов и макромолекулярных соединений через плазмолемму происходит разными путями. Растворенные в жидкой среде вещества проникают через клеточную мембрану либо сами — без переносчиков (или носителей), либо с помощью переносчиков, или носителей. Транспорт без носителей называется пассивным (непосредственным транспортом) и осуществляется через каналы мембран, т. е. в тех белоксодержащих участках, которые проницаемы для малых молекул (воды, мочевины, ионов) и действуют подобно молекулярным ситам, а также через липидную фазу мембраны. В последнем случае липидная фаза служит растворителем для ряда веществ (простые и сложные эфиры, жирные кислоты и др.).

Однако большинство веществ проникают через плазмолемму с помощью транспортных систем, или переносчиков (носителей). Это специфические мембранные белки группы интегральных, или функциональные комплексы липопротеидов, которые связываются и трансмембранно переносят молекулы субстратов. Простейшим примером транспорта с помощью носителя является облегченная (опосредованная) диффузия. В этом процессе носитель облегчает перенос какого-либо вещества через мембрану в направлении градиента концентраций без затраты энергии.

Для осуществления процесса активного транспорта — против градиента концентрации (из области с низкой концентрацией в область с высокой концентрацией), требуется не только носитель, но и источник энергии, которым обычно является аденозинтрифосфат (АТФ). Активный транспорт может служить для переноса одного вещества в одном направлении, либо для переноса двух веществ в противоположных (или в том же самом) направлениях. В последнем случае перенос веществ называется сопряженным активным транспортом. В отличие от транспорта низкомолекулярных соединений, макромолекулярные соединения транспортируются с помощью процессов эндоцитоза (в клетку) и экзоцитоза (из клетки).

Эндоцитоз — это транспорт макромолекул через плазмолемму. Соответственно агрегатному состоянию поглощаемого вещества выделяют пиноцитоз (захват и транспорт клеткой жидкости или растворенных в жидкости соединений) и фагоцитоз (захват и транспорт твердых частиц). Эндоцитоз бывает неспецифический и специфический.

Неспецифический эндоцитоз осуществляется без участия рецепторных белков плазмолеммы. Первым этапом неспецифического эндоцитоза в случае транспорта твердых частиц является адгезия (прилипание) частиц к внешней поверхности плазмолеммы (важную роль в этом процессе играет гликокаликс). Второй этап — погружение частиц в клетку путем инвагинации плазмолеммы. Адгезия и погружение происходят в тех участках плазмолеммы, которые свободны от холестерина, т. е. наименее жесткие, и к которым со стороны цитоплазмы прилежит слой белка клатрина. После отшнуровки участка плазмолеммы с твердыми частицами образуется внутриклеточный пузырек — эндосома. Перемещение эндосомы в гиалоплазме осуществляется с помощью элементов цитоскелета. Дальнейшая судьба эндосом может быть различна. Наиболее часто эндосомы подвергаются процессу внутриклеточного переваривания: к эндосоме подходят и сливаются с ней первичные лизосомы — формируется фаголизосома, в которой под действием гидролитических ферментов лизосом происходит химическое расщепление макромолекул до мономерных соединений.

По мере расщепления (переваривания) макромолекул от мембраны фаголизосомы отшнуровываются фрагменты, которые встраиваются в плазмолемму и восполняют ее дефицит, ранее образовавшийся при отшнуровке эндосомы.

Процесс пиноцитоза подразделяется на микро- и макропиноцитоз. При микропиноцитозе начальным этапом является образование инвагинации плазмолеммы, в которой находится часть жидкой среды. Образующиеся затем по аналогии с эндосомами пиносомы представляют собой небольшие пузырьки (везикулы), которые по мере продвижения по цитоплазме могут сливаться в более крупные — мультипиноцитозные образования. Погружение капли жидкости при микропиноцитозе происходит не в случайных участках плазмолеммы, а в тех областях, которые имеют со стороны гиалоплазмы тонкий слой особого белка — клатрина. В этих участках, как правило, отсутствует холестерин, что делает мембрану податливой к инвагинации. Когда от мембраны отшнуровывается пиносома (пиноцитозный пузырек, или везикула) по периферии она имеет слой клатрина, в связи с чем пузырек именуют окаймленным.

Макропиноцитоз отличается от микропиноцитоза тем, что с помощью довольно длинных выростов плазмолеммы клетка активно захватывает фрагменты жидкой среды. Макропиноцитоз в связи с этим именуется еще рофеоцитозом. После смыкания конца выроста с соседним участком плазмолеммы образуется крупная пиноцитозная вакуоль. Таким образом, при макропиноцитозе процесс поглощения клеткой жидкости происходит более интенсивно.

Источник