Сыворотка крови способ получения

Лабораторная работа №1

Получение сыворотки и плазмы крови

Получение сыворотки. Для получения сыворотки кровь берут в стерильные пробирки, вымытые в растворе мыла и промытые дистиллированной водой. Сыворотка лучше отделяется, если перед взятием крови стенки пробирок смочить теплым физиологическим раствором. Пробирки должны иметь комнатную температуру, так как кровь плотно пристает к стенкам пробирок и наступает частичный гемолиз эритроцитов. Кровь ставят в термостат при температуре 37°С на 1 час. Затем переносят ее на холод. Через 4 часа сыворотка в виде прозрачной жидкости отделяется от кровяного сгустка. Для лучшего выделения сыворотки образовавшийся сгусток фибрина отделяют от стенок пробирок, обводя стеклянной палочкой или проволокой. С целью быстрого получения сыворотки свернувшуюся кровь центрифугируют при 2000-2500 об/мин. в течение 15-20 минут. Готовую сыворотку сливают в чистую сухую пробирку.

Получение плазмы крови. Цельная кровь, вышедшая из кровеносных сосудов, обладает способностью быстро сворачиваться, поэтому её необходимо стабилизировать антикоагулянтами. В настоящее время один из лучших антикоагулянтов – гепарин, так как использование других антикоагулянтов приводит к некоторому разбавлению крови, что в дальнейшем приходиться учитывать при проведении исследований. В отличие от других антикоагулянтов, гепарина достаточно 1 капли на 5 мл крови. Практически намного удобнее наливать в пробирку немного гепарина, смачивать им стенки пробирки и переливать в другую пробирку.

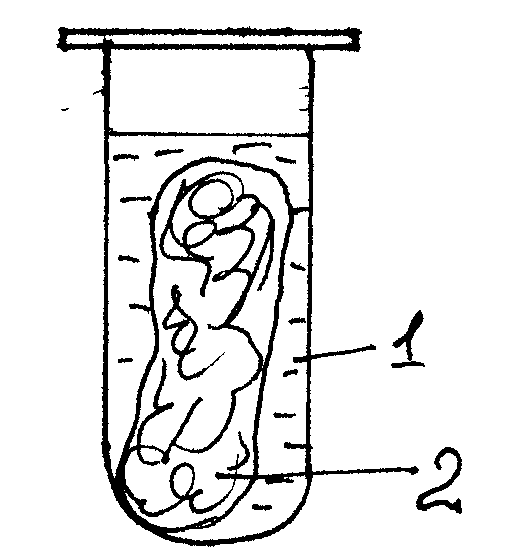

Рис. 1. Распределение плазмы и форменных элементов крови после центрифугирования

Кроме гепарина для получения плазмы крови в пробирку предварительно насыпают лимоннокислый натрий (из расчета 15-20 мг на 10 мл), щавелевокислые натрий, калий или аммоний (из расчета 30-15 мг на 10 мл).

Взятую в пробирку кровь быстро и хорошо смешивают с антикоагулянтом. Плазму отделяют от форменных элементов центрифугированием в течение 15-20 мин при 2000-2500 об/мин. При этом верхний, соломенно-желтого цвета, слой представляет собой плазму, нижний, красный, слой – это эритроциты, а еле заметный беловатый слой над эритроцитами – это лейкоциты (рис. 1).

Источник

12.5. Получение различных ингредиентов крови

Получение дефибринированной крови. Кровь животного сливают в стерильную колбу со стеклянными бусами и непрерывно в течение 10–15 мин встряхивают. В результате встряхивания находящийся в крови фибрин выпадает в осадок, обволакивая бусы, а дефибринированная кровь, слитая в другую колбу или пробирку, утрачивает способность свертываться.

Приготовление взвеси эритроцитов. Для освобождения от пленок фибрина дефибринированную кровь фильтруют через трехслойный марлевый фильтр. Фильтрат наливают в центрифужные пробирки и центрифугируют при 2000–3000 об./мин в течение 10–15 мин. Эритроциты оседают на дно пробирки, а прозрачная, слегка желтоватого цвета плазма образует над-осадочный слой. После центрифугирования уровень жидкости в пробирке отмечают карандашом, отделяют плазму пастеровской пипеткой, эритроциты промывают, доливая до метки стерильный изотонический раствор хлорида натрия, и вновь центрифугируют. Промывание эритроцитов с добавлением свежего раствора производят 2–3 раза, чтобы последняя порция промывной жидкости была бесцветна.

Из промытых эритроцитов готовят 3 или 5 % взвесь, прибавляя к 3–5 мл эритроцитов соответственно 97–95 мл изотонического раствора хлорида натрия (для получения меньших количеств взвеси объемы обоих ингредиентов уменьшают в одинаковое число раз).

Взвесь эритроцитов можно хранить в холодильнике при температуре 3–4 °С в течение 5–6 дней.

Приготовление сыворотки крови. Кровь, собранную в стерильную пробирку, закрывают ватно-марлевой пробкой, ставят на 20–30 мин в термостат или водяную баню, отрегулированную на 37 °С, так как в тепле кровь свертывается быстрее и лучше. При свертывании сгусток крови обычно прилипает к стенкам пробирки. Поэтому после выдерживания в термостате сгусток отделяют от стенок пробирки круговым движением капилляра стерильной пастеровской пипетки или стеклянной стерильной палочкой.

После отделения сгустка сыворотку ставят в холодильник при температуре 3–4 °С. В течение 3–4 ч сыворотка обычно отделяется полностью, и ее можно собрать стерильной пастеровской пипеткой. Чтобы содержимое пробирки было хорошо видно, пастеровскую пипетку соединяют со стеклянной трубкой – «мундштуком» (резиновая трубка длиной 20–25 см). Это позволяет избежать соприкосновения кончика пипетки со сгустком крови и попадания в сыворотку эритроцитов.

Окрашенную в розовый цвет сыворотку центрифугируют при 2000–3000 об./мин в течение 10–15 мин для осаждения форменных элементов крови.

При взятии крови вскоре после кормления животных, а также при повторных кровопусканиях с короткими интервалами иногда возникает липемия, т.е. появление избытка жировых веществ в крови. Сыворотки, получаемые во время липемии, бывают мутные (хилезные), иногда опалесцирующие, и это очень затрудняет чтение диагностических реакций, особенно реакции преципитации. Во избежание получения мутных сывороток кровь у животных берут натощак. Просветление липе-мической плазмы наступает также при введении в кровеносное русло животного гепарина, способствующего повышению концентрации в крови фермента, называемого фактором просветления. С этой целью кроликам весом 2–2,5 кг в краевую вену уха вводят за 1–1,5 ч до обескровливания 60 мг гепарина.

Сыворотку крови можно получить методом центрифугирования. В слитой с осадка сыворотке через короткое время после центрифугирования образуется сгусток фибрина, который уплотняется при перемешивании крови стеклянной палочкой. Затем этот сгусток удаляют. В некоторых случаях фибрин из сыворотки выпадает не полностью. Для удаления остатков фибрина и выявления полноты его удаления к сыворотке прибавляют несколько капель тромбина. Освобожденную от фибрина сыворотку фильтруют через асбестовые фильтры. Полученная таким способом сыворотка совершенно прозрачна и не имеет признаков опалесценции.

Приготовление цитратной крови. Полученную из сердца или вены кровь сливают в пробирку с 5 % раствором цитрата натрия (10 мл крови, 1 мл цитрата натрия). Цитратная кровь не свертывается.

Приготовление плазмы крови. Цитратную кровь ставят на 18–20 ч в холодильник или центрифугируют. В результате над осадком эритроцитов образуется прозрачный слой жидкости желтоватого цвета – плазмы.

Источник

Работа 2. Получение плазмы, сыворотки, фибрина и дифибринированной крови

КРОВЬ — жидкая соединительная ткань, которая состоит из жидкой части — плазмы и находящихся в ней во взвешенном состоянии, форменных элементов — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Для получения плазмы кровь необходимо предохранить от свёртывания добавлением антикоагуляторов – веществ, препятствующих свертыванию крови (гепарин, лимонно — кислый натрий).

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ КРОВЬ — кровь, предохраненная от свертывания. В пробирку или стеклянный цилиндр с антикоагулятором выпустить по 10 мл крови из яремной вены животного. Закрыв сосуд пальцем или пробкой, несколько раз перевернуть его для перемешивания крови.

1 способ. Цилиндр поставить в термостат кровь лошади — на 1 час, крупного рогатого скота — на 24…48 часов.

2 способ. Пробирку с взятой кровью поставить в центрифугу. Центрифугировать при 3000 об/мин в течение 20…30 минут.

Убедиться, что при стоянии или центрифугировании кровь расслаивается на плазму и форменные элементы (рис. 3).

Рис. 3. Состав стабилизированной крови.

1 – плазма; 2 – слой лейкоцитов; 3 — слой эритроцитов.

Если выпущенную в сосуд кровь не стабилизировать антикоагулятором, происходит ее свертывание и образуется сгусток, содержащий форменные элементы и выпавший в осадок белок фибриноген.

Сгусток постепенно уплотняется, стягивается и от него отделяется прозрачная желтоватого цвета жидкость – сыворотка (происходит процесс ретракции) (рис. 4).

Рис. 4. Ретракция кровяного сгустка.

1 — сыворотка крови; 2- сгусток крови.

СЫВОРОТКА — представляет собой плазму, лишенную белка фибриногена и других веществ, участвующих в свертывании крови.

1 способ. В пробирку или цилиндр без антикоагулятора выпустить 10 мл крови животного и поставить ее в термостат при 38°С на несколько часов. Образование кровяного сгустка и частичная ретракция, т.е. его стягивание и самопроизвольное отделение сыворотки наступает у лошадей через 1…3часа, а полное отделение сгустка через 12…18 часов. У крупного рогатого скота ретракция протекает значительно медленнее. Из пробирки, с полной ретракцией сгустка, слить или отсосать сыворотку и сравнить ее с плазмой. Сыворотка имеет желтовато-соломенный цвет и более прозрачна, чем плазма.

2 способ получения сыворотки. При выделении из крови фибриногена механическим путем, получают кровь, которая содержит все составные части, кроме белка фибриногена — ДЕФИБРИНИРОВАННУЮ КРОВЬ, т. е. эта кровь, теряет способность к свертыванию. Состав дефибринированной крови (рис.5).

Рис. 5. Состав дефибринированной крови.

1 — сыворотка; 2- слой лейкоцитов; 3- слой эритроцитов.

Получение дефибринированной крови

Дефибринированную кровь разлить в центрифужные пробирки и центрифугировать при 3000 об/мин в течение 10…15 минут. Форменные элементы оседают на дно. Сверху окажется сыворотка. Иногда она приобретает красноватый оттенок, вследствие разрушений эритроцитов из дефибринированной крови.

Положить в стеклянную колбочку 10…12 стеклянных бусинок и выпустить в нее из сосуда животного 20…30 мл крови. Взбалтывать кровь вращательными движениями в течение 10…15 минут. Фибриноген, выпадающий в осадок в виде волокнистых нитей фибрина, оседает на шариках. Затем профильтровать содержимое колбы через 2 слоя марли. Фильтрат представляет собой дефибринированную кровь, а осевшие на шариках «метелки» — нити фибрина — отмыть от форменных элементов водой. Фибрин имеет вид белого волокнистого вещества.

Работа 3. Определение скорости свёртывания крови

при разных температурных условиях

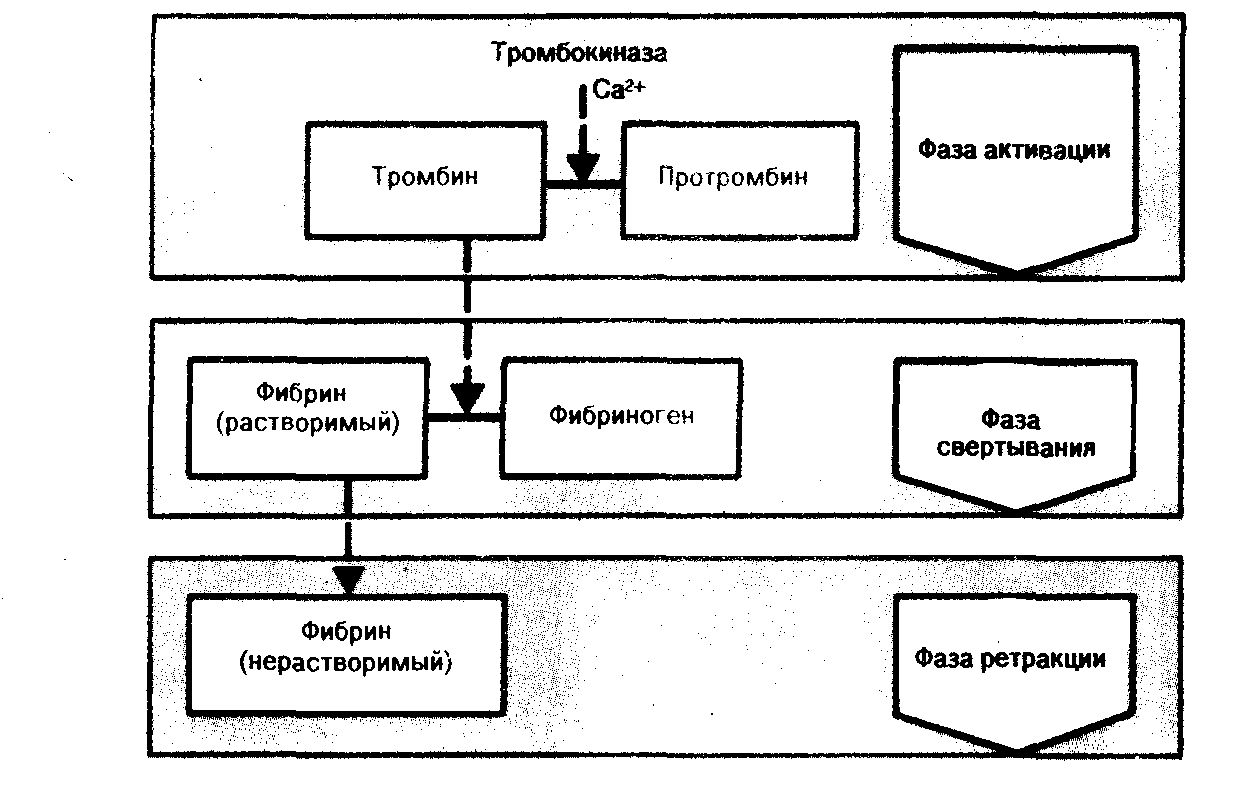

СВЕРТЫВАНИЕ крови — сложный биологический процесс, протекающий при участии солей кальция, витамина К, ферментов тромбопластина, промбина и других компонентов плазмы (рис. 6).

Нанести по одной капле крови, вытекающей из надрезанного уха животного, на три предметных стекла. Одно стекло поместить в термостат при +40 о С, другое стекло положить на стол (при комнатной температуре), третье — на снег.

Через каждую минуту наклонять стекла с кровью и повторять до тех пор, пока кровь не свернется. Определить скорость свертывания крови у различных животных.

Данные записать в тетрадь, проанализировать.

1. Где, у животных, берут большое и малое количество крови для анализа.

2. Что такое плазма и как ее получить?

3. Дайте понятие сыворотке, какие есть способы ее получения.

4. Что такое дефибринированная кровь и каков ее состав?

5. В чем заключается механизм свертывания крови, и, какие факторы влияют на него?

Рис. 6. Классическая схема свертывания крови Шмидта — Моравица.

ЗАНЯТИЕ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОГО СООТНОШЕНИЯ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛАЗМЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ КРОВИ. ГЕМОЛИЗ. ОСМОТИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ (УСТОЙЧИВОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ)

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Определить соотношение форменных элементов и плазмы в крови животных, вязкость крови, проследить за явлением гемолиза эритроцитов под влиянием повреждающих факторов с разным механизмом действия, определить осмотическую устойчивость эритроцитов разных видов животных.

Работа 1. Определение объёмного соотношения форменных

элементов и плазмы (показатель гематокрита)

Форменные элементы – 35…45%., плазма составляет 60…65% общего объема крови. Это соотношение изменяется в зависимости от вида, возраста, породы животных, функционального состояния, а также при некоторых заболеваниях.

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕМАТОКРИТА – показывает общий объем форменных элементов в 100 объемах крови. Показатель гематокрита используется при вычислении ряда других важных характеристик крови (среднего объема эритроцитов, среднеклеточной концентрации гемоглобина и пр.).

Набрать через узкий конец капиллярной трубочки гематокрита стабилизированную кровь животного. Трубки затянуть резинками и поставить в центрифугу. Центрифугировать 8…10 мин при 3000 об/мин. Извлечь капилляры. Форменные элементы располагаются в одной стороне капилляра, а плазма в другой. По показателям капилляров взять среднее из двух, определить относительный объем форменных элементов и плазмы, выразив их в процентах.

Источник

Научная электронная библиотека

Перетрухина А. Т., Блинова Е. И.,

Глава 6. СЫВОРОТКИ

Мощным средством профилактики и терапии многих инфекционных заболеваний являются специфические, так называемые иммунные, сыворотки. Широкое распространение они получили и в лабораторной диагностике. В связи с этим приготовление сывороток занимает большое место в общей производственной деятельности институтов вакцин и сывороток. По своему назначению сыворотки делятся на лечебно-профилактические и диагностические.

Лечебно-профилактические сыворотки получают из крови иммунизированных животных или людей, в прошлом перенесших инфекционное заболевание и сохранивших в организме антитела против его возбудителя. Для получения сывороток из крови животных используют, главным образом, лошадей, которых гипериммунизируют теми или иными антигенами. Некоторые институты используют для этой цели коров, мулов, ослов, коз, однако гораздо реже, чем лошадей.

Предназначенные для производства сывороток лошади поступают из государственных животноводческих хозяйств, при условии эпизоотологического благополучия в районе их расположения. Прием лошадей производится после тщательного их клинического осмотра и проведения необходимых аллергических, серологических и бактериологических исследований. Пригодными для сывороточного производства считаются лошади в возрасте от 5 до 10 лет «сухой конституции», хорошей упитанности, весом не ниже 350 кг.

Отобранные для производства лошади отправляются в места их дальнейшей эксплуатации в сопровождении специально выделенных для наблюдения за ними лиц. Перед отправкой им вводят 5-10 мл столбнячного анатоксина для создания грунд-иммунитета. В производственных институтах вновь прибывших лошадей помещают в карантин на три месяца. В это время проводится тщательное клиническое наблюдение за состоянием их здоровья, и осуществляются лабораторно-клинические исследования, имеющие целью исключить сап, бруцеллез, туберкулез, инфекционный аборт, болезни крови, глистные инвазии и кожные заболевания.

В первые три недели никаких антигенов им не вводят, кроме столбнячного анатоксина (вторая инъекция — 10-20 мл для создания грунд-иммунитета). По истечении двадцати одного дня, если общее состояние лошади удовлетворительное, начинается иммунизация теми или иными антигенами в зависимости от задач института. Спустя 90 дней с момента прибытия карантин снимается, и здоровые лошади переводятся в иммунизационный отдел, где осуществляется их дальнейшая эксплуатация.

В иммунотделе все прибывшие лошади записываются в специальный журнал, который является своеобразной историей производственной жизни каждого продуцента. Поступающие в иммунотделы институтов лошади, как правило, находятся там до конца своей жизни, длительность которой, в зависимости от характера антигена, применяемого для иммунизации и схемы эксплуатации, исчисляется полутора — тремя годами. Обычный конец лошадей продуцентов иммунных сывороток — гибель от разрыва печени вследствие ее перерождения в процессе иммунизации или от искусственно-произведенного тотального кровопускания в тех случаях, когда дальнейшая эксплуатация лошади становится нерентабельной.

Лошади — продуценты сывороток — имеют специальный пищевой рацион, обеспечивающий их потребности в белках, углеводах, минеральных веществах и витаминах. В период их пребывания в иммунизационных отделах они постоянно находятся под наблюдением квалифицированных ветеринарных врачей. Каждая павшая лошадь подвергается вскрытию для выяснения причины гибели.

Схемы эксплуатации лошадей различны. Они определяются особенностями разных видов антигенов и характером реакции лошади.

Процесс гипериммунизации заключается в повторных введениях нарастающих количеств антигенов с более или менее длительными промежутками между инъекциями.

Подготовка лошади производится во время так называемого первого цикла иммунизации. В это время лошади вводят антиген, начиная с минимальных доз (5-10 мл) и постепенно доводят количество его до 200-300 мл. Время от времени проверяют содержание антител, появляющихся в сыворотке животного в результате иммунизации. Когда титр антител достигает нужного уровня, у лошади берут большое количество крови для приготовления сыворотки.

В тех случаях, когда на введение значительных объемов антигена лошадь в первом цикле не отвечает выработкой достаточного количества антител, иммунизацию прекращают. Чтобы приучить животное к будущим кровопусканиям, кровь берут, несмотря на низкий титр антител и так называемую нормальную сыворотку выпускают для приготовления питательных сред. После отдыха, предоставленного лошади, начинают второй цикл иммунизации. Этот цикл, как и все последующие, отличается тем, что лошадям делают две-три инъекции больших доз антигена; первая из них обычно равна половине той дозы, которой закончился предыдущий цикл.

Для гипериммунизации лошадей могут применяться различные антигены; в соответствии с характером их сыворотки делятся на антитоксические и антивирусные. Антитоксические сыворотки получают от лошадей, иммунизированных токсинами или анатоксинами, которые вводят подкожно. Для усиления антигенного раздражения и замедления всасывания к токсинам-анатоксинам добавляют различные депонирующие вещества, как-то: ланолин, хлористый кальций, квасцы, тапиоку. Применение этих веществ повышает эффективность иммунизации и позволяет получить сыворотки с более высокими титрами. Для получения противовирусных сывороток применяются антигены, полученные от животных, зараженных соответствующими вирусами, а также вируссодержащей жидкостью, полученной при выращивании вирусов в культурах тканей.

Введение антигенов производится с соблюдением всех правил асептики: лошадь должна быть хорошо вычищена, место инъекции после выстригания шерсти тщательно дезинфицируется, иглы и посуда, содержащая антиген, перед употреблением стерилизуются.

В результате введения антигенов у лошади может повышаться температура, иногда до 39-40 °С; повышенная температура держится 1-3 дня. Местное действие антигенов проявляется в образовании отеков и стерильных абсцессов, которые являются признаком хорошего иммунизаторного раздражения. Однако при нарушении правил асептики абсцессы могут нагнаиваться, что приводит к затяжному подъему температуры, выводит лошадь из строя и нарушает график эксплуатации. При прочих равных условиях качество сыворотки зависит в значительной мере от антигенных и иммуногенных свойств антигенов. Поэтому в лабораториях, изготавливающих антигены, уделяется большое внимание изучению их свойств.

Обычно максимальное накопление антител происходит к 5-7 дню после последнего введения антигена. В это время и производят кровопускание. Кровь, из расчета 1 литр с 50 кг веса лошади, берут из яремной вены в стерильную бутыль, содержащую 10 %-й раствор лимонно-кислого натрия в количестве, необходимом для предотвращения свертывания взятой крови. После каждого цикла иммунизации производят два, а при достаточно высоком титре антител и три кровопускания с промежутками в 48 часов. Лошади обычно хорошо переносят такие операции; белки плазмы быстро восстанавливаются, эритроциты — несколько медленнее — через 10-20 дней. После кровопускания лошади предоставляют отдых, во время которого и происходит восстановление утраченных белков и форменных элементов крови.

Полученная от лошадей кровь передается из иммунотдела в лабораторию технической обработки сыворотки. Здесь жидкая часть крови отделяется на сепараторах от форменных элементов и собирается в стерильные бутыли, после чего производится дефибринирование плазмы. Сыворотку отделяют от сгустков, разливают в. бутыли, консервируют хлороформом (0,5 %), фенолом (0,5 %) или хинозолом (0,025-0,05 %).

Антитоксические сыворотки выпускаются после предварительной очистки от балластных белков. Это позволяет сконцентрировать содержащиеся в них антитела и снизить сенсибилизирующие свойства. Кроме антитоксических сывороток очистке подвергаются и антивирусные.

Наиболее распространенные способы очистки сводятся к выделению псевдоглобулина сыворотки путем осаждения сернокислым аммонием или гамма-глобулина с помощью спиртоводных осадителей.

Известно, что антитела иммунных сывороток связаны с глобулинами; альбумины являются пассивными и, следовательно, ненужными белками. В гипериммунных сыворотках содержится от 55,7 до 88 % глобулинов по отношению к общему белку сыворотки. При добавлении сернокислого аммония можно осадить глобулины и путем фильтрации отделить их от альбуминов. Глобулины в свою очередь могут быть разделены на эвглобулины и псевдоглобулины. При изучении насыщенности антителами этих субфракций было показано, что антитоксины и вируснейтрализующие антитела связаны, главным образом, с псевдоглобулинами. Установлено также, что обработка глобулинов, перед разделением их, ферментом пепсином позволяет в последующем при осаждении сернокислым аммонием выделить псевдоглобулин в более чистом виде, чем это можно сделать без предварительного ферментирования.

Принцип очистки и концентрации сывороток сводится к следующему:

1. Извлечение общих глобулинов. Сыворотка разводится в три раза дистиллированной водой и на каждый литр полученной жидкости добавляется 450 г сухого химически чистого сернокислого аммония. Выпавшие в осадок глобулины отфильтровываются через специальную фильтроткань, отжимаются на прессах для освобождения от содержащегося в них раствора соли и подвергаются диализу через полупроницаемую мембрану (целлофановые или вискозные мешки) против проточной воды. Отфильтрованный альбумин выбрасывается, а глобулины подвергаются дальнейшей обработке.

2. Ферментация глобулинов. В полученном после диализа растворе глобулинов определяется количество белка, и затем он разводится водой так, чтобы довести содержание белка до трех процентов. После этого к раствору глобулинов добавляется определенное количество пепсина и ферментирование производится в течение 2 часов сначала при рН 3,2 (1 час), затем при рН 4,2 (также один час).

3. Разделение глобулинов. По окончании ферментации к раствору глобулинов добавляется сернокислый аммоний из расчета 140 г на 1 литр. Смесь прогревается при 58 °С в течение 45 минут. Осажденный эвглобулин отфильтровывается и выбрасывается. К фильтрату, содержащему сильно разбавленный псевдоглобулин, после подщелачивания до рН 7,0-7,1 добавляется сернокислый аммоний из расчета 200 г на 1 литр. Образовавшийся осадок псевдоглобулина отфильтровывается, прессуется в подвергается диализу,

Полученная после диализа жидкость представляет собой концентрированный раствор псевдоглобулина. Для более полной очистки он дополнительно обрабатывается хлороформом и соляной кислотой. Хлороформ добавляется в количестве 30 % к объему раствора после установления в нем рН 6,5-5,7, соляная кислота — в количестве, установленном специальной предварительной пробой. Выпавшие балластные белки удаляются центрифугированием в специальных центрифугах или с помощью сепараторов.

Стандартизация сыворотки. Этот процесс имеет целью придать полученному очищенному псевдоглобулину стандартные показатели, касающиеся содержания белка, значения рН и изотоничности раствора.

После определения исходного количества белка, псевдоглобулин разводится физиологическим раствором так, чтобы довести содержание белка до 17 %, рН устанавливается равным 7,0, количество хлористого натрия доводится до 0,85 %. Затем сыворотка освобождается от хлороформа (после этой операции он снова добавляется к сыворотке в строго определенном количестве, равном 0,5 %, уже как консервант) и подвергается стерилизующей фильтрации через бактериальные фильтры. В процессе производства контролируется стерильность, безвредность (включая определение апирогенности), устанавливается титр сыворотки, проверяются ее физические свойства. После проведения всех необходимых контролей препарат передается в цех разливки.

Готовая сыворотка представляет собой прозрачную жидкость, иногда полностью бесцветную, иногда окрашенную в желтоватый или зеленоватый цвет.

Сыворотка сохраняется при температуре 4-10 °С, срок годности ее 2 года. По истечении этого срока препарат, если он хранился в надлежащих условиях и не изменил своих физических свойств, может быть подвергнут повторному контролю в ближайшем Институте вакцин и сывороток. При сохранении титра и остальных показателей срок годности может быть продлен на 1 год с момента повторного контроля.

Сыворотки, подвергшиеся замораживанию и оттаиванию, если они при этом не потеряли своих физических свойств, признаются годными к употреблению.

Признаки непригодности сывороток: резкое помутнение, содержание неразбивающихся хлопьев, наличие посторонних включений.

Сушка сывороток. В принципе процесс высушивания сывороток не отличается от описанного выше процесса сушки вакцин и диагностических препаратов. Разница заключается в технической стороне дела, так как сыворотки должны высушиваться в значительно больших объёмах. Первый аппарат СБОС (сушка больших объемов сыворотки) может высушить в одной емкости до 20 литров очищенных сывороток. Установка состоит из сублиматора с вакуумным насосом и холодильного агрегата. Сублиматор предназначен для замораживания сыворотки и ее высушивания. Конденсатор улавливает пары, образующиеся при сушке, и замораживает их. В холодильном аппарате производится охлаждение переносчика холода (раствора хлористого кальция), который в процессе сушки непрерывно подается в сублиматор и конденсатор. Перед началом сушки сублиматор стерилизуется пропусканием пара и после того, как он остынет, в него подается стерильная сыворотка.

После заполнения сывороткой сублиматор присоединяется к устройству, подающему охлаждающую смесь с температурой -37. -40 °С, и при помощи мотора начинает вращаться со скоростью 10 оборотов в минуту. В этих условиях происходит намораживание сыворотки на внутренней цилиндрической поверхности сублиматора. По окончании намораживания подача охлаждающей смеси в рубашку сублиматора прекращается, и он соединяется с охлажденным конденсатором, в котором создан вакуум. Измерение температуры корпуса сублиматора и намороженного на нем слоя сыворотки производится с помощью вмонтированных термопар. Через 20-25 часов после начала сушки для ускорения ее начинается подогрев сублиматора с помощью воды, подаваемой из бойлера с автоматическим терморегулятором. Температура сублиматора и сыворотки постепенно повышается до 37-40 °С. После окончания сушки, сублиматор заполняется сухим стерильным воздухом. При помощи специального устройства, вмонтированного в аппарат, сухая сыворотка соскребается со стенок сублиматора и размельчается путем вращения его. Затем через разгрузочное отверстие сыворотка пересыпается в стерильный стеклянный контейнер, который при соблюдении правил стерильной работы закрывается плотной резиновой пробкой.

Коллекторные аппараты состоят из конденсатора с ловушкой паров влаги, коллектора с отводками, к которым с помощью вакуумной резины присоединяются 20-25 колб емкостью по 3 литра, вакуумного насоса и 2 ванны со змеевиками. Сыворотка разливается в стерильные колбы по 0,5-0,7 литра, после чего они погружаются в охлаждающую смесь температурой -20. -25 С°. Намораживание сыворотки тонким слоем на стенках колб обеспечивается вращением их. Когда сыворотка замерзнет, колбы помещают в смесь с более низкой температурой (-50 . -80 °С) на 1,5-2 часа. По истечении этого времени ватные пробки в колбах заменяются стерильными резиновыми с пропущенными через них металлическими штуцерами, на которых надета вакуумная резина для. присоединения к коллектору. Благодаря вакууму, создаваемому в коллекторе, происходит удаление влаги из сыворотки. Незадолго до окончания сушки колбы подогревают теплой водой до 30-35 °С. Процесс высушивания 13-15 литров сыворотки на этой установке продолжается 16-20 часов. По окончании сушки колбы с перекрытыми шлангами снимают с коллектора, переносят в стерильный бокс, где, соединив с воздушным ватным фильтром, заполняют сухим воздухом. Сухая сыворотка из колб пересыпается в стерильные широкогорлые бутыли, в которых она и сохраняется под плотными резиновыми пробками. Разлитая в ампулы готовая сыворотка высушивается аналогичным способом либо в камерных, либо на коллекторных аппаратах.

Высушенные препараты хранятся в сухом, темном помещении при температуре, не превышающей 20 °С. Срок хранения сыворотки не ограничен.

Источник