История отечественного государства и права

Систематизация законодательства Российской империи

Проекты ограничения самодержавия, рассматриваемые властью в начале XIX в., существенная реорганизация государственного механизма и повышение его роли в сохранении существовавшего социально-экономического строя актуализировали вопрос упорядочения, систематизации российского законодательства.

Эта проблема существовала с XVIII в. Еще Петр I предпринимал попытки создать новое Уложение законов, которые могли бы заменить бы Уложение 1649 г.

В 1801 г. была образована очередная (уже 17-я) Комиссия для составления законов 1 См.: Баршев Я. Историческая записка о содействии II отделения СЕИВК развитию юридических наук в России. СПб., 1876. С. 4. , которая должна была систематизировать, достаточно запутанное, хаотичное российское законодательство.

Деятельность этой Комиссии не могла быть результативной в условиях существенной реорганизации государственного механизма, связанной с проектами ограничения абсолютизма. Их реализация потребовала бы создания нового законодательства.

После окончательного отказа от проведения политических реформ при новом императоре Николае I систематизация законодательства и создание Свода законов рассматривается как важнейшая задача. Решаться она должна была в специально созданном в 1826 г. II отделении СЕИВК (Собственная Его Императорского Величества канцелярия). Систематизация законодательства должна была стать подготовительным этапом для создания Свода Законов. При этом, как выразился Н.М. Карамзин, руководствовались тем политико-правовым принципом, что для России «не надобно новых законов», а нужна инвентаризация, систематизация ранее изданных и распределение их по отраслям.

Если между двумя законами имелось противоречие, то в Свод законов должен был быть включен изданный позже.

Начальником II отделения СЕИВК был назначен известный юрист, экономист профессор Санкт-Петербургского университета М.А. Балугьянский. Он преподавал право Николаю I, который после воцарения заявил своему бывшему учителю, что он «хочет положить в основу государственного строя и управления силу и строгость закона». Законом он считал выраженную в определенной форме волю монарха, а подчинение им гражданским и нравственным долгом подданных. Для того, чтобы они могли выполнять этот долг законы должны быть понятны, систематизированы и содержаться в достаточно доступных Полном собрании законов и в Своде Законов Российской империи.

Общее руководство систематизацией законодательства и подготовкой Свода Законов осуществлял возвращенный из ссылки М.М. Сперанский, получивший право докладывать о проводимой работе императору.

Систематизация законодательства и сведение его в Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ) начиналась с Уложения 1649 г., которое стало именоваться Соборным уложением, а заканчивалось оно указами, изданными императором Александром I в декабре 1825 г.

В 1830 г. Полное собрание законов было издано в 40 томах, содержащих более 30 тыс. актов, расположенных в хронологическом порядке. Одновременно издается шесть томов приложений в виде хронологических, тематических указателей и иных справочных материалов. Это значительно облегчило пользование этим изданием.

Название «Полное собрание законов» достаточно условное, так как не все законодательные акты, изданные после 1649 г. были в него включены. Не были найдены подлинники некоторых актов и публикаторы решили не включать копии, а некоторые акты не вошли по политическим соображениям. В Полное собрание вошли и некоторые судебные решения, имевшие значение прецедента, акты толкования закона в виде разъяснений Сената как высшего судебного органа Российской империи.

Работа по составлению ПСЗ продолжалась и после 1830 г.. Готовилось второе издание, включавшее законодательные акты, начиная с Манифеста 12 декабря 1825 г. о восшествии на престол императора Николая I.

Создание Свода законов Российской империи и его структура. Составление ПСЗ открывало путь для решения главной задачи — подготовки Свода законов Российской империи. В него включались только действующие законы, систематизированные по отраслевому принципу. Предлагалось, что законы, включенные в Свод, имеют силу, так как соответствуют законам, вошедшим в ПСЗ. Это не означало, что они должны были быть аутентичными. Допускалась новая редакция, не меняющая сущности, а также обобщение нескольких законов в один. Главным было сохранение преемственности, политико-правовой, идеологической связи Свода с ПСЗ, т.е. с законодательством феодальной России второй половины XVII в. и XVIII в. Упоминавшийся выше ученый-правовед М.А. Балучьянский признавал, что в отличие от законодательства западноевропейских государств российское законодательство закрепляет сословный характер общества, правовое неравенство, крепостное право 2 См.: Косачевская Е.М. М.А. Балугъянский и Петербургский университет. Л., 1971. С. 262. . К середине XIX в. это становилось анахронизмом, тормозом социально-экономического развития страны.

При составлении Свода был использован западноевропейский опыт кодификации. Важным принципом при этом было традиционное, идущее от римского права и вошедшее в западноевропейскую теорию и практику деление права на публичное и частное. В соответствии с ним ММ. Сперанский делил законы на государственные и гражданские.

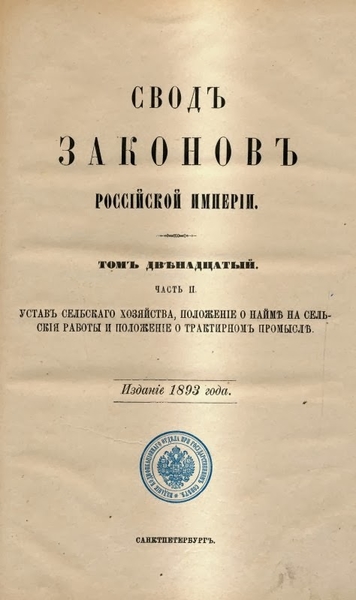

Свод законов был издан в 1832 г., в январе 1833 г. рассмотрен Государственным Советом и утвержден императором. Он вводился в действие с 1 января 1835 г.

Свод состоял из восьми отделов, опубликованных в 15 томах:

- первый отдел — Основные государственные законы;

- второй отдел — законы о центральных и местных государственных учреждениях и о государственной службе;

- третий отдел (названный «Законы правительственных сил») — уставы о повинностях, податях, пошлинах, а также таможенный, лесной уставы и др.;

- четвертый отдел (специальный) — все нормативные акты, определявшие права и обязанности сословий;

- пятый отдел — гражданское законодательство;

- шестой отдел — кредитный, торговый, пожарный уставы, а также уставы о казенных селениях, о колониях иностранцев в Российской империи;

- седьмой отдел — устав благочиния, т.е. все законы о полиции, об общественном призрении, уставы о паспортах и беглых, о предупреждении и пресечении преступлений, о содержании под стражей, о ссыльных;

- восьмой отдел — уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

В Манифесте, объявляющим Свод законов действующим источником права, указывалось, что его структура должна остаться неизменной. Все новые законы, уставы вносились в соответствующие отделы и тома Свода. Это означало, что власть не предполагала в ближайшее время издавать законы, существенно менявшие бы правовую систему российского абсолютизма.

Издание Свода законов стало заметным событием в российской общественной, научной, культурной жизни. Участие в создании ПСЗ, Свода законов стало хорошей школой для многих отечественных правоведов. Император Николай I, считавший издание Свода главным достижением своего царствования и многие современники надеялись, что наличие систематизированного, хорошо изданного законодательства, уменьшит возможность чиновничества злоупотреблять служебным положением, использовать неразбериху в законах в своих корыстных интересах и повысит доверие общества к государству 3 См.: Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 160. . Но даже строгое исполнение законов, сохранявших феодальные отношения, феодальные принципы права в середине XIX в. не соответствовало потребностям общественного развития.

Свод законов не охватывал всего законодательства страны. В него не вошли местные законы, сохранившие свое действие в Польше, Финляндии, Прибалтийских губерниях, Закавказье после их вхождения в состав Российской империи.

В Свод не вошли законы, регулирующие организацию вооруженных сил Российской империи, порядок прохождения воинской службы, определение воинских правонарушений, преступлений, наказания за них, военные уставы. В царствование Николая I особое внимание уделялось укреплению дисциплины в постоянно увеличивавшейся армии. В Военном министерстве разрабатывались новые уставы, регламентировались права и обязанности военнослужащих. В 1839 г. издается Свод военных постановлений, а в 1851 г. — Свод морских уголовных постановлений.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. После издания Свода законов М.М. Сперанский предполагал приступить к следующему этапу кодификации — составлению уложений. Это предусматривало подготовку новых законов, отражающих потребности общественного развития и включение их в состав уложений. Но Николай I санкционировал только составление Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Работу над ним начал М.М. Сперанский, а после его смерти продолжил и завершил новый начальник II отделения СЕИВК Д.Н. Блудов.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных было утверждено Николаем I в 1845 г., со следующего года вводилось в действие, а в 1857 г. с некоторыми изменениями вошло в т. 15 Свода законов. Оно стало, по существу, первым российским уголовным кодексом.

При подготовке Уложения использовались достижения отечественной и западноевропейской юридической науки и в определенной степени принципы буржуазного права. Но важную черту феодального права — сословность — уложение сохраняло. Назначение наказания во многом определялось сословной принадлежностью правонарушителя. Из II разделов Особенной части Уложения о наказаниях уголовных и исправительных девять были направлены на охрану существующего государственного, социально-экономического строя.

В продолжение традиции Соборного уложения 1649 г., в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных первые разделы посвящены преступлениям против православной веры.

Понятие преступления против веры в Уложении было более широким, чем в Своде законов. В последнем определялось 31, а в Уложение вошло 80 преступлений против веры, причем наказания за них были ужесточены.

Важнейшей задачей Уложения было сохранение крепостного права как социально-экономической основы существующего государственного строя. Оно оставляло за помещиками право наказывать своих крепостных, а главное рассматривало неповиновение крепостных крестьян своим помещикам как «восстание против властей, правительством установленных».

Подытоживая все изложенное выше, следует сказать, что и Свод законов Российской империи, и Уложение о наказаниях уголовных и исправительных были максимально возможными изменениями российского права с учетом развития буржуазных отношений, внутренней политики, направленной на сохранение абсолютизма, и нерешительности власти в отношении приступить к ликвидации изжившего себя крепостного права.

Власть начинала понимать опасность сохранения крепостного права, создавала многочисленные секретные комитеты, в которых искала пути его уничтожения, но не смогла преодолеть сопротивление помещиков, боялась непредсказуемых для себя последствий. Хотя Николай I избрал для себя образцом для подражания Петра Великого, в отличие от него он не смог использовать возможности абсолютистского государства для проведения даже умеренных прогрессивных реформ. Традиционно употребляемые для характеристики периода царствования Николая I выражение «апогей абсолютизма» следует понимать как апогей консервативной политики, углубляющей социально-экономический и политический кризис в стране.

Источник

Как создавали Свод законов Российской империи

12 февраля 1833 года вышел манифест Николая I, которым провозглашалось издание нового Свода законов страны, сменявшего устаревшее Соборное уложение 1649 года. Появление Свода означало успешное окончание более чем вековых попыток свести воедино, систематизировать и скорректировать разрозненное российское законодательство.

Предыдущие попытки

Потребность в упорядочении законодательной сферы возникла ещё в начале XVIII века. Пётр Великий, издавший за первые годы правления множество новых указов, пришел к мысли о необходимости создания свода, который включал бы в себя действующее Соборное уложение и новые акты. Созданная в 1700 году Палата об Уложении заседала с перерывами до конца 1703 года, но выработанная ею Новоуложенная книга не удовлетворила Петра. Однако монарх не оставлял надежд. Составлялись сенатские комиссии 1714-1717 и 1720-1727 годов. Последняя из них опиралась в своей работе на опыт скандинавского законодательства, однако со смертью Петра I в 1725 году её деятельность постепенно сошла на нет.

До воцарения Екатерины Великой попытки создания сводного Уложения предпринимались не раз, но все они были неудачными.

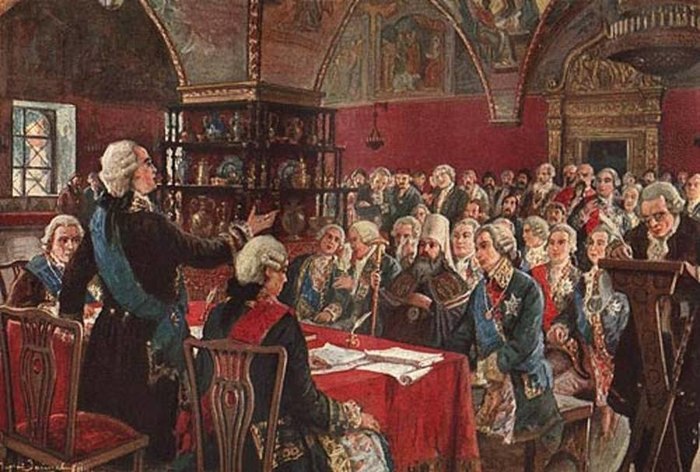

Знаменитая екатерининская Уложенная комиссия была учреждена в конце 1766 года и качественно отличалась от своих предшественниц. В ней заседали не только чиновники, но также избранные депутаты от дворянства, мещанства, крестьянства, казачества и инородцев. Все они должны были сообщать на заседаниях о нуждах своих сословий, а комиссия в целом должна была руководствоваться составленным самой царицей «Наказом», который был написан под влиянием идей французских просветителей. Однако достаточно громоздкая и нечеткая по структуре комиссия большую часть времени тратила на вычитку законов и делопроизводственные тонкости. Начавшаяся же в 1768 году война с Турцией фактически прекратила работу комиссии, хотя официально орган с таким названием существовал ещё несколько десятилетий.

Комиссия для составления законов Российской империи появилась сразу после вступления Павла I на престол – в декабре 1796 года. В неё вошли всего несколько чиновников. Чехарда в составе комиссии и недостаточная её компетентность сделали и эту попытку неудачной.

Некоторые успехи по систематизации законодательства имели место при сыне Павла Александре I. Комиссия составления законов, обновленная в 1801 году и руководимая правоведом Г.А. Розенкампфом, преследовала две цели: собрать вместе российские законы последних столетий, выявить из них действующие, которые в свою очередь следовало упорядочить и скорректировать. Свои задачи эта комиссия выполняла достаточно успешно, но медленно. Это привело к вхождению в ее состав в 1808 году М.М. Сперанского, которому тогда благоволил Александр. Через два года блестящий государственный деятель стал во главе комиссии, которая была реорганизована под сенью Государственного совета. В 1812 году подвергшийся опале Сперанский покинул её, вернувшись после ссылки в 1821 году.

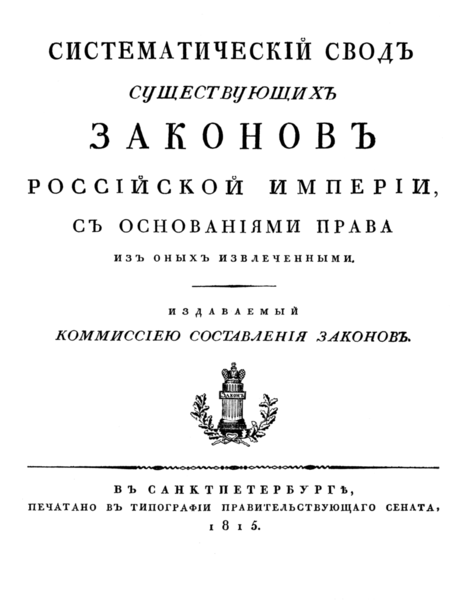

В 1815-1822 годах был создан Систематический свод существующих законов Российской империи, выполнявший роль базы для выработки отдельных уложений. Однако ко времени кончины императора Александра Павловича в 1825 году уложения эти не были составлены до конца.

Новое начало

Военный по призванию, любящий во всём ясность и чёткость, новый государь Николай I стремился навести порядок и в сфере законодательной. Царившая здесь путаница и противоречивость нисколько не упрочивали, по его справедливому мнению, государственный строй и саму законность. В 1826 году по инициативе Николая I работавший в александровской комиссии Сперанский предоставил императору свой план работ. Основные его пункты, а именно составление полного собрания законов империи и нового свода действующих законов, стали базой для работы Второго отделения, созданного в рамках Собственной Его Императорского Величества канцелярии. В это кодификационное учреждение вошло несколько десятков чиновников, его официальным руководителем стал М.А. Балугьянский, фактическим же – всё тот же Сперанский.

В создании Полного собрания законов помог опыт предыдущей комиссии, составившей реестр разбросанных по департаментам и архивам актов. Длительная работа с этим и другими реестрами, выявление и сверка огромного количества законодательного материала увенчались успехом. К 1830 году Полное собрание законов Российской империи было опубликовано.

Подготовка к изданию Свода действующих законов была не менее тщательной. Первым ее этапом было историческое обозрение: в хронологическом порядке описывались законодательные акты, разделяемые также по предметному принципу (гражданские, судебные и т.д.). Исторические своды же становились основой для свода общего, который систематизировался по правилам исключения не употребляемых законов и всяческих повторений, а также устранения громоздкости форм действующих актов. В общем своде законы делились на государственные и гражданские (каждая категория также делилась на акты определительные и охранительные) и записывались в виде статей с указанием их источников, что придавало своду серьезность и достоверность. Благодаря принятым в 1831 году «Правилам, наблюдаемым при исправлении Сводов», некоторые статьи можно было немного менять и корректировать. Действенное руководство Сперанского, самолично проверявшего каждую строку очередного тома и нередко заставлявшего переделывать части свода заново, позволяло работе кодификационного отделения не затухать, как бывало в истории подобных учреждений не раз. Итогом активных трудов Второго отделения и лично Михаила Михайловича стало окончание Свода к январю 1830 года. Однако Свод ждало еще одно испытание, задуманное Сперанским, – ревизия его положений и внесение вследствие этого необходимых исправлений. К 1832 году всё было закончено, а 15 томов Свода закона – напечатаны. Манифестом от 12 февраля 1833 года Николай I известил об издании нового Свода и определил время повсеместного его вступления в силу – им стал 1835 год.

Свод законов Российской империи стал шагом вперёд. На место запутанного, противоречивого и разрозненного законодательства пришла стройная, продуманная и четкая система изложения законов, выработанная Сперанским. Новый свод систематизировал, сделал широко доступным к использованию и более четким, чем прежде, законодательный материал, а также впервые обобщил некоторые правовые понятия, тем самым повышая русскую правовую культуру в целом.

С другими не менее важными историческими документами нашей страны вы можете ознакомиться благодаря проекту Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».

Источник