Суставной хрящ способ соединения костей

Как отмечалось, скелет в своем развитии проходит 3 стадии: соединительнотканную, хрящевую и костную. Так как переход из одной стадии в другую связан также и с изменением ткани, находящейся в промежутке между костями, то соединения костей в своем развитии проходят те же 3 фазы, вследствие чего различаются 3 вида синартрозов:

I. Если в промежутке между костями после рождения остается соединительная ткань, то кости оказываются соединенными посредством соединительной ткани — articulationes fibrosae (fibra, лат. — волокно), s. syndesmosis (syn — с, desme — связка), синдесмоз.

II. Если в промежутке между костями соединительная ткань переходит в хрящевую, которая остается после рождения, то кости оказываются соединенными посредством хрящевой ткани — articulationes cartilagineae (cartilago, лат. — хрящ), s. synchondrosis (chondros, греч. — хрящ), синхондроз.

III. Наконец, если в промежутке между костями соединительная ткань переходит в костную (при десмальном остеогенезе) или сначала в хрящевую, а затем в костную (при хондральном остеогенезе), то кости оказываются соединенными посредством костной ткани — синостоз (synostosis) (BNA).

Характер соединения костей не является неизменным в течение жизни одного индивидуума. Соответственно 3 стадиям окостенения синдесмозы могут переходить в синхондрозы и синостозы. Последние являются завершающей фазой развития скелета.

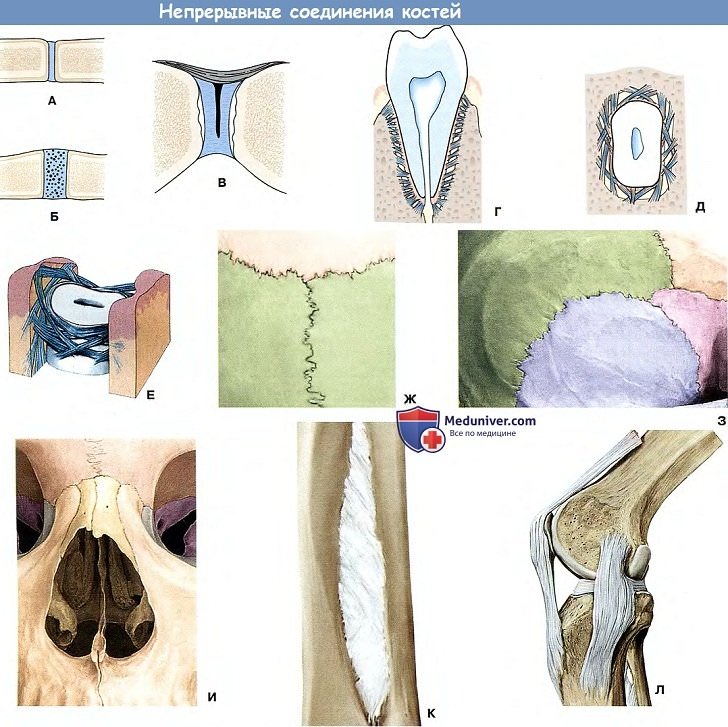

А — синдесмоз; Б — синхондроз; В — симфиз; Г, Д, Е — вколачивание (зубоальвеолярнос соединение);

Ж — зубчатый шов; З — чешуйчатый шов; И — плоский (гармоничный) шов;

К — межкостная перепонка; Л — связки

Синдесмоз, articulatio fibrosa, есть непрерывное соединение костей посредством соединительной ткани.

1. Если соединительная ткань заполняет большой промежуток между костями, то такое соединение приобретает вид межкостных перепонок, membrana interossea, например между костями предплечья или голени.

2. Если промежуточная соединительная ткань приобретает строение волокнистых пучков, то получаются фиброзные связки, ligamenta (связки позвоночногосто лба). В некоторых местах (например, между дугами позвонков) связки состоят из эластической соединительной ткани (synelastosis — BNA); они имеют желтоватую окраску (ligg. flava).

3. Когда промежуточная соединительная ткань приобретает характер тонкой прослойки между костями черепа, то получаются швы, suturae.

По форме соединяющихся костных краев различают следующие швы:

а) зубчатый, sutura serrata, когда зубцы на краю одной кости входят в промежутки между зубцами другой (между большинством костей свода черепа);

б) чешуйчатый, sutura squamosa, когда край одной кости накладывается на край другой (между краями височной и теменной костей);

в) плоский, sutura plana, — прилегание незазубренных краев (между костями лицевого черепа).

Синхондроз, articulatio cartilaginea, есть непрерывное соединение костей посредством хрящевой ткани и вследствие физических свойств хряща является упругим соединением. Движения при синхондрозе невелики и имеют пружинящий характер. Они зависят от толщины хрящевой прослойки: чем она толще, тем подвижность больше.

По свойству хрящевой ткани (гиалиновая или фиброзная) различают:

1) синхондроз гиалиновый, например между I ребром и грудиной,

2) синхондроз волокнистый.

Последний возникает там, где сказывается большое сопротивление механическим воздействиям, например между телами позвонков. Здесь волокнистые синхондрозы в силу своей упругости играют роль буферов, смягчая толчки и сотрясения.

По длительности своего существования синхондрозы бывают:

1. Временные — существуют только до определенного возраста, после чего заменяются синостозами, например синхондрозы между эпифизом и метафизом или между тремя костями пояса нижней конечности, сливающимися в единую тазовую кость. Временные синхондрозы представляют вторую фазу развития скелета.

2. Постоянные — существуют в течение всей жизни, например синхондрозы между пирамидой височной кости и клиновидной костью, между пирамидой и затылочной костью.

Если в центре синхондроза образуется узкая щель, не имеющая характера настоящей суставной полости с суставными поверхностями и капсулой, то такое соединение становится переходным от непрерывных к прерывным — к суставам и называется симфизом, symphysis, например лобковый симфиз, symphysis pubica. Симфиз может образоваться и в результате обратного перехода от прерывных к непрерывным соединениям в результате редукции суставов, например у некоторых позвоночных между телами ряда позвонков от суставной полости остается щель в discus intervertebralis.

Источник

Суставной хрящ способ соединения костей

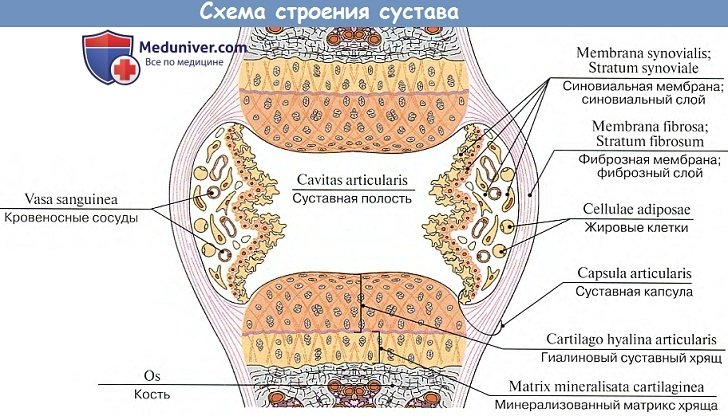

Сустав представляет прерывное, полостное, подвижное соединение, или сочленение, articulatio synovialis (греч. arthron — сустав, отсюда arthritis — воспаление сустава). В каждом суставе различают суставные поверхности сочленяющихся костей, суставную капсулу, окружающую в форме муфты сочленовные концы костей, и суставную полость, находящуюся внутри капсулы между костями.

1. Суставные поверхности, facies articulares, покрыты суставным хрящом, cartilago articularis, гиалиновым, реже волокнистым, толщиной 0,2 — 0,5 мм. Вследствие постоянного трения суставной хрящ приобретает гладкость, облегчающую скольжение суставных поверхностей, а вследствие эластичности хряща он смягчает толчки и служит буфером. Суставные поверхности обычно более или менее соответствуют друг другу (конгруэнтны). Так, если суставная поверхность одной кости выпуклая (так называемая суставная головка), то поверхность другой кости соответствующим образом вогнута (суставная впадина).

2. Суставная капсула, capsula articularis, окружая герметически суставную полость, прирастает к сочленяющимся костям по краю их суставных поверхностей или же несколько отступя от них.

Она состоит из наружной фиброзной мембраны, membrana fibrosa, и внутренней синовиаль ной, membrana synovialis. Синовиальная мембрана покрыта на стороне, обращенной к суставной полости, слоем эндотелиальных клеток, вследствие чего имеет гладкий и блестящий вид. Она выделяет в полость сустава липкую прозрачную синовиальную жидкость — синовию, synovia, наличие которой уменьшает трение суставных поверхностей.

Синовиальная мембрана оканчивается по краям суставных хрящей. Она часто образует небольшие отростки, называемые синовиальными ворсинками, villi synoviales. Кроме того, местами она образует то большей, то меньшей величины синовиаль ные складки, plicae synovidles, вдвигающиеся в полость сустава. Иногда синовиальные складки содержат значительное количество врастающего в них снаружи жира, тогда получаются так называемые жировые складки, plicae adiposae, примером которых могут служить plicae alares коленного сустава.

Иногда в утонченных местах капсулы образуются мешкообразные выпячивания или вывороты синовиальной мембраны — синовиальные сумки, bursae synoviales, располагающиеся вокруг сухожилий или под мышцами, лежащими вблизи сустава. Будучи выполнены синовией, эти синовиальные сумки уменьшают трение сухожилий и мышц при движениях.

3. Суставная полость, сavitas articularis, представляет герметически закрытое щелевидное пространство, ограниченное суставными поверх ностями и синовиальной мембраной. В норме оно не является свободной полостью, а выполнено синовиальной жидкостью, которая увлажняет и смазывает суставные поверхности, уменьшая трение между ними. Кроме того, синовия играет роль в обмене жидкости и в укреплении сустава благодаря сцеплению поверхностей.

Она служит также буфером, смягчающим сдавление и толчки суставных поверхностей, так как движение в суставах — это не только скольжение, но и расхождение суставных поверхностей. Между суставными поверхностями имеется отрицательное давление (меньше атмосферного). Поэтому их расхождению препятствует атмосферное давление. (Этим объясняется чувствительность суставов к колебаниям атмосферного давления при некоторых заболеваниях их, из-за чего такие больные могут предсказывать ухудшение погоды.)

При повреждении суставной капсулы воздух попадает в полость сустава, вследствие чего суставные поверхности немедленно расходятся. В обычных условиях расхождению суставных поверхностей, кроме отрицательного давления в полости, препятствуют также связки (внутри- и внесустав-ные) и мышцы с заложенными в толще их сухожилий сесамовидными костями. Связки и сухожилия мышц составляют вспомогательный укрепляющий аппарат сустава.

В ряде суставов встречаются добавочные приспособления, дополняющие суставные поверхности, — внутрисуставные хрящи; они состоят из волокнистой хрящевой ткани и имеют вид или сплошных хрящевых пластинок — дисков, disci articulares, или несплошных, изогнутых в форме полумесяца образований и потому называемых менисками, menisci articulares (meniscus, лат. — полумесяц), или в форме хрящевых ободков, labra articularia (суставные губы).

Все эти внутрисуставные хрящи по своей окружности срастаются с суставной капсулой. Они возникают в результате новых функциональных требований как реакция на усложнение и увеличение статической и динамической нагрузки. Они развиваются из хрящей первичных непрерывных соединений и сочетают в себе крепость и эластичность, оказывая сопротивление толчкам и содействуя движению в суставах.

Биомеханика суставов

В организме живого человека суставы играют тройную роль:

1) они содействуют сохранению положения тела;

2) участвуют в перемещении частей тела в отношении друг друга и

3) являются органами локомоции (передвижения) тела в пространстве.

Так как в процессе эволюции условия для мышечной деятельности были различными, то и получились сочленения различных формы и функции. По форме суставные поверхности могут рассматриваться как отрезки геометрических тел вращения: цилиндра, вращающегося вокруг одной оси; эллипса, вращающегося вокруг двух осей, и шара — вокруг трех и более осей.

В суставах движения совершаются вокруг трех главных осей.

Различают следующие виды движений в суставах:

1. Движение вокруг фронтальной (горизонтальной) оси — сгибание (flexio), т. е. уменьшение угла между сочленяющимися костями, и разгибание (extensio), т. е. увеличение этого угла.

2. Движения вокруг сагиттальной (горизонтальной) оси — приведение (adductio), т. е. приближение к срединной плоскости, и отведение (abductio), т. е. удаление от нее.

3. Движения вокруг вертикальной оси, т. е. вращение (rotatio): кнутри (pronatio) и кнаружи (supinatio).

4. Круговое движение (circumductio), при котором совершается переход с одной оси на другую, причем один конец кости описывает круг, а вся кость — фигуру конуса.

Возможны и скользящие движения суставных поверхностей, а также удаление их друг от друга, как это, например, наблюдается при растягивании пальцев.

Характер движения в суставах обусловливается формой суставных поверхностей. Объем движения в суставах зависит от разности в величине сочленяющихся поверхностей. Если, например, суставная ямка представляет по своему протяжению дугу в 140°, а головка в 210°, то дуга движения будет равна 70°. Чем больше разность площадей суставных поверхностей, тем больше дуга (объем) движения, и наоборот. Движения в суставах, кроме уменьшения разности площадей сочленовных поверхностей, могут ограничиваться еще различного рода тормозами, роль которых выполняют некоторые связки, мышцы, костные выступы и т. п.

Так как усиленная физическая (силовая) нагрузка, вызывающая рабочую гипертрофию костей, связок и мышц, приводит к разрастанию этих образований и ограничению подвижности, то у различных спортсменов замечается разная гибкость в суставах в зависимости от вида спорта. Например, плечевой сустав имеет больший объем движений у легкоатлетов и меньший у тяжелоатлетов. Если тормозящие приспособления в суставах развиты особенно сильно, то движения в них резко ограничены. Такие суставы называют тугими..

На величину движений влияют и внутрисуставные хрящи, увеличивающие разнообразие движений. Так, в височно-нижнечелюстном суставе, относящемся по форме суставных поверхностей к двуосным суставам, благодаря присутствию внутрисуставного диска возможны троякого рода движения.

Закономерности расположения связок. Укрепляющей частью сустава являются связки, ligamenta, которые направляют и удерживают работу суставов; отсюда их делят на направляющие и удерживающие. Число связок в теле человека велико, поэтому, чтобы лучше их изучить и запомнить, необходимо знать общие законы их расположения.

1. Связки направляют движение суставных поверхностей вокруг определенной оси вращения данного сустава и потому распределяются в каждом суставе в зависимости от числа и положения его осей.

2. Связки располагаются: а) перпендикулярно данной оси вращения и б) преимущественно поконцамее.

3. Они лежат в плоскости данного движения сустава.

Так, в межфаланговом суставе с одной фронтальной осью вращения направляющие связки располагаются по бокам ее (ligg. collateralia) и вертикально. В локтевом двуосном суставе ligg. collateralia также идут вертикально, перпендикулярно фронтальной оси, по концам ее, a lig. anulare располагается горизонтально, перпендикулярно вертикальной оси. Наконец, в многоосном тазобедренном суставе связки располагаются в разных направлениях.

Источник

Суставной хрящ способ соединения костей

№ 35 Анатомическая и биомеханическая классификация соединений костей: Непрерывные соединения костей. Височно-мандибулярный сустав

Выделяют три вида соединений костей.

1. Непрерывные соединения, в которых между костями имеется прослойка соединительной ткани или хряща. Щель или полость между соединяющимися костями отсутствует.

2. Прерывные соединения, или суставы (синовиальные соединения), характеризуются наличием между костями полости и синовиальной мембраны, выстилающей изнутри суставную капсулу.

3. Симфизы, или полусуставы, имеют небольшую щель в хрящевой или соединительнотканной прослойке между соединяющимися костями (переходная форма от непрерывных соединений к прерывным).

Непрерывные соединения имеют большую упругость, прочность и, как правило, ограниченную подвижность. В зависимости от вида ткани, соединяющей кости, выделяют три вида непрерывных соединений:

1) фиброзные соединения, 2) синхондрозы (хрящевые соединения) и

3) костные соединения.

Фиброзные соединения, articulationes fibrosae , являются прочными соединениями костей при помощи плотной волокнистой соединительной ткани. Выделено три вида фиброзных соединений: синдесмозы, швы и вколачивание.

Синдесмоз , syndesmosis , образован соединительной тканью, коллагеновые волокна которой срастаются с надкостницей соединяющихся костей и переходят в нее без четкой границы. К синдесмозам относятся связки и межкостные перепонки.

Связки, ligamenta , представляют собой толстые пучки или пластины, образованные плотной волокнистой соединительной тканью.

Межкостные перепонки, membranae interosseae , натянуты между диафизами длинных трубчатых костей. Нередко межкостные перепонки, связки служат местом начала мышц.

Шов , sutura , — разновидность фиброзного соединения, в котором между краями соединяющихся костей имеется узкая соединительнотканная прослойка. Соединение костей швами встречается только в черепе. В зависимости от конфигурации краев соединяющихся костей выделяют зубчатый шов, sutura serrata ; чешуйчатый шов, sutura squamosa , и плоский шов, sutura plana .

Особым видом фиброзного соединения является вколачивание, gomphosis (например, зубоальвеолярное соединение, articulatio dentoalveolaris ). Этим термином обозначают соединение зуба с костной тканью зубной альвеолы. Между зубом и костью имеется тонкая прослойка соединительной ткани — периодонт, periodontum .

Синхондрозы , synchondroses , представляют собой соединения костей с помощью хрящевой ткани. Такие соединения характеризуются прочностью, малой подвижностью, упругостью вследствие эластических свойств хряща. Степень подвижности костей и амплитуда пружинящих движений в таком соединении ч зависят от толщины и строения хрящевой прослойки между костями. Если хрящ между соединяющимися костями существует в течение всей жизни, то такие синхондрозы являются постоянными.

В тех случаях, когда хрящевая прослойка между костями сохраняется до определенного возраста (например, клиновидно-затылочный синхондроз), это временное соединение, хрящ которого замещается костной тканью. Такое замещенное костной тканью соединение называют костным соединением — синостозом, synostosis ( BNA ).

Височно-нижнечелюстной сустав, articulation temporomandibularis , парный, комплексный по строению, эллипсоидный. Его суставными поверхностями служат головка нижней челюсти, caput mandibulae , и нижнечелюстная ямка, fossa mandibularis , височной кости.

Конгруэнтность суставных поверхностей достигается за счет суставного диска, discus articularis , имеющего форму округлой двояковогнутой линзы. Центральная часть диска тоньше, чем периферическая.

Суставная капсула конусовидная, ее широкое основание обращено кверху.

Движение в правом и левом височно-нижнечелюстных суставах происходит совместно, поэтому функционально они образуют единый комбинированный сустав. В суставе возможны следующие виды движений: 1) опускание и поднимание нижней челюсти, соответствующие открыванию и закрыванию рта; 2) смещение нижней челюсти вперед (выдвижение) и назад (возвращение в исходное положение); 3) движения челюсти вправо и влево (боковые движения).

Мышцы обеспечивают сложные движения ее у человека в височно-нижнечелюстном суставе.

Жевательная мышца, т. masseter .

Иннервация: n . trigeminus .

Кровоснабжение: a . masseterica , a . transversa faciei .

Иннервация: n . trigeminus .

Кровоснабжение: аа. temporales profunda anterior et superficialis .

Медиальная крыловидная мышца, т. pterygoideus medialis

Иннервация: n . trigeminus .

Кровоснабжение: a . maxillaris , a . facialis .

Латеральная крыловидная мышца, т. pterygoideus lateralis

Иннервация: п. trigeminus .

Кровоснабжение: a . maxillaris , a . facialis .

№ 37 Соединения костей черепа, виды швов.

Кости, образующие череп, соединены между собой при помощи непрерывных соединений. Исключение составляет соединение нижней челюсти с височной костью с образованием височно-нижнечелюстного сустава.

Непрерывные соединения между костями черепа представлены главным образом фиброзными соединениями в виде швов у взрослых и межкостных перепонок (синдесмозы) у новорожденных. На уровне основания черепа имеются хрящевые соединения—синхондрозы.

Кости крыши черепа соединяются между собой при помощи зубчатого и чешуйчатого швов. Так, медиальные края теменных костей соединяет зубчатый сагиттальный шов, sutura sagittalis , лобную и теменную кости — зубчатый венечный шов, sutura coronalis , а теменные и затылочную кости — зубчатый ламбдовидный шов, sutura lambdoidea . Чешуя височной кости соединяется с теменной костью и большим крылом клиновидной кости при помощи чешуйчатого шва. Между костями лицевого черепа имеются плоские (гармоничные) швы. Названия отдельных швов на черепе образованы от названий двух соединяющихся костей, например: лобно-решетчатый шов, sutura frontoethmoidalis , височно-скуловой шов, sutura temporozygomatica , и др.

Встречаются также непостоянные швы, образующиеся в результате несращения отдельных точек окостенения.

Хрящевые соединения — синхондрозы — в области основания черепа образованы волокнистым хрящом. Это соединения между телом клиновидной кости и базилярной частью затылочной кости — клиновидно-затылочный синхондроз, synchondrosis sphenooccipitalis , между пирамидой височной кости и базилярной частью затылочной кости — каменисто-затылочный синхондроз, synchondrosis petrooccipitalis , и др. Обычно с возрастом у человека наблюдается замещение хрящевой ткани костной. На месте клиновидно-затылочного синхондроза образуется синостоз (к 20 годам).

№ 36 Строение сустава. Классификация суставов по форме суставных поверхностей, количеству осей и по функции. Объем движений в суставах.

Синовиальные соединения (суставы), articulationes synoviales , являются наиболее совершенными видами соединения костей. Они отличаются большой подвижностью, разнообразием движений. В каждый сустав входят суставные поверхности костей, покрытые хрящом, суставная капсула, суставная полость с небольшим количеством синовиальной жидкости. В некоторых суставах есть еще вспомогательные образования в виде суставных дисков, менисков и суставной губы.

Суставные поверхности , fades articulares , в большинстве случаев у сочленяющихся костей соответствуют друг другу — они- конгруэнтные (от лат. congruens — соответствующий, совпадающий).

Суставной хрящ , cartilago articularis , как правило, гиалиновый, у отдельных суставов (височно-нижнечелюстной) — волокнистый, имеет толщину 0,2—6,0 мм. Он состоит из трех слоев (зон): поверхностного, zona superficidlis ; промежуточного, zona intermedia , и глубокого, zona profunda .

Суставная капсула , capsula articularis , прикрепляется к сочленяющимся костям вблизи краев суставных поверхностей или отступя на некоторое расстояние от них; она прочно срастается с надкостницей, образуя замкнутую суставную полость. Капсула имеет два слоя: наружный — фиброзная мембрана, membrana fibrosa ( stratum fibrosum ), и внутренний — синовиальная мембрана, membrana synovialis ( stratum synoviale ).

Суставная полость , cavum articulare , представляет собой щелевидное пространство между покрытыми хрящом суставными поверхностями. Она ограничена синовиальной мембраной суставной капсулы, содержит небольшое количество синовиальной жидкости.

Суставные диски и мениски , disci et menisci articulares , — это различной формы хрящевые пластинки, которые располагаются между не полностью соответствующими друг другу (инконгруэнтными) суставными поверхностями. Диск представляет собой обычно сплошную пластинку, сращенную по наружному краю с суставной капсулой, и, как правило, разделяет суставную полость на две камеры (два этажа). Мениски — это несплошные хрящевые или соединительнотканные пластинки полулунной формы, которые вклиниваются между суставными поверхностями.

Суставная губа , labrum articulare , расположена по краю вогнутой суставной поверхности, дополняет и углубляет ее (например, в плечевом суставе). Она прикреплена своим основанием к краю суставной поверхности, а внутренней вогнутой поверхностью обращена в полость сустава.

Формы суставных поверхностей напоминают отрезки поверхностей различных геометрических тел: цилиндра, эллипса, шара. Соответственно этому различают суставы по форме суставных поверхностей: цилиндрический, эллипсоидный и шаровидный. Встречаются и варианты указанных форм суставов. Например, разновидностью цилиндрического сустава будет блоковидный сустав, шаровидного — чашеобразный и плоский суставы.

Форма суставных поверхностей определяет число осей , вокруг которых происходит движение в данном суставе. Так, цилиндрическая форма суставных поверхностей позволяет производить движение лишь вокруг одной оси, а эллипсоидная — вокруг двух осей. В суставах с шаровидными суставными поверхностями движения возможны вокруг трех и более взаимно перпендикулярных осей.

Таким образом, между формой сочленяющихся поверхностей и числом осей движения имеется определенная взаимозависимость. Поэтому существует также анатомо-физиологическая (биомеханическая) классификация суставов:

1) суставы с одной осью движения (одноосные);

2) суставы с двумя осями движения (двуосные);

3) суставы со многими осями движения, из которых три основные (многоосные, или трехосные).

№ 38 Развитие и строение скелета верхней конечности. Особенности строения верхней конечности как орудия труда. Ренггенанатомия костей верхней конечности.

Верхняя конечность как орган труда в процессе филогенеза приобрела значительную подвижность. Наличие у человека ключицы — единственной кости, соединяющей верхнюю конечность с костями туловища, дает возможность производить более обширные движения. Помимо этого, кости свободной части верхней конечности подвижно сочленяются друг с другом, особенно в области предплечья и кисти, приспособленной к различным сложным видам труда.

Пояс верхней конечности (грудной пояс), cingulum membri superioris ( cingulum pectorale ), состоит из двух костей — ключицы и лопатки.

Свободная часть верхней конечности, pars libera membri su perioris , делится на три отдела: 1) проксимальный — плечевая кость; средний – кости предплечья, состоит из двух костей: лучевой и локтевой; 3) скелет дистальной части конечности – кости кисти, с вою очередь делится на кости запастья, пястные кости ( I — V ) и кости пальцев (фаланги).

Развитие некоторых костей верхней конечности.

Лопатка. В области шейки будущей лопатки в конце II мес внутриутробной жизни закладывается первичная точка окостенения. Из этой точки окостеневают тело и ость лопатки. В конце 1-го года жизни ребенка самостоятельная точка окостенения закладывается в клювовидном отростке, а в 15-— 18 лет — в ак-ромионе. Сращение клювовидного отростка с лопаткой происходит на 15—19-м году. Добавочные точки окостенения, возникающие в лопатке вблизи ее медиального края в 15—19 лет, сливаются с основными на 20—21-м году.

Ключица. Окостеневает рано. Точка окостенения появляется на 6—7-й неделе развития в середине соединительнотканного зачатка (эндесмальное окостенение). Из этой точки формируются тело и акромиальный конец ключицы, которая у новорожденного уже почти полностью построена из костной ткани. В грудинном конце ключицы образуется хрящ, в котором ядро окостенения появляется лишь на 16—18-м году и срастается с телом кости к 20—25 годам.

Плечевая кость. В проксимальном эпифизе образуются три вторичные точки окостенения: в головке чаще на 1-м году жизни ребенка, в большом бугорке на 1—5-м году и в малом бугорке на 1—5-м году. Срастаются эти точки окостенения к 3—7 годам, а присоединяются к диафизу в 13—25 лет. В головке мыщелка плечевой кости (дистальный эпифиз) точка окостенения закладывается от периода новорожденности до 5 лет, в латеральном надмыщелке — в 4—6 лет, в медиальном — в 4—11 лет; срастаются все части с диафизом кости к 13—21 году.

№ 39 Кости и соединения плечевого пояса. Мышцы, приводящие в движение лопатку и ключицу, их кровоснабжение и иннервация.

Лопатка , scapula , — плоская кость треугольной формы. В лопатке различают три угла: нижний угол, angulus inferior , латеральный угол, angulus lateralis , и верхний угол, angulus superior . Соответственно имеется три края: медиальный край, margo medialis , обращенный к позвоночному столбу; латеральный край, margo lateralis , направленный кнаружи и несколько вниз, и самый короткий верхний край, margo superior , имеющий вырезку лопатки, incisura scapulae , для прохождения сосудов и нервов.

Ключица, clavicula , представляет собой длинную S -образно изогнутую трубчатую кость. В ключице различают округлое тело, corpus claviculae , и два конца: грудинный конец, extremitas sternalis , и акромиальный конец, extremitas acromialis . На медиальном грудинном конце имеется седловидная грудинная суставная поверхность, faces articularis sternalis , для сочленения с грудиной.

Верхняя поверхность ключицы гладкая, а на нижней имеется два бугорка: конусовидный бугорок, tuberculum conoideum , и вытянутый — трапециевидная линия, linea trapezoidea . К этим бугоркам прикрепляются связки.

Грудино-ключичный сустав, articulatio sternoclavicularis . Сустав образован грудинной суставной поверхностью грудинного конца ключицы и ключичной вырезкой рукоятки гру дины. Суставные поверхности инкогруэнтны и по форме приближаются к плоским или седловидным. Между суставными поверхностями располагается суставной диск, discus articularis , который устраняет неровности и способствует увеличению конгруэнтности суставных поверхностей.

Акромиально-ключичный сустав, articulatio acromioclavicularis . Образуют сустав суставная поверхность акромиального конца ключицы и суставная поверхность, расположенная на внутреннем крае акромиона лопатки. Обе суставные поверхности слегка изогнуты, и в 1/3 случаев между ними располагается суставной диск, discus articularis , в котором иногда может быть отверстие. В акромиально-ключичном суставе возможны движения вокруг трех осей.

На уровне пояса верхней конечности есть собственные связки лопатки: клювовидно-акромиальная связка, а также верхняя и нижняя поперечные связки лопатки.

Дельтовидная мышца , m . deltoideus . Функция: ключичная часть мышцы сгибает плечо, поворачивая его кнутри, поднятую руку опускает вниз. Лопаточная часть разгибает плечо, поворачивая её кнаружи, поднятую руку опускает вниз. Акромиальная часть отводит руку. Иннервация: n . axillaries . Кровоснабжение: a . circumflexa posterior humeri , a . thoracoacromialis .

Надостная мышца , m . supraspinalis . Функция: отводит плечо. Иннервация: n . suprascapularis . Кровоснабжение: a . suprascapularis , a . circumflexa scapulae .

Подостная мышца , m . infraspinalis . Функция: вращает плечо кнаружи. Иннервация: n . suprascapularis . Кровоснабжение: a . circumflexa , a . suprascapularis .

Малая круглая мышца , m . teres minor . Функция: вращает плечо кнаружи. Иннервация: n . axillaries . Кровоснабжение: a . circumflexa scapulae .

Большая круглая мышца , m . teres major . Функция: разгибает плечо в плечевом суставе, поворачивая его кнутри. Иннервация: n . subscapularis . Кровоснабжение: a . subscapularis .

Подлопаточная мышца , m . subscapularis . Функция: поворачивает плечо внутрь, приводит плечо к туловищу. Иннервация: n . subscapularis . Кровоснабжение: a . subscapularis .

№ 40 Плечевой сустав строение, форма, биомеханика, мышцы, действующие на этот сустав, их кровоснабжение и иннервация, рентгеновское изображение плечевого сустава.

Плечевой сустав, articulatio humeri , образован головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки. Суставная поверхность головки плечевой кости шаровидная, а суставная впадина лопатки представляет собой уплощенную ямку. Поверхность головки плечевой кости приблизительно в 3 раза больше поверхности суставной впадины лопатки. Последняя дополняется суставной губой, labrum glenoidale .

Суставная капсула имеет форму усеченного конуса. Верхняя часть суставной капсулы утолщена и составляет клювовидно-плечевую связку, lig . coracohumerale , которая начинается у наружного края и основания клювовидного отростка лопатки и, проходя кнаружи и вниз, прикрепляется к верхней части анатомической шейки плечевой кости.

Капсула плечевого сустава укрепляется также за счет вплетающихся в нее волокон сухожилий рядом расположенных мышц (тт. supraspinatus , infraspinatus , teres minor , subscapularis ).

Синовиальная мембрана суставной капсулы плечевого сустава образует два постоянных выпячивания: межбугорковое синовиальное влагалище и подсухожильную сумку подлопаточной мышцы.

По форме суставных поверхностей плечевой сустав — типичный шаровидный сустав. Движения в суставе совершаются вокруг следующих осей: сагиттальной — отведение и приведение руки, фронтальной—сгибание до и разгибание, вертикальной—вращение плеча вместе с предплечьем и кистью кнаружи и кнутри. В плечевом суставе возможно также круговое движение.

При рентгенологическом исследований плечевого сустава, видны головка плечевой кости, суставная впадина лопатки и рентгеновская щель плечевого сустава.

Мышцы плеча разделяют на две группы — переднюю (сгибатели) и заднюю (разгибатели).

Переднюю группу составляют три мышцы: клювовидно-плечевая, двуглавая мышца плеча и плечевая мышцы; заднюю— трехглавая мышца плеча и локтевая мышца.

Эти две группы мышц отделены друг от друга пластинками собственной фасции плеча: с медиальной стороны—медиальной межмышечной перегородкой плеча, с латеральной — латеральной межмышечной перегородкой плеча

Клювовидно-плечевая мышца, m . coracobrachialis . Функция : сгибает плечо в плечевом суставе и приводит его к туловищу. Иннервация: m . musculocutaneus . Кровоснабжение: aa . Circumflexae anterior et posterior humeri .

Двуглавая мышца плеча , m . biceps brachii . Функция: сгибает плечо в плечевом суставе, сгибает редплечье в локтевом суставе. Иннервация : n. musculocutaneus. Кровоснабжение : aa. collaterale ulnares superior et inferior, a. brachialis, a. reccurens radialis.

Плечевая мышца , m . brachialis . Функция: сгибает предплечье в локтевом сутсаве. Иннервация: n . musculocutaneus . Кровоснабжение: aa . collaterale ulnares superior et inferior , a . brachialis , a . reccurens radialis .

Трёхглавая мышца плеча, m . triceps brachii , Функция: разгибает предплечье в локтевом стуставе, длинная головка действует на плечевой сустав, участвуя в разгибании и приведения плеча к туловищу. Иннервация: n . radialis . Кровоснабжение: a . circumflexa posterior humeri , a . profunda brachii , aa , collateral

№ 41 Соединения костей предплечья и кисти, их анатомические и биомеханические особенности по сравнению с соединениями костей голени и стопы.

Кости предплечья соединяются между собой при помощи непрерывных и прерывных соединений.

К непрерывным соединениям относится межкостная перепонка предплечья, membrana interossea antebrdchii . Она представляет собой фиброзную мембрану (синдесмоз), которая соединяет диафизы костей предплечья друг с другом. Натянута межкостная перепонка между межкостным краем лучевой и локтевой костей, заполняя межкостный промежуток. Книзу от проксимального лучелоктевого сустава, над верхним краем межкостной перепонки, между обеими костями предплечья натянут фиброзный пучок — косая хорда, chorda obliqua .

Прерывными соединениями костей предплечья являются проксимальный лучелоктевой сустав (входит в локтевой сустав) и дистальный лучелоктевой сустав.

Дистальный лучелоктевой сустав, articulatio radioulnaris distalis , образован сочленением суставной окружности, головки локтевой кости и локтевой вырезки лучевой кости. Между локтевой вырезкой лучевой кости и шиловидным отростком локтевой кости располагается суставной диск, discus articularis , в виде треугольной фиброзно-хрящевой пластинки.

Проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы вместе образуют комбинированный цилиндрический (вращательный) сустав. Движение в них осуществляется одновременно вокруг длинной оси, которая проходит через головки лучевой и локтевой костей. Возможны пронация и супинация.

Лучезапястный сустав, articulatio radiocarpdlis . – эллипсоидный. Сустав образован запястной суставной поверхностью лучевой кости, с медиальной стороны — суставным диском, discus artlcularls , и проксимальными поверхностями первого (проксимального) ряда костей запястья: ладьевидной, полулунной, трехгранной.

Лучезапястный сустав, articulatio radiocarpdlis . – эллипсоидный. Сустав образован запястной суставной поверхностью лучевой кости, с медиальной стороны — суставным диском, discus artlcularls , и проксимальными поверхностями первого (проксимального) ряда костей запястья: ладьевидной, полулунной, трехгранной.

Среднезапястный сустав, articulatio mediocarpalis . – блоковидный. Он расположен между костями первого и второго рядов запястья. В суставе имеется как бы две головки, одна из которых образована ладьевидной костью, а вторая — головчатой и крючковидной костями. Суставная капсула среднезапястного сустава относительно свободная и очень тонкая с тыльной стороны.

Межзапястные суставы, articulationes intercarpales . – плоские. Эти суставы расположены между отдельными костями запястья. Образованы они обращенными друг к другу поверхностями сочленяющихся костей.

Запястно-пястные суставы, articulationes carpometacarpales – плоские.

Эти суставы образованы дистальными суставными поверхностями второго ряда костей запястья и суставными поверхностями оснований пястных костей.

Запястно-пястный сустав большого пальца кисти, articulatio carpometacarpalis pollicis , по форме отличается от остальных и является типичным седловидным суставом. Широкая суставная капсула и седловидные суставные поверхности позволяют производить в этом суставе движения вокруг двух осей: сагиттальной, идущей через основание I пястной кости, и фронтальной, проходящей через кость-трапецию. Вокруг нее возможны сгибание и разгибание большого пальца вместе с пястной костью.

Запястно-пястные суставы II — V пальцев, articulationes carpometacarpales II — V — плоские , образуются сочленением суставных поверхностей второго ряда костей запястья с основанием II — V пястных костей.

Межпястные суставы, articulationes intermetacarpales . Суставы образованы прилегающими друг к другу поверхностями оснований II — V пястных костей.

Пястно-фаланговые суставы, articulationes metacarpophalangeales – эллипсовидные. Суставы образованы суставными поверхностями головок пястных костей и основаниями проксимальных фаланг.

№ 42 Локтевой сустав, особенности его строения Мышцы, действующие на локтевой сустав, их иннервация и кровоснабжение; рентгеновское изображение локтевого сустава.

Локтевой сустав, articulatio cubiti , образован сочленением трех костей: плечевой, локтевой и лучевой, между которыми формируется три сустава, заключенных в общую суставную капсулу: плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный лучелоктевой. Таким образом, по своему строению локтевой сустав относится к сложным суставам.

Плечелоктевой сустав, articulatio humeroulnaris . Сустав образован сочленением блока плечевой кости и блоковидной вырезки локтевой кости. По форме суставных поверхностей — это блоковидный сустав.

Плечелучевой сустав, articulatio humeroradialis . Представляет собой сочленение головки плеча и суставной ямки головки лучевой кости. Сустав шаровидный.

Проксимальный лучелоктевой сустав, articulatio radioulnaris proximdlis . Это цилиндрический сустав. Образован сочленением суставной окружности лучевой кости и лучевой вырезки локтевой кости.

Суставная капсула локтевого сустава укреплена связками: локтевой коллатеральной, лучевой коллатеральной, кольцевой связкой лучевой кости и квадратной связкой.

В локтевом суставе возможны движения вокруг фронтальной оси и вокруг продольной оси, идущей вдоль оси лучевой кости.

На рентгенограмме локтевого сустава в прямой проекции суставная поверхность плечевой кости имеет вид изогнутой линии соответственно очертаниям головки мыщелка и блока. Общая рентгеновская суставная щель плечелоктевого и плече-лучевого суставов зигзагообразная, толщина полосы «просветления» равна 2—3 мм. На нее накладывается тень локтевого отростка одноименной кости и видна суставная щель проксимального лучелоктевого сустава.

Плечевая мышца, m . brachialis . Функция: сгибает предплечье в локтевом суставе. Иннервация : n. musculocutaneus. Кровоснабжение : aa. collaterale ulnares superior et inferior, a. brachialis, a. reccurens radialis.

Трёхглавая мышца плеча , m.triceps brachii. Функция : разгибает предплечье в локтевом суставе. Иннервация: n . radialis . Кровоснабжение: a . Circumflexa posterior humeri , a . profunda brachii , aa . с ollateralis , a . reccurens radialis .

Плечелучевая мышца , m . brachioradialis . Функция: сгибает предплечье в локтевом суставе, поворачивает лучевую кость. Иннервация: n radialis . Кровоснабжение: a . Radialis , a . collateralis radialis , a . recurrens radialis

№ 43 Суставы кисти; строение, форма, движения. Мышцы, действующие на суставы кисти, их кровоснабжение и иннервация, рентгеновское изображение суставов кисти.

Лучезапястный сустав, articulatio radiocarpdlis . – эллипсоидный. Сустав образован запястной суставной поверхностью лучевой кости, с медиальной стороны — суставным диском, discus artlcularls , и проксимальными поверхностями первого (проксимального) ряда костей запястья: ладьевидной, полулунной, трехгранной.

Среднезапястный сустав, articulatio mediocarpalis . – блоковидный. Он расположен между костями первого и второго рядов запястья. В суставе имеется как бы две головки, одна из которых образована ладьевидной костью, а вторая — головчатой и крючковидной костями. Суставная капсула среднезапястного сустава относительно свободная и очень тонкая с тыльной стороны.

Межзапястные суставы, articulationes intercarpales . – плоские. Эти суставы расположены между отдельными костями запястья. Образованы они обращенными друг к другу поверхностями сочленяющихся костей.

Запястно-пястные суставы, articulationes carpometacarpales – плоские.

Эти суставы образованы дистальными суставными поверхностями второго ряда костей запястья и суставными поверхностями оснований пястных костей.

Запястно-пястный сустав большого пальца кисти, articulatio carpometacarpalis pollicis , по форме отличается от остальных и является типичным седловидным суставом. Широкая суставная капсула и седловидные суставные поверхности позволяют производить в этом суставе движения вокруг двух осей: сагиттальной, идущей через основание I пястной кости, и фронтальной, проходящей через кость-трапецию. Вокруг нее возможны сгибание и разгибание большого пальца вместе с пястной костью.

Запястно-пястные суставы II — V пальцев, articulationes carpometacarpales II — V — плоские , образуются сочленением суставных поверхностей второго ряда костей запястья с основанием II — V пястных костей.

Межпястные суставы, articulationes intermetacarpales . Суставы образованы прилегающими друг к другу поверхностями оснований II — V пястных костей.

Пястно-фаланговые суставы, articulationes metacarpophalangeales – эллипсовидные. Суставы образованы суставными поверхностями головок пястных костей и основаниями проксимальных фаланг.

Лучевой сгибатель запястья, т. flexor carpi radialis . Функция: сгибает запастье. Иннервация: n . medianus . Кровоснабжение: a . brachialis , a . ulnaris , a . radialis .

Короткая мышца, отводящая большой палец кисти , m . fabductor pollicis brevis . Функция: отводит большой палец кисти. Иннервация: n . medianus . Кровоснабжение: r . palmaris superficialis , a . radialis

Мышца, противопосталяющая большой палец кисти , m . opronens pollicis . Функция: противопоставляет большой палец кисти мизинцу и всем остальным пальцам кисти. Иннервация : n. medianus. Кровоснабжение : r. palmaris superficialis, a. radialis, arcus palmaris profundus.

Короткий сгибатель большого пальца кисти , m. flexor pollicis brevis. Функция: сгибает проксимальную фалангу большого пальца кисти и палец в целом. Иннервация : n. ulnaris, n. medianus. Кровоснабжение : r. palmaris superficialis, a. radialis.

Мышца, приводящая большой палец кисти , m . abductor pollicis . Функция: приводит большой палец кисти к указательному, участвует в сгибании большого пальца ксити. Иннервация : n.ulnaris. Кровоснабжение : arcus palmeris superficialis et arcus palmaris profundus.

Длинный сгибатель большого пальца кисти , m. flexor pollicis longus. Функция: сгибает дистальную фалангу большого пальца кисти, сгибает кисть. Иннервация: n . medianus . Кровоснабжение: a . interossea anterior .

Также множество ещё мыщц, которые не поместились.

№ 44 Развитие и строение скелета нижней конечности. Особенности анатомии скелета, суставов и мышц нижней конечности как органа опоры и передвижения.

Тазовая кость . Хрящевая закладка тазовой кости окостеневает из трех первичных точек окостенения и нескольких дополнительных. Раньше всего, на IV месяце внутриутробной жизни, появляется точка окостенения в теле седалищной кости, на V месяце — в теле лобковой кости и на VI месяце — в теле подвздошной кости.

Бедренная кость. В дистальном эпифизе точка окостенения закладывается незадолго до рождения или вскоре после рождения (до 3 мес.). В проксимальном эпифизе на 1-м году появляется точка окостенения в головке бедренной кости (от новорожденности до 2 лет), в 1,5—9 лет — в большом вертеле, в 6—14 лет — в малом вертеле.

Надколенник. Окостеневает из нескольких точек, появляющихся в 2—6 лет после рождения и сливающихся в одну кость к 7 годам жизни ребенка.

Большеберцовая кость. В проксимальном эпифизе точка окостенения закладывается незадолго до рождения или после рождения (до 4 лет). В дистальном эпифизе она появляется до 2-го года жизни.

Малоберцовая кость. Точка окостенения в дистальном эпифизе закладывается до 3-го года жизни ребенка, в проксимальном — на 2—6-м году. Дистальный эпифиз срастается с диафизом в 15—25 лет, проксимальный — в 17—25 лет.

Кости предплюсны. У новорожденного уже имеется три точки окостенения: в пяточной, таранной и кубовидной костях. Точки окостенения появляются в таком порядке: в пяточной кости — на VI месяце внутриутробной жизни, в таранной — на VII — VIII , в кубовидной — на IX месяце. Остальные хрящевые закладки костей окостеневают после рождения.

Плюсневые кости. Точки окостенения в эпифизах возникают в 1,5—7 лет, срастаются эпифизы с диафизами после 13—22 лет.

Фаланги. Диафизы начинают окостеневать на III месяце внутриутробной жизни, точки окостенения в основании фаланг появляются в 1,5—7,5 года, прирастают эпифизы к диафизам в 11—22 года.

Нижняя конечность человека выполняет функцию опоры, удерживания тела в вертикальном положении и перемещения его в пространстве. В связи с этим кости нижней конечности массивные, суставы между отдельными звеньями менее подвижны, чем в верхней конечности.

Стопа представляет собой сложное в механическом отношении сводчатое образование, благодаря чему она служит пружинящей опорой, от которой зависит сглаживание толчков и сотрясений при ходьбе, беге и прыжках.

№ 45 Кости таза и их соединения. Таз в целом. Возрастные и половые его особенности. Размеры женского таза.

Тазовая кость, os coxae . До 14—16 лет эта кость состоит из соединенных хрящом трех отдельных костей: подвздошной, лобковой и седалищной. Тела этих костей на наружной их поверхности образуют вертлужную впадину, acetabulum , являющуюся суставной ямкой для головки бедренной кости. Для сочленения с головкой бедренной кости в вертлужной впадине имеется полулунная поверхность, facies lunata . Центр вертлужной впадины — ямка вертлужной впадины, fossa acetabuli .

Подвздошная кость, os illium , состоит из двух отделов: тело подвздошной кости, corpus ossis illi , участвует в образовании вертлужной впадины; крыло подвздошной кости, ala ossis ilii . Крыло подвздошной кости заканчивается выпуклым краем — подвздошным гребнем, crista iliaca . На подвздошном гребне хорошо вырисовываются три шероховатые линии для прикрепления широких мышц живота: наружная губа, labium externum , внутренняя губа, labium internum , и промежуточная линия, linea intermedia . Подвздошный гребень спереди и сзади имеет костные выступы — верхние и нижние подвздошные ости.

Лобковая кость , os pubis , имеет расширенную часть — тело и две ветви. Тело лобковой кости, cor pus ossis pubis , образует передний отдел вертлужной впадины. Передняя часть верхней ветви рассматривается как нижняя ветвь лобковой кости, ramus inferior ossis pubis . На верхней ветви лобковой кости, имеется лобковый бугорок, tuberculum pubicum , от которого латерально по заднему краю верхней ветви направляется лобковый гребень, crista pubica .

Седалищная кость, os ischii , имеет утолщенное тело, corpus ossis ischii , которое дополняет снизу вертлужную впадину и переходит в ветвь седалищной кости, ramus ossis ischii . Тело седалищной кости составляет с ветвью угол, открытый кпереди. Ветвь седалищной кости соединяется с нижней ветвью лобковой кости, замыкая, таким образом, снизу овальное запирательное отверстие, foramen obturatum , тазовой кости.

Суставы пояса нижней конечности, articulationes cinguli тёт bri inferiores , образуются за счет соединения тазовых костей друг с другом и с крестцом. Задний конец каждой тазовой кости сочленяется с крестцом при помощи парного крестцово-подвздошного сустава, а спереди тазовые кости образуют лобковый симфиз.

Тазовые кости и крестец , соединяясь с помощью крестцово-подвздошных суставов и лобкового симфиза, образуют таз, pelvis . Таз представляет собой костное кольцо, внутри которого находится полость, содержащая внутренние органы: прямую кишку, мочевой пузырь и др. При участии костей таза происходит также соединение туловища со свободными нижними конечностями. Таз делят на два отдела: верхний и нижний. Верхний отдел — это большой таз, а нижний — малый таз. Большой таз от малого отделяет пограничная линия, которая образована мысом крестца, дугообразной линией подвздошных костей, гребнями лобковых костей и верхними краями лобкового симфиза.

В строении таза взрослого человека четко выражены половые особенности . Таз у женщин ниже и шире, чем у мужчин. Расстояние между остями и гребнями подвздошных костей у женщин больше, так как крылья подвздошных костей у них более развернуты в стороны. Так, мыс у женщин выступает вперед меньше, чем у мужчин, поэтому верхняя апертура женского таза более округлая, чем мужского. У женщин крестец шире и короче, чем у мужчин, седалищные бугры развернуты в стороны, расстояние между ними больше, чем у мужчин. Угол схождения нижних ветвей лобковых костей у женщин больше 90° (лобковая дуга), а у мужчин он равен 70—75° (подлобковый угол).

№ 46 Тазобедренный сустав: строение, форма, движения; мышцы, производящие эти движения, их кровоснабжение и иннервация. Рентгеновское изображение тазобедренного сустава.

Тазобедренный сустав, articuldtio coxae , образован вертлужной впадиной тазовой и головкой бедренной костей.

Суставная капсула тазобедренного сустава на тазовой кости прикрепляется по окружности вертлужной впадины так, что последняя находится внутри полости сустава.

Внутри полости расположена связка головки бедренной кости, lig . capitis femoris . С одной стороны она прикрепляется на ямке головки бедренной кости, с другой — к тазовой кости в области вырезки вертлужной впадины и к поперечной связке вертлужной впадины.

Снаружи капсула укреплена тремя связками: подвздошно-бедренной связкой, lig . iliofemorale , лобково-бедренной связкой, lig . pubofemorale , седалищно-бедренной связка, lig . ischiofemorale .

Тазобедренный сустав относится к разновидности шаровидного — чашеобразному суставу, articuldtio cotylica .

В нем возможны движения вокруг трех осей. Вокруг фронтальной оси в тазобедренном суставе возможны сгибание и разгибание.

За счет движений вокруг сагиттальной оси в тазобедренном суставе происходит отведение и приведение нижней конечности по отношению к срединной линии.

Вокруг вертикальной оси в тазобедренном суставе совершается вращение головки бедренной кости. В суставе возможно также круговое движение.

На рентгеновских снимках тазобедренного сустава головка бедренной кости имеет округлую форму. У ее медиальной поверхности заметно углубление с шероховатыми краями — это ямка головки бедренной кости. Четко определяется также и рентгеновская суставная щель.

Подвздошно-поясничная мышца , m . iliopsoas . Функция: сгибает бедро в тазобедренном суставе. Иннервация: plexus lumbalis . Кровоснабжение: a . iliolumbalis , a . circumflexa ilium profunda .

Иннервация : n. gluteus inferior.

Кровоснабжение : a. glutea inferior, a. glutea superior, a. circumflexa femoris medialis.

Иннервация : n. gluteus superior .

Кровоснабжение : a. glutea superior, a. circumflexa femoris lateralis.

Иннервация : n. gluteus superior.

Кровоснабжение : a. glutea superior, a. circumflexa femoris lateralis.

Напрягатель широкой фасции , т . tensor fasciae latae,

Иннервация : n. gluteus superior .

Кровоснабжение : a. glutea superior, a. circumflexa femoris lateralis.

Иннервация : п . ischiadicus.

Кровоснабжение : a. glutea inferior, a. circumflexa femoris medialis, a. obturatoria.

Наружная запирательная мышца, т. obturator externus .

Иннервация : п . obturatorius.

Кровоснабжение : a. obturatoria, a. circumflexa femoris iateralis.

№ 47 Коленный сустав: строение, форма, движения, мышцы, действующие на коленный сустав, их кровоснабжение и иннервация. Рентгеновское изображение коленного сустава.

Коленный сустав , articulatio genus . В образовании коленного сустава принимают участие три кости: бедренная, большеберцовая и надколенник.

Суставная поверхность на бедренной кости образована медиальным и латеральным мыщелками и надколенниковой поверхностью на передней поверхности дистального эпифиза бедра. Верхняя суставная поверхность большеберцовой кости представлена двумя овальными углублениями, которые сочленяются с мыщелками бедренной кости. Суставная поверхность надколенника расположена на его задней поверхности и сочленяется только с надколенниковой поверхностью бедренной кости.

Суставные поверхности большеберцовой кости и бедра дополнены внутрисуставными хрящами: медиальным и латеральным менисками.

Концы менисков прикрепляются к межмыщелковому возвышению с помощью связок. Впереди латеральный и медиальный мениски соединены друг с другом поперечной связкой колена, lig . transversum genus .

Коленный сустав относится к комплексным суставам в связи с наличием в нем менисков.

Капсула коленного сустава со стороны полости сустава срастается с наружными краями обоих менисков. Синовиальная мембрана выстилает изнутри фиброзную мембрану капсулы и образует многочисленные складки. Наиболее развиты парные крыловидные складки, plicae alders . От надколенника книзу направляется поднадколенниковая синовиальная складка, plica synovialis infrapatellaris .

Коленный сустав подкрепляется внутрисуставными (крестообразные: передняя, lig . cruciatum anterius , и задняя, lig . cruciatum posterius ) и внесуставными связками (малоберцовая коллатеральная связка, lig . collaterale fibuldre , большеберцовая коллатеральная связк a , lig . collaterale tibiale , косая подколенная связка, lig . popliteum о bliq иит , дугообразная подколенная связка, lig . popliteum arcuatum ).

Спереди капсула сустава укреплена сухожилием четырехглавой мышцы бедра (т. quadriceps femoris ).

Коленный сустав имеет несколько синовиальных сумок, bursae synoviales ( надколенниковая сумка, bursa suprapatellaris , глубокая поднадколенниковая сумка, bursa infrapatellaris profunda , подколенное углубление, recessus subpopliteus , подсухожильная сумка портняжной мышцы, bursa subtendinea m . sartorii ) . Подсухожильные сумки есть и возле других мышц.

По форме суставных поверхностей коленный сустав является типичным мыщелком. В нем возможны движения вокруг двух осей: фронтальной и вертикальной (продольной). Вокруг фронтальной оси в коленном суставе происходят сгибание и разгибание.

На рентгенограммах коленного сустава вследствие наличия менисков рентгеновская суставная щель имеет большую высоту. Четко видны на снимках не только бедренная и большеберцовая кости, но и надколенник. Между медиальным и латеральным мыщелками на снимке более светлый участок, соответствующий межмыщелковой ямке. Мениски видны только при специальном исследовании.

Иннервация : n. femoralis

Кровоснабжение : a. circumflexa femoris lateralis, a. femoralis (rr. musculares), a. descendens geninularis.

Промежуточная широкая мышца бедра, m . vastus intermedius ,

Иннервация: n . femoralis

Кровоснабжение: a . femoralis, a. profunda femoris.

Иннервация: длинная головка — от n . tibialis , короткая головка — от n . fibularis communis .

Кровоснабжение : a. circumflexa femoris medialis, aa. perforantes.

Полусухожильная мышца , т . semitendindsus,

Иннервация : n. tibialis .

Кровоснабжение : aa. perforantes.

Полуперепончатая мышца , т . semimembranosus,

Иннервация : n. tibialis.

Кровоснабжение : a. circumflexa femoris medialis, aa. perforantes, a. poplitea.

Иннервация : n. obturatorius

Кровоснабжение : a. obturatoria, a. pudenda externa, a. femoralis.

№ 48 Голеностопный сустав: строение, форма, движения; мышцы, действующие на этот сустав, их кровоснабжение и иннервация, рентгеновское изображение голеностопного сустава.

Голеностопный (надтаранный) сустав, articutatio talocruralis . Это типичный блоковидный сустав. Он образован суставными поверхностями обеих костей голени и таранной кости. На большеберцовой кости — это нижняя суставная поверхность, сочленяющаяся с блоком таранной кости, и суставная поверхность медиальной лодыжки, сочленяющаяся с медиальной лодыжковой поверхностью блока таранной кости. На малоберцовой кости — это суставная поверхность латеральной лодыжки, сочленяющаяся с латеральной лодыжковой поверхностью таранной кости. Соединенные вместе большеберцовая и малоберцовая кости наподобие вилки охватывают блок таранной кости.

Связки , укрепляющие сустав, располагаются на боковых поверхностях сустава.

Медиальная (дельтовидная) связка , lig . mediate ( deltoideum ) начинается на медиальной лодыжке, спускается вниз и прикрепляется своим расширенным концом к ладьевидной, таранной и пяточной костям. В ней выделяются четыре части: большеберцово-ладьевидная часть, pars tibionavicularis ; большеберцово-пяточная часть, pars tibiocalcanea ; передняя и задняя большеберцово-таранная части, partes tibiotalares an terior et posterior .

С латеральной стороны сустава капсула укреплена тремя связками.

Передняя таранно-малоберцовая связка , lig . talofibuldre anterius прикрепляется к наружной поверхности латеральной лодыжки и к шейке таранной кости. Задняя таранно-малоберцовая связка, lig . talofibuldre posterius , расположена на заднелатеральной поверхности сустава.

Начинается от латеральной лодыжки, направляется кзади и прикрепляется к заднему отростку таранной кости.

Пяточномалоберцовая связка , lig . calcaneofibulare , начинается от латеральной лодыжки, идет вниз и заканчивается на наружной поверхности пяточной кости.

В голеностопном суставе возможно движение вокруг фронтальной оси — сгибание (подошвенное сгибание) и разгибание (тыльное сгибание).

Передняя большеберцовая мышца, т: tibialis anterior

Иннервация: n . fibularis profundus .

Кровоснабжение: a . tibialis anterior .

Длинный разгибатель пальцев, т. extensor digitorum longus ,

Иннервация: n . fibularis profundus .

Кровоснабжение: a . tibialis anterior .

Длинный разгибатель большого пальца стопы, т. extensor hallucis longus ,

Иннервация: n . fibularis profundus .

Кровоснабжение: a . tibialis anterior .

Трехглавая мышца голени, m . triceps surae : Икроножная мышца, т. gastrocnemius ,+ Камбаловидная мышца, т. soleus ,

Иннервация: n . tibialis

Кровоснабжение: a . tibialis posterior .

Подошвенная мышца, т. plantaris

Иннервац и я: n . tibialis .

Кровоснабжение: a . poplitea .

Подколенная мышца, т. popliteus

Иннервация: n . tibialis .

Кровоснабжение: a . poplitea .

Длинный сгибатель пальцев, т. flexor digitdrum longus ,

Иннервация: n . tibialis

Кровоснабжение: a . tibialis posterior .

Длинный сгибатель большого пальца стопы, т. flexor hallucis longus ,

Иннервация: n . tibialis .

Кровоснабжение: a . tibialis posterior , a . fibularis .

Задняя болыиеберцовая мышца, т. tibialis posterior

Иннервация: n . tibialis .

Кровоснабжение: a . tibialis posterior .

Длинная малоберцовая мышца, т. peroneus longus

Иннервация : n. fibularis superficialis

Кровоснабжение : a. inierior lateralis genus, a. fibu laris.

Короткая малоберцовая мышца, т. peroneus brevis

Иннервация: n . peroneus superficialis .

Кровоснабжение: а. ре r о ne а.

№ 49 Кости голени и стопы: их соединения. Пассивные и активные «затяжки» сводов стопы, механизм их действия на стопу.

Голень , crus , состоит из двух костей: медиально расположенной большеберцовой кости и находящейся латерально малоберцовой кости. Обе относятся к длинным трубчатым костям; в каждой из них различают тело и два конца. Концы костей утолщены и несут на себе поверхности для соединения с бедренной костью вверху (большеберцовая кость) и с костями стопы внизу. Между костями находится межкостное пространство голени, spatium interosseum cruris .

Кости стопы , ossa pedis , так же как и кости кисти, подразделяются на три отдела: кости предвлюсны, ossa tarsi , плюсневые кости, ossa metatarsi , и кости Лвльцев (фаланги), ossa digitorum ( phalanges ).

Кости предплюсны , ossa tarsi , включают семь губчатых костей, расположенных в два ряда. Проксимальный (задний) ряд составляют две крупные кости: таранная и пяточная; остальные пять костей предплюсны образуют дистальный (передний) ряд.

Плюсневые кости, ossa metatarsi , представляют собой пять трубчатых коротких костей. Выделяют тело плюсневой кости, — corpus metatarsale , головку, caput metatarsale , и основание, basis metatrsalis

Кости пальцев (фаланги), ossa digitorum ( phalanges ). У пальцев стопы имеются проксимальная фаланга, phalanx proximalis , средняя фаланга, phalanx media , и дисталь-ная фаланга, phalanx distalis . Исключение составляет большой палец ( I палец), hallux ( digitus primus ), скелет которого состоит из двух фаланг: проксимальной и дистальной. Фаланги являются трубчатыми костями. Различают тело фаланги, corpus phalangis , головку фаланги, caput phaldngis , основание фаланги, basis phalangis , и два конца.

Кости голени , tibia и fibula , соединяются между собой с помощью прерывных и непрерывных соединений.

Кости стопы сочленяются с костями голени и между собой, образуя сложные по строению и функции суставы. Все суставы стопы можно разделить на четыре большие группы: 1) сочленения стопы с голенью; 2) сочленения костей предплюсны; 3) сочленения костей предплюсны и плюсны; 4) сочленения костей пальцев.

Можно выделить пять продольных сводов и поперечный свод стопы. Все продольные своды стопы начинаются в одной точке — это бугор пяточной кости. В состав каждого свода входит одна плюсневая кость и часть костей предплюсны, расположенных между данной плюсневой костью и пяточным бугром.

Своды стопы удерживаются формой образующих их костей, связками (пассивные «затяжки» сводов стопы) и мышцами (активные «затяжки»).

Для укрепления продольного свода стопы в качестве пассивных «затяжек» большое значение имеют подошвенные связки: длинная и пяточно-ладьевидная, а также подошвенный апоневроз. Поперечный свод стопы удерживается поперечно расположенными связками подошвы: глубокой поперечной плюсневой, межкостными плюсневыми и др.

Мышцы голени и стопы также способствуют удержанию (укреплению) сводов стопы. Продольно расположенные мышцы и их сухожилия, прикрепляющиеся к фалангам пальцев, укорачивают стопу и тем самым способствуют «затяжке» ее продольных сводов, а поперечно лежащие мышцы и идущее в поперечном направлении сухожилие длинной малоберцовой мышцы суживают стопу, укрепляют ее поперечный свод.

При расслаблении активных и пассивных «затяжек» своды стопы опускаются, стопа уплощается, развивается плоскостопие.

Источник