ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Охлаждением называют процесс понижения температуры охлаждаемого тела. Понизить температуру вещества можно путем уменьшения его внутренней энергии. Поэтому для искусственного охлаждения создают такие условия, при которых тепловая энергия (тепло) отводится от охлаждаемого тела (охлаждаемой среды) и воспринимается другим, более холодным телом. Для длительного охлаждения необходимо, чтобы восприятие тепла охлаждающим телом происходило без повышения его температуры, так как иначе температуры обоих тел (охлаждаемого и охладителя) станут одинаковыми и охлаждение прекратится. Таким свойством обладают тела при некоторых изменениях своего состояния, например, твердые тела могут воспринимать внешнее тепло без повышения своей температуры при плавлении или таянии; жидкие в процессе испарения или кипения.

В основе современных промышленных способов охлаждения лежат процессы испарения или кипения, плавления или таяния и сублимации. Все эти процессы протекают с поглощением тепла из окружающей среды.

При переходе тела из твердого состояния в жидкое (плавление или таяние) тепло, воспринимаемое им извне, затрачивается на изменение связей между молекулами вещества, на ослабление сил его молекулярного сцепления. Когда тело переходит из жидкого состояния в парообразное (испарение или кипение), тепло расходуется также на преодоление сил молекулярного сцепления жидкого тела и работу его расширения. В случае перехода тела из твердого состояния непосредственно в газообразное (сублимация) тепло расходуется на преодоление сил сцепления молекул вещества и внешнего давления, препятствующего этому процессу.

На свойстве тел поглощать внешнее тепло при плавлении или таянии основано охлаждение льдом и льдосоляными смесями.

Охлаждение посредством поглощения внешнего тепла при кипении летучих жидкостей осуществляется холодильными машинами. Свойство тел поглощать внешнее тепло при их сублимации используется для охлаждения так называемым сухим льдом. Наиболее распространенным в настоящее время является охлаждение холодильными машинами.

Искусственное охлаждение может быть основано и на других физических принципах, например адиабатическом расширении газов, термоэлектрическом явлении (эффекте Пельтье).

При адиабатическом расширении работа, совершаемая расширяющимся телом, производится за счет уменьшения его внутренней энергии, вследствие чего температура тела сильно понижается. Например, адиабатическое расширение воздуха от 0,4 до 0,1 МПа сопровождается понижением его температуры от 20 до -75°С.

Эффект Пельтье заключается в том, что при пропускании постоянного электрического тока через цепь, состоящую из разнородных проводников (ветвей), в местах их соединений (спаев) наблюдается разность температур, т.е. один спай имеет более высокую температуру (теплый спай), чем другой (холодный спай). Количество энергии, переносимое от холодного спая к теплому, пропорционально силе тока в цепи термоэлемента. Изменение полярности тока приводит к перемене мест теплого и холодного спаев.

Термоэлектрические элементы начали использовать в охлаждающих устройствах после того, как были найдены высокоэффективные полупроводниковые материалы для их ветвей. Термоэлемент представляет собой два последовательно соединенных полупроводника, образующих его ветви. Одну ветвь изготовляют из дырочного, а другую из электронного полупроводникового материала. Ветви соединяются спаями. Разность температур, получаемая на спаях термоэлемента, и эффективность термоэлектрических устройств по сравнению с другими охлаждающими устройствами зависят от материала ветвей.

Промышленность выпускает термоэлектрические устройства для холодильных шкафов, охлаждаемых баров, холодильных ларей и т.д. Положительной особенностью этих устройств является непосредственное использование электрической энергии для переноса тепловой энергии с низкого температурного (холодный спай) уровня на более высокий (теплый спай) без промежуточных устройств и механизмов.

Источник

Процессы и способы охлаждения

Охлаждение, как и нагрев, основано на теплообмене — это самопроизвольный переход тепла от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой. Для охлаждения используются процессы, протекающие с поглощением тепла из окружающей среды: таяние или растворение; кипение или испарение; сублимация и др.

Охлаждение бывает естественным и искусственным.

Естественным охлаждением называется теплообмен между охлаждаемым телом и окружающей средой — наружным воздухом и водой естественных водоемов. Однако при таком охлаждении температуру охлаждаемого тела можно понизить только до температуры окружающей среды. Поскольку температура окружающей среды для большинства стран, в том числе и Российской Федерации, зависит от времени года, то использование окружающей среды в летний период для охлаждения пищевых продуктов не дает желаемых результатов. Выйти из положения можно, если заготовить зимой лед и разместить его в ледниках (погребах), тогда летом погреба можно использовать для охлаждения и хранения продуктов. Для получения более низких температур применяют смесь льда с поваренной солью. Однако лед или смесь льда с солью воспринимают тепло охлаждаемых продуктов, изменяют свое агрегатное состояние и теряют охлаждающую способность. Поэтому таким способом охлаждения можно пользоваться только кратковременно, так как запасы льда ограничены. Учитывая большую трудоемкость, связанную с заготовкой водного льда, сложность получения низких температур, высокое содержание микроорганизмов в водном льде и другие факторы, естественное охлаждение заменяют искусственным. К искусственному относится охлаждение эвтектическим и «сухим» льдом, а также с помощью кипящих жидких газов и термоэлектричества. Достоинством искусственного охлаждения является возможность поддержания заданного режима хранения в любое время года.

Охлаждение с помощью холодильных машин называется машинным охлаждением.

Под низкими температурами, как правило, понимают температуры ниже окружающей среды. В холодильном оборудовании предприятий торговли и общественного питания этот диапазон составляет от 0 до — 40°С.

Низкие температуры получают в результате физических процессов, которые сопровождаются поглощением тепла. К числу основных таких процессов относится:

· фазовый переход вещества — плавление, кипение (испарение), сублимация;

· адиабатическое расширение газа;

· дросселирование реального газа и жидкостей;

· термоэлектрический эффект (эффект Пельтье);

Фазовый переход вещества. Фазовый переход некоторых веществ при плавлении, кипении (испарении), сублимации происходит при низких температурах и с поглощением значительного количества тепла.

Наиболее доступным веществом, применяемым для получения низких температур, является водяной лед, который при атмосферном давлении плавится при 0°С и имеет относительно большую удельную теплоту плавления (335 кДж/кг). Более низкую температуру плавления получают, смешивая лед с некоторыми солями.

Плавлением называют переход твердого тела в жидкое состояние при определенной температуре. Скрытая теплота плавления, или просто теплота плавления, — это количество тепла, необходимое для превращения 1 кг твердого вещества при постоянной температуре в жидкое состояние.

Сублимацией называется переход тел из твердого состояния в парообразное, минуя жидкую фазу. Теплотой сублимации называется количество тепла, необходимое для перехода 1 кг твердого вещества в пар при постоянных давлении и температуре. Твердая углекислота при атмосферном давлении переходит в газообразное состояние при -78°С.

Кипением называется процесс превращения жидкости в пар. Образование пара происходит по всему объему жидкости.

Подобно тому, как температура льда в течение всего периода его таяния остается неизменной, температура жидкости, нагретой до точки кипения, также остается постоянной при неизменном давлении пока вся не выкипит.

Процесс превращения жидкости, не достигшей точки кипения, в пар называется испарением. Испарение происходит только с поверхности жидкости.

В холодильной технике под испарением подразумевают также и кипение.

Процесс, обратный кипению, называется конденсацией. Конденсация протекает при постоянной температуре и сопровождается выделением скрытой теплоты парообразования. Температура конденсации так же, как и температура кипения, зависит от давления. Давление и температура всегда изменяются в одном направлении. Растет температура — увеличивается давление, и наоборот.

Адиабатическое расширение газа. Процесс, протекающий без теплообмена между рабочим телом (газом) и окружающей средой (стенками цилиндра), называется адиабатным. Известно, что внутренняя энергия тела определяется скоростью движения молекул и атомов. В нагретом теле скорость движения большая, в менее нагретом — меньшая. Если сжатому газу в цилиндре предоставить возможность расширяться, то газ будет совершать работу. Его молекулы, ударяясь о поверхность поршня, будут отдавать часть кинетической энергии, а их скорость отскока от поверхности поршня будет уменьшаться. Следовательно, работа в цилиндре осуществляется за счет уменьшения кинетической энергии молекул газа. Температура газа при этом будет понижаться. Учитывая, что процесс расширения газа происходит за доли секунды, теплообмен между газом и стенками цилиндра принято считать равным нулю. Все быстро протекающие процессы можно считать адиабатными. Если воздух, сжатый до 5 МПа при температуре 27 °С, адиабатически расширить до давления 0,2 МПа, то его температура понизится до -155°С.

Применяется в воздушных холодильных машинах.

Дросселирование реального газа и жидкостей. Дросселированием называют процесс создания искусственного сопротивления на пути движения газа или жидкости, который протекает без совершения внешней работы и без теплообмена с окружающей средой.

Дросселирование газа (эффект Джоуля-Томпсона) основано на резком снижении давления газа при прохождении через суженное отверстие (вентиль, дроссель). При дросселировании идеального газа, в котором отсутствуют силы взаимодействия между молекулами, температура газа не изменяется. При дросселировании реального газа в результате изменения внутренней энергии совершается работа по преодолению внутренних сил взаимодействия молекул. Это приводит к изменению температуры газа: повышению или понижению в зависимости от его первоначального состояния.

Дросселирование жидкостей. Жидкость с определенным давлением и температурой дросселируется в область низкого давления. Так как температура кипения жидкости зависит от давления, то жидкость, имея определенную температуру и поступая в область низкого давления, оказывается перегретой по отношению к низкому давлению. Происходит ее бурное кипение с образованием сухого насыщенного пара. Тепло на испарение жидкости и образование пара отбирается от самой жидкости. Жидкость при этом охлаждается. Температура пара и оставшейся (не выкипевшей) жидкости достигает одного и того же значения и зависит от давления, при котором они находятся.

Дросселирование жидкостей осуществляется в терморегулирующем вентиле холодильных установок. В домашних холодильниках дросселирование осуществляется в капиллярных трубках.

Термоэлектрическое охлаждение. Возможность получения холода путем непосредственной затраты электрической энергии было доказано в 1834 г. французским физиком Пельтье, который установил, что при прохождении тока в замкнутой цепи, спаянной из двух разных металлов (термопары), один спай нагревается, а другой охлаждается. Чтобы холодный спай постоянно имел низкую температуру и был источником охлаждения, теплый спай необходимо охлаждать, иначе теплота от него будет передаваться путем теплопроводности к холодному спаю. В 1949 г., благодаря работам советских ученых во главе с академиком А. Ф. Иоффе, термоэлектрическое охлаждение стали применять в технике.

Если термоэлементы последовательно соединить в батарею, то верхняя поверхность такой батареи будет холодной, а нижняя — горячей. Разместив верхнюю поверхность батареи в герметичном объеме (шкафу), воздух в шкафу будет охлаждаться, а теплота, выводимая из шкафа, будет передаваться в окружающий воздух через нижнюю поверхность батареи.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Процесс охлаждения

Основная задача охлаждения заключается в создании неблагоприятных условий для развития микробиальных и ферментативных процессах в пищевых продуктах.

Целью охлаждения является сохранение первоначального качества продукта в течение определенного времени.

Для многих продуктов, особенно растительного происхождения, являющихся живыми организмами, выбор конечной температуры охлаждения, при которой они будут храниться, имеет большое значение.

Повышение или понижение температуры на несколько градусов по сравнению с оптимальной температурой хранения приводит к заболеваниям и преждевременной порче продуктов.

Каждый способ охлаждения оценивают по совокупности большого числа признаков, среди которых первостепенное значение имеют качество получаемого продукта и экономичность способа охлаждения.

Известные способы охлаждения пищевых продуктов можно подразделить на три основные группы: охлаждение в контакте с воздухом, в контакте с жидкостью (или тающим льдом или снегом), в контакте с инертными газами. Эти способы различаются по величине коэффициентов теплоотдачи на поверхности охлаждаемого продукта.

Пищевые продукты чаще всего охлаждают в воздухе, несмотря на то, что коэффициент теплоотдачи в воздухе самый малый.

Когда указывают режимы охлаждения в воздухе, то называют обычно его температуру, среднюю скорость движения и относительную влажность.

Поле относительной влажности воздуха в камерах охлаждения так же, как и в камерах замораживания, резко неравномерно. Если поверхность охлаждаемого тела влажная, то воздух около нее находится в состоянии насыщения при температуре тела, а у поверхности охлаждающих приборов он находится в состоянии насыщения при температуре их теплообменной поверхности.

Источник

Способы охлаждения

Содержание

В любом природном процессе осуществляется непрерывный переход теплоты от тел с высокой температурой к телам с низкой температурой, т. е. происходит естественное охлаждение, при котором конечная температура охлаждаемого тела зависит от температуры охлаждающего тела. Количество теплоты, которое может поглотить охлаждающее тело, определяет его охлаждающий эффект , или количество произведенного холода. Так, количество производимого холода 1 кг водного льда равно теплоте его плавления при О °С, т. е. 335 кДж/кг. Охлаждающими телами в естественных условиях являются воздух, вода и лед.

При естественном охлаждении температуру ниже температуры окружающей среды получить нельзя. Чтобы температура тела стала ниже температуры естественных источников холода, применяют искусственные способы охлаждения, основой которых являются следующие физические процессы: изменение агрегатного состояния (фазовые превращения), сопровождающиеся поглощением теплоты (плавление, парообразование, сублимация, растворение соли); расширение сжатого газа с получением внешней работы; дросселирование (эффект Джоуля- Томпсона); вихревой эффект (эффект Ранка — Хильша); термоэлектрическое охлаждение (эффект Пельтье); десорбция газов.

Охлаждение при изменении агрегатного состояния тел

Изменение агрегатного состояния тела (плавление, кипение, сублимация) сопровождается поглощением значительного количества теплоты, расходуемой на внутреннюю работу по преодолению сил сцепления между молекулами. На практике для получения охлаждающего эффекта используют вещества (водный лед, аммиак, хладагенты R12, R22, R502, углекислоту и т. д.), у которых процессы плавления, кипения и сублимации протекают при низкой температуре при нормальном атмосферном давлении.

Фазовые превращения при изменении агрегатного состояния тел (плавление, кипение, сублимация) происходят при постоянных температурах и давлении, зависящих от физических свойств тел и условий перехода из одного состояния в другое.

Плавление — переход тела из твердого состояния в жидкое при подводе к нему необходимого количества теплоты. Плавление водного льда широко используют для охлаждения тела температурой выше О °C. Смешивание раздробленного льда или снега с солью снижает температуру таяния смеси.

Наибольшее применение в холодильной технике получили смеси хлористого натрия (NaCl) и хлористого кальция (СаС12) со льдом. В зависимости от процентного содержания солей в смесях их температура плавления может быть снижена соответственно до — 21,2 и — 55 °С.

Температура плавления определяется давлением и в период перехода тела из твердого состояния в жидкое остается постоянной. Количество теплоты qп, кДж, поглощенное 1 кг твердого тела при переходе его в жидкое состояние, называется теплотой плавления. e Теплота плавления льдосоляной смеси при снижении температуры плавления уменьшается. Так, теплота плавления чистого водного льда 335 кДж/кг, а смеси 28 %-й поваренной соли и льда 222 кДж/кг.

Кипение — процесс интенсивного образования пара во всей массе жидкости при ее нагревании. В отличие от кипения образование пара при испарении происходит только с поверхности жидкости. Количество теплоты, которое необходимо подвести к 1 кг жидкости, доведенной до температуры кипения, чтобы при постоянном давлении превратить ее в сухой насыщенный пар, называется удельной теплотой парообразования r, кДж/кг.

Процесс кипения происходит при определенной для данного давления температуре жидкости, называемой температурой кипения и равной температуре насыщения. Температура кипения любой жидкости остается неизменной в течение всего времени кипения.

При увеличении давления температура кипения повышается, а теплота парообразования уменьшается. Состояние вещества, в котором температуры перехода изо льда в жидкость и из жидкости в пар становятся равными, называется критическим. Теплота парообразования при критической температуре равна нулю. При температуре выше критической переход пара в жидкость невозможен.

При уменьшении давления температура кипения снижается. Например, вода при нормальном атмосферном давлении кипит при 100 °C. Если же в емкости с водой снизить давление до 0,001 МПа, то вода закипит при 4 °C. Хладагент R22 при давлении 0,1 МПа кипит при температуре — 40,8 °С, с уменьшением давления до 0,06 МПа температура кипения снизится до — 50 °C. Если емкость с хладагентом R22 поместить в помещение и соединить с атмосферой, то жидкость в емкости будет кипеть при температуре — 40,8 °С. Так как температура в помещении выше температуры кипения жидкости, то теплота преобразования будет отводиться от воздуха помещения, охлаждая его. Образовавшиеся при кипении пары будут выходить в атмосферу.

Охлаждающий эффект может быть получен за счет интенсивного испарения воды, теплота парообразования которой при 0°С равна 2500 кДж/кг. Испарительное охлаждение водой применяют при относительно высокой температуре кипения хладагента. Температура кипения и плавления хладагента изменяется соответственно с изменением давления.

Сублимация (возгонка) — процесс перехода тела из твердого состояния непосредственно в парообразное. Количество теплоты, поглощаемое 1 кг твердого тела при постоянной температуре перехода его в парообразное состояние, называется удельной теплотой сублимации q c, кДж/кг. Водный лед в атмосферных условиях сублимирует при температуре ниже 0 °C.

Углекислота в тройной точке имеет температуру — 56,6 °С и давление 0,52 МПа. Температура сублимации твердой углекислоты при атмосферном давлении -78,9 °C. Теплота сублимации q c равна сумме теплоты плавления q п и парообразования r , вследствие чего процесс дает больший холодильный эффект.

Для получения низких температур используют жидкости с низкой температурой кипения при нормальном атмосферном давлении, это -сжиженные воздух (температура кипения — 192 °C), кислород (- 183 °С) и азот(- 196 °C).

Способы охлаждения, основанные на использовании фазовых превращений веществ, возможны только при неограниченном запасе охлаждающих тел. Непрерывное получение холода при использовании одного и того же количества охлаждающего вещества возможно, если после получения холодильного эффекта оно возвращается в начальное состояние. Это осуществляется с помощью холодильных машин.

Охлаждение при расширении газов

Процесс адиабатного расширения сжатого газа сопровождается снижением температуры. Связь между давлением и температурой для идеального газа в адиабатном процессе выражается соотношением T2/T1=(p2/p1) (k-1)/k , где к — показатель адиабаты.

В адиабатном процессе расширения теплообмен с окружающей средой отсутствует, поэтому вся внутренняя энергия полностью преобразуется в механическую работу.

При расширении реального газа затрачивается дополнительная работа на преодоление внутренних сил притяжения его молекул и выполнение внешней работы.

Если воздух, сжатый до 9,5 МПа при t1 = 20 °С, адиабатно расширяется до 0,1 МПа, то при k = 1,4 его конечная температура

Или t2 = 79,6 – (-273) = — 193,4 °C.

Охлаждение с помощью дросселирования

Дросселированием называется снижение давления жидкости или газа при проходе через любое суженное отверстие (диафрагму, клапан). При быстром снижении давления внешняя работа не совершается и теплообмена с внешней средой практически не происходит. Энтальпия в этом процессе не изменяется, а энтропия возрастает из-за расхода внутренней энергии потока на преодоление трения, что указывает на необратимость процесса.

За суженным отверстием в зависимости от свойств и состояния реального газа внутренняя энергия может быть больше или меньше либо равной внутренней энергии до суженного отверстия. В зависимости от характера изменения внутренней энергии конечная температура реального газа может быть выше, равна или ниже начальной.

Изменение температуры вещества при дросселировании называется эффектом Джоуля — Томпсона , его применяют в технике глубокого охлаждения реальных газов.

Дросселирование жидкости сопровождается значительным снижением температуры. Это вызвано тем, что при дросселировании жидкости (особенно насыщенной) происходит парообразование в результате превращения работы сил трения в теплоту и передачи ее жидкости. При этом увеличивается объем и совершается большая работа по преодолению сил взаимного притяжения молекул. Если теплообмен с окружающей средой отсутствует, работа по преодолению сил притяжения будет сопровождаться уменьшением внутренней энергии, а следовательно, и температуры парожидкостной смеси. Процесс дросселирования жидкости широко используется для получения умеренно низких температур.

Вихревой эффект охлаждения

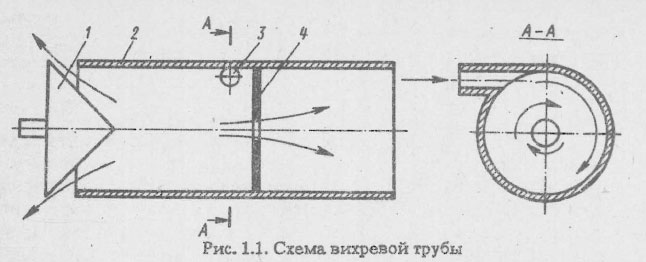

Охлаждение воздуха этим способом (эффект Ранка-Хильша) осуществляется с помощью вихревой трубы (рис. 1.1). Поток воздуха, предварительно сжатого, при температуре окружающей среды поступает в сопло 3 трубы 2 где, завихрясь, разделяется на два потока -холодный и горячий. Через диафрагму 4 воздух выходит охлажденный, а через дроссель 1 по периферии трубы — горячий.

Воздушный поток, вышедший из сопла по касательной к внутренней поверхности трубы, образует свободный вихрь, угловая скорость которого велика около оси и уменьшается по мере удаления от нее. При движении к дроссельному клапану 1 угловая скорость между слоями потока выравнивается вследствие трения между ними (скорость внутренних слоев снижается, внешний — возрастает), при этом кинетическая энергия внутренних слоев передается периферийным слоям. В результате наружные слои воздуха оказываются более нагретыми, внутренние — холодными.

В вихревой камере температурное расслоение воздуха происходит значительно быстрее, чем установка термического равновесия. При давлении воздуха 0,3- 0,5 МПа образуется холодный поток с температурой (- 10)-(- 50) °С и горячий с температурой 100-130 °С.

Получение охлаждающего эффекта с помощью вихревой трубы связано с большим расходом энергии. Вихревую трубу целесообразно применять в лабораторных и производственных условиях для периодического получения небольшого количества холода и теплоты.

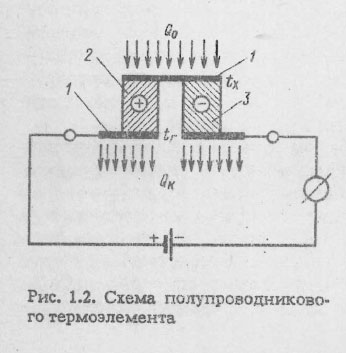

Термоэлектрическое охлаждение (эффект Пельтье) заключается в том, что при прохождении электрического тока через цепь, составленную из разнородных полупроводников, в местах контактов (спаев) выделяется или поглощается теплота.

На рис. 1.2 изображен термоэлемент, состоящий из двух различных полупроводниковых элементов с электронной (-) и дырочной (+) проводимостью. Материалом полупроводников служат соединения висмута, сурьмы, селена с добавлением присадок. Широко распространены сплавы висмута, селена, теллура (с электронной проводимостью) и висмута, теллура, свинца (с дырочной проводимостью).

Термоэлементы объединяют последовательно в батареи с помощью медных пластин 1, которые образуют спаи. К электронному полупроводнику 2 подключен плюс источника питания, к дырочному 3 — минус. При прохождении по термоэлементу постоянного тока температура, верхнего спая понизится до tx и холодный спай будет поглощать теплоту Q0 от охлаждаемой среды. На нижнем спае температура повысится до tг, при этом горячий спай будет отдавать теплоту QK окружающей среде. Перепад температур между горячими и холодными спаями достигает 60 °C.

Термоэлектрическое охлаждение применяют в холодильных шкафах, кондиционерах и т. д. Холодопроизводительность выпускаемых батарей термоэлементов не превышает 50-100 Вт.

Охлаждающий эффект методом десорбции получают следующим образом. Сначала происходит адсорбция гелия активированным углем: процесс сопровождается выделением теплоты. При адсорбции в емкости поддерживается возможно низкая температура, т. е. емкость охлаждается. После насыщения угля гелием емкость изолируется. Затем гелий откачивают из емкости. При десорбции гелия из угля температура в емкости быстро снижается. Так, в одном из опытов 15 г активированного угля адсорбировали 8 л газообразного гелия при — 260 °С и давлении 0,13 МПа. При десорбции гелия из угля была получена температура ниже — 269 °С. Охлаждение газов методом десорбции применяют в основном в лабораторной практике для получения температуры, близкой к абсолютному нулю.

В рыбной промышленности из рассмотренных выше способов охлаждения применяют охлаждение при изменении агрегатного состояния тел (плавление, кипение) и охлаждение с помощью дросселирования.

Литература

Судовые холодильные машины и установки (Петров Ю.С.) 1991 г.

Источник