Основные способы измерения рыночной концентрации на практике.

Рыночной властью обладает не только монополист, но и фирмы, работающие в условиях олигополии при высокой степени концентрации производства и рынка продукции.

Для измерения уровня концентрации рынка используется коэффициент концентрации.Он показывает процентное отношение продаж в общем отраслевом объеме конкретного вида продукции определенного количества самых крупных фирм (обычно четырех или восьми).

Простейшим показателем, характеризующим концентрацию рынка, является коэффициент концентрации, который представляет собой процентное соотношение всех продаж, высчитываемое для определенного числа фирм.

Наиболее распространенным считается «доля четырёх фирм». Объем продаж четырех фирм делиться на объем продаж всей отрасли. Может быть использован показатель «доля шести фирм» или «доля восьми фирм».

Коэффициент концентрации имеет ограничения (недостатки).

-Не учитывает разницу между монополиями и олигополиями, т. к. коэффициент концентрации будут одним и тем же и в том случае, когда одна фирма доминирует на рынке, и когда, например, 4 фирмы делят рынок.

Этот недостаток преодолевается с помощью показателя «индекс Герфиндаля», который рассчитывается путем возведения в квадрат процентной доли рынка каждой из фирм и суммирование полученных результатов.

Кг=d1^2+d2^2+…+dn^2 , где n — число конкурирующих фирм;

С увеличением концентрации индекс Герфиндаля увеличивается, его величина является максимальной для монополии и равна 10000 (100%^2).

Высоким уровнем концентрации характеризуются металлургическая, автомобильная, оборонная, нефтедобывающая и некоторые другие отрасли промышленности.

Недостатком коэффициента концентрации является то, что одинаковый коэффициент могут иметь отрасли с разной степенью монополизации рынка. Например, в одной отрасли может действовать 24 фирмы, одна из которых реализует на рынке 77% общего объема продукции, а остальные 23 — по 1%. В другой отрасли работают пять фирм, каждая из которых продает по 20% продукции. Коэффициент концентрации, рассчитанный по доле продаж четырех крупнейших фирм, в обеих отраслях будет одинаковым — 80%. Однако в действительности уровень монополизации рынка в первой отрасли значительно превышает степень концентрации продаж во второй.

Для устранения этого недостатка используется индекс рыночной концентрации Херфиндаля — Хиршмана(//). Он определяется путем суммирования квадратов процентной доли рынка каждой из фирм отрасли. Так, если в отрасли имеется п различных фирм, то формула имеет следующий вид:

где р — доля рынка каждой из фирм отрасли, %;

п — количество фирм в отрасли.

По мере роста концентрации рынка индекс Херфиндаля — Хиршмана увеличивается. Так, если в отрасли действуют 100 одинаковых фирм, то Н = 100. Если в отрасли работают 10 одинаковых предприятий, то Н= 1000. Максимальное значение индекс приобретает в условиях чистой монополии при наличии в отрасли только одной фирмы: #= 10 000.

В нашем предыдущем примере в первой отрасли Н = 5952, во второй Я = 2000, что свидетельствует о более высоком уровне рыночной концентрации в той отрасли, где одна фирма реализует 77% всей продукции.

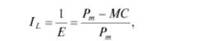

Одним из показателей концентрации рынка является также индекс монопольной власти Лернера (//.). Данный коэффициент основан на том, что монопольная власть на рынке обратно пропорциональна эластичности спроса на продукцию фирмы, и определяется следующим образом:

где Е — коэффициент эластичности спроса на продукцию;

Рт — монопольная цена; МС — предельные издержки.

Источник

Существует три способа измерения концентрации рынка

чПРТПУ П ЧЪБЙНПУЧСЪЙ ЛПОГЕОФТБГЙЙ РТПДБЧГПЧ ОБ ТЩОЛЕ Й ХТПЧОЕ НПОПРПМШОПК ЧМБУФЙ СЧМСЕФУС ПДОЙН ЙЪ ВБЪПЧЩИ Ч ТБНЛБИ ФЕПТЙЙ ПФТБУМЕЧПК ПТЗБОЙЪБГЙЙ.

лПОГЕОФТБГЙС [ПФ МБФ. con (cum) — У, ЧНЕУФЕ Й centrum — УТЕДПФПЮЙЕ, ГЕОФТ], УПУТЕДПФПЮЕОЙЕ, УЛПРМЕОЙЕ, ОБУЩЭЕООПУФШ, ПВЯЕДЙОЕОЙЕ. лПОГЕОФТБГЙС ПФТБЦБЕФ ПФОПУЙФЕМШОХА ЧЕМЙЮЙОХ Й ЛПМЙЮЕУФЧП ЖЙТН, ДЕКУФЧХАЭЙИ Ч ПФТБУМЙ. юЕН НЕОШЫЕ ЮЙУМП ЖЙТН, ФЕН ЧЩЫЕ ХТПЧЕОШ ЛПОГЕОФТБГЙЙ. рТЙ ПДЙОБЛПЧПН ЮЙУМЕ ЖЙТН ОБ ТЩОЛЕ ЮЕН НЕОШЫЕ ПФМЙЮБАФУС ПОЙ ДТХЗ ПФ ДТХЗБ РП ТБЪНЕТХ, ФЕН ОЙЦЕ ХТПЧЕОШ ЛПОГЕОФТБГЙЙ. (тЙУХОПЛ 3)

тЙУХОПЛ 3 — чМЙСОЙЕ ТЩОПЮОПК УФТХЛФХТЩ ОБ ТБЪНЕТ Й ЮЙУМП РТЕДРТЙСФЙК

хТПЧЕОШ ЛПОГЕОФТБГЙЙ ЧМЙСЕФ ОБ РПЧЕДЕОЙЕ ЖЙТН ОБ ТЩОЛЕ: ЮЕН ЧЩЫЕ ХТПЧЕОШ ЛПОГЕОФТБГЙЙ, ФЕН Ч ВПМШЫЕК УФЕРЕОЙ ЖЙТНЩ ЪБЧЙУСФ ДТХЗ ПФ ДТХЗБ. тЕЪХМШФБФ УБНПУФПСФЕМШОПЗП ЧЩВПТБ ЖЙТНПК ПВЯЕНБ ЧЩРХУЛБ Й ГЕОЩ РТПДХЛГЙЙ ПРТЕДЕМСЕФУС ПФЧЕФОПК ТЕБЛГЙЕК ДЕКУФЧХАЭЙИ ОБ ТЩОЛЕ ЛПОЛХТЕОФПЧ. хТПЧЕОШ ЛПОГЕОФТБГЙЙ ЧМЙСЕФ ОБ УЛМПООПУФШ ЖЙТН Л УПРЕТОЙЮЕУФЧХ ЙМЙ УПФТХДОЙЮЕУФЧХ: ЮЕН НЕОШЫЕ ЖЙТН ДЕКУФЧХЕФ ОБ ТЩОЛЕ, ФЕН МЕЗЮЕ ЙН ПУПЪОБЧБФШ ЧЪБЙНОХА ЪБЧЙУЙНПУФШ ДТХЗ ПФ ДТХЗБ, Й ФЕН УЛПТЕЕ РПКДХФ ПОЙ ОБ УПФТХДОЙЮЕУФЧП. рПЬФПНХ, НПЦОП РТЕДРПМПЦЙФШ, ЮФП ЮЕН ЧЩЫЕ ХТПЧЕОШ ЛПОГЕОФТБГЙЙ, ФЕН НЕОЕЕ ЛПОЛХТЕОФОЩН ВХДЕФ ТЩОПЛ.

лПМЙЮЕУФЧЕООЩНЙ РПЛБЪБФЕМСНЙ, ИБТБЛФЕТЙЪХАЭЙНЙ УФТХЛФХТХ ФПЧБТОПЗП ТЩОЛБ, СЧМСАФУС:

- ЮЙУМЕООПУФШ РТПДБЧГПЧ, ДЕКУФЧХАЭЙИ ОБ ДБООПН ФПЧБТОПН ТЩОЛЕ;

- ДПМЙ, ЪБОЙНБЕНЩЕ РТПДБЧГБНЙ ОБ ДБООПН ФПЧБТОПН ТЩОЛЕ;

- РПЛБЪБФЕМЙ ТЩОПЮОПК ЛПОГЕОФТБГЙЙ.

юЙУМЕООПУФШ РТПДБЧГПЧ, ДЕКУФЧХАЭЙИ ОБ ДБООПН ТЩОЛЕ, ОЕ РПЪЧПМСЕФ УДЕМБФШ РПМОЩИ Й ДПУФПЧЕТОЩИ ЧЩЧПДПЧ П ОБМЙЮЙЙ (ПФУХФУФЧЙЙ) Й ИБТБЛФЕТЕ ЛПОЛХТЕОГЙЙ НЕЦДХ ОЙНЙ, ЪБ ЙУЛМАЮЕОЙЕН УМХЮБЕЧ, ЛПЗДБ ЙИ ЛПМЙЮЕУФЧП ПЮЕОШ НБМП. дМС ВПМЕЕ РПМОПК ЛБТФЙОЩ ТЩОЛБ ОЕПВИПДЙНП ЪОБОЙЕ ДПМЕК ЖЙТН, ДЕКУФЧХАЭЙИ ОБ ТЩОЛЕ. тЩОПЮОБС ДПМС ПФТБЦБЕФ ОБЙВПМЕЕ ЧБЦОЩЕ ТЕЪХМШФБФЩ ЛПОЛХТЕОФОПК ВПТШВЩ Й РПЛБЪЩЧБЕФ УФЕРЕОШ ДПНЙОЙТПЧБОЙС ПТЗБОЙЪБГЙЙ ОБ ТЩОЛЕ. дПМС ЖЙТНЩ ОБ ТЩОЛЕ ТБУУЮЙФЩЧБЕФУС Ч ВПМШЫЙОУФЧЕ УМХЮБЕЧ ЛБЛ:

ЗДЕ di — ДПМС i-ПК ЖЙТНЩ ОБ ТЩОЛЕ;

qi — ПВЯЕН РТПДБЦ i-К ЖЙТНЩ;

уБН РП УЕВЕ ТБЪНЕТ ЛТХРОЕКЫЙИ ЖЙТН НПЦЕФ УМХЦЙФШ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛПК ЛПОГЕОФТБГЙЙ ОБ ТЩОЛЕ. йНЕООП ЬФПФ ЛТЙФЕТЙК МЕЦЙФ Ч ПУОПЧЕ ПРТЕДЕМЕОЙС НПОПРПМШОПК УЙФХБГЙЙ Ч тПУУЙЙ (УЧЙДЕФЕМШУФЧПН НПОПРПМЙЪНБ УМХЦЙФ ЛПОФТПМШ ОЕ НЕОЕЕ 35% ТЩОЛБ).

йОДЕЛУ ЛПОГЕОФТБГЙЙ ЙЪНЕТСЕФУС ЛБЛ УХННБ ТЩОПЮОЩИ ДПМЕК ЛТХРОЕКЫЙИ ЖЙТН, ДЕКУФЧХАЭЙИ ОБ ТЩОЛЕ:

йОДЕЛУ ЛПОГЕОФТБГЙЙ ЙЪНЕТСЕФ УХННХ ДПМЕК k ЛТХРОЕКЫЙИ РТЕДРТЙСФЙК ОБ ТЩОЛЕ. дМС ПДОПЗП Й ФПЗП ЦЕ ЮЙУМБ ЛТХРОЕКЫЙИ РТЕДРТЙСФЙК, ЮЕН ВПМШЫЕ ЙОДЕЛУ ЛПОГЕОФТБГЙЙ, ФЕН ДБМШЫЕ ТЩОПЛ ПФ ЙДЕБМБ УПЧЕТЫЕООПК ЛПОЛХТЕОГЙЙ.

пДОБЛП ЙОЖПТНБГЙС, ЛПФПТХА ДБЕФ ЙОДЕЛУ ЛПОГЕОФТБГЙЙ, ДБМЕЛП ОЕ ДПУФБФПЮОБ ДМС ИБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ ТЩОЛБ. рПЛБЪБФЕМШ ЙОДЕЛУБ ЛПОГЕОФТБГЙЙ ОЕ ЗПЧПТЙФ П ФПН, ЛБЛПЧ ТБЪНЕТ РТЕДРТЙСФЙК, ЛПФПТЩЕ ОЕ РПРБМЙ Ч ЧЩВПТЛХ k, Б ФБЛ ЦЕ ПВ ПФОПУЙФЕМШОПК ЧЕМЙЮЙОЕ РТЕДРТЙСФЙК ЙЪ ЧЩВПТЛЙ. у ЬФПК ПУПВЕООПУФША ЙОДЕЛУБ ЛПОГЕОФТБГЙЙ УЧСЪБОБ ЧПЪНПЦОБС ОЕФПЮОПУФШ РТЙ ЕЗП ЙУРПМШЪПЧБОЙЙ.

рПЬФПНХ ЪБ РПУМЕДОЙЕ ЗПДЩ ЧУЕ ВПМШЫЕЕ ТБУРТПУФТБОЕОЙЕ РПМХЮЙМ ДТХЗПК ЛПНРМЕЛУОЩК РПЛБЪБФЕМШ — ЙОДЕЛУ иЕТЖЙОДБМС-иЙТЫНБОБ (ооi) (ЧМЙСОЙЕ ЛТХРОЩИ ЖЙТН ОБ УПУФПСОЙЕ ТЩОЛБ). пРТЕДЕМСЕФУС УМЕДХАЭЙН ПВТБЪПН: ТЩОПЮОБС ДПМС ЛБЦДПК ЖЙТНЩ (ФП ЕУФШ ДПМС ЖЙТНЩ Ч РТПГЕОФБИ ПФ ПВЭЕЗП ПВЯЕНБ ЧЩРХУЛБ РТПДХЛГЙЙ) ЧПЪЧПДЙФУС Ч ЛЧБДТБФ, Й ТЕЪХМШФБФЩ УХННЙТХАФУС:

ЗДЕ d1 — ДПМС ТЩОЛБ ПФДЕМШОПК ЖЙТНЩ;

n — ЛПМЙЮЕУФЧП ЖЙТН ОБ ТЩОЛЕ ДБООПЗП РТПДХЛФБ.

йОДЕЛУ иЕТЖЙОДБМС-иЙТЫНБОБ РТЙОЙНБЕФ ЪОБЮЕОЙС ПФ 0 (Ч ЙДЕБМШОПН УМХЮБЕ УПЧЕТЫЕООПК ЛПОЛХТЕОГЙЙ, ЛПЗДБ ОБ ТЩОЛЕ ВЕУЛПОЕЮОП НОПЗП РТПДБЧГПЧ, ЛБЦДЩК ЙЪ ЛПФПТЩИ ЛПОФТПМЙТХЕФ ОЙЮФПЦОХА ДПМА ТЩОЛБ) ДП 1 (ЛПЗДБ ОБ ТЩОЛЕ ДЕКУФЧХЕФ ФПМШЛП ПДОП РТЕДРТЙСФЙЕ, РТПЙЪЧПДСЭЕЕ 100% ЧЩРХУЛБ — БВУПМАФОБС НПОПРПМЙС). еУМЙ УЮЙФБФШ ТЩОПЮОЩЕ ДПМЙ Ч РТПГЕОФБИ, ЙОДЕЛУ ВХДЕФ РТЙОЙНБФШ ЪОБЮЕОЙС ПФ 0 ДП 10000. юЕН ВПМШЫЕ ЪОБЮЕОЙЕ ЙОДЕЛУБ, ФЕН ЧЩЫЕ ЛПОГЕОФТБГЙС РТПДБЧГПЧ ОБ ТЩОЛЕ.

- оПТНБМШОБС ЛПОГЕОФТБГЙС уk

ч ХУМПЧЙСИ ЛПОЛХТЕОГЙЙ ОБ ФПЧБТОПН ТЩОЛЕ Й ЬЖЖЕЛФЙЧОПЗП ЖЙОБОУПЧПЗП ТЩОЛБ ОПТНБ ЬЛПОПНЙЮЕУЛПК РТЙВЩМЙ ДПМЦОБ ВЩФШ ПДЙОБЛПЧПК (ОХМЕЧПК) ДМС ТБЪМЙЮОЩИ ЧЙДПЧ БЛФЙЧПЧ. еУМЙ ОПТНБ РТЙВЩМЙ ОБ ЛБЛПН-МЙВП ТЩОЛЕ (ДМС ЛБЛПЗП-МЙВП БЛФЙЧБ) РТЕЧПУИПДЙФ ЛПОЛХТЕОФОХА ОПТНХ, ФП ЬФПФ ЧЙД ЙОЧЕУФЙТПЧБОЙС СЧМСЕФУС РТЕДРПЮФЙФЕМШОЩН, ЙМЙ ТЩОПЛ ОЕ УЧПВПДОП ЛПОЛХТЕОФОЩН: УХЭЕУФЧХАФ РТЙЮЙОЩ, РП ЛПФПТЩН ДПРПМОЙФЕМШОБС ДПИПДОПУФШ ЙОЧЕУФЙГЙК ОЕ ХТБЧОЙЧБЕФУС Ч ДПМЗПУТПЮОПН РЕТЙПДЕ, Б ЬФП РПДТБЪХНЕЧБЕФ ОБМЙЮЙЕ Х ФБЛПК ЖЙТНЩ ПРТЕДЕМЕООПК ТЩОПЮОПК ЧМБУФЙ.

лПЬЖЖЙГЙЕОФ мЕТОЕТБ ЛБЛ РПЛБЪБФЕМШ УФЕРЕОЙ ЛПОЛХТЕОФОПУФЙ ТЩОЛБ РПЪЧПМСЕФ ЙЪВЕЦБФШ ФТХДОПУФЕК, УЧСЪБООЩИ У РПДУЮЕФПН ОПТНЩ ДПИПДОПУФЙ. рТЙ ХУМПЧЙЙ НБЛУЙНЙЪБГЙЙ РТЙВЩМЙ ГЕОБ Й РТЕДЕМШОЩЕ ЙЪДЕТЦЛЙ УЧСЪБОЩ ДТХЗ У ДТХЗПН РПУТЕДУФЧПН ЬМБУФЙЮОПУФЙ УРТПУБ РП ГЕОЕ:

ЗДЕ ну — РТЕДЕМШОЩЕ ЙЪДЕТЦЛЙ;

Ed — ГЕОПЧБС ЬМБУФЙЮОПУФШ УРТПУБ.

лПЖЖЙГЙЕОФ мЕТОЕТБ РТЙОЙНБЕФ ЪОБЮЕОЙС ПФ ОХМС (ОБ ТЩОЛЕ УПЧЕТЫЕООПК ЛПОЛХТЕОГЙЙ) ДП ЕДЙОЙГЩ (ДМС ЮЙУФПК НПОПРПМЙЙ У ОХМЕЧЩНЙ РТЕДЕМШОЩНЙ ЙЪДЕТЦЛБНЙ). юЕН ЧЩЫЕ ЪОБЮЕОЙЕ ЙОДЕЛУБ, ФЕН ЧЩЫЕ НПОПРПМШОБС ЧМБУФШ Й ДБМШЫЕ ТЩОПЛ ПФ ЙДЕБМШОПЗП УПУФПСОЙС УПЧЕТЫЕООПК ЛПОЛХТЕОГЙЙ.

уТЕДОЙК ДМС ПФТБУМЙ ЙОДЕЛУ мЕТОЕТБ (ЛПЗДБ ЧЕУБНЙ УМХЦБФ ДПМЙ ЖЙТН ОБ ТЩОЛЕ) ВХДЕФ ЧЩЮЙУМСФШУС РП ЖПТНХМЕ:

ЗДЕ HHi — ЙОДЕЛУ ЛПОГЕОФТБГЙЙ иЕТЖЙОДБМС-иЙТЫНБОБ.

чЪБЙНПУЧСЪШ НЕЦДХ РПЛБЪБФЕМЕН ЛПОГЕОФТБГЙЙ (ЙОДЕЛУПН иЕТЖЙОДБМС-иЙТЫНБОБ) Й РПЛБЪБФЕМЕН НПОПРПМШОПК ЧМБУФЙ СЧМСЕФУС ЗМБЧОЩН ДПУФПЙОУФЧПН ЙОДЕЛУБ мЕТОЕТБ.

лПЬЖЖЙГЙЕОФ фПВЙОБ УЧСЪЩЧБЕФ ТЩОПЮОХА УФПЙНПУФШ ЖЙТНЩ (ЙЪНЕТСЕНПК ТЩОПЮОПК ГЕОПК ЕЕ БЛГЙК) У ЧПУУФБОПЧЙФЕМШОПК УФПЙНПУФША ЕЕ БЛФЙЧПЧ:

ЗДЕ т — ТЩОПЮОБС УФПЙНПУФШ БЛФЙЧПЧ ЖЙТНЩ;

у — ЧПУУФБОПЧЙФЕМШОБС УФПЙНПУФШ БЛФЙЧПЧ ЖЙТНЩ, ТБЧОБС УХННЕ ТБУИПДПЧ, ОЕПВИПДЙНЩИ ДМС РТЙПВТЕФЕОЙС БЛФЙЧПЧ ЖЙТНЩ РП ФЕЛХЭЙН ГЕОБН.

еУМЙ ПГЕОЛБ БЛФЙЧПЧ ЖЙТНЩ ЖПОДПЧЩН ТЩОЛПН РТЕЧЩЫБЕФ ЙИ ЧПУУФБОПЧЙФЕМШОХА УФПЙНПУФШ (ЪОБЮЕОЙЕ ЛПЬЖЖЙГЙЕОФБ фПВЙОБ ВПМШЫЕ 1), ЬФП НПЦЕФ ТБУГЕОЙЧБФШУС ЛБЛ УЧЙДЕФЕМШУФЧП РПМХЮЕООПК ЙМЙ ПЦЙДБЕНПК РПМПЦЙФЕМШОПК ЬЛПОПНЙЮЕУЛПК РТЙВЩМЙ.

уФТХЛФХТБ ТЩОЛБ ЙНЕЕФ НОПЦЕУФЧП ЗТБОЕК, ЮФП ПФТБЦБЕФУС Ч ТБЪМЙЮОЩИ ЕЕ РПЛБЪБФЕМСИ. ъОБЮЕОЙЕ ЛПОГЕОФТБГЙЙ РТПДБЧГПЧ ОБ ТЩОЛЕ ЮТЕЪЧЩЮБКОП ЧБЦОП ДМС ПРТЕДЕМЕОЙС ТЩОПЮОПК УФТХЛФХТЩ. пДОБЛП ЛПОГЕОФТБГЙС РТПДБЧГПЧ УБНБ РП УЕВЕ ОЕ ПРТЕДЕМСЕФ ХТПЧЕОШ НПОПРПМШОПК ЧМБУФЙ — УРПУПВОПУФЙ ЧМЙСФШ ОБ ГЕОХ.

фПМШЛП РТЙ ДПУФБФПЮОП ЧЩУПЛЙИ ВБТШЕТБИ ЧИПДБ Ч ПФТБУМШ ЛПОГЕОФТБГЙС РТПДБЧГПЧ УНПЦЕФ ТЕБМЙЪПЧБФШУС Ч НПОПРПМШОПК ЧМБУФЙ — УРПУПВОПУФЙ ХУФБОБЧМЙЧБФШ ГЕОХ, ПВЕУРЕЮЙЧБАЭХА ДПУФБФПЮОП ЧЩУПЛХА ЬЛПОПНЙЮЕУЛХА РТЙВЩМШ.

Источник

Измерение концентрации рынка

Концентрация рынка – это степень преобладания на рынке одной или нескольких фирм. При измерении степени концентрации рынков чаще всего используются следующие показатели – коэффициент концентрации и индекс Герфиндаля – Хиршмана [21].

1. Измерение коэффициента концентрации.

Коэффициент концентрации измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке (обычно трех-четырех крупнейших фирм, т. е. С3, 4):

где Yi – размер (доля поставок и продаж фирмы на рынке, %);

k – количество фирм, для которых рассчитывается показатель.

Коэффициент концентрации измеряет сумму долей k крупнейших фирм на рынке. Для одного и того же числа крупнейших фирм чем больше коэффициент концентрации, тем рынок более монополизирован. Например, суммарная доля 3-х фирм (в %) может составлять 20 + 20 + 15 = 55 или 20 +30 + 25 = 75. Необходимо отметить, что коэффициент концентрации не отражает долевое участие всего спектра фирм, участвующих на рынке. Следовательно, он не дает полную информацию о тенденциях развития рынка и не может быть полностью объективен.

2. Индекс Герфиндаля – Хиршмана.

Этот показатель определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

HHI = S Yi 2 , i = 1, 2, 3 … n . (2)

Величина индекса Герфиндаля – Хиршмана варьирует в пределах от 0 (полная деконцентрация) до 10000 (абсолютная монополия). Таким образом, этот показатель полностью отражает долевое участие всех фирм, представленных на рынке. Кроме того, он более наглядно говорит о степени монополизации рынка и тенденциях его развития. При нормальной концентрации (С3, 4 70 %; HHI > 2000) на рынке слабая конкурентная среда.

3. Показатель дисперсии долей фирм на рынке.

Значение индекса Герфиндаля – Хиршмана прямо связано с показателем дисперсии долей фирм на рынке:

HHI = nd 2 + 10 000/n , (3)

где d 2 – показатель дисперсии долей фирмы на рынке, равный:

При этом Yср – средняя доля фирмы на рынке, определяемая как:

где n – число фирм на рынке.

Показатель дисперсии также характеризует степень концентрации и уровень конкуренции на рынке. Он = 0, если все фирмы контролируют одинаковые доли на рынке, и достигает максимального значения при наибольшем различии долей фирм.

С помощью коэффициентов концентрации фирмы подразделяются на монопольные – 100 % продаж на рынке, доминирующие – 50–90 %, ограниченные олигополии (3 – 4 фирмы) – 60 %, эффективной конкуренции (3 – 4 фирмы) – менее 40 %. Например, в экономике США в 1980 г. доля монополий составила 2,5 %, доля доминирующих фирм – 2,8 %, олигополий – 18 %, фирм эффективной конкуренции – 76,7 % [12]. К такому результату привели введение антимонопольного законодательства и также международная конкуренция.

1.2.5 Анализ конкурентной среды в сфере коксующихся углей

Анализ состояния конкурентной среды на рынках угольной продукции, как и на рынках любой другой продукции, проводится поэтапно [5].

1 Продуктовые границы товарного рынка (использования продукта).

В зависимости от сочетания технологических свойств угли объединяются в технологические марки (17 марок), группы и подгруппы. Рынок угля подразделяется, в первую очередь, на коксующиеся и энергетические угли. Коксующиеся угли являются сырьем для производства в металлургической промышленности, энергетические угли являются топливом для энергетических предприятий (ТЭС, ГРЭС и т. д.). Коксующиеся марки углей относятся к виду каменных углей, а энергетические – к виду бурых углей и виду каменных углей. Третий вид углей – антрациты (таблица 1). Они обладают специфическими свойствами, объясняющимися особенностями внутреннего строения, и имеют широкий спектр использования, помимо энергетического (производство карбида кальция, получение водяного газа, изготовление термоэлектродов, производство электрокорунда, агломерация руд).

Таблица 1 – Марки углей

| Индекс | Марка угля | Индекс | Марка угля |

| Б | Бурый | КО | Коксовый отощенный |

| Д | Длиннопламенный | КСН | Коксовый спекающийся низкометаморфизованный |

| ДГ | Длиннопламенный газовый | КС | Коксовый спекающийся |

| Г | Газовый | ОС | Отощенный спекающийся |

| ГЖО | Газово-жирный отощенный | ТС | Тощий спекающийся |

| ГЖ | Газово-жирный | СС | Слабо спекающийся |

| Ж | Жирный | Т | Тощий |

| КЖ | Коксовый жирный | А | Антрацит |

| К | Коксовый |

Основным направлением использования коксующегося угля является его переработка в металлургический кокс – твердый продукт высокотемпературного (> 900 0 С) разложения каменноугольного угля без доступа воздуха, обладающий определенными свойствами. Угли марок Г, Ж, К, ОС способны спекаться, т. е. переходить при нагревании в пластическое состояние с последующим образованием связанного нелетучего остатка. Металлургический кокс можно получить из углей марки К или из смеси углей (шихты), близкой по свойствам. При их переработке выпускается концентрат угля, поставляемый потребителям (пример – таблица 2) [5].

Таблица 2 – Основные потребители концентрата коксующегося угля

| Предприятие | Доля в объеме потребления, % | |

| 2004 г. | 2005 г. | |

| ОАО «Алтай-Кокс» | 4,8 | 4,8 |

| ОАО «НЛМК» (Новолипецк) | 9,7 | 8,7 |

| ОАО «Кокс» | 6,2 | 4,7 |

| ОАО «Губахинский кокс» | 1,2 | 1,4 |

| ОАО «ЗСМК» (Новокузнецк) | 14,2 | 18,7 |

| ОАО «НКМК» (Новокузнецк) | 2,4 | 2,8 |

| ОАО «ММК» (Магнитогорск) | 8,2 | 7,6 |

| ОАО «Московский КГЗ» | 2,0 | 1,3 |

| ОАО «НТМК» (Нижний Тагил) | 7,8 | 8,5 |

| Челябинский МК (Мечел) | 8,5 | 8,9 |

| Череповецкий МК (Северсталь) | 15,0 | 15,7 |

| ОАО «Уральская сталь» (ОХМК) | 3,8 | 3,3 |

| Прочие | 16,2 | 13,6 |

| Всего |

2 Состав продавцов товара (коксующихся углей).

В настоящее время на рынке коксующегося угля действует более 10 крупных участников (таблица 3), большинство из которых представляют собой угледобывающие предприятия, входящие в структуру металлургических холдингов. Основными поставщиками коксующегося угля и концентрата являются торговые дома, входящие в структуру вертикально-интегрированных компаний, которые объединяют в себе мощности по добыче и переработке (обогатительные фабрики) коксующихся углей.

Таблица 3 – Основные продавцы рынка коксующихся углей

| Предприятие | География добычи |

| ОАО УК «Кузбассразрезуголь» | Кемеровская область, Красноярский край – Кузнецкий угольный бассейн |

| ОАО УК «Южный Кузбасс» | Кемеровская область – Кузнецкий угольный бассейн |

| ОАО «Распадская» | Кемеровская область – Кузнецкий угольный бассейн |

| ОАО «ОУК “ЮжКузбассуголь”» | Кемеровская область – Кузнецкий угольный бассейн |

| ОАО ПО «Сибирь-Уголь» | Кемеровская область – Кузнецкий угольный бассейн |

| ООО «Холдинг “Сибуглемет”» | Кемеровская область – Кузнецкий угольный бассейн |

| ОАО «Воркутауголь» | Печорский угольный бассейн, республика Коми |

| ОАО «СУЭК-Кузбасс» | Кемеровская область – Кузнецкий угольный бассейн |

| Объединение «Прокопьевскуголь» | Кемеровская область – Кузнецкий угольный бассейн |

| ОАО ХК «Якутуголь» | Южно-Якутский угольный бассейн, Республика Саха Якутия |

3 Географические границы товарного рынка.

Регионы добычи угля для коксования находятся на территории трех угленосных бассейнов: Печорского, Южно-Якутского и Кузнецкого. Эти угольные бассейны находятся, соответственно, в Северном, Дальневосточном и Западно-Сибирском районах. Географические границы рынков коксующихся углей могут определяться близостью поставок углей потребителю (например, поставки углей из Печорского бассейна в Северо-Западный экономический район) или марочным составом угольной продукции (необходимостью ее поставки в другие регионы).

4 Объем добычи угля.

Объемы добычи угля за 2009 г. представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Доля в добыче коксующихся углей по основным угледобывающим предприятиям Российской Федерации в 2009 г.

| Предприятие | Добыча, тыс. т | Добыча, % |

| ОАО УК «Кузбассразрезуголь» | 2 689 | 4,6 |

| ОАО УК «Южный Кузбасс» | 4 949 | 8,5 |

| ОАО «Распадская» | 10 548 | 18,1 |

| ОАО «ОУК “ЮжКузбассуголь”» | 10 005 | 17,1 |

| ОАО ПО «Сибирь-Уголь» | 3 371 | 5,8 |

| ООО «Холдинг “Сибуглемет”» | 7 092 | 12,1 |

| ОАО «Воркутауголь» | 6 033 | 10,3 |

| ОАО «СУЭК-Кузбасс» | 3 016 | 5,2 |

| ООО «Прокопьевскуголь» | 2 160 | 3,7 |

| ОАО ХК «Якутуголь» | 3 020 | 5,2 |

| Прочие | 5 509 | 9,4 |

| Всего | 58 392 |

Таким образом, объемы добычи угля крупнейшими угледобывающими предприятиями в 2009 г. составили, тыс. т: ОАО «Распадская» – 10 548, ОАО «ОУК “ЮжКузбассуголь”» – 10 005, ОАО «Воркутауголь» – 6 033.

5 Расчет показателей рыночной концентрации.

Расчет показателей рыночной концентрации представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Расчет коэффициентов рыночной концентрации CR-3 по данным за 2009 год

| Показатель CR-3 | Добыча |

| Объем трех крупнейших участников, тыс. т | 27 645 |

| Объем товара, тыс. руб. (цена 1 т коксовых углей ≈ 1950 руб.) | 53 908 |

| CR-3 | 47,3 |

6 Обоснование наличия (отсутствия) доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов на данном товарном рынке.

Обоснованием наличия доминирующего положения на рынке коксующихся углей является:

— наличие собственной транспортной инфраструктуры;

— наличие собственной сырьевой базы;

— наличие перерабатывающих мощностей.

Доминирующее положение поставщиков может быть также обусловлено качественными характеристиками марок углей [5].

7 Масштабы ввоза-вывоза (экспорта-импорта) товара.

Объемы экспорта концентрата коксующихся углей представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Объем экспортных поставок концентрата коксующегося угля российскими предприятиями в 2009 г.

| Предприятие | Объемы поставок | |

| тыс. т | % | |

| ОАО «СУЭК-Кузбасс» | 27 897 | 29,5 |

| ОАО УК «Кузбассразрезуголь» | 25 584 | 27,1 |

| ОАО ХК «СДС Уголь» | 11 193 | 11,8 |

| ОАО УК «Южный Кузбасс» | 3 976 | 4,2 |

| ОАО ХК «Якутуголь» | 2 130 | 2,3 |

| ООО УК «Заречная» | 4 251 | 4,5 |

| ОАО «Кузбасская ТК» | 2 680 | 2,8 |

| ОАО «Междуречье» | 2 318 | 2,4 |

| ОАО «Распадская» | 2 179 | 2,3 |

| ОАО «Шахта “Колмогоровская”» | 1 776 | 1,9 |

| Прочие | 10 548 | 11,2 |

| Всего | 94 532 |

8 Низкая степень открытости товарного рынка.

Низкая степень открытости рынка обусловлена достаточными объемами добычи коксующихся углей и производством концентрата.

9 Оценка состояния конкурентной среды рынка.

Рынок коксующихся углей умеренно концентрирован (добыча и реализация) с развитой конкуренцией.

10 Барьеры входа для предприятия на рынок и основные проблемы его деятельности на рынке обусловлены:

— небольшими запасами углей;

— большим объемом капитальных вложений;

— большими сроками окупаемости проекта;

— сложностью доступа к ресурсам (получение лицензии).

Источник