- Лечебные манипуляции и процедуры в офтальмологии

- Закапывание глазных капель

- Закладывание глазной мази

- Введение лекарственной пленки

- Удаление инородных тел

- Наложение повязки

- Субконъюнктивальные инъекции

- Массаж век

- Массаж слезного мешка

- Все виды инъекций

- Основные виды инъекций

- Внутривенные

- Внутримышечные

- Подкожные

- Внутрикожные

- Внутриартериальные

- Парабульбарные и субконъюнктивальные

- Правила проведения инъекций для предупреждения осложнений

- Видео

Лечебные манипуляции и процедуры в офтальмологии

Методы и протоколы лечения заболеваний органа зрения тесно связаны с выполнением определенных медицинских манипуляций, таких как:

- Закапывание под конъюнктиву глазных капель.

- Закладывание за веко глазной мази.

- Накладывание стерильной повязки.

- Выполнение субконъюнктивальных инъекций

- Массаж и пр.

В некоторых случаях очень полезно знать технику их выполнения.

Закапывание глазных капель

Данную процедуру в медицине также принято называть инстилляцией. Ее выполняют посредством пипетки или из наконечника-дозатора, находящегося на флаконе с глазными каплями. Если медикаментозное средство назначается пациенту с гнойным либо вирусным заболеванием, и пипетка, и флакон с каплями должны быть индивидуальными.

Необходимо помнить, что вместимость конъюнктивального мешка — одна капля лекарственного средства, которое при нормальном отведении слезы задерживается там примерно 5 минут.

Как правило, закапывают глазные капли в нижнюю конъюнктивальную полость, предварительно оттянув ватным тампоном нижнее веко. Глазное яблоко при этом необходимо завести кнутри и кверху.

Закапывать капли лучше всего в наружный угол глаза, обращая внимание на то, чтобы раствор не попал на роговицу глаза, которая обладает наибольшей чувствительностью. Ватный тампон впитывает при этом избыток лекарственного средства, препятствуя стеканию жидкости по лицу пациента. Глазные капли также можно закапывать и под верхнее веко, если оттянуть его и попросить больного опустить взгляд вниз.

Если в глаз необходимо закапать раствор сильнодействующего средства (к примеру, атропина), стоит позаботиться, чтобы оно не попало в нос во избежание его системного действия. Для этого указательным пальцем нужно прижать область слезных канальцев и удерживать его минуту или две.

Закладывание глазной мази

Глазную мазь закладывают за верхнее и нижнее веко. Процедуру выполняют специальной стеклянной палочкой либо выдавливают необходимой длины столбик средства непосредственно из тюбика, имеющего определенный наконечник. При этом, как тюбик мази, так и стеклянные палочки нужно сделать индивидуальными. Помещенная в конъюнктивальный мешок мазь задерживается в несколько раз дольше, чем капли и является более действенной. Однако ее закладывание противопоказано если существует возможность проникновение средства в полость глаза (при проникающих ранениях глазного яблока).

Процедуру закладки глазной мази проводят в положении пациента сидя со слегка запрокинутой назад головой и устремленным вверх взглядом. Нижнее веко нужно оттянуть ватным тампоном вниз и завести за него стеклянную палочку с определенным количеством мази. Затем отпускают веко и просят пациента закрыть глаз. Стеклянную палочку убирают из-под сомкнутых век, двигая ее к виску, мазь при этом остается в конъюнктивальной полости. Избыточное количество мази убирают на ватный тампон. Если мазь закладывается сразу из тюбика, закрывать глаз пациент может только после извлечения из конъюнктивального мешка наконечника.

Введение лекарственной пленки

Медикаментозные средства в форме лекарственной пленки — это тонкие овальные пластинки, способные медленно растворяться в слезной жидкости. Подобные пластинки имеют в своем составе определенные дозы лекарственных веществ и назначаются при том или ином заболевании глаз. Пленку, захваченную пинцетом, вводят в нижнюю конъюнктивальную полость, предварительно оттянув нижнее веко ватным тампоном. Затем нижнее веко осторожно отпускают и просят пациента прикрыть глаза на несколько минут. Попадая в слезную жидкость, лекарственная пленка размягчается и не вызывает у пациента ощущения инородного тела. По прошествии некоторого времени, она превращается в гель, а после и вовсе растворяется.

Удаление инородных тел

Попадая в глаз, инородные предметы, как правило, остаются на внутренней поверхности в бороздке верхнего века, находящейся в нескольких миллиметрах от межреберного края. В процессе моргания твердые инородные тела становятся причиной повреждения роговичного эпителия. Эти повреждения хорошо видны при закапывании раствора флюоресцеина, когда они предстают в виде царапин – зеленых полосок.

При поиске инородного тела в глазу, осмотр начинают с внутренней поверхности верхнего века, которое слегка выворачивают. Для удаления чужеродного предмета применяют влажный туго скрученный ватный тампон. Анестезии не требуется.

Если инородное тело находится на роговице глаза, при его удалении необходимо провести обезболивание глазными каплями с анестетиком. После этого поверхностные инородные тела извлекают влажным ватным тампоном, а внедрившиеся в роговичную поверхность — инъекционной иглой либо специальным копьем.

Наложение повязки

Наложение на глаза стерильной повязки необходимо при травмах глаза, при транспортировке пациента и после хирургических вмешательств. В офтальмологии повязки на глаз могут быть монокулярными и бинокулярными.

Монокулярной, называют повязку на один глаз. Она накладывается, когда движения глаза под повязкой не противопоказаны.

Такая повязка представляет собой ватно-марлевую стерильную подушечку, которую фиксируют к глазу двумя-тремя круговыми турами бинта вокруг головы. Не менее 20 см бинта при этом оставляют для завязывания свободными. Круговые туры фиксирующего бинтования чередуют с турами, проходящими через пораженный глаз. В этом случае, бинт накладывают вниз от затылка под мочку уха, затем через пораженный глаз вверх на противоположную сторону лба и затылок. Завязывать бинт нужно на лбу.

Бинокулярной называют повязку, которую накладывают на оба глаза пациента при их поражении или в случае, когда движения больным глазом абсолютно нежелательны (после операций, проникающих ранений и пр.).

Наложение бинокулярной повязки требует бинтования обоих глаз пациента, на которые накладываются стерильные ватно-марлевые подушечки. Фиксирующие туры, при этом, выполняются в обратном направлении и проходят через глаз ото лба, а затем под мочку уха, на затылок.

В офтальмологии вместо повязки достаточно часто применяют ватно-марлевые наклейки. Это стерильные ватно-марлевые подушечки наложенные поверх закрытого глаза, которые зафиксированы полосками пластыря к щекам и лбу.

Субконъюнктивальные инъекции

Это инъекции в конъюнктивальную полость, которые выполняют после троекратного с минутным интервалом обезболивания глазными каплями. При выполнении инъекции, конъюнктиву глаза захватывают у переходной складки с помощью пинцета, пациент смотрит вверх. У основания конъюнктивальной складки на глубину до 4мм вводят иглу, параллельно склере. Когда игла оказывается строго под конъюнктивой, осуществляют введение лекарственного раствора в объеме не превышающем 0,3-0,5 мл.

Массаж век

Сеансы массажа с выдавливанием секрета мейбомиевых желез рекомендованы при лечении блефарита. Перед массажем, в глаз трижды вносят раствор анестетика, соблюдая минутный интервал. Процедуру выполняют пальцем по веку, с подложенной за веко стеклянной палочкой, либо двумя стеклянными палочками. По окончании процедуры массажа влажным тампоном секрет мейбомиевых желез сразу удаляется. Для обезжиривания края века применяют смесь спирта и эфира, смазывают спиртовым раствором 1% бриллиантового зеленого либо раствором календулы на спирту.

Массаж слезного мешка

Такой массаж назначается для лечения дакриоцистита новорожденных. Его проводят осторожными вибрационными надавливаниями у внутреннего угла глаза одним пальцем на область слезного мешка сверху вниз. При этом, палец располагают таким образом, чтобы были пережаты одновременно оба слезных канальца. В этом случае, внутри слезного мешка возникает высокое давление, с помощью которого в нос проталкивается желатинозная пробка, которая закрывает слезно-носовой канал. По завершении процедуры массажа, в глаз младенца вносят капли с дезинфицирующим раствором.

Шилова Татьяна Юрьевна

Врач-офтальмолог высшей категории

микрохирург

Источник

Все виды инъекций

Инъекция — это способ введение лекарственных препаратов внутрь тканей посредством укола. Данный способ позволяет очень быстро доставить нужные вещества в системный кровоток или локальную область организма, нуждающуюся в терапии. Действие препаратов, введённых с помощью инъекций, начинается всего через несколько минут или даже секунд. Благодаря этому уколы чрезвычайно часто используются в медицинской практике.

Основные виды инъекций

- Внутривенная.

- Внутримышечная.

- Подкожная.

- Внутрикожная.

- Внутриартериальная.

- Парабульбарная (у глазного яблока).

- Внутрикостная.

Теперь рассмотрим подробнее каждый из этих видов уколов.

Внутривенные

Игла вводится непосредственно в просвет вены. Лекарственные препараты моментально проникают в кровяное русло и оказывают действие. По технике выполнения это один из самых сложных видов уколов, так как нужно попасть в кровеносный сосуд, не проткнув его насквозь. Кроме того, в вену не должно попасть инфекции и пузырьков воздуха. Внутривенные инъекции делают с помощью шприца или трансфузионных систем. Медленное вливание через капельницы с катетером позволяет пролонгировать действие препарата на несколько часов и равномерно распределить его поступление, что очень удобно в терапии лежачих больных.

Внутривенные инъекции делают в большинстве случаев, когда необходимо быстрое поступление препарата в кровь и начало его действия. Это незаменимый инструмент скорой помощи. Но, следует иметь в виду, что введение внутрь сосуда имеет большее число возможных осложнений, чем подкожное и внутримышечное. Случаются тромбоэмболии, инфицирование, гематомы в области прокола, ожоги и воспаление стенок вен и т. д. Выполнять внутрисосудистые вливания людям без медицинского образования запрещено.

Внутримышечные

Введение иглы в толщу мышц — это внутримышечная инъекция. Мышцы хорошо снабжаются кровью и лимфой, поэтому биодоступность введенных веществ высока. Действие введённых таким образом препаратов наступает значительно медленнее, чем при внутривенном вливании, обычно эффект становится заметен через 30-45 минут. Препарат, введённый в мышцу, некоторое время содержится там в виде своеобразного депо, откуда он постепенно поступает в кровь и оказывает действие на организм.

Внутримышечные инъекции используют в тех случаях, когда не нужно скорое действие, а просто надо ввести суточную или многочасовую дозу препарата, чтобы он медленно усваивался (например, введение антибиотиков). По технике выполнения уколы в мышцу — самые простые, но при неправильной технике также возможны осложнения: попадание в крупные сосуды, нервные стволы, инфицирование.

Подкожные

При подкожных уколах игла вводится на глубину не более 15 мм. Препарат попадает в слой подкожно-жировой клетчатки. Таким способом можно вводить небольшие количества препаратов (до 2 мл). Перед осуществлением укола кожу собирают в складку, затем в эту складку вводится игла под углом 45 и медленно выпускается жидкость. Оптимальные места для выполнения — пространство под лопатками, передненаружная сторона бедра, наружная часть плеча, нижняя часть подмышки, то есть, все места, где легко сделать кожную складку.

Подкожные инъекции применяют в тех случаях, когда не нужно срочное начало действия препарата, но желательно миновать желудочно-кишечный тракт. Кроме того, бывают медикаменты, которые разрушаются в ЖКТ или плохо усваиваются в нём. Подкожные уколы просты по технике, а в случае ошибки дают даже меньше осложнений, чем внутримышечные. Поэтому подкожные инъекции разрешены к выполнению людям без медицинского образования. Из возможных осложнений — инфицирование и возникновение гематомы в месте укола. Подкожное введение часто применяется при вакцинации.

Внутрикожные

Введение препаратов в кожу не так просто технически, требует определённой сноровки. Тонкая игла должна проникнуть только под верхний роговой слой, но не в подкожную жировую клетчатку. Признаком правильного выполнения инъекции является светлый бугорок с препаратом, появляющийся на коже после введения. Через некоторое время он рассасывается.

Внутрикожное введение препаратов чаще всего используют в косметологии для нормализации состояния кожи, а также при тестировании на аллергены и на специфические реакции иммунитета (проба Манту, реакция Шика и т. д.). Таким способом вводят также некоторые типы местной анестезии. Как правило, их делают на внешней поверхности плеча и предплечья. Выполнять такие инъекции не специалистам (людям без медицинской подготовки) — запрещено.

Внутриартериальные

Введение иглы и лекарственных препаратов в артерию даёт практически моментальный и сильный эффект, но также сопряжено с большими рисками серьёзных осложнений, поэтому используется относительно редко. Чаще всего для вливаний используют большеберцовую и лучевую артерию.

Выполнять внутриартериальные вливания может только врач.

Парабульбарные и субконъюнктивальные

Введение иглы и лекарственного препарата в область непосредственно рядом с глазным яблоком. Данный вид инъекций используется при терапии офтальмологических заболеваний. Парабульбарная область — это подкожное пространство непосредственно рядом со стенкой глазного яблока. Уколы туда можно делать только тонкой иглой. Очень важен соответствующий угол и глубина проникновения, поэтому выполнять их может только квалифицированный офтальмолог.

Правила проведения инъекций для предупреждения осложнений

Практически все осложнения можно предотвратить, если соблюдать стерильность и избегать попадания пузырьков воздуха в жидкость. После вскрытия нельзя касаться иглы, место инъекции нужно обработать ватой со спиртом. Использовать только стерильные препараты из ампул.

Пузырьки воздуха из жидкости требуется тщательно удалять по той причине, что при попадании в кровь, они вызывают образование тромба. Особенно опасно такое осложнение при внутриартериальных инъекциях, чуть менее — при внутривенных.

В нашей клинике инъекции выполняют квалифицированные специалисты, приходите и выполняйте процедуры без риска осложнений!

Источник

Видео

Субконъюнктивальные инъекции в ветеринарной офтальмологии /Subconjunctival injections in veterinary ophthalmology

Автор (ы): Соломахина Л.А., главный врач, врач-офтальмолог Воронежского ветеринарного комплекса «Кот М@троскин», член Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO) и Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO), аспирантка кафедры терапии и фармакологии ВГАУ им. Петра I

Журнал: №1 — 2021

ПКГ – передняя камера глаза

ВГД – внутриглазное давление

ВГЖ – внутриглазная жидкость

Ключевые слова: субконъюнктивальные инъекции, ветеринарная офтальмология

Keywords: Subconjunctival injections; Veterinary ophthalmology

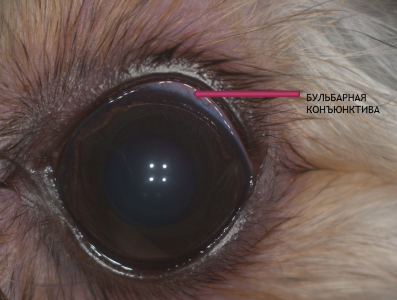

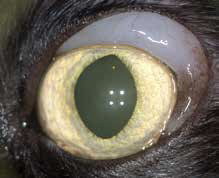

Субконъюнктивальная инъекция представляет собой введение лекарственного препарата под бульбарную конъюнктиву, то есть под конъюнктиву, которая покрывает глазное яблоко. Введение препаратов под пальпебральную конъюнктиву не является настолько эффективным, как введение под бульбарную конъюнктиву, так как в первом случае препарат по большей части всасывается в системный кровоток, практически не проникая в сам глаз. Поэтому необходимо четко различать бульбарную (рис.4) и пальпебральную(рис.5) конъюнктиву.

Subconjunctival injection is the injection of a drug under the bulbar conjunctiva, that is, under the conjunctiva that covers the eyeball. The introduction of drugs under the palpebral conjunctiva is not as effective as the introduction under the bulbar conjunctiva, since in the first case, the drug is mostly absorbed into the systemic circulation, practically without penetrating into the eye itself. Therefore, it is necessary to clearly distinguish between bulbar (Fig. 4) and palpebral (Fig. 5) conjunctiva.

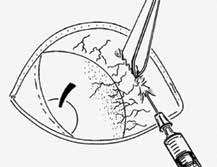

Рис. 1. Техника субконъюнктивального введения препаратов при помощи пинцета

Показания к субконъюнктивальному введению

Субконъюнктивальное введение обеспечивает высокую концентрацию препарата на глазной поверхности, в передней камере глаза и обеспечивают эффект депо различной длительности в зависимости от того, какой препарат используется (внутриглазное проникновение также изменяется в зависимости от типа препарата), поэтому данный способ введения наиболее часто применяется при различных патологиях роговицы и передней сосудистой оболочки в составе комплексной местной и системной терапии.

Рис. 2. Техника субконъюнктивального введения препаратов без использования пинцета

Противопоказания к субконъюнктивальному введению

Далеко не все препараты можно вводить данным способом. Прежде чем использовать какой-либо препарат субконъюнктивально необходимо ознакомиться с его инструкцией и посмотреть есть ли опыт его субконъюнктивального введения в гуманной медицине или в ветеринарии.

Существуют препараты, которые категорически запрещено вводить данным способом. Например, полимиксин В, который обладает выраженным раздражающим эффектом.

Важно помнить, что любой местный препарат, содержащий консервант не может быть использован субконъюнктивально.

Если роговица флюоресцин положительна, то данным способом запрещено вводить кортикостероидные препараты, так как это может привести к ухудшению состояния роговицы вплоть до ее перфорации. Особенно опасны в данном случае инъекции пролонгированных кортикостероидов, которые в зависимости от препарата создают депо от 7 до 21 дня. Даже от однократного введения кортикостероидного препарата короткого действия может быть огромная проблема в случае, если на момент введения роговица была флюоресцин положительна, а если при наличии на роговице язвенного дефекта вы использовали пролонгированный кортикостероидный препарат, осложнения будут еще более тяжелыми. На самом деле, даже когда Вы вводите пролонгированный кортикостероид при флюоресцин отрицательной роговице, это определенный риск как для собак, так и особенно для кошек (высокая вероятность развития герпетического язвенного кератита). Ведь если на фоне данной инъекции на роговице возникает язва, то депо этого препарата не даст нормальному ее заживлению. Поэтому кортикостероиды длительного действия назначаем только по четким показаниям (обычно это тяжелые передние увеиты, которые не контролируются на стандартной системной и местной противовоспалительной терапии) и под контролем флюоресцинового теста.

Рис. 3. Внешний вид глаза после субконъюнктивальной инъекции

Давайте ознакомимся со списком необходимого для осуществления субконъюнктивальных инъекции:

– антибактериальный раствор для орошения глазной поверхности (Бетадин 1:50/Хлоргексидин 0.05%);

– местный анестетик (Инокаин/Алкаин);

– ирифрин 2.5% (на случай подкравливания из места инъекции);

– пинцет типа колибри (при субконъюнктивальном введении при помощи пинцета);

– ретрактор для века (преимущественно для лошадей) (рис.6).;

– лекарственный препарат для субконъюнктивального введения.

Перед проведением субконъюнктивального введения глазная поверхность орошается раствором Бетадина 1:50 или 0,05% раствора хлоргексидина для создания антибактериального эффекта. Далее наносится местный анестетик. Данная процедура не является болезненной и у многих животных может быть выполнена без обезболивания, однако при необходимости можно использовать эпибульбарную анестезию. Эпибульбарная анестезия представляет собой местное обезболивание глазной поверхности при помощи закапывания (инстилляции) в конъюнктивальный мешок обезболивающего вещества. Местно-анестезирующие средства – это лекарственные средства, которые подавляют возбудимость чувствительных нервов, а также блокируют проведение нервных импульсов по нервным волокнам. Анестезирующее вещество может закапываться в конъюнктивальный мешок (наиболее часто это производится перед интракамерным введением), или же ватная палочка, смоченная местным анестетиком может прикладываться к бульбарной конъюнктиве в месте дальнейшей инъекции (наиболее часто данный способ используется для субконъюнктивального введения). Последний способ нанесения местного анестетика обладает более щадящим воздействием на глазную поверхность, так как оказывает локальное анестезирующее воздействие на конъюнктиву и практически не попадает на роговицу, тем самым уменьшается подсушивающий эффект от применения местных анестетиков, что минимизирует риск развития или прогрессирования язвенного кератита. Кроме того, на ватный аппликатор можно нанести несколько капель ирифрина 2.5% и приложить к месту введения, если наблюдается подкравливание из сосудов бульбарной конъюнктивы (фенилэфрин 2,5% вызывает констрикцию конъюнктивальных артериол, что способствует остановке капиллярного кровотечения если вы попали в сосуд).

Для эпибульбарной анестезии мы применяем такие препараты как инокаин или алкаин.

При наличии инокаина у поставщиков выбор падает в его сторону, так как флакон имеет меньший объем и, следовательно, быстрее расходуется, не контаминируясь вторичной микрофлорой. Инокаин применяется только для закапывания в конъюнктивальный мешок, его нельзя вводить инъекционно. Инокаин (оксибупрокаин) 0,4% является местно-анестезирующим средством, который блокирует нервные окончания. Препарат оказывает менее выраженное раздражающее воздействие на роговицу и конъюнктиву по сравнению с тетракаином и прочими местно-анестезирующими препаратами. При локальном применении действующее вещество хорошо проникает в ткани. Препарат выпускается в форме глазных капель и представляет собой прозрачный бесцветный раствор. В 1 мл препарата содержится 4 мг беноксината гидрохлорида (оксибупрокаина гидрохлорида). Местно-анестезирующий эффект роговицы и конъюнктивы возникает через 30 секунд и сохраняется 15 минут. После однократного закапывания препарата в конъюнктивальный мешок оксибупрокаин легко проникает в роговичную строму и конъюнктиву. В последующие 15 минут возникает снижение количественной концентрации препарата в строме роговицы, что обеспечивает 12-15 минутную анестезию при однократном нанесении.

Существует 2 основных способа субконъюнктивального введения препаратов:

1.Субконъюнктивальное введение при помощи пинцета (рис.1).

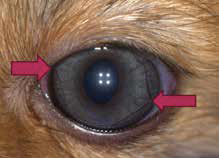

2.Субконъюнктивальное введение нанизывающим движением иглы (рис.2).

В первом случае мы подхватываем бульбарную конъюнктиву атравматичным пинцетом для конъюнктивы и роговицы типа колибри и производим вкол иглы. После того, как игла вошла под конъюнктиву, начинаем вводить препарат. При введении мы видим, как под конъюнктивой надувается шарик из введенной жидкости (рис.3), который в зависимости от лекарственного препарата имеет разную скорость резорбции (от нескольких минут до нескольких часов). Данный способ субконъюнктивального введения для некоторых специалистов является более простым и контролируемым (минимальный риск сквозной перфорации конъюнктивы), однако некоторые животные, несмотря на местную анестезию, могут немного беспокоиться в момент захвата конъюнктивы пинцетом, кроме того, нужны «третьи руки» для того, чтобы раздвинуть веки, что несколько усложняет данную манипуляцию. В виду перечисленных выше моментов мне больше нравится применять вторую технику введения, так как в данном случае мы осуществляем субконъюнктивальное введение нанизывающим движением иглы без применения каких-либо подручных средств. Врач сам раздвигает веки животного и производит аккуратное нанизывающее движение конъюнктивы с введением под нее лекарственного препарата. На мой взгляд, данный способ введения крайне прост в исполнении и нужно просто приноровиться. Животные переносят данную процедуру абсолютно спокойно и, как уже было сказано ранее, далеко не всегда в данном случае требуется местное обезболивание. В этом явный плюс второй техники, так как не стоит злоупотреблять местными анестетиками для проведения данной процедуры, ведь так или иначе они сушат роговицу. Если речь идет об однократном субконъюнктивальном введении на фоне местного анестетика, то безусловно ничего страшного не произойдет, а если это цикл из ежедневных введений в течение длительного промежутка времени, то это уже совсем другая история, и в данном случае для осуществления местного обезболивания я рекомендую не закапывать местный анестетик (таким образом он орошает всю глазную поверхность и сушит роговицу), а наносить его на ватный аппликатор и прикладывать к месту введения (таким образом, мы минимизируем подсушивающий эффект на роговицу местного анестетика).

Безусловно, удобней всего осуществлять субконъюнктивальное введение в верхнем сегменте, однако для максимального проникновения препарата в переднюю камеру глаза (ПКГ) рекомендовано субконъюнктивальное введение в бульбарную конъюнктиву в области на цифры 3 и 9 вечера, если рассматривать глаз как циферблат часов (из-за наличия у животных третьего века введение удобно осуществлять в латеральном сегменте). (рис.7). Именно в эту область входят длинные цилиарные артерии, через которые препарат попадает в переднюю сосудистую оболочку и создается максимальная концентрация в ПКГ. Общеизвестно, что введенные в кровеносное русло лекарственные вещества наиболее быстро и в достаточном количестве достигают отдельных органов и даже их фрагментов. При этом оптимальным является введение препарата в артерии, являющиеся магистральными для органа в целом или его фрагмента. Для переднего сегмента глаза (радужки, цилиарного тела) одними из ведущих магистральных сосудов являются передние цилиарные артерии, что подтверждено клинически и экспериментально. Эти сосуды расположены эписклерально, отчетливо визуализируются при биомикроскопии и доступны различного рода воздействиям. Это позволяет достичь максимального насыщения лекарственным препаратом радужки и цилиарного тела у животных с передними увеитами при субконъюнктивальном введении. Было проведено медицинское исследование, где препарат вводили в смеси с флюоресцином субконъюнктивально в области длинных цилиарных артерий, использовали метод электрофареза и регистрировали появление раствора в передней сосудистой оболочке, что доказывало эффективность введения именно в этих участках.

Рис. 4. Бульбарная конъюнктива глазного яблока

Рис. 5. Пальпебральная конъюнктива глазного яблока

Рис.6. Применение ретрактора век у лошади

Рис. 7. Места входа длинных цилиарных артерий (именно эти области наиболее подходят при необходимости создать

максимальную концентрацию препарата в передней сосудистой оболочке).

Если субконъюнктивальное введение используется при патологиях роговицы, то инъекция должна осуществляться максимально близко к очагу поражения.

Субконъюнктивальные инъекции позволяют обойти барьер эпителия роговицы и проникнуть транссклерально. Часть инъекционного препарата вытекает обратно через инъекционный тракт и поглощается, как при обычном местном введении. Для минимизирования утечки препарата рекомендовано совершить вращательное движение в момент извлечения иглы. При субконъюнктивальном введении необходимо держать шприц так, чтобы вы смогли вести препарат не перехватываясь, то есть пальцы сразу размещаем на поршне шприца.

Осложнения после субконъюнктивального введения:

– Сквозная перфорация конъюнктивы с вытеканием части или всего инъекционного препарата. Для минимизирования риска данного осложнения не рекомендовано использовать технику введения при помощи пинцета, так как у некоторых животных с тонкой конъюнктивой даже при применении атравматичного пинцета в местах его приложения может наблюдаться подтекание введенного лекарственного раствора. Кроме того, не рекомендовано сильно продвигать иглу и менять ее направление, так как в этом случае тоже высокий риск сквозной перфорации конъюнктивы. Введенный лекарственный препарат очень хорошо сам даже без продвижения иглы распределяется валиком, поэтому нет необходимости в чрезмерном продвижении иглы в момент введения препарата.

– Геморрагии в местах инъекций. Обычно геморрагии являются незначительными и рассасываются в течение 7-10 дней. Инъекции препаратов пролонгированного действия должны избегаться в этих местах, потому что они зачастую приводят к гранулематозным образованиям, а резорбция препарата в участках геморрагий замедлена. Для минимизирования риска возникновения геморрагий можно приложить к месту введения ватный апликатор, смоченный ирифрином 2,5% и немного подержать.

– Перфорация роговицы или склеры при субконъюнктивальном введении агрессивным животным. В таких случаях необходимо взвесить риски и пользу. Если необходимо сделать разовую субконъюнктивальную инъекцию (например, ввести пролонгированный кортикостероид) агрессивному животному, имеет смысл сделать седацию. Если животному требуется цикл, например, из 10 инъекции, то либо вы назначаете успокаивающие препараты (Габапентин и т.д.) на период манипуляций, либо отказываетесь от данного способа введения.

– Формирование субконъюнктивальных бляшек (рис.8). Данное осложнение наиболее часто возникает при субконъюнктивальном введении пролонгированных кортикостероидов (кеналог и т.д.).

Рис. 8. Бляшка в субконъюнктиве после введения Кеналога

Препараты для субконъюнктивального введения

Основными группами препаратов, которые можно вводить данным способом являются антиоксидантные препараты, фибринолитики, мидриатики, кортикостероиды и антибактериальные препараты.

Из перечисленного выше наиболее часто используется субконъюнктивальное введение антиоксидантных препаратов (эмоксипин), фибринолитиков (актилизе, гемаза), мидриатиков (мезатон) или же офтальмологических композиций (актилизе + мезатон), кортикостероидов (дексаметазон, кеналог), антибиотиков, кофеин-бензоат натрия.

Место субконъюнктивального введения зависит от конкретной патологии. Если необходимо добиться, чтобы препарат максимально проник в переднюю сосудистую оболочку, то субконъюнктивальное введение необходимо производить непосредственно над одной из магистральных передних цилиарных артерий, то есть, если рассматривать глаз как циферблат часов, в области – на 3 и 9. При патологиях роговицы препарат вводится субконъюнктивально максимально близко к очагу поражения.

Рассмотрим основные препараты, которые можно использовать для субконъюнктивального введения.

Эмоксипин 1% (метилэтилпиридинола гидрохлорид)

Метилэтилпиридинол обладает ангиопротекторными свойствами, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, улучшает микроциркуляцию. Препарат обладает антитоксическим действием, ретинопротекторными свойствами, защищает сетчатку от повреждающего действия света высокой интенсивности, способствует рассасыванию внутриглазных кровоизлияний. Эмоксипин 1% вводят субконъюнктивально ежедневно, или через день по 0,2-0,5 мл. Субконъюнктивальное введение эмоксипина осуществляют курсами длительностью 10-30 дней. На протяжении одного календарного года можно повторять курс лечения 2-3 раза. Обычно эмоксипин вводится кошкам в объеме 0,3-0.5 мл на одно введение, а собакам 0,5-1,0 мл. С целью защиты глаза при проведении манипуляции лазерной коагуляции производится введение 1% раствора эмоксипина дважды – за 24 часа и за 1 час до начала операции. После проведения хирургического вмешательства на протяжении 2-10 дней вводят лекарственный препарат тем же способом по 0,3-1.0 мл 1% раствора один раз в сутки ежедневно в среднем 10-12 дней. При необходимости курс лечения можно довести до 30 инъекций. Относительным минусом субконъюнктивального введения эмоксипина является то, что инъекция препарата является болезненной, поэтому перед его введением необходимо взвесить риски и пользу.

Актилизе относится к группе тканевого активатора плазминогена (Tissue-type plasminogen activator; tPA), обладает выраженными фибринолитическими свойствами. Показанием для субконъюнктивального введения актилизе являются передние увеиты. Актилизе вводится только когда кровотечение взято под контроль (не следует применять данный препарат во время или непосредственно после кровотечения) в дозе 50-100 мкг, что соответствует 0.05-0.1 мл раствора соответственно. При необходимости под конъюнктиву можно вводить и большую дозу препарата. Самое важное, чтобы доза препарата для субконъюнктивального введения не превышала дозу, разрешенную для системного введения. Кроме того, перед введением препарата необходимо удостовериться, что у животного нет проблем со свертыванием крови. Доза актилизе для системного введения составляет 0.5-1.5 мг на кг. Актилизе может храниться в замороженном виде до готовности к использованию, что очень удобно, учитывая высокую стоимость самого флакона (50 мл).

Зачастую введение актилизе производится не в чистом виде, а в качестве офтальмологической композиции актилизе + мезатон. Данная композиция включает в себя:

– фибринолитик (тканевой активатор плазминогена (tPA)) в виде алтеплазы (актилизе) в концентрации 50 мкг (0.05 мл);

– мидриатик в виде фенилэфрина (мезатон) в концентрации 1 мг (0.1 мл);

– разбавитель в виде стерильного натрия хлорида 0.9% в концентрации 0.45 мг (0.05 мл).

Компоненты офтальмологической композиции смешиваются непосредственно перед применением (актилизе быстро размораживается при комнатной температуре, к нему добавляется стерильный фенилэфрин из ампулы и если требуется увеличить объем вводимой смеси, то добавляется стерильный натрия хлорид 0.9%). Готовый к применению раствор можно хранить в холодильнике не более 24 часов, без холодильника при температуре не выше 25°С до 8 часов. Офтальмологическую композицию рекомендуется вводить одним из двух способов, исходя из степени тяжести переднего увеита. Интракамерный способ введения (введение офтальмологической композиции в ПКГ) рекомендуется для передних увеитов тяжелой степени тяжести, а для увеитов легкой и средней степени тяжести достаточно субконъюнктивального введения в области входа длинных цилиарных артерий, так как он является малотравматичным и не требует общей анестезии.

Мезатон 1% (фенилэфрина гидрохлорид)

Мезатон (фенилэфрин), входящий в состав офтальмологической композиции представляет собой альфа-адреномиметик.

Мезатон можно использовать субконъюнктивально или интракамерно (в переднюю камеру глаза) в качестве мидриатического и сосудосуживающего средства (препарат вызывает сужение артериол, тем самым уменьшая экссудацию) как в монорежиме, так и в составе офтальмологиче-ской композиции (актилизе + мезатон). При введении препарата в переднюю камеру глаза возникает моментальный мидриаз, что используется при факоэмульсификации катаракты, при прочих интракамерных операциях для профилактики передних и задних синехий, для устранения свежих синехий. Обычно для субконъюнктивального и интракамерного введения мезатон вводится в максимальной дозе 0,1 мл. Этой дозы достаточно для достижения необходимого эффекта (мидриаза и вазоконстрикторного действия). Системная доза мезатона не должна превышать 0.5-1 мг на кг массы тела, что соответствует 0.05-0.1 мл на кг массы тела.

Гемаза представляет собой фибринолитический препарат. Показанием для субконъюнктивального введения гемазы являются передние увеиты, гифемы. Причем, как и в случае с актилизе, субконъюнктивальное введение подходит для увеитов легкой и средней степени тяжести. Для тяжелых передних увеитов, после интраокулярных операций рекомендовано вводить препарат в переднюю камеру глаза. Препарат вводится субконъюнктивально в дозе 5000 ME до 10 инъекций на курс. Если сравнить применение в качестве фибринолитической терапии препарат актилизе и немаза, то с нашей точки зрения гораздо более эффективным является препарат актилизе.

Дексаметазон (дексаметазона натрия фосфат)

Дексаметазон представляет собой синтетический глюкокортикоид короткого действия. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное действие. Субконъюнктивальное введение дексаметазона показано при аллергическом конъюнктивите, тяжелом аутоиммунном кератитите и кератоконъюнктивите без повреждения эпителия роговицы, ирите, иридоциклите, склерите, эписклерите, воспалительном процессе после травм глаза, в послеоперационном периоде после различных интраокулярных операций, симпатической офтальмии, иммуносупрессивном лечение после трансплантации роговицы. Доза препарата на субконъюнктивальное введение составляет 0.3-1.0 мл в зависимости от массы тела животного х 1 раз в день в среднем 10 дней. Важно помнить, что субконъюнктивальное применение кортикостероидов (как короткого действия, так и пролонгированных) возможно только при флюоресцин – отрицательном окрашивании роговицы. Особенно аккуратно нужно относиться к введению пролонгированных гормонов и особенно у кошек из-за риска обострения герпетического кератита. Применение кортикостероидов у лошадей может предрасполагать к грибковому кератиту.

Кеналог представляет собой синтетический глюкокортикостероидный гормон. Препарат обладает выраженным пролонгированным противовоспалительным эффектом. Субконъюнктивальное введение кеналога показано при тяжелых увеитах и аутоиммунных кератитах. Важно помнить, что бензиловый спирт, добавленный к ацетониду триамцинолона токсичен для глаза. Поэтому для субконъюнктивального введения рекомендовано брать только «кристаллы» действующего вещества без разбавителя (получаются путем осаждения) с добавлением к ним 0.9% натрия хлорида. Рекомендуемая доза кеналога для субконъюнктивального введения составляет 2 мг (0.05 мл). При необходимости доза может быть увеличена. Эффект депо лекарственного препарата сохраняется от 2 до 4 недель. Довольно неприятным побочным эффектом после введения кеналога является образование плотных бляшек в субконъюнктиве, которые зачастую до конца не рассасываются и в некоторых случаях при необходимости могут быть удалены оперативно. Для минимизирования образования подобного рода бляшек необходимо смешать кристаллы кеналога с 0.9% натрия хлоридом и тщательно встряхнуть полученный раствор перед введением.

В некоторых источниках описано применение depo-medrol (метилпреднизолон) для субконъюнктивальных инъекций. Показания к примению схожи с кеналогом. Препарат обладает выраженным пролонгированным противовоспалительным эффектом. Эффект депо лекарственного препарата сохраняется от 1 до 2 недель, однако при субконъюнктивальном введении он в большей степени, чем кеналог может вызывать побочные реакции в виде гранулем и даже абсцедирования, поэтому в качестве пролонгированных кортикостероидов рекомендован субконъюнктивальное применение кеналога. В нашей практике в качестве кортикостероидных препаратов для субконъюнктивального применения наиболее часто используется дексаметазон или кеналог.

Субконъюнктивальное введение антибактериальных препаратов в ветеринарии используется реже, чем их местное применение. Это связано с тем, что для создания необходимой концентрации антибиотика на глазной поверхности отлично подходят его закапывания. Антибактериальные препараты для субконъюнктивального введения используются в основном для лечения эндофтальмитов или после введения лекарственных препаратов в стекловидное тело для профилактики эндофтальмита. Для субконъюнктивального использования наиболее часто применяют ванкомицин (25 мг) и цефтазидим (100 мг).

Кофеин (кофеин-бензоат натрия). При субконъюнктивальном введении Кофеин улучшает микроциркуляцию и активизирует метаболические процессы цилиарного эпителия. Показанием для субконъюнктивального введения кофеина является гипотония глазного яблока (после полост-ных глазных операций, цилиохориоидальная отслойка сетчатки, гипотоническая отслойка сетчатки). В офтальмологии препарат применяется субконьюнктивально по 30 мг 1 раз в день, ежедневно. Количество инъекций зависит от внутриглазного давления и глубины передней камеры.

1. Егоров Е. А., Лопухина И. Ю. Применение Триамцинолона ацетонида (Кеналог-40) для лечения заболеваний глаз. // Офтальм. журн. 1980. — № 4. — С. 212-21

2. Соломахина Л.А. Применение тканевого активатора плазминогена (tPA) в ветеринарной офтальмологии / Л.А. Соломахина // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. – М., 2017. — №6. — с.30-32.

3. Способ лечения передних увеитов животных и птиц легкой и средней степени тяжести: пат. 2707279 Рос. Федерация № 2018141450; заявл. 26.11.18; опубл. 26.11.19.

4. Способ лечения передних увеитов животных и птиц тяжелой степени тяжести» пат. 2706338 Рос. Федерация № 2018141520; заявл. 26.11.18; опубл. 18.11.19.

5. BSAVA Manual of Small Animal Ophthalmology. Simon Petersen – Jones, Sheila Crispin,2002.

6. Ophthalmology for the Veterinary Practitioner. Frans C. Stades, Milton Wyman, Michael H. Boevé, Willy Neumann, Bernhard Spiess,2007.

7. Slatter’s Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, Edition 4 ISBN: 978-0-7216- 0561-6 Copyright © 2008, 2001, 1990, 1981 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.

8. Veterinary ophthalmology / edited by Kirk N. Gelatt, Brian C. Gilger, Thomas J. Kern. – 5th ed.

Источник