Подземное строительство

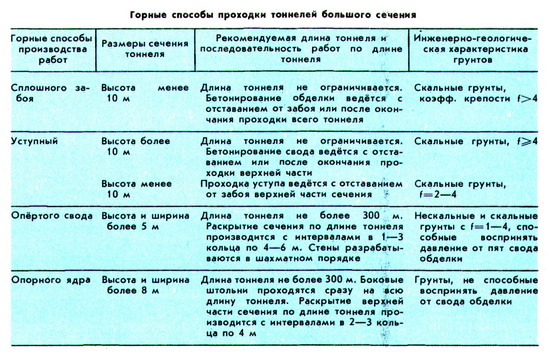

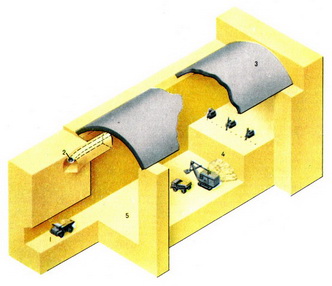

Проходка выработок с использованием буровзрывных работ (горные способы) заключается в разработке всего сечения за один приём или по частям с установкой при необходимости временной или постоянной крепи. Горные выработки (тоннели) высотой до 10 м, залегающие в крепких скальных грунтах, проходят сплошным забоем. После бурения шпуров по всему поперечному сечению выработки и их заряжания производят взрыв зарядов, затем проветривание тоннеля, уборку и вывозку горной массы, крепление (обделка выполняется на определённом расстоянии от забоя или после окончания проходки всего тоннеля). Способы проходки приведены в табл.

Выработку (тоннель) высотой свыше 10 м в скальных грунтах с коэффициентом крепости f>=4 сооружают способом нижнего уступа. Вначале проходят верхнюю часть выработки и осуществляют крепление свода. Нижний уступ обычно разрабатывают после окончания работ по бетонированию свода, затем выполняют крепление стен и лотка выработки. Имеются решения, позволяющие в ряде случаев совмещать проходку верхних и нижних частей выработки. Способом нижнего уступа могут проходиться выработки высотой менее 10 м, но залегающие в недостаточно устойчивых грунтах (f=2-4). При этом проходка верхней части выработки опережает проходку нижней части на 30-50 метров. В таких грунтах применяют также способ ступенчатого забоя, при котором проходка ведётся ступенями (ярусами) высотой 4-7 м и растягивается по длине выработки на 30-50 метров. Каждый уступ разрабатывается одновременно, продвижение забоя ведётся сразу на всех ярусах.

Реклама

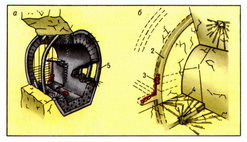

Выработки (тоннели) небольшой протяжённости (до 300 м) в грунтах с fкp=1-4, оказывающих горное давление, разрабатывают опёртого свода способом или опорного ядра способом. Первый способ применяется для выработок высотой и шириной свыше 5 м, проходимых в грунтах, способных воспринять давление от пят бетонного свода, второй — в тоннелях высотой и шириной свыше 8 м в грунтах, не способных воспринять давление от бетонного свода крепи.

В отдельных случаях на коротких участках применяют способ полностью раскрытого сечения, по которому разработку забоя ведут мелкими элементами с применением деревянной крепи. При проходке выработок (тоннелей) в скальных грунтах крепление осуществляется преимущественно анкерами и набрызг-бетоном, в нарушенных и мягких грунтах — металлическими или железобетонными арочными крепями. На участках неустойчивых грунтов, оказывающих большое горное давление, в геологических разломах, заполненных дроблёным материалом, плывунах и сильно обводнённых грунтах производят предварительное укрепление окружающего массива (путём инъекции глинистыми, цементно-песчаными или химическими растворами, а также замораживанием грунтов), устраивают экран из труб, ведут проходку под сжатым воздухом, применяют искусственное водопонижение и другие специальные способы ведения горно-строительных работ. В качестве крепи выработок в таких условиях используют главным образом монолитный бетон или железобетон.

Способы щитовой проходки применяют при сооружении выработок (тоннелей) диаметром от 2 до 10 м в грунтах с f4. Проходка ведётся на полное сечение с применением щита, т.е. агрегата, представляющего собой передвижную крепь. Грунты разрушают отбойными молотками с выдвижных платформ (немеханизированные щиты) или различного типа рабочими органами (механизированные щиты). Обделка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из железобетонных блоков или тюбингов (железобетонных или чугунных), или же конструкцию из монолитного бетона, образовавшуюся в результате прессования бетонной смеси домкратами в осевом направлении при движении щита вперёд.

В неустойчивых песчаных грунтах применяют щиты с рассекающими горизонтальными площадками или специальные герметизированные механизированные щиты, в которых лобовая часть забоя пригружена стабилизирующим раствором (бентонитовым или грунтовым).

К щитовым способам можно отнести и способ продавливания, который заключается в том, что из монтажной камеры, устанавливаемой в начале тоннеля, при помощи мощных домкратов вдавливают в грунт одно за другим готовые, чаще всего цельнозамкнутые звенья железобетонной крепи, ширина звена до 3 м, длиной 1 метр. По мере продвижения производятся разработка грунта в забое и удаление его по готовому тоннелю. Домкраты упираются в вертикальную инвентарную опорную стенку монтажной камеры и опускаемое звено крепи. Первое звено, вдавливаемое домкратами в грунт, имеет специальный нож, изготовленный из высокопрочной стали. При длине выработки более 100-400 м мощность домкратов может оказаться недостаточной для проталкивания всего става звеньев крепи. В этом случае работы производят с применением промежуточных камер, в которых располагаются домкратные станции. Есть примеры продавливания под насыпями крупных секций крепи длиной по 20-30 м сечением 10х10 м навстречу друг другу из портальных выемок. Разработаны различные модификации способа продавливания (проталкивания, телескопического продавливания и др.).

Проходка выработок (тоннелей) кругового очертания диаметром от 2 до 9 м в грунтах средней крепости и крепких (f>4) ведётся с применением горных комбайнов. В отличие от щитов комбайн не имеет хвостовой оболочки и передвигается вперёд по мере разработки забоя с использованием домкратов, распираемых в стенки выработки (тоннеля), по шагающему принципу. При комбайновой проходке крепь применяется анкерная и набрызг-бетонная.

В грунтах средней крепости (f=2-4) выработки некругового очертания проходят комбайнами избирательного действия на гусеничном ходу со стреловидным рабочим органом, оснащённым фрезерной головкой. Погрузочное устройство в виде нагребающих лап, совмещённое с комбайном избирательного действия, перемещает грунт на конвейер, установленный в хвостовой части комбайна, и далее в транспортное средство. Обычно применяют металлическую арочную или сборную железобетонную крепь.

Строительство в крепких грунтах (f>8) осуществляется преимущественно уступным способом. В первую очередь разрабатывают подсводовую часть камеры. В зависимости от устойчивости грунтов и ширины выработки разработку подсводовой части ведут сплошным забоем (пролёты камеры до 20 м) или с опережением центральной части (пролёты более 20 м). С отставанием от забоя, а в коротких камерах после окончания проходки бетонируют свод. Разработка ядра — уступами высотой 5-10 м в крепких грунтах и 3-4 м в грунтах средней крепости. При проходке применяют преимущественно анкерную и набрызг-бетонную крепи, а в качестве постоянной крепи используют глубокие (10-20 м) анкера, в т.ч. предварительно напряжённые, и набрызгбетон. Для разработки каждого уступа выполняют наклонные съезды (внутри камеры) или устраивают самостоятельные подходные штольни.

Строительство в грунтах средней крепости (f=4-8) производят способом опёртого свода. Подсводовую часть проходят аналогично вышеописанным выработкам (тоннелям) и бетонируют свод, а центральное ядро камеры разрабатывают уступами высотой по 3-5 м с оставлением боковых грунтовых целиков (штросс) у стен, которые затем в пределах каждого уступа разрабатывают в шахматном порядке. В водообильных грунтах при этом способе используют двухштольневую схему, т.е. вначале вдоль камеры проходят штольни в замке свода и по подошве выработки, штольни через каждые 15-20 м соединяют между собой вертикальными породоспусками. Бетонирование производят на каждом уступе.

Строительство в мягких грунтах (f 2 (рис. 3).

Из этих выработок в сторону камеры пробуривают веерные скважины и устанавливают в них предварительно напряжённые анкеры. Затем в выработках устанавливают армокаркасы и заполняют их бетонной смесью, образуя т.н. арки в скале, далее ведётся разработка самой камеры одним из описанных методов.

В некоторых случаях при пересечении каких-либо препятствий (реки, морские заливы и т.д.) или при необходимости размещения сооружения и его строительства в водонасыщенных грунтах подземное строительство проводится с применением специальных способов — путём опускания готовых конструкций — колодца, кессона или тоннельных секций.

Способ опускных колодцев и кессонов применяется для возведения подземных сооружений, имеющих ограниченные размеры в плане. Конструкцию подземного сооружения в виде колодца, установленного на ножевую часть, изготавливают на поверхности земли и погружают на проектную отметку, разрабатывая грунт по периметру.

Современные способы подземного строительства создавались советскими учёными и организаторами производства П. П. Роттертом, А. Н. Пассеком, М. И. Дандуровым, В. Д. Полежаевым, В. П. Волковым, В. Л. Маковским и др., а также зарубежными учёными. Достижения подземного строительства — различные способы строительства крупных камерных выработок и тоннелей большого сечения, а также широкое применение при строительстве метрополитенов щитовых механизированные комплексов со сборной (в т.ч. обжатой в породу) и монолитно-прессованной бетонной обделкой.

Источник

Понятие о закрытых методах возведения зданий и сооружений

Подземные сооружения в зависимости от гидрогеологических условий и глубины заложения осуществляют разными способами, основные из которых — открытый, «стена в грунте» и способ опускного колодца.

При закрытом методе на каждом монтажном участке вначале выполняют земляные работы и фундаменты только под здание, после чего монтируют его каркас. По окончании монтажных работ внутри каркаса здания разрабатывают котлованы, возводят фундаменты под встроенные конструкции (этажерки) и под технологическое оборудование и все подземные сооружения. Только после этого осуществляют монтаж конструкций этажерок, технологического оборудования, трубопроводов, выполняют все отделочные работы.

Закрытый метод может быть более рациональным в том случае, когда фундаменты под оборудование занимают значительную часть пролетов здания и необходимо возведение развитой сети подземного хозяйства. Это затрудняет передвижение кранов, требует дополнительных затрат на устройство проездов. Закрытый метод позволяет рассредоточить работы, применить самоходные краны, обладающие большей маневренностью и более низкой стоимостью эксплуатации, чем башенные, используемые для монтажа при открытом методе. Большая часть работ выполняется после возведения покрытия здания, что немаловажно для защиты от осадков.

При совмещенном методе сначала отрывают общий котлован под подземное хозяйство, фундаменты под оборудование и здание. Бетонирование фундаментов под оборудование и другие подземные работы совмещают с монтажом каркаса здания так, чтобы к моменту сдачи фундаментов под оборудование был закончен на других участках работ монтаж каркаса и можно было приступить к монтажу технологического оборудования.

При комбинированном методе пролеты с большим насыщением технологическим оборудованием и с развитым подземным хозяйством возводят закрытым способом, а пролеты со слаборазвитым подземным хозяйством и небольшим количеством технологического оборудования — открытым. При этом методе монтажные краны располагают в пролетах со слаборазвитым подземным хозяйством.

Технология «стена в грунте» для устройства подземных сооружений.

Сущность технологии «стена в грунте» заключается в том, что в грунте устраивают выемки и траншеи различной конфигурации в плане, в которых возводят ограждающие конструкции подземного сооружения из монолитного или сборного железобетона, затем под защитой этих конструкций разрабатывают внутреннее грунтовое ядро, устраивают днище и воздвигают внутренние конструкции. В отечественной практике применяют несколько разновидностей метода «стена в грунте»:

· свайный, когда ограждающая конструкция образуется из сплошного ряда вертикальных буронабивных свай;

· траншейный, выполняемый сплошной стеной из монолитного бетона или сборных железобетонных элементов.

С использованием технологии «стена в грунте» можно сооружать:

· туннели мелкого заложения для метро;

· подземные гаражи, переходы и развязки на автомобильных дорогах;

· емкости для хранения жидкости и отстойники;

· фундаменты жилых и промышленных зданий.

В зависимости от свойств грунта и его влажности применяют два метода возведения «стен в грунте». Сухой – применяется в сухих, маловлажных грунтах, без применения глинистых растворов. Мокрый – применяется с водонасыщенных, неустойчивых грунтах. Устойчивость стенок выемок и траншей обеспечивается заполнением их глинистыми растворами с тиксотропными свойствами.

Тиксотропность – способность раствора загустевать в состоянии покоя и сдерживать стенки от обрушения, а при динамических воздействиях разжижаться. Глинистый раствор приготовляется из бентонитовых глин на глиномешалках, с добавлением химических реактивов (соды, крахмала, ССБ и др.). После очистки от песка и крупных включений раствор перекачивается в ёмкости для хранения (объёмом до 10м3 ), откуда поступают в траншею (скважину). После использования раствор направляется в ёмкость-отстойник, узел очистки (вибросита) и на повторное использование. Обычно используется глинопорошок заводского изготовления. Для разработки траншей под защитой глинистого раствора применяют землеройные машины общего назначения — грейферы, драглайны и обратные лопаты, буровые установки вращательного и ударного бурения и специальные ковшовые, фрезерные и струговые установки.

Нецелесообразно применять метод «стена в грунте» в следующих случаях:

· в грунтах с пустотами и кавернами, на рыхлых свалочных грунтах;

· на участках с бывшей каменной кладкой, обломками бетонных и железобетонных элементов, металлических конструкций и т. д.;

· при наличии напорных подземных вод или зон большой местной фильтрации грунтов.

Последовательность работ при устройстве монолитных конструкций по способу «стена в грунте» (рис. 6.1):

1) забуривание торцевых скважин на захватке;

2) разработка траншеи участками или последовательно на всю длину при постоянном заполнении открытой полости бентонитовым раствором, с ограничителями, разделяющими траншею на отдельные захватки;

3) монтаж на полностью отрытой захватке арматурных каркасов и опускание на дно траншеи бетонолитных труб;

4) укладка бетонной смеси методом вертикально перемещаемой трубы с вытеснением глинистого раствора в запасную емкость или на соседний, разрабатываемый участок траншеи. Бетонирование осуществляют методом вертикально перемещаемой трубы с непрерывной укладкой бетонной смеси и равномерным заполнением ею всей захватки снизу вверх.

Недостатки технологии «стена в грунте»:

· ухудшается сцепление арматуры с бетоном, так как на поверхность арматуры налипают частицы глинистого раствора;

· много сложностей возникает при ведении работ в зимнее время, поэтому, когда позволяют условия, используют сборный и сборно-монолитные варианты.

Технология устройства опускных колодцев

При строительстве сооружений иногда возникает необходимость устройства мощных или глубоко заложенных фундаментов в сложных гидрогеологических условиях. В этом случае прибегают к устройству опускных систем. Опускная система – ограждающая конструкция в виде бетонной, железобетонной или металлической оболочки, погружаемой в грунт, внутри которой создаётся рабочее пространство для ведения строительно-монтажных работ. Опускные системы выполняются в виде опускных колодцев или кессонов. Опускные колодцы – открытые сверху и снизу полые, как правило массивные, конструкции, погружаемые под действием собственного веса по мере удаления из полости грунта. Кессоны – тонкостенные конструкции, имеющие сверху герметичное перекрытие, образующее рабочую камеру с избыточным давлением , позволяющим работать под водой. Производство работ по устройству опускных колодцев разбивается на несколько циклов (строительных технологических комплексов):

1.Устройство основания под ножевую часть.

2.Бетонирование ножевой (опорной) части и нижнего яруса опускного колодца.

Источник