Способы строительства подземных сооружений

Разновидности подземных сооружений

Наиболее распространенными видами подземных сооружений являются: подземные гаражи, сооружения промышленно-технологического назначения (емкости водопроводных и канализационных сетей, заглубленные части дробильно-сортировочных цехов, металлургических производств и т.п.); убежища ГО, пешеходные тоннели, подпорные стены и т.д.

Специфической особенностью зданий с развитой подземной частью является тот факт, что при расчете осадки здания во внимание принимают только дополнительную нагрузку, т.е. вес сооружения за вычетом веса грунта в объеме подземной части здания. При равенстве веса здания и вынутого грунта осадки будут равны нулю, что особенно важно при строительстве вблизи существующих сооружений.

Другими особенностями подземных сооружений являются существенное сокращение теплопотерь через стены, возможность сохранения дневной поверхности грунта, повышение прибыли с единицы площади городской территории, защищенность помещений от внешних воздействий.

Проектирование подземного сооружения состоит из нескольких этапов:

– разработка объемно-планировочного решения в соответствии с назначением сооружения;

– выбор наиболее экономичного способа строительства с учетом глубины заложения подошвы сооружения, грунтовых и гидрогеологических условий;

– решение вопросов водозащиты и гидроизоляции;

– расчет внешних нагрузок от грунта и внутренних нагрузок;

– расчет и определение параметров конструкций (внутренних и ограждающих);

– выбор способов крепления стен котлованов (при котлованном способе) и расчет параметров.

Все способы строительства можно разделить на две группы: способы строительства с поверхности и подземные.

Способы строительства с поверхности включают котлованный, опускного колодца и «стена в грунте».

При котлованном способе отрывается котлован, в котором обычными способами возводится подземное сооружение. После завершения строительства котлован засыпается грунтом. Этот способ обеспечивает возможность устройства наружной гидроизоляции и более благоприятные условия укладки бетона.

Недостатком данного способа является необходимость резервирования значительных площадей вокруг котлована для устройства стен с устойчивыми углами откосов, поэтому применение такого способа ограничивает глубину до 5–7 м.

Отличие способа «стена в грунте» состоит в том, что ограждающие стены подземного сооружения создаются в узкой выработке по контуру сооружения, и уже под защитой возведенных стен удаляется грунт из внутреннего объема сооружения. В водонасыщенных грунтах стены обычно заглубляют до водоупорного слоя, что обеспечит отсутствие водопритока в процессе разработки грунта. Если водоупора на досягаемой глубине нет, то возможно ведение подводной разработки грунта.

Устойчивость стен выработки обычно обеспечивается тем, что при отрывке траншеи она заполняется тиксотропным глинистым раствором, земляные работы и последующее бетонирование (или установка сборных элементов) ведутся под раствором. Устойчивость уже возведенных стен в процессе выемки грунта из внутреннего пространства обеспечивается временными распорками, а при больших размерах в плане – грунтовыми анкерами.

Из вариантов «стен в грунте» наибольшее распространение получили:

а) устройство стены в виде секущихся буронабивных свай;

б) отрывка траншеи шириной до 1–1,5 м захватками длиной по 3–6 м и устройство стены из монолитного железобетона бетонированием методом вертикальной перемещающейся трубы (ВПТ);

в) отрывка траншеи и устройство стены из погружаемых в нее сборных панелей заводского изготовления.

Самой «щадящей» по отношению к близрасположенным сооружениям является первая технология, т.к. она обеспечивает устойчивость грунта. Выполняется она следующим образом (рисунок 4.1).

Под глинистым раствором (а в плывунах под защитой обсадной трубы) проходятся и бетонируются методом ВПТ скважины 1 и 2. Через 2–3 суток после схватывания бетона проходится скважина 3, в нее погружается арматурный каркас и производится бетонирование. Далее в порядке номеров проходятся остальные скважины, при этом все нечетные армируются.

Вариант «б» при использовании специальных разделителей между захватками позволяет создавать стены, способные воспринимать изгибающий момент не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. К сожалению, в этом варианте в наибольшей степени сказываются недостатки бетонирования под глинистым раствором, и изнутри таких стен приходится обычно устраивать гидроизоляцию и второй железобетонный слой, воспринимающий давление воды. Схема выполнения монолитной стены показана на рисунке 4.2.

|

| Рисунок 4.1 – Схема устройства «стены в грунте» из секущихся свай: 1–7 – последовательность проходки и бетонирования свай |

| Рисунок 4.2 – Схема устройства монолитной стены в грунте: а – отрывка захватки грейфером; б – погружение арматурного каркаса; в – бетонирование методом ВПТ |

Достоинством варианта «в» является использование готовых плит, на поверхность которых при заводском изготовлении может быть нанесен гидроизоляционный слой, что обеспечит их полную водонепроницаемость. Вертикальные кромки плит снабжены специальными захватами-направляющими, обеспечивающими стыковку плит при погружении по всей длине. Полости стыков заполняются водонепроницаемым тампонирующим раствором сразу после установки плит, но при протечках могут быть дополнительно уплотнены тем или иным способом (инъекция непроницаемого материала, заваривание металлическими накладками) после удаления грунта изнутри сооружения. Сборная стена в грунте имеет качественную внутреннюю поверхность, что, наряду с водонепроницаемостью, делает этот вариант весьма ценным.

Общим ограничением применения вариантов «б» и «в» является наличие в грунте твердых включений валунов. Имели место случаи неудач и даже поломки дорогостоящих механизмов при попытках откопки траншей через слой валунной морены. Опыта устройства стен по вариантам «б» и «в» в плывунных грунтах еще недостаточно. Есть основания опасаться, что, несмотря на заполненность траншеи глинистым раствором, в момент черпания грунта грейфером и отрыва его от массива возникающий в зоне отрыва вакуум будет вызывать наплыв грунта в траншею и оседание прилегающей к траншее поверхности грунта.

При строительстве подземных сооружений в особо сложных грунтовых условиях применяют методы временного или постоянного закрепления грунтов. В качестве временного закрепления любых грунтов применяется рассольное (холодным раствором хлористого кальция) или криогенное (жидким азотом) замораживание. Для постоянного закрепления галечников и трещиноватых скальных грунтов применяется цементация методом инъецирования, крупные и средние пески и лессовидные грунты могут быть закреплены методом силикатизации. Песчаные и пылевато-глинистые грунты могут быть закреплены цементацией с помощью струйной технологии.

Источник

Подземное строительство

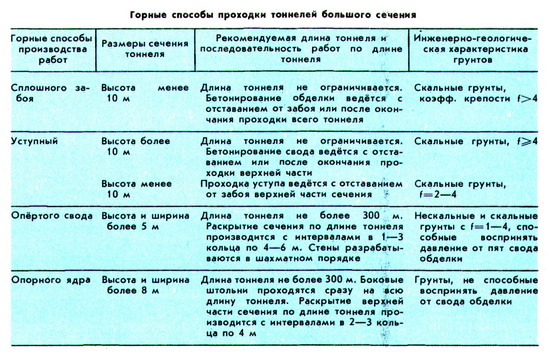

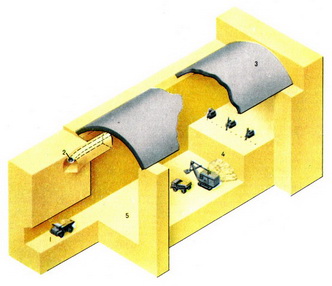

Проходка выработок с использованием буровзрывных работ (горные способы) заключается в разработке всего сечения за один приём или по частям с установкой при необходимости временной или постоянной крепи. Горные выработки (тоннели) высотой до 10 м, залегающие в крепких скальных грунтах, проходят сплошным забоем. После бурения шпуров по всему поперечному сечению выработки и их заряжания производят взрыв зарядов, затем проветривание тоннеля, уборку и вывозку горной массы, крепление (обделка выполняется на определённом расстоянии от забоя или после окончания проходки всего тоннеля). Способы проходки приведены в табл.

Выработку (тоннель) высотой свыше 10 м в скальных грунтах с коэффициентом крепости f>=4 сооружают способом нижнего уступа. Вначале проходят верхнюю часть выработки и осуществляют крепление свода. Нижний уступ обычно разрабатывают после окончания работ по бетонированию свода, затем выполняют крепление стен и лотка выработки. Имеются решения, позволяющие в ряде случаев совмещать проходку верхних и нижних частей выработки. Способом нижнего уступа могут проходиться выработки высотой менее 10 м, но залегающие в недостаточно устойчивых грунтах (f=2-4). При этом проходка верхней части выработки опережает проходку нижней части на 30-50 метров. В таких грунтах применяют также способ ступенчатого забоя, при котором проходка ведётся ступенями (ярусами) высотой 4-7 м и растягивается по длине выработки на 30-50 метров. Каждый уступ разрабатывается одновременно, продвижение забоя ведётся сразу на всех ярусах.

Реклама

Выработки (тоннели) небольшой протяжённости (до 300 м) в грунтах с fкp=1-4, оказывающих горное давление, разрабатывают опёртого свода способом или опорного ядра способом. Первый способ применяется для выработок высотой и шириной свыше 5 м, проходимых в грунтах, способных воспринять давление от пят бетонного свода, второй — в тоннелях высотой и шириной свыше 8 м в грунтах, не способных воспринять давление от бетонного свода крепи.

В отдельных случаях на коротких участках применяют способ полностью раскрытого сечения, по которому разработку забоя ведут мелкими элементами с применением деревянной крепи. При проходке выработок (тоннелей) в скальных грунтах крепление осуществляется преимущественно анкерами и набрызг-бетоном, в нарушенных и мягких грунтах — металлическими или железобетонными арочными крепями. На участках неустойчивых грунтов, оказывающих большое горное давление, в геологических разломах, заполненных дроблёным материалом, плывунах и сильно обводнённых грунтах производят предварительное укрепление окружающего массива (путём инъекции глинистыми, цементно-песчаными или химическими растворами, а также замораживанием грунтов), устраивают экран из труб, ведут проходку под сжатым воздухом, применяют искусственное водопонижение и другие специальные способы ведения горно-строительных работ. В качестве крепи выработок в таких условиях используют главным образом монолитный бетон или железобетон.

Способы щитовой проходки применяют при сооружении выработок (тоннелей) диаметром от 2 до 10 м в грунтах с f4. Проходка ведётся на полное сечение с применением щита, т.е. агрегата, представляющего собой передвижную крепь. Грунты разрушают отбойными молотками с выдвижных платформ (немеханизированные щиты) или различного типа рабочими органами (механизированные щиты). Обделка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из железобетонных блоков или тюбингов (железобетонных или чугунных), или же конструкцию из монолитного бетона, образовавшуюся в результате прессования бетонной смеси домкратами в осевом направлении при движении щита вперёд.

В неустойчивых песчаных грунтах применяют щиты с рассекающими горизонтальными площадками или специальные герметизированные механизированные щиты, в которых лобовая часть забоя пригружена стабилизирующим раствором (бентонитовым или грунтовым).

К щитовым способам можно отнести и способ продавливания, который заключается в том, что из монтажной камеры, устанавливаемой в начале тоннеля, при помощи мощных домкратов вдавливают в грунт одно за другим готовые, чаще всего цельнозамкнутые звенья железобетонной крепи, ширина звена до 3 м, длиной 1 метр. По мере продвижения производятся разработка грунта в забое и удаление его по готовому тоннелю. Домкраты упираются в вертикальную инвентарную опорную стенку монтажной камеры и опускаемое звено крепи. Первое звено, вдавливаемое домкратами в грунт, имеет специальный нож, изготовленный из высокопрочной стали. При длине выработки более 100-400 м мощность домкратов может оказаться недостаточной для проталкивания всего става звеньев крепи. В этом случае работы производят с применением промежуточных камер, в которых располагаются домкратные станции. Есть примеры продавливания под насыпями крупных секций крепи длиной по 20-30 м сечением 10х10 м навстречу друг другу из портальных выемок. Разработаны различные модификации способа продавливания (проталкивания, телескопического продавливания и др.).

Проходка выработок (тоннелей) кругового очертания диаметром от 2 до 9 м в грунтах средней крепости и крепких (f>4) ведётся с применением горных комбайнов. В отличие от щитов комбайн не имеет хвостовой оболочки и передвигается вперёд по мере разработки забоя с использованием домкратов, распираемых в стенки выработки (тоннеля), по шагающему принципу. При комбайновой проходке крепь применяется анкерная и набрызг-бетонная.

В грунтах средней крепости (f=2-4) выработки некругового очертания проходят комбайнами избирательного действия на гусеничном ходу со стреловидным рабочим органом, оснащённым фрезерной головкой. Погрузочное устройство в виде нагребающих лап, совмещённое с комбайном избирательного действия, перемещает грунт на конвейер, установленный в хвостовой части комбайна, и далее в транспортное средство. Обычно применяют металлическую арочную или сборную железобетонную крепь.

Строительство в крепких грунтах (f>8) осуществляется преимущественно уступным способом. В первую очередь разрабатывают подсводовую часть камеры. В зависимости от устойчивости грунтов и ширины выработки разработку подсводовой части ведут сплошным забоем (пролёты камеры до 20 м) или с опережением центральной части (пролёты более 20 м). С отставанием от забоя, а в коротких камерах после окончания проходки бетонируют свод. Разработка ядра — уступами высотой 5-10 м в крепких грунтах и 3-4 м в грунтах средней крепости. При проходке применяют преимущественно анкерную и набрызг-бетонную крепи, а в качестве постоянной крепи используют глубокие (10-20 м) анкера, в т.ч. предварительно напряжённые, и набрызгбетон. Для разработки каждого уступа выполняют наклонные съезды (внутри камеры) или устраивают самостоятельные подходные штольни.

Строительство в грунтах средней крепости (f=4-8) производят способом опёртого свода. Подсводовую часть проходят аналогично вышеописанным выработкам (тоннелям) и бетонируют свод, а центральное ядро камеры разрабатывают уступами высотой по 3-5 м с оставлением боковых грунтовых целиков (штросс) у стен, которые затем в пределах каждого уступа разрабатывают в шахматном порядке. В водообильных грунтах при этом способе используют двухштольневую схему, т.е. вначале вдоль камеры проходят штольни в замке свода и по подошве выработки, штольни через каждые 15-20 м соединяют между собой вертикальными породоспусками. Бетонирование производят на каждом уступе.

Строительство в мягких грунтах (f 2 (рис. 3).

Из этих выработок в сторону камеры пробуривают веерные скважины и устанавливают в них предварительно напряжённые анкеры. Затем в выработках устанавливают армокаркасы и заполняют их бетонной смесью, образуя т.н. арки в скале, далее ведётся разработка самой камеры одним из описанных методов.

В некоторых случаях при пересечении каких-либо препятствий (реки, морские заливы и т.д.) или при необходимости размещения сооружения и его строительства в водонасыщенных грунтах подземное строительство проводится с применением специальных способов — путём опускания готовых конструкций — колодца, кессона или тоннельных секций.

Способ опускных колодцев и кессонов применяется для возведения подземных сооружений, имеющих ограниченные размеры в плане. Конструкцию подземного сооружения в виде колодца, установленного на ножевую часть, изготавливают на поверхности земли и погружают на проектную отметку, разрабатывая грунт по периметру.

Современные способы подземного строительства создавались советскими учёными и организаторами производства П. П. Роттертом, А. Н. Пассеком, М. И. Дандуровым, В. Д. Полежаевым, В. П. Волковым, В. Л. Маковским и др., а также зарубежными учёными. Достижения подземного строительства — различные способы строительства крупных камерных выработок и тоннелей большого сечения, а также широкое применение при строительстве метрополитенов щитовых механизированные комплексов со сборной (в т.ч. обжатой в породу) и монолитно-прессованной бетонной обделкой.

Источник