- Прокариоты: строение и особенности жизнедеятельности

- Особенности строения клеток прокариот

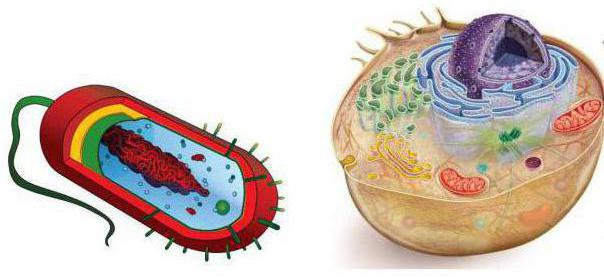

- Строение прокариот и эукариот

- История открытия

- Особенности поверхностного аппарата

- Органеллы прокариот

- Что такое нуклеоид

- Особенности жизнедеятельности

- Тип питания

- Формы размножения

- Бактерии и археи: отличительные признаки

- Значение прокариот в природе и жизни человека

- Строение прокариот их способы питания

- Надцарство ПРОКАРИОТЫ

- Царство БАКТЕРИИ

- Жизнедеятельность бактерий

- Роль и значение бактерий

- Цианобактерии

- Микоплазмы

Прокариоты: строение и особенности жизнедеятельности

В нашей статье мы рассмотрим строение прокариот и эукариот. Эти организмы существенно отличаются уровнем организации. А причина этого — особенности структуры генетической информации.

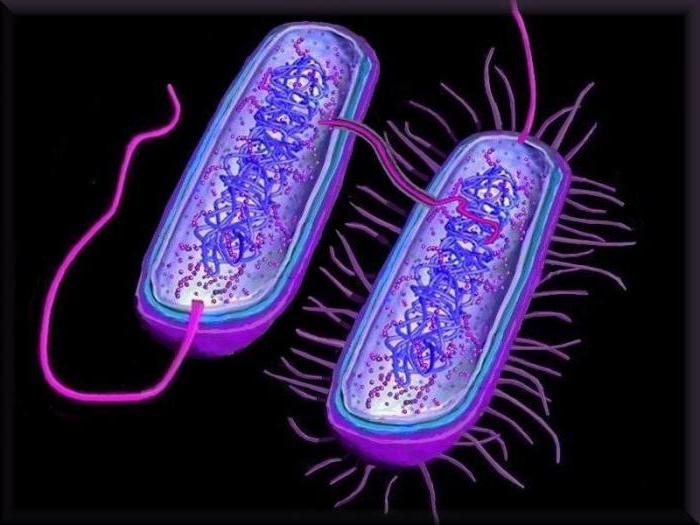

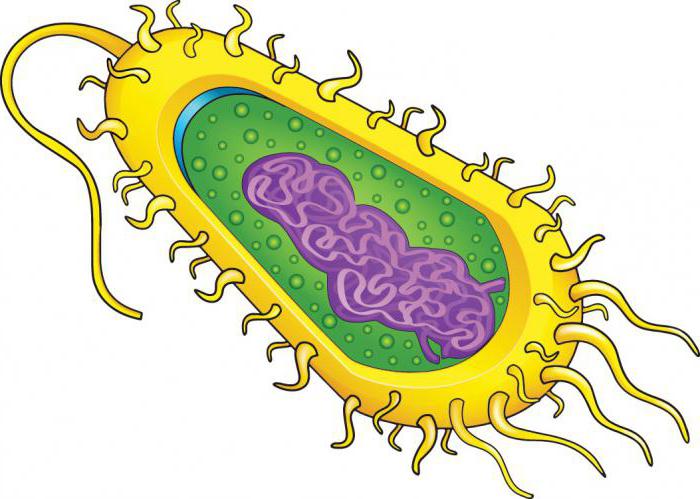

Особенности строения клеток прокариот

Прокариотами называют все живые организмы, клетки которых не содержат ядра. Из представителей пяти современных Царств живой природы к ним принадлежат только одно — Бактерии. Прокариоты, строение которых мы рассматриваем, также включают представителей сине-зеленых водорослей и архей.

Несмотря на отсутствие в их клетках оформленного ядра, генетический материал они содержат. Это позволяет хранить и передавать наследственную информацию, но ограничивает разнообразие способов размножение. Воспроизведение всех прокариот происходит путем деления их клетки надвое. К митозу и мейозу они не способны.

Строение прокариот и эукариот

Особенности строения прокариот и эукариот, которые их отличают, достаточно существенны. Кроме структуры генетического материала, это касается и многих органелл. Эукариоты, к которым относятся растения, грибы и животные, содержат в цитоплазме митохондрии, комплекс Гольджи, эндоплазматический ретикулум, многие пластиды. У прокариот они отсутствуют. Клеточная стенка, которая есть и у тех, и у других, отличается химическим составом. У бактерий в ее состав входят сложные углеводы пектин или муреин, в то время как у растений ее основу составляет целлюлоза, а у грибов — хитин.

История открытия

Особенности строения и жизнедеятельности прокариот стали известны ученым только в 17 веке. И это несмотря на то, что эти существа существовали на планете с момента ее зарождения. В 1676 году их впервые рассмотрел в оптический микроскоп его создатель Антони ван Левенгук. Как и всех микроскопических организмов, ученый назвал их «анималикулами». Термин «бактерии» появился только в начале 19 столетия. Его предложил известный немецкий естествоиспытатель Христиан Эренберг. Понятие «прокариоты» возникло позже, в эпоху создания электронного микроскопа. Причем сначала ученые установили факт различия в строении генетического аппарата клеток разных существ. Э. Чаттон в 1937 году предложил объединить по этому признаку организмы в две группы: про- и эукариоты. Это деление существует и по сегодняшний день. Во второй половине 20 века было открыто различие среди самих прокариот: архей и бактерий.

Особенности поверхностного аппарата

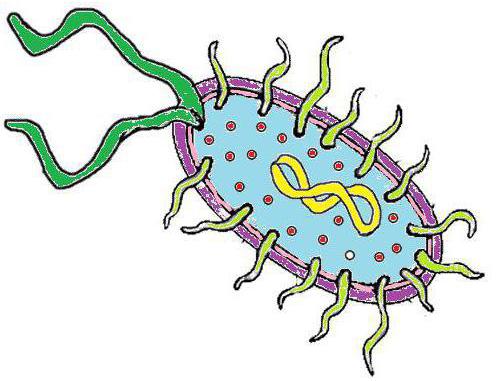

Поверхностный аппарат прокариот состоит из мембраны и клеточной стенки. Каждая из этих частей имеет свои особенности. Их мембрана образована двойным слоем липидов и белков. Прокариоты, строение которых достаточно примитивно, имеют два типа строения клеточной стенки. Так, у граммположительных бактерий она состоит в основном из пептидогликана, имеет толщину до 80 нм и плотно прилегает к мембране. Характерной чертой этой структуры является и наличие в ней пор, через которые проникает ряд молекул. Клеточная стенка граммотрицательных бактерий очень тонкая — максимум до 3 нм. Она прилегает к мембране не плотно. У некоторых представителей прокариот снаружи находится еще и слизистая капсула. Она защищает организмы от высыхания, механических повреждений, создает дополнительный осмотический барьер.

Органеллы прокариот

Строение клетки прокариот и эукариот имеет свои существенные отличия, которые прежде всего заключаются в наличии определенных органелл. Эти постоянные структуры определяют уровень развития организмов в целом. У прокариот большинство из них отсутствует. Синтез белка в данных клетках происходит рибосомах. У водных прокариот содержатся аэросомы. Это газовые полости, которые обеспечивают плавучесть и регулируют степень погружения организмов. Только в клетках прокариот содержатся мезосомы. Эти складки цитоплазматической мембраны возникают только во время использования химических методов фиксации во время подготовки прокариотических клеток к микроскопии. Органеллами движения бактерий и архей являются реснички или жгутики. А прикрепление к субстрату осуществляют пили. Эти структуры, образованные белковыми цилиндрами, еще называют ворсинками и фимбриями.

Что такое нуклеоид

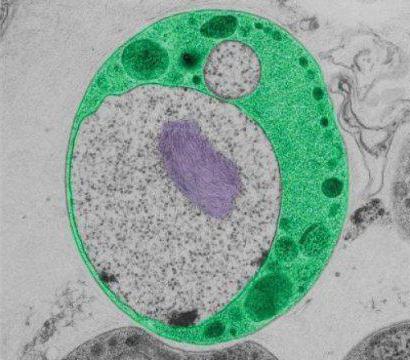

Но самое существенное отличие имеет строение гена прокариот и эукариот. Наследственной информацией обладают все эти организмы. У эукариот она находится внутри оформленного ядра. Эта двумембранная органелла имеет собственный матрикс, который называется нуклеоплазма, оболочку и хроматин. Здесь осуществляется не только хранение генетической информации, но и синтез молекул РНК. В ядрышках из них в последующем формируются субъединицы рибосом — органелл, отвечающих за синтез белка.

Строение генов прокариот проще. Их наследственный материал представлен нуклеоидом или ядерной областью. ДНК у прокариот не упакованы в хромосомы, а имеют кольцевую замкнутую структуру. В состав нуклеоида также входят молекулы РНК и белка. Последние по функциям напоминают гистоны эукариот. Они участвуют в удвоении ДНК, синтезе РНК, восстановлении химической структуры и разрывов нуклеиновых кислот.

Особенности жизнедеятельности

Прокариоты, строение которых не отличается сложностью, осуществляют довольно сложные процессы жизнедеятельности. Это питание, дыхание, воспроизведение себе подобных, движение, обмен веществ. И на все это способна лишь одна микроскопическая клетка, размеры которой колеблются в пределах от до 250 мкм! Так что говорить о примитивности можно только относительно.

Особенности строения прокариот обусловливают и механизмы их физиологии. К примеру, они способны получать энергию тремя способами. Первым является брожение. Его осуществляют некоторые бактерии. В основе этого процесса лежат окислительно-восстановительные реакции, в ходе которых синтезируются молекулы АТФ. Это химическое соединение, при расщеплении которого в несколько этапов выделяется энергия. Поэтому его не зря называют «клеточным аккумулятором». Следующим способом является дыхание. Суть этого процесса заключается в окислении органических веществ. Некоторые прокариоты способны к фотосинтезу. Их примерами являются сине-зеленые водоросли и пурпурные бактерии, которые содержат в клетках пластиды. А вот археи способны к бесхлорофильному фотосинтезу. В ходе этого процесса не происходит фиксация углекислого газа, а непосредственно образуются молекулы АТФ. Поэтому, по сути, это настоящее фотофосфорилирование.

Тип питания

Бактерии и археи — это прокариоты, строение которых позволяет им осуществлять и разные способы питания. Часть из них является автотрофами. Эти организмы сами синтезируют органические вещества в ходе фотосинтеза. В клетках таких прокариот находится хлорофилл. Некоторые бактерии получают энергию за счет расщепления некоторых органических соединений. Их тип питания называется хемотрофным. Представителями этой группы являются железо — и серобактерии. Другие же поглощают только готовые соединения. Их называют гетеротрофами. Большинство из них ведет паразитический образ жизни и обитают только внутри клеток других существ. Разновидностью этой группы являются и сапротрофы. Они питаются продуктами жизнедеятельности или разлагающейся органикой. Как видите, способы питания прокариот достаточно разнообразны. Этот факт и способствовал их широкому распространению во всех средах обитания.

Формы размножения

Прокариоты, строение которых представлено одной клеткой, размножаются путем ее деления на две части или почкованием. Эта особенность обусловлена и структурой их генетического аппарата. Процессу бинарного деления предшествует удвоение, или репликация ДНК. При этом молекула нуклеиновой кислоты сначала раскручивается, после чего каждая нить дублируется по принципу комплементарности. Образовавшиеся в результате этого хромосомы расходятся к полюсам. Клетки увеличиваются в размерах, между ними образуется перетяжка и далее происходит их окончательное обособление. Некоторые бактерии также способны к образованию клеток бесполого размножения — спор.

Бактерии и археи: отличительные признаки

Долгое время археи вместе с бактериями являлись представителями Царства Дробянки. И действительно, у них много сходных черт строения. Это прежде всего размеры и форма их клеток. Однако биохимические исследования показали, что у них есть ряд сходных черт с эукариотами. Это природа ферментов, под действием которых происходят процессы синтеза РНК и белковых молекул.

По способу питания большинство из них является хемотрофами. Причем вещества, которые расщепляют в процессе получения энергии археи, более разнообразны. Это и сложные углеводы, и аммиак, и металлические соединения. Есть среди архей и автотрофы. Очень часто они вступают в симбиотические отношения. Паразитов среди архей нет. Чаще всего в природе встречаются комменсалы и мутуалисты. В первом случае археи питаются за счет веществ организма хозяина, но не приносят ему никакого вреда. В отличие от этого вида симбиоза, при мутуалистических взаимоотношениях выгоду получают оба организма. Некоторые из них являются метагенами. Такие археи обитают в пищеварительной системе человека и жвачных млекопитающих животных, вызывая избыточное образование газов в кишечнике. Размножаются эти организмы бинарным делением, почкованием или с помощью фрагментации.

Археи освоили практически все среды обитания. Особенно они разнообразны в составе планктона. Первоначально всех архей относили к группе экстремофилов, поскольку они способны обитать и в горячих источниках, и в водоемах с повышенной соленостью, и на глубинах со значительным давлением.

Значение прокариот в природе и жизни человека

Роль прокариот в природе значительна. Прежде всего они являются первыми живыми организмами, которые возникли на планете. Ученые установили,что бактерии и археи возникли около 3,5 млрд лет назад. Теория симбиогенеза предполагает, что от них произошли и некоторые органеллы эукариотических клеток. В частности, речь идет о пластидах и митохондриях.

Многие прокариоты находят свое применение в биотехнологии с целью получения лекарственных средств, антибиотиков, ферментов, гормонов, удобрений, гербицидов. Человек издавна использует полезные свойства молочнокислых бактерий для изготовления сыра, кефира, йогурта, квашеных продуктов. С помощью этих организмов осуществляется очистка водоемов и почв, обогащение руд различных металлов. Бактерии формируют микрофлору кишечника человека и многих животных. Наряду с археями они осуществляют круговорот многих веществ: азота, железа, серы, водорода.

С другой стороны, многие бактерии являются возбудителем опасных заболеваний, регулируя численность многих видов растений и животных. К ним относятся чума, сифилис, холера, сибирская язва, дифтерия.

Итак, прокариотами называют организмы, клетки которых лишены оформленного ядра. Их генетический материал представлен нуклеоидом, состоящим из кольцевой молекулы ДНК. Из современных организмов к прокариотам относятся бактерии и археи.

Источник

Строение прокариот их способы питания

Ключевые слова конспекта: надцарство Прокариоты, царство Археи (архебактерии), царство Бактерии (эубактерии), цианобактерии, жизнедеятельность бактерий, роль и значение бактерий, антибиотики, микоплазмы.

Надцарство ПРОКАРИОТЫ

В надцарство Прокариоты объединяются одноклеточные организмы с прокариотическим типом строения клетки. Это древнейшие известные организмы; они появились на Земле около 3,5 млрд лет назад.

В настоящее время прокариоты очень многочисленны, они населяют все среды обитания (воздух, воду, почву и другие организмы). В атмосфере они присутствуют в каплях воды и частичках пыли; встречаются на высоте до 8 км. Прокариоты населяют все водоёмы Земли: горячие кислотные источники (с температурой выше 90 °С), океанические разломы (при температуре выше 360 °С). Они найдены во льдах Антарктики, взятых с глубины более 430 м. Огромное число бактерий обитает в почве, они играют важную роль в круговороте различных химических элементов. Обитая в других организмах, они могут быть возбудителями различных заболеваний (бактериальные инфекции) или помогать организму хозяина переваривать пищу (жвачные животные и термиты).

Некоторые прокариоты — автотрофы, осуществляющие фото- или хемосинтез, другие — гетеротрофы.

Прокариот принято делить на два царства: царство Эубактерии (Бактерии) и царство Архебактерии (Археи).

Царство БАКТЕРИИ

Эубактерии — большая группа организмов, к которой относятся бактерии, цианобактерии и микоплазмы. В школьной литературе принято называть эубактерий просто бактериями. На сегодня описано около 10 000 видов и предполагается, что их существует свыше миллиона. Обычно имеют небольшие размеры, прокариотический тип организации клетки.

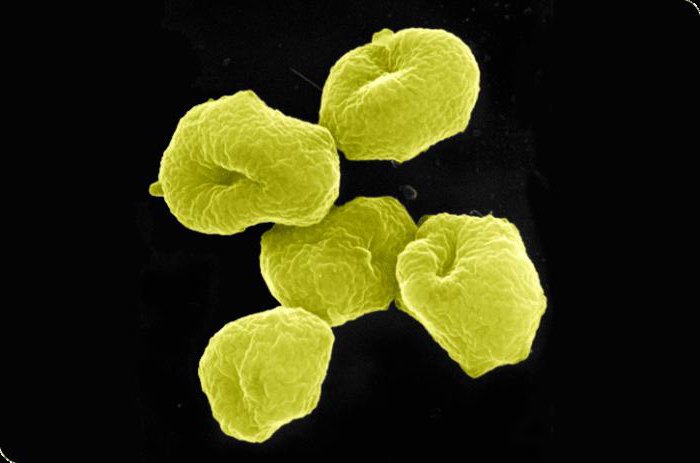

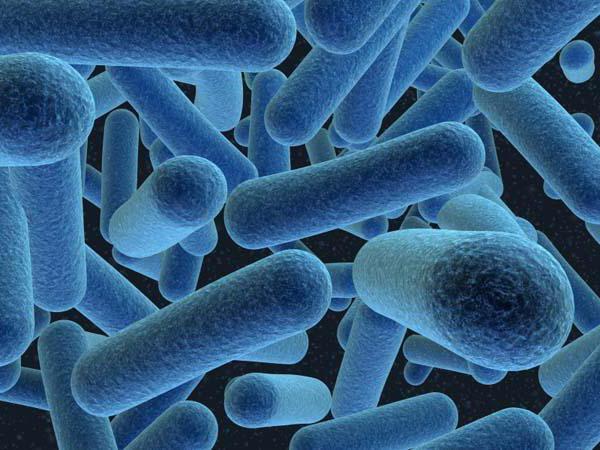

По форме клетки бактерии делятся на кокки — более или менее сферические, бациллы — палочки или цилиндры с закруглёнными концами, спириллы — спиралевидные; вибрионы — короткие палочки, изогнутые в виде запятой. Бактерии относятся к одноклеточным организмам, но иногда после деления могут оставаться вместе, скрепляясь при помощи клеточных стенок или слизистых капсул. Кокки могут образовывать пары (диплококки), цепочки (стрептококки) или грозди (стафилококки); бациллы — нити. Цианобактерии могут образовывать нити длиной до 1 м, иногда собранные в округлые колонии.

Подавляющее большинство эубактерий относятся к гетеротрофам, которые делятся на три группы по образу жизни:

- сапротрофы — питаются мёртвыми организмами и их остатками (наряду с грибами участвуют в минерализации органических остатков);

- паразиты — питаются за счёт живых организмов, причиняя им вред (болезнетворные бактерии);

- эндосимбионты — живут в других организмах и участвуют в их нормальном обмене веществ.

Жизнедеятельность бактерий

Питание:

- автотрофное (синтез органических веществ из неорганических) — фотосинтез, хемосинтез

- гетеротрофное (использование готовых органических веществ: сапрофиты, симбионты, паразиты)

Дыхание:

- аэробное (используют для дыхания кислород)

- анаэробное (живут в отсутствие кислорода)

Движение:

- с помощью жгутиков

- с помощью волнообразных сокращений.

Размножение:

- бесполое (бинарным делением клетки). Иногда разделившиеся клетки не расходятся — образуются цепочки. Бактерии способны очень быстро размножаться.

- половое (конъюгация, обмен генетической информацией).

Типы полового процесса у бактерий:

- При трансформации бактерия поглощает из окружающей среды свободную ДНК, попавшую туда при разрушении других бактерий (или, в условиях эксперимента, введённую исследователем).

- При трансдукции фрагменты ДНК могут также переноситься от бактерии к бактерии вирусами (бактериофагами).

- При конъюгации бактерии соединяются друг с другом временными трубчатыми выростами (копуляционными фимбриями), через которые ДНК переходит из «мужской» клетки в «женскую».

При неблагоприятных условиях бактеpии образуют споры, имеющие плотные капсулы. Эти споры выдерживают кипячение, замораживание, высушивание. Они способны находиться в неактивном состоянии в течение многих лет.

Почти все бактеpии содержат мелкие добавочные хромосомы — плазмиды, которые могут встраиваться в нуклеоид. Зачастую плазмиды содержат гены, обусловливающие устойчивость к антибиотикам. Обмен плазмидами (в результате конъюгации) может происходить между различными видами и даже родами бактерий.

Роль и значение бактерий

Положительная роль:

- участие в круговороте веществ в природе

- участие в почвообразовании

- образование полезных ископаемых

- симбиотическое взаимодействие с грибами и растениями

- биологическая очистка водоёмов

- получение кисломолочных продуктов

Отрицательная роль:

- порча пищевых продуктов

- разрушение построек и механизмов

- цветение воды

- заболевания растений, животных и человека (холера, чума, дифтерия, туберкулёз, сифилис)

Антибиотики — химические вещества, выделяемые бактериями и грибами для угнетения других микроорганизмов.

Открытие антибиотиков (пенициллина) в 1929 г. А. Флемингом обусловило значительный прогресс в лечении бактериальных инфекций (пенициллин начали применять в медицине с 1941 г.). Механизм их действия различен: часть антибиотиков (пенициллины) нарушает синтез клеточной оболочки; другие (тетрациклин, стрептомицин и др.) нарушают синтез белка, инактивируя бактериальные рибосомы. Сульфаниламидные препараты подавляют синтез фолиевой кислоты в бактериальных клетках.

Большинство антибиотиков получают в культурах микроорганизмов, и лишь небольшое число — путём химического синтеза. На основе природных антибиотиков получено большое число синтетических (например, ампициллин, цефалексин и др.).

У бактерий достаточно быстро развивается устойчивость к определённым антибиотикам (часто она передаётся с плазмидами), поэтому постоянно разрабатываются новые, всё более мощные антибиотики. Антибиотики способствуют возникновению бактерий, лишённых клеточной стенки. Эти бактерии менее болезнетворны, но способны длительное время сохраняться в поражённом организме. Применение антибиотиков нарушает нормальную микрофлору кожи и кишечника. По этой причине лечение антибиотиками допустимо только по назначению врача, с соблюдением всех его рекомендаций.

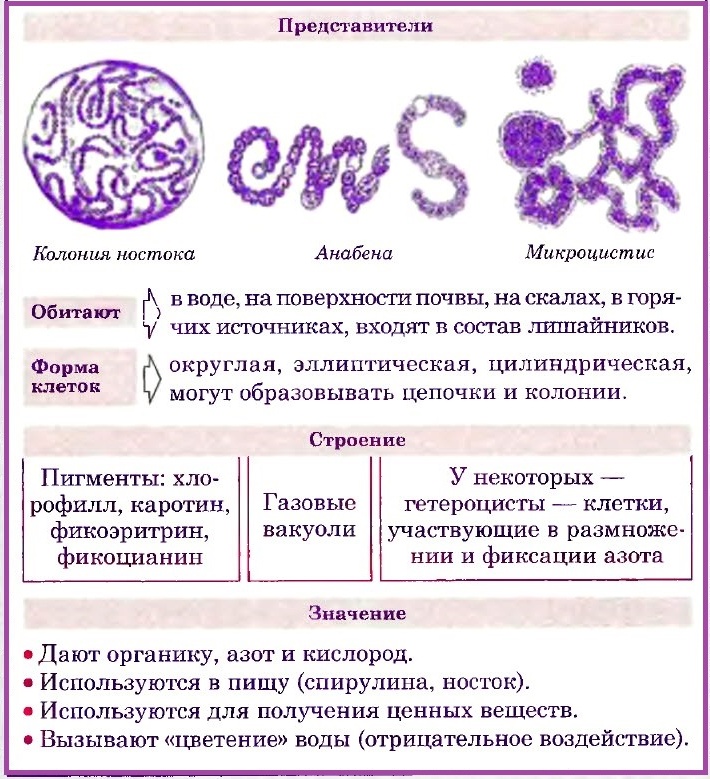

Цианобактерии

Цианобактерии — фототрофные, прокариотические организмы, окрашенные в сине-зеленый цвет. Характерные черты:

- автотрофы,

- не имеют жгутиков,

- могут вступать в симбиоз,

- размножаются только бесполым путем.

Микоплазмы

Микоплазмы — мельчайшие бактерии (0,1 мкм) . От остальных эубактерий отличаются отсутствием клеточной стенки и связанной с этим изменчивостью формы, малым размером генома и неподвижностью.

Микоплазмы широко распространены в природе; некоторые из них ведут сатротрофный образ жизни, другие — паразитируют в организме животных и растений. У человека микоплазмы вызывают заболевания дыхательных путей, в том числе воспаление лёгких (пневмонию), а также воспалительные заболевания мочеполовой системы. Микоплазмы нечувствительны к антибиотикам (например, к пенициллину), которые подавляют рост бактерий, воздействуя на их клеточную стенку.

Это конспект по теме «Прокариоты. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ». Выберите дальнейшие действия:

Источник