Совместное применение различных способов изображения рельефа

Каждому из рассмотренных способов изображения рельефа свойственны свои преимущества и недостатки. Одни способы, основанные на восприятии теней и цветных полей, создают иллюзию выпуклости и глубины рельефа, но лишены метрических свойств, другие, напротив, позволяют измерять по карте формы земной поверхности, но проигрывают в наглядности. Соединение на одной карте нескольких способов имеет целью получить изображение рельефа одновременно пластичное и измеримое.

Важнейшее требование, обращенное к топографическим картам, — возможность измерения по ним высот и крутизны склонов — наилучшим образом удовлетворяется горизонталями, которые всегда дополняются высотными отметками и разнообразными знаками элементов рельефа, не выражающихся горизонталями. Но горизонтали не всегда дают наглядную картину рельефа, в особенности при общем обзоре карты читателем, недостаточно тренированным в чтении карт. Поэтому на некоторых зарубежных топографических картах горизонтали сопровождаются одним из пластических способов. Обычно они дополняются отмывкой — средством выразительным и не скрадывающим горизонтали. Для отмывки часто используют вертикальное освещение. Оно предпочтиТельно для равнинных стран, но менее эффективно при горном расчлененном рельефе, особенное обзорно-топографических карт.

Особенно нуждаются в наглядности обзорные карты, охватывающие значительные пространства с разнообразным рельефом, а среди них стенные. Одни горизонтали оказываются невыразительными. Дополнение горизонталей послойной окраской расчленяет рельеф на высотные зоны и при удачном подборе цветов приводит к иллюзии выпуклого изображения. Эти иллюзии усиливаются при введении отмывки, которая не только подчеркивает основные формы рельефа, но и показывает его расчлененность, различия и характерные детали внутри каждой высотной зоны (см. рис. 6.2). Это обстоятельство очень выигрышно для изображения рельефа плоскогорий и возвышенных равнин. Автоматизированное изготовление оригиналов отмывки допускает изменение ее интенсивности по высотным зонам по принципу «чем выше, тем светлее», что усиливает эффект послойной окраски.

Вообще сочетание отмывки с послойной окраской требует искусства и осмотрительности, поскольку интенсивная отмывка изменяет послойную окраску и затрудяет чтение других элементов общегеографической карты. Поэтому отмывку как дополнение послойной окраски избегают на детальных, богатых содержанием картах, например в справочных атласах, с успехом используя для обобщенных стенных карт (см. рис. 6.2). Послойную окраску, дополненную отмывкой, иногда воспроизводят без горизонталей.

Современная практика знает самые разнообразные сочетания различных способов изображения рельефа. Например, в Большом атласе мира Хаака (1968) карты рельефа соединяют гипсометрическую расцветку высотных зон с полуперспективным рисунком типа рельефа. Наш обзор ограничен наиболее распространенными сочетаниями.

§ 4.8 Стереоскопические способы изображении рельефа. Анаглифы

Описанные выше способы изображения рельефа воссоздают лишь мысленную картину трехмерного пространства. Между тем из геометрической оптики известно, что объемное ощущение возникает в результате стереоэффекта при рассматривании двух плоских перспективных изображений — стереопары. Если каждый глаз видит только один из компонентов стереопары, она воспринимается в едином, совмещенном образе как пространственное изображение.

Обычно стереопары готовят посредством фотографирования натуральных объектов с двух точек зрения, например путем аэросъемки земной поверхности или фотографирования рельефных моделей местности (см. § 4.9) — последнее для стереоэффекта отмывки. Глубинное ощущение горизонталей получается, когда одним рисунком служит сама карта, другим — ее копия, выполняемая с последовательным смещением горизонталей и контуров.

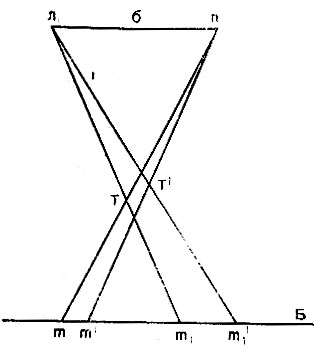

Расчет смещений прост. Когда точки т и тХ) обозначенные на листе бумаги Б, расположены в одной плоскости с главными точками левого л и правого п глаз и видимы (точка т правым глазом, а точка т1 левым), они сливаются в одно изображение, ощущаемое в точке Т вне плоскости Б на высоте в (рис. 4.12). Полагая, что длина лп, обозначаемая далее буквой б, является базисом зрения (расстояние между главными точками глаз, равное в среднем 65 мм), а удаление Р глаз от бумаги соответствует расстоянию наилучшего зрения

Рис. 4.12

Рис. 4.13

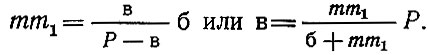

(250 мм), легко найти зависимость между удалением в точки Т от плоскости Б и расстоянием mm1 точек между собой. Из подобия треугольников Тлп и Tmm1 следует, что

(4.4)

(4.5)

Таким образом, ощущаемая зрительно высота в зависит от расстояния mm1 т. е. от взаимного удаления точек в плоскости базиса зрения, и может быть задана по желанию, а неодинаковые смещения параллельно базису зрения нескольких пар точек (рис. 4.13) создают впечатление различной высоты этих точек, т. е. эффект глубинного зрения.

Полагая, что в равно высоте сечения рельефа (переведенной в масштаб карты), легко подсчитать смещение mm1при переходе к следующей по высоте горизонтали. Для большего эффекта, особенно на картах мелких масштабов, вертикальный масштаб преувеличивается по сравнению с горизонтальным.

Получение второго стереоскопического рисунка горизонталей, мешкотное при ручной работе, легко выполняется на графопостроителе после цифрования горизонталей основной карты.

Однако для пользования такими стереопарами необходим стереоскоп. Чтение карты упрощается при совмещении стереоскопических изображений, напечатанных в дополнительных цветах. Их называют анаглифами (от греческого «анаглифос» — рельефный).

Пусть точки m и m1 (рис. 4.14) нанесены на белой бумаге: первая — красной, вторая — сине-зеленой тушью. Предположим, что эти точки рассматриваются через очки-светофильтры, причем перед левым глазом помещен красный, а перед правым — сине-зеленый светофильтр.

Так как красный светофильтр поглощает все лучи, за исключением красных, то фон бумаги представится левому глазу окрашенным в красный цвет. Красная точка т сольется с фоном бумаги и станет невидимой, а точка т1 зеленый луч от которой задерживается светофильтром, будет казаться серой. Равным образом правый глаз увидит через сине-зеленый светофильтр лишь точку т в виде серой точки на сине-зеленом фоне. В результате точки т и т1 сольются в одно серое изображение, воспринимаемое в точке Т, а красный и сине-зеленый фоны бумаги, видимые одним левым, а другой- правым глазом, дополняя один другой, будут восприняты как белые поверхности. При анаглифическом способе две системы горизонталей печатают совместно в дополнительных цветах. При их рассматривании через очки-светофильтры зритель видит на белом фоне серые, располагающиеся одна над другой горизонтали, которые могут сопровождаться обозначениями всех других элементов общегеографической карты. Большая пластичность изображения, отсутствие необходимости в каких-либо приборах, за исключением очков-светофильтров и возможность чтения рельефа без тренировки — достоинство анагли-фического способа. Однако анаглифические карты не заменяют обычных топографических карт. Они непригодны для измерения, расчетов и проектирования. Два разной силы штриховых рисунка, перекрывающих один другой, создают при рассмотрении их без светофильтра пестроту, в которой слабо ориентируется даже опытный глаз.

Стереоэффект возникает также при рассмотрении невооруженным глазом плоской стереопары, сдвоенной чередованием весьма узких полосок (0,2 — 0,4 мм) обоих изображений с наложенной на них линзовой растровой пленкой такой же линиатуры. Этот способ теперь хорошо известен по объемным видовым открыткам.

Объемное картографическое изображение может быть получено посредством голографии (Подробнее об объемном картографическом изображении рельефа см.: Смирнов Л. Е. Трехмерное картографирование. Л., 1982. 101 с.).

Наконец отметим, что рассмотренные выше стереоскопические способы в равной мере применимы для объемного картографирования любых поверхностей, в частности статистических.

Рис. 4.14

§ 4.9 Перспективные изображения рельефа. Блок-диаграммы

Картинный, перспективный рисунок рельефа на старинных картах был произволен. В значительной мере он основывался на воображении — ведь картограф не поднимался над Землей.

Рис. 4.15. Перспективные знаки для некоторых морфологических ландшафтов (по Э. Раису): 1 — ледники (глетчеры); 2 — высокогорье; 3 — высокогорья альпийские; 4 — среднегорья; 5 — холмистые области; 6 — омоложенные горы; 7 — остаточная равнина (пенеплен); 8 — остаточная равнина, подвергшаяся омоложению; 9 — лессовые области; 10 — моренный ландшафт; 11 — друмлины; 12 — фьорды; 13 — аллювиальная подгорно-веерная равнина; 14 — куэсты; 15 — плато, омоложенное в аридных условиях; 16 — вулканы

Рис. 4.16. Перспективное изображение рельефа на современных картах (по Э. Райсу)

Такое изображение не обеспечивало правильной передачи форм земной поверхности и вносило искажения в положение объектов, наносимых в плановых очертаниях. Как можно показать речную сеть, селения, дороги на противоположном склоне хребта, скрытом от воображаемого наблюдателя?

Однако в 20-м столетии перспективные изображения вновь вошли в употребление, но уже на вполне объективной основе. Во-первых, стали применять наглядные перспективные знаки, разрабатываемые для основных типов рельефа (рис. 4.15), размещаемые в границах распространения этих типов, подобно тому как на топографических картах вычерчивают знаки болот, солончаков и т. п., но с учетом действительной ориентировки форм (рис. 4.16).

Рис. 4.17. Перспективное изображение рельефа дна Атлантического океана, (фрагмент карты Национального географического общества США, 1968)

Теперь этот прием применяется на геоморфологических картах, а также на картах ложа океанов (рис. 4.17). В упрощенном виде он популярен на картах-иллюстрациях в газетах, журналах и вообще массовых изданиях.

Во-вторых, получили большое распространение перспективные изображения земного рельефа и статистических поверхностей, построенные по определенным геометрическим принципам как производные от традиционных карт. Они лишены точности и значения этих карт, но дают в плоском изображении наглядное представление о трехмерных поверхностях (а в геологии также о рудных телах). Графическим средством служит перспективный рисунок горизонталей или профилей рельефа; при разреженных сечениях этот рисунок дополняют штриховкой или отмывкой. Сочетания перспективных изображений земной поверхности с разрезами земной оболочки (атмосферы, земной коры, водных толщ океана) называютблок-диаграммами.

Для получения перспективного изображения, следуя правилам начертательной геометрии, из центра проекции (глаза наблюдателя) проводят лучи к характерным точкам поверхности. При этом должно быть определено положение центра проекции — его азимут, высота над горизонтом и удаленность (или конус зрения). Пересечение лучей с плоскостью проекции (картинной плоскостью) образует каркас искомого изображения.

Однако при ручной работе ради упрощения построения центр проекции предпочитают относить в бесконечность, т. е. переходят к проектированию параллельными лучами.

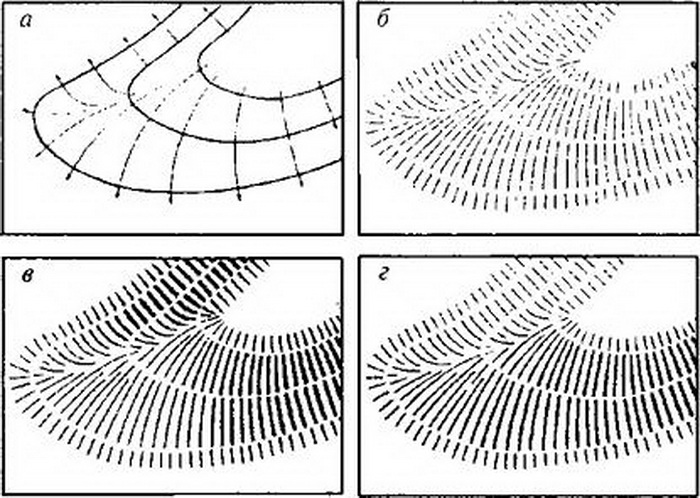

Рис. 4.18. Построение блок-диаграммы методом профилей по топографической карте: а — часть топографической карты (с километровой сеткой); б — трансформирование сетки в ромбическую и разметка пересечений сетки горизонталями; в — построение профилей на горизонтальных линиях сетки; г — оформление блок-диаграммы в виде «перспективного» рисунка местности

Простейший прием, не связанный с действительным учетом перспективы, состоит в преобразовании прямоугольного участка топографической карты (рис. 4.18, а) в ромб (рис. 4.18,6), на котором, руководствуясь горизонталями (их пересечениями с линиями ромбической сетки), строят систему профилей (рис. 4.18,в), образующих каркас для «перспективного» рисунка местности (рис. 4.18, г). Подобно рельефным моделям (см. § 4.10) вертикальный масштаб в подобных блок-диаграммах обычно преувеличен относительно горизонтального масштаба, но постоянен на всех профилях. Угол зрения (ориентировка ромбического основания) выбирается так, чтобы обеспечить наилучший обзор местности, в частности минимум закрытых пространств. Для этого азимут луча зрения должен быть перпендикулярен преобладающему скату местности (определяемому при построении с помощью ЭВМ наклонной плоскостью, аппроксимирующей реальную поверхность).

Известен ряд приборов и приемов для механизации построения блок-диаграмм при их проектировании параллельными лучами (См.: Гольдин И. Д. Механизация построения наглядных изображений при разведке и разработке недр. М, 1967. 184 с.). Они нашли признание и успешно применялись в горно-геологической практике, нуждающейся в наглядных изображениях строения месторождении и шахтных полей, но не привились в картографии где в наши дни блок-диаграммы выполняются посредством ЭВМ и автоматических графопостроителей по цифровым моделям местности и программам, специально разработанным для построения перспективных изображений.

Источник

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Из всех элементов местности рельеф играет самую важную роль, потому что он влияет на состояние и положение всех остальных элементов: гидрографию, распределение населенных пунктов, дорог, растительности и т. д. Между всеми этими элементами существует определенная взаимосвязь, на которую оказывает влияние рельеф.

Отсюда становится понятным стремление не только выявление на карте форм рельефа и различных его особенностей, но и получение количественных его характеристик (абсолютных и относительных высот, степени расчленения, крутизны склонов и др.). Следовательно, изображение рельефа на карте должно быть наглядным, измеримым, желательно пластичным. Отобразить рельеф земной поверхности на географических картах задача не простая, поскольку надо передать на плоскости объемные формы в двух измерениях, которые на местности имеют три измерения – длину, ширину и высоту.

К изображению рельефа на гипсометрических картах предъявляются определенные требования:

♦ метричностъ (измеримость) изображения, обеспечивающая возможность получения по карте абсолютных высот и превышений, характеристик углов наклона, расчленения и др.;

♦ пластичность изображения, т.е. наглядная передача неровностей рельефа, формирующая у читателя зрительный образ местности;

♦ морфологическое соответствие изображения, что проявляется в стремлении подчеркнуть типологические особенности форм рельефа, его структурность.

Стремление по возможности учесть эти достаточно противоречивые требования проходит через всю историю развития способов картографирования рельефа. На разных этапах на первый план выходили задачи создания пластического объемного или метрически точного изображения, либо подчеркивания морфоструктуры рельефа, либо совмещения этих требований на одной карте.

Для отображения рельефа на географических картах применяют различные способы изображения, однако каждый из них порознь не в состоянии удовлетворить всем требованиям, предъявляемых к изображению рельефа.

В картографии известны следующие способы изображения рельефа: перспективный, горизонталей, высотных отметок, точечный, гипсометрический, пластический (штрихов крутизны, теневых штрихов и отмывки), стереоскопические способы (стереопары, анаглифический способ), рельефные макеты, рельефные карты, блок-диаграммы рельефа, цифровые модели рельефа. Применение того или иного способа изображения рельефа зависит главным образом от типа карты, назначения и масштаба.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

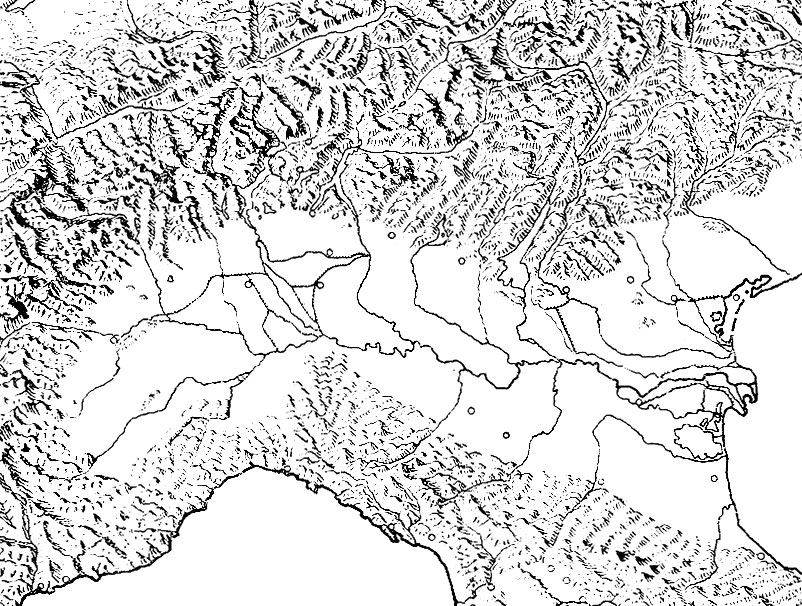

Перспективное изображение рельефа применялось еще в древности, в средние века. На старых картах рельеф изображался схематическим перспективным рисунком в виде отдельных возвышенностей, хребтов, горок. Для большей выразительности горки покрывались тенями – этот способ иногда называли картинным изображением рельефа. Для него не требовалось знания абсолютных или относительных высот, крутизны склонов, а было достаточно лишь передать общее расположение возвышенностей (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Древняя карта с перспективным изображением рельефа

Суть этого способа состоит в том, что крупные положительные формы рельефа (горы, возвышенности, хребты) изображаются перспективным рисунком. Местность на картинных картах рельефа представляется как бы с высоты птичьего полета.

Такое изображение достаточно наглядно, но, ни о какой геометрической точности не может быть и речи. Картинные карты рельефа иногда создавали художники; известна, например, карта рельефа Тосканы, написанная Леонардо да Винчи и представляющая местность как бы с высоты птичьего полета.

Рис. 9.2. Леонардо да Винчи. Карта Тосканы

В настоящее время этот способ почти не применяется, его можно встретить лишь на стилизованных исторических картах. На современных картах стали использовать перспективные способы изображения рельефа, разрабатывать особые картинные знаки, но уже на геометрически точной основе. Новый способ получил название физиографического, он направлен на выявление физиономических черт рельефа, его морфологии (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Физиографическая карта Индийского океана (по Б. Хейзену)

Физиографические карты широко применяют для показа рельефа дна океанов, поверхности далеких планет, их используют в туристских буклетах и некоторых популярных изданиях. Такие карты отнюдь не предназначены для проведения по ним измерений, но они очень наглядны, похожи на блок-диаграммы или красочные художественные панорамы.

СПОСОБЫ ШТРИХОВ

Схематичные перспективные изображения рельефа еще в XVIII в. перестали удовлетворять войска – основных потребителей карт. Им необходимо было получать по картам точное представление о пересеченности местности и крутизне склонов. Характер рельефа определял маневрирование пехоты, кавалерии и артиллерии. Это стало основной причиной перехода к шкалам штрихов крутизны. Принцип построения таких шкал прост: чем круче склон, тем толще и плотнее штриховка, что отвечает изменению освещенности, при которой крутые склоны как бы покрыты глубокой тенью, а пологие – максимально освещены (рис. 9.4).

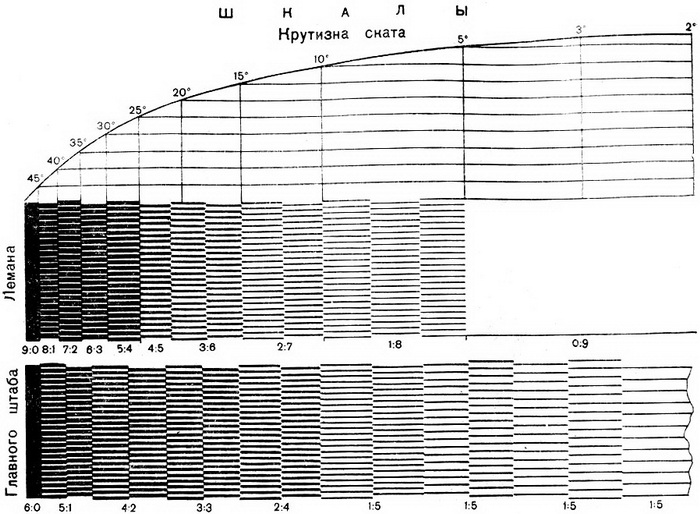

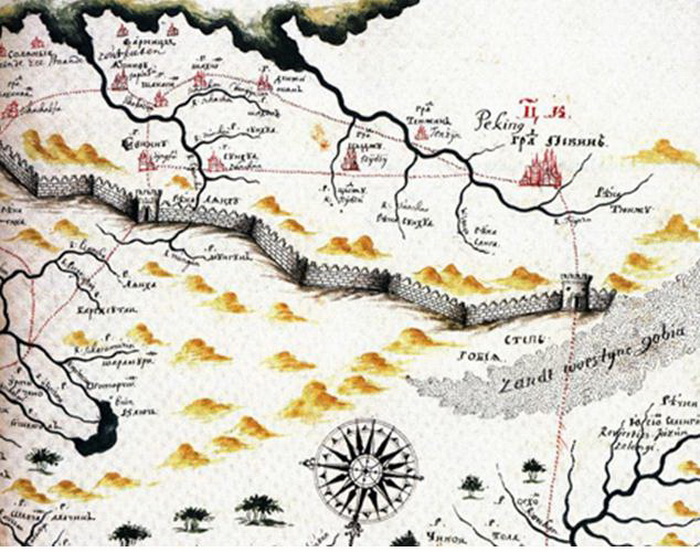

Рис. 9.4. Шкалы штрихов крутизны И. Лемана и Главного штаба

Штрихи выполнялись способом гравюры, и это придает изображению рельефа особую тонкость и художественность, карты дают наглядный образ местности и смотрятся как произведения искусства (рис. 9.5).

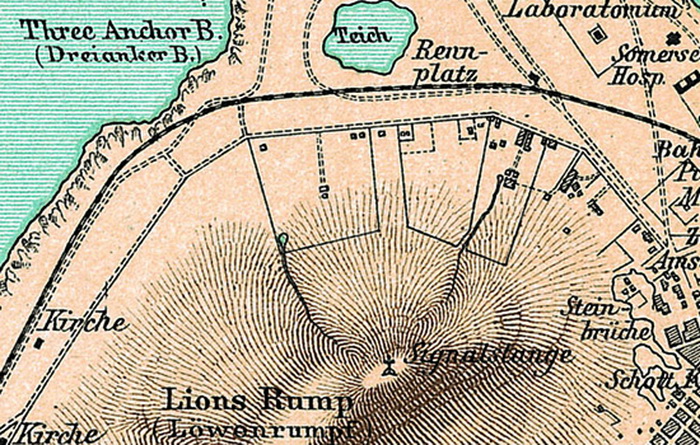

Рис. 9.5. Часть карты выполненной в штрихах крутизны.

Интересно, что для нанесения штрихов на карте вначале проводили горизонтали, они служили канвой для построения линий скатов, далее по ним вычерчивали штрихи. С окончательного рисунка вспомогательные горизонтали снимали (рис. 9.6).

Рис. 9.7. Схема построения штрихового рисунка рельефа.

а – исходные горизонтали и линии скатов; б – расстановка штрихов; в – штрихи крутизны; г – теневые штрихи.

Иной принцип использовали при изображении рельефа с помощью теневых штрихов, которые наносили по принципу бокового (косого) освещения. Обычно предполагалось, что источник света размещен в северо-западном углу карты. Штрихи черного или коричневого цвета накладывали так, чтобы выделить освещенные и затененные склоны, подчеркнуть основные формы рельефа, перегибы склонов, расчленение поверхности.

Способы штрихов очень хорошо передают пластику рельефа, его морфологию, но не позволяют определять абсолютные и относительные высоты. Кроме того, гравирование или рисовка штрихов весьма трудоемки, а печатание карт требует высокой техники воспроизведения. Внедрение в картоиздание фоторепродукционных процессов и плоской печати сильно затруднило воспроизведение штрихов, тонкие линии при печати раздавливались, а толстые штрихи – сливались. Все это заставило картографов искать другие способы изображения рельефа.

Источник