Разграничение понятий «компетенция эксперта» и «компетентность эксперта при назначении судебной экспертизы (Л.В. Зорин, журнал «Законность», N 11, ноябрь 2017 г.)

Разграничение понятий «компетенция эксперта» и «компетентность эксперта при назначении судебной экспертизы

заместитель прокурора г. Верхний Уфалей

Челябинской области, кандидат юридических наук

Журнал «Законность», N 11, ноябрь 2017 г., с. 50-52.

Судебная экспертиза как один из институтов доказательственного права имеет важное значение в рамках уголовного судопроизводства, широко используется в уголовно-процессуальной деятельности.

В настоящее время в науке уголовного процесса принято различать понятия «компетенция» и «компетентность» эксперта.

«Компетенция» в переводе с лат. «competo» («добиваюсь, подхожу, соответствую») определяется в первом значении — как совокупность полномочий официального лица, установленная законом или уставом; во втором значении — как знания, опыт, осведомлённость в какой-либо области*(1).

В свою очередь, «компетентность» определяется как способность лица производить определённый вид работы, наличие достаточного запаса знаний для вынесения обоснованного суждения по какому-либо вопросу*(2).

Термин «компетентный» в первом значении понимается как располагающий полномочиями для определённых действий; во втором значении — как знающий, сведущий в определённой области*(3).

Толковый словарь русского языка определяет только понятие «компетенция». Этот термин понимается в первом значении как круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён; во втором значении — как круг чьих-либо полномочий, прав*(4).

Толковый словарь не определяет понятие «компетентность», указывая только на термин «компетентный»: в первом значении — знающий, осведомлённый, авторитетный в какой-либо области; во втором значении — обладающий компетенцией.

Обобщая приведённые положения, относящиеся к содержанию рассматриваемых понятий «компетенция» и «компетентность» приходим к выводу о том, что «компетенция» включает в себя два основных значения: 1) совокупность полномочий (прав и обязанностей); 2) круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён (знания).

В свою очередь, «компетентность» включает в себя знания, достаточные для вынесения суждений по каким-либо вопросам и способность лица производить определённый вид работы.

Однако следует обратить внимание, что при определении понятия «компетентный» приведённые источники указывают в качестве значения этого слова, наряду с полномочия официального лица, и его знания*(5).

Считаем, что разграничивать понятия «компетенция» и «компетентность» следует по критерию «знаний», поскольку при толковании термина «компетентность» используется значение именно «достаточных знаний», которыми кто-либо обладает. Учитывая эту позицию, полагаем, что «компетенция» включает в себя знания и полномочия официальных лиц, а «компетентность» относится непосредственно к знаниям, которыми кто-либо обладает в достаточной степени.

Таким образом, компетенция эксперта включает в себя его специальные знания, полученные в ходе профессионального обучения и опыта работы, а также его права, обязанности и ответственность, установленные законом. В свою очередь, полагаем, что компетентность эксперта определяется достаточностью его специальных знаний (так называемая «научная» компетентность).

В науке уголовного процесса отмечается, что компетентность подразумевает достаточную глубину знаний и профессиональную подготовленность эксперта, а компетенция означает специализацию по тому или иному профилю экспертных познаний*(6).

Наукой уголовного процесса признаётся, что понятие «компетенция судебного эксперта» включает в себя два аспекта: собственно специальные познания и весь круг полномочий эксперта как участника уголовно-процессуальной деятельности*(7).

Отдельные авторы полагают, что «компетентность» следует рассматривать как обладание экспертом специальными знаниями, полученными в рамках высшего профессионального образования, последующей подготовки по конкретным экспертным специальностям, а также реальным опытом решения сложных экспертных задач, необходимых для использования в процессе производства соответствующего исследования; «компетенцию» — как совокупность его прав и обязанностей, предусмотренных ФЗ о ГСЭД и соответствующими кодексами, определяемую кругом задач, которые может (компетентен) решать эксперт*(8).

Названные аспекты компетенции эксперта в науке рассматривают также в качестве криминалистического аспекта (когда речь идёт о научной компетенции эксперта — специализация эксперта в рамках имеющихся экспертных профилей) и процессуального аспекта (очерченный законом комплекс прав эксперта, который он реализует в ходе осуществления своей процессуальной деятельности)*(9).

В связи с этим Т. Сахнова отмечает, что в качестве эксперта может быть назначено лишь сведущее лицо, т.е. такой субъект, который обладает определёнными профессиональными (специальными) знаниями и является компетентным в определённой сфере знаний. Однако оценка научной компетентности лежит вне сферы процессуальных отношений. Понятие «научная компетентность эксперта» не имеет процессуального смысла. Поскольку эксперт выполняет свои функции в процессе, действуя в рамках процессуальных прав и обязанностей, то вряд ли есть необходимость вводить термин «процессуальная компетенция эксперта»*(10).

Следует отметить, что помимо «научной» и «процессуальной» компетенции эксперта выделяют также административную (должностную) компетенцию эксперта, которая характеризует эксперта государственного судебно-экспертного учреждения как должностное лицо, обладающее совокупностью прав и обязанностей, не связанных с процессуальной деятельностью по проведению экспертиз*(11). Кроме того, в науке предлагают различать объективную компетенцию, т.е. объём знаний, которыми должен владеть эксперт, и субъективную компетенцию — степень, в которой конкретный эксперт владеет этими знаниями. Субъективную компетенцию часто называют компетентностью эксперта*(12).

Поскольку эксперт становится субъектом уголовно-процессуальных отношений только в случае наличия у него специальных знаний, которые являются его основным отличительным свойством (по отношению к остальным участникам уголовного процесса), следовательно, «научная компетентность» эксперта подразумевается изначально при его привлечении в уголовное судопроизводство.

В связи с этим особый интерес представляет позиция А. Кудрявцевой, по мнению которой, понятие компетенции эксперта определяется как совокупность прав и обязанностей эксперта при проведении экспертизы, предопределённая наличием у него конкретного объёма специальных познаний*(13).

Поскольку вовлечение эксперта в уголовный процесс возможно только в случае наличия у него соответствующих специальных знаний, следовательно, компетенция эксперта включает в себя в первую очередь объём прав и обязанностей эксперта как участника уголовного судопроизводства, а объём его специальных знаний определяет компетентность привлекаемого эксперта.

Эту позицию подтверждает и мнение, существовавшее ещё в дореволюционной науке уголовного процесса. Так, Л. Владимиров, рассуждая о вопросах компетентности экспертов называл теоретическую и практическую компетентность, указывая на термин «научное значение эксперта»*(14).

Принимая во внимание такое понимание термина компетентности эксперта, считаем, что его содержание изначально сводится к определению теоретического и практического содержания «компетентности». В первом случае речь идёт о специальных знаниях, которыми обладает эксперт, во втором случае — об опыте работы эксперта.

Следует отметить, что в рамках действия положений ст. 70 УПК РФ в случае обнаружения некомпетентности эксперта принимается решение о его отводе. Предполагается, что эти положения УПК относятся к «научной компетентности» эксперта, поскольку остальные основания, указанные в ст. 70 УПК, относятся к компетенции эксперта в части наличия у него прав и обязанностей (в том числе обязанности заявить самоотвод в случае, если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их представителей; при наличии обстоятельств, предусмотренных в ст. 61 УПК).

В ст. 13 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» компетентность определяется как уровень профессиональной подготовки экспертов, проверяемый каждые пять лет при проведении соответствующей аттестации на право самостоятельного производства судебной экспертизы.

Таким образом, компетенция эксперта — это специальные знания, полученные в ходе профессионального обучения и опыта работы эксперта; его права, обязанности и ответственность как участника уголовного судопроизводства. Компетентность эксперта относится к определению достаточности специальных знаний, которыми обладает эксперт.

На основании проведённого анализа норм уголовно-процессуального закона и Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», определяющих процессуальное положение эксперта как участника уголовного судопроизводства, приходим к выводу, что, поскольку вовлечение эксперта в уголовный процесс возможно только в случае обладания им специальными знаниями, компетенция эксперта включает в себя в первую очередь объём его прав и обязанностей как участника уголовного судопроизводства, а уровень и достаточность его специальных знаний определяет компетентность привлекаемого эксперта.

Поскольку положения ст. 70 УПК предусматривают в качестве основания для отвода эксперта его некомпетентность, предполагается, что право эксперта отказаться от дачи заключения в случаях, когда его специальных знаний недостаточно, должно быть возведено в статус процессуальной обязанности.

*(1) См.: Большой словарь иностранных слов / Сост. А.Ю. Москвин. М.: ЗАО Центрполиграф, 2007.

*(4) См.: Толковый словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 1999.

*(6) См.: Зайцева Е.А. Реализация состязательных начал при применении специальных познаний в уголовном судопроизводстве: Монография. Волгоград: ВА МВД России, 2006, с. 61.

*(7) См.: Вальдман В. Компетенция эксперта в советском уголовном процессе: Автореф. дис. _ канд. юрид. наук. Ташкент, 1966, с. 3; Сорокотягин И.Н., Сорокотягина Д.А. Судебная экспертиза: Учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2008, с. 125.

*(8) См.: Шапиро Л.Г., Степанов В.В. Специальные знания в уголовном судопроизводстве: Монография. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2008, с. 160.

*(9) См.: Зайцева Е.А. Указ. соч., с. 62.

*(10) См.: Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам: Учебно-практическое пособие. М.: Изд-во «БЕК», 1997, с. 94-95.

*(11) См.: Шапиро Л.Г., Степанов В.В. Указ. соч., с. 162.

*(12) См.: Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2009, с. 96-97.

*(13) См.: Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: Монография. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001, с. 188.

*(14) См.: Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула: Автограф, 2000, с. 245.

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.

Купить документ —> Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Зорин Л.В. Разграничение понятий «компетенция эксперта» и «компетентность эксперта при назначении судебной экспертизы

Zorin L.V. Differentiation between the notions «terms of reference of expert» and «expertise of expert» in commissioning a forensic examination

Л.В. Зорин — заместитель прокурора г. Верхний Уфалей Челябинской области, кандидат юридических наук

L.V. Zorin — PhD (Law), Deputy Public Prosecutor, City of Verkhny Ufaley, Chelyabinsk Region

В статье анализируются понятия «компетенция» и «компетентность» эксперта, затрагивается вопрос закрепления права эксперта отказаться от дачи заключения в случаях, когда его специальных знаний недостаточно.

In article the concepts «competence» and «competence» of the expert are analyzed, the question of construction in the status of a procedural duty of the right of the expert to refuse making the conclusion in cases when his special knowledge isn’t enough is raised.

Ключевые слова: компетенция и компетентность; судебный эксперт; судебная экспертиза; участник уголовного судопроизводства.

Keywords: competence and competence; court expert; judicial examination; participant of criminal trial.

Ежемесячное научно-практическое издание, в котором публикуются:

— материалы, отражающие деятельность прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов, а также деятельность других правоохранительных органов;

— новое законодательство и его комментарий;

— организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, носящие нормативно-правовой характер, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина (кроме актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера);

— материалы, освещающие прокурорскую, следственную, судебную, арбитражную практику;

— дискуссионные статьи по актуальным правовым проблемам.

Источник

Оценка компетентности экспертов

МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

1. Причины использования экспертных оценок 1

Для современных рыночных условий актуальна старая истина: «Управлять — значит предвидеть». Как уже было отмечено, особое значение приобретают в управлении методы оптимизации, основанные на применении математических моделей. Они помогают привести сложные и подчас неопределенные факторы, связанные с проблемой принятия решения, в логически стройную систему, определить, какие данные необходимы для оценки и выбора альтернатив, а затем найти наилучшее (оптимальное) решение из всех возможных. В качестве инструмента при этом используют методы математического программирования.

Планирование и управление экономическими объектами всегда осуществляются в условиях недостаточности информации о будущем, на них оказывают влияние различные случайные и неучтенные факторы. Вследствие этого экономические закономерности

функционирования объектов носят случайный, стохастический характер. Поэтому другой класс математических методов принятия решений основывается на применении статистических методов анализа.

При этом предполагается, что информация, используемая для обоснования решений, достоверна и надежна. Больше того, прогнозируемые явления и факты не должны выходить далеко за пределы тех значений, на которых основывались статистические расчеты.

Таким образом, можно систематизировать трудности, возникающие при выработке сложных решений:

— исходная статистическая информация не всегда достаточно достоверна; если она даже достоверна, то она не всегда может служить надежной базой для принятия решений, нацеленных на будущее, поскольку условия функционирования могут резко измениться;

— часть информации имеет качественный характер и не поддается в принципе количественной оценке — влияние социальных и политических факторов, экономический эффект от внедрения нововведений и т. п.;

— в момент принятия решения отсутствуют данные, которые могут повлиять на реализацию решений в будущем, но их нельзя не учесть;

— любая идея потенциально предполагает возможность различных способов их реализации, а экономические последствия порождают многочисленные исходы, которые заранее необходимо оценить; оценка же осуществляется в условиях ограниченных ресурсов, и принятие одного решения приводит к отказу от других, может быть, не менее эффективных;

— многозначность, многомерность и качественное различие показателей, входящих в обобщенный критерий качества решения, являются препятствием для оценки эффективности, качества, ценности или полезности каждого из возможных решений.

Вывод: при принятии решений применение расчетов должно сочетаться с использованием суждений руководителей, ученых, специалистов, консультантов — экспертов. Это позволяет использовать их индивидуальный и коллективный опыт, нередко «скрытый», выражающийся просто как здравый смысл. Невозможность получения формализованной и абсолютно достоверной информации сглаживается применением математико-статистических методов анализа и обобщения оценок экспертов.

Простота математического аппарата и наличие современных программных средств их реализации позволяют сосредоточиться на логическом анализе выводов и окончательном принятии управленческого решения.

2. Этапы реализации метода экспертных оценок 1

Основные этапы процесса экспертного оценивания альтернатив:

1) формирование цели и задач исследования;

2) формирование группы управления проведения оценивания;

3) выбор метода получения экспертной информации и способов ее обработки;

4) подбор группы экспертов и создание опросных листов (анкет);

5) опрос экспертов;

6) обработка и анализ результатов опроса;

7) интерпретация результатов.

1. Цель и задачи экспертногоопроса ставит ЛПР или заказчик. Он определяет форму, уровень надежности и область использования результатов, надежность и полноту предоставляемой исходной информации, необходимость привлечения сторонних экспертов и др.

2. Подготовку, организацию и координацию всего процесса экспертизы обеспечивает группа управления, назначаемая ЛПР, во главе с руководителем.

3. Методы получения информацииот экспертов могут быть разными:

■ по почте (опросные листы, анкеты, дневники наблюдений и т. п.);

■ ответы на вопросы собирают и представляют на обработку специально назначенные работники;

■ возможна на разных этапах комбинация трех предыдущих методов.

4. При подборе потенциальных экспертов из числа специалистов предприятия решается несколько проблем: оценка компетентности кандидатов; определение минимально необходимого числа экспертов; оценка степени согласованности мнений экспертов. Учитывается также ряд их черт характера и профессиональных качеств: креативность; отношение к экспертизе; конформизм; аналитичность и широта мышления; коллективизм; самокритичность; стаж работы и др.

Оценка компетентности экспертов

Компетентность эксперта есть степень его квалификации в определенной области знаний, и она оценивается только если в исследовании важно учесть весовые коэффициенты экспертных оценок каждого эксперта.

Значение весового коэффициента понимается как степень вероятности выдачи экспертом достоверной оценки. Как и значение вероятности, весовой коэффициент может принимать значения между нулем и единицей.

Оценку компетентности определяют с помощью различных приемов. Например, методом контрольной экспертизы (если правильные ответы на поставленные вопросы заранее известны).

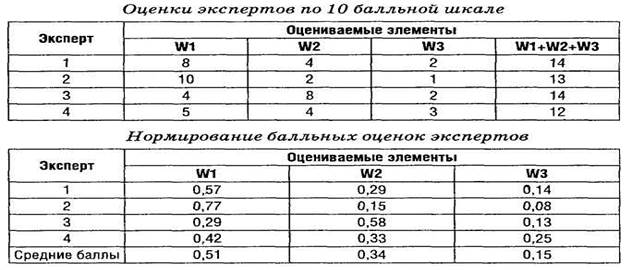

Другой способ основан на сопоставлении нормированных балльных оценок экспертов 1 . Рассмотрим этот способ на примере.

ПРИМЕР. Четыре эксперта оценивают важность трех элементов повышения рентабельности предприятия: покупательной способности (W1), себестоимости (W2) и затрат (W3). Используется 10-балльная шкала. Результаты их оценок приведены в таблице ниже. В связи с тем, что количество значений шкалы не равно числу оцениваемых элементов, необходимо определить нормированные балльные оценки путем деления каждой оценки на сумму

оценок того же эксперта. На этом этапе предполагается, что все эксперты одинаково компетентны.

Получим взвешенные оценки экспертов с использованием средних баллов:

для 1-го эксперта: 0,57 х 0,51 + 0,29 х 0,34 + 0,14 х 0,15 = 0,41;

для 2-го эксперта: 0,77 х 0,51 + 0,15 х 0,34 + 0,08 х 0,15 = 0,45;

для 3-го эксперта: 0,29 х 051 + 0,58 х 0,34 + 0,13 х 0,15 = 0,31;

для 4-го эксперта: 0,42 х 0,51 + 0,33 х 0,34 f 0,25 х 0,15 = 0,36.

Сумма взвешенных оценок: 0,41 + 0,45 + 0,31 + 0,36 = 1,53.

Таким образом, коэффициенты компетентности экспертов равны:

для 1-го эксперта: 0,41/1,53 = 0,26;

для 2-го эксперта: 0,45/1,53 = 0,30;

для 3-го эксперта: 0,31/1,53 = 0,20;

для 4-го эксперта: 0,36/1,53 = 0,24.

Если было бы необходимо уменьшить число экспертов, самым некомпетентным в смысле наибольшего отличия индивидуальных оценок от средних считался бы третий эксперт. Такие выводы нужно делать крайне осторожно, потому что различие во мнении одного 1 эксперта от всех других может как раз указывать на его высшую квалификацию. Во всяком случае, это дает серьезное основание глубже заинтересоваться руководителям таким оригинальным мнением. В большинстве же случаев в группы экспертов собираются специалисты примерно одинаковой квалификации.

Рассмотрим еще один подход к оценке компетентности экспертов [2], которые являются сотрудниками данной организации. Здесь оценка компетентности производится на основе шкалы, каждый балл которой определяется руководителями высшего звена и специалистами в конкретной области с помощью набора характеристик, оценивающих квалификацию эксперта, по 10-балльной шкале. В качестве характеристик можно использовать, например:

■ уровень квалификации эксперта в данной узкой области;

■ уровень теоретической подготовки;

Для оценки уровня квалификации можно применить следующие значения баллов:

■ 10 — эксперт специализируется по данному вопросу;

■ 8 — эксперт участвует в практическом решении данного вопроса, но он не входит в сферу его узкой специализации;

■ 5 — вопрос тесно связан с узкой специализацией эксперта (смежная область практической деятельности);

■ 3 — вопрос тесно не связан с узкой специализацией эксперта (знаком с проблемой по литературным источникам, по опыту работы других предприятий).

Возможна и простая балльная оценка компетентности эксперта по его причастности к обсуждаемой проблеме и занимаемой должности (табл. 10.3).

В практике экспертного оценивания получила распространение оценка компетентности с помощью самооценки эксперта и оценки другими экспертами. Этот подход обусловлен тем, что измерение столь сложного свойства, как компетентность, может быть реально осуществлено только людьми.

Баллы одного эксперта усредняются и получаем объективную оценку компетентности эксперта hs°, аналогично определяется показатель относительной самооценки эксперта — субъективную

оценку компетентности hs c . Компетентность эксперта по данному вопросу можно характеризовать так:

Очевидно, что приемов получения агрегированной взвешенной оценки компетентности можно предложить больше, однако понятно, что этот подход имеет самостоятельную ценность в организации для определения места каждого сотрудника по уровню его «компетентности. Опрашивать руководителей и определять этот показатель необходимо только тогда, когда нужно отобрать из списка кандидатов ограниченное число экспертов или если принято решение обрабатывать мнения экспертов с учетом их компетентности.

В каждом конкретном случае учитывается и ряд индивидуальных характеристик. Так, при опросе потребителей автомобилей необходимо учитывать возраст, образование, район проживания, доход на одного члена семьи, род занятий и т. п. В этом случае в группу экспертов должны быть включены представители разных слоев потребителей.

Источник