- Старым казачьим способом

- Гоголь-центр

- «Старым казачьим способом»: в Артёме состоялся первый спектакль артистов Народного театра

- Старым казачьим способом пьеса

- Новое в блогах

- Старым казачьим способом. Худрук Кубанского казачьего хора — о Божьем промысле и связи времен

- Мама пела

- Письмо Сталину

- Учителя

- Испытание

- Пустить шапку по кругу

Старым казачьим способом

Гоголь-центр

Н а написание этой пьесы, говорят, Анатолия Софронова вдохновил визит в Цимлянск. Там изготавливают шампанское «старым казачьим способом» — это выражение так понравилось писателю и драматургу, что он быстро сочинил историю о современных донских казаках.

Дело происходит на Дону, в одном крупном винодельческом хозяйстве. Дела идут неплохо, даже вот приехала богатая немка — интересуется секретами изготовления цимлянского, хочет заключить контракт. Одна беда у директора производства: собралась увольняться Маша Забазнова, талантливый молодой технолог. Говорит, скучно ей тут, нет женихов ей под стать. А Маша — девушка непростая. Образованная, уверенная. К такой не каждый подойти решится. А уж из местных парней и подавно. А работник она ценный. Ради того чтобы удержать Машу, директор готов лично заняться устройством ее женской судьбы. Разведка донесла, что нравится ей красивый агроном Иван Ерофеев. Он до сих пор гуляет холостым, хоть по нему много девок сохнет. Например, звезда совхоза Дуська Осетрова. Ну очень ей хочется заполучить в мужья Ерофеева! Но тот лишь благосклонно принимает ухаживание. Дуська — не по нем невеста. Пусть утешится влюбленным в нее футболистом Мишкой. А для Ерофеева пока не нашлась невеста. Впрочем, это ему только так кажется. Директор и его заместитель уже заплели интригу, цель которой — поженить Машу и Ивана Ерофеева.

Пьеса Софронова продолжает традицию радостной советской комедии на сельскую тему. Колхозники тут такие же довольные, работящие, как персонажи «Кубанских казаков». И так же единственное, что омрачает их трудовые будни, — это неразделенная любовь. К чести постановщиков спектакля и актеров Театра им. Гоголя надо сказать, что они постарались найти в этой неглубокой, лакирующей действительность пьесе какие-то человеческие интонации. Например, замечательно освоили говор жителей Придонья, казачью манеру каламбурить, поддразнивать всех, кто встречается на пути. Это придало спектаклю колорит и достоверность. Тем более стоит за это поблагодарить актеров и режиссера, потому что работы художника, автора музыки и песен и хореографа, увы, не сильно способствовали успеху спектакля. На сцене возвели условную конструкцию из плетеных блоков и больше ничем особым не обозначили географические, временные «координаты» происходящего. Костюмы странно сочетают в себе элементы современной и традиционной казачьей одежды. Действие то и дело прерывается песнями и плясками. Лейтмотивом проходит сквозь спектакль гимн цимлянскому: «Донское вино, донское вино — для радости нам, для счастья дано!» Оно оказывается как нельзя более кстати на свадьбе в финале: брачуются три пары! Маша с Иваном (строптивую невесту в итоге завернули в бурку и умыкнули — старым казачьим способом!), Дуська Осетрова с футболистом Мишкой и пожилой казак, ветеран винного производства Пантелей Белокопытин с веселой бригадиршей винодельческого совхоза Анисьей.

Источник

«Старым казачьим способом»: в Артёме состоялся первый спектакль артистов Народного театра

В Артёме актёры нового «Народного театра» показали зрителям свой первый спектакль «Старым казачьим способом» (16+). Как всё прошло — в материале ИА PrimaMedia.

Старый казачий способ — это, с одной стороны, технология приготовления вина, а с другой — секрет того, как добиться взаимности от любимой девушки. Артисты нового «Народного театра» сыграли свой первый спектакль на сцене Дома культуры угольщиков. Подготовка длилась 4,5 месяца.

Спектакль «Старым казачьим способом». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Спектакль «Старым казачьим способом». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Спектакль «Старым казачьим способом». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Спектакль «Старым казачьим способом». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Спектакль «Старым казачьим способом». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Одну из героинь, Марию, играет Нина Сорокина. Теперь она не только юрист и молодая мама, но и настоящая актриса. Мечтала о сцене с детства, признаётся Нина.

Лидия Карташова тоже влюблена в сцену, хотя работала и в банковской сфере, и менеджером. В постановке играет характерную даму, которая, с одной стороны, всегда управляет процессом, а с другой — очень ждёт счастья в личной жизни. Татьяна Кугушева пришла просто попробовать, а теперь — не оттащишь. Играет девушка Дусю Осетрову, которая возвращается с курорта и начинает всех «строить». Как же так: отбирают её жениха.

Спектакль «Старым казчьим способом». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Спектакль «Старым казачьим способом». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

«Репетиция — любовь моя», — под таким девизом Ефима Звеняцкого работали все эти месяцы режиссёры. Встречались по три раза в неделю, трудились «до победного», и получилось то, что нужно.

— Да, они всё это делают впервые. Но мы наблюдаем, какие они искренние, живые, настоящие, здесь нет зашора. Они делают это настолько честно, что я даже беру что-то для себя, для своей актёрской деятельности, — рассказала режиссёр-педагог Марина Волкова.

Марина Волкова. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Зрители тоже остались довольны результатом. Водевиль зал воспринял на «ура».

— Сама пьеса очень интересная. Ребята все очень органичные, естественные. Дорвались до актёрской профессии, и видно, что кайфуют, получают удовольствие от сцены, а это самое главное. Хорошо получается. Насколько мы знаем, ещё в 20-х годах первый «Народный театр» появился именно в Артёме. Возврат его нашему городу — очень интересное продолжение истории, — поделились с корр. ИА PrimaMedia зрительницы Евгения Муравина и Ирина Панченко.

Источник

Старым казачьим способом пьеса

Как всегда в софроновских пьесах, конфликт был сдобрен юмором, этаким здоровым, незатейливым, сделанным «старым казачьим способом». На сцене этот юмор воспроизводила пара — К. М. Пугачева и П. М. Аржанов, — игравшая в лучших традициях театра оперетты… Что говорить, все мы были хороши!

Зато на этом примере, когда я играл против своих убеждений, против самого себя, я узнал, как щедро за это платят нашему брату. Никогда, ни про одну свою роль я не читал такого количества хвалебных рецензий. Нам вручили дипломы и грамоты «Театральной весны»… Поощрительная денежная премия за исполнение роли… В «Огоньке» появилась заметка про меня, украшенная моим портретом…

Была еще одна работа с моим участием в режиссуре Дудина, о которой я хочу упомянуть лишь потому, что пьесу написал покойный Александр Аркадьевич Галич, с которым я тогда и познакомился. Она называлась «Походный марш». Честная, усредненная пьеса раннего Галича, стоящая в ряду таких его вещей, как «Вас вызывает Таймыр», «Пароход зовут «Орленок» и сочиненный коллективно еще до войны, во времена Арбузовской студии, «Город на заре».

Структура «Походного марша» была такова: действие заставок, пролога и эпилога, написанных Галичем в стихах, происходило в немецком концлагере. Война подходила к концу, и герои пьесы (их играли Толмазов и я) пытались заглянуть в будущее и представить себя живущими в мирное послевоенное время — эта часть пьесы была написана уже прозой. Мы попадали, кажется, на стройку. Завязывался любовный треугольник: Толмазов, Карпова и я. Он как-то разрешался — более или менее благополучно, а потом опять стихи, и лагерь, и смерть…

В общем, повторяю, нормальный усредненный Галич, который мог бы вполне благополучно и безбедно существовать и дальше, пиши он подобные пьесы и сценарии. А песен он своих тогда не сочинял. То есть, сочинял и пел с удовольствием, сидя за роялем в репетиционном зале Театра имени Маяковского после репетиций «Походного марша», но еще совсем не те песни, которые принесли ему славу и перевернули его дальнейшую судьбу, оборвавшуюся так глупо и страшно. И лежит он где-то на чужом кладбище, хотя не один ли черт, где лежать? Где жить — куда важнее…

Любил Галич тогда, в 50-е, выпить, приударить за артистками, сесть за рояль и спеть, раскатывая букву «р», что-то из Хьюза в своем переводе: «Подари на прощанье мне билет на поезд куда-нибудь. А мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправился в путь, а мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправился в путь…»

Словом, жил бы себе да жил…

Ан нет, написал он пьесу под названием «Матросская тишина», где опять про 37-й год, да еще герои пьесы — евреи, да еще молодой герой, скрипач Давид, который учится в Московской консерватории, стесняется собственного отца, Абрама Шварца, приехавшего к нему из местечка. Пьеса по тем временам производила сильное впечатление: хорошие роли, отлично закрученный сюжет — и вполне притом наша, советская. Но не манная каша, как «Походный марш» или «Орленок»… Галич дал мне ее прочесть, полагая, что главные роли могут сыграть Л. Н. Свердлин — отца, а я — сына. Я, как говорят актеры, загорелся. Дал пьесу Свердлину, тот — Охлопкову. Последовал категорический отказ. Я стал уговаривать Николая Павловича. Он:

— Забудь и думать.

— Но ведь пьеса безупречна, в ней нет и тени национализма!

— Да, но в нашем театре она не пойдет.

В то время я уже шустрил в «Современник» и даже бывал у них на репетициях в маленьком зале Школы-студии, где им была предоставлена возможность работать. Осенью 57-го я присутствовал там на обсуждении нового репертуара, с которым у них было не густо. Называли какие-то фамилии авторов, спорили. Я рассказал о «Матросской тишине». Чуть ли не в тот же вечер мы приехали к Галичу, и он прочел пьесу, которая была принята в репертуар. Работал над ней Ефремов увлеченно, как и все участники. Главные роли репетировали: отца — Евстигнеев, сына — Кваша.

Охлопков, видимо, понимал, что эта пьеса Галича света не увидит даже в то, относительно либеральное, время. И не ошибся. Ефремовский спектакль был запрещен. Долго думали, подо что и как его запретить. Не скажешь же прямо: потому что там про евреев. А про 37-й упоминать еще было можно: шла эпоха «позднего реабилитанса». В остальном же пьеса была как пьеса.

И вот кому-то в голову пришла прекрасная мысль закрыть спектакль чужими руками. Для этой цели был приглашен из Ленинграда один известный режиссер.

Он приехал на знаменитую генеральную репетицию, описанную со всеми подробностями в книжке Галича, которая так и называется: «Генеральная репетиция». Она проходила в Доме культуры «Правды». В зале присутствовали представители Министерства культуры, партийное начальство из горкома и ленинградский мэтр. Из своих, кроме Галича и Ефремова, — никого. Не были допущены даже актеры «Современника», не занятые в спектакле, не говоря уж о родственниках и знакомых. «Матросская тишина» была закрыта окончательно и бесповоротно, решение обжалованию не подлежало.

Формулировку придумал, разумеется, именитый ленинградец: «Пьеса неплохая. Но молодые актеры «Современника» художественно несостоятельны для решения такой сложной проблемы».

Что и требовалось доказать! Как тут спорить двадцатилетним ребятам, вчерашним студентам, с признанным мэтром, крупнейшим режиссером, пользовавшимся всеобщим уважением.

Проработав три года в Театре имени Маяковского, я более или менее разобрался в том, что Зотова — это просто-напросто Охлопков, Кашкин — при Охлопкове, Дудин нужен для откровенно конъюнктурных постановок и заодно для контраста: служит выгодным фоном, ставя а-ля Охлопков. Был еще какое-то время Власов, поставивший «Клопа», но быстро исчез, как испарился. Был заводной человек, грек по национальности. Митя Вурос, постоянно споривший с Николаем Павловичем, — ушел. Один молодежный спектакль — «Спрятанный кабальеро» — поставил Ганшин, бывший актер таировского театра, в лучших — а вернее, худших — традициях комедии «плаща и шпаги»: с песнями и плясками, масками и полумасками. Охлопков разнес это представление, но спектакль разрешил для утренников и выездных.

Паша Самоцветов. «Кресло № 16» Д. Угрюмова. 1958

Источник

Новое в блогах

Старым казачьим способом. Худрук Кубанского казачьего хора — о Божьем промысле и связи времен

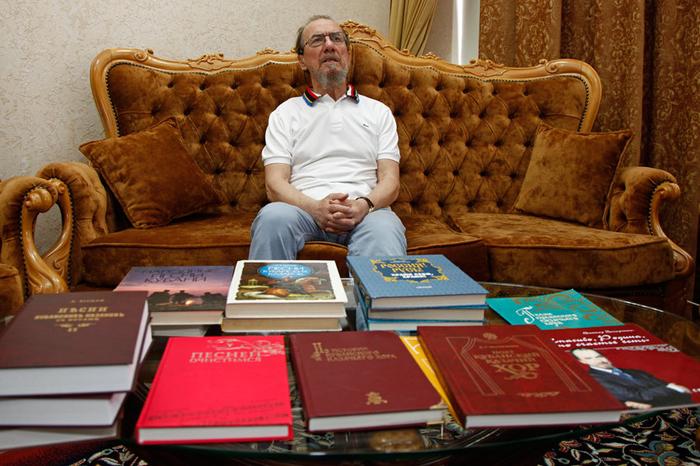

Захарченко убежден, что в передаваемом из поколения в поколение фольклоре хранится генетический код народа. Фото: Геннадий Аносов

Есть люди, которые влияют на ход истории, меняют судьбу народов, властно вмешиваясь в исторический водоворот событий. Таков Виктор Гаврилович Захарченко — художественный руководитель Кубанского казачьего хора. Он всегда действует, как учили старые казаки, используя военные хитрости. А с другой стороны — идет напролом. И побеждает.

Этой осенью у возглавляемого им 42 года коллектива юбилей — 205 лет со дня основания. Правда, тогда это был Войсковой певческий хор Черноморского казачьего войска, истребленный и сгинувший вместе с казачеством.

И вышло так, что его возрождение началось с песен Захарченко. Сначала на Кубани, а потом и по всей России. Сам Виктор Гаврилович считает это Божьим промыслом и свято верит, что все главные события в его жизни предначертаны свыше. Наверное, так и есть. По крайней мере, слушая его, лично я находила ответы на очень важные вопросы.

Мама пела

У каждого свой путь и свои трудности. Но я глубоко убежден, что человек должен знать свое предназначение. Это вопрос трудный. Но нужно задаваться им, чтобы осознать, а зачем я на этой земле?

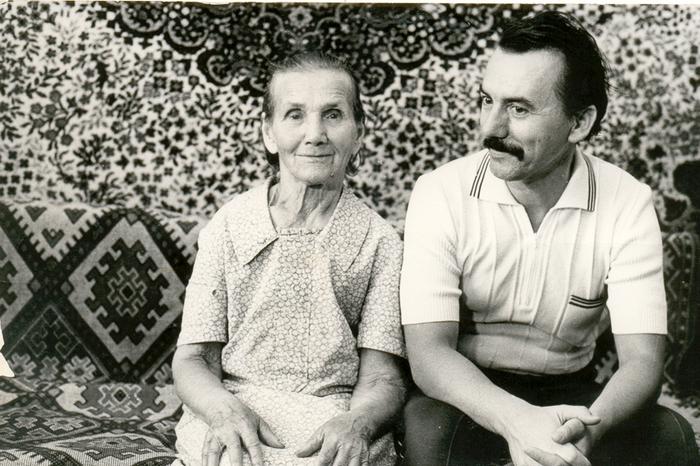

С мамой — Натальей Алексеевной Захарченко. Она прожила почти 90 лет и до самого конца не расставалась с песней. Фото: Из личного архива

Вот мне уже 78 лет, и вся жизнь перед глазами проходит. Разве это не промыслительно, что 18 лет я прожил в самом настоящем «фольклорном заповеднике», в станице Дядьковской, где даже радио не было. Мечтал стать музыкантом, но фортепьяно в глаза не видел, зато с детства напитался духовным золотом — народной песней. В станице пели день и ночь. Война, стоны, крики, почти каждый день похоронка, а песни все равно из каждых окон неслись. Мама пела и на балалайке играла, тетя Лена с дядей Васей пели, я сам на Святки ходил рождествовать, посевать, колядовать. Когда война началась, мне 3 года было. Отец ушел на фронт 24 августа 1941 года. Маленький был, но запомнил, как он стоит в серой кепке и нас, детей, к себе прижимает. Месяца через 4 получили известие: «Гавриил Иванович Захарченко пропал без вести». Мама в смерть отца не верила и всю жизнь его ждала. Есть поверье, что если кричать в печку, когда она топится, то ветер с дымом разнесет твои слова, и их услышит тот, о ком думаешь. Помню, мы с братом кричали в открытую дверцу печки: «Папочка, вернись!» Но он так и не вернулся, только два письма его сохранились.

В 1942 году оккупировали часть Кубани, в том числе Дядьковскую, выгнали нас из хаты. А когда немцы отступали, они свалили в общую кучу все, что не смогли увезти, и подожгли. В этой куче гармошка лежала. Брат ее увидел, вытащил из огня и домой принес. Я ее взял, пальцами по клавишам прошел и начал играть. А ведь мне только года 4 всего было. Мама испугалась, ведь мне никто не показывал, как играть: «Це ненормально, вин умре, наверно». Она сильно за меня боялась.

Гармошку у нас отобрали, из стансовета пришли и забрали. Но мне она в душу запала. И чем становился старше, тем сильнее хотелось учиться музыке.

Письмо Сталину

После войны в станицу стали привозить кино. Клуб сгорел, крыши не было, только стены. И вот там крутили фильмы, в которых помимо действия звучала музыка. Однажды я увидел на экране мальчика, который на баяне играл. После этого фильма домой пришел, места себе не нахожу. И решил Сталину письмо написать. Привязал перо к палочке, чернила луковые развел и написал про то, что в станице нет ни гармошки, ни баяна, а я хочу учиться музыке. Свернул листочек, написал: «Москва, Кремль, Иосифу Сталину». И обратный адрес: «Станица Дядьковская, Виктор Захарченко». Пошел на почту, отправил письмо и жду ответа. Прошел месяц, никто мне не отвечает. Второй месяц проходит. И вдруг к нам в станицу приезжают человек 10 на мотоциклах с люлькой. Оказалось, это начальники большие. Сказали, что приехали посмотреть, как живет тот мальчик, который письмо Сталину написал. Дома маму все расспрашивали, а в школе директора сняли. Когда комиссия уехала, меня все ругать начали. Зачем, мол, письмо писал да ошибок в нем столько наделал? Маму вызвали в школу: «Ваш сын опозорил станицу, школу, всю Кубань». Мама приходила домой и плакала. И тут еще дети соседские подхватили, дразнить меня начали: «Артист, артист, композитор». И язык показывали. Закончилось тем, что я перестал в школу ходить, и меня в 5-м классе на второй год оставили. Но решил, что в школу больше ни за что не пойду. Как загнанная собачонка, сидел дома и плакал. Мама голосила: «Иди, учись, а то быкам хвосты крутить будешь». Я делал вид, что в школу иду, а сам на речке отсиживался.

И решил я Сталину письмо написать. Привязал перо к палочке, чернила луковые развел и написал, что в станице нет ни гармошки, ни баяна

И вот как промысел Божий — появляется в нашей школе новый директор, Михаил Петрович. Пришел к нам домой, говорит: «Витя, я твое письмо читал. Баян мы уже купили, ноты я знаю, приходи, будем учиться». Для меня это было счастье неописуемое.

Потом мама бычка продала и гармошку купила. Начал я на свадьбах играть, фокстроты сам сочинял. Играю — танцуют, прекращаю — останавливаются. Я почувствовал неимоверную силу! И сейчас ее чувствую. Бывает, в зале 6 тысяч зрителей, выхожу к ним — и всех чувствую. Такое ощущение, что сначала я заряжаю их своей энергией, потом она идет со сцены от хора, после чего мы, артисты, и зрители становимся одним целым. Не вижу в зале равнодушных глаз и счастлив от этого.

Учителя

В 18 лет он окончил школу, взял гармошку и поехал в Краснодар — поступать в музыкальное училище. Там проверили — а он ни одной ноты не знает. Не приняли. Для Виктора это смертельный удар был. Пошел на вокзал, поднялся через мост, стоял и рыдал.

— Подходит человек, вам плохо, спрашивает, — вспоминает. — Я ему все и рассказал. «Не расстраивайтесь, — говорит, — в Краснодаре есть еще музыкально-педагогическое училище, приходите завтра, послушаем». Я переночевал на вокзале, утром пошел в педучилище, заиграл на гармошке, мою игру приняли с восторгом — взяли. Этим человеком оказался преподаватель дирижирования Алексей Иванович Мозжалевский. Скажете, случайность, что он ко мне тогда подошел? Нет, конечно. Это тоже провидение, которое ведет меня по жизни. Ведь это Алексей Иванович подготовил меня к поступлению в Новосибирскую консерваторию.

Лучшим подарком Виктор Захарченко считает восстановленную родительскую хату в станице Дядьковской. Она стоит на улице, названной в его честь. Фото: Владимир Аносов

А там встретил Владимира Николаевича Минина. Благодаря ему понял, что в академической музыке есть такие красоты! Минин — это настоящий титан! Я его всю жизнь побаивался и даже пытался подражать, пока не понял, что в искусстве никого копировать нельзя. Хорошая копия — это все равно только копия. Надо быть только самим собой.

После консерватории пригласили в Сибирский хор, где 10 лет он был главным хормейстером. Это был очень интересный опыт, который мне дал очень много. В Сибири ведь и говор другой, и поют иначе, но здешний фольклор также отражает душу народа, как и любой другой. Я, кстати, от кубанской «балачки» только там отучился. Но как только к Дядьковской своей подъезжаю, тут же на «балачку» перехожу. Мост — это гребля, а лук — цибуля.

На Кубань меня позвали в 1974 году. К этому времени хор уже год был без худрука, лучшие солисты разбежались по другим коллективам, хормейстера нет, балетмейстера нет, вместо оркестра остался один баянист. Художественным руководителем меня назначили 14 октября 1974 года, что тоже я считаю Божьим знаком — ведь в этот день отмечают большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы.

Испытание

К вере Захарченко пришел уже в зрелом возрасте, едва не погибнув и пережив клиническую смерть.

— 5 сентября 1996 года меня сбила машина: покорежило так, что ноги поменялись местами и ребра воткнулись в рубашку. Очнулся в реанимации. Почему, зачем? Я — народный артист, зачем испытывать меня на излом? 9 лет после этого ходил на костылях и с тростью, стал инвалидом II группы. А сегодня обхожусь без нее, хожу и бегаю и по гастролям езжу. И знаю точно, что Бог послал мне эту травму для вразумления: за каждый свой миг надо благодарить. Когда меня спрашивают, где моя волшебная таблетка, отвечаю: вера.

Покорежило меня так, что ноги поменялись местами, а ребра воткнулись в рубашку

7 месяцев пролежал в больнице, не поднимаясь, перенес несколько операций. А когда меня поставили на костыли и вывели во двор, вдруг где-то внутри меня зазвучала песня «Буря мглою небо кроет». Когда вернулся в палату, осталось только ноты записать. За время, прошедшее после той аварии, написал два тома «Россия, Русь, храни себя, храни». Это стихи Рубцова. В сборник вошли песни на стихи Тютчева, Цветаевой, других русских поэтов.

Пустить шапку по кругу

На Кубани ни один праздник — будь то Пасха или День урожая — не обходится без красочных представлений казачьего хора. Сегодня это крупнейшее в крае учреждение культуры. Только артистов — певцов, танцоров, музыкантов — 150. А еще научно-исследовательский центр традиционной народной культуры, который занимается организацией фестивалей (в течение года их проводится до 10), научной работой, просветительской деятельностью, развитием народных ремесел. Центр был создан в 1990 году, а через 2 года при хоре была открыта детская школа народного искусства для одаренных детей. 24 ее выпускника стали артистами хора, еще столько же работают в других известных ансамблях, 10 выпускников стали преподавателями школы и 150 — продолжают образование в высших и средних учебных заведениях культуры. А вот здания, достойного такого замечательного коллектива, как не было, так и нет.

Хор побывал в десятках стран, ему рукоплескали главы многих государств. Фото: Владимир Аносов

— Нам просто негде проводить репетиции и давать концерты, — сетует Захарченко. — Ведь бывший Дом политпросвещения, где мы сейчас находимся, строился для проведения партийных конференций, потому ни само здание, ни его сцена нам не подходят. Детская школа в одном месте, танцевальная группа в другом, методический отдел — в третьем. А надо всех собрать под одной крышей и духовой оркестр возродить, который был когда-то при певческом хоре. Еще в 1988 году я написал статью о создании Центра народной культуры Кубани, но тогда партийные деятели положили ее под сукно и забыли. Сегодня все говорят, что мы — уникальный коллектив, который надо взять под охрану ЮНЕСКО. Но ведь уникальному коллективу нужно и уникальное здание, построенное по спецпроекту. Об этом я говорил со всеми руководителями края. Они соглашались и просили подождать, ссылаясь на отсутствие средств. И я вот о чем подумал: может, стоит обратиться к старому казачьему способу да пустить шапку по кругу?

С этой идеей согласен фермер из Ленинградского района, член Общественной палаты РФ Александр Шипулин. С Захарченко у них общая боль и любовь — деревня.

— Мы ведь оба родом из кубанской глубинки, — поясняет Шипулин. — И когда в Общественной палате проходили слушания по развитию сельских территорий, я пригласил Виктора Гавриловича принять в них участие. При всей своей занятости он тут же откликнулся, оставил все свои дела, приехал в Москву и замечательно выступил. Сравнил общество с деревом, а крестьянство — с его корнями. Говорил, что когда враг хочет повредить дерево, он прежде всего старается угнетать корневую систему. Вот почему нам нужно беречь нашу деревню и укреплять российское крестьянство.

На ту встречу Шипулин пришел со сборником поэта Николая Мельникова «Русский крест», а одно его стихотворение — «Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве» — распечатал и раздал всем участникам слушаний, в том числе и Захарченко. Виктор Гаврилович потом рассказывал: едва начал читать стихи, как в голове зазвучала музыка. Он тогда пообещал написать песню о судьбе русской деревни. И обещание сдержал: песня получилась очень серьезная, даже трагическая, но ее зрители просят исполнять на бис.

Так было и на концерте Кубанского казачьего хора в Московской консерватории. На следующий день — 12 июня — глава государства вручил Виктору Захарченко Государственную премию.

Слово о казачьем маэстро

Светлана Игнатьева, художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора

— Когда звучит Кубанский казачий хор, душу переполняют высокий патриотизм, народная мудрость и замечательные авторские находки. Очень радостно за Виктора Гавриловича и его огромный успех. Он настоящий боец в деле развития наших национальных коллективов и твердо стоит на своих позициях.

Александр Шахматов, русский бас, глава Всемирного русского центра

— Виктор Гаврилович Захарченко — гений нашего времени. Слава богу, что у нас есть такой музыкант и его прекрасный хор. Это достояние России.

Возрождение казачества на Кубани началось с песен Захарченко. Фото: Владимир Аносов

Николай Добронравов, поэт

— Когда мы впервые встретились и Александра Николаевна предложила показать новую тогда песню «Горькая моя Родина» для исполнения Кубанским казачьим хором, Виктор Гаврилович сказал: «В первую очередь меня интересуют стихи». Вот в этом уже его великая заслуга — здесь не проходит ни низкий стиль, ни фальсификация. В его произведениях всегда великий уровень поэзии.

Александра Пахмутова, народная артистка России, композитор

— Кубанский казачий хор — единственный такого высокого уровня национальный народный коллектив в мире. В нашей стране государственных народных хоров и ансамблей десятки, но этот, безусловно, лучший — и по серьезности отношения к подбору артистов, и по наличию традиций. А во главе стоит такой талантливый музыкант, как Виктор Гаврилович Захарченко, — великолепнейший композитор, человек, который предан не только хору, но и тому делу, которому служит во имя Отечества и лучшего будущего.

Владимир Мединский, министр культуры РФ

(Поздравляет В. Захарченко) Ваша программа — это цельное произведение, которое может звучать без объявления песен ведущими. Что и говорить, ваш коллектив — один из немногих, да что там — единственный в своем роде национальный хор. Это — наше общее достояние.

А вот историческая память это технология работы культуры жизни Русского до христианского Народа и говоря современным научным языком это технология триединства от идеалистического начала или это ГАРМОНИЯ работы трех триединых совокупности процессов — материальных, социальных, духовных . в трех триединых совокупности процессов жизни людей — это предки, современники. Это действительно ОБЪЕМ процесса жизни а не твой ДЕТСКИЙ ТРЕП по коды истины. абсолюты и прочую мишуру .

Источник