- 10 лучших методов генерирования идей

- Мозговой штурм

- Как это делается?

- Шесть шляп мышления

- Как это делается?

- Ментальные карты

- Как это делается?

- Метод синектики

- Как это делается?

- Методика SCAMPER

- Как это делается?

- Обратный мозговой штурм

- Как это делается?

- Метод фокальных объектов

- Как это делается?

- Метод морфологического ящика

- Как это делается?

- Метод Уолта Диснея

- Как это делается?

- Автобус, кровать, ванна

- Как это делается?

- Техника квоты идей

- Как это делается?

- Резюме

- Генерация идей новых «бизнесов»

10 лучших методов генерирования идей

Пожалуй, трудно найти в современном мире более важный навык, чем креативность. За последнее десятилетие искусственный интеллект добился невероятных успехов в области обработки данных, однако в одном он практически не сдвинулся с места – в способности генерировать новые идеи. Пока что это остается прерогативой человечества – и мы однозначно должны пользоваться этим. В этой статье мы собрали подборку лучших техник, которые помогают искать оригинальные и полезные идеи.

Мозговой штурм

Первый в мире и уже ставший классикой метод. Он позволяет за короткое время сгенерировать большое количество идей, которые в дальнейшем подвергаются оценке. Брейнсторм предполагает групповую работу, однако ничто не мешает проводить его в одиночку.

Как это делается?

Существует три этапа мозгового штурма:

- Подготовительный – участники формулируют проблему, собирают информацию, выбирают ведущего.

- Генерация идей – каждый из участников придумывает как можно больше идей, руководствуясь следующими правилами:

- принимаются все, даже безумные и фантастические идеи, без какой-либо критики;

- идеи можно комбинировать, улучшать, дополнять.

- Оценка идей – на этом этапе они сортируются и критикуются, самые живучие прорабатываются дальше, остальные – отбрасываются.

Шесть шляп мышления

Продвинутая версия классического мозгового штурма. Она имеет игровую форму, позволяет посмотреть на задачу с разных сторон и улучшает внутрикомандное взаимодействие.

Как это делается?

Каждый участник попеременно «одевает» одну из шляп, т.е. обдумывает проблему под одним из 6 углов:

- Синяя шляпа – ее примеряет только один участник – модератор. Он формулирует цель, следит за правильным использованием всех шляп и подводит итоги.

- Белая шляпа – отвечает за аналитическое осмысление проблемы. Участники обсуждают существующие факты, ищут недостающую информацию.

- Красная шляпа – дает возможность высказать эмоциональное отношение к проблеме и возможным вариантам ее решения, а также позволяет включить интуицию.

- Черная шляпа – предполагает пессимистический взгляд на обсуждаемую задачу. Участники обсуждают ее негативные стороны и последствия, критикуют существующие варианты выхода из положения.

- Желтая шляпа – отвечает за оптимистическую сторону проблемы. Необходимо найти выгоду (даже если она неочевидная), выявить скрытые полезные ресурсы и возможности.

- Зеленая шляпа – в этом режиме предполагается собственно генерирование идей и поиск новых, нестандартных методов решения задачи.

Ментальные карты

Ментальные карты – метод, направленный на визуализацию связей и активизацию ассоциативного мышления. Он позволяет лучше охватывать всю картину изучаемого вопроса и активизирует творческое мышление благодаря использованию графики.

Как это делается?

Нарисуйте (или напишите) образ проблемы в центре. На ветках, которые от него будут отходить – записывайте свои идеи. Включайте ассоциативное мышление, постепенно разворачивайте каждую ветку на более мелкие – это позволит вам детально проработать каждую новую мысль. Используйте рисунки, делайте карту разноцветной – для большей наглядности и задействования образного мышления.

Метод синектики

Синектика основана на генерировании идей с помощью активного использования аналогий. Это достаточно сложный метод с некоторыми ограничениями. Он предполагает работу над конкретной задачей, а группа синектиков должна быть постоянной и пройти соответствующее обучение. В отличие от брейнсторма здесь допускается критика.

Как это делается?

В процессе обсуждения проблемы участники ищут аналогии, которые можно отнести к 4 классам:

- Прямые аналогии – самые очевидные сходства с исследуемым объектом. Обычно ищутся в других технических или природных объектах. Например, крыло у птицы и самолета.

- Субъективные аналогии – в этом случае креативщик перевоплощается в исследуемый объект, он должен «прочувствовать», каково это – быть им, оценить все те аспекты, которые недоступны обычному логическому подходу.

- Символические аналогии – предусматривает использование метафор и необычных определений обычных вещей, поиск парадоксов и конфликтов в устоявшихся стереотипах. Так, автомобиль можно определить как «легкопередвигающаяся тяжесть».

- Фантастические аналогии – предмет обсуждения и возможности синектиков мысленно лишаются любых преград со стороны физических законов. Допускается все, даже использование волшебной палочки. Это позволяет снять ментальные блоки и полностью раскрепостить творческий потенциал.

Методика SCAMPER

Если предыдущие техники позволяли максимально раскрепостить мышление, то SCAMPER задает ему определенное направление. Это позволяет выдать результат именно в тех случаях, когда свободное мышление не работает. В расширенном виде она представляет собой 60 вопросов и 200 ассоциативных слов.

Как это делается?

SCAMPER представляет собой аббревиатуру, которая обозначает 7 ключевых слов, стимулирующих креативное мышление:

- Substitue (Замещать) – разбейте проблему на компоненты и отдельные процессы и подумайте, чем можно заменить каждый из них.

- Combine (Комбинировать) – объединяйте части проблемы между собой и внешними предметами (или идеями), чтобы создать нечто новое.

- Adapt (Адаптировать) – поразмыслите, как можно по другому использовать уже имеющиеся ресурсы и возможности для решения проблемы.

- Modify/Magnify (Модифицировать/Увеличивать) – ищите, как можно видоизменить и улучшить существующие идеи или процессы, как можно поменять их интенсивность или значимость.

- Put to other uses (Найти другое применение) – подумайте, для каких еще целей можно применить вашу идею.

- Eliminate (Устранить) – упрощайте проблему, разделяйте ее на части и отбрасывайте то, чем можно пожертвовать.

- Rearrange (Переставлять, изменять порядок) – что будет, если нарушить последовательность в вашей задаче? Перевернуть ее с ног на голову или перетасовать ключевые блоки?

Обратный мозговой штурм

Ломать – не строить. Именно эта банальная мысль легла в основу данного метода. Суть его состоит в том, что вы ищете идеи не как решить данную проблему, а как вызвать ее, и что можно сделать, чтобы достичь не нужного эффекта. Это позволяет раскрепостить мозг, сделать процесс мозгового штурма более легким и приятным.

Как это делается?

Сформулируйте проблему, а затем переверните ее. Скажем, вам нужно повысить продажи какого-то конкретного продукта. Следовательно, вы должны думать над тем, как свести их до минимума. После того, как вы проведете мозговой штурм, вам потребуется вновь перевернуть эти идеи, чтобы извлечь из них пользу.

Метод фокальных объектов

Случайность и ассоциативное мышление – две вещи, которые удивительно часто сопровождают великие открытия и великие идеи. Метод фокальных (или случайных) объектов основан на этих двух явлениях. Он заключается в мысленном переносе характеристик произвольно выбранных объектов на предмет рассмотрения.

Как это делается?

- Выберите конкретный объект (он и будет назваться фокальным), который необходимо улучшить (например, внешний аккумулятор – Powerbank).

- Произвольно выберите несколько предметов (яблоко, корабль, Яндекс, коробка).

- Опишите свойства каждого предмета (например, яблоко – натуральное, сочное; корабль – военный, подводный; Яндекс – всезнающий; коробка – картонная, деревянная);

- Переносите свойства на фокальный объект, включайте ассоциативное мышление и выбирайте самые сильные варианты (натуральный – можно сделать стильный корпус из дерева, военный, подводный – можно сделать его водонепроницаемым и противоударным, всезнающий – можно добавить удобный индикатор заряда).

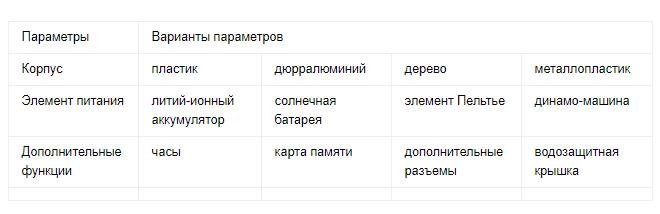

Метод морфологического ящика

Еще одно название – метод морфологического анализа. Он построен на разбиении объекта на составные элементы, для которых указываются различные варианты исполнения. Все это заносится в таблицу, а затем проводится поиск новых комбинаций, которые подчас рождают совершенно неожиданные идеи.

Как это делается?

- Выберите предмет (процесс), с которым вы будете работать.

- Разбейте его на ключевые элементы.

- Придумайте как можно больше различных вариантов для каждого элемента.

- Запишите все это в матричную таблицу.

- Ищите в таблице новые комбинации элементов и их вариантов, чтобы создать нечто новое.

Вот как это выглядит на примере уже рассмотренного Powerbank`а:

Мы можем создать powerbank с элементом Пельтье (вырабатывает электричество от тепла) с ударопрочным корпусом и встроенной картой памяти для видеосъемок в экстремальных условиях.

Метод Уолта Диснея

Уж если кто разбирается в творческом мышлении, так это Уолт Дисней, который создал одну из крупнейших кинокомпаний мира. Чем-то его метод напоминает шесть шляп мышления: вам тоже потребуется примерить на себя разные роли, чтобы выйти за рамки.

Как это делается?

Посмотрите на проблему с трех разных точек зрения. Последовательно перевоплощайтесь в каждую из ролей:

- Мечтатель – придумывайте самые безумные идеи и не ограничивайте себя ни в чем. Подумайте, каким могло бы быть идеальное решение идеальными методами.

- Реалист – в этой роли вы рассматриваете замыслы Мечтателя с точки зрения текущих возможностей. Как можно воплотить идею в неидеальном мире. Ищите конкретные пути, в возможности реализации которых уверены.

- Критик – пришло время искать все изъяны в вашем плане. Анализируйте свои идеи, выявляйте слабые места и ошибки.

Автобус, кровать, ванна

Это достаточно нестандартный метод генерирования идей, по сравнению с вышеописанными. Возможно, вы и сами замечали, что многие хорошие идеи приходят в самые неожиданные моменты – в душе или во время поездки на работу. Это связано с тем, что загрузив в свой мозг некую проблему, вы со временем невольно отвлекаетесь от обдумывания. Но ваше подсознание продолжает работать – и в какой-то момент выдает то, что называется озарением.

Как это делается?

- Определите проблему и проработайте над ней любым из вышеприведенных методов. Постарайтесь как можно глубже погрузиться в нее, изучите косвенно связанные с нею вопросы.

- Оставьте проблему на некоторое время. Просто смените род деятельности – погуляйте, послушайте музыку и т.д. В конце концов, поспите.

- Ждите озарения.

- Если предыдущий пункт оказался неудачным – попробуйте снова поработать классическими методами. Вы будете смотреть на проблему уже более свежим взглядом.

- Вариацией этого метода является шоковая терапия. На 2-м этапе вы должны кардинально сменить привычный распорядок – например, отправиться в небольшое путешествие или пробежать полумарафон.

Техника квоты идей

Метод основан на утверждении, что человек всегда недооценивает свои возможности. Скажем, если вы считаете, что можете отжаться 30 раз, то на самом деле вы способны как минимум на 35. Устанавливая рамки, мы стимулируем мозг искать выход из положения, тем самым улучшая свои показатели. Эту технику лучше всего использовать в комбинации с другими методами.

Как это делается?

- Установите для себя минимальное количество идей, которые вы бы хотели придумывать ежедневно (например, 5 за день).

- Каждый день выполняйте свой план.

- Если чувствуете, что способны на большее – не останавливайтесь, продолжайте генерировать идеи.

- Со временем повышайте планку.

Резюме

Это далеко не полный перечень креативных методик. Мы собрали лишь наиболее проверенные и популярные. Во многом именно благодаря им достигли столь невероятных успехов крупнейшие современные компании – начиная с «Apple» и заканчивая «Netflix». Применяйте эти техники дома и на работе, комбинируйте их или же найдите свою любимую – главное придумывайте много идей, чтобы тренировать свою креативность.

Источник

Генерация идей новых «бизнесов»

© Михаил Соболев, 2003

Конкурсная работа на Третью Всероссийскую Олимпиаду по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления.

Одной из отличительных способностей преуспевающего бизнесмена является умение создавать (генерировать) новые идеи бизнеса. Однако термин «новизна» имеет спорный характер. Обратимся к классификации, разработанной Г.С.Альтшуллером, основателем науки – Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ). В его книге [3] предложено пять уровней задач:

1 уровень. Решение таких задач не связано с устранением технических противоречий и приводит к мельчайшим изобретениям. Задача первого уровня и средства ее решения лежат в пределах одной профессии, решения задачи под силу каждому специалисту. Вариантов изменений мало, обычно не более 10. Сами изменения локальны: незначительно перестраивая объект, они не отражаются на иерархии систем.

2 уровень. Задачи с техническими противоречиями, легко преодолеваемыми с помощью способов, известных применительно к родственным системам. Меняется (да и то частично) только один элемент системы. Ответы на задачи второго уровня – мелкие изобретения. Для получения ответа обычно приходится рассмотреть несколько десятков вариантов решения.

3 уровень. Противоречие и способ его преодоления находятся в пределах одной науки. Полностью меняется один из элементов системы, частично меняются другие элементы. Количество вариантов, рассматриваемых в процессе решения, измеряются сотнями. В итоге – среднее изобретение.

4 уровень. Синтезируется новая техническая система (то есть меняется старая техническая система). В задачах 4 уровня противоречия устраняются средствами, подчас далеко выходящими за пределы науки, к которой относится задача. Число вариантов измеряется тысячами и даже десятками тысяч. В итоге – крупное изобретение.

5 уровень. Изобретательская ситуация представляет собой клубок сложных проблем. Число вариантов, которое необходимо перебрать для решения, практически не ограничено. В итоге – крупнейшее изобретение. Это изобретение создает принципиально новую систему, она постепенно обрастает менее крупными. Возникает новая отрасль техники. Средства решения таких задач лежат за пределами современной науки.

Проводя аналогию с данной классификацией, бизнес-идеи также можно разложить на пять ступеней. Критериями такой классификации является новизна технической системы, воплощенная в товар и предлагаемая потребителю.

1 уровень. Товар, имеющий мельчайшие изменения. Например, ручка шариковая, содержащая один стержень, одного цвета.

2 уровень. Товар, имеющий мелкие изменения. Например, ручка шариковая комбинированная, содержащая три стержня разных цветов в одном корпусе.

3 уровень. Товар, имеющий средние изменения. Например, ручка шариковая, комбинированная, совмещающая свои свойства с карандашом и стиральной резинкой.

4 уровень. Товар, резко отличающийся от товара-прототипа. Например, капиллярная ручка, гелиевая ручка.

5 уровень. Товар, принципиально отличающийся от товара-прототипа. Например, электронное перо для ЭВМ. Или биоручка, фиксирующая человеческие мысли, на уровне подсознания.

Умение создать новое, изобрести и внедрить – это актуальная проблема для современного человека. Человек по своей сути инертен, ему проще идти по накатанной колее, чем напрягаться. Но технический прогресс неизбежен. Ежедневно происходят открытия, делаются изобретения, которые впоследствии оказывают влияние на все человечество. Известно, что скорость роста научно-технической информации 50 000 машинописных страниц в час.

Если человек умеет генерировать идеи, то это еще не означает, что эту идею можно назвать бизнес — идеей. В чем отличие идеи от бизнес — идеи?

ИДЕЯ (греч. idea) — 1) первоначально «то, что видно», «видимое» (как и эйдос), затем «видимая сущность», прообраз. Платон называл идеей умопостигаемые прообразы вещей чувственного мира, истинное бытие. По Канту, идеи — понятия разума, которым нет соответствующего предмета в чувственном опыте (свобода, бессмертие, бог). 2) Мысль, представление. 3) Намерение, план [21].

ИДЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ — содержательно-смысловая целостность художественных произведений как продукта эмоционального переживания и освоения жизни автором. Адекватно не может быть воссоздана средствами других искусств и логическими формулировками; выражается всей художественной структурой произведения, единством и взаимодействием всех его формальных компонентов. Условно (и в более узком значении) выделяется как главная мысль, идейный вывод, «жизненный урок», естественно вытекающие из целостного постижения произведения [21].

Идея – это мысль, в которой сформулирован ответ на какую-то ситуацию или на какой-то вопрос. Идея может быть подсказкой, а может содержать полный, исчерпывающий ответ.

Бизнес – идея – это мысль о том, как при решении той или иной проблемы заработать денег.

Пример. Предприниматель судится с налоговой инспекцией и выигрывает дело. Где бизнес – идея? Предприниматель дает интервью для читаемой газеты и говорит о том, что постарается помочь другим предпринимателям. Интервью это скрытая реклама. А когда к предпринимателю обращаются за помощью, то он подсказывает, как можно решить проблему и предлагает подборку материалов (образец искового заявления, нормативные акты) на дискете или в виде распечатанных материалов за умеренную плату.

Бизнес – идея здесь заключается в том, что предприниматель, владея специальной информацией, находит потребителей этой информации, которые готовы платить за нее.

Основное отличие бизнес – идеи от простой идеи – это готовность общества или отдельных его представителей платить за саму идею или ее внедрение в жизнь.

Часто человек, сделав изобретение, не задумывается о том, как с помощью этого изобретения можно заработать, или просто не видит практического применения своему изобретению. Здесь на помощь изобретателям приходят или должны приходить предприниматели.

Предприниматель — человек, который берет на себя риск, связанный с организацией нового предприятия или с разработкой новой идеи, новой продукции или нового вида услуг, предлагаемых обществу [13, с.44].

Предприниматель, похоже, единственный кто всерьез заинтересован в продвижении какой-либо идеи на рынок.

Существует хорошая американская поговорка «Кто придумал, получает 1 доллар, кто произвел – 10, тот, кто продал, -100» [14, с.68].

Мы рассмотрели ситуацию, когда есть изобретение, идея, и нужно придумать, как ее использовать в коммерческих целях.

Но бывает и другая ситуация, когда положение на рынке или в бизнесе требует внедрение каких-либо новшеств, требует генерации новых идей. Причем это нужно сделать быстро, точно, так как конкуренты не спят и тоже думают, генерируют.

В данной работе рассмотрены различные способы, методы и технологии генерации новых бизнес – идей.

1. Методы генерации идей

Можно различать методы генерации идей на простые, сложные и научные.

Простыми методами являются способы, подталкивающие к появлению новых мыслей, идей, образов, ощущений. К ним можно отнести размышления под водой с задержкой дыхания, изучение поз йоги, использование различных запахов, звуков, медитацию и так далее.

Сложные методы, как правило, имеют определенные правила работы, направляющие работу мыслей в нужное русло. К ним можно отнести методы: «мозговая атака», «морфологический ящик», «контрольные вопросы», «метод аналогий» и так далее.

Научные методы отличаются тем, что оперируют закономерностями, четкими правилами и хорошо работающими инструментами. В настоящее время единственной научной теорией генерации идей можно считать Теорию Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ).

1.1. Метод аналогий

Метод аналогий – это самый простой способ генерации идей.

АНАЛОГИЯ (греч. analogia — соответствие — сходство), сходство предметов (явлений, процессов) в каких-либо свойствах. Умозаключение по аналогии — знание, полученное из рассмотрения какого-либо объекта, переносится на менее изученный, сходный по существенным свойствам, качествам объект; такие умозаключения — один из источников научных гипотез. Аналогия сущего, аналогия бытия (лат. analogia entis), — один из основных принципов католической схоластики; обосновывает возможность познания бытия бога из бытия сотворенного им мира. [21]

Если кратко, то аналогия – это сделано по подобию.

Есть магазин игрушек для детей, а почему бы ни открыть магазин игрушек для взрослых? Отдел сувениров, в котором есть и самурайские мечи, картины, песочные часы – это те же самые игрушки, только для взрослых.

Путешествуя в крупном городе, вы увидели подвижные резиновые аттракционы, на которых весело резвятся дети. А почему нельзя купить такие же аттракционы и не установить там, где их нет (в родном городе, селе, поселке городского типа)?

Для того, чтобы использовать метод аналогий достаточно просто внимательно смотреть по сторонам.

Другой практичный способ генерации новых идей это чтение газет, журналов, книг. Можно составить целый список идей, на которых можно заработать. Возникает только вопрос: «Что значит новые бизнес – идеи?». Всё относительно, даже идеи. «Все новое – это хорошо забытое старое». Идея может быть старой, но в данном месте и в данных условиях она абсолютно нова, так как просто никто не додумывался так делать раньше. В Приложении 1 представлен обобщенный список видов индивидуальный деятельности.

Другой способ получения готовых бизнес – идей – это Интернет. Есть сайты, посвященные вопросам применения тех или иных идей. Бери, как говорится, и зарабатывай деньги.

Делаем вывод. Порой для генерации новых бизнес – идей достаточно посмотреть внимательно по сторонам, чтобы увидеть аналогии. Возьмите листок бумаги и ручку. Просто запишите то, что вы видите из окна. Магазин обуви, киоск, кафе, книжный магазин и так далее. Проанализируйте этот список. Задайте себе вопрос: «Если это есть где-то, то почему не может быть у меня?».

1.2. Морфологический ящик

Основатель этого метода – американский астроном Фриц Цвикки.

Сущность этого метода заключается в построении многомерных таблиц (морфологических ящиков), в которых осями берутся основные показатели данной совокупности объектов [1, с.52].

При морфологическом методе – до выбора – нужно построить многомерную таблицу, на одной оси которой надо отложить одни показатели (внешний вид: длина, толщина и т.д.), на другой оси – химический состав (дерево, железо, стекло и т.д.), на третьей – другие показатели. Такой ящик охватит почти все мыслимые комбинации. Их может быть тысячи и миллионы, в зависимости от количества осей. В этом один из главных недостатков морфологического метода. Наиболее эффективно применение этого метода при решении задач общего плана (проектирование новых машин, решений).

Задача. Придумать новые свойства для карандаша и стиральной резинки, чтобы эта продукция была бы новой или оригинальной.

Берем карандаш. Запишем три основных его свойства: твердый, деревянный, длинный.

Берем стиральную резинку. Запишем три основных ее свойства: мягкая, маленькая, гибкая.

Теперь заполняем таблицу 1.

Таблица 1 — Морфологический ящик

Получилось девять вариантов. Какие могут быть бизнес — идеи?

1. Карандаш – резинка. С одной стороны карандаш, с другой – резинка.

2. Резинка стиральная очень мягкая и очень твердая (два вида резинок – увеличение ассортимента).

3. Мягкий – твердый карандаш. Мягкость и твердость стержня (набор карандашей различной твердости). С одной стороны карандаша твердый стержень, а с другой – мягкий.

4. Мягкая резинка сделанная под цвет дерева (дизайн).

5. Очень длинная мягкая резинка (для особо ленивых или тех, кто не любит часто ходить в магазин). От такой резинки можно отрезать кусочки нужных размеров.

6. Очень маленькая резинка (одноразовая).

7. Очень маленький карандаш (карманный).

8. Стиральная резинка диаметром и длиной с карандаш.

9. Карандаш, который легко гнется, но не ломается (для детей).

Мы получили девять идей, которые используются или можно использовать для получения прибыли.

Размеры данной матрицы могут быть 3х3, 4х4, 5х5 и т.д. Можно взять третий объект для анализа и его свойства, тогда получится матрица размерами: 3х3х3, 4х4х4, 5х5х5 и так далее.

Приведем пример использования морфологического анализа в рекламе. Данный пример рассматривался на семинаре Викентьева И.Л. «Рекламные кампании и акции PR», проходивший 22-24 марта 2002 г . в Москве.

Задача – придумать новый рекламный стенд.

1. Взять систему для совершенствования.

2. Назвать два – три основных параметра и выразить понятия (менее очевидные): чем ощущается, форма, материал.

3. Обман сознания. Какие бывают формы, чувства, материалы?

Материал: жидкость, силикон, нефть, навоз.

Ощущения: тактильные, нос, вкус, интуиция, равновесие.

Форма: мёбиус, аморфные, многомерные, облако.

4. Выбираем произвольные формы.

Возникли интересные идеи:

Компаунд – к полу слегка приклеиваются ноги посетителей возле стенда.

Баллоны с потолка – в виде лабиринта (на баллонах надписи).

Елочка – иллюзия продирания сквозь ветки.

Лента Мёбиуса в виде треугольника, квадрата.

1. Метод морфологического ящика прост и надежен, легко программируемый, но при большом выборе параметров очень громоздкий.

2. Появившиеся варианты в результате перебора только направляют мысль в нужное русло, но не гарантируют появление новых идей.

3. Данный метод можно использовать в любых областях человеческой деятельности.

1.3. Оператор РВС

Оператор РВС – «размер – время – стоимость» — один из методов подавления психологической инерции.

Меняя в воображении размеры объекта, его стоимость и время работы – мы раскрепощаем свое сознание и возможно ожидаем появление новых бизнес – идей.

Пример – простой карандаш.

Оператор «размер». Большой – средний – маленький.

Очень большой карандаш (как сувенир, карандаш – дирижабль для рекламных целей, карандаш – стенд – указатель на магазин канцелярских товаров).

Очень маленький карандаш – для детей, для органайзеров, в деловые папки и блокноты как сопутствующий товар.

Оператор «время». Длительный период – средний период – маленький период.

Включение в состав стержня химического соединения, которое бы позволило отрегулировать время хранения изображения.

Оператор «стоимость». Очень дорого – доступно – дешево – бесплатно.

Дорогая сувенирная продукция.

Карандаш как подарок в рекламных целях или благотворительных акциях.

Оператор «РВС» позволяет взглянуть на объект с разных точек зрения.

1.4. Мозговая атака

Принцип этого метода заключается в попытке раскрепостить мышление человека и заставить генерировать любые, даже бредовые, идеи. Обычно «мозговую атаку» или «мозговой штурм» используют в коллективе, но можно работать и одному человеку.

Процедуру «мозговой атаки» можно разбить на два или три этапа. Рекомендуется иметь под рукой бумагу, ручку или диктофон. Этапы включают в себя: генерирование идей, анализ идей, выбор ключевых идей.

На первом этапе задается какой-то вопрос, например: «Как можно улучшить работу нашего магазина?». Далее, в течение 15-20 минут, человек или группа начинает предлагать различные варианты. Действует только одно правило: «Запрещено критиковать и отвергать идеи». Цель первого этапа предложить и зафиксировать как можно больше идей, создать некую избыточность.

На втором этапе каждая идея анализируется, рассматривается ее целесообразность, возможность применения в конкретных условиях. В результате из 100 – 200 идей отбирается 10 – 20 пригодных к применению.

На третьем этапе происходит выбор наиболее эффективных идей.

Принцип «мозговой атаки» прост в эксплуатации. Главное – заставить забыть на время про критиков и дать волю своему воображению, и только успевай записывать.

Для решения несложных бизнес — задач этот метод очень эффективен, но для создания принципиально новых бизнес – идей он мало эффективен.

2. Технология творчества — ТРИЗ

Существует и эффективно работает технология генерирования идей – ТРИЗ (Теория Решения Изобретательских Задач). Основатель этой теории – Альтшуллер Генрих Саулович. Идея создания ТРИЗ возникла в 1946 г . Первая статья напечатана в 1956 г . (Г. Альтшуллер, Р. Шапиро «Вопросы психологии», 1956, №6). Первая книга по ТРИЗ (Г. Альтшуллер «Как научиться изобретать») опубликована в 1961 г .

Основные идеи ТРИЗ [1,2,3,4]:

1. С древнейших времен изобретения делаются методом проб и ошибок.В условиях современной научно-технической революции этот метод неэффективен и связан с огромными потерями времени, сил, средств.

2. Технические системы развиваются по определенным законам, которые могут быть выявлены и использованы для сознательного решения изобретательских задач — без слепого перебора вариантов. Это — основное положение теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).

3. Идеальная техническая система — когда системы нет, а ее функция выполняется. Стремление к идеальности — один из главных законов развития технических систем.

4. Пытаясь обычными (уже известными) путями изменить техническую систему, инженер, улучшая один показатель, ухудшает другой. Изобретатель обязан преодолеть техническое противоречие: улучшить один показатель системы, не ухудшая других показателей.

5. Разработана и применяется программа планомерного — шаг за шагом — анализа и решения изобретательских задач на основе использования законов развития технических систем. Эта программа получила название алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ).

6. При работе по АРИЗ исходные условия задачи упрощают по определенным правилам. Затем формулируют идеальный конечный результат (ИКР) для данной задачи, выявляют техническое противоречие, исследуют его, определяя физическое противоречие, то есть противоположные физические требования, предъявляемые к одной и той же части системы.

7. АРИЗ — программа для работы человека, поэтому АРИЗ включает специальные операции для преодоления психологической инерции и усиления фантазии.

8. Для устранения противоречий, выявленных при анализе задачи, АРИЗ включает фонд приемов. Создан также фонд физических эффектов. Ведется разработка фондов химических и геометрических эффектов.

9. Регулярное применение АРИЗ развивает диалектическое мышление, помогает преодолевать психологические барьеры, обогащает инженера пониманием закономерностей развития технических систем.

10. Минимальная техническая система (как атом в физике) включает два взаимодействующих вещества и поле (энергию). Такая система получила название веполь. Разработан вепольный анализ, позволяющий записывать условия и ход решения изобретательских задач (подобно записи химических реакция).

11. По мере развития ТРИЗ накапливаются стандарты — вепольные формулы решения некоторых типовых задач. Это позволяет ряд задач решать не по АРИЗ, а сразу — по формулам. АРИЗ остается инструментом решения нестандартных задач.

12. Основные идеи ТРИЗ могут быть перенесены на научное творчество,поскольку научные теории и представления тоже развиваются, преодолевая противоречия.

13. Идеи ТРИЗ могут быть перенесены и в другие виды творчества, например, в искусство. Теория творчества (ТРИЗ) появилась впервые именно в технике только потому, что в технике уже существовал патентный фонд, позволяющий выявить законы развития технических систем. В других видах человеческой деятельности надо сначала создать «патентные фонды».

Итак, что же представляет собой современная ТРИЗ?

Ее фундамент — учение о законах развития технических систем. Например, законом является переход от развития системы к развитию надсистемы: систему можно развивать до определенного предела, дальнейшее развитие становится невыгодным и заменяется развитием надсистемы. При изучении ТРИЗ знакомство с каждым законом сопровождается решением многих задач, это вырабатывает творческие навыки. Законы играют роль компаса, позволяя уверенно определять направление развития системы. К сожалению, не всегда можно решить задачу прямым применением законов развития систем. Дело в том, что задачи очень часто ставятся неправильно, запутанно, неполно и т.д. В ТРИЗ существует специальный механизм, позволяющий откорректировать, уточнить условия задач: стандарты на решение типовых задач. В списке стандартов — 77 типичных групп задач. Для каждой группы указана правильная форма постановки задачи и общая формула решения. Описание каждого стандарта включает характерные примеры, это облегчает решение новых задач. Систему стандартов можно сравнить с магазином готовой одежды: каждый стандарт рассчитан на определенную «фигуру» задачи. А если «фигура» нестандартная? Теория имеет специальный механизм для решения нестандартных задач — Алгоритм решения изобретательских задач (сокращено — АРИЗ). АРИЗ — это программа последовательного анализа и решения особо трудных задач. Программа разбивает процесс решения примерно на 60 шагов. Трудно прыгнуть сразу на пять метров; но очень легко подняться по лестнице, шаг за шагом, по ступенькам. АРИЗ и является подобной «лестницей». Задача постепенно перерабатывается, выявляется спрятанное в глубине задачи противоречие, выясняется причина противоречия. Шаг за шагом идет продвижение к ответу. При этом АРИЗ заставляет выполнять дерзкие, необычные мысленные операции. И ответы, которые дает АРИЗ, часто оказываются неожиданными для человека, решающего задачу.

АРИЗ — программа. Но программа, рассчитанная не на ЭВМ, а на человека. Такая программа обязательно должна включать преодоление психологической инерции. В АРИЗ предусмотрены специальные шаги, позволяющие преодолевать психологические барьеры. Например, обязательно устраняются из условий задачи все специальные термины — носители психологической инерции.

На последнем этапе развития задачи, когда надо перейти к конкретному физическому, химическому, техническому ответу, необходимо иметь под рукой сведения о возможностях физических и химических эффектов. Инженер в процессе обучения осваивает примерно 500 физических эффектов. А их — 5000. Никакой анализ — даже самый правильный — не приведет к решению задачи, если человек не знает, скажем, эффекта Гопкинса, а задача решается применением именно этого эффекта. Положение осложняется тем, что часто ответом на задачу является сочетание нескольких физических эффектов. Таких сочетаний неограниченно много — их не удержать в памяти не только человеческой, но и в памяти ЭВМ.

ТРИЗ видит выход из положения в выявлении законов, по которым технические системы, развиваясь, присоединяют новые физические и химические эффекты. Информационный фонд ТРИЗ включает специальные указатели применения физических, химических и геометрических эффектов.

Современный АРИЗ — это, прежде всего, система, а не механическая сумма шагов. Но все-таки можно выделить четыре основных механизма анализа. Каждый из этих механизмов реализуется группой шагов, причем некоторые шаги одновременно выполняют несколько функций.

1. Определение идеального конечного результата (ИКР) резко уменьшает число возможных вариантов, отсекая все решения низких уровней. «Объект сам сообщает о своем весе», следовательно, сообщает без весов.

2. Определение физического противоречия (ФП) продолжает процесс сужения поля поисков, оставляя — при правильной формулировке ФП — одно решение (хотя и не всегда в явном виде). Так, например, ФП состоит в том, что объект должен двигаться и не должен двигаться. Такое ФП может быть преодолено разделением противоречивых требований в пространстве (часть объекта движется, часть неподвижна), или во времени (объект то движется, то не движется).

3. Системный анализ позволяет определить объем изменений — надо ли менять надсистему, систему, объект, часть объекта. В условиях задачи указаны система и входящие в нее объекты. Проверка возможности изменения надсистемы и части объекта является поэтому проверкой обходных путей решения. Кроме того, обязательное выделение части объекта (подсистемы) позволяет локализовать ФП, привязать его к конкретной технической субстанции.

4. Вепольный анализ помогает устранить выявленное ФП, показывая, что для этого надо сделать: ввести вещество, ввести поле, ввести преобразование полей и т.д. При решении задач, условия которых не содержат указаний на прототип, вепольный анализ позволяет ввести недостающие объекты и построить из них искомую систему.

С каждой модификацией в АРИЗ существенно усиливается информационное обеспечение. Здесь надо подчеркнуть, что полезна отнюдь не всякая информация. Изобретателя можно снабдить техническими и физическими энциклопедиями, справочниками и т.п. — это лишь затруднит поиски новой сильной идеи. Нужна информация, извлеченная из необъятной научной, технической и патентной литературы, сжатая в тысячи раз и представленная в форме, хорошо «стыкующейся» с той формой, в которой определяется ФП.

В современном АРИЗ имеются три главных информационных механизма:

1. Система приемов. Путем анализа большого массива патентной информации удалось выявить основные (элементарные) приемы. Из огромного массива патентной информации было отобрано около 40 тысяч изобретений. Отбор производился так, чтобы отсеять все изобретения первого уровня и основную массу изобретений второго уровня, т.е. рядовые технические решения, не содержащие ощутимой новизны, оригинальности. Дальнейший анализ (он велся преимущественно по описаниям изобретений, реже — по рефератам и формулам) позволил выделить 40 основных (элементарных) приемов и составить таблицу их примененияв зависимости от типа технического противоречия в рассматриваемой задаче.

За последние годы система приемов была существенно перестроена. Выяснилось, прежде всего, от каких факторов зависит эффективность того или иного приема. В частности, оказалось, что очень сильные решения задач всегда достигаются не одним приемом, а комплексом, определенным сочетанием приемов. Были разработана парные приемы («прием — антиприем»), появился вепольный анализ, основанный на идеевеполей, являющихся комплексом приемов. Наконец, из многих комплексов были выделеныстандарты — сочетания приемов и физэффектов, всегда дающие сильные решения определенного класса задач.

Теперь, когда построена система «элементарные приемы — пары — веполи — стандарты», эта информационная часть АРИЗ стала непосредственно и эффективно участвовать в решении задач. Многие задачи теперь могут быть автоматически решены по стандартам. Во многих случаях система приемов подсказывает верное решение после определения ФП, а иногда и сразу после определения ИКР.

2. Система физэффектов. Некоторые физэффекты вошли в число основных приемов. Но еще несколько лет назад АРИЗ не имел специального информационного аппарата по физэффектам. Теперь есть основа для такого аппарата: разработан первый «Указатель применения физэффектов», составлены первые таблицы применения физэффектов.

Эти материалы не только дают конкретную информацию при решении конкретных задач, но и перестраивают имеющиеся у изобретателя знания, давая возможность увидеть подчас весьма своеобразные изобретательские возможности физических эффектов и явлений.

Специалист обычно хорошо знает и чувствует «свои» физэффекты и очень туманно представляет, какие возможности таятся в «чужих» физэффектах. Суметь активизировать физические знания, дополнить их данными о редких и новейших физэффектах — значит во много раз поднять творческий потенциал изобретателя.

3. Система учебных задач. В течение годичного курса в общественной школе изобретательского творчества слушатели знакомятся — по литературе и на занятиях — с 50-80 учебными задачами, большинство из которых имеет очень сильные решения. Поэтому совокупность учебных задач дает слушателю опыт, имеющий не узкоспециальный, а общетехнический характер. Многие новые задачи можно решать, опираясь только на этот опыт.

Для характеристики современного АРИЗа важнее другое: за всеми механизмами — аналитическими и информационными — за последние годы отчетливо просматриваются общие закономерности развития технических систем.

На объективных закономерностях развития технических систем основаны и центральные механизмы АРИЗа — определение ИКР и выявление физического противоречия.

Один из основных законов развития технических систем состоит, образно говоря, в том, что «системы развиваются системно».

На протяжении многих лет для защиты от нападок приходилось подчеркивать, что АРИЗ — не рецепт, что АРИЗ не умаляет роли индивидуальных особенностей и т.д. АРИЗ действительно не был рецептом, но не потому, что это плохо или невозможно: просто в АРИЗе еще не было той степени точности, при которой можно игнорировать индивидуальные особенности человека, психологические факторы и т.д. Ныне, с уточнением ряда шагов АРИЗа и — главное — с введением стандартов, АРИЗ становится более чем рецептом, АРИЗ постепенно становится сводом формул, основанных на объективных законах развития техники.

Чем интересна ТРИЗ?

Своей универсальностью. Можно использовать элементы ТРИЗ в любой области человеческой деятельности. Появились специальные методики, использующие элементы ТРИЗ: диверсионный анализ, функционально-стоимостный анализ (ФСА).

Основой алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ) стало понятие идеального конечного результата (ИКР). Стремление к идеалу очень сильный критерий для поиска сильных решений.

Например: «Как привлечь и удержать покупателей?» В идеале покупатели САМИ хотят делать покупки только в одном месте (магазине, супермаркете, рынке и т.д.) Как это сделать? Связать желание клиента и его стимулирование. Например, сделать покупателей собственниками магазина, выпустить акции, выплачивать дивиденды покупателям.

Вариантов привлечения клиентов много: скидки, бонусы, подарки, дисконтные карты, хорошее обслуживание, послепродажный сервис и т.д. Но, решить проблему можно только заставив потребителя осознать, что покупая он увеличивает собственное благосостояние.

Рассмотрим один из инструментов ТРИЗ – приемы разрешения технических противоречий. Принцип дробления гласит: «а) Разделить объект на независимые части. б) Выполнить объект разборным. в) Увеличить степень дробления (измельчения) объекта».

Как можно применить этот принцип в торговле. В качестве объекта будем считать магазин.

Магазин с самостоятельными отделами. Сеть фирменных магазинов под одной маркой. Магазин (торговая точка) сборная – разборная конструкция. Дробление ассортимента продукции.

Как в магазине определить, кто является покупателем? Необходимо разбить (раздробить) поток клиентов по определенным критериям (студенты, дети, пенсионеры и т.д.). Позже этот способ получил название «сегментирование рынка». В результате сегментирования можно определить основные группы покупателей и основные их потребности, удовлетворяя которые магазин получает максимальный доход.

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что ТРИЗ в настоящее время наиболее технологичная наука, позволяющая стабильно генерировать новые идеи, делать изобретения и открытия.

3. Комплексный подход и экраны мышления

В результате изучения ТРИЗ у человека развивается так называемое комплексное, системное мышление. Мы живем в мире систем, и сами являемся частью каких-то систем. Важно уметь видеть связи и взаимосвязи между объектами, системами и группами систем.

Одним из инструментов ТРИЗ – экраны мышления (см. рис. 1).

Источник