- Стадии развития яйцо личинка имаго способ непрямого развития

- Стадии развития яйцо личинка имаго способ непрямого развития

- Постэмбриональное развитие

- Метаморфоз у насекомых

- Лига биологов

- Правила сообщества

- Да у вас тут туса!

- ЖУЖЕЛИЦЫ — ЛУЧШИЙ ДРУГ ФЕРМЕРА

- Тайна, покрытая шерстью

- Ответ на пост «Пожадничал малыш»

- Ужас, летящий на крыльях ночи

- Нимфа богомола

- Структурная окраска наглядно

- Ужасный и прекрасный Аномалокарис

Стадии развития яйцо личинка имаго способ непрямого развития

У всех насекомых развитие непрямое (с метаморфозом, с превращением). Превращение может быть полное и неполное.

Полное: яйцо, личинка, куколка, взрослое насекомое. Характерно для бабочек (чешуекрылых), жуков (жесткокрылых), комаров и мух (двукрылых), пчел (перепончатокрылых) и т. д.

Неполное: яйцо, личинка, взрослое насекомое (отсутствует стадия куколки). Характерно для кузнечиков и саранчи (прямокрылых).

Итак, у кузнечика развитие непрямое с неполным превращением.

У КУЗНЕЧИКА РАЗВИТИЕ ПРЯМОЕ С НЕПОЛНЫМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ, ОТВЕТ НОМЕР — 3. (Прямое постэмбриональное развитие — это когда родившийся организм отличается от взрослого меньшими размерами и недоразвитием органов. В случае прямого развития молодая особь мало чем отличается от взрослого организма и ведет тот же образ жизни, что и взрослые)

Гость, Вы ошибаетесь 🙁

Кузнечик — насекомое — развитие непрямое, без превращения, проходит в 3 стадии.

Постэмбриональное развитие бывает прямым и непрямым.

Прямое развитие — развитие, при котором появившийся организм идентичен по строению взрослому организму, но имеет меньшие размеры и не обладает половой зрелостью. Дальнейшее развитие связано с увеличением размеров и приобретением половой зрелости. Например: развитие рептилий, птиц, млекопитающих.

Непрямое развитие (личиночное развитие, развитие с метаморфозом) — появившийся организм отличается по строению от взрослого организма, обычно устроен проще, может иметь специфические органы, такой зародыш называется личинкой. Личинка питается, растет и со временем личиночные органы заменяются органами, свойственными взрослому организму (имаго). Например: развитие лягушки, некоторых насекомых, различных червей.

Самые древние группы насекомых (тараканы, кузнечики, стрекозы) имеют прямое развитие.

В подтверждение выдержка из энциклопедии:»Кузнечики относятся к насекомым с прямым развитием, это значит, что их личинки внешне похожи на взрослых особей и отличаются только размерами (у других насекомых разница в строении имаго и личинки может быть огромной) и отсутствием крыльев.»

Аня, можете остаться при своем мнении, но у насекомых — тип развития НЕПРЯМОЕ.

И вот этому сайту я больше доверяю, чем тому, который указываете Вы

Здесь указано три аналогичных ответа. Непрямое развитие происходит с полным превращением со стадией куколка, не так ли?

+ везде-везде пишут, что у кузнечиков неполное превращение.

Да, везде-везде пишут правильно:

непрямое с неполным превращением

У кузнечика неполное развитие. В подтверждение своих слов хочу привести выдержку из «Биологии» Грина («Мир», 1990, стр. 137-138):

«Как правило, каждая последующая личинка (нимфа или возраст) становится все более похожей на взрослое насекомое. Такой тип развития называется гемиметаболическим метаморфозом. его подразделяют на постепенный метаморфоз, когда нимфы и взрослые формы занимают одни и те же местообитания и питаются одинаковой со взрослыми пищей, и неполный метаморфоз, когда у нимф развиваются адаптивные признаки, позволяющие им осваивать другие местообитания и питаться другой, чем взрослое насекомое пищей.»

На стр. 142 приведена таблица, в которой приведены характеристики гемиметаболического метаморфоза:

«Прямое развитие; Наружные зачатки крыльев; Незрелые формы — нимфы, похожие на взрослые формы», а также приведены примеры: отряды Поденки, Тараканы, Настоящие саранчовые.

Анастасия, выдержка из Грина не опровергает, а подтверждает правильный ответ. Неполное развитие — это непрямое с неполным метаморфозом.

Кузнечики — Подотряд Длинноусые, надсемейство Кузнечиковые, семейство Настоящие Кузнечики. Кузнечики — хищники.

Саранча — Подотряд Короткоусые, семейство Саранчовые или Кобылки. Саранча — растительноядные. (Расхождение на уровне подотряда – огромное, как, например, у оленя и бегемота)

Как теперь доверять этому сайту, после такой глупой ошибки. ВО ВСЕХ УЧЕБНИКАХ сказано, о том, что у прямокрылых, равнокрылых и полужесткокрылых тип развития с неполным превращением, развитие прямое без метаморфозов. Сами вдумайтесь, непрямое развитие сопровождается рядом ароморфозом, это даже логически можно понять.

во ВСЕХ учебниках ТАК не сказано.

И кстати, индивидуальное развите АРОМОРФОЗАМИ сопровождаться не может:( Уточните терминологию.

Источник

Стадии развития яйцо личинка имаго способ непрямого развития

Биология | ЕГЭ 2022 | Вебиум запись закреплена

ПРЯМОЕ И НЕПРЯМОЕ РАЗВИТИЕ

Многие студенты обходят стороной эту тему, она кажется им сложной. Но не бойся! Сегодня мы расскажем всё максимально просто и разложим информацию по полочкам

• Рождение особей, которые похожи по строению на взрослый организм.

• Потомство отличается от взрослой особи только размерами, пропорциями и недоразвитием некоторых органов.

• Характерно для пресмыкающихся, птиц, млекопитающих и некоторых беспозвоночных.

• Рождение особей, которые по строению и образу жизни отличаются от взрослых организмов. Дальнейшее развитие с МЕТАМОРФОЗОМ.

• Из яйца выходит личинка, которая устроена проще взрослого организма.

• Личинки и взрослые особи занимают разные экологические ниши — это снижает внутривидовую. конкуренцию

• Характерно для некоторых насекомых и земноводных.

Непрямое развитие насекомых делится на 2 варианта:

1) С НЕПОЛНЫМ превращением (метаморфозом)

Делится на 3 стадии:

• яйцо

• личинка

• имаго (взрослая особь)

Отряды насекомых:

• стрекозы

• таракановые

• прямокрылые (кузнечики)

• полужесткокрылые (клопы)

2) С ПОЛНЫМ превращением (метаморфозом)

Делится на 4 стадии:

• яйцо

• личинка

• куколка

• имаго (взрослая особь)

Отряды насекомых:

• перепончатокрылые (пчелы)

• жесткокрылые (жуки)

• чешуекрылые (бабочки)

• двукрылые (мухи)

• блохи

Если у тебя есть классная запоминалка отрядов насекомых, то можешь поделиться ей в комментариях

Источник

Постэмбриональное развитие

Период от выхода организма из яйцевых оболочек или рождения до смерти называется постэмбриональным. Мы с вами находимся в этом периоде. Для него характерен дальнейший рост и развитие организма.

У животных рост ограничен, у растений и грибов возможен неограниченный рост (он ограничен лишь условиями среды, субстратом).

В постэмбриональном развитии организма можно выделить несколько периодов:

- Дорепродуктивный

Особенно активный рост и развитие организма, половое созревание.

Функционирование взрослого, сформированного организма. Размножение.

Постепенное угасание процессов жизнедеятельности, старение.

Прямое и непрямое развитие

Выделяют два основных варианта постэмбрионального развития:

- Прямое

В этом случае взрослая особь отличается от молодой только бо́льшими размерами. Молодая особь ведет тот же образ жизни, что и взрослая. Такой тип развития свойственен наземным позвоночным.

Непрямое развитие отличается от прямого тем, что из яйца появляется личинка, которая сильно отличается от взрослой особи. Непрямой тип развития характерен, например, для всех насекомых.

Непрямое развитие может протекать с неполным метаморфозом (неполное превращение) или с полным метаморфозом (греч. μεταμόρφωσις — превращение). В ходе метаморфоза (полного превращения) происходит глубокое преобразование строения организма или отдельных его органов.

Молодая особь (личинка) весьма заметно отличается от взрослой (имаго). Так, например, гусеницы — личинки, ползают на листьях растений и усиленно питаются ими, быстро растут.

На определенном этапе происходят коренные преобразования личинки — ее метаморфоз. Гусеница превращается в куколку: разрушаются почти все органы и системы, кроме нервной и кровеносной систем.

Из кокона выходит совершенно «новый» организм — бабочка, имеющая крылья и способная к полету. Основная функция бабочки — взрослой особи (имаго) — размножение и расселение.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Метаморфоз у насекомых

Метаморфоз у насекомых — это биологический процесс, связанный с глубокой перестройкой внутреннего и внешнего строения организма на протяжении его жизни. Видоспецифичным признаком является тип метаморфоза у насекомых, он бывает полным и неполным.

Неполный метаморфоз или гемиметаморфоз. Насекомые с гемиметаморфозом постепенно изменяются, претерпевая ряд линек. В целом характеризуется прохождением лишь трёх стадий — яйца, личинки и имаго.

Насекомое линяет, когда вырастает и укрепляется экзоскелет, который, не растягиваясь, ограничивает рост насекомого. Процесс линьки начинается, когда эпидермис насекомого выделяет новую эпикутикулу внутри старой. После того, как эта новая эпикутикула секретируется, эпидермис высвобождает смесь ферментов, которая переваривает эндокутикулу и, таким образом, отделяет старую кутикулу.

Когда эта стадия завершена, насекомое раздувает свое тело, поглощая большое количество воды или воздуха, что приводит к расщеплению старой кутикулы.

Последняя линька стрекозы Синее коромысло (Aeshna cyanea) (Автор фото Böhringer Friedrich)

Незрелые насекомые, которые проходят через неполный метаморфоз, называются нимфами или, в случае стрекоз, наядами.

Нимфы похожи по форме на взрослое насекомое, за исключением наличия крыльев, которые не развивались до зрелого возраста. С каждой линькой нимфы увеличиваются в размерах и становятся более похожими на имаго.

Полный метаморфоз или голометаморфоз. Насекомое с полным метаморфозм в течение своей жизни проходит четыре стадии жизни: яйцо , личинка , куколка и имаго.

Незрелые стадии голометаморфических насекомых сильно отличаются от зрелой стадии. У некоторых видов жизненный цикл не позволяет личинкам конкурировать со взрослыми, потому что они обитают в разных экологических нишах.

Морфология и поведение каждого этапа адаптированы для различных видов деятельности. Например, черты личинок максимизируют кормление, рост и развитие, в то время как черты взрослых способствуют расселению, спариванию и откладке яиц. Некоторые виды насекомых защищают и кормят своих потомков.

Стадии жизненного цикла насекомого с полным метаморфозом. Яйцо не показано. 1 и 2 — личинка, 3, 4, 5 — куколки, 6 — имаго.

Первой стадией жизненного цикла насекомых является яйцо или эмбрион для всех стратегий развития. Яйцо начинается как единая клетка, которая до вылупления делится и развивается в личиночную форму.

Некоторые насекомые размножаются путем партеногенеза или могут быть гаплодиплоидными и дают жизнеспособные яйца без оплодотворения. Стадия яйца у большинства насекомых очень короткая, всего несколько дней. Однако насекомые могут зимовать или подвергаться диапаузе на стадии яйца, чтобы избежать экстремальных условий, и в этом случае эта стадия может длиться несколько месяцев. Яйца некоторых видов насекомых, таких как мухи цеце, вылупляются до откладывания.

Второй стадией голометаморфического жизненного цикла является личинка. Многие взрослые насекомые откладывают яйца прямо на источник пищи, поэтому личинки могут начать есть, как только вылупятся. Личинки никогда не обладают крыльями или крыловыми зачатками и имеют простые, а не сложные глаза. У большинства видов личиночная стадия подвижна и похожа на червя. Личинки можно классифицировать по типу телосложения:

— Проволочниковая (проволочники, семейство жуков Elateridae);

— Гусеничная (бабочки, и пилильщики);

— Скарабееподобная (с головной капсулой, как у жуков семейства Scarabaeidae);

— Червеобразная (личинки мух, опарыши);

— Камподеидная (двухвостки Campodeidae);

Чтобы войти в третью стадию развития, личинка претерпевает метаморфозу в куколку.

Куколка — это спокойная, некормящаяся стадия развития. Большинство куколок двигаются очень мало, однако куколки некоторых видов, таких как комары , подвижны.

Готовясь к окукливанию, личинки многих видов ищут защищенные участки или строят защитный кокон из шелка или другого материала, такого как, например, собственные накопленные фекалии. Некоторые насекомые подвергаются диапаузе в виде куколки.

На этом этапе физиологические и функциональные структуры насекомых, как внутренние, так и внешние, резко изменяются.

Окукливание бабочки Дневной павлиний глаз (Vanessa io) (Автор фото Клюге Никита Юлиевич)

Завершающей стадией развития насекомых является имаго. У большинства взрослых насекомых есть крылья (за исключением тех случаев, когда они вторично утеряны) и функционирующие репродуктивные органы. Большинство взрослых насекомых очень мало растут после стадии куколки. Некоторые взрослые насекомые совсем не питаются и полностью сосредоточены на спаривании и размножении.

Эволюционный контекст возникновения полного метаморфоза

Около 45% до 60% всех известных живых видов — это насекомые с полным метаморфозом. Молодь и взрослые формы таких насекомых часто занимают разные экологические ниши, эксплуатируя разные ресурсы. Этот факт считается ключевым фактором необычной эволюционной диверсификации формы и физиологии в этой группе.

Я попытался максимально просто без избыточных подробностей изложить этот материал. На самом деле, тема метаморфоза насекомых очень обширна, и внутри нее существует столько интересных деталей, например, гормональная регуляция метаморфоза, его происхождение и эволюция, участие генов в этом процессе. В общем, об этом можно говорить бесконечно и все равно останутся темы для обсуждения.

Если есть вопросы, пожелания, коррективы, то велкам ту комментс =D

Лига биологов

4.4K поста 11.8K подписчиков

Правила сообщества

‣ Будьте вежливы и сдержаны.

‣ Не разводите политоту, не тащите спам.

‣ Удаляются посты содержащие антинаучные и другие сомнительные идеи. Их авторы караются на месте.

‣ Так как в сообществе отключена премодерация, могут проходить посты по тем или иным причинам не подходящие под формат сообщества. Такие посты переносятся в общую ленту, имейте в виду.

‣ При желании ТС, можно перенести в сообщество недавно созданные посты подходящей тематики.

‣ Если в пост закралась ошибка, не удивляйтесь, если администратор попросит её исправить.

‣ Вбросы антинаучных идей и попросту различная глупость в комментариях расцениваются как развлечение для публики. Такие сообщения отдаются на растерзание толпе, как и их авторы, будь то тролли, адепты всех мастей или просто недальновидные личности.

‣ Политика сообщества не предусматривает раздачу банов направо и налево, однако, если вы нарушаете покой пользователей – не обижайтесь.

Вот и надо начинать с конкретики. Например, зачем подёнкам субимаго и почему у этих насекомых эволюционируют личинки, а имаго плюс-минус одни и те же с карбона. Или фено/генотипическое формирование каст термитов. Или почему божьи коровки с личинками и имаго в одной нише цветут и пахнут. Да, я офигел со своими запросами, да это интересно 3,5 человекам.

А зачем куколки извиваются если их достать из земли? Логичнее было бы не двигаться и активно изображать труп, а они бьют хвостом.

Как вообще эволюционно так получилось, что личинки совсем не похожи взрослое насекомое? Особенно у стрекоз. Нахера стреуозам вообще уходить из личиночной стадии?

Да у вас тут туса!

ЖУЖЕЛИЦЫ — ЛУЧШИЙ ДРУГ ФЕРМЕРА

Автор: вдохновитель сообщества Фанерозой, биолог Ефимов Самир.

«Можете сделать пост про этого жука? Часто их вижу на полях. Они выглядят очень мощно. Кто эти воины?»

— спросил нас Сергей Шустов, являющийся подписчиком нашего сообщества. Действительно данные животные неописуемой красоты выглядят очень мощно, но с другой стороны, как ещё может выглядеть хищник-полифаг, пожирающий кучу мелких жуков-вредителей, гусениц и слизняков, растений-сорняков и других сельскохозяйственных вредителей нашей необъятной страны. Использование жужелиц в качестве средства биологической борьбы с многочисленными вредителями в крупномасштабных сельскохозяйственных операциях было многократно проверено на практике в течении последнего десятилетия [1].

Так кто же такие всё-таки эти жужелицы?

Жужелицы — это очень крупное семейство жуков, насчитывающее огромное количество родов и видов, многие из которых нередко очень трудно различить, в связи с их морфологической однородностью. Именно поэтому по фото определить точный вид насекомого далеко не всегда получается возможным, особенно по цветам внешних покровов. И, несмотря на то, что цвета могут быть весьма разнообразны, они тем не менее практически всегда выражаются в тёмных тонах, часто с металлическим оттенком. Нередко при чёрной или тёмной окраске встречается радужный (иризирующий) отлив, который создаётся микроскульптурой из тонких поперечных линий [2].

Исходя из всего выше сказанного, для точного видового определения жука необходим сам жук, где для диагностики его морфологии используются много различных признаков: окраска, наружное строение тела, его форма и размеры, генетические маркеры, строение гениталий и расположение щетинок, подвижно находящихся в особых ямках тела членистоногого [4]. Конечно, хоть и существуют представители отдельных таксонов родов и триб жужелиц, весьма отличимых от других видов, (которые к слову могут быть внешне схожими с божьими коровками, например, жужелицы семейства Omophron), однако данные представители этих групп обитают в песках и на песчаных пляжах, когда другие предпочитают селиться в открытых хвойных и лиственных лесах, реже в полях и пустошах с другими открытыми типами растительности [3]. Встречаются представители типичных жужелиц и в городских селениях, там, где для их комфортного существования есть все перечисленные типы растительности, но всё же не так часто.

Этих животных с оговоркой даже можно назвать космополитами, так как они распространены на многих континентах, в том числе и как инвазивные виды. Встречаются они собственно во всех диапазонах широт от холодных тундр до пустынь и тропических лесов, иногда даже достигая некоторых гор [4]. Тем не менее, несмотря на свою повсеместность, эпидемиологического значения жужелицы не имеют и это является очень хорошим фактом. Однако, плохим фактом является то, что некоторые виды имеют уязвимое значение и отнесены в красную книгу [3]. Но, если не обращать внимание на эту ложку дёгтя, то мы можем порадоваться, что данные животные являются безопасными и безобидными для человека. К тому же наши маленькие друзья являются прям супер няшками для человека, ведь они могут быть активными в разное время суток и поедать вредителей.

Это объясняется тем, что данные животные являются хищниками полифагами и внутри разных популяционных групп, количество чистых хищников может быть весьма неоднородно. Помимо внутрипопуляционной неоднородности, разная суточная активность также объясняется сезонными изменениями, поскольку в основе таких циркадных ритмов также может лежать и олиготермность, мезотермность и гидрофильность большинства видов жужелиц [5]. Так весной в условиях сравнительно высокой влажности почвы, обилия осадков и невысоких температур многие виды, обычно причисляемые к ночным, ведут дневной образ жизни, а в начале лета с повышением температур, наоборот некоторые дневные виды, могут переходить к ночному образу жизни [4]. Следует отметить, что с циркадными ритмами возможно связано и размножение данных животных.

Именно поэтому подавляющее большинство жужелиц относится к моновольтинным видам и дает лишь одно поколение за год. Так, в полярных областях и на больших высотах некоторые из этих видов не успевают закончить развитие за один сезон и тогда развитие продолжается за два года. Такой период развития связан с эндогенной диапаузой, которая характерна в целом для большинства жужелиц и зависит она от температурной или фотопериодической реактивации [4]. В общем на этом про данных животных я пожалуй остановлюсь. Не убивайте их, ведь они очень красивые и полезные!

P.S. Прежде чем писать нецензурные комментарии, ознакомьтесь с правилами нашего сообщества.

1) Cardenas, A.M; Buddle, C.M (2007). «Distribution and potential range expansion of seven introduced ground beetle species (Coleoptera: Carabidae) in Quebec, Canada». The Coleopterists Bulletin. 61: 135–142

2) Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. III. Жесткокрылые, или жуки. Ч. 1 / под общ. ред. П. А. Лера. — Л.: Наука, 1989. — С. 71—81. — 572 с. — 3150 эк

3) European Carabidology 2003. Proceedings of the 11th European Carabidologist Meeting DIAS Report, No. 114 (2005),125-135. 125

Diversity and habitat preferences of ground beetles (Coleoptera,

Carabidae) in a coastal area of North Trøndelag, Central Norway

Bjørn A. Hatteland1, Erling Hauge1, Lawrence R. Kirkendall2 & Torstein Solhøy2

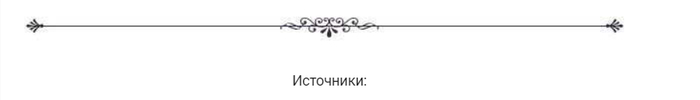

Тайна, покрытая шерстью

Профессор из сада привёз вот такие коконы, мы неделю ломали мозги, думая кто же это

А через неделю из коконов вышли ОНИ и сожрали профессоров.

Ну не полностью сожрали, так, частично. Голова осталась и ею мы решили: развитие без метаморфоза, размер менее 1 мм, живут колониями (одна особь не сделает столько коконов и не отложит в них тысячи яиц), ротовой аппарат колеще-сосущий. Остаётся один вариант — ля, ой ТЛЯ. Фото опубликованы в INaturalist, на Макроиде и в Молбиоле. Ждём подтверждения, а пока вопрос энтомологам-пикабутянам: вдруг кто-то знает что это за твари?

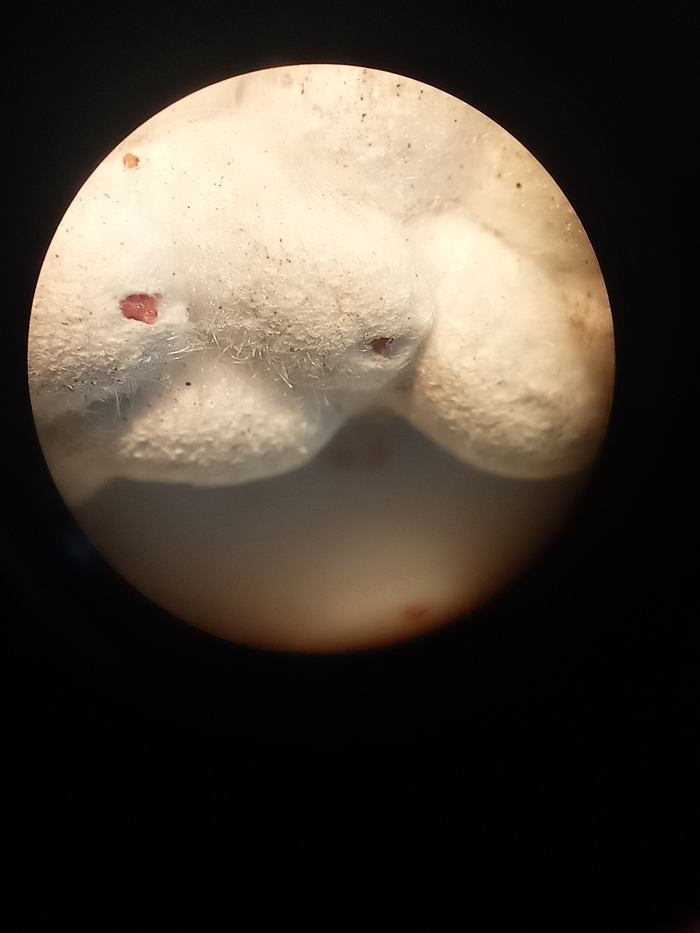

Ответ на пост «Пожадничал малыш»

Казалось бы, вот оно — подтверждение городской легенды, что комар может лопнуть от крови.

К возможному разочарованию многих, такого в природе не происходит, но это видео — не монтаж.

Способ заставить комара лопнуть был открыт еще 50 лет назад.

Для этого необходима операция по разрушению брюшной нервной цепочки насекомого, после чего сигнал о насыщении не поступает в ганглии мозга и комариха продолжает сосать кровь, пока не лопнет. Причем если повреждение находится ближе к концу брюшка, чем показано на схеме, чуда не будет — брюшко, конечно, раздуется сильнее обычного, но не лопнет. И чем больше узлов брюшной нервной цепочки имеют связь с головными, тем меньше объём выпитой сверх нормы крови.

Автор открытия просто перерезал нерв (естественно, под бинокуляром), но для такой операции нужен особый навык, поэтому эксперимент удавалось повторить редко. И недавно обнаружено, что можно просто пережать брюшко предварительно охлажденного комара микропинцетом.

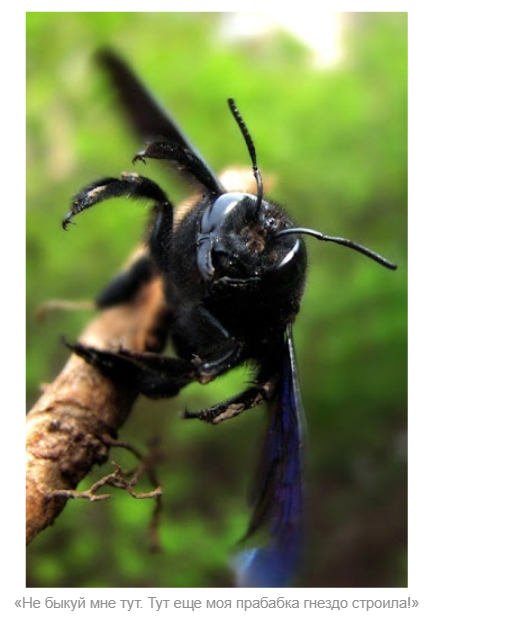

Ужас, летящий на крыльях ночи

Пчела-плотник, также известная как Ксилокопа,

Большая древесная пчела, пчела-древоточец, черная пчела или древогнезд (Xylocopa)– род одиночных пчел семейства Настоящих пчел (Apidae), широко распространенных на нескольких континентах. От обычных медоносных пчел они отличаются темной окраской тела и крыльев, более крупными (20-30мм) размерами тела и весьма низкой агрессивностью. Науке известно около полутысячи видов пчел-плотников, большая часть которых объединена в 30-35 подродов, часть из которых – монофилитические (т.е. включают только один вид). В России и странах СНГ с апреля по сентябрь встречаются преимущественно обыкновенная пчела-плотник (Xylocopa valga) и фиолетовая пчела-плотник (Xylocopa violacea).

Пчелы-плотники – космополиты. Их ареал также охватывает территорию от Западной Европы до Средней Азии. Обычна для Украины и южных территорий России. В последние десятилетия появления пчел-плотников севернее Ростовской области становится все более частым. Отдельных пчел замечали на Приуралье и в Северо-Западном округе.

Крупные размеры, плотное телосложение и большие темно окрашенные крылья позволяют ей преодолевать большие расстояния даже в непогоду. Темный пигмент в тканях крыла придает им дополнительную прочность, а глянцевый блеск у некоторых видов отражает тепловые лучи Солнца, спасая пчелу от перегрева.

Ксилокопы – одиночные пчелы. Это означает, что они не строят ульи, и не образуют строгую иерархию с королевой. Каждая пчела – личность самостоятельная единица: обеспечивает себя пищей и кровом, и самостоятельно ухаживает за потомством. Несколько недель – после чего оставляет личинок на произвол судьбы. Самец же вовсе нужен только для оплодотворения – его срок жизни едва превышает две недели.

Свое название пчела-плотник получила за специфический способ устройства гнезда. Взрослая самка первым делом ищет подходящий кусок мягкой древесины, причем некоторым видам не особо важно – живое дерево или часть постройки. Порой пчелиные «норки» можно обнаружить у себя в заборе или раме окна. При этом пчела буквально прогрызает путь мощными челюстями, что сопровождается характерным звуком, напоминающим работу пилы.

В отсутствии же дерева пчела-плотник может использовать и отмершие части растения с трубчатым стеблем, например, борщевик, сныть или лопух. Один из древних подродов Proxylocopa и вовсе роет норки прямо в сырой земле.

В каждую ячейку ксилокопа кладет комочек собранной пыльцы, смоченной нектаром и склееный слюной самой пчелы. В сладкий пирожок же откладывает одно яйцо. Один комочек – пища для личинки на весь период роста, поэтому пчела собирает оооочень много пыльцы и нектара. Для сбора пыльцы у нее есть специальные пыльцевые складки и ходы в панцире. А для сбора нектара она порой прогрызает цветки с длинным венчиком, буквально высасывая все до последней капли.

После этого каждая ячейка замуровывается клейкой массой из слюны пчелы и опилок, оставляя только доступ воздуха. Две-три недели пчела-мать охраняет свое гнездо, после чего отправляется в путешествие. Личинки все лето растут, в августе-сентябре окукливаются, и осенью становятся имаго. Выходят наружу только ранней весной, прогрызая перегородки. Зимует взрослая пчела, ища укрытие в виде пустых гнезд, ходов жуков-пилильщиков, брошенных ульев и щелей в деревьях и деревянных строений. В гнезде обычно остается одна пчела из нового поколения. Так в одном гнезде могут прожить несколько поколений пчел.

Опасны ли пчелы-плотники?

Сами по себе – нет. Взрослая древесная пчела малоагрессивна, она не нападает на людей или животных, если не пытаться поймать ее или повредить гнездо. Более того, еще недавно пчелы-плотники были занесены в Красную Книгу России и Украины как вид, существование которого находится под угрозой. Сокращению их численности способствовала активная вырубка широколиственных лесов, а также массовая обработка полей инсектицидами во времена позднего СССР. Сейчас же их численность восстанавливается, а ареал расширяется на север и восток.

Укус пчелы-плотника (вернее, укол жалом – пчелы вообще не склонны кусаться))) сильнее и болезненнее, чем у медоносной пчелы, и наносит примерно такой же вред – железы у основания жала содержат яд, вызывающий болезненный отек. Здоровому человеку это доставит лишь дискомфорт, тогда как у аллергиков может вызвать сильную реакцию, зуд, нарывание и отек Квинке.

Впрочем, не из-за укусов некоторые дачники невзлюбили древесных пчел. Заселяя деревянные постройки, опоры, пчелы прогрызают длинные ходы. И если в свежей древесине одно гнездо никаких проблем не создаст (об этом ниже), то в старой может стать последней каплей. Прибавив к этому привязанность пчел к одному месту в течение многих поколений, а также всевозможных древесных жучков можно получить испещренную ходами балку.

Кроме того, пчела может занести с собой споры грибов, которые прорастут плесенью буквально изнутри дерева. Опустевшие гнезда же становятся приютом для других пчел, ос, а также гнездами точильщиков и других насекомых. Чтобы избавиться от них, дачники сооружают специальные ловушки, а также применяют специальные инсектициды.

Итак, пчела-плотник – весьма интересный представитель семейства. Мирные пчелы-плотники обычно не доставляют проблем, если их не трогать. Зато радуют глаз своим блестящим окрасом.

Всего хорошего и не болейте!

P.S. Статья написана биотехнологом Людмилой Хигерович и опубликована в научном сообществе Фанерозой на платформах «Вконтакте», «Хабр» и «Пикабу»

Нимфа богомола

маленькие личинки богомола , которые вылупились сегодня утром

Вообще-то я ждал, что они весной появятся на свет, т.к. их мама отложила оотеку совсем недавно, в начале сентября: https://rumble.com/embed/vl2rq7/?pub=78na

пока пробуем охотиться на тлю )

Структурная окраска наглядно

Долгоносик один и тот же. Слева намочен спиртовым раствором, справа сухой.

Плёнка жидкости дополнительно вносит изменения в отражение света от чешуек, в результате эффект структурной окраски пропадает, пигментная окраска очень тёмная или отсутствует.

На фото Phyllobius maculicornis — Долгоносик бледно-зелёный

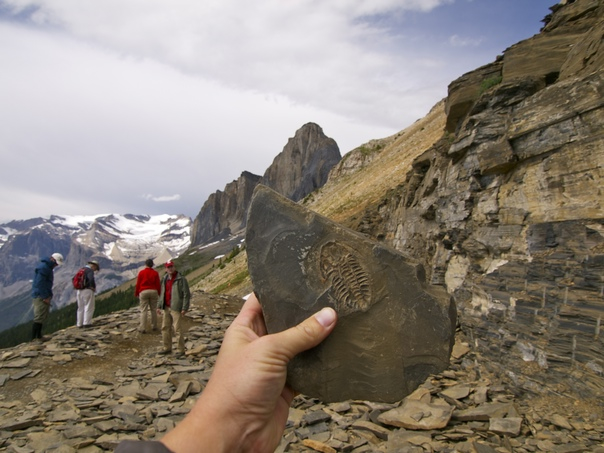

Ужасный и прекрасный Аномалокарис

На картинке автор данной статьи, вдохновитель сообщества Фанерозой, биолог Ефимов С.Т.

Продолжаем цикл статей, посвящённых животным, которые бы понравились Говарду Лавкрафту. Сегодня, речь пойдёт об удивительном и ужасном Аномалокарисе, так называемой гигантской креветке. Собственно, как и с Галлюциногенией, здесь была похожая «галлюциногенная история» с неправильной интерпретацией древнего зверя. Это связано с тем, что данное животное нашли по частям.

Чарлз Дулиттл Уо́лкотт (31 марта 1850 — 9 февраля 1927) — американский палеонтолог. Член (1896) и президент (1917—1923) Национальной академии наук США.

Так в 1920х годах прошлого столетия часть этого членистоногого обнаружил всё тот же небезызвестный Чарльз Дулитл Скотт [2], с которым наши читатели уже знакомы. Он нашёл рот и придатки этого животного в формации «Burgess Shale», которое является ископаемым водоносным месторождением, что простирается где-то в канадских Скалистых горах в Британской Колумбии. Породы этих мест представляют собой черный сланец и содержат многочисленные окаменелости времён среднего кембрия [1].

«Burgess Shale» — уникальная горная формация на склонах горы Маунт-Стивен в национальном парке Йохо в канадской части Скалистых гор на территории провинции Британская Колумбия. Это одно из богатейших в мире мест палеонтологических находок и лучшее в своём роде среди отложений кембрийского периода. Содержит множество окаменелостей. Некоторые ископаемые имеют аналоги и у ныне живущих организмов

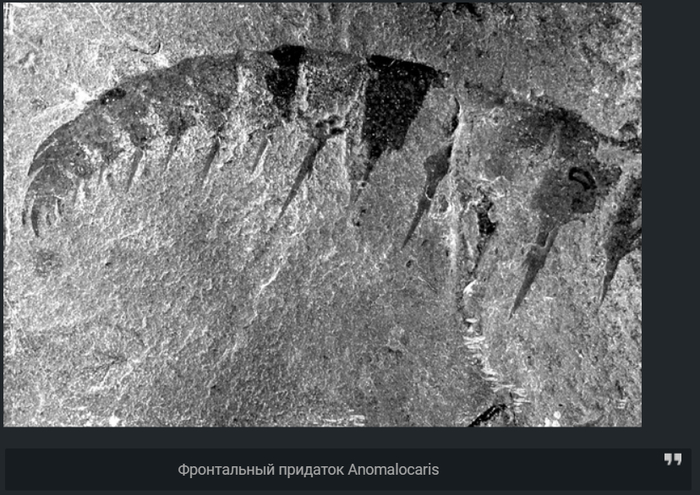

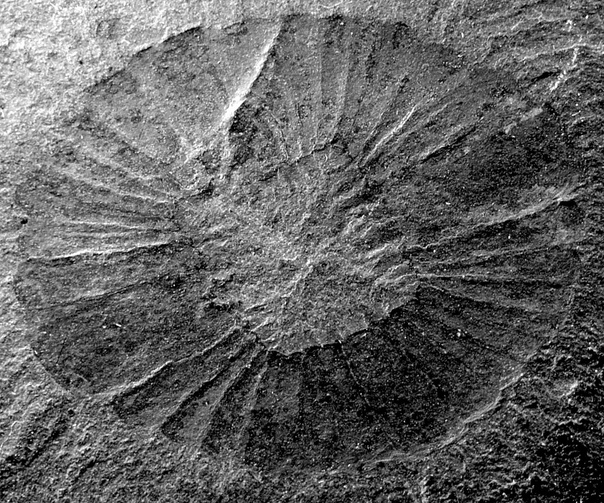

В месте, в котором были найдены эти части тела, было много всяких медуз и рот существа отдалённо тоже напоминал какую-то медузу. Учёный долго пытался понять, что это за медузоподобная тварь, у которой рядом болтались какие-то лобные придатки, похожие на каких-то ракообразных и голотурий, но толком разобраться так и не смог [2]. Поэтому он и решил отнести рот в несуществующий ныне род медуз «Peytoia», а один из придатков к не существующему таксону голотурий «Laggania» (сейчас это всё роды Аномалокарин).

Другой придаток он отнес к роду раков «Sidneyia». Но не будем винить этого великого учёного в том, о чём он не мог знать. Ведь в то время не было интернета, чтобы быть в курсе о всех похожих находках в прошлом.

Тем не менее они ведь были. Но для начала давайте перенесёмся ещё на двадцать лет ранее, во время первых бурных открытий кембрийских животных в палеонтологии, которые в последствии и заинтересовали Уолкотта настолько сильно, что он позже нароет с десяток тысяч разных животин из кембрия, которых к тому же он в большинстве предельно точно опишет и внесёт огромный вклад как в биологическую, так и в палеонтологическую науки [4].

Выход сланца в карьере Уолкотт, расположенном в сланцевом месторождении Берджесс. Белые параллельные вертикальные полосы — это остатки просверленных отверстий, проделанных при раскопках в середине 1990-х годов. https://en.wikipedia.org/wiki/Burgess_Shale

Итак, серия ископаемых пластов в Канадских Скалистых горах соблазняла учёных своим видом уже очень давно. Впервые в 1886 году на эти горы забрался некий простой служащий Геологической службы Канады по имени Ричард МакКоннелл, который очень любил копаться в земле и искать разные удивительные окаменелые штуки. Каждый день он приезжал в регионы этих пластов в поисках окаменелостей. Работая не жалея сил, он откапывал многих разных медуз, брахипод и прочие окаменелые остатки животин, которых потом отдавал в музей, в руки к учёным. Именно его последующие находки в регионе этих гор настолько сильно вдохновили Дулитла Уолкотта, что тот в 1907 году нашел время для разведки этой местности и в 1910 году в ходе серии экспедиций раздобыл, только вдумайтесь, 65 000 образцов. Эти образцы он определил, как отложения средне кембрийского возраста и позже всех их описывал, хотя и не все правильно. Быть может именно после его титанической работы и появилось то самое понятие, как кембрийский взрыв.

Однако вернёмся в 1886 год к Ричарду МакКоннеллу, который по своей привычке копался в отложениях чёрных сланцев [5]. Занимаясь своим любимым делом, он наткнулся на странные придатки, напоминающие мутировавших ракообразных.

Рот Аномалокариса интерпретируемый Уолкоттом как медуза Peytoia

Скрупулёзно освободив редкие находки из оков плена породы и завернув их как подобает настоящему палеонтологу, он доставил их в камеру хранения своей службы. Далее образцы животины пролежали, пылясь в ящике примерно шесть лет. Пока, наконец, в 1892 году при пересчёте палеонтологических находок на них не наткнулся палеонтолог GSC Григорович, ой, простите, Джозеф Фредерик Уайтэвз [5].

Джозеф Фредерик Уайтэвз (26 декабря 1835 г. — 8 августа 1909 г.) был британским палеонтологом. Уайтэвз родился в Оксфорде, получил образование в частных школах, а затем работал под руководством Джона Филлипса в Оксфорде (1858–1861).

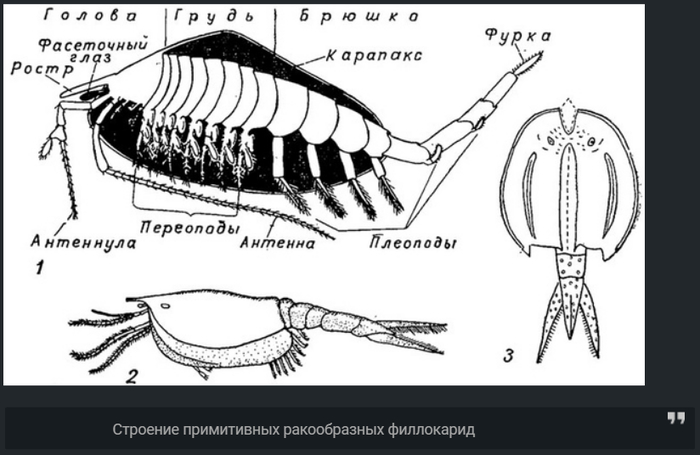

Этот учёный из ограниченности материалов определил находку как часть брюшка филлокарид — ракообразных, некоторые представители из которых до сих пор живы. Внешне эти находки были прям 100% копиями ровно тех же придатков, которые Дулитл Скотт отнёс к остаткам Сиднейи и Лаггании в 1920х годах. Жаль не было в то время it технологий, которые позволяли бы быстро найти все работы учёных по подобным находкам в прошлом.

Что же касается Джозефа Уайтэвза, то, несмотря на неверную интерпретацию тех образцов, именно он отметил необычность анатомии брюшка животного и тем самым и дал ему нынешнее название Anomalocaris, что означает «Отличительная от других креветок». Стоит отметить, что Аномалокарисы имеют не очень близкое родство по отношению к ракообразным.

Итак. Время шло, а учёные продолжали копать и находить части похожие на нашу большую креветку. Так, годами позже в сланцах неподалёку обнаружили панцирь животного, интерпретируемого как раковину древнего моллюска из рода Tuzoia. Однако некоторым учёным данный панцирь напоминал панцирь членистоногих, что было ошибочно. Так, о членистоногом панцире в 1928 году рассуждал датский палеонтолог Кай Хенриксен, предположив, что псевдо-раковина моллюска из сланцевых отложений Берджесса, могла принадлежать Аномалокарису и представляло собой недостающую переднюю половину его тела [6].

Панцирь Tuzoia действительно со стороны напоминает панцирь какого-нибудь крупного ракообразного. Однако, этот панцирь всё же действительно являлся раковиной моллюска.

На стороне палеонтолога были палеохудожники Художники Эли Шеверланж и Чарльз Р. Найт, которые следовали этой интерпретации в своих изображениях Аномалокариса. После этой интерпретации шумиха вокруг животного стихла на долгие годы, вплоть до 1966 года, в котором Геологическая служба Канады начала всесторонний пересмотр летописи окаменелостей сланцевого месторождения Берджесса под руководством палеонтолога Кембриджского университета Гарри Б. Уиттингтона [7].

Саймон Конвей Моррис (1951 г.р.) — английский палеонтолог, эволюционный биолог и астробиолог, известный своими исследованиями окаменелостей сланцев Берджесс и кембрийского взрыва. https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Conway_Morris

В процессе этого пересмотра Уиттингтон и его ученики Саймон Конвей Моррис и Дерек Бриггс постепенно собрали воедино все спорные части окаменелости Аномалокариса, тем самым открыв природу этого животного и его родственников, но не без определённых ошибок в интерпретации, которые постепенно устранялись.

Так, в 1978 году Конвей Моррис признал, что ротовые органы Лаггании были идентичны придатку Пейтойи. Но он пришел к выводу, что Лаггания была составной окаменелостью, состоящей из Пейтойи и морской губки Corralio undulata [7]. В 1979 году Бриггс признал, что окаменелости Anomalocaris были придатками, а не брюшками, и предположил, что это ходячие ноги гигантского членистоногого, и что один из кормовых придатков, который Уолкотт отнёс к Сиднейи, был частью Аномалокариса [8]. Позже, решив расчистить слой той самой окаменелости Уолкотта в лаборатории и очищая то, что, по его мнению, совершенно не могло относиться к Аномалокарису, тобишь медузу Пейтойю Гарри Б. Уиттингтон обнаружил, что медуза Пейтойя однозначно относилась к данной окаменелости.

При этом ракообразное Сиднейя, которая, как предполагалось ранее, оказалась частью нашей гигантской креветки, где медуза оказалась ртом [2]. Уиттингтон связал Пейтойю и Сиднейю в один вид, но, несмотря на это, исследователям потребовалось еще несколько лет, чтобы понять, что постоянно сопоставляемые Пейтойя, Лаггания и Сиднейя на самом деле представляют собой одно огромное существо. Бывшая медуза и Голотурия, (Пейтойя и Лаггания) теперь помещены в отряд Radiodonta, который обычно называют радиодонтами или аномалокаридидами. Поскольку род Пейтойя придумали самым первым, хоть и им называли медузу, то это стало правильным названием для всего животного. Первоначальные лобные придатки, которые интерпретировали как Лагганию и Сиднейю, как выяснилось позднее, принадлежали более крупным видам, отличных от Peytoia и Laggania. Поэтому было решено за ними закрепить название Anomalocaris, ну а с панцирем все и так было ясно [9].

Общепринятым считается то, что часть останков этих животных, которые не состояли из минерализованных смесей просто очень плохо сохранились, а та часть останков, которая была сильно минерализована сохранилась очень хорошо. Таким образом передняя часть тела была значительно твёрже и быстро окаменела, а все остальные части были слишком нежные и не смогли сохраниться в должной мере. В последствии дальнейшие находки поставили точку в этих вопросах.

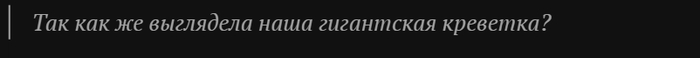

В прошлой статье про Галлюценогению я описал Аномалокариса как животное длиною приблизительно в метр [10]. Однако я опирался на вероятно устаревшие данные, ибо сейчас размеры этого монстра переоценены и считается, что наша креветка была длиной до 38 сантиметров в длину, не считая хвостового веера и передних придатков. Правда, даже с учётом и этих частей тела, членистоногое не могло достигать метра в длину [11]. Ученые, которые предполагали чересчур гигантские размеры тела Аномалокариса сравнивали разные части тела от других аномалокарин, а точнее их соотношение.

Длина тела измерялась примерно в 2 и 2,8 раза больше длины лобных отростков у крупных видов из других родов, что в будущем показало неверную интерпретацию. Существовали оценки тела на основе самого большого найденного лобного придатка Аномалокарины до 18 см. в длину в разложенном виде и, как понимаете, они тоже были далеки от истины [11].

Тем не менее, несмотря на, то, что животное было меньше метра в длину, оно всё равно было прекрасно. Тело Аномалокариса имело множественные склериты, которые шли от головы и щетинковых лопаток и закрылок по бокам, пересекая всю спинную часть туловища. Жабры животного в форме длинных, тонких, похожих на волосы структур, известных как ланцетные лопасти, были расположены рядами, образующими щетинковые лопатки. Пластинки щетинок прикреплялись краем к верхней стороне животного, по две пластинки на каждый сегмент тела. Посередине проходила перегородка, разделяющая жабры [19].

Передвигался наш гигант двигаясь в толще воды, с помощью волнообразных гибких закрылок по бокам его тела [12]. Каждый лоскут был наклонен ниже другого, расположенного кзади от него [13], и это перекрытие позволяло лопастям с каждой стороны тела действовать как единый «плавник», увеличивая эффективность плавания. Помимо этого Аномалокарис имел склеретированный хвостовой веер, который скорее, скорее всего был более приспособлен для обеспечения функции рулевого управления [20]. Гипотезу же о том, что гибкие закрылки использовались как единый плавник, подтвердило построение модели животного, которое управлялось дистанционно.

Изображение модели из статьи. К сожалению видео с моделью я не нашёл, но в принципе я не сильно огорчился. Статья и без неё ни лишена смысла. Так что я думаю, что не сильно потерял от того, что нужного видео нет.

В итоге она показала, что этот режим плавания по своей сути является стабильным [14]. Правда с оговоркой. Ведь чтобы обладать резкой манёвренностью и просчетом балансирования на резких поворотах, животное должно обладать сложным мозгом, которого по сути не было. Сконструированная модель предполагает, что животное не имело сложного мозга, а на резких поворотах вело себя неуклюже, но это не мешало ему жить.

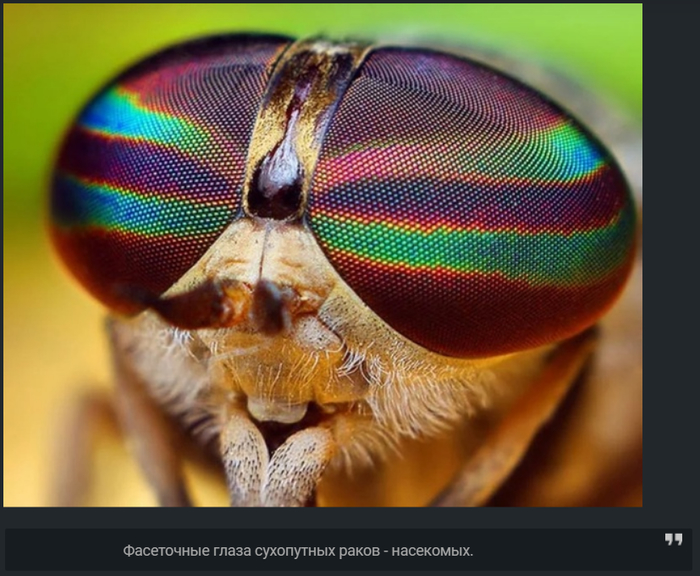

Фасеточные глаза — это весьма распространённый орган зрения среди ракообразных, он есть и у насекомых что, впрочем, и неудивительно, ведь насекомые являются продвинутыми эволюционировавшими сухопутными раками, которые входят в кладу Pancrustacea, что дословно означает — все раки [16]. Среди людей, в науке тоже есть раки, но можно ли их отнести в эту кладу — вопрос интересный.

Фасеточные глаза представляют собой сплетение изолированных простых глазков, археомм, которые образуют омматидии отдельные структурные единицы фасеточного глаза. Они выглядят, как узкие, сильно вытянутые конусы, сходящиеся своими вершинами в глубине глаза, а своими основаниями, образующих его сетчатую поверхность [15].

Фасеточные глаза интересны тем, что в основном они обеспечивают цветовое зрение с восприятием ультрафиолетовых лучей. Помимо этого они способны воспринимать и направление поляризации линейно-поляризованного света, хотя при этом мелкие детали они распознать не смогут. Однако фасеточные глаза хорошо способны различать перемену света с частотой вплоть до 250—300 Гц, что позволяет худо-бедно обойти стороной недостаток с неспособностью различать мелкие детали. Более подробно о фасеточных глазах, включая и вышесказанное, можно прочитать здесь.

Имея достаточно продвинутое зрение нашему обитателю древних морей необходимо было оружие, чтобы охотиться на своих жертв и питаться ими. Для этого у Аномалокариса имелись два больших лобных отростка, которые располагались перед ртом, в передней части головы [18]. Ими наш товарищ хватал свою жертву и тянул её в рот, который напоминал ананасовое кольцо, в центре которого находился ряд зазубренных зубцов [13]. Рот мог сжиматься, чтобы раздавить добычу, но никогда не закрывался полностью. Поэтому, когда рот был закрыт, в нём всегда было отверстие диаметром от 5 миллиметров до сантиметра у особо крупных особей что, впрочем, совершенно и не мешало Аноламокарису жить. Таким образом, наш охотник мог быть прирождённым убийцей, но не всё так однозначно.

Ретроспективная точка зрения гласит ( в видео выше), что Аномалокарис питался твердотельными животными, что сделало его одним из первых грозных высших хищников своего времени. В пользу этой гипотезы говорили его хищные лобные придатки и окаменелые железы среднего кишечника, которые убедительно свидетельствовали о хищническом образе жизни [21]. Однако в дальнейшем было показано, что хищные придатки Аномалокариса были слишком мягкотелыми, что в свою очередь означало, что он не имел способности проникать сквозь минерализованные раковины жестких членистоногих, таких, как трилобиты [22]. В качестве доказательств того, что Аномалокарисы питались твёрдотелыми организмами, учёные с ретроспективными взглядами пытались использовать копролиты больших размеров, которые содержали части трилобитов. Дескать, не было существ крупнее, или равных по размерам тела нашей гигантской креветке. Однако в противовес этому заключению были приведены в пример трилобиты из рода Redlichia [23], которые спокойно могли питаться чем попало и были достаточно крупными организмами, сопоставимыми с Аномалокарисом. Это означало, что данные трилобиты тоже могли крупно гадить в окружающую среду. Последним камнем в огород к убийцам всего и вся было то, что у гигантской креветки просто-напросто не было износа ротовых аппаратов, который должен был бы быть при питании трилобитами. Это позволяет предположить, что они не вступали в регулярный контакт с минерализованными раковинами трилобитов и, возможно, лучше подходили для кормления на более мелких, мягкотелых организмах, которых они просто всасывали в себя, предварительно сначала схватив своими хищными придатками [23]. Аномалокарис действительно был первым хищником и возможно высшим, но это явно не касатка своего времени. Вообще о поведении и жизни Аномалокариса подробно рассказал в своём видео наш друг и спикер форума Учёные Против Мифов — Упоротый палеонтолог. Всем советую посмотреть.

Таким образом мы подошли к концу данной статьи и наконец я закончил цикл статей о странных животинах. Надеюсь Вам было интересно. Оставайтесь с нами, впереди будет ещё много всего интересного.

1) Gabbott, Sarah E. (2001). Exceptional Preservation. Encyclopedia of Life Sciences

2) Conway Morris S (1998). The crucible of creation: the Burgess Shale and the rise of animals. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press. pp. 56–9.

3) Gould SJ (1989). Wonderful life: The Burgess Shale and the nature of history. New York: W.W. Norton. pp. 194–206

4) Briggs, D. E. G.; Erwin, D. H.; Collier, F. J. (1995), Fossils of the Burgess Shale, Washington: Smithsonian Inst Press

5) Whiteaves, J. F. (1892). «Description of a new genus and species of phyllocarid Crustacea from the Middle Cambrian of Mount Stephen, B. C.». The Canadian Record of Science. 5 (4).

6) Collins, Desmond (1996). «The «Evolution» of Anomalocaris and Its Classification in the Arthropod Class Dinocarida (nov.) and Order Radiodonta (nov.)». Journal of Paleontology. 70 (2): 280–293.

7) Conway Morris, S. (1978). «Laggania cambria Walcott: A Composite Fossil». Journal of Paleontology. 52 (1): 126–131

8) Briggs, D. E. G. (1979). «Anomalocaris, the largest known Cambrian arthropod». Palaeontology. 22 (3): 631–664.

14) Briggs DE (May 1994). «Giant predators from the cambrian of china». Science. 264 (5163): 1283–4.

Источник