- Сравнение — это прием украшающий образ (примеры из литературы)

- Что такое сравнение

- Способы создания сравнений на примерах

- Сравнительные предлоги

- Существительные в творительном падеже

- Прилагательные и наречия в сравнительной форме

- Слова «похожий» и подобный»

- Примеры развернутых сравнений

- Примеры устойчивых сравнений

- Комментарии и отзывы (2)

- Что такое сравнение в литературе

- Виды сравнений

- Прямое

- Косвенное

- Бессоюзное

- Отрицательное

- Примеры сравнения из художественной литературы

- Что такое сравнение? Примеры из художественной литературы

- Сравнение — стилистическая фигура речи

- Способы создания сравнения

- Примеры сравнений из художественной литературы

- Видео «Тропы. Сравнение»

Сравнение — это прием украшающий образ (примеры из литературы)

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Наверняка вы не раз слышали выражения СМЕЛЫЙ КАК ЛЕВ или ХИТРЫЙ КАК ЛИСА?! Подобные словосочетания относятся к одному из самых выразительных лексических приемов, который называется сравнение.

Чаще всего такое можно встретить в литературе, а некоторые сравнения уже перекочевали и в нашу повседневную речь. Благодаря им автор многократно усиливает образ.

Ведь согласитесь – одно дело прийти домой и сказать «Я хочу есть», и совсем другое «Я ГОЛОДНЫЙ КАК ВОЛК!». Второй вариант более сильный, и главное, всем сразу понятно, что с ужином тянуть не стоит ни секунды.

Что такое сравнение

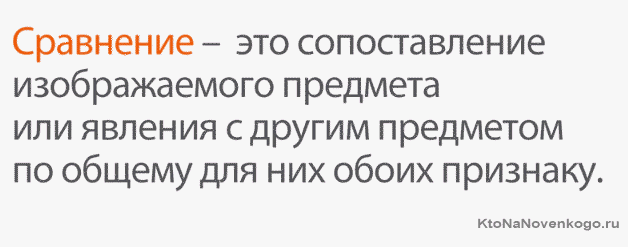

Сравнение – это изобразительный прием, в котором сопоставляются два предмета (действия или явления) с целью усилить характеристики одного из них. Причем в отличие от метафор в сравнениях всегда упоминаются два элемента – то, что сравнивают, и то, с чем сравнивают.

Горят аулы, нет у них защиты.

Врагом сыны отечества разбиты,

И ЗАРЕВО, КАК ВЕЧНЫЙ МЕТЕОР,

Играя в облаках, пугает взор.

В этом четверостишье Михаил Лермонтов сравнивает свет от пожаров с небесным телом, тем самым акцентируя внимание на том, насколько он яркий.

Еще один пример из литературы (поэзии):

Безумных лет угасшее ВЕСЕЛЬЕ

Мне тяжело, КАК СМУТНОЕ ПОХМЕЛЬЕ.

Но, КАК ВИНО, ПЕЧАЛЬ минувших дней

В моей душе чем старше, тем сильней.

А это уже Пушкин Александр Сергеевич. У него в этом четверостишье сразу два сравнения и оба связаны с алкогольной тематикой (понятной многим в нашей стране).

Во-первых, по словосочетанию «веселье – похмелье», мы понимаем, что радость осталась в прошлом, а на смену ей пришла тоска. А во-вторых, яркий образ «печаль – вино» создает ощущение безысходности.

Способы создания сравнений на примерах

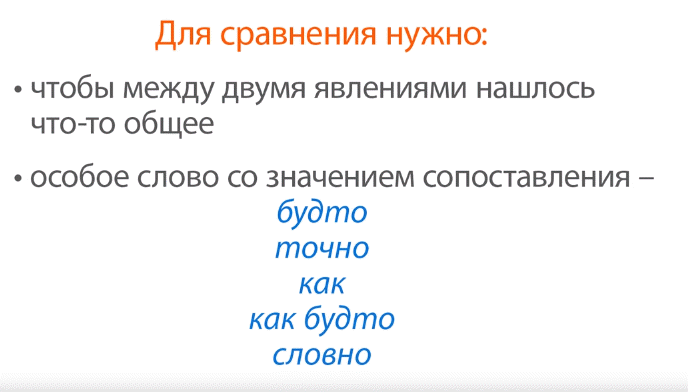

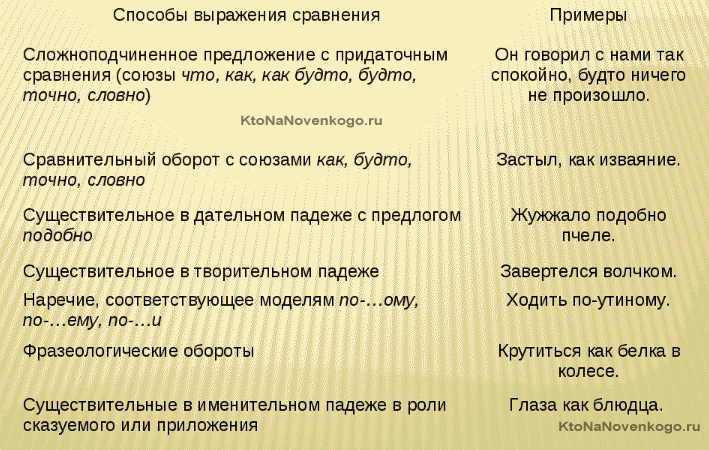

Есть несколько базовых способов для создания сравнений:

- с помощью сравнительных союзов «как», «будто», «словно», «что/чем», «точно»;

- с помощью существительных в творительном падеже;

- с помощью прилагательного или наречия в сравнительной форме;

- с помощью слов «похожий» и «подобный».

А теперь приведем примеры для каждого из типов сравнений.

Сравнительные предлоги

- Он бежал быстрее, ЧЕМ лошадь. (Пушкин)

- На Красной площади, БУДТО сквозь туман веков, неясно вырисовывались очертания башен. (Некрасов)

- Молнии на небе не только вспыхивали, сколько трепетали, КАК крыло умирающей птицы. (Тургенев)

- И стоят за дубовыми сетками, СЛОВНО нечисть лесная, пеньки. (Есенин)

- Здесь каждая деревня так люба, ТОЧНО в ней красоты все Вселенной. (Яшин)

Существительные в творительном падеже

- Из разрубленной старой березы ГРАДОМ лились прощальные слезы. (Некрасов)

- Птицы СКАЗОЧНЫМ ВИДЕНИЕМ возникали из водной глади. (Алексеев)

- Луна скользит БЛИНОМ в сметане. (Пастернак)

- Узорным чистым ПОЛОТЕНЦЕМ свисает радуга с берез. (Рубцов)

Прилагательные и наречия в сравнительной форме

- СИЛЬНЕЕ кошки зверя нет. (Крылов)

- Эти глаза ЗЕЛЕНЕЕ моря и кипарисов наших ТЕМНЕЕ (Ахматова)

- Девичьи глаза ЯРЧЕ роз. (Пушкин)

- СВЕТЛЕЕ солнца тронный зал (Цветаева)

Слова «похожий» и подобный»

- Родина ПОДОБНА огромному дереву, на котором не сосчитать листья. (Песков)

- На глаза осторожной кошки ПОХОЖИ глаза твои. (Ахматова)

Примеры развернутых сравнений

Иногда в качестве сравнений писатели и поэты используют не одно-два слова, а целые предложения. Это позволяет создать весьма яркий образ и более точно передать настроение всего произведения.

Вот один из ярких примеров – стихотворение Константина Заболоцкого «Голос в телефоне».

Раньше был он звонкий, ТОЧНО ПТИЦА,

КАК РОДНИК, струился и звенел,

Точно весь в сиянии излиться

По стальному проводу хотел.

А потом, КАК ДАЛЬНЕЕ РЫДАНЬЕ,

КАК ПРОЩАНЬЕ с радостью души,

Стал звучать он, полный покаянья,

И пропал в неведомой глуши.

В самом стихотворении нет предмета, который сравнивают. Он спрятан в названии. А все четверостишья — это сплошное сравнение в совокупности с метафорами. И используя эти приемы, Заболоцкий очень красочно описывает прошедшую любовь. Ведь именно о ней, как вы могли догадаться, идет речь.

Огромные сравнения встречаются и в прозе. Вот, например, отрывок из знаменитой «Илиады» Гомера.

Бросился АЯКС на ВРАГОВ, СЛОВНО ОГОЛОДАВШИЙ ЛЕВ на испуганно сгрудившихся, потерявших пастуха ОВЕЦ, которые остались без охраны беззащитными, КАК ДЕТИ без присмотра, и способны лишь робко стенать и пятиться в страхе перед львиною жаждой крови и смертоубийства, которое охватывает хищника, словно безумие, усиливающееся, когда он чует ужас обреченных…

Здесь и вовсе сразу два сравнения. Одно «Аякс – лев», а другое получилось даже двойным «враги – овцы – дети». Причем заметьте, что основные слова звучат только в самом начале, а весь остальной и достаточно массивный кусок текста посвящен сравнению. И это очень поэтично описывает характер битвы.

Примеры устойчивых сравнений

А сейчас хотелось бы вернуться к тому, с чего мы начали. Некоторые сравнения уже прочно вошли в наш лексикон. Три из них мы уже упомянули, вот еще:

- Глаза как бездонное озеро;

- Красный как рак;

- Сладкий как мед;

- Как слон в посудной лавке;

- Застыл как памятник;

- Завертелся волчком/вертеться как белка в колесе;

- Бежать как на пожар;

- Смотрит как баран на новые ворота.

И еще немного примеров:

Кстати, подобные устойчивые выражения в русском языке называются фразеологизмами. То есть это уже следующая ступень после сравнений. Но об этом можете прочитать в другой статье на нашем сайте.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

«Стихотворение Константина Заболоцкого». Константина ли? Не Николая Алекссевича Заболоцкого случайно?

Человеку свойственно сопоставлять, мы регулярно сравниваем и делаем это не задумываясь)

Источник

Что такое сравнение в литературе

Сравнение в литературе используется для придания образу яркости, выразительности, наглядности. В его основе лежит сопоставление объектов друг с другом. Примеры применения этого приёма обнаруживаются в художественных произведениях со времён античности, но это не исключает его использования и в повседневной речи:

- На улице жарко, как в доменной печи .

- Сосед по коридору прямо слоном протопал.

Литературоведы-сторонники придания термину троп широкого значения причисляют к тропам и сравнение. Остальные причисляют его к художественным приёмам или риторическим фигурам, оставляя в числе тропов только иронию и разновидности метафоры и метонимии.

Виды сравнений

Филологическая классификация выделяет два основных вида. В дополнение к ним отмечаются, согласно разным источникам, два и более типов сопоставлений.

| Вид | Примеры |

| Основные | |

| Прямое | А сейчас она спала. Спала не просыпаясь. Как спящая красавица. Как февральский медведь. (С. Сахарнов, Путешествие на «Тригле») Тучи носились по небу, как ошалевшие собаки на пикнике . |

| Косвенное | Сосед волком смотрел на подходящих к его калитке. Извивается она змеёй — полозом да манит к себе диковинным обликом. (Т. Шаов, Былина о попсе) |

| Дополнительные | |

| Бессоюзное | Имя твоё – птица в руке . (М. Цветаева) Этот перекрёсток – ловушка для неопытного водителя. |

| Отрицательное | То не туча темнеет на горизонте, то идут на Русь полки половецкие. |

Помимо перечисленных, в работах исследователей упоминаются:

- Всё в ней дышало покоем и умиротворённостью, как дышит ими жаркий летний день, напоённый солнцем и ароматами луговых трав, чуть колеблющихся под невесомым дыханием тёплого полуденного ветерка.

Мы рычали и мычали, по-собачьи лаяли…

(А. Барто, Игра в стадо)

- Посетитель передвигался по магазину с грацией слона . (Т. е. грация, как у слона .)

Прямое

Прямое сравнение – это привычный в литературе и в быту вид. Выражается с помощью сравнительных союзов.

- Ветер завывал в трубах, как грешник в аду .

- Олень замер на краю скалы, словно изваяние .

- Белые лепестки осыпались с отцветающих вишен, покрывая траву, будто снег .

- Старый – что малый , знай приглядывай.

- Льдинки переливались на солнце, точно драгоценные камни .

- Платье выглядело легче и воздушнее, чем облачко .

Часто употребляемые в речи союзные конструкции вошли в состав устойчивых словосочетаний, утратив при этом запятую перед сравнительным союзом:

- здоров как бык ;

- хитёр как лиса ;

- смел как лев .

В предложениях союзные конструкции выполняют функции сравнительного оборота или входят в состав сказуемого. Предложения, содержащие сказуемое со сравнением, не требуют постановки запятой перед сравнительным союзом.

- Деревья точно стройные колонны .

Косвенное

Этот вид вместо союзных оборотов использует беспредложную форму творительного падежа существительного. Взаимозаменяем с прямым сравнением при условии сохранения в языке именительного падежа использованного существительного.

- Эким ты попугаем вырядился. – Вырядился, как попугай .

- На радостях Сергей вихрем промчался по коридору. – Сергей промчался по коридору, как вихрь .

- Новоиспечённый бригадир прошёлся фертом перед изумлёнными коллегами. (Замена невозможна из-за утраты в языке старинного названия буквы Ф – ферт. Именно с ней сравнивался человек, держащий, вопреки этикету, руки в карманах.)

Бессоюзное

Бессоюзное сравнение включено как именная часть в составное именное сказуемое. В отличие от прямого, употреблённого в той же роли, не присоединяется сравнительным союзом, чем и объясняется название.

- У соседки язык – змеиное жало .

- Комары в этом лесу – настоящие вампиры .

Отрицательное

В основе этого вида лежит не сопоставление, а противопоставление. Отрицательными вариантами богата народная поэзия, из которой они перекочевали в авторские произведения, стилизованные под народный стиль, в том числе в детскую литературу.

Не лед трещит, не комар пищит – это кум да куме судака тащит.

То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит – то моё сердечко стонет…

Примеры сравнения из художественной литературы

Как говорилось выше, сравнения встречаются ещё в произведениях античной литературы, а развёрнутые даже получили второе название в честь Гомера, хотя в его произведениях использованы и другие виды.

Слаще пчелиного мёда текли с языка его речи.

Сравнениями насыщены тексты произведений русского фольклора, в том числе былин.

У того ли города Чернигова нагнано-то силушки черным-черно, а й черным-черно, как чёрна во́рона .

(Илья Муромец и Соловей Разбойник)

Авторская литература не обошла стороной этот приём, добавляющий выразительности и прозе, и стихам.

Нева металась, как больной в своей постели беспокойной.

(А. Пушкин, Медный всадник)

Бесконечная дорога убегает лентой вдаль.

Развёрнутым сравнением Руси со скачущей тройкой завершает первый том «Мёртвых душ» Гоголь.

Произведения XX и начала XXI веков также отдают дань сравнениям.

И прозрачен асфальт, как в реке вода .

(Б. Окуджава, Песенка об Арбате)

Сравнение – литературный приём, делающий художественный образ зримым и ярким, и представить себе литературу лишенной этого богатства невозможно.

Источник

Что такое сравнение? Примеры из художественной литературы

Сравнение — это стилистический приём, основанный на образном сопоставлении

двух предметов или состояний.

Сравнение — стилистическая фигура речи

Между некоторыми предметами и явлениями действительности можно установить уравнительные отношения, что является сложной задачей для писателя. Но в этой необычности и заключается вся сила сравнения как стилистического приема в художественной речи. Сравнение сообщает явлению или понятию то освещение, такой оттенок смысла, какой намерен придать ему писатель.

Сравнение является стилистической фигурой речи, как и следующие образные средства:

Использование сравнения делает восприятие речи многоплановым, вызывает интерес у слушателей или читателей, помогает глубже проникнуть в смысл высказывания, рождает богатые образные ассоциации.

Способы создания сравнения

Сравнения создаются в художественной литературе несколькими способами:

1. с помощью сравнительных союзов «как», «словно», «будто», «точно», «что» (чем):

На Красной площади, будто сквозь туман веков , неясно вырисовываются очертания башен. ( А. Н. Толстой)

Он бежал быстрее, чем лошадь . (А.С.Пушкин)

На небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвлённые молнии. Они не только вспыхивали, сколько трепетали и подёргивались, как крыло умирающей птицы . (И.С. Тургенев)

2. формой творительного падежа:

Из перерубленной старой берёзы градом лилися прощальные слёзы. (Н.А. Некрасов)

Луга превратились в моря. Там плавали не только дикие утки, но и перелетные лебеди. Последние сказочным видением возникали на водной глади, и, зачарованный ослепительной красоты миражом, я сидел часами, наблюдая заслезившимися от волнения глазами, как эти явившиеся как будто из сказки существа кружат вдали, а затем так же внезапно, как и положено призракам, исчезают (М. Алексеев).

3. формой сравнительной степени прилагательного или наречия:

4. лексически — с помощью слов «подобный», «похожий»:

Пирамидальные тополя похожи на траурные кипарисы. (А.Серафимович).

Он был похож на вечер ясный… (М. Ю. Лермонтов).

Начинается гроза с воздушного столба, образующего набухающее белое облако, похожее на кочан цветной капусты (З. Ауст).

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго, прибавляет ему сил (В. Песков).

Примеры сравнений из художественной литературы

С помощью сравнения в литературе писатель раскрывает образ героя более ярко и полно. Читаем у классика русской литературы А.С. Пушкина:

Безумных лет угасшее веселье

Мне тяжело, как смутное похмелье .

Но, как вино , печаль минувших дней

В моей душе чем старше, тем сильней.

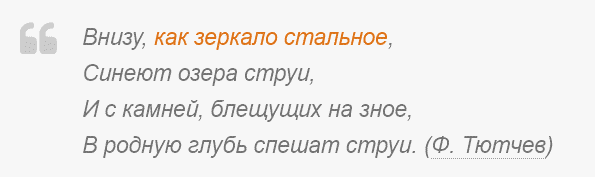

Сравнения широко применяются в описании природы:

Внизу, как зеркало стальное ,

Синеют озера струи,

И с камней, блещущих на зное,

В родную глубь спешат струи. (Ф. Тютчев)

Посмотрим, как поэт Николай Заболоцкий мастерски построил стихотворение «Голос в телефоне» на сравнении, чтобы ярко и образно создать настроение этого произведения, более полно донести до читателя свою поэтическую мысль.

Раньше был он звонкий, точно птица ,

Как родник , струился и звенел,

Точно весь в сиянии излиться

По стальному проводу хотел.

А потом, как дальнее рыданье ,

Как прощанье с радостью души,

Стал звучать он, полный покаянья,

И пропал в неведомой глуши.

Яркие, выразительные сравнения придают художественной речи особую поэтичность.

Однако некоторые сравнения в результате частого употребления приобрели определённую устойчивость и воспроизводимость, то есть превратились во фразеологизмы:

Видео «Тропы. Сравнение»

Источник