- Обществознание. 11 класс. Право. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

- Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

- п. Способы защиты прав

- Урок 44. Право 10 класс. Базовый и углублённый уровень

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «п. Способы защиты прав»

- Защита прав и свобод человека

- Внутригосударственная защита прав и свобод личности

- Международная защита прав и свобод личности

Обществознание. 11 класс. Право. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

Способы защиты гражданских прав – это предусмотренные законом меры, направленны на восстановление нарушенного гражданского права субъекта или на обеспечение этого права.

Любой субъект гражданских правоотношений имеет право защищать свои гражданские права как самостоятельно, так и через обращение в соответствующие государственные органы.

Способы защиты прав:

- признание права,

- признание оспоримой сделки недействительной,

- самозащита,

- восстановление положения, существовавшего до нарушения права,

- компенсация морального вреда,

- взыскание неустойки,

- возмещение убытков,

- присуждение исполнения обязанности в натуре,

- признание недействительным акта государственного органа,

- прекращение иди изменение правоотношения,

- неприменение судом противоречащего закону акта государственного органа или органа местного самоуправления,

- иные способы, предусмотренные законом.

Неустойка – это определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Источник

п. Способы защиты прав

Урок 44. Право 10 класс. Базовый и углублённый уровень

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «п. Способы защиты прав»

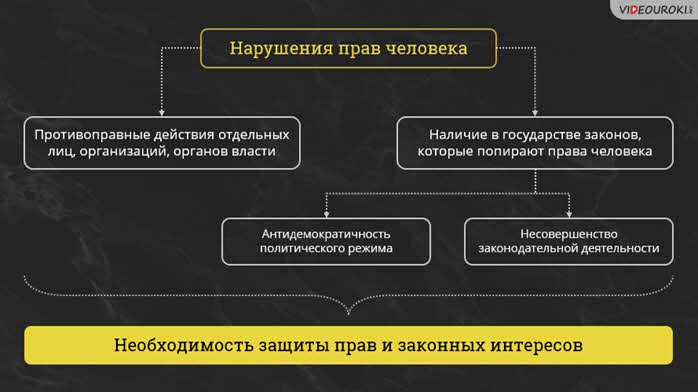

Нарушения прав и свобод человека могут происходить, во-первых, из-за противоправной деятельности отдельных лиц, организаций, органов государственной власти. Во-вторых, в стране могут действовать законы, которые попирают эти права. Это может быть связано как с антидемократичностью политического режима, так и с несовершенством законодательной деятельности.

В любом случае каждый из нас с большой долей вероятности может оказаться в ситуации, когда необходимо будет бороться за свои права. Какими способами их можно защитить?

Оставим в стороне вопрос о возможности отстоять свои права в авторитарном или тоталитарном государстве. Личных усилий в этом случае будет явно недостаточно. Только активными совместными действиями общество может поставить деятельность властей под свой контроль. Что может сделать человек в государстве правовом или находящемся в стадии перехода к правовому?

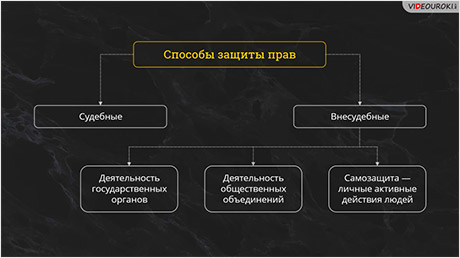

Итак, все возможные способы защиты прав и свобод личности можно разделить на две большие группы: судебные и внесудебные.

46 статья Конституции России гарантирует судебную защиту прав. Обратите внимание на формулировку! Судебная защита гарантируется каждому. То есть в суд могут обратиться как гражданин Российской Федерации, так и человек, не имеющий российского гражданства, – иностранец или апатрид.

Судебная защита прав считается наиболее действенной. Почему?

Во-первых, суд независим. Он подчиняется лишь закону, в его деятельности соблюдается принцип равенства сторон. Разумеется, обеспечить стопроцентную беспристрастность суда трудно. Но на протяжении своей истории человечество выработало достаточно много способов этого добиться. Российское законодательство также их предусматривает. Это и защита судей от давления извне, их несменяемость исполнительной властью. И участие в судебном процессе присяжных или арбитражных заседателей. И право каждой из сторон подавать апелляционные или кассационные жалобы в вышестоящий суд. И, наконец, возможность обращения в международные органы по защите прав и свобод человека.

Во-вторых, судебное разбирательство проходит в особой процессуальной форме. Это позволяет всесторонне рассмотреть дело по существу в зале суда. Подробнее с основными нормами процессуального права вам ещё предстоит познакомиться.

Если коротко, то это происходит так.

· Субъект, чьи права нарушены, подаёт исковое заявление в соответствующую судебную инстанцию.

· При этом он может воспользоваться правом на защиту, то есть пригласить адвоката или другое лицо, которое будет представлять его интересы.

· Суд принимает дело к производству или отказывает в этом. Причём основания для отказа перечислены в законе и не могут быть расширены.

· Принятое к производству дело рассматривается по существу, каждая из сторон представляет свои доказательства: документы, улики, свидетельские показания.

· По результатам рассмотрения суд выносит решение или (если речь идёт об уголовном преступлении) приговор.

Судебные решения являются обязательными. Это третий аргумент в поддержку утверждения о наибольшей действенности судебной защиты прав и свобод. Если кто-либо откажется их исполнять, против него могут быть применены карательные санкции. Скажем, если речь идёт об отказе возместить нанесённый материальный ущерб, ликвидировать возникшую задолженность, может быть наложен арест на имущество или оно может быть конфисковано.

В-четвёртых, в судебном порядке можно защищать любое своё субъективное право – то, которое гарантирует Конституция, или отраслевые нормы. В суде можно обжаловать решения или действия не только отдельных лиц, коммерческих организаций, но и должностных лиц и органов власти. Возмещение вреда и компенсация ущерба, нанесённого такими действиями, согласно Конституции, гарантируется государством.

Обратите внимание и на то, что обжаловать можно и правовые акты, включая законы, указы Президента, постановления Правительства. Если гражданин считает, что закон своим действием нарушает его конституционные права, то, как вы, вероятно, помните, он может обратиться за защитой в Конституционный Суд.

Защищая свои права во внесудебном порядке, мы можем обратиться в компетентные органы либо действовать самостоятельно. О каких органах идёт речь?

В первую очередь это прокуратура. Прокуратура – надзорный орган. Она контролирует ход предварительного следствия, исполнение наказаний, а также соблюдение прав и законных интересов людей органами государственной власти и управления. Согласно статистике, около 30 % нарушений законодательства выявляется прокурорскими работниками.

Сравнительно новой для России является должность Уполномоченного по правам человека. На общефедеральном уровне он назначается Государственной Думой по предложению Президента.

В международном праве эту должность обычно называют термином «омбудсмен». Это слово скандинавского происхождения: «омбуд» переводится как «полномочие» или «поручение». Впервые должность парламентского омбудсмена появилась в Швеции в 1809 году. Он должен был контролировать деятельность органов исполнительной власти, не допускать несправедливых действий в отношении различных групп населения.

В 1919 году пост омбудсмена был введён в Финляндии, в начале 1950-х годов – в Норвегии и Дании. Затем эта идея была подхвачена и другими европейскими и неевропейскими государствами.

Должность Уполномоченного по правам человека в России была введена Конституцией 1993 года. Первым на эту должность в январе 1994 был назначен известный правозащитник Сергей Ковалёв. Но уже в марте 1995 Государственная Дума отменила своё решение. Федеральный закон «Об Уполномоченном по правам человека» был принят лишь в конце 1996 года, а новый Уполномоченный – Олег Миронов – был избран депутатами Думы лишь в мае 1998. С апреля 2016года эту должность занимает Татьяна Москалькова.

Подобные должности появились и в субъектах федерации. В 2015–2016 годах была проведена реформа, в результате которой была создана, если можно так сказать, «вертикаль» государственных правозащитников. Региональные уполномоченные по права человека были подчинены Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.

Российским омбудсменам хватает работы. Так, в 2017 году Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило около 42 тысяч жалоб. Среди них были и коллективные обращения о массовых нарушениях прав пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, об экологических правонарушениях. Почти треть обращений была связана с уголовным судопроизводством: жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела, необоснованность приговоров, чрезмерную жестокость наказания.

Что может сделать Уполномоченный в том случае, если признано, что права человека реально нарушены?

· Обратиться в суд и лично (или через представителя) участвовать в процессе.

· Ходатайствовать перед органом государственной власти о наказании должностного лица, по вине которого произошло нарушение.

· Поставить перед судом или прокуратурой вопрос о проверке законности вступившего в силу судебного решения или приговора.

· Обратиться в Конституционный Суд России с предложением проверить соответствие правового акта, применённого при разборе конкретного дела, Конституции.

Уполномоченный по правам человека не относится ни к одной из трёх основных ветвей власти. Он представляет интересы граждан в их отношениях с государством, чиновниками. Одна из его задач – анализ тех сбоев в деятельности органов власти, которые приводят к нарушению прав человека, и выработка рекомендаций по их устранению.

Индивидуальные и коллективные обращения граждане могут направлять не только омбудсмену, но и в любой орган власти или местного самоуправления. Мы уже говорили о том, что каждое такое обращение должно быть рассмотрено. И в установленные законом сроки (по общему правилу, в течение не более чем 30 дней) заявителю должен быть дан ответ по существу.

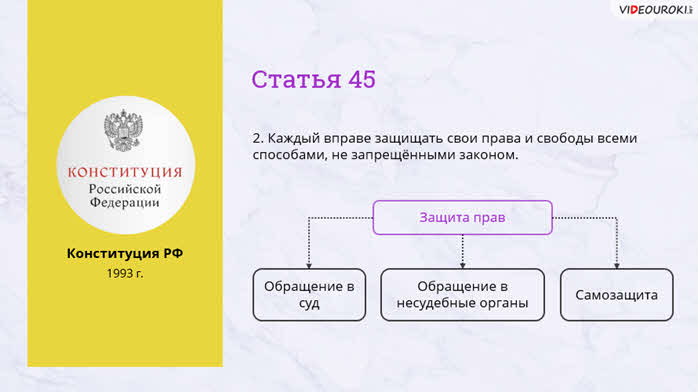

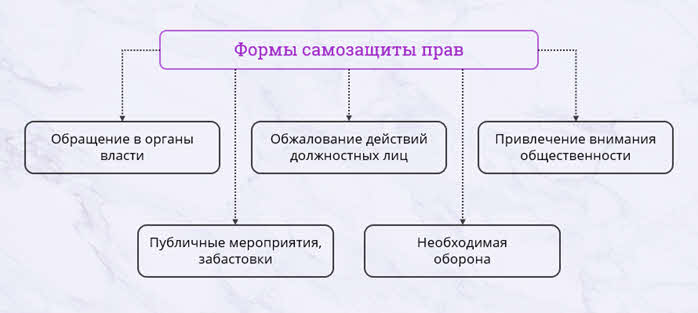

Конституция России заявляет, что права и свободы можно защищать любыми способами, не запрещёнными законом. Кроме обращения в суд или компетентные несудебные органы, существует ещё и такое понятие, как самозащита. Что она в себя включает?

В принципе, обращения граждан в государственные органы, обжалование действий (или бездействия) должностных лиц – это тоже самозащита. Так как речь идёт об активности самого человека.

Можно также привлечь к возникшей проблеме внимание общественности: обратиться в правозащитные организации, профсоюз или иные объединения, в средства массовой информации. В условиях публичности тем, кто нарушает права и свободы человека, гораздо труднее будет «спустить дело на тормозах», оказать давление на жалобщика.

Формой коллективной защиты прав является организация публичных мероприятий – пикетов, митингов, демонстраций, забастовок.

И, наконец, не забудем о праве на необходимую оборону. Когда защищая жизнь, здоровье, имущество, человек может нанести вред покушающемуся на всё это. В правовом регулировании необходимой обороны ещё достаточно много «прорех» – спорных вопросов. Более подробно об этом мы поговорим при изучении уголовного права.

Подведём итог. Российское законодательство предоставляет человеку возможность воспользоваться различными способами защиты своих прав. Их можно разделить на две большие группы – судебные и внесудебные. Последние включают в себя деятельность компетентных государственных органов и общественных объединений и самозащиту – личные активные индивидуальные или коллективные действия людей.

Источник

Защита прав и свобод человека

Нередки факты нарушений прав и свобод. Причины тому различные: преступность, бюрократизм, коррупция, злоупотребления служебным положением. Каждый человек должен иметь право устранить их допустимыми законом способами, т. е. обеспечить защиту (охрану) прав и свобод человека и гражданина, (ложно рассчитывать на то, что основные права и свободы граждан будут претворяться сами собой. В жизни эти процессы носят зачастую конфликтный характер. В этой связи вопросом первостепенной важности становится необходимость надлежащей охраны прав и свобод граждан. Если говорить обобщенно, то все законодательство в той или иной мере направлено на охрану прав человека. Защита прав и свобод человека — это очень большая проблема.

Гарантии основных прав и свобод — это прежде всего экономические, политические, а также специально-юридические (правовые) средства обеспечения реального претворения их в жизнь. Действие правовых гарантий будет эффективным при условии построения правового государства (ст. 45 — 54 Конституции РФ). Правовые гарантии основных прав и свобод граждан выражаются прежде всего в том, что они закрепляются в конституциях и других правовых актах, отвечающих международно-правовым стандартам. В них четко определяется порядок и правила применения этих прав и обязанностей, устанавливаются меры юридической ответственности за посягательства на них, их ущемление. Государство защищает человека независимо от его гражданства, места жительства, социального, имущественного и должностного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений.

Решать вопрос о том, защищать или не защищать свое право и свободу может только сам обладатель права.

Соблюдение и защита прав и свобод человека — обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ, ст. 2 Конституции РТ), государственная защита прав и свобод гарантируется ( ст. 45 Конституции РФ, ст. 33 Конституции РТ). Защита прав и свобод личности включает целый комплекс средств и мер. Важнейшими из них выступают:

- 1. Выявление, пресечение и недопущение фактов нарушений прав и свобод личности. Высшие представительные и исполнительные органы РФ и РТ принимают нормативные акты, направленные на упрочение прав и свобод, совершенствование их защиты, повышение ответственности за их соблюдение. Правоохранительные органы занимаются профилактикой правонарушений, раскрывают и расследуют преступления, посягающие на права и свободы граждан.

- 2. Восстановление нарушенных прав и свобод личности. Оно осуществляется, как правило, путем: отмены неправомерных юридических актов (например, приказа об увольнении лица); возложения обязанности возместить причиненный ущерб (оплатить ремонт поврежденного транспортного средства и т. д.); возврата имущества собственнику (передача похищенной вещи владельцу по решению суда и др.); опровержения сведений, порочащих честь и достоинство.

- 3. Применение норм юридической ответственности. Это наиболее жесткая реакция государства на факты нарушений прав и свобод личности. Для виновного наступают негативные последствия в виде лишений определенных благ, назначаются, например, меры наказания. Они могут касаться как личности правонарушителя (лишение свободы, увольнение и др.), так и его имущества (конфискация, штраф и др.)

Внутригосударственная защита прав и свобод личности

Общими гарантами прав и свобод человека и гражданина служат высшие и местные органы власти и управления.

Закрепление прав личности и гарантии их защиты в Конституции и других законодательных актах показано на следующей схеме:

Государственные органы общей и специальной компетенции всех уровней:

- Высшие — Президент, Федеральное Собрание, Правительство, Органы судебной власти

- Органы субъектов Российской Федерации — Органы местного самоуправления

- Правоохранительные органы

Гарантом является Президент Российской Федерации (ст. 80 Конституции РФ), Президент Республики Татарстан (ст. 90 Конституции РТ).

Существует и особая должность — Уполномоченный по правам человека, который назначается Государственной Думой (ст. 103 Конституции РФ).

Все государственные органы в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать и охранять права и свободы человека. Вместе с тем существуют специальные органы, для которых деятельность по охране основных прав и свобод граждан является главной целью. К их числу относятся суд, прокуратура, органы охраны общественного порядка, органы предварительного расследования, адвокатура, органы юстиции, арбитраж, нотариат и некоторые другие. Каждый из них действует в пределах своей компетенции, используя свои специфические средства, способы, формы и методы.

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина не исключает и самостоятельных активных действий каждого по защите своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45 Конституции РФ). Способы защиты различные: самостоятельное отражение преступного посягательства, обращение к средствам массовой информации, в общественные организации и т. д. При этом, однако, нельзя нарушать общественный порядок, вносить дезорганизацию в работу государственных органов, превышать допустимые пределы правозащиты.

Кроме того, защищать права подростков могут органы управления и общественные организации, если это входит в круг их функциональных обязанностей (органы здравоохранения, образования, комиссии по делам несовершеннолетних и некоторые другие). При расторжении брака, когда в семье есть ребенок, эти органы дают заключение о том, кому из родителей передать ребенка на воспитание.

Международная защита прав и свобод личности

Если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты, каждый человек вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека (ст. 46 Конституции РФ). Международная защита прав человека исторически сложилась в результате совместных действий государств по предупреждению и устранению нарушений. Усилия государств в этом направлении объединяет ООН.

В качестве органа, координирующего деятельность по вопросам прав человека, в 1946 г. в соответствии с Уставом ООН была создана Комиссия по правам человека. Комиссия готовит рекомендации, разрабатывает документы ООН в области прав человека, рассматривает жалобы о нарушении прав человека и сообщения о таких нарушениях. При необходимости Комиссия имеет право провести с помощью независимых экспертов расследование. Также ежегодно на своих открытых заседаниях она обсуждает факты нарушения прав человека.

В ООН учрежден и другой специальный орган — Комитет по правам человека. Он осуществляет контроль за выполнением государствами, в том числе Россией, своих обязательств по Пакту о гражданских и политических правах (1966 г.), обращает внимание правительств на необходимость обеспечения прав человека.

Как ООН заставляет изменять какое-либо государство свою практику или политику? Эта международная организация не имеет силовых способов, она действует только путем убеждения, концентрации международного общественного мнения, введения экономических санкций. Военное вмешательство — Исключительная мера, принимаемая по решению Совета Безопасности.

Лучшие адвокаты нашего бюро «Сайфутдинов и партнеры» оказывают юридические услуги на всей территории Республики Татарстан.

Если Вам нужна консультация адвоката по вопросам защиты прав и свобод в городах Набережные Челны, Казань, Альметьевск, Нижнекамск, Мензелинск, Елабуга, Бугульма, Заинск, Сарманово, Менделеевск, Чистополь, позвоните нам: 8-917-251-21-84, 8 (8552) 58-04-20, 8-903-318-22-08 или напишите: mail@advokatrt116.ru

Напоминаем, что адвокаты Республики Татарстан проводят бесплатную юридическую консультацию по уголовным, гражданским, семейным, арбитражным, административным делам, жилищным и трудовым спорам каждую пятницу с 9 до 12 часов в нашем офисе по адресу: Набережные Челны, проспект Мира, дом 22, офис 255 (7/02, подъезд 8)

Источник