- Хочу урегулировать спор, но без суда

- Внесудебные и досудебные способы

- Медиация

- Судебный и внесудебный способы защиты прав

- п. Способы защиты прав

- Урок 44. Право 10 класс. Базовый и углублённый уровень

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «п. Способы защиты прав»

Хочу урегулировать спор, но без суда

У журнала много статей про суды и юридические стороны проблем. Хотелось бы услышать о внесудебных способах урегулирования.

Знаю, что существует медиация. Действует ли она в России и нужна ли вообще? Или суд лучше?

Иван, давайте по порядку.

Внесудебные способы урегулирования — это всего лишь юридическое определение переговоров, а медиация — один из их видов.

Общий принцип такой: когда у сторон возникает конфликт, они сначала стараются разрешить спор в личной беседе или по переписке. Если договориться не получилось, только тогда стороны идут в суд.

Внесудебные и досудебные способы

Внесудебные способы урегулирования споров легко перепутать с досудебными. Разница большая.

Внесудебные способы — это переговоры, в которых вы можете не участвовать, если не хотите. Досудебные способы — это обязательные средства решения спора. Стороны должны непременно использовать их до того, как пойдут в суд. Иначе суд откажет просто потому, что не соблюли обязательный порядок решения спора.

Например, досудебное урегулирование обязательно в спорах, связанных с банковскими кредитами. Логика такая: заемщик зависим от кредитора, в случае расторжения кредитного договора ему придется вернуть сразу все деньги, что может осложнить жизнь. Поэтому закон требует от банка сначала вести переговоры, например направлять претензии, и дать заемщику возможность исправить ситуацию. Только после этого закон разрешает переходить к радикальным судебным мерам.

Если договор займа заключен между физическими лицами, обязательного досудебного порядка нет.

Но на практике досудебный претензионный порядок — всегда плюс для будущего суда. Даже если договориться не удалось, суд примет во внимание, что переговоры велись.

Медиация

Медиация — это те же самые переговоры, только кроме сторон конфликта в нем участвует третий человек — медиатор. Он занимает нейтральную позицию и помогает сторонам решить спор добровольным соглашением, не доводя дело до суда. Эта процедура применяется в гражданских и арбитражных делах.

Медиация бывает трех видов:

- Внесудебная — когда стороны точно не хотят идти в суд, но общее решение конфликта найти не могут.

- Судебная — когда стороны уже в суде, но решили все же прийти к соглашению добровольно.

- Досудебная — когда стороны предусмотрели в договоре обязательную процедуру медиации перед походом в суд.

Чтобы начать процедуру медиации, стороны заключают соглашение о медиации и выбирают медиатора. По закону инициирующая сторона направляет другой стороне предложение урегулировать спор при помощи медиатора. Если в срок до 30 дней ответ не получили — предложение можно считать отклоненным.

Медиаторы бывают профессиональные и непрофессиональные, работают за гонорар или бесплатно. Их можно найти в организациях, занимающихся медиацией, — коммерческих и некоммерческих. Например, через реестр медиаторов.

Даже если услуги медиатора платные, в некоторых случаях это значительно дешевле, чем оплачивать судебные расходы: госпошлины, гонорары юристов и прочие затратные мероприятия. В целом внесудебное урегулирование позволяет сократить расходы.

Источник

Судебный и внесудебный способы защиты прав

Мы вкратце познакомились с устройством административной и судебной системы России. Осталось только выяснить, какой путь защиты права дает наилучший результат, а именно судебный или несудебный, т.е. административный? Куда обращаться, чтобы быстрее добиться результата: в суд или в административные органы?

Оба способа имеют свои недостатки и свои достоинства, но сразу же нужно сказать, что часто у нас вообще нет никакого выбора, т.к. суды рассматривают почти все дела, касающиеся прав граждан, а административные органы могут делать это только в случаях, которые прямо указаны в законодательстве.

Поэтому многие дела могут рассматриваться только судами. Например, никакой другой орган не решит спора между наследниками о том, кому из них перейдет имущество их умершего родственника. Никто, кроме суда, в том числе и Президент России не может принять решение о взыскании с организации заработной платы, которую она не выплатила работнику.

Другие органы в этом случае могут советовать, рекомендовать, или даже требовать это сделать, Рострудинспекция может наложить штраф за нарушение трудового законодательства, но снять деньги со счета организации или продать ее имущество и выплатить зарплату может только судебный исполнитель на основании решения суда.

Недостатки судебного способа

Но судебный способ защиты права имеет свои недостатки.

Во-первых, это большие сроки рассмотрения дел, т.к. во всем мире судопроизводство идет очень медленно. В отличии от административных органов суды работают по особым правилам, которые позволяют правильно установить обстоятельства дела и дать возможность каждой стороне доказать свою правоту. Но, чтобы они могли пригласить свидетелей, представить документы и другие доказательства, судебные заседания постоянно откладываются.

Иногда недобросовестные стороны намеренно затягивают дело, например, симулируют болезни, устраивают себе командировки и находят другие “уважительные” причины, чтобы не приходить в суд. Законодатели всех стран ищут способы, которыми можно было бы уменьшить сроки рассмотрения дел, но делают это не очень успешно.

В России ко всем этим бедам добавился переход к рыночной экономике, в результате которого количество вопросов, решаемых судами, резко увеличилось, а старые способы разрешения конфликтов (обращение в партком, профком и т.д.) перестали работать.

Из-за массового нарушения прав граждан таких, как создание финансовых пирамид, невыплаты зарплаты и т.д., в суды бросились толпы обиженных людей, и их работа была парализована.

В последнее время финансирование судов постепенно улучшается, назначаются новые судьи, строятся здания, но делается это не так быстро, как бы хотелось, и сроки рассмотрения дел по-прежнему велики. Например, в крупных городах никого не удивляет, если гражданское дело рассматривается в течение года только в суде первой инстанции притом, что максимальный срок рассмотрения дела, предусмотренный ГПК РФ, не может превышать двух месяцев.

Но не нужно думать, что обращение в суд вообще не приносит результата, ведь добиться своего через год или два все равно лучше, чем не добиться никогда. Кроме того, далеко не все дела рассматриваются так долго.

И все же, если вы обращаетесь в суд, то готовьтесь к тому, что ваше дело может тянуться много времени, и решите для себя, стоит ли оно этого.

В то же время в административных органах заявления обычно рассматриваются без долгих заседаний по представленным документам или материалам проверок, которые проводят эти же органы. Благодаря этому в большинстве административных органов сроки рассмотрения заявлений, о которых мы поговорим в 5 главе, обычно соблюдаются.

Во-вторых, при рассмотрении сложных дел еще одним недостатком судебного способа является необходимость обращаться за юридической помощью, а, учитывая юридическую неграмотность населения, — это относится почти ко всем судебным делам.

Конечно, в административном органе помощь юриста тоже бывает полезна, но там не могут не принять ваше заявление только потому, что оно неграмотно составлено и отказать только из-за того, что вы не представили доказательств. В любом случае в поставленном вопросе должны разобраться и принять решение.

В-третьих, при судебном рассмотрении дела для обжалования действий судьи имеется мало возможностей. Решение суда можно обжаловать в кассационном, а решение мирового судьи — в апелляционном порядке.

А если дело проигрывается кассационной или апелляционной инстанции, то можно подать жалобу в порядке надзора, но из-за различных ограничений, в т.ч. и по срокам обжалования, здесь не всегда удается добиться положительного результата.

В то же время жалобы на действия чиновника, работающего в административном органе, можно подавать и его непосредственному начальнику, и всем вышестоящим должностным лицам, до тех пор, пока вы не дойдете до вершины административной пирамиды. Любой из этих начальников может стукнуть кулаком по столу и потребовать от чиновника выполнить свои обязанности. И можно не сомневаться, что в этом случае он сделает это очень быстро.

Жалобы на чиновников можно подавать в другие административные органы, которые их контролируют. Например, на действия чиновника местной администрации, занимающегося потребительским рынком и помогающего “своим” предпринимателям в ущерб “чужим”, можно жаловаться начальнику подразделения, где он работает, главе местного самоуправления или его заместителям, а также в Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и в прокуратуру.

В-четвертых, обращение в суд связано с расходами на оплату юридических услуг и государственной пошлины. В 1 главе уже говорилось о том, как их можно уменьшить, а о расходах на юридическую помощь смотрите 6 главу.

В-пятых, судебная защита обычно требует больших усилий, чем обращение в административные органы. Чтобы добиться результата в административном порядке иногда достаточно просто написать заявление и направить его по почте, а при обращении в суд приходится тратить время на подачу искового заявления, участие в судебных заседаниях, собирание доказательств и т.д.

Недостатки административного способа

Но и у административного способа есть недостатки, которые являются продолжением его достоинств.

Во-первых, отсутствие четкой процедуры позволяет сократить сроки рассмотрения дел, но часто лишает нас возможности повлиять на исход дела.

Ведь даже в том случае, если судья хочет принять решение не в вашу пользу, ему все равно придется вызвать вас в судебное заседание, принять от вас доказательства, выслушать ваши доводы и соображения, причем все это будет отражаться в материалах дела, и только после этого он сможет вынести незаконное решение.

А любой другой чиновник может просто послать вам “отписку”, не утруждая себя выяснением обстоятельств дела.

Во-вторых, чиновники, работающие в административных органах, обычно находятся в полной зависимости от своего руководства. И если им дают команду спустить дело на тормозах, то мало кто из них может ее не выполнить.

В то же время судья, решая дело вопреки высокому начальству или руководителям судебного ведомства, больше защищен от их гнева, хотя судьи идут на это довольно редко.

Понятно, что на всякого начальника найдется другой начальник или контролирующий орган, но практика показывает, что именно суд лучше всего противостоит давлению со стороны сильных мира сего, конечно, если у него есть такое желание.

В-третьих, недостатком административного способа является то, что любые административные решения могут быть обжалованы в суд и отменены.

Так какой же способ выбрать? Тот, который кажется вам наиболее удобным, но, конечно, если вы можете решить свой вопрос в административном порядке, то нет смысла затевать судебную тяжбу.

Если можно обратиться сразу в несколько административных органов, то сделайте это. Например, при нарушении прав потребителей обращаться в суд нужно тогда, когда ваши требования очень серьезны и связаны с крупными денежными взысканиями или когда правонарушитель решил стоять до конца не смотря ни на что.

В остальных случаях для того, чтобы требования потребителя были выполнены, достаточно пригрозить обращением в Госторгинспекцию.

Ну а если угроза не подействует, то после первой проверки, проведенной по заявлению потребителя, продавец поймет, что если он не пойдет навстречу, то вместо того, чтобы зарабатывать деньги, он с утра до вечера будет разбираться с различными комиссиями и инспекторами.

Если нарушение права произошло в там, где административный контроль достаточно слаб (например, в области трудовых отношений), то обращайтесь в суд, но параллельно, чтобы усилить давление на правонарушителя, используйте и административный способ (в нашем случае обращайтесь в Рострудинспекцию).

Случай из практики . Приведу такой пример. М. и несколько ее сослуживцев были уволены по сокращению штатов из государственного научно-исследовательского института, не получив при этом зарплату за последние три месяца работы и выходное пособие.

М. обратилась в суд с иском о восстановлении своих прав, который рассматривался около года. Но за это время М. подала заявление в вышестоящий государственный орган, а когда он прислал отписку о том, что изложенные ею факты не подтвердились, направила жалобу в еще более высокую инстанцию.

Одновременно она подала заявление в прокуратуру с требованием провести проверку соблюдения НИИ трудового законодательства, а после того, как ей ответили, что этот вопрос находится в компетенции суда, написала жалобу в вышестоящую прокуратуру.

Кроме того, М. обратилась в Рострудинспекцию и Контрольное управление администрации Президента РФ, а также в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1. УК РФ “Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат”.

В итоге к директору НИИ пришли с проверками все, кто только мог, и вместо длительного суда, на который он надеялся, он получил большие неприятности.

В конце концов, М. выиграла дело в суде, и после этого в НИИ прекратили незаконное сокращение штатов и стали регулярно выплачивать зарплату.

Кстати, после того, как ваше дело поступит в суд, другие органы могут с полным правом приостановить свою работу и дожидаться его решения, поскольку для них оно будет обязательным. Кстати, именно поэтому в своих заявлениях М. писала не о нарушении своих прав, а о том, что администрация НИИ проводит незаконные увольнения и нарушает трудовые права большого количества людей.

Чтобы заказать услугу или получить консультацию, свяжитесь с нами по телефону (495) 229-67-08, skype: jurpom или напишите нам.

Источник

п. Способы защиты прав

Урок 44. Право 10 класс. Базовый и углублённый уровень

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «п. Способы защиты прав»

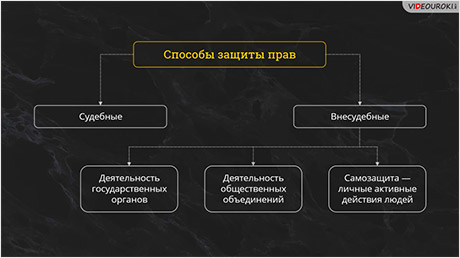

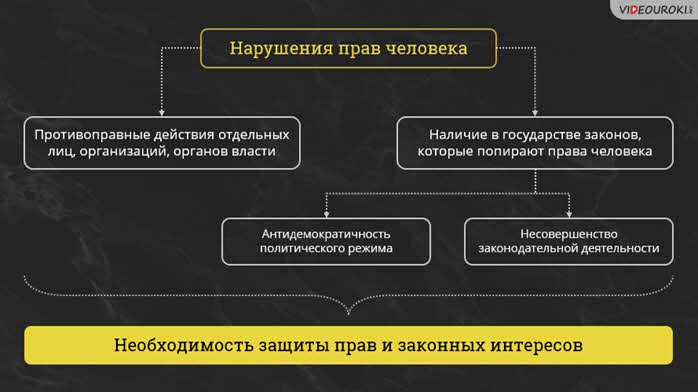

Нарушения прав и свобод человека могут происходить, во-первых, из-за противоправной деятельности отдельных лиц, организаций, органов государственной власти. Во-вторых, в стране могут действовать законы, которые попирают эти права. Это может быть связано как с антидемократичностью политического режима, так и с несовершенством законодательной деятельности.

В любом случае каждый из нас с большой долей вероятности может оказаться в ситуации, когда необходимо будет бороться за свои права. Какими способами их можно защитить?

Оставим в стороне вопрос о возможности отстоять свои права в авторитарном или тоталитарном государстве. Личных усилий в этом случае будет явно недостаточно. Только активными совместными действиями общество может поставить деятельность властей под свой контроль. Что может сделать человек в государстве правовом или находящемся в стадии перехода к правовому?

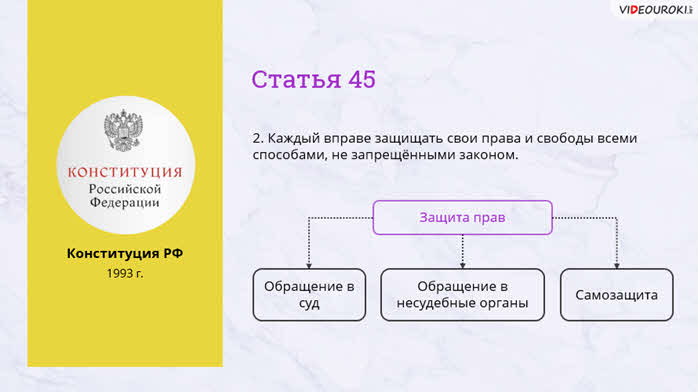

Итак, все возможные способы защиты прав и свобод личности можно разделить на две большие группы: судебные и внесудебные.

46 статья Конституции России гарантирует судебную защиту прав. Обратите внимание на формулировку! Судебная защита гарантируется каждому. То есть в суд могут обратиться как гражданин Российской Федерации, так и человек, не имеющий российского гражданства, – иностранец или апатрид.

Судебная защита прав считается наиболее действенной. Почему?

Во-первых, суд независим. Он подчиняется лишь закону, в его деятельности соблюдается принцип равенства сторон. Разумеется, обеспечить стопроцентную беспристрастность суда трудно. Но на протяжении своей истории человечество выработало достаточно много способов этого добиться. Российское законодательство также их предусматривает. Это и защита судей от давления извне, их несменяемость исполнительной властью. И участие в судебном процессе присяжных или арбитражных заседателей. И право каждой из сторон подавать апелляционные или кассационные жалобы в вышестоящий суд. И, наконец, возможность обращения в международные органы по защите прав и свобод человека.

Во-вторых, судебное разбирательство проходит в особой процессуальной форме. Это позволяет всесторонне рассмотреть дело по существу в зале суда. Подробнее с основными нормами процессуального права вам ещё предстоит познакомиться.

Если коротко, то это происходит так.

· Субъект, чьи права нарушены, подаёт исковое заявление в соответствующую судебную инстанцию.

· При этом он может воспользоваться правом на защиту, то есть пригласить адвоката или другое лицо, которое будет представлять его интересы.

· Суд принимает дело к производству или отказывает в этом. Причём основания для отказа перечислены в законе и не могут быть расширены.

· Принятое к производству дело рассматривается по существу, каждая из сторон представляет свои доказательства: документы, улики, свидетельские показания.

· По результатам рассмотрения суд выносит решение или (если речь идёт об уголовном преступлении) приговор.

Судебные решения являются обязательными. Это третий аргумент в поддержку утверждения о наибольшей действенности судебной защиты прав и свобод. Если кто-либо откажется их исполнять, против него могут быть применены карательные санкции. Скажем, если речь идёт об отказе возместить нанесённый материальный ущерб, ликвидировать возникшую задолженность, может быть наложен арест на имущество или оно может быть конфисковано.

В-четвёртых, в судебном порядке можно защищать любое своё субъективное право – то, которое гарантирует Конституция, или отраслевые нормы. В суде можно обжаловать решения или действия не только отдельных лиц, коммерческих организаций, но и должностных лиц и органов власти. Возмещение вреда и компенсация ущерба, нанесённого такими действиями, согласно Конституции, гарантируется государством.

Обратите внимание и на то, что обжаловать можно и правовые акты, включая законы, указы Президента, постановления Правительства. Если гражданин считает, что закон своим действием нарушает его конституционные права, то, как вы, вероятно, помните, он может обратиться за защитой в Конституционный Суд.

Защищая свои права во внесудебном порядке, мы можем обратиться в компетентные органы либо действовать самостоятельно. О каких органах идёт речь?

В первую очередь это прокуратура. Прокуратура – надзорный орган. Она контролирует ход предварительного следствия, исполнение наказаний, а также соблюдение прав и законных интересов людей органами государственной власти и управления. Согласно статистике, около 30 % нарушений законодательства выявляется прокурорскими работниками.

Сравнительно новой для России является должность Уполномоченного по правам человека. На общефедеральном уровне он назначается Государственной Думой по предложению Президента.

В международном праве эту должность обычно называют термином «омбудсмен». Это слово скандинавского происхождения: «омбуд» переводится как «полномочие» или «поручение». Впервые должность парламентского омбудсмена появилась в Швеции в 1809 году. Он должен был контролировать деятельность органов исполнительной власти, не допускать несправедливых действий в отношении различных групп населения.

В 1919 году пост омбудсмена был введён в Финляндии, в начале 1950-х годов – в Норвегии и Дании. Затем эта идея была подхвачена и другими европейскими и неевропейскими государствами.

Должность Уполномоченного по правам человека в России была введена Конституцией 1993 года. Первым на эту должность в январе 1994 был назначен известный правозащитник Сергей Ковалёв. Но уже в марте 1995 Государственная Дума отменила своё решение. Федеральный закон «Об Уполномоченном по правам человека» был принят лишь в конце 1996 года, а новый Уполномоченный – Олег Миронов – был избран депутатами Думы лишь в мае 1998. С апреля 2016года эту должность занимает Татьяна Москалькова.

Подобные должности появились и в субъектах федерации. В 2015–2016 годах была проведена реформа, в результате которой была создана, если можно так сказать, «вертикаль» государственных правозащитников. Региональные уполномоченные по права человека были подчинены Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.

Российским омбудсменам хватает работы. Так, в 2017 году Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило около 42 тысяч жалоб. Среди них были и коллективные обращения о массовых нарушениях прав пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, об экологических правонарушениях. Почти треть обращений была связана с уголовным судопроизводством: жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела, необоснованность приговоров, чрезмерную жестокость наказания.

Что может сделать Уполномоченный в том случае, если признано, что права человека реально нарушены?

· Обратиться в суд и лично (или через представителя) участвовать в процессе.

· Ходатайствовать перед органом государственной власти о наказании должностного лица, по вине которого произошло нарушение.

· Поставить перед судом или прокуратурой вопрос о проверке законности вступившего в силу судебного решения или приговора.

· Обратиться в Конституционный Суд России с предложением проверить соответствие правового акта, применённого при разборе конкретного дела, Конституции.

Уполномоченный по правам человека не относится ни к одной из трёх основных ветвей власти. Он представляет интересы граждан в их отношениях с государством, чиновниками. Одна из его задач – анализ тех сбоев в деятельности органов власти, которые приводят к нарушению прав человека, и выработка рекомендаций по их устранению.

Индивидуальные и коллективные обращения граждане могут направлять не только омбудсмену, но и в любой орган власти или местного самоуправления. Мы уже говорили о том, что каждое такое обращение должно быть рассмотрено. И в установленные законом сроки (по общему правилу, в течение не более чем 30 дней) заявителю должен быть дан ответ по существу.

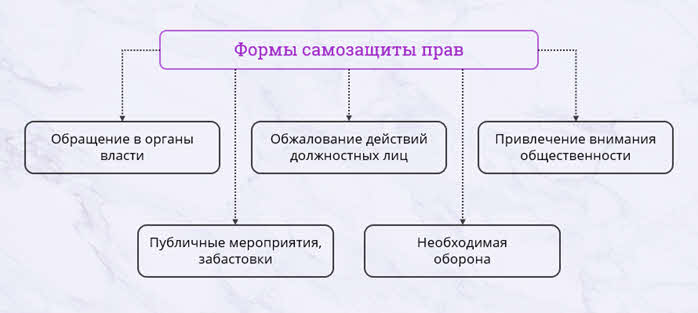

Конституция России заявляет, что права и свободы можно защищать любыми способами, не запрещёнными законом. Кроме обращения в суд или компетентные несудебные органы, существует ещё и такое понятие, как самозащита. Что она в себя включает?

В принципе, обращения граждан в государственные органы, обжалование действий (или бездействия) должностных лиц – это тоже самозащита. Так как речь идёт об активности самого человека.

Можно также привлечь к возникшей проблеме внимание общественности: обратиться в правозащитные организации, профсоюз или иные объединения, в средства массовой информации. В условиях публичности тем, кто нарушает права и свободы человека, гораздо труднее будет «спустить дело на тормозах», оказать давление на жалобщика.

Формой коллективной защиты прав является организация публичных мероприятий – пикетов, митингов, демонстраций, забастовок.

И, наконец, не забудем о праве на необходимую оборону. Когда защищая жизнь, здоровье, имущество, человек может нанести вред покушающемуся на всё это. В правовом регулировании необходимой обороны ещё достаточно много «прорех» – спорных вопросов. Более подробно об этом мы поговорим при изучении уголовного права.

Подведём итог. Российское законодательство предоставляет человеку возможность воспользоваться различными способами защиты своих прав. Их можно разделить на две большие группы – судебные и внесудебные. Последние включают в себя деятельность компетентных государственных органов и общественных объединений и самозащиту – личные активные индивидуальные или коллективные действия людей.

Источник