Противоторпедная защита Дж. Г. Джонса. В шаге от прорыва

Самодвижущиеся мины или торпеды, получившие большое распространение в конце XIX в., были серьезной угрозой для любых боевых кораблей. Создавались и испытывались разные способы защиты от них, но не все такие изобретения показывали желаемый результат. На рубеже веков свои варианты защиты предложил британский изобретатель доктор Джордж Горацио Джонс.

Торпедная проблема

Появление торпед спровоцировало разработку противоторпедной защиты, и к концу XIX в. были получены практически применимые результаты. Защита кораблей в тот период разделялась на два основных направления: предусматривались борьба с носителями торпед и предотвращение попаданий оружия в корабль.

Для защиты корабля от попадания торпеды использовались специальные сети, опускаемые в воду вокруг корпуса при наличии угрозы. Однако постановка сети занимала много времени и была сложной, а с развернутой сетью корабль резко терял скорость и маневренность. Кроме того, сеть мешала казематной артиллерии и тем самым сокращала боевые качества корабля. Ответом на такую защиту стали специальные режущие устройства, устанавливаемые на торпеды.

Сети оказались бесполезными, и потому новые проекты противоторпедной защиты предусматривали совершенствование конструкции корабля. Ее следовало доработать и улучшить с расчетом на то, что попадание торпеды не приведет к гибели корабля, а желательно – даже к потере боеспособности.

Первый проект Дж. Джонса

В 1894 г. Дж.Г. Джонс подал заявку на регистрацию изобретенного им средства защиты кораблей от торпед. Позже, в 1897 г. в британском журнале Marine Engineer and Naval Architect от 1 марта вышла статья изобретателя под громким названием «The Defenseless Navies of the World» («Флоты мира беззащитны»). В ней рассказывались основные принципы и преимущества изобретения.

Изобретение Дж. Джонса заключалось в оснащении подводной части корабельного корпуса дополнительными щитами, форма которых повторяла бы обводы бортов. Щиты следовало выполнять из стали с нужными характеристиками прочности. На верхней грани щита предусматривались узлы для подвески к борту. В комплекс защиты должны были войти некие средства для управления положением щитов. Впрочем, технические подробности такого рода в статье не приводились.

В транспортном положении щиты буквально укладывались на подводную часть бортов корпуса. Изобретатель полагал, что за счет этого они не будут портить характеристики корабля. В случае угрозы щиты следовало поднимать и располагать под углом к корпусу. Изогнутые агрегаты должны были образовывать дополнительное ограждение вокруг корпуса, прикрывающее его боковые проекции.

По задумке Г. Джонса, торпеда должна была попадать в щит и подрываться. Значительное расстояние между щитом и бортом корпуса сокращало влияние ударной волны на корабль. Предложенная конструкция, как считалось, имела существенные преимущества перед имеющимися противоторпедными сетями. Она могла перекрыть все опасные ракурсы, не мешала казематным орудиям, а ее переход в боевое положение занимал меньше времени.

Изобретателю удалось заручиться поддержкой нескольких офицеров КВМФ Великобритании и разработать часть необходимой документации. Также изготовили макет корабля с оригинальной противоторпедной защитой. Однако дальше дело не пошло. Потенциальный заказчик в лице Адмиралтейства раскритиковал изобретение и не пожелал помочь с его развитием.

Главная претензия касалась массы конструкции. По сути, корабль предлагалось оснастить двумя бортами, что приводило к понятному росту массы и водоизмещения, а также к очевидным потерям разного рода. Кроме того, оставался нерешенным вопрос системы подъема щитов. Она могла отнять место внутри корпуса, нуждалась в неких приводах и т.д.

Второй проект

Доктор Джонс продолжил работу и через несколько лет предложил новый вариант противоторпедной защиты. Он учел критику предыдущего проекта и переработал его самым серьезным образом. Без изменений остались лишь базовые положения архитектуры и принципы работы. В 1899 г. изобретатель завершил проект и подал заявку на получение патента.

Описание обновленной противоторпедной защиты было опубликовано в октябре 1901 г. в журнале Shipbuilding and Marine Engineering International. Статья «The Jones Buoyant Torpedo Guard» напоминала о предыдущем проекте и рассматривала новый.

Как и ранее, предлагалось оснастить подводную часть корабля бортовыми щитами, повторяющими форму корпуса. Щит предлагалось делать в виде коробчатой системы на основе решетчатого силового набора с металлической обшивкой и герметизацией стыков. Внутренние полости должны были создавать архимедову силу и, как минимум, компенсировать вес конструкции.

Предыдущий проект предусматривал монтаж щита на шарнире. Теперь Дж. Джонс предложил использовать набор гидравлических или иных цилиндров, размещенных поперек корпуса. В транспортном положении щит должен был буквально лежать на корпусе, а в боевом – выдвигаться при помощи цилиндров на заданное расстояние от борта.

Изобретатель вновь рассчитывал, что торпеда будет взрываться при попадании в выдвижной щит. Расстояние между ним и корпусом должно было способствовать рассеиванию энергии взрыва и тем самым защищать корабль от повреждений.

Таким образом, во втором проекте доктор Джонс решил основные проблемы первого, но сумел сохранить все его положительные качества. Правильно спроектированные выдвигаемые щиты не влияли на массу корабля, а также не мешали артиллерии, почти не портили ходовые характеристики и т.д.

Броненосец береговой обороны HMS Glatton в сухом доке. Хорошо виден полноценный противоторпедный буль левого борта. Фото Imperial War Museum

Однако и на этот раз потенциальный заказчик не заинтересовался предложением. Впрочем, другие работы по созданию противоторпедной защиты продолжались, а в дальнейшем привели к реальным результатам. При всем этом второй проект Дж. Джонса, вероятно, не дошел даже до строительства макета. КВМФ предпочел другие разработки.

В шаге от прорыва

В 1894-1901 гг. доктор Джордж Горацио Джонс предложил два варианта оснащения кораблей для защиты от самодвижущихся мин, но ни один из них не дошел до практической реализации. После второй неудачи изобретатель занялся другими проектами в иных сферах и более не возвращался к теме противоторпедной защиты. И, похоже, зря – он остановился буквально в шаге от настоящего инженерного прорыва.

Второй вариант защиты, как и первый, мог получить развитие с внесением некоторых изменений. Так, можно было отказаться от идеи выдвижения щитов и просто закрепить их на расстоянии от корпуса. Для улучшения обтекания такой конструкции следовало закрыть промежутки между верхней и нижней гранью щита и бортом корпуса. Образовавшуюся полость можно было осушить.

Схожую конструкторскую работу через несколько лет проделали другие инженеры. Такой вариант защиты подтвердил свои характеристики и затем получил широкое распространение под названием «противоторпедный буль». Такие агрегаты использовались на множестве боевых кораблей разных стран и неоднократно подтверждали свой потенциал в условиях реального боя. Также прорабатывались различные варианты разнесенного бронирования, отдаленно похожего на системы Дж. Джонса.

По неизвестным причинам доктор Джонс не стал развивать второй вариант своего проекта и не смог опередить конкурентов в изобретении эффективных средств защиты. Впрочем, не следует забывать, что в то время у ученых и инженеров не было наших знаний, и им приходилось осуществлять поиск оптимальных решений – методом последовательных проб и ошибок. И этот процесс далеко не всегда сразу давал желаемый результат.

Источник

Надежная противоторпедная защита – отечественный приоритет

Сегодня противоторпеды российского корабельного комплекса «Пакет- НК» обладают наиболее высоким, в сравнении с западными образцами, противоторпедным потенциалом, и тем самым обеспечивают надежное поражение атакующих торпед.

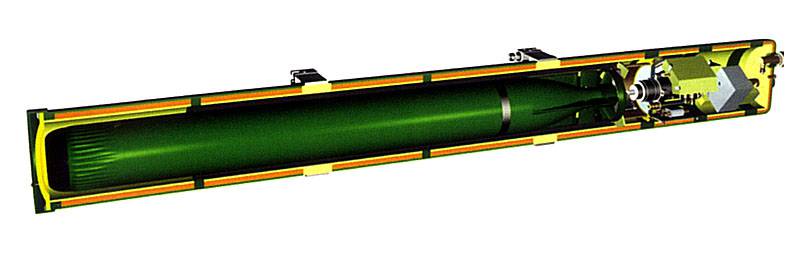

Противоторпеда АТ комплекса «Пакет-НК»

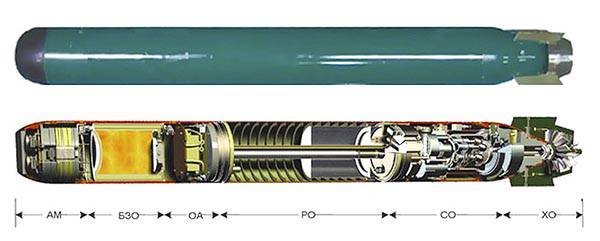

Противолодочная малогабаритная торпеда МТТ

Испытания ходового макета противоторпеды на феодосийском полигоне ВМФ, июль 1998 г.

Исследования по возможности эффективного поражения атакующих торпед противоторпедами были начаты в ГНПП «Регион» во второй половине 80-х годов прошлого века. Их фундаментом стал огромный опыт разработки высокоточных, с высокими тактико-техническими характеристиками, систем самонаведения (ССН) скоростных авиационных противолодочных ракет – АПР-2, АПР-3, получивших высокую оценку не только в морской авиации ВМФ СССР, но и за рубежом.

Развитие цифровых технологий позволило уже во второй половине 1980-х годов поставить вопрос о возможности высокоточного наведения скоростного подводного средства поражения (противоторпеды) на высокоскоростной малоразмерный объект (атакующую торпеду). При этом заказчиком были поставлены крайне жесткие требования по надежности решения задачи противоторпедной защиты (ПТЗ). Выполнение этих требований (поражение торпеды по критерию «разрушения корпуса») требовало обеспечения очень высокой точности наведения и применения мощной боевой части (БЧ).

Первоначально, в конце 1980-х разработка шла на базе отечественной цифровой микроэлектроники, и первый вариант ССН противоторпеды был реализован на ней с некоторыми ограничениями, обеспечивавшими надежное решение задачи поражения торпеды только с борта подводной лодки.

Развитие микроэлектроники позволило уже в начале 1990-х гг. поставить вопрос о возможности эффективного применения противоторпед и для противоторпедной защиты надводных кораблей. В дальнейшем это было реализовано к комплексе «Пакет-НК» (экспортный вариант «Пакет-Э»).

Несмотря на тяжелые для России 1990-е годы, потенциал ГНПП «Регион», под руководством Генерального директора Шахиджанова Е.С., не только был сохранен но и значительно развит. Первые в мире фактические наведения макетных образцов противоторпед на скоростные торпеды-цели были произведены на Феодосийском полигоне ВМФ в 1998 году. Необходимо отметить, что данные испытания были проведены в крайне сложных гидрологических условиях для работы ССН противоторпед. И тем не менее, испытания успешно состоялись с обеспечением наведений на торпеды с высокой точностью, что обеспечивало требование по ТТЗ «разрушения корпуса» атакующей торпеды.

Сегодня в состав комплекса «Пакет-НК» входят:

• малогабаритная противоторпеда АТ;

• малогабаритная торпеда для поражения подводных лодок МТТ;

• пусковая установка;

• гидроакустическая станция обнаружения торпед и целеуказания;

• система управления комплексом.

Комплекс «Пакет-НК» имеет модульную конструкцию и большой модернизационный потенциал. В составе отечественного ВМФ уже не первый год находятся корабли, имеющие эту уникальную систему вооружения.

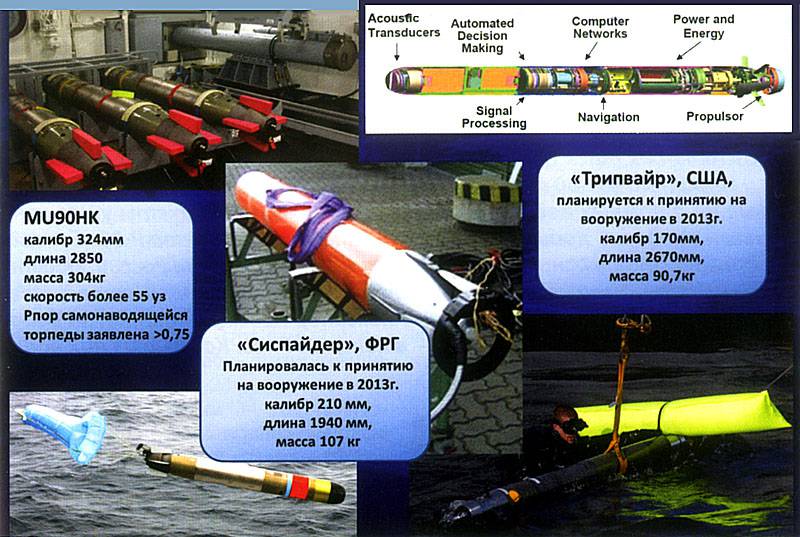

Представляет интерес сравнение эффективности комплекса «Пакет-НК» с аналогичными изделиями (комплексами) других стран. Разработка активных комплексов ПТЗ с противоторпедами на западе производилась в ФРГ – «Сиспайдер», США – «Трипвайр», Италии и Франции – MU90HK.

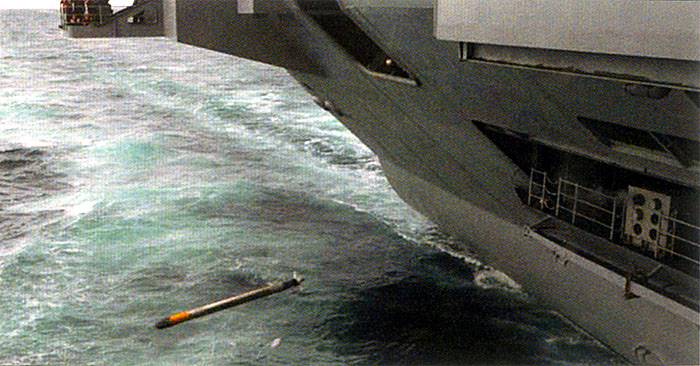

Наиболее успешны были разработки ВМС США, завершившиеся в июне 2014 г. впечатляющей демонстрацией реального решения задачи ПТЗ новейшего авианосца «Джордж Буш» от торпед «типа Мк48».

Несмотря на то, что реальные полные тактико-технические характеристики противоторпеды «Трипвайр» ВМС США не раскрывались, следует предположить достижение, высокой скорости и дальности противоторпеды. Предположение основано на том, что в данной противоторпеде применена уникальная и крайне сложная энергоустановка на фториде лития с турбиной замкнутого цикла.

Однако главным критерием для оценки эффективности активного комплекса ПТЗ являются не «табличные показатели» изделий, а надежность решения задачи ПТЗ (уничтожения атакующей торпеды). При всех своих прекрасных показателях по скорости, дальности и компактности, «Трипвайр» несет очень малую БЧ, а выбранная разработчиками компоновка значительно ограничивает маневренные возможности торпеды.

Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, не только то, что с самого начала отечественных разработок противоторпед заказчиком был жестко поставлен вопрос обеспечения очень высокой вероятности поражений атакующей торпеды, но и то, что все усилия разработчика (ГНПП «Регион») были направлены на это, и в конечном итоге эти требования были выполнены.

Высокая сложность решения самой задачи наиболее ярко проявилась в ходе разработки активного комплекса ПТЗ «Сиспайдер» (ФРГ), когда разработчик уже на завершающем этапе разработки, в ходе проведения испытаний в реальных условиях и по реальным целям (торпедам) столкнулся с необходимостью внесения очень значительных изменений в конструкцию и комплекса, и самой противоторпеды (в том числе заведомо ограничивавшими эффективность от изначально планировавшегося уровня):

• отказ от пусковой установки «ракетного типа» в пользу «выстреливания под борт» с наклонной пневматической пусковой установки значительно ограничил эффективную дальность (Дэф) поражения торпед;

• малая (недостаточная) масса БЧ заставила разработчиков пойти на уникальное для западных изделий решение – применение детонирующего ракетного топлива двигателя (аналогичное решение ранее было использовано на российской ЗУР «Игла»).

Однако, по имеющейся в СМИ информации, немецким разработчикам так и не удалось завершить разработку «Сиспайдера» и довести надежность решения задачи ПТЗ до приемлемого уровня.

Заявления консорциума «Евроторп» о решении задачи активной ПТЗ противоторпедой MU90HK на данный момент представляются скорее рекламными, так как объективной информации о проведении реальных испытаний нет. Однако необходимо отметить, что массогабаритные показатели и табличные ТТХ MU90HK близки к изделию МТТ комплекса «Пакет-НК», и при проведении соответствующих доработках противоторпеда MU90HK может обрести свой высокий противоторпедный потенциал.

Развитие средств активной противоторпедной защиты в ОАО «ГНПП «Регион» продолжается, в том числе по пути создания малогабаритных изделий (с обеспечением их высокой эффективности) и ряду других направлений.

Таким образом, сегодня противоторпеды комплекса «Пакет-НК» обладают наиболее высоким, в сравнении с мировыми аналогами, противоторпедным потенциалом, обеспечивая надежное поражение атакующих торпед.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПТЗ «ПАКЕТ-НК»

Противоторпеда АТ предназначена для уничтожения торпед, атакующих корабль при работе комплекса «Пакет-НК» в режиме противоторпедной защиты

Калибр

324 мм

Длина

3108 мм

Масса

не более 400 кг

Масса ВВ в ТЭ

80 кг

Скорость хода

до 25 м/с

Дальность хода

до 1400 м

Система самонаведения (ССН)

акустическая, активно-пассивная

Дальность действия ССН

до 400 м

Зона уничтожения атакующей торпеды

от 100 до 800 м

Условия боевого применения:

— минимальная глубина моря

40 м

— метеоусловия

любые (дождь, снег, туман)

— волнение моря

6 баллов

— скорость хода носителя при эксплуатации комплекса

до 20 уз

— скорость ветра (с любого направления)

до 20 м/с

— температура наружного воздуха

от -40°С до + 45°С

Источник