Как устроена и работает защита от короткого замыкания

При этом вся мощность источника мгновенно прикладывается к закоротке. Через нее протекают огромные токи, способные сжечь оборудование и нанести электрические травмы близкорасположенным людям. Для прекращения развития подобных аварий используются специальные защиты.

Какие бывают виды коротких замыканий

Природные электрические аномалии

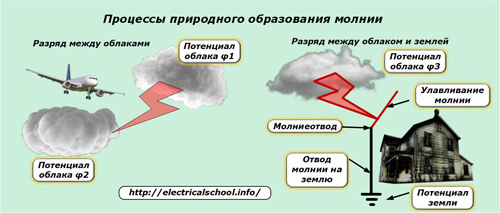

Они проявляются во время грозовых разрядов, сопровождающихся мощными молниями.

Источниками их образования являются высокие потенциалы статического электричества различных знаков и величин, накопленные облаками при их перемещении ветром на огромные расстояния. В результате естественного охлаждения при подъеме на высоту пары влаги внутри облака конденсируются, образуя дождь.

Влажная среда обладает низким электрическим сопротивлением, которое создает пробой воздушной изоляции для прохождения тока в виде молнии.

Электрический разряд проскакивает между двумя объектами, обладающими разными потенциалами:

- на приближающихся облаках;

- между грозовой тучей и землей.

Первый вид молнии опасен для летательных аппаратов, а разряд на землю способен разрушить деревья, здания, промышленные объекты, воздушные линии электропередач. Для защиты от него устанавливают молниеотводы, которые последовательно выполняют функции:

1. приема, притяжения потенциала молнии на специальный улавливатель;

2. пропускания полученного тока по тоководу к контуру заземления здания;

3. отвода высоковольтного разряда этим контуром на потенциал земли.

Короткие замыкания в цепях постоянного тока

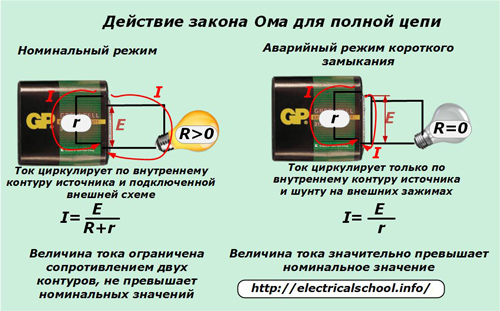

Гальванические источники напряжения либо выпрямители создают на выходных контактах разность положительных и отрицательных потенциалов, которые в нормальных условиях обеспечивают работу схемы, например, свечение лампочки от батарейки, как показано на рисунке ниже.

Электрические процессы, происходящие при этом описывает математическое выражение закона Ома для полной цепи.

Электродвижущая сила источника распределяется на создание нагрузки во внутреннем и внешнем контурах за счет преодоления их сопротивлений «R» и «r».

В аварийном режиме между клеммами батарейки «+» и «-» возникает закоротка с очень низким электрическим сопротивлением, которая практически исключает протекание тока во внешней цепи, выводя эту часть схемы из работы. Поэтому по отношению к номинальному режиму можно считать, что R=0.

Весь ток циркулирует только во внутреннем контуре, обладающим маленьким сопротивлением, и определяется по формуле I=E/r .

Поскольку величина электродвижущей силы не изменилась, то значение тока очень резко возрастает. Такое короткое замыкание протекает по закорачиваемому проводнику и внутреннему контуру, вызывает внутри них огромное выделение тепла и последующее нарушение конструкции.

Короткие замыкания в цепях переменного тока

Все электрические процессы здесь тоже описываются действием закона Ома и происходят по аналогичному принципу. Особенности на их прохождение налагают:

применение схем однофазных или трехфазных сетей различной конфигурации;

наличие контура заземления.

Виды коротких замыканий в схемах переменного напряжения

Токи КЗ могут возникнуть между:

двумя разными фазами;

двумя разными фазами и землей;

тремя фазами и землей.

Для передачи электроэнергии по воздушным ЛЭП системы электроснабжения могут использовать разную схему подключения нейтрали:

В каждом из этих случаев токи коротких замыканий будут формировать свой путь и иметь разную величину. Поэтому все перечисленные варианты сборки электрической схемы и возможности возникновения в них токов коротких замыканий учитываются в создании конфигурации токовых защит для них.

Внутри потребителей электроэнергии, например, электродвигателя тоже может возникнуть короткое замыкание. У однофазных конструкций потенциал фазы может пробить слой изоляции на корпус или нулевой проводник. В трехфазном электрооборудовании дополнительно может возникнуть неисправность между двумя или тремя фазами либо между их сочетаниями с корпусом/землей.

Во всех этих случаях, как и при КЗ в цепях постоянного тока, через образовавшуюся закоротку и всю подключенную к ней до генератора схему будет протекать ток короткого замыкания очень большой величины, вызывающий аварийный режим.

Для его предотвращения используют защиты, которые осуществляют автоматическое снятие напряжение с оборудования, подвергшегося действию повышенных токов.

Как выбирают границы срабатывания защиты от короткого замыкания

Все электрические приборы рассчитаны на потребление определенной величины электроэнергии в своем классе напряжения. Рабочую нагрузку принято оценивать не мощностью, а током. Его проще замерять, контролировать и создавать на нем защиты.

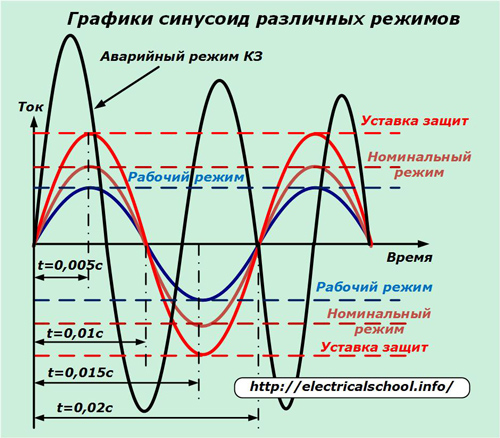

На картинке представлены графики токов, которые могут возникнуть в разных режимах работы оборудования. Под них подбираются параметры настройки и наладки защитных устройств.

На графике коричневым цветом показана синусоида номинального режима, который выбирается в качестве исходного при проектировании электрической схемы, учете мощности электропроводки, подборе токовых защитных устройств.

Частота промышленной синусоиды 50 герц при этом режиме всегда стабильна, а период одного полного колебания происходит за время 0,02 секунды.

Синусоида рабочего режима на картинке показана синим цветом. Она обычно меньше номинальной гармоники. Люди редко полностью используют все резервы отведенной им мощности. Как пример, если в комнате висит пятирожковая люстра, то для освещения часто включают одну группу лампочек: две или три, а не все пять.

Чтобы электроприборы надежно работали при номинальной нагрузке, создают небольшой запас по току для настройки защит. Величину тока, на который их настраивают для отключения, называют уставкой. При ее достижении выключатели снимают напряжение с оборудования.

В интервале амплитуд синусоид между номинальным режимом и уставкой электросхема работает в режиме небольшого перегруза.

Возможная временна́я характеристика аварийного тока показана на графике черным цветом. У нее амплитуда превышает уставку защит, а частота колебаний резко изменилась. Обычно она имеет апериодический характер. Каждая полуволна изменяется по величине и частоте.

Алгоритм работы токовых защит

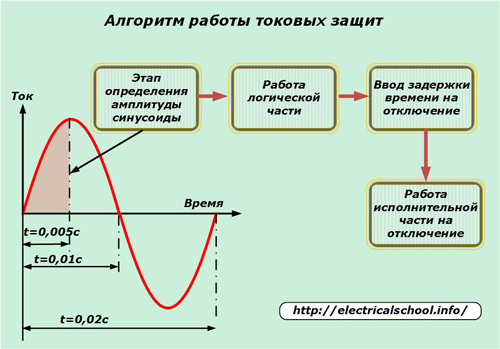

Любая защита от короткого замыкания включает в себя три основных этапа работы:

1. постоянное отслеживание состояния синусоиды контролируемого тока и определение момента возникновения неисправности;

2. анализ создавшейся ситуации и выдача логической частью команды на исполнительный орган;

3. снятие напряжения с оборудования коммутационными аппаратами.

Во многих устройствах используется еще один элемент — ввод задержки времени на срабатывание. Его используют для обеспечения принципа селективности в сложных, разветвленных схемах.

Поскольку синусоида достигает своей амплитуды за время 0,005 сек, то этого периода, как минимум, необходимо для ее замера защитами. Следующие два этапа работы тоже не совершаются мгновенно.

Общее время работы самых быстрых токовых защит по эти причинам чуть меньше периода одного колебания гармоники 0,02 сек.

Конструктивные особенности защит от короткого замыкания

Электрический ток, проходя по любому проводнику, вызывает:

термический нагрев токопровода;

наведение магнитного поля.

Эти два действия приняты за основу конструирования защитных аппаратов.

Защиты на основе принципа термического воздействия тока

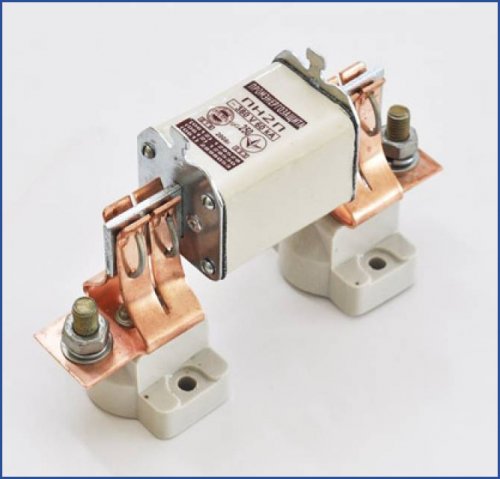

Тепловое действие тока, описанное учеными Джоулем и Ленцем, используется для защиты предохранителями.

Она основана на установке внутри пути тока плавкой вставки, которая оптимально выдерживает номинальную нагрузку, но перегорает при ее превышении, разрывая цепь.

Чем выше величина аварийного тока, тем быстрее создается разрыв схемы — снятие напряжения. При небольшом превышении тока отключение может произойти через длительный промежуток времени.

Предохранители успешно работают в электронных устройствах, электрооборудовании автомобилей, бытовой техники, промышленных устройствах до 1000 вольт. Отдельные их модели эксплуатируются в цепях высоковольтного оборудования.

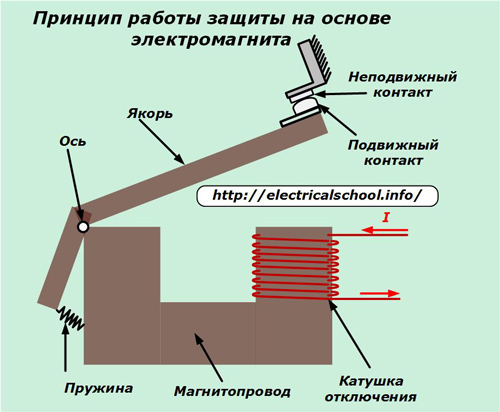

Защиты на основе принципа электромагнитного воздействия тока

Принцип наведения магнитного поля вокруг проводника с током позволил создать огромный класс электромагнитных реле и защитных автоматов, использующих катушку отключения.

Ее обмотка расположена на сердечнике — магнитопроводе, в котором складываются магнитные потоки от каждого витка. Подвижный контакт механически связан с якорем, являющимся качающейся частью сердечника. Он прижимается к стационарно закрепленному контакту усилием пружины.

Ток номинальной величины, проходящий по виткам катушки отключения, создает магнитный поток, который не может преодолеть усилие пружины. Поэтому контакты постоянно находятся в замкнутом состоянии.

При возникновении аварийных токов якорь притягивается к стационарной части магнитопровода и разрывает цепь, созданную контактами.

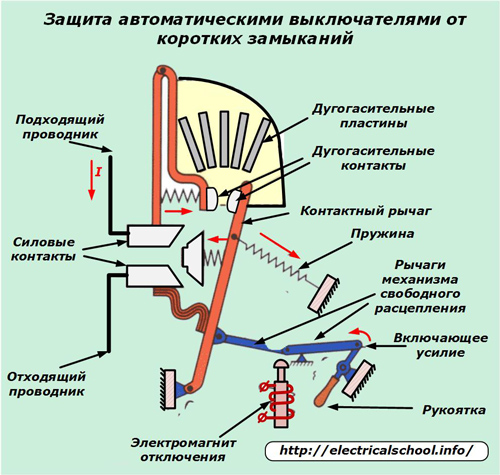

Один из видов автоматических выключателей, работающих на основе электромагнитного снятия напряжения с защищаемой схемы, показан на картинке.

В нем используется:

автоматическое отключение аварийных режимов;

система гашения электрической дуги;

ручное или автоматическое включение в работу.

Цифровые защиты от короткого замыкания

Все рассмотренные выше защиты работают с аналоговыми величинами. Кроме них в последнее время в промышленности и особенно в энергетике начинают активно внедряются цифровые технологии на основе работы микропроцессорных устройств и статических реле. Такие же приборы с упрощенными функциями выпускаются для бытовых целей.

Замер величины и направления тока, проходящего по защищаемой схеме, выполняет встроенный понижающий трансформатор тока высокого класса точности. Замеренный им сигнал подвергается оцифровке посредством наложения высокочастотных прямоугольных импульсов по принципу амплитудной модуляции.

Затем он поступает на логическую часть микропроцессорной защиты, которая работает по определенному, заранее настроенному алгоритму. При возникновении аварийных ситуаций логика устройства выдает команду исполнительному отключающему механизму на снятие напряжения с сети.

Для работы защиты используется блок питания, берущий напряжение от сети или автономных источников.

Цифровые защиты от коротких замыканий обладают большим количеством функций, настроек и возможностей вплоть до регистрации предаварийного состояния сети и режима ее отключения.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Виды защит от токов КЗ

Электричество, стоящее на службе Человечества уже более ста лет, остается физической сущностью непредсказуемой и опасной – как для технических устройств, использующих его для своей работы, так и для человека, их обслуживающих. Поэтому обязательным элементом систем электрического снабжения, вне зависимости от номинала напряжения и силы тока, являются защитные устройства различного назначения и принципа действия.

Какими бывают защитные устройства

Классификация устройств, которые делают безопасными электрические сети, довольно сложна. По той причине, что одно и то же устройство применяется в различных областях и с разными целями. А алгоритм их работы нередко состоит из нескольких этапов, каждый из которых может быть использован для защиты как единственный метод. Основными критериями классификации являются:

- По сфере применения – для защиты людей или технических устройств.

- По способу реакции – пассивные и активные.

В подавляющем большинстве случаев принцип их работы основан на физическом проявлении действия электрического тока – нагреве или притягивании металлических деталей в поле действия магнитного поля, им порожденного.

Пассивные устройства защиты

В первую очередь, это заземление и зануление. По своей физической сущности они похожи, но по назначению различаются. Защитное действие заземления основано на двух явлениях:

- Ток короткого замыкания, возникающий между фазной линией и нулевым проводником (или между фазами) при малом сопротивлении среды, имеет свойство лавинообразного нарастания силы. Это приводит к возникновению электрической дуги и мгновенному разогреву проводников, участвующих в процессе, что используется для работы активных систем защиты – плавких предохранителей и автоматических выключателей.

- Ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Если корпус электроприбора заземлить, то в случае аварии – частичном пробое фазы на него, человек не получит электрической травмы.

Стоит строго различать техническую нейтраль и заземляющий проводник. Первая является общей точкой трех обмоток силового трансформатора, соединенных звездой. Во время работы электроустановки по ней течет ток.

Ее используют для защиты потребителей трехфазного тока (электродвигателей) в случае межфазного или однофазного короткого замыкания на землю. Второй не имеет мест физического подключения к линиям электропередач и применяется для защиты людей от поражения электрическим током. В статье «Земля в электротехнике» подробно расписаны отличия этих двух понятий.

Частным видом пассивной защиты можно считать работу балластного трансформатора, обеспечивающего стабильность питающего напряжения. Сглаживание происходит за счет того, что возникающий в его сердечнике магнитный поток имеет противоположное породившему его току направление.

Активные устройства защиты

Наиболее разнообразные по принципу работы и назначению виды защиты.

Стабилизаторы

Защита от перепадов напряжения является залогом безаварийной работы многих электроприборов. В цепях переменного тока стабилизаторы делают на основе автотрансформаторов, которые в чистом виде являются пассивными. Для их активизации в схему включается устройство, сравнивающее входное и выходное напряжение. По способу реакции на отклонение от заданных параметров они бывают двух типов:

- Релейные, в которых группа силовых реле обеспечивает переключение точки съема напряжения с обмотки автотрансформатора.

- Серверные – бегунок на автотрансформаторе вращается электромотором специального назначения (сельсин-датчик). Чем больше разница между напряжениями на входе и выходе, тем на больший угол он поворачивается.

Больше узнать о стабилизаторах можно узнать тут.

Предохранители, термореле и автоматические выключатели

Недостатком предохранителей является их одноразовость, а также неизбирательность действия: они могут или не успеть отключить потребителя или сделать это слишком рано. Последний случай характерен для запуска асинхронных электродвигателей, обмотки которых соединены треугольником. Он сопровождается трехкратным увеличением силы тока в цепи.

Чрезмерная нагрузка на валу провоцирует увеличение силы тока в обмотках. Это, в свою очередь, ведет к нагреванию чувствительного элемента реле, деформации контактов размыкателя и отключению потребителя от сети. Такие защитные устройства не рассчитаны на мгновенное отключение в случае аварии. В этом их главный недостаток.

Первый срабатывает при превышении тока сверх номинального, возникающего чаще всего при коротком замыкании. Однако, если потребляемый электроустановкой ток выше указанного на корпусе автоматического выключателя, то он будет отключать сеть и при обычных условиях. Достоинство этого прибора в их универсальности и возможности мгновенного отключения потребителей.

Дифференциальные измерители

Это такие аппараты защиты, действие которых основано на определении дисбаланса между фазной линией и технической нейтралью – общей точке трех фазных обмоток, включенных по схеме «звезда». Они могут использоваться как для защиты электроустановок, так и людей. Их называют УЗО – устройство защитного отключения.

Если человек касается токоведущей части и электричество уходит через него в землю, то в нейтральном проводнике движение электронов прекращается, баланс нарушается и во вторичной обмотке возникает ток. Он усиливается и приводит к движению сердечника соленоида, который размыкает контакты. Подробнее об устройстве и принципе работы УЗО читайте здесь.

Защита генераторов и других промышленных электроустановок осуществляется трехфазными УЗО. Принцип их работы тот же, что и однофазного. Однако они способны реагировать не только на замыкание фазы на землю, но также на обрыв одной из них или замыкание между ними.

Отличие дифференциальных автоматов от выключателей в том, что они срабатывают мгновенно, без временной задержки. Поэтому на их корпусе нет буквенных маркировок: A, B, C или D. Только номинал срабатывания, величина которого в тысячи раз меньше, чем у автоматического выключателя.

Для сравнения: автоматический выключатель С32 срабатывает при пятикратном превышении рабочего тока – 160 ампер. УЗО, для которого ток в 32 ампера может быть номинальным, срабатывает при возникновении дисбаланса между фазами, исчисляемому в миллиамперах (стандартными являются значения от 10 до 300 мА).

В последнее время электротехническая промышленность стала выпускать защитные устройства, в которых объединены УЗО и АВ. Их называют «автоматические выключатели дифференциального тока» и обозначают как АВДТ. Они защищают от комплекса аварийных ситуаций: всех видов коротких замыканий, а также физической перегрузки, сопровождающейся нагревом проводников.

Их применение существенно упрощает проведение электромонтажных работ и позволяет одновременно защитить как электроустановку, так и людей, ее обслуживающих. Чтобы научиться отличать АВДТ от УЗО, ознакомьтесь с этой статьей.

Включение устройств защиты в схемы питания электроустановок является обязательным условием их безаварийной эксплуатации. Оно регламентируется своеобразной библией электрика – Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). А также другими документами. Такими, как Правила технической эксплуатации электроустановок (ПУЭ) и Межотраслевые правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (МПОТ).

Источник