Защита наземной боевой техники. Брони много не бывает?

Всё вышеперечисленное делает броню неотъемлемым элементом наземной техники. Вопрос лишь в том, каков должен быть оптимальный уровень бронирования: соотношение массы брони к массе остальных элементов техники и её распределение на корпусе.

Бронезащита

За время своего существования броневая защита непрерывно эволюционировала: литая броня, катаная броня, гетерогенная стальная броня из сваренных листов разной твёрдости.

Параллельно развивались (зачастую опережающими темпами) средства поражения. Серьёзным вызовом для создателей бронезащиты стало появление кумулятивных боевых частей. Отличительной особенность кумулятивных боевых частей является то, что они могут быть установлены в достаточно компактных и недорогих образцах вооружения, которые могут размещаться на всех типах носителей, начиная с обычного пехотинца.

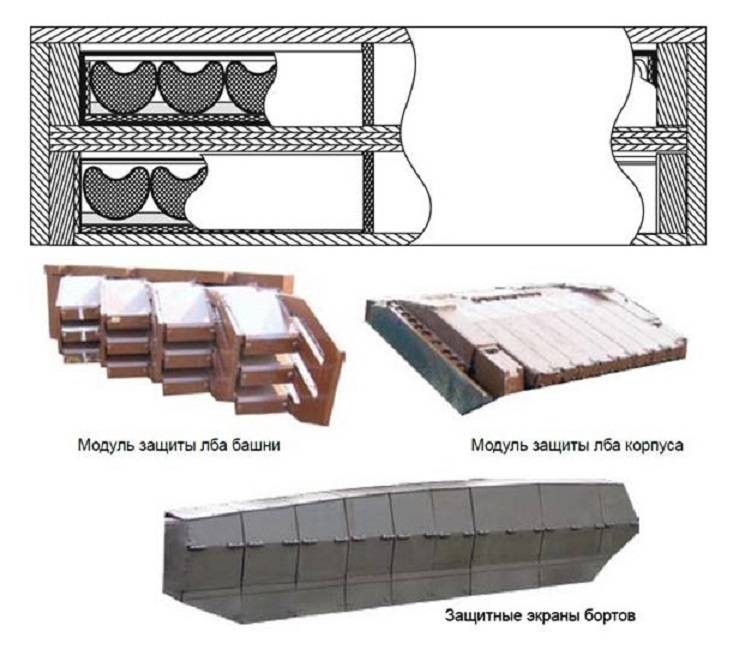

Определённым прорывом можно считать появление композитной брони, включающей, помимо броневых сталей, наполнители из различных неметаллических материалов: армированных тканей, стеклотекстолита, фарфора, бронекерамики.

Динамическая защита

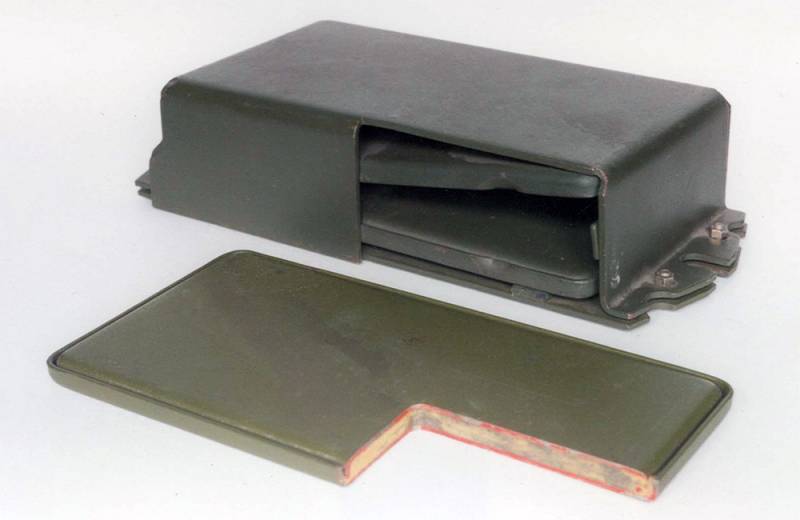

Другим прорывом можно считать появление динамической защиты (ДЗ), принцип которой основан на разрушении атакующего боеприпаса или кумулятивной струи за счёт подрыва небольшого заряда взрывчатки, инициация которого осуществляется воздействием самого атакующего боеприпаса. Динамическая защита получила большое распространение на отечественных боевых машинах.

Появление ДЗ вынудило разработчиков противотанкового вооружения увеличивать диаметр кумулятивной воронки, оснащать изделия одним или двумя лидирующими кумулятивными предзарядами, предназначенными для разрушения блоков динамической защиты.

Если первые образцы динамической защиты могли противостоять только кумулятивным зарядам, то новейшие образцы, такие, как динамическая защита «Реликт», установленная на основных боевых танках (ОБТ) серии Т-90, или динамическая защита «Малахит», установленная на бронемашинах платформы «Армата», способны защищать бронетехнику от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов (БОПС), тандемных кумулятивных зарядов, а ДЗ «Малахит» может противостоять и боеприпасам типа «ударное ядро».

Информации про ДЗ «Малахит» немного. Выдвигаются версии, что в основе её конструкции могут лежать как относительно консервативные, так и передовые технические решения. В первом случае конструкция ДЗ «Малахит» основана на усовершенствованных решениях, реализованных в ДЗ «Реликт»: последовательном отстреле в сторону атакующего боеприпаса бронекрышки модуля ДЗ и демпферной пластины. Это позволяет разбить кумулятивную струю, согнуть или сломать БОПС.

Во втором варианте ДЗ «Малахит» может быть реализована как часть комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит», также установленного на машинах семейства «Армата». В этом случае ДЗ становится «интеллектуальной бронёй»: срабатывание блока ДЗ осуществляется заблаговременно, ещё до попадания атакующего боеприпаса, по данным радиолокационной станции (РЛС) комплекса «Афганит».

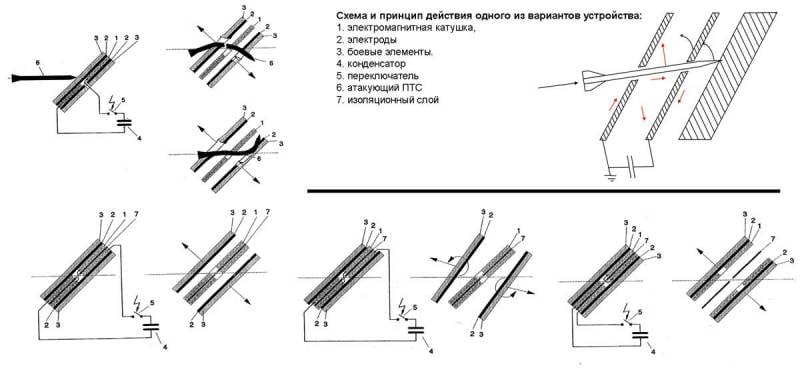

Также возможен вариант реализации ДЗ «Малахит» по типу электродинамической защиты, патент на которую имеется у «НИИ Стали». В этом случае обнаружение подлетающего снаряда или ракеты осуществляется встроенными катушками индуктивности по изменению напряженности магнитного поля от металла, содержащегося в конструкции атакующего боеприпаса. Преимуществом такого решения является независимость работы ДЗ от РЛС КАЗ «Афганит», который может быть повреждён огнём противника, а также возможность разрушения атакующих боеприпасов на расстоянии порядка 200-400 мм от корпуса, ещё до их попадания в защищаемый объект.

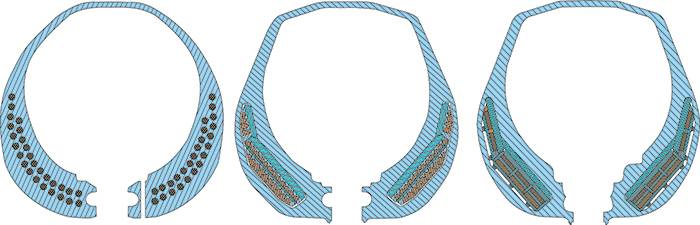

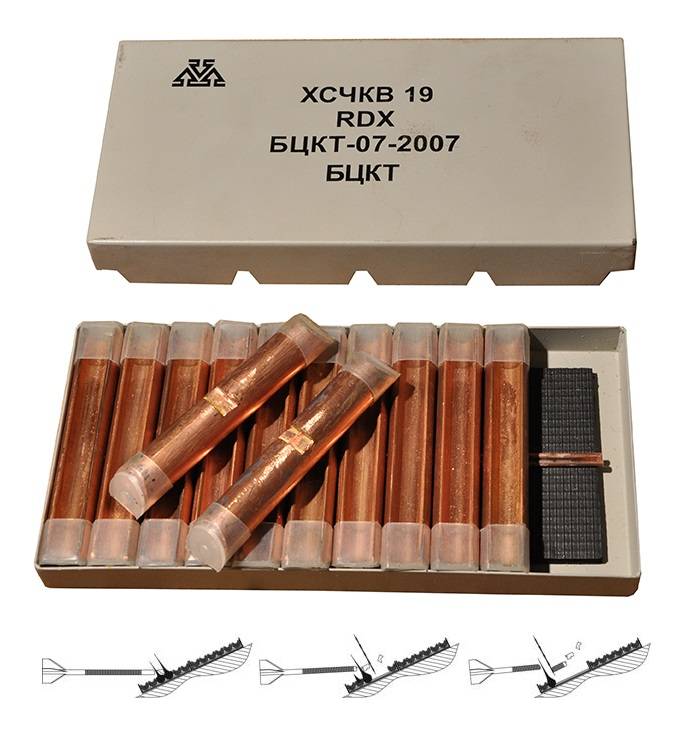

Отдельно можно упомянуть такой тип динамической защиты, как украинская ДЗ «Нож» или её усовершенствованная версия ДЗ «Дуплет». В основе ДЗ «Нож» лежат удлинённые кумулятивные заряды, расположенные на корпусе рядами, перпендикулярно направлению подлёта атакующего боеприпаса. Кумулятивные элементы ДЗ «Нож» соединены между собой дополнительными зарядами таким образом, что срабатывание одного из удлинённых кумулятивных зарядов в блоке вследствие попадания атакующего боеприпаса вызывает детонацию остальных удлинённых кумулятивных зарядов в блоке. Удлиненные заряды срабатывают последовательно, разрушая и отклоняя атакующий боеприпас.

В ДЗ «Дуплет» модули динамической защиты расположены в несколько слоёв, что позволяет значительно повысить вероятность уничтожения атакующего боеприпаса.

Как и многое другое, история динамической защиты, основанной на принципе удлиненных кумулятивных зарядов, начинается ещё в СССР. Тем не менее, после развала страны российские и украинские разработчики выбрали разные пути развития. Какое решение окажется эффективнее, покажет время. Между тем не исключено, что наилучшим вариантом было бы использование комбинированных решений, в которых различные типы динамической защиты дополняли бы друг друга.

«Электрическая броня»

Для перспективных образцов бронетехники рассматривается создание так называемой электрической брони. Один из вариантов – это выброс защитной пластины в сторону атакующего боеприпаса, как это предположительно может быть реализовано в ДЗ «Малахит», только метание должно осуществляться не за счёт подрыва малогабаритного заряда взрывчатки, а за счёт электротермического воздействия на метаемую пластину за счёт испарения полиэтиленового блока мощным электрическим разрядом, или реализации разлёта защитных пластин с помощью электромагнитного взаимодействия.

Рассматривается также вариант непосредственного воздействия высоковольтного разряда, энергией порядка 10-20 кДж, на кумулятивную струю или сердечник БОПС, что должно привести к их разрушению.

Серьёзным преимуществом «электрической брони» является минимальное вторичное воздействие на носитель, за счёт чего такая защита может применяться на лёгкой бронетехнике, а также минимальное воздействие на сопутствующие объекты, например, сопровождающую бронетехнику пехоту. Основной проблемой реализации того или иного типа «электрической брони» является необходимость установки на бронетехнику мощного источника электроэнергии, что крайне затруднительно реализовать на машинах с традиционной силовой установкой, но вполне возможно на перспективных платформах с электродвижением.

Уровень бронезащиты

В последнее время периодически поднимается вопрос о допустимом уменьшении бронирования, в связи с возрастающими возможностями по маскировке бронемашин, а также внедрению высокоэффективных перспективных КАЗ. К примеру, для танка XM1202, разрабатываемого в рамках программы FCS, требовалось обеспечить полную защиту от 30-мм и 45-мм пушечного огня в секторе 60 градусов с передней части и круговую защиту от огня стрелкового оружия калибром до 14,5 мм, а также осколков 152/155-мм артиллерийских снарядов. Фактически по уровню бронирования это уже не танк, а скорее бронетранспортёр.

Уменьшение бронирования до уровня предполагаемого танка XM1202, разрабатываемого по программе FCS, недопустимо. В этой нише может существовать иная техника – лёгкие танки по типу отечественного 2С25 «Спрут-СД» или какая-либо машина на платформе «Курганец», с усиленным вооружением, но никак не основной танк.

Если танк держит лишь калибр до 14,5 мм, то, получается, в борт он может быть поражён как существующими боеприпасами калибра 23-35 мм, боеприпасами повышенного могущества калибра 45-57 мм, на которые сейчас активно переходит бронетехника, так и перспективными боеприпасами для стрелкового оружия, которые сейчас разрабатываются даже для перспективных снайперских винтовок. Сомнительно, что какой-либо КАЗ сможет перехватить очередь из полудюжины-дюжины снарядов калибром 30 мм.

В случае ведения боевых действия в городских условиях лёгкий танк тоже обречён. Допустим, КАЗ сможет перехватить 3-4 гранаты, выпущенные из РПГ, но отбить десяток выстрелов он не сможет, и новейший танк будет уничтожен оружием более чем полувековой давности. При этом нередки случаи, когда танки даже устаревшей модели получали по десятку попаданий из РПГ, и это не приводило к их уничтожению.

В случае снижения бронирования ОБТ разработчики противотанковых средств также смогут уменьшить свои боеприпасы, что приведёт к увеличению их носимого/возимого боекомплекта. По аналогии с зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь» и разработанными для него малогабаритными зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) «Гвоздь», размещаемыми по четыре единицы вместо одной штатной ракеты, не появятся ли ПТРК или РПГ с тремя-четырьмя одновременно выпускаемыми боеприпасами, способными перегрузить любой КАЗ? Собственно, о чём говорить, если ПТРК уменьшенных габаритов уже создан, ну или практически создан. Это комплекс управляемого вооружения «Булат», присутствующий в составе обновлённого модуля «Эпоха». Легко заметить разницу габаритов между ПТУР комплекса «Корнет» и ПТУР комплекса «Булат», позволяющую разместить как минимум удвоенный боекомплект таких ПТУР в составе модуля вооружения.

Помимо этого, тонкая броня не позволит разместить эффективную динамическую защиту, она просто проломит борт или крышу при срабатывании, а говорить об «электрической броне» всё-таки пока преждевременно.

Можно сделать вывод, что броня танкам и другой тяжёлой бронетехнике нужна. Но какой уровень бронирования можно считать достаточным?

Очевидно, что основным ограничителем здесь будут оставаться массогабаритные характеристики бронетехники: допустимые при транспортировке габариты и масса, позволяющая перевозить бронетехнику автомобильными тягачами, железнодорожным транспортом и авиацией, которые должны оставаться плюс-минус на уровне существующих машин. Соответственно, можно ожидать сохранения текущего уровня бронирования и вследствие этого защищённости перспективных бронемашин. С одной стороны, будут развиваться средства нападения, с другой стороны – совершенствоваться материалы, компоновочные схемы брони, внедряться перспективные решения.

Без появления прорывных решений, без учёта внедрения КАЗ баланс снаряд/броня предположительно будет оставаться примерно на текущем уровне. Какое-то время преимущество будут иметь средства нападения, какое-то время — средства защиты. Остаётся вопрос распределения брони, которую мы можем разместить по корпусу бронетехники.

Источник

Защита наземной боевой техники: укрыться и уклониться

Но перед тем как нанести удар по танку, его необходимо обнаружить, а, обнаружив, попасть в активно маневрирующую цель, в связи с чем возрастает значение систем маскировки и способов повышения маневренности танков и другой наземной боевой техники.

Маскировка

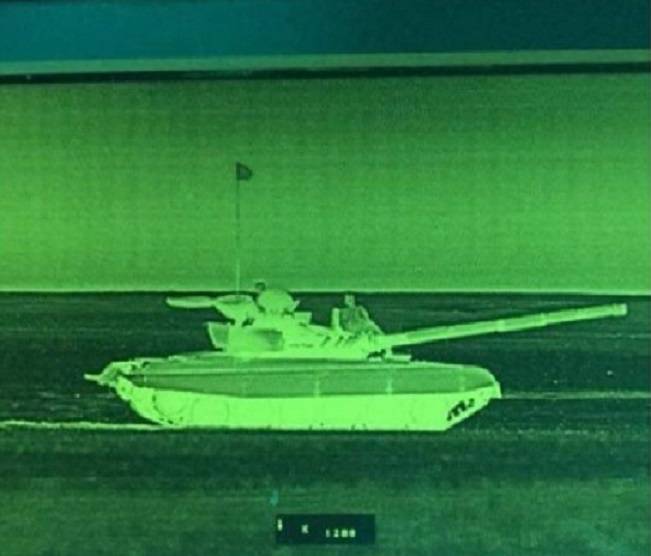

Обнаружение наземной боевой техники осуществляет в акустическом, оптическом видимом, тепловом и радиолокационном диапазонах длин волн. В последнее время к этому перечню добавляются сенсоры, способные работать в ультрафиолетовом диапазоне, способные эффективно осуществлять обнаружение противотанковых ракет по выхлопу двигателя.

Простейшим и широко применяемым способом снижения заметности наземной боевой техники в оптическом видимом, тепловом и радиолокационном диапазонах длин волн является применение специальных укрывающих материалов. В России широко применяются изделия компании «НИИ-Стали» с символичными названием «Накидка».

Несмотря на простоту и эффективность указанного способа маскировки, в условиях интенсивного развития средств разведки (сенсоров) и автоматизации обработки разведывательной информации, применения одних маскировочных накидок может быть уже недостаточно.

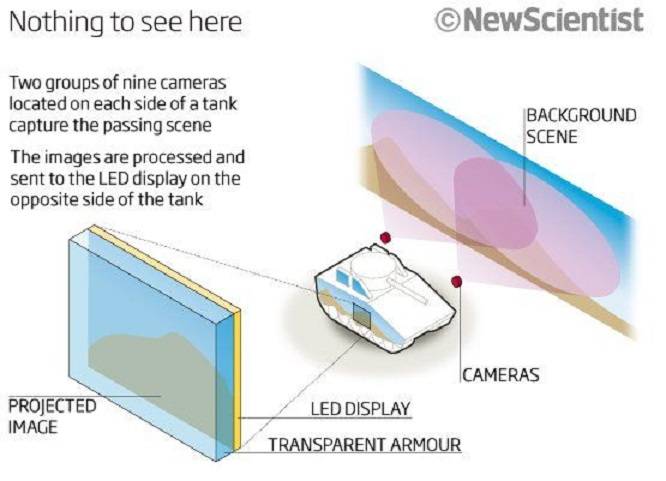

В связи с этим в промышленно-развитых странах мира ведётся разработка встраиваемых и навешиваемых активных маскировочных систем, способных изменять оптическую и тепловую сигнатуру наземных боевых машин.

Одной из таких разработок является активная камуфляжная система Adaptiv британской компании ВАЕ Systems. Впервые камуфляжная система Adaptiv была продемонстрирована на выставке DSEI 2011 в составе шведской боевой машины пехоты (БМП) CV-90 (в варианте лёгкого танка).

]

Внешняя часть активной камуфляжной системы Adaptiv собрана из шестиугольных плиток со стороной размером 15 см, способных управляемо изменять температуру поверхности. Тепловые датчики, установленные на машине, получают матрицу фоновой температуры, со стороны, находящейся за маскируемым бортом. Исходя из полученных данных система изменяет температуру плиток, «размазывая» сигнатуру бронемашины по фону. Размеры плиток оптимизированы для получения малой заметности в тепловом диапазоне на дистанции около 500 метров и скорости движения до 30 километров в час.

Наличие горячего двигателя и ходовой части, которые легко можно различить на изображениях с тепловизора, приведённых в начале настоящей статьи, может помешать маскировке бронетехники на фоне окружающей поверхности. Скрыть такой мощный источник тепла, как танковый дизель или газовая турбина, достаточно непросто.

В этом случае система Adaptiv может быть применена для искажения сигнатуры наземной боевой машины, с целью сделать её похожей, к примеру, на гражданский транспорт (оставим пока в стороне этическую сторону подобной «маскировки») или наземную технику другого класса. К примеру, противник считает, что обнаружил бронетранспортёр или MRAP, и использует для его поражения малокалиберную пушку, демаскируя свою позицию, а по факту он атакует танк, которому малокалиберная пушка не причинит критичного ущерба, и который уничтожит раскрытого противника ответным огнём.

Возможно, удастся временно снизить температуру корпуса в районе двигателя применением хладагента, переместив тепло в район днища боевой машины. Далее хладагент или вновь постепенно охлаждается холодильной установкой на борту машины, либо выбрасывается в атмосферу и повторно заправляется в баллон на базе. Это поможет дополнительно изменить сигнатуру корпуса бронемашины.

Для маскировки в видимом диапазоне длин волн в активной камуфляжной системе Adaptiv должны применяться электрохромные дисплеи, разрешением 100 пикселей на одну плитку. Это позволит воспроизводить фоновое изображение за бронемашиной с высокой достоверностью.

Энергопотребление активной камуфляжной системы Adaptiv в части управления инфракрасной сигнатурой составляет до 70 Ватт на один квадратный метр маскируемой поверхности, для управления визуальной сигнатурой необходимо еще порядка 7 Ватт на один квадратный метр. Система Adaptiv весит, порядка 10-12 килограммов на один квадратный метр, что позволит применять её практически на всех типах наземных боевых машин.

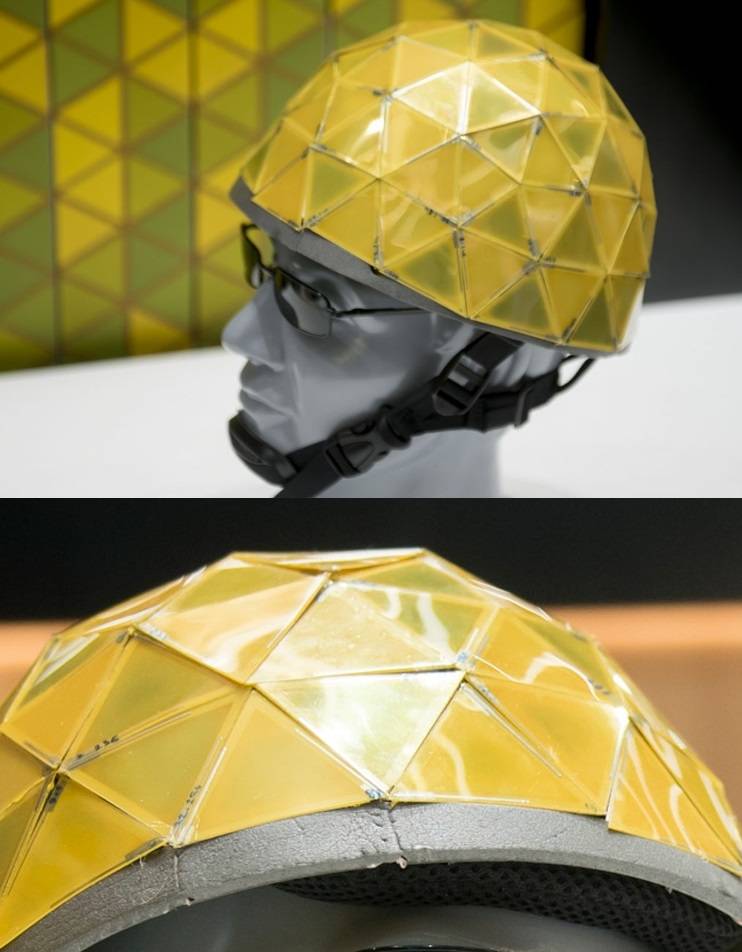

В России активная камуфляжная система разрабатывается компаниями «Росэлектроника» и «ЦНИИТОЧМАШ» для применения в составе перспективной экипировки «Ратник-3».

Отечественная активная камуфляжная система основана на использовании специального электроуправляемого материала – электрохрома, способного менять цвет в зависимости от поступающих электрических сигналов, для обеспечения соответствия маскируемой поверхности и окружающей её среды. Заявленное энергопотребление составляет 30-40 ватт на один квадратный метр.

Применение активных камуфляжных систем потребует обеспечения их электропитанием, которое могут предоставить платформы с электродвижением, применение которого мы рассмотрели в статье: Электрический танк: перспективы применения электродвижения в наземной боевой технике.

Помимо обеспечения электропитанием активных камуфляжных систем наземная боевая техника с электродвижением будет обладать меньшей шумностью, а также возможностью временного отключения дизеля/газовой турбины, интегрированной с генератором электроэнергии, с обеспечением работы боевой машины за счёт буферных аккумуляторов, что существенно упростит работу активной камуфляжной системы по маскировке в тепловом диапазоне.

Маневренность

Непрерывное противостояние снаряда и брони привело к тому, что масса современных основных боевых танков (ОБТ) в полтора-два раза превысила массу ОБТ, состоявших на вооружении полвека назад. Неудивительно, что периодически возникают концепции по отказу от наращивания брони в пользу повышения маневренности отдельных боевых единиц и мобильности подразделений.

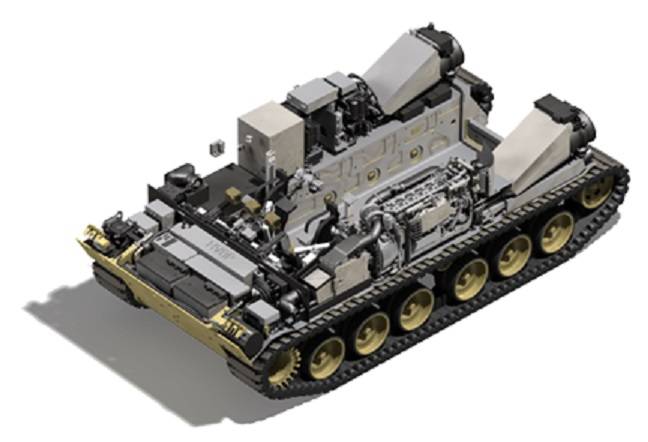

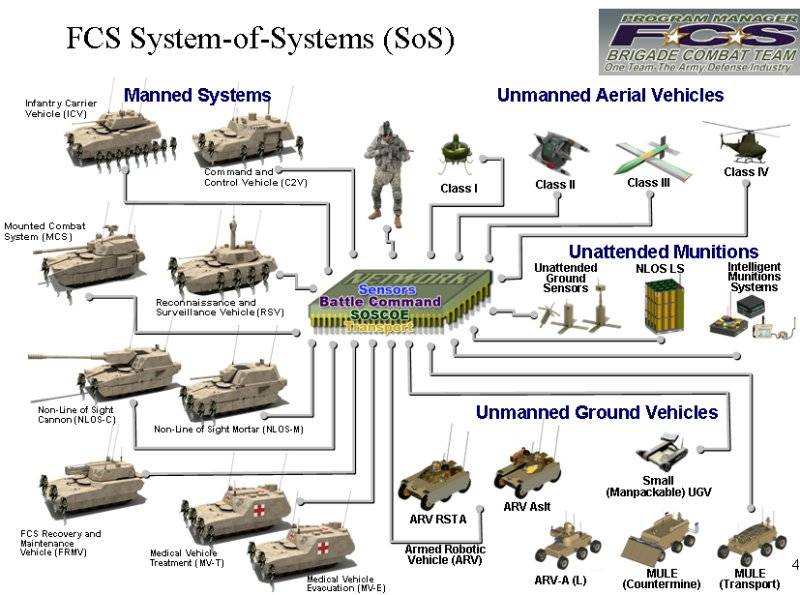

Одним из крупнейших проектов такого типа можно считать американскую программу «Боевые системы будущего» (Future Combat Systems – FCS). В рамках программы планировалось создание серии унифицированных машин на базе единого шасси. В принципе идея не нова, учитывая, что в России что-то подобное планируется сделать на платформе «Армата». Отличием программы FCS можно считать требование об ограничении максимальной массы боевых машин на уровне 20 тонн. Это позволило бы обеспечить подразделениям, оснащённым машинами, разработанными по программе FCS, высочайшую мобильность, за счёт возможности оперативного переброса транспортными самолётами Lockheed C-130 ближе к линии фронта, а не только тяжёлыми Boeing C-17 и Lockheed C-5, которые можно применять далеко не с каждого аэродрома.

Помимо наземных боевых машин, реализованных на единой платформе, в рамках программы FCS должны были создаваться беспилотные авиационные и наземные комплексы, сенсоры и средства поражения, способные функционировать в рамках «системы систем» единого сетецентрического поля боя.

Основной ударной силой должен был стать лёгкий танк со 120-мм пушкой Mounted Combat System (MCS) XM1202. При этом его масса также должна была составлять порядка 20 тонн, что в три раза меньше массы существующего ОБТ М1А2 «Абрамс» последних модификаций.

Разумеется, даже с учётом применения новейших композитных материалов, создать для лёгкого танка броню, эквивалентную установленной на ОБТ М1А2 «Абрамс», было невозможно, поэтому разработчиками рассматривались другие способы повышения выживаемости XM1202. В частности, предполагалось снизить вероятность поражения танка за счёт многоуровневой защиты, включающей следующие уровни:

— avoid encounter – уклонение от столкновения с превосходящими силами противника;

— avoid detection – избежать обнаружения за счёт снижения заметности в оптическом тепловом, видимом, радиолокационном и акустическом спектрах;

— avoid acquisition – избежать захвата на сопровождение противодействуя системам наведения противника;

— avoid hit – избежать попадания с помощью комплексов активной защиты;

— avoid penetration – избежать пробития с использованием перспективной композитной брони, а также перспективной электрической брони, принцип действия которой основан на воздействии мощного электрического заряда при пробитии разнесённых пластин-контактов;

— avoid kill – избежать гибели боевой машины при поражении за счёт повышения живучести путём оптимизации компоновки отсеков и оборудования.

В теории всё это вышеперечисленное может работать, но на практике почти все перечисленные пункты могут быть реализованы на любом современном ОБТ, в том числе в процессе модернизации. При этом перспективный XM1202 всё равно уступал бы даже существующим ОБТ в части пункта «avoid penetration», приближаясь по этому параметру скорее к боевым машинам пехоты (БМП) или к лёгким танкам.

В конечном итоге высокая стоимость, сложность реализации отдельных компонент, а также неизбежность получения компромиссных решений привели к закрытию программы FCS в мае 2009 года.

Возможна ли вообще реализация по сути лёгкого танка, способного на равных конкурировать с ОБТ, обладающими полноценной бронезащитой? Ведь снижение массы, к примеру, до 20 тонн, при сохранении мощности двигателя на уровне 1500-2000 лошадиных сил позволит лёгкому танку иметь удельную мощность 75-100 лошадиных сил на тонну и вследствие этого выдающиеся динамические характеристики.

Ответ будет, скорее, отрицательным. Сама по себе маневренность и высокие динамические характеристики не предоставят наземной боевой технике достаточную защиту, в противном случае все воевали бы на «Багги».

В то же время как дополнение к броневой защите, высокие динамические характеристики и возможность интенсивного маневрирования могут способствовать повышению выживаемости бронетехники на поле боя. Особенно это может быть эффективным при внедрении продвинутых систем автоматического управления движением (автопилотов) в сочетании с электродвижением наземной боевой техники.

Автопилот перспективной боевой машины должен осуществлять непрерывное ориентирование на местности, с учётом анализа высот рельефа, данных по окружающим искусственным объектам и естественным преградам, получаемым из высокоточной карты местности, а также с бортовых сенсоров – РЛС, лидаров, тепловизоров и видеокамер.

На основании полученных данных автопилот может формировать на обзорном экране несколько маршрутов, наиболее защищённых от атаки противником с угрожаемых направлений, подобно тому, как это сейчас делается навигационными программами для легковых автомобилей, при движении по городу, по маршрутам, построенным с учётом пробок.

Помимо этого, в случае обнаружения пуска ракеты/гранаты автоматика должна на основе данных об окружающей местности определить возможные позиции, обеспечивающие укрытие от попадания ракеты/гранаты. Далее, в зависимости от активированного режима, боевая машина или в автоматическом режиме совершает короткий энергичный бросок для уклонения от ракеты/гранаты, или выдаёт тревожный сигнал с отображение на обзорном экране защищённых позиций, после чего водителю-оператору достаточно ткнуть в выбранную позицию на сенсорном экране, после чего машина совершит защитный манёвр автоматически.

Разумеется, при работе таких систем должно учитываться местоположение расположенных вблизи союзных боевых машин и спешенных бойцов.

При стрельбе из ручных противотанковых гранатомётов (РПГ) и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) с расстояния 500-5000 метров, в зависимости от расстояния и типа ракеты/гранаты, между выстрелом и моментом попадания в боевую машину пройдёт порядка 3-15 секунд, что может быть вполне достаточно для осуществления энергичного защитного манёвра как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме.

Вывод

Продвинутые системы маскировки и повышенная манёвренность не заменят броню и комплексы активной защиты, но могут их дополнить, существенно повысив выживаемость перспективных наземных боевых машин на поле боя.

Обеспечивать эффективную работу продвинутых систем активной маскировки и повышенную маневренность перспективных наземных боевых машинах поможет внедрение систем электродвижения.

Источник