Урок 13

Хранение и передача информации (§§ 7, 8)

Содержание урока

Передача информации

Передача информации

|  |  |

|

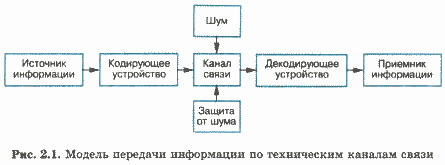

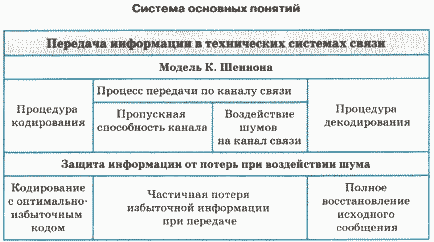

• Распространение информации происходит в процессе ее передачи. • Процесс передачи информации протекает от источника к приемнику по информационным каналам связи. В этом параграфе более подробно будут рассмотрены технические системы передачи информации. Ранее уже говорилось о том, что первой в истории технической системой передачи информации стал телеграф. В 1876 году американец Александр Белл изобрел телефон. На основании открытия немецким физиком Генрихом Герцем электромагнитных волн (1886 год), А. С. Попов в России в 1895 году и почти одновременно с ним в 1896 году Г. Маркони в Италии изобрели радио. Телевидение и Интернет появились в XX веке. Модель передачи информации К. ШеннонаВсе перечисленные способы информационной связи основаны на передаче на расстояние физического (электрического или электромагнитного) сигнала и подчиняются некоторым общим законам. Исследованием этих законов занимается теория связи, возникшая в 1920-х годах. Математический аппарат теории связи — математическую теорию связи разработал американский ученый Клод Шеннон. Клодом Шенноном была предложена модель процесса передачи информации по техническим каналам связи, представленная схемой на рис. 2.1. Работу такой схемы можно пояснить на знакомом всем процессе разговора по телефону. Источником информации является говорящий человек. Кодирующим устройством — микрофон телефонной трубки, с помощью которого звуковые волны (речь) преобразуются в электрические сигналы. Каналом связи служит телефонная сеть (провода, коммутаторы телефонных узлов, через которые проходит сигнал). Декодирующим устройством является телефонная трубка (наушник) слушающего человека — приемника информации. Здесь пришедший электрический сигнал превращается в звук. В теме «Информация. Представление информации» уже говорилось о кодировании на примере передачи информации через письменный документ. Кодирование там было определено как процесс представления информации в виде, удобном для ее хранения и/или передачи.

Современные компьютерные системы передачи информации — компьютерные сети, работают по тому же принципу. Есть процесс кодирования, преобразующий двоичный компьютерный код в физический сигнал того типа, который передается по каналу связи. Декодирование заключается в обратном преобразовании передаваемого сигнала в компьютерный код. Например, при использовании телефонных линий в компьютерных сетях функции кодирования/декодирования выполняет прибор, который называется модемом. Пропускная способность канала и скорость передачи информацииРазработчикам технических систем передачи информации приходится решать две взаимосвязанные задачи: как обеспечить наибольшую скорость передачи информации и как уменьшить потери информации при передаче. К. Шеннон был первым ученым, взявшимся за решение этих задач и создавшим новую для того времени науку — теорию информации. Шеннон определил способ измерения количества информации, передаваемой по каналам связи. Им было введено понятие пропускной способности канала как максимально возможной скорости передачи информации. Эта скорость измеряется в битах в секунду (а также килобитах в секунду, мегабитах в секунду).

• телефонные линии; • электрическая кабельная связь; • оптоволоконная кабельная связь; • радиосвязь. Пропускная способность телефонных линий — десятки и сотни Кбит/с; пропускная способность оптоволоконных линий и линий радиосвязи измеряется десятками и сотнями Мбит/с. Скорость передачи информации связана не только с пропускной способностью канала связи. Представьте себе, что текст на русском языке, содержащий 1000 знаков, передается с использованием двоичного кодирования. В первом случае используется телеграфная 5-разрядная кодировка. Во втором случае — компьютерная 8-разрядная кодировка. Тогда длина кода сообщения в первом случае составит 5000 битов, во втором случае — 8000 битов. При передаче по одному и тому же каналу второе сообщение будет передаваться дольше в 1,6 раза (8000/5000). Отсюда, казалось бы, следует вывод: длину кода сообщения нужно делать минимально возможной.

Шум, защита от шумаТермином «шум» называют разного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Такие помехи, прежде всего, возникают по техническим причинам, таким как плохое качество линий связи, незащищенность друг от друга различных потоков информации, передаваемых по одним и тем же каналам. Существуют и другие источники помех, имеющие физическое происхождение. Иногда, например, беседуя по телефону, мы слышим шум, треск, мешающие понять собеседника, или на наш разговор накладывается разговор других людей. Наличие шума приводит к потере передаваемой информации. В таких случаях необходима защита от шума. Для этого в первую очередь применяются технические способы защиты каналов связи от воздействия шумов. Такие способы бывают самыми разными, иногда простыми, иногда очень сложными. Например: использование экранированного кабеля вместо «голого» провода; применение разного рода фильтров, отделяющих полезный сигнал от шума и пр. Шеннон разработал специальную теорию кодирования, дающую методы борьбы с шумом. Одна из важных идей этой теории состоит в том, что передаваемый по линии связи код должен быть избыточным. За счет этого потеря какой-то части информации при передаче может быть компенсирована. Например, если при разговоре по телефону вас плохо слышно, то, повторяя каждое слово дважды, вы имеете больше шансов на то, что собеседник поймет вас правильно. В системах передачи информации используется так называемое помехоустойчивое кодирование, вносящее определенную избыточность. Однако нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведет к задержкам и удорожанию связи. Теория кодирования как раз и позволяет получить такой код, который будет оптимальным: избыточность передаваемой информации будет минимально возможной, а достоверность принятой информации — максимальной. Большой вклад в научную теорию связи внес известный советский ученый Владимир Александрович Котельников. В 1940-1950-х годах им получены фундаментальные научные результаты по проблеме помехоустойчивости систем передачи информации. В современных системах цифровой связи для борьбы с потерей информации при передаче часто применяется следующий прием. Все сообщение разбивается на порции — блоки. Для каждого блока вычисляется контрольная сумма (сумма двоичных цифр), которая передается вместе с данным блоком. В месте приема заново вычисляется контрольная сумма принятого блока и, если она не совпадает с первоначальной суммой, передача данного блока повторяется. Так происходит до тех пор, пока исходная и конечная контрольные суммы не совпадут. Вопросы и задания1. Для чего нужна процедура кодирования передаваемой информации? 2. Что такое декодирование? Каким должен быть его результат? 3. Каким техническим средством связи вы чаще всего пользуетесь? Замечали ли вы при этом факты потери информации? 4. Назовите устройства кодирования и декодирования при использовании радиосвязи. 5. Что такое шум по отношению к системам передачи данных? 6. Какие существуют способы борьбы с шумом? 7. Пропускная способность канала связи 100 Мбит/с. Уровень шума пренебрежимо мал (например, оптоволоконная линия). Определите, за какое время по каналу будет передан текст, информационный объем которого составляет 100 Кб. 8. Пропускная способность канала связи 10 Мбит/с. Канал подвержен воздействию шума, поэтому избыточность кода передачи составляет 20%. Определите, за сколько времени по каналу будет передан текст, информационный объем которого составляет 100 Кб. Следующая страница Источник Способы защиты от шума информатикаДополнение к главе 1 1.1. Передача информации по техническим каналам связи Основные темы параграфа: ♦ схема К. Шеннона; Схема К. Шеннона Американским ученым, одним из основателей теории информации, Клодом Шенноном была предложена схема процесса передачи информации по техническим каналам связи, представленная на рис. 1.3.

Работу такой схемы можно пояснить на знакомом всем процессе разговора по телефону. Источником информации является говорящий человек. Кодирующим устройством — микрофон телефонной трубки, с помощью которого звуковые волны (речь) преобразуются в электрические сигналы. Каналом связи является телефонная сеть (провода, коммутаторы телефонных узлов, через которые проходит сигнал). Декодирующим устройством является телефонная трубка (наушник) слушающего человека — приемника информации. Здесь пришедший электрический сигнал превращается в звук. Связь, при которой передача производится в форме непрерывного электрического сигнала, называется аналоговой связью. Кодирование и декодирование информации Под кодированием понимается любое преобразование информации, идущей от источника, в форму, пригодную для ее передачи по каналу связи. На заре эры радиосвязи применялся код азбуки Морзе. Текст преобразовывался в последовательность точек и тире (коротких и длинных сигналов) и передавался в эфир. Принимавший на слух такую передачу человек должен был суметь декодировать код обратно в текст. Еще раньше азбука Морзе использовалась в телеграфной связи. Передача информации с помощью азбуки Морзе — это пример дискретной связи. В настоящее время широко используется цифровая связь, когда передаваемая информация кодируется в двоичную форму (0 и 1 — двоичные цифры), а затем декодируется в текст, изображение, звук. Цифровая связь, очевидно, тоже является дискретной. Шум и защита от шума. Теория кодирования К. Шеннона Термином «шум» называют разного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Такие помехи прежде всего возникают по техническим причинам: плохое качество линий связи, незащищенность друг от друга различных потоков информации, передаваемых по одним и тем же каналам. Часто, беседуя по телефону, мы слышим шум, треск, мешающие понять собеседника, или на наш разговор накладывается разговор других людей. В таких случаях необходима защита от шума. В первую очередь применяются технические способы защиты каналов связи от воздействия шумов. Такие способы бывают самыми разными, иногда — простыми, иногда — очень сложными. Например, использование экранированного кабеля вместо «голого» провода; применение разного рода фильтров, отделяющих полезный сигнал от шума, и пр. Клодом Шенноном была разработана специальная теория кодирования, дающая методы борьбы с шумом. Одна из важных идей этой теории состоит в том, что передаваемый по линии связи код должен быть избыточным. За счет этого потеря какой-то части информации при передаче может быть компенсирована. Например, если при разговоре по телефону вас плохо слышно, то, повторяя каждое слово дважды, вы имеете больше шансов на то, что собеседник поймет вас правильно. Однако нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведет к задержкам и удорожанию связи. Теория кодирования К. Шеннона как раз и позволяет получить такой код, который будет оптимальным. При этом избыточность передаваемой информации будет минимально возможной, а достоверность принятой информации — максимальной. В современных системах цифровой связи часто применяется следующий прием борьбы с потерей информации при передаче. Все сообщение разбивается на порции — пакеты. Для каждого пакета вычисляется контрольная сумма (сумма двоичных цифр), которая передается вместе с данным пакетом. В месте приема заново вычисляется контрольная сумма принятого пакета, и если она не совпадает с первоначальной, то передача данного пакета повторяется. Так происходит до тех пор, пока исходная и конечная контрольные суммы не совпадут. Коротко о главном Любая техническая система передачи информации состоит из источника, приемника, устройств кодирования и декодирования и канала связи. Под кодированием понимается преобразование информации, идущей от источника, в форму, пригодную для ее передачи по каналу связи. Декодирование — это обратное преобразование. Шум — это помехи, приводящие к потере информации. В теории кодирования разработаны методы представления передаваемой информации с целью уменьшения ее потерь под воздействием шума. Вопросы и задания 1. Назовите основные элементы схемы передачи информации, предложенной К. Шенноном. 1.2. Архивирование и разархивирование файлов Основные темы параграфа: ♦ проблема сжатия данных; Проблема сжатия данных Вы уже знаете, что с помощью глобальной сети Интернет пользователь получает доступ к огромным информационным ресурсам. В сети можно найти редкую книгу, реферат практически по любой теме, фотографии и музыку, компьютерную игру и многое другое. При передаче этих данных по сети могут возникнуть проблемы из-за их большого объема. Пропускная способность каналов связи еще достаточно ограничена. Поэтому время передачи может быть слишком большим, а это связано с дополнительными финансовыми расходами. Кроме того, для файлов большого размера может оказаться недостаточно свободного места на диске. Решение проблемы заключается в сжатии данных, которое ведет к сокращению объема данных при сохранении закодированного в них содержания. Программы, осуществляющие такое сжатие, называются архиваторами. Первые архиваторы появились в середине 1980-х годов XX века. Главной целью их использования была экономия места на дисках, информационный объем которых в те времена был значительно меньше объема современных дисков. Сжатие данных (архивирование файлов) происходит по специальным алгоритмам. В этих алгоритмах чаще всего используются две принципиально различающиеся идеи. Алгоритм сжатия с использованием кода переменной длины Первая идея: использование кода переменной длины. Данные, подвергающиеся сжатию, специальным образом делят на части (цепочки символов, «слова»). Заметим, что «словом» может быть и отдельный символ (код АSСII). Для каждого «слова» находится частота встречаемости: отношение количества повторений данного «слова» к общему числу «слов» в массиве данных. Идея алгоритма сжатия информации: кодировать наиболее часто встречающиеся «слова» кодами меньшей длины, чем редко встречающиеся «слова». При этом можно существенно сократить объем файла. Такой подход известен давно. Он используется в азбуке Морзе, где символы кодируются различными последовательностями точек и тире, причем чаще встречающиеся символы имеют более короткие коды. Например, часто используемая буква «А» кодируется так: • -. А редкая буква «Ж» кодируется: • • • -. В отличие от кодов одинаковой длины, в этом случае возникает проблема отделения кодов букв друг от друга. В азбуке Морзе эта проблема решается с помощью «паузы» (пробела), которая, по сути, является третьим символом алфавита Морзе, то есть алфавит Морзе не двух-, а трех символьный. Информация в памяти ЭВМ хранится с использованием двух символьного алфавита. Специального символа-разделителя нет. И все же удалось придумать способ сжатия данных с переменной длиной кода «слов», не требующий символа-разделителя. Такой алгоритм называется алгоритмом Д. Хаффмена (впервые опубликован в 1952 году). Все универсальные архиваторы работают по алгоритмам, подобным алгоритму Хаффмена. Алгоритм сжатия с использованием коэффициента повторения Вторая идея: использование коэффициента повторения. Смысл алгоритма, основанного на этой идее, заключается в следующем: если в сжимаемом массиве данных встречается цепочка из повторяющихся групп символов, то ее заменяют парой: число (коэффициент) повторений — группа символов. В этом случае для длинных повторяющихся цепочек выигрыш памяти при сжатии может быть очень большим. Данный метод наиболее эффективен при упаковке графической информации. Программы-архиваторы создают архивные файлы (архивы). Архив представляет собой файл, в котором в сжатом виде хранятся один или несколько файлов. Для использования заархивированных файлов необходимо произвести их излечение из архива — разархивирование. Все программы-архиваторы обычно предоставляют следующие возможности: • добавление файлов в архив; В настоящее время наиболее популярны архиваторы WinRar и WinZip. WinRar обладает более широкими возможностями по сравнению с WinZip. В частности, он дает возможность создания многотомного архива (это удобно, если архив необходимо скопировать на дискету, а его размер превышает 1,44 Мбайт), а также возможность создания самораспаковывающегося архива (в этом случае для извлечения данных из архива не нужен сам архиватор). Приведем пример выгоды использования архиваторов при передаче данных по сети. Размер текстового документа, содержащего параграф, который вы сейчас читаете, — 31 Кб. Если этот документ заархивировать с помощью WinRar, то размер архивного файла составит всего 6 Кб. Как говорится, выгода налицо. Пользоваться программами-архиваторами очень просто. Чтобы создать архив, нужно сначала выбрать файлы, которые необходимо в него включить, затем установить необходимые параметры (способ архивации, формат архива, размер тома, если архив многотомный), и, наконец, отдать команду СОЗДАТЬ АРХИВ. Похожим образом происходит обратное действие — извлечение файлов из архива (распаковка архива). Во-первых, нужно выбрать файлы, извлекаемые из архива, во-вторых, определить, куда должны быть помещены эти файлы, и, наконец, отдать команду ИЗВЛЕЧЬ ФАЙЛЫ ИЗ АРХИВА. Подробнее с работой программ-архиваторов вы познакомитесь на практических занятиях. Коротко о главном Сжатие информации производится с помощью специальных программ-архиваторов. Чаще всего в алгоритмах сжатия используются два метода: использование кода переменной длины и использование коэффициента повторения группы символов. Вопросы и задания 1. В чем различие кодов постоянной и переменной длины? И. Семакин, Л. Залогова, С. Русаков, Л. Шестакова, Информатика, 9 класс Открытый урок информатики, школьный план, рефераты информатики, всё школьнику для выполнения домашнего задания, скачать информатику 9 класс Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам. Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь — Образовательный форум. Источник |

Из курса основной школы вам известно:

Из курса основной школы вам известно:

Однако существует другая проблема, которая на рис. 2.1 отмечена словом «шум».

Однако существует другая проблема, которая на рис. 2.1 отмечена словом «шум».

Хранение и передача информации (§§ 7, 8)

Хранение и передача информации (§§ 7, 8)