- Моя оборона: 6 видов психозащит, которые оберегают нас от травматического опыта

- 1. Отрицание

- Диагноз становится настолько шокирующим откровением, что по возвращении в палату у больного случается повторный удар.

- 2. Вытеснение

- 3. Рационализация

- 4. Обесценивание

- «Как бороться с клещом? 1. Кусай первым. 2. Размещай мемы про клещей — осмеянный клещ слаб».

- 5. Примитивная идеализация

- Читайте также:

- Ребенок спрашивает: «Почему идет дождь?» Ему не так важно получить разъяснение, почему вода льется с неба. Главное — удостовериться, что мир функционирует «правильно», он безопасен, и родители знают, как с этим миром управляться. Для ребенка логично обидеться на родителей за то, что они утром в субботу «не остановили дождь, ведь мы планировали пойти в зоопарк».

- Читайте также:

- 6. Интеллектуализация

- Защита ПО от копирования и взлома: основные методы и стратегии

- Но что можно сделать для защиты своего ПО?

- Виды защит

Моя оборона: 6 видов психозащит, которые оберегают нас от травматического опыта

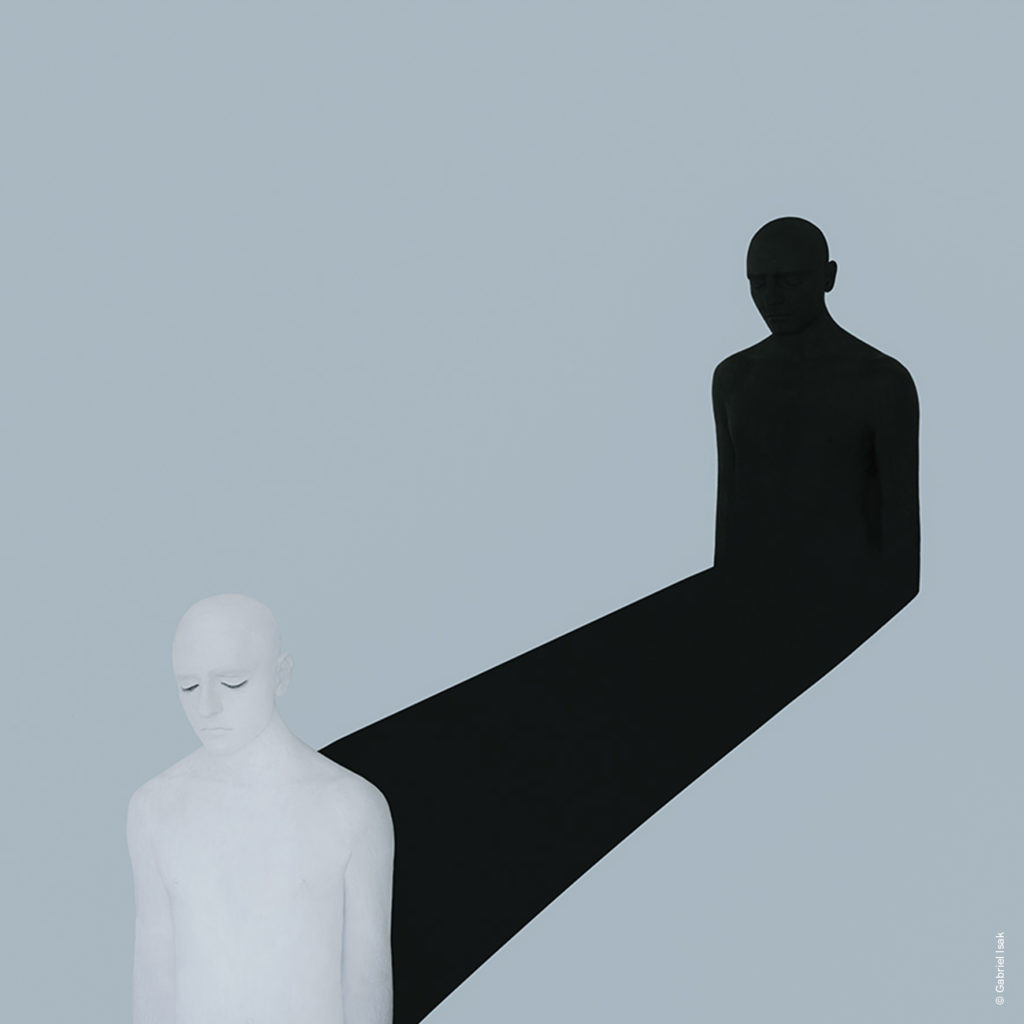

Реальность так часто бывает травмирующей и невыносимой, что в ходе эволюции мы освоили разные виды психологических защит — они оберегают нашу психику наподобие того, как иммунитет охраняет наше тело. Психозащиты действуют эффективно и без участия сознания, но разобраться в механизмах их работы всё же стоит: это мощный инструмент, но у него есть свои минусы, и их необходимо учитывать. Отрицание, обесценивание, идеализация — рассказываем о наиболее распространенных видах нашей психической самообороны.

Человек — существо высокоадаптивное, но, в отличие от барсуков, крыс и сахарных поссумов, которых эволюция тоже научила хорошо и быстро приспосабливаться к цветущему многообразию мира, homo sapiens может управлять уровнем своего адаптационного скилла.

Есть врожденные задатки (разный темперамент, особенности телесной конституции и т. п.), повышающие нашу приспособляемость, но практически при любых вводных человек волен «прокачать» ее, равно как и свести на нет.

Адаптация на уровне физиологии — способность организма поддерживать состояние, нужное для выживания и развития. Иммунная система защищает нас от воздействия вредных веществ и микроорганизмов, гомеостаз сохраняет тело в норме при различных воздействиях внешней среды.

Что касается психики, то ее адаптационные механизмы — это психологические защиты. Они смягчают негатив и функционируют неосознанно, как и наше тело, работающее на автомате. О психологических защитах как основе процесса сопротивления писал еще в конце XIX века Зигмунд Фрейд, а его дочь Анна Фрейд продолжила тему в труде «Эго и механизмы защиты».

Стройной классификации психологических защит нет, но можно говорить о наиболее типичных и распространенных.

1. Отрицание

Отказ признавать травмирующий опыт, негативные эмоции, шокирующую информацию; нежелание признавать свое бедственное положение или тяжелый диагноз.

Разбивший чашку ребенок может, глядя в глаза, утверждать, что он этого не делал, сам веря в это — ситуация настолько травматична, что психика не примиряется с фактом уничтожения ценного предмета. И отрицает этот факт.

Госпитализированный с острым инфарктом пациент лежит под капельницей, опутанный проводами аппаратуры. С ним в палате — другие такие же госпитализированные. Он слышит, как врачи обсуждают его диагноз. Казалось бы, понятно, что с ним произошло.

Но понимания нет. Через какое-то время, когда он уже пошел на поправку, пациент отправляется прогуляться в больничный двор и встречает врача. Тот делает ему замечание: «Вам нельзя выходить на улицу после такого тяжелого инфаркта!»

Диагноз становится настолько шокирующим откровением, что по возвращении в палату у больного случается повторный удар.

Психологическую защиту сняли слишком неделикатно…

Отрицание может быть перцептивным (искажающим восприятие) и когнитивным (искажающим сознание). Преподаватель, который не может установить в лектории дисциплину, смиряется с шумом в аудитории одним из таких способов:

- «шумят, но не громко — это нормально, у других то же самое» (бессознательное искажение на уровне восприятия — ложная информация снижает тревогу, поддерживает самооценку),

- «шумят, потому что им интересно — они живо обсуждают мой спич» (когнитивное искажение — отрицание осознается, но воспринимается противоположным образом — как положительное).

2. Вытеснение

Подавление или исключение травмирующей информации — вытесненное избирательно «забывается», но всегда стремится вернуться из бессознательного. Чтобы поддерживать вытеснение, нужно затрачивать энергию, а этого нельзя делать вечно. При определенных обстоятельствах (например, во сне, во время болезни или при алкогольной интоксикации) травмирующая информация возвращается — это как минимум очень неприятно…

Механизм вытеснения срабатывает благодаря особенностям восприятия: если на органы чувств воздействует стимул, не сочетающийся с остальными психическими явлениями, он остается за пределами сознания. Так, например, привыкают к заводскому шуму или бою часов.

3. Рационализация

Обоснование собственного поведения, ситуации или травмирующего опыта, при которых «объективность» аргументов и их выбор — мнимые, а желание оправдать себя не осознается.

Например, малодушие может быть рационализировано осторожностью, неоправданная агрессия — необходимостью «защищаться», «быть сильным» и т. п.

Это не самообман, поскольку сохраняется уверенность, что ты «говоришь правду», «служишь идеалам», «отстаиваешь принципы».

Есть несколько типов рационализации:

- актуальная — защитный механизм рационального объяснения срабатывает после совершения неприемлемого поступка («мне не оставили выбора, на моем месте любой поступил бы так же»),

- предвосхищающая — подготовка, планирование и воспроизводство логики самооправдания до наступления травмирующей ситуации («я ненавижу начальника-сатрапа, но еще больше ненавижу себя, когда расхваливаю его, говоря тосты — скоро корпоратив, мне опять придется это делать. Прощу себя за это, ведь на мне ипотека»),

- прямая/непрямая — «не буду писать „Тотальный диктант“ — боюсь плохого результата. Да и все боятся, просто скрывают» (прямая рационализация) / «не буду писать, добираться до места его проведения далеко, придется рано вставать, да и дел выше крыши» (непрямая),

- для себя и других — по принципу «не очень-то и хотелось» — неуспех объясняется себе и окружающим занижением качеств изначально желаемого. Лиса из поучительного сочинения Эзопа рационализирует, не получив вожделенный виноград — «он зеленый». Этот вид психологической защиты связан с другим — с обесцениванием.

4. Обесценивание

Лишение человека/вещи/чувства/ситуации ценности. Защитный механизм включается либо при самооправдании, либо при невозможности пережить чужой успех, либо чтобы побороть страх перед кем-либо.

«Как бороться с клещом? 1. Кусай первым. 2. Размещай мемы про клещей — осмеянный клещ слаб».

Обесценить можно самого себя:

- «если я не добился этого, значит, мне это не нужно — это ерунда»,

- «если у меня не получилось добиться этого, я этого не стою».

- «да кто он такой, его никто не знает, только кучка таких же идиотов (о человеке, добившемся успеха)»,

- «получил „пять“ на экзамене? наверное, почти все так же сдали — предмет же проходной. Но все равно рад за тебя, поздравляю».

Часто обесценивание является оборотной стороной другого механизма защиты — идеализации.

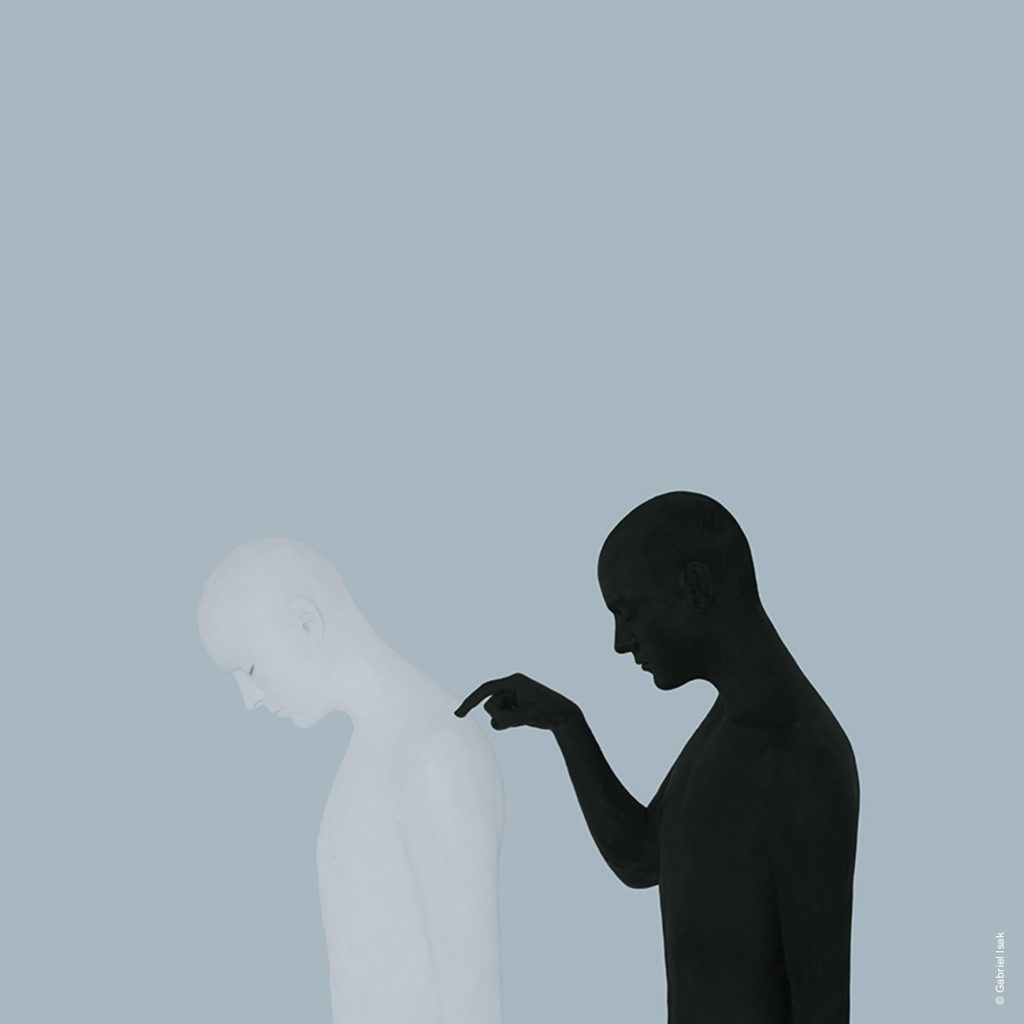

5. Примитивная идеализация

Она выражается в бессознательном представлении о ком-либо как о всемогущем защитнике. Инфантильная установка, корнями уходящая в уверенность из раннего детства: родители способны на все.

На определенном этапе такая установка может помочь ребенку обрести почву под ногами, необходимую для дальнейшего нормального развития.

Читайте также:

Ребенок спрашивает: «Почему идет дождь?» Ему не так важно получить разъяснение, почему вода льется с неба. Главное — удостовериться, что мир функционирует «правильно», он безопасен, и родители знают, как с этим миром управляться. Для ребенка логично обидеться на родителей за то, что они утром в субботу «не остановили дождь, ведь мы планировали пойти в зоопарк».

С возрастом придет понимание того, как формируются осадки, но сама логика «родители способны на все» может остаться. Ощущение, что на кого-то можно целиком и полностью положиться, временно избавляет от тревоги, но создает сильнейшую эмоциональную зависимость.

Склонные к идеализации люди постоянно находятся в поиске нового обладателя всемогущества, рано или поздно находят его и неминуемо разочаровываются, запуская в ход предыдущий механизм защиты — обесценивание.

Читайте также:

Еще один механизм психозащиты, идущий из детства, — примитивная изоляция. Это уход от эмоционального напряжения в фантазию, сон или измененное сознание. Детство закончилось, а привычка засыпать, чтобы избавиться от тягостного эмоционального фона или переизбытка эмоций, может остаться.

Более «взрослый» вариант примитивной изоляции — интеллектуализация.

6. Интеллектуализация

В отличие от предыдущего типа, эта защита сохраняет эмоциональное состояние, испытываемое как травмирующее, но переводит его «на интеллектуальный уровень». Человек отстраняется от своих чувств и переживаний, теоретизирует по их поводу, рационально объясняя их механизмы.

Зависимость поведения от эмоций таким образом снижается — и это положительный эффект такой защиты. Формируется взвешенное, спокойное, предсказуемое поведение, которое воспринимается окружающими как зрелое.

Минус интеллектуализации — искаженное восприятие действительности (это относится к любой психозащите). Снижается уровень эмпатии, а это не способствует общению и особенно близким отношениям.

Перечисленными вариантами перечень психологических защит не ограничивается. Но можно выделить так называемые протективные (они не допускают травматический опыт в сознание — проекция, отрицание, вытеснение, идеализация) и дефензивные (они допускают травмирующую информацию — рационализация, интеллектуализация).

Например, механизм интроекции присоединяет личность к чужому «я», чужой среде или образу жизни. Пример — подражание киноактерам или звездам музыкальной индустрии: копирование прически, манеры одеваться и т.п. Принцип «мы все — одна семья» в корпорациях-сектах также срабатывает благодаря механизму интроекции.

При проекции человек ошибочно воспринимает внутреннее как приходящее извне («в этом городе злость разлита в воздухе, такое ощущение, что каждый здесь меня ненавидит»).

Реактивное образование (или инверсия желаний) заменяет травмирующие мысли и чувства на прямо противоположные (гиперопека — следствие бессознательной неприязни к ребенку, мальчики «обижают» девочек, скрывая от самих себя симпатию к ним).

Не исключено, что в XXI веке появятся новые виды психологических защит. Не исключено, что узнаем мы о них только тогда, когда уже вовсю будем ими пользоваться.

Источник

Защита ПО от копирования и взлома: основные методы и стратегии

По статистике, приведенной в исследовании 2018 BSA Global Software Survey:

- Нелицензированное (пиратское) ПО составляет 37% от всего объема программного обеспечения, установленного на персональных ПК по всему миру.

- Стоимость контрафактного ПО оценивается в $46 млрд.

- Malware, которыми заражены многие пиратские программы, загружаемые из сторонних источников, обходятся бизнесу в $359 млрд в год.

- Потери от взлома лицензионного ПО составляют порядка $600 млрд ежегодно.

Все мы знаем, что среди пользователей есть те, кто честно покупает программу и использует ее по назначению, а есть и те, кто взламывает ПО тем или иным образом и работает с ним сам либо же продает.

Напоминаем: для всех читателей «Хабра» — скидка 10 000 рублей при записи на любой курс Skillbox по промокоду «Хабр».

Разработчики программного обеспечения, которые создают платные продукты, вряд ли хотят потратить несколько лет своей жизни на программу, которую тут же взломают и станут использовать бесплатно. Проблемой могут стать и репутационные потери: например, при загрузке взломанного ПО определенной компании, которое заразит ПК пользователя внедренным злоумышленником вирусом, жертва, вероятно, будет обвинять в происшедшем не взломщика, а производителя.

Что касается доходов, то по данным BSA бизнес, который решит серьезно отнестись к защите своих программных продуктов, может рассчитывать на повышение прибыли примерно на 11% (впрочем, важно понимать, что это среднее значение).

Но что можно сделать для защиты своего ПО?

Есть много различных решений для лицензирования и защиты программного обеспечения. Прежде чем выбрать какой-то для себя, стоит ответить на несколько важных вопросов.

Во-первых, необходимо определиться с тем, какой уровень защиты может понадобиться вашему конкретному проекту. Не стоит палить из пушки по воробьям, выбор должен быть адекватным. Многие разработчики совершают здесь ошибку, используя более мощную (и дорогую) защиту, чем в действительности нужно.

Во-вторых, нужно спросить себя, сколько вы готовы потратить на защиту. Ответ может быть сложным, поэтому, чтобы сделать правильный выбор, стоит проанализировать то, что может понадобиться именно вам.

Затем, когда вы со всем определитесь, можно начинать выбирать защиту, исходя из стратегии использования программного продукта.

Ключевые элементы защиты

Все начинается с выбора принципа лицензирования: необходимо выбрать, как за ваш продукт будут платить. Существует множество разновидностей, в целом их можно разделить на четыре типа:

- Одноразовый платеж. За ваше ПО платят раз, после чего могут пользоваться неограниченное время.

- Функциональные ограничения. Дополнительные возможности пользователь может открыть за дополнительную плату.

- Временная лицензия. Вы «сдаете приложение в аренду», то есть речь идет о подписке.

- Многоуровневая. Представляет собой комбинацию названных методов. Пользователь получает Silver-, Gold- или Platinum-версию ПО при соответствующей оплате.

После того как вы определились со стратегией лицензирования, пора начать поиски программных технологий защиты. И здесь стоит помнить о таких нюансах, как возможность подключения ПО к интернету, его специализация, вид платформы, для которой предназначен софт, и прочее.

Еще раз подчеркнем важность выбора адекватной защиты. Если вы собираетесь защитить свой велосипед методом, который применяется в Форт-Ноксе, это вряд ли можно назвать разумным. Есть и обратная зависимость: если хотите защитить Форт-Нокс, не используйте для этого велосипедный замок, это бесполезно, взлом гарантирован. В целом, стратегия лицензирования должна соответствовать цене самого продукта.

Виды защит

Как и говорилось выше, есть различные опции для защиты ПО от взлома и копирования. Эти опции могут отличаться по стоимости, уровню защиты и специализации.

Защита по «доверию». Здесь вы рассчитываете на то, что пользователи будут платить без всяких проблем. Один пользователь — одна лицензия, вечная. В принципе, затрат с вашей стороны практически нет. Как только приложение скомпилировано, его можно начать распространять. Но проблема в том, что если ваш продукт станет популярным, то кто-то точно его взломает, начав раздавать. Защиты от взлома в таком случае нет, она нулевая.

Речь идет о защите без подключения к интернету. Обычно реализуется такая схема сразу после компиляции программы. Чаще всего используется программная оболочка с определенными настройками. Защищенная программа не подключается для проверки целостности ни к каким внешним серверам. В принципе, обойти такую защиту можно без всяких проблем.

Здесь уже речь идет о более серьезном методе — проверке лицензии при помощи сервера лицензирования. В этом случае требуются относительно высокие затраты в начале и периодические расходы позже. Как и в предыдущем варианте, используется программная оболочка, но параметры лицензирования чекаются и настраиваются в онлайне.

При желании можно добавить опции проверки ПО: как используется, есть лицензия или нет. Если требуется постоянное подключение к сети, то продукт, скорее всего, будет работать не всегда и не везде.

Степень серьезности такой защиты — между средним и высоким уровнем.

Один из наиболее надежных методов, который сочетает в себе преимущества всех прочих стратегий. За лицензирование отвечает электронный USB-ключ, которому не требуется подключение к сети. Цена каждого ключа для разработчика низкая, нет периодических дополнительных трат. Реализовать можно как при помощи API, так и посредством программной оболочки.

Достоинством такого метода является то, что лицензию можно убрать за пределы операционной системы, ключ хранится вне ПК. Ключ либо очень сложно, либо вообще невозможно скопировать. ПО, которое защищено при помощи аппаратного ключа, может использоваться на тех системах, где нет подключения к сети. Это, к примеру, правительственные объекты или промышленность. Еще один плюс в том, что электронному ключу не требуются различные решения для разных программных сред, а возможности лицензирования очень гибкие.

Решения на основе аппаратного ключа можно развернуть буквально за минуты, они поддерживаются практически любыми версиями операционных систем.

Правда, помните, что поставщик решения (если вы не можете создать аппаратный ключ самостоятельно) должен делать все быстро, чтобы не возникла необходимость ожидать партии ключей и, соответственно, переноса старта продаж вашего ПО. Также поставщик должен предоставить простое и эффективное решение, которое быстро разворачивается. Конечно, вы должны доверять поставщику — в противном случае его услугами пользоваться не стоит.

О защите ПО стоит подумать еще на стадии проектирования: после того как проект готов частично или полностью, изменить что-то будет непросто.

Источник