Виды защит от токов КЗ

Электричество, стоящее на службе Человечества уже более ста лет, остается физической сущностью непредсказуемой и опасной – как для технических устройств, использующих его для своей работы, так и для человека, их обслуживающих. Поэтому обязательным элементом систем электрического снабжения, вне зависимости от номинала напряжения и силы тока, являются защитные устройства различного назначения и принципа действия.

Какими бывают защитные устройства

Классификация устройств, которые делают безопасными электрические сети, довольно сложна. По той причине, что одно и то же устройство применяется в различных областях и с разными целями. А алгоритм их работы нередко состоит из нескольких этапов, каждый из которых может быть использован для защиты как единственный метод. Основными критериями классификации являются:

- По сфере применения – для защиты людей или технических устройств.

- По способу реакции – пассивные и активные.

В подавляющем большинстве случаев принцип их работы основан на физическом проявлении действия электрического тока – нагреве или притягивании металлических деталей в поле действия магнитного поля, им порожденного.

Пассивные устройства защиты

В первую очередь, это заземление и зануление. По своей физической сущности они похожи, но по назначению различаются. Защитное действие заземления основано на двух явлениях:

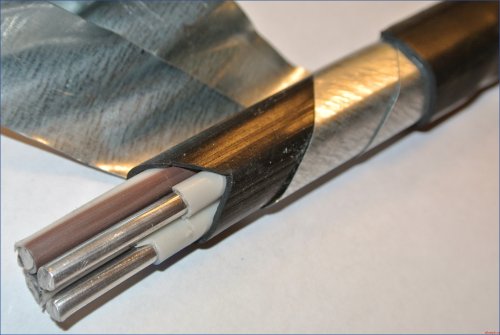

- Ток короткого замыкания, возникающий между фазной линией и нулевым проводником (или между фазами) при малом сопротивлении среды, имеет свойство лавинообразного нарастания силы. Это приводит к возникновению электрической дуги и мгновенному разогреву проводников, участвующих в процессе, что используется для работы активных систем защиты – плавких предохранителей и автоматических выключателей.

- Ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Если корпус электроприбора заземлить, то в случае аварии – частичном пробое фазы на него, человек не получит электрической травмы.

Стоит строго различать техническую нейтраль и заземляющий проводник. Первая является общей точкой трех обмоток силового трансформатора, соединенных звездой. Во время работы электроустановки по ней течет ток.

Ее используют для защиты потребителей трехфазного тока (электродвигателей) в случае межфазного или однофазного короткого замыкания на землю. Второй не имеет мест физического подключения к линиям электропередач и применяется для защиты людей от поражения электрическим током. В статье «Земля в электротехнике» подробно расписаны отличия этих двух понятий.

Частным видом пассивной защиты можно считать работу балластного трансформатора, обеспечивающего стабильность питающего напряжения. Сглаживание происходит за счет того, что возникающий в его сердечнике магнитный поток имеет противоположное породившему его току направление.

Активные устройства защиты

Наиболее разнообразные по принципу работы и назначению виды защиты.

Стабилизаторы

Защита от перепадов напряжения является залогом безаварийной работы многих электроприборов. В цепях переменного тока стабилизаторы делают на основе автотрансформаторов, которые в чистом виде являются пассивными. Для их активизации в схему включается устройство, сравнивающее входное и выходное напряжение. По способу реакции на отклонение от заданных параметров они бывают двух типов:

- Релейные, в которых группа силовых реле обеспечивает переключение точки съема напряжения с обмотки автотрансформатора.

- Серверные – бегунок на автотрансформаторе вращается электромотором специального назначения (сельсин-датчик). Чем больше разница между напряжениями на входе и выходе, тем на больший угол он поворачивается.

Больше узнать о стабилизаторах можно узнать тут.

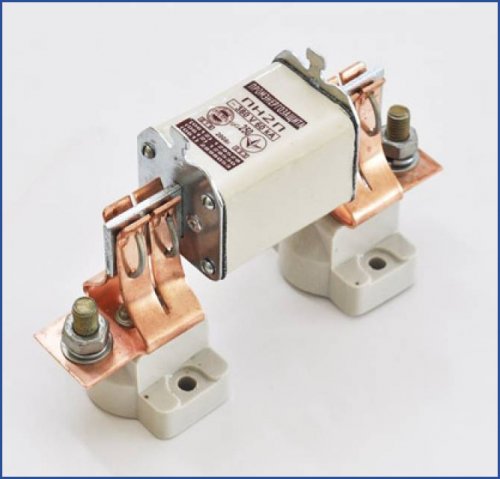

Предохранители, термореле и автоматические выключатели

Недостатком предохранителей является их одноразовость, а также неизбирательность действия: они могут или не успеть отключить потребителя или сделать это слишком рано. Последний случай характерен для запуска асинхронных электродвигателей, обмотки которых соединены треугольником. Он сопровождается трехкратным увеличением силы тока в цепи.

Чрезмерная нагрузка на валу провоцирует увеличение силы тока в обмотках. Это, в свою очередь, ведет к нагреванию чувствительного элемента реле, деформации контактов размыкателя и отключению потребителя от сети. Такие защитные устройства не рассчитаны на мгновенное отключение в случае аварии. В этом их главный недостаток.

Первый срабатывает при превышении тока сверх номинального, возникающего чаще всего при коротком замыкании. Однако, если потребляемый электроустановкой ток выше указанного на корпусе автоматического выключателя, то он будет отключать сеть и при обычных условиях. Достоинство этого прибора в их универсальности и возможности мгновенного отключения потребителей.

Дифференциальные измерители

Это такие аппараты защиты, действие которых основано на определении дисбаланса между фазной линией и технической нейтралью – общей точке трех фазных обмоток, включенных по схеме «звезда». Они могут использоваться как для защиты электроустановок, так и людей. Их называют УЗО – устройство защитного отключения.

Если человек касается токоведущей части и электричество уходит через него в землю, то в нейтральном проводнике движение электронов прекращается, баланс нарушается и во вторичной обмотке возникает ток. Он усиливается и приводит к движению сердечника соленоида, который размыкает контакты. Подробнее об устройстве и принципе работы УЗО читайте здесь.

Защита генераторов и других промышленных электроустановок осуществляется трехфазными УЗО. Принцип их работы тот же, что и однофазного. Однако они способны реагировать не только на замыкание фазы на землю, но также на обрыв одной из них или замыкание между ними.

Отличие дифференциальных автоматов от выключателей в том, что они срабатывают мгновенно, без временной задержки. Поэтому на их корпусе нет буквенных маркировок: A, B, C или D. Только номинал срабатывания, величина которого в тысячи раз меньше, чем у автоматического выключателя.

Для сравнения: автоматический выключатель С32 срабатывает при пятикратном превышении рабочего тока – 160 ампер. УЗО, для которого ток в 32 ампера может быть номинальным, срабатывает при возникновении дисбаланса между фазами, исчисляемому в миллиамперах (стандартными являются значения от 10 до 300 мА).

В последнее время электротехническая промышленность стала выпускать защитные устройства, в которых объединены УЗО и АВ. Их называют «автоматические выключатели дифференциального тока» и обозначают как АВДТ. Они защищают от комплекса аварийных ситуаций: всех видов коротких замыканий, а также физической перегрузки, сопровождающейся нагревом проводников.

Их применение существенно упрощает проведение электромонтажных работ и позволяет одновременно защитить как электроустановку, так и людей, ее обслуживающих. Чтобы научиться отличать АВДТ от УЗО, ознакомьтесь с этой статьей.

Включение устройств защиты в схемы питания электроустановок является обязательным условием их безаварийной эксплуатации. Оно регламентируется своеобразной библией электрика – Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). А также другими документами. Такими, как Правила технической эксплуатации электроустановок (ПУЭ) и Межотраслевые правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (МПОТ).

Источник

Защита от однофазных замыканий на землю

Защита от однофазных замыканий на землю может быть реализована 2-мя способами .

Защита от однофазных замыканий на землю может быть реализована 2-мя способами .

1.Общий (неселективный) контроль состояния изоляции сети относительно земли.

2.Избирательно (селективно) действующие средства, выявляющие замыкания на землю на отдельных присоединениях.

Общий контроль состояния изоляции и выявление однофазных замыканий на землю, как правило, основан на непрерывном измерении напряжения нулевой последовательности в контролируемой электрической сети.

Хотя существуют и другие методы защиты, основанные на контроле естественных высших гармонических составляющих в токах нулевой последовательности, на использовании токов непромышленной частоты, на контроле электрических величин переходного процесса и тд

При непрерывном измерении напряжения нулевой последовательности в контролируемой электрической сети выявляется лишь факт возникновения замыкания.

Но определить на каком из присоединений произошло повреждение, невозможно.

Поэтому приходится их поочередно отключать.

При отключении поврежденного присоединения напряжение нулевой последовательности в сети снижается до фонового уровня.

Этот признак и используется при поиске повреждения.

В соответствии с определением симметричных составляющих напряжение нулевой последовательности представляется так:

Здесь ĖA0, ĖB0, ĖC0 — векторы э.д.с. фаз соответственно А, B, C относительно земли.

Отсюда следует, что в нормальном симметричном режиме, когда потенциал нейтрали сети равен нулю, а модули векторов ĖA0, ĖB0, ĖC0 равны соответствующим модулям векторов фазных э.д.с., напряжение нулевой последовательности в сети Ú = 0.

При замыкании фазы С на землю

Как видно, при металлическом замыкании фазы на землю модуль напряжения нулевой последовательности равен модулю фазной э.д.с. сети. Следовательно, действующее значение напряжения нулевой последовательности равно действующему значению фазного напряжения. Интегральное значение этого напряжения можно контролировать непосредственно с помощью реле, которое подключается к нейтрали сети через ТН (32).

Для контроля напряжения нулевой последовательности часто используется фильтр напряжения нулевой последовательности, построенный на основе трехфазного ТН, вторичные обмотки которого соединены по схеме разомкнутого треугольника (33) . Для измерения текущих значений напряжения нулевой последовательности параллельно катушке реле напряжения KV подключается и вольтметр PV(см. 32 и 33).

Значение напряжения срабатывания (в масштабе первичных величин) выбирается по условию отстройки от максимально возможного напряжения нулевой последовательности, возникающего в контролируемой сети в нормальных для нее режимах:

Здесь UСЗ — действующее (первичное) значение напряжения срабатывания защиты; U0HP MAX — наибольшее возможное в нормальных режимах действующее (первичное) значение напряжения нулевой последовательности в контролируемой сети.

Значение напряжения U0HP MAX определяется предельно допустимым потенциалом нейтрали (UN MAX), которое, в свою очередь, обусловлено степенью несимметрии емкостей фаз сети относительно земли:

U N MAX = (5 — 10) % UФ НОМ,

где UФ НОМ — номинальное фазное напряжение сети.

Кроме этого, напряжение нулевой последовательности может возникать в сети как проявление замыканий на землю в смежных (внешних) сетях и погрешностей тракта измерений. В результате совместного воздействия этих двух факторов оно может составить 3-5 % UФ НОМ.

Принимая во внимание возможность появления напряжения нулевой последовательности под действием всех отмеченных факторов, как правило, выбирают:

U СЗ = 0,15UФ НОМ.

Напряжение срабатывания реле определяется с учетом коэффициента трансформации ТН (kТН):

При стандартном значении максимального выходного напряжения трансформатора (фильтра) напряжения нулевой последовательности 100 В напряжение срабатывания реле равно 15 В. Это значение напряжения срабатывания иногда устанавливается без расчетов, так как оно соответствует минимально возможному напряжению срабатывания реле типа РН-53/60Д, используемого в защитах.

Время срабатывания защиты выбирается исходя из требований отстройки от действия основных (селективных) защит от однофазных замыканий на землю и может приниматься в диапазоне от 0,5 до 9 секунд.

Защиту от однофазных замыканий на землю, способную действовать селективно (автоматически выявлять поврежденное присоединение), можно выполнить по принципу контроля тока нулевой последовательности в присоединениях. Для реализации этого принципа на каждом присоединении устанавливается трансформатор (фильтр) тока нулевой последовательности (34), в цепь вторичной обмотки которого включается катушка реле тока (35).

При однофазном замыкании на землю на втором присоединении (в точке К1) ток нулевой последовательности в месте установки трансформатора ТА0-2 этого присоединения определяется суммарной емкостью исправной части сети, то есть суммарной емкостью всей сети, кроме собственной емкости поврежденного первого присоединения. Токи нулевой последовательности в местах установки других ТТ нулевой последовательности определяются только собственными емкостями присоединений, на которых установлены эти трансформаторы. Например, ток нулевой последовательности в месте установки ТА0-1 определяется емкостями первого присоединения. Если емкости отдельных присоединений примерно одинаковы и присоединений достаточно много, то ток нулевой последовательности поврежденного присоединения значительно больше, чем других, не поврежденных присоединений. Этот признак используется для автоматического выявления поврежденного присоединения. Таким образом, при возникновении однофазного замыкания на одном из присоединений срабатывает реле тока защиты, установленной на этом присоединении, и формируется сигнал на отключение именно поврежденного присоединения.

Ток срабатывания защиты выбирается по условию отстройки от собственного емкостного тока замыкания на землю контролируемого присоединения. Иными словами, ток срабатывания защиты должен быть больше собственного емкостного тока присоединения (IСПР) во всех нормальных режимах работы контролируемого присоединения и при повреждениях на смежных присоединениях:

Действующее значение первичного тока срабатывания защиты определяется так:

I СЗ = kЗkБРIСПР,

где kЗ и kБР — соответственно коэффициент запаса и коэффициент отстройки от бросков емкостного тока в переходных режимах.

Значение емкостного собственного тока присоединения определяется в соответствии с п. 1.3:

Если конфигурация присоединения может изменяться (например, могут подключаться и отключаться участки кабельных линий или обмотки электрических машин), то в качестве расчетного значения емкости принимается максимально возможное значение.

При реализации защиты на электромеханической элементной базе коэффициент запаса принимается равным 1,2-1,3. Второй коэффициент kBP может иметь значения в диапазоне от 2 до 5. Меньшие значения выбираются, если защита выполняется на реле типа РТЗ-51; средние, если на РТЗ-50, и большие — если на РТ-40/0,2.

Ток срабатывания реле определяется так:

где kT0 — коэффициент трансформации ТТ нулевой последовательности.

Если расчетное значение тока срабатывания защиты меньше, чем минимально возможный ток срабатывания защиты (реле), то ток срабатывания защиты принимается равным этому технически достижимому минимальному значению.

Чувствительность защиты, установленной на присоединении с номером К, оценивается по значению коэффициента чувствительности:

k ЧWK (IСW — IСWK) / IС3WK.

Здесь IСW — суммарный емкостной ток всей сети; IСWK — емкостной ток присоединения с номером К, на котором установлена защита; IС3WK — ток срабатывания защиты, установленной на присоединении К.

Некоторые данные, необходимые для выбора параметров срабатывания защит от однофазных замыканий на землю, приведены в прил. 9.

Пусть имеется электрическая сеть с шиной 10 кВ и присоединенными отходящими линиями (36). Параметры сети приведены в табл. 2.2. Требуется определить параметры срабатывания защит, установленных на первом и втором присоединениях.

Ток срабатывания защиты, установленной на первом присоединении (питание электродвигателя), определяется так:

I C3W1 = k3kБРIСW1.

Принимаются следующие значения коэффициентов (для реализации на реле типа РТЗ-51 и ТТ нулевой последовательности типа ТЗЛМ): k3 = 1,2; kБР = 2,5.

Емкостной ток первого присоединения определяется суммарной емкостью кабельной линии и обмотки статора электродвигателя:

Здесь CW1 = 0,047 мкФ — емкость кабельной линии W1, значение которой получено путем умножения удельной емкости кабеля на длину линии (0,2 км); См = 0,085 мкФ — емкость обмоток статора электродвигателя (табл. П9.1).

Если в рассматриваемой электрической сети имеются крупные электродвигатели, емкости фаз которых неизвестны, то приближенное значение составляющей емкостного тока (ТСМ), определяемой обмотками электродвигателя (при внешнем замыкании на землю), можно получить с помощью эмпирических формул :

I СМ ≈ 0,017 × SНМ (при номинальном напряжении 6 кВ);

I СМ ≈ 0,03 × SНМ (при номинальном напряжении 10 кВ).

Здесь SНМ = РНМ/(cos φН × ηН) — полная номинальная мощность электродвигателя (МВА); РНМ — номинальная активная мощность электродвигателя (МВт); cos φН × ηН — номинальный коэффициент мощности и номинальный к.п.д. электродвигателя соответственно.

Первичный ток срабатывания защиты:

I СЗ W1 = 1,2 × 2,5 × 0,7 = 2,1 А.

Коэффициент чувствительности защиты:

k ЧW1 = (ICW − IСw1)/IСЗW1 = (27,4 — 0,7) / 2,1 = 12,7 > 1,25.

Требования по чувствительности защиты выполняются.

Ток срабатывания защиты, установленной на втором присоединении (линия магистрального типа, протяженность которой может изменяться), определяется так:

I CЗW2 k З k БР I CW2.

Значения коэффициентов (для реализации на реле типа РТЗ-51 и ТТ нулевой последовательности типа ТЗЛМ):kЗ = 1,2; kБР = 2,5.

Емкостной ток второго присоединения определяется суммарной емкостью отдельных участков кабельной линии:

Здесь CW2.1 = 0,17 мкФ; CW2.2 = 0,23 мкФ; CW2.3 = 0,24 мкФ — емкости отдельных участков кабельной линии W2, значения которых получены путем умножения удельной емкости кабеля на длину участка линии .

Тогда первичный ток срабатывания защиты:

I CЗW2 = 1,2 × 2,5 × 3,5 = 10,5 А.

Коэффициент чувствительности защиты:

k ЧW2 = (ICW − ICW2) / IСЗW2 = (27,4 − 3,5) / 10,5 = 2,27 > 1,25

Требования по чувствительности выполняются.

Защита от однофазных замыканий на землю, способная действовать селективно, в электрических сетях с резистивным заземлением нейтрали может быть выполнена по принципу контроля тока нулевой последовательности в присоединениях (так же как и в сетях с изолированной нейтралью).

Методика выбора параметров срабатывания защит от однофазных замыканий на землю, устанавливаемых в сетях этого типа, определяется их особенностями.

Выбор тока срабатывания защит (так же как и защит, устанавливаемых в сетях с изолированной нейтралью) производится по условию отстройки от собственного тока присоединения при внешнем замыкании (этот ток равен емкостному току присоединения, как и в сети с изолированной нейтралью):

I СЗ > IСПР; IСЗ = kЗkБРIСПР.

Однако значения коэффициента отстройки от бросков емкостного тока могут находиться в диапазоне от 1 до 1,5, что позволяет приблизить токи срабатывания к значениям IСПР. Это обусловлено сравнительно низким уровнем броска тока при внешних однофазных замыканиях на землю в сетях с резистивным заземлением нейтрали .

При низкоомном заземлении нейтрали активная составляющая тока в месте повреждения и в месте установки защиты на поврежденном присоединении значительно больше емкостной составляющей. Емкостной составляющей тока можно пренебречь и считать, что защита реагирует на активную составляющую контролируемого тока. Тогда коэффициент чувствительности защиты можно определить так:

k ЧWK = IRW/IСЗWК.

Здесь IRW = Еф /RN — активная составляющая тока в месте установки защиты на поврежденном присоединении; Еф — действующее значение фазной э.д.с. сети; RN — сопротивление заземляющего резистора; IСЗWК — ток срабатывания защиты, установленной на присоединении с номером К.

Если учесть, что ток при повреждении на контролируемом присоединении в этих сетях составляет несколько десятков ампер (определяется параметрами заземляющего резистора), то можно получить значительно более высокую чувствительность защиты от однофазных замыканий на землю, чем в сетях с изолированной нейтралью.

Пусть имеется электрическая сеть 10 кВ (37) с резистивным заземлением нейтрали. Основные параметры сети приведены в табл. 2.3. Требуется определить параметры срабатывания защит, установленных на первом и втором присоединениях, как и в предыдущем примере.

Ток срабатывания защиты, установленной на первом присоединении (питание электродвигателя), определяется так:

I СЗW1 = kЗkБРIСW1.

При реализации защиты на основе реле типа РТЗ-51 и ТТ нулевой последовательности типа ТЗЛМ можно принять: kЗ = 1,2;

Емкостной ток первого присоединения, определяемый суммарной емкостью кабельной линии и обмотки статора электродвигателя (табл. 2.3): IСW1 = 0,7 А.

Первичный ток срабатывания защиты: IСЗW1 = 1,2 × 1,25 × 0,7 = = 1,05 А.

Коэффициент чувствительности защиты, установленной на первом присоединении:

k ЧW1 = IRW/IСЗW1 = 57,8 / 1,05 = 55 > 1,25

Здесь IRW = ЕФ /RN = 5,78 × 103 / 100 = 57,8 А. Требования по чувствительности выполняются.

Ток срабатывания защиты, установленной на втором присоединении:

I CЗW2 = kЗkБРICW2.

Здесь можно принять следующие значения коэффициентов: kЗ = 1,2; kБР = 1,25. Емкостной ток второго присоединения (табл. 2.3) IСW2 = 3,5 A.

Тогда первичный ток срабатывания защиты:

I СЗW2 = 1,2 × 1,25 × 3,5 = 5,25 А.

Коэффициент чувствительности защиты:

kЧW1 = IRW /IСЗW2 = 57,8 / 5,25 = 11 > 1,25.

Требования по чувствительности выполняются. Причем, как видно, чувствительность защит в сети с резистивным заземлением нейтрали значительно выше, чем в сети с изолированной нейтралью при аналогичных параметрах.

Источник