СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Проблемы, связанные с проникновением

человека в космос, — своего рода пробный

камень зрелости нашей науки.

Академик Н. Сисакян.

Несмотря на то, что излучение Вселенной, возможно, и привело к зарождению жизни и появлению человека, для самого человека в чистом виде оно губительно.

Жизненное пространство человека ограничено совсем незначительными

расстояниями – это Земля и несколько километров над ее поверхностью. А далее – «враждебное» пространство.

Но, поскольку человек не оставляет попыток проникнуть в просторы Вселенной, а все более интенсивно их осваивает, то возникла необходимость создания определенных средств защиты от негативного влияния космоса. Особое значение это имеет для космонавтов.

Вопреки распространенному мнению, от атаки космических лучей нас защищает не магнитное поле Земли, а толстый слой атмосферы, где на каждый см 2 поверхности приходится килограмм воздуха. Поэтому, влетев в атмосферу, космический протон в среднем преодолевает лишь 1/14 ее высоты. Космонавты же лишены такой защитной оболочки.

Как показывают расчеты, свести риск радиационного поражения к нулю во время космического полета нельзя. Но можно его минимизировать. И здесь самое главное – пассивная защита космического корабля, т. е. его стенки.

С защитой от галактических космических лучей, обладающих гигантскими энергиями, все гораздо сложнее. Предлагается несколько способов защиты от них космонавтов. Можно создать вокруг корабля слой защитного вещества подобного земной атмосфере. Например, если использовать воду, которая в любом случае необходима, то потребуется слой толщиной 5 м. При этом масса водного резервуара приблизится к 500 т, что очень много. Можно также использовать этилен – твердое вещество, для которого не нужны резервуары. Но даже тогда необходимая масса составила бы не менее 400 т. Можно использовать жидкий водород. Он блокирует космические лучи в 2,5 раза лучше, чем алюминий. Правда, ёмкости для топлива оказались бы громоздкими и тяжелыми.

Была предложена другая схема защиты человека на орбите, которую можно назвать магнитной схемой. На заряженную частицу, движущуюся поперек магнитного поля, действует сила, направленная перпендикулярно направлению движения (сила Лоренца). В зависимости от конфигурации линий поля частица может отклониться почти в любую сторону или выйти на круговую орбиту, где она будет вращаться бесконечно. Для создания такого поля потребуются магниты на основе сверхпроводимости. Такая система будет иметь массу 9 т, она гораздо более легкая, чем защита веществом, но всё равно тяжела.

Приверженцы еще одной идеи предлагают зарядить космический корабль электричеством, если напряжение внешней обшивки составит 2•10 9 В, то корабль сможет отразить все протоны космических лучей с энергиями до 2 ГэВ. Но электрическое поле при этом будет простираться до расстояния в десятки тысяч километров, и космический корабль будет стягивать к себе электроны из этого огромного объема. Они станут врезаться в обшивку с энергией 2 ГэВ и вести себя так же, как космические лучи.

«Одежда» для космических прогулок космонавтов вне пределов космического корабля должна представлять собой целую спасательную систему:

· должна создавать необходимую атмосферу для дыхания и поддержания давления;

· должна обеспечивать отвод тепла, выделяемого телом человека;

· она должна защищать от перегрева, если человек находится на солнечной стороне, и от охлаждения – если в тени; разница между ними составляет более 100 0 С;

· защищать от ослепления солнечной радиацией;

· защищать от метеорного вещества;

· должна позволять свободно перемещаться.

Разработка космического скафандра началась в 1959 году. Существует несколько модификаций скафандров, они постоянно изменяются и усовершенствуются, в основном за счет использования новых, более совершенных материалов.

Космический скафандр — это сложное и дорогостоящее устройство, и это легко понять, если ознакомиться с требованиями, предъявленными, например, к скафандру космонавтов корабля «Аполлон». Этот скафандр должен обеспечивать защиту космонавта от воздействия следующих факторов:

| Давление окружающей среды | 10 -10 мм. рт. ст. |

| Гравитация | 1/6 g |

| Диапазон температур | ± 150°С при потоке солнечной энергии 440 БТЕ/ч |

| Поток микрометеоритов: | |

| первичный | Скорость 29,8 км/сек, диаметр частиц 0,305 мм, плотность 0,498 г /см 3 |

| вторичный | Скорость 0,198 км/сек, диаметр частиц 2,388 мм, плотность 3,490 г/см 3 |

| Электромагнитное излучение | Интенсивное инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, а также излучение и видимом диапазоне |

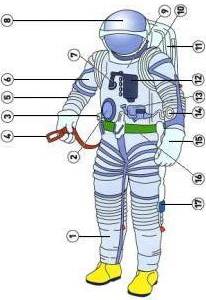

Строение полужесткого скафандра (для космоса)

| где |

| 1-6 мягкие части скафандра; 2 — разъем пневмо- и гидромагистралей; 3 — ручка для входного люка; 4 — карабин страховочного фала; 5,10 — гермоподшипники; 7 — клапан резервного запаса кислорода; 8 — светофильтр; 9 — жесткий корпус; 11 — заплечный ранец; 12 — пульт контроля; 13 — регулятор давления; 14 — индикатор давления; 15 — перчатка; 16 — силовой шпангоут; 17 — штепсельный разъем |

| Структура мягкой части скафандра |

| 1 — наружная защитная ткань; 2 — пакет слоев экранно- вакуумной изоляции; 3 — силовые оболочки скафандра; 4 — основная герметичная оболочка; 5 — дублирующая; 6 — подкладка; 7 — трубки системы вентиляции; 8 — вентиляционный зазор; 9 — костюм водяного охлаждения; 10 — трубки системы водяного охлаждения; 11- нательное белье. |

Первый скафандр для выхода в открытый космос, который использовал А.Леонов, был жестким, неподатливым, весом около 100 кг, но современники его считали настоящим чудом техники и «машиной посложнее автомобиля».

Таким образом, все предложения по защите космонавтов от космических лучей не надежны.

6. ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Если говорить честно, мы хотим не только узнать,

как устроена, но и по возможности достичь цели

утопической и дерзкой на вид – понять, почему

природа является именно такой. В этом состоит

прометеевский элемент научного творчества.

Итак, космическое излучение приходит к нам из безграничных просторов Вселенной. А как же образовалась сама Вселенная?

Именно Эйнштейну принадлежит теорема, на основе которой были выдвинуты гипотезы ее возникновения. Существует несколько гипотез образования Вселенной. В современной космологии наиболее популярными являются две: теория Большого Взрыва и инфляционная.

Современные модели Вселенной основываются на общей теории относительности А. Эйнштейна. Уравнение тяготения Эйнштейна имеет не одно, а множество решений, чем и обусловлено наличие многих космологических моделей.

Первая модель была разработана А. Эйнштейном в 1917 году. Он отбросил постулаты Ньютона об абсолютности и бесконечности пространства и времени. В соответсвии с этой моделью мировое пространство однородно и изотропно, материя в нем распределена равномерно, гравитационное притяжение масс компенсируется универсальным космологическим отталкиванием. Время существования Вселенной бесконечно, а пространство безгранично, но конечно. Вселенная в космологической модели Эйнштейна стационарна, бесконечна во времени и безгранична в пространстве.

близко по размерам к радиусу электрона, а ее

плотность составляла 10 96 г/см 3 . От

первоначального состояния Вселенная перешла к расширению в результате большого взрыва. Ученик А. А. Фридмана Г. А. Гамов предположил, что температура вещества после взрыва была велика и падала с расширением Вселенной. Его расчеты показали, что Вселенная в своей эволюции проходит определенные этапы, в ходе которых происходит образование химических элементов и структур.

Эра адронов(тяжелых частиц, вступающих в сильные взаимодействия). Продолжительность эры 0,0001 с, температура 10 12 градусов по Кельвину, плотность 10 14 г/см 3 . В конце эры происходит аннигиляция частиц и античастиц, но остается некоторое количество протонов, гиперонов, мезонов.

Эра лептонов ( легких частиц, вступающих в электромагнитное взаимодействие). Продолжительность эры 10 с, температура 10 10 градусов по Кельвину, плотность 10 4 г/см 3 . Основную роль играют легкие частицы, принимающие участие в реакциях между протонами и нейтронами.

Фотонная эра. Продолжительность 1 млн. лет. Основная доля массы – энергии Вселенной – приходится на фотоны. К концу эры температура падает с 10 10 до 3000 градусов по Кельвину, плотность – с 10 4 г/см 3 до 1021 г/см 3 . Главную роль играет излучение, которое в конце эры отделяется от вещества.

Звездная эра наступает через 1 млн. лет после зарождения Вселенной. В звездную эру начинается процесс образования протозвезд и протогалактик.

Затем разворачивается грандиозная картина образования структуры Метагалактики.

Еще одной гипотезой является инфляционная модель Вселенной, в которой рассматривается творение Вселенной. Идея творения связана с квантовой космологией. В этой модели описывается эволюция Вселенной, начиная с момента 10 -45 с после начала расширения.

В соответствии с этой гипотезой космическая эволюция в ранней Вселенной проходит ряд этапов. Начало Вселенной определяется физиками-теоретиками как состояние квантовой супергравитации с радиусом Вселенной в 10 -50 см (для сравнения: размер атома определяется как 10 -8 см, а размер атомного ядра 10-13 см). Основные события в ранней Вселенной разыгрывались за ничтожно малый промежуток времени от 10-45 с до 10 -30 с.

Стадия инфляции. В результате квантового скачка Вселенная перешла в состояние возбужденного вакуума и в отсутствие в ней вещества и излучения интенсивно расширялась по экспоненциальному закону. В этот период создавалось само пространство и время Вселенной. За период инфляционной стадии продолжительностью 10 -34 с Вселенная раздулась от невообразимо малых квантовых размеров (10 -33 ) до невообразимо больших (10 1000000 ) см, что на много порядков превосходит размер наблюдаемой Вселенной – 10 28 см. Весь этот первоначальный период во Вселенной не было ни вещества, ни излучения.

Переход от инфляционной стадии к фотонной.Состояние ложного вакуума распалось, высвободившаяся энергия пошла на рождение тяжелых частиц и античастиц, которые после аннигиляции дали мощную вспышку излучения (света), осветившего космос.

|

| Остатки сверхновой NGC 6995 — это горячий светящийся газ, образовавшийся после взрыва звезды 20-30 тысяч лет назад. Подобные взрывы 10-14 млрд. лет назад активно обогащали пространство тяжелыми элементами из которых впоследствии образовывались планеты и звезды следующего поколения. |

Этап отделения вещества от излучения: оставшееся после аннигиляции вещество, стало прозрачным для излучения, контакт между веществом и излучением пропал. Отделившееся от вещества излучение и составляет современный реликтовый фон – это остаточное явление от первоначального излучения, возникшего после взрыва в момент начала образования Вселенной. В дальнейшем развитие Вселенной шло в направлении от максимально простого однородного состояния к созданию все более сложных структур – атомов (первоначально атомов водорода), галактик, звезд, планет, синтезу тяжелых элементов в недрах звезд, в том числе и необходимых для создания жизни, к возникновению жизни и как венца творения – человека.

Различие между этапами эволюции Вселенной в инфляционной модели и модели Большого Взрыва касается только первоначального этапа порядка 10 -30 с, далее между этими моделями принципиальных расхождений нет. Различия в объяснении механизмов космической эволюции связаны с мировоззренческими установками.

Первой стала проблема начала и конца времени существования Вселенной, признание которой противоречило материалистическим утверждениям о вечности, несотворимости и неуничтожимости и т. п. времени и пространства.

В 1965 году американскими физиками-теоретиками Пенроузом и С.Хокингом была доказана теорема, согласно которой в любой модели Вселенной с расширением обязательно должна быть сингулярность – обрыв линий времени в прошлом, что можно понимать как начало времени. Это же верно и для ситуации, когда расширение сменится на сжатие – тогда возникнет обрыв линий времени в будущем – конец времени. Причем точка начала сжатия интерпретируется как конец времени – Великий Сток, куда стекаются не только галактики, но и сами «события» всего прошлого Вселенной.

Вторая проблема связана с творением мира из ничего. У А.А.Фридмана математически момент начала расширения пространства выводится с нулевым объемом и в своей популярной книге «Мир как пространство и время», изданной в 1923 году, он говорит о возможности «сотворения мира из ничего». Попытку разрешить проблему возникновения всего из ничего предприняли в 80-ых годах американский физик А.Гут и советский физик А.Линде. Энергию Вселенной, которая сохраняется, разделили на гравитационную и негравитационную части, имеющие разные знаки. И тогда полная энергия Вселенной будет равна нулю.

Самая большая трудность для ученых возникает при объяснении причин космической эволюции. Можно выделить две основные концепции, объясняющие эволюцию Вселенной: концепцию самоорганизации и концепцию креационизма.

Для концепции самоорганизации материальная Вселенная является единственной реальностью, и никакой другой реальности помимо нее не существует. В данном случае эволюция описывается так: идет самопроизвольное упорядочивание систем в направлении становления все более сложных структур. Динамичный хаос порождает порядок. Цели космической эволюции нет.

В рамках концепции креационизма, то есть творения, эволюция Вселенной связывается с реализацией программы, определяемой реальность более высокого порядка, чем материальный мир. Сторонники креационизма обращают внимание на существование направленного развития от простых систем к более сложным и информационно емким, в ходе которого создавались условия для возникновения жизни и человека. Существование той Вселенной, в которой мы живем, зависит от численных значений фундаментальных физических констант – постоянной Планка, постоянной гравитации и т. д. Численные значения этих постоянных определяют основные особенности Вселенной, размеры атомов, планет, звезд, плотность вещества и время жизни Вселенной. Отсюда делается вывод, что физическая структура Вселенной запрограммирована и направлена к появлению жизни. Конечная цель космической эволюции – появление человека во Вселенной в соответствие с замыслами Творца.

Другая нерешенная проблема – дальнейшая судьба Вселенной. Будет ли она продолжать расширяться бесконечно или этот процесс через некоторое время сменится обратным и начнется стадия сжатия? Выбор между этими сценариями можно сделать при наличии данных о полной массе вещества во Вселенной (или средней ее плотности), которых пока недостаточно.

| 1 — Пульсирующая модель Вселенной, период расширения — период сжатия. 2 — Вселенная со строго подогнанной средней плотностью, в точности равной критической. Расширение все время замедляется. 3 — Равномерно расширяющаяся по инерции Вселенная. 4 — Мир, расширяющийся со все большей скоростью. Доминирующая модель в наше время. |

|

Если плотность энергии во Вселенной мала, то она будет вечно расширяться и постепенно остывать. Если же плотность энергии больше некоторого критического значения, то стадия расширения сменится стадией сжатия. Вселенная будет сжиматься в размерах и нагреваться.

Инфляционная модель предсказывала, что плотность энергии должна быть критической. Однако астрофизические наблюдения, проводимые до 1998 г, говорили о том, что плотность энергии составляет приблизительно 30% от критической. Но открытия последних десятилетий позволили «найти» недостающую энергию. Было доказано, что вакуум обладает положительной энергией (которую называют темной энергией), и она равномерно распределена в пространстве (что еще раз доказывает, что в вакууме отсутствуют какие либо «невидимые» частицы).

Сегодня вариантов ответа на вопрос о будущем Вселенной значительно больше и они существенно зависят от того, какая теория, объясняющая скрытую энергию, является правильной. Но можно сказать однозначно, что наши потомки будут видеть окружающий мир совсем иным, чем мы с вами.

Существуют весьма обоснованные подозрения, что кроме видимых нами объектов во Вселенной существуют еще большее количество скрытых, но тоже обладающих массой, причем эта «темная масса» может в 10 или более раз превышать видимую.

Кратко характеристику Вселенной можно представить в таком виде.

Источник