- 5.9. Способы защиты от воздействий

- Читайте также

- 5.3. Императивные прямые формы воздействий

- ГЛАВА 7 Личностные факторы, обусловливающие эффективность воздействий

- 17.6. Виды воздействий учителя на учащихся

- 13. МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ

- ЛЕКЦИЯ 33. Способы психологической защиты

- 3.2.1. Оптимизация ФС с помощью цветовых и световых воздействий

- 5.1. Критерии оценки оптимизационных воздействий

- Методика самоконтроля педагогических воздействий

- Способы психологической защиты

- Гносеологические основы психологических воздействий

- Избирательность идеологических и психологических воздействий

- Универсальные способы защиты от манипуляций

- Как защититься от манипуляций

- Подготовительный этап

- Стадия непосредственной манипуляции

- Психологическая защита от манипуляций

- Активные способы защиты от манипуляций предполагают:

- Универсальные способы защиты от манипуляций следующие:

5.9. Способы защиты от воздействий

5.9. Способы защиты от воздействий

Каждому человеку часто не по душе то, что на него оказывается то или иное вербальное воздействие. Требуется защита от этого воздействия или проявление контрсуггестии (противовнушения). Как пишет Е. В. Сидоренко (1998), «для большинства [людей] актуальной проблемой является не столько то, как влиять на других людей, сколько то, как противостоять их влиянию. Объективно гораздо большее психологическое страдание вызывает ощущение безнадежности собственных попыток преодолеть чужое влияние или отстраниться от него психологически оправданным способом. Собственная неспособность влиять на других людей переживается гораздо менее остро. Иными словами, большинству людей кажется, что методами влияния они владеют в достаточной для них степени, а вот методами противостояния чужому влиянию — явно не в достаточной» (с. 123).

Б. Ф. Поршнев (1979) выделил такие способы контрсуггестии, как избегание и отрицание авторитетности источника воздействия.

Избегание. Это наиболее кардинальный способ контрсуггестии, состоящий в уклонении от контакта с партнером, который рассматривается как «чужой», «враг», «недоброжелатель». Естественно, при этом общение становится невозможным. Если уклониться все же не удается, то человек прилагает все усилия, чтобы не воспринять сообщение: невнимателен, не слушает («пропускает мимо ушей»), не смотрит на собеседника, постоянно находит повод отвлечься, использует любой предлог для прекращения разговора.

Отрицание авторитетности источника воздействия. Если человеку отказать в авторитетности, то все, что он говорит, можно подвергать сомнению или игнорировать его сообщение по принципу «Яйца курицу не учат». Бывает, что у человека есть только один кумир, мнению которого он безусловно доверяет, в этом случае все остальные лишаются авторитетности. Естественно, их мнение, внушение, советы не воспринимаются. Например, один известный спортсмен отрицательно относился к тем способам тренировки, которые ему предлагали тренеры и товарищи по команде, пока он не узнал, что этот же способ использует и его кумир.

К этим способам контрсуггестии можно добавить еще один — игнорирование сообщения, основываясь на установке «Меня это не касается». Например, когда алкоголика уговаривают пройти курс лечения, он отвечает: «Я не алкоголик. Мне это не надо».

Усиление личной позиции. Этого можно достичь, если сделать свою позицию достоянием гласности раньше, чем человек столкнется с мнением других людей. Защищая ее, человек становится менее восприимчивым («открытым») к тому, что станут говорить другие. Так, Ч. Кайслер (Kiesler, 1971) обнаружил, что когда люди, заявившие свою позицию, сталкиваются с не очень сильными контраргументами, не способными выбить у них почву из под ног, они лишь укрепляются в собственном мнении. Этому способствует и то, что когда кто-либо нападает на установки, которыми человек дорожит, он обычно раздражается и обдумывает контраргументы. Такое похожее на прививку против инфекционных болезней воздействие называется инокуляция установки.

Группа ученых во главе с Альфредом Макалистером сделала «прививки» семиклассникам против втягивания в курение сверстниками (McAlister et al., 1980). Подростков научили следующим образом реагировать на рекламный слоган «Курящая женщина — свободная женщина»: «Какая же она свободная, если „подсела“ на табак?» Они также участвовали в ролевых играх, в ходе которых — после того, как их называли «несмышленышами» за отказ от сигареты, — они отвечали примерно следующее: «Если бы я согласился закурить ради того, чтобы произвести на тебя впечатление, вот тогда я точно был бы несмышленышем!» После нескольких подобных занятий во время обучения в седьмом и восьмом классах среди «привитых» учеников было в два раза меньше склонных к тому, чтобы начать курить, чем среди ровесников в другой школе, среди родителей которых было примерно столько же курильщиков.

Майерс Д., 2004, с. 328–329.

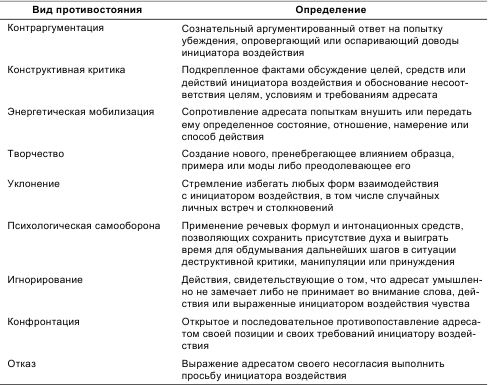

Е. В. Сидоренко (1998) приводит более расширенный список видов психологического противостояния влиянию (воздействию) — табл. 5.1.

Е. В. Сидоренко отмечает, что каждому виду влияния могут быть противопоставлены разные виды противостояния и один и тот же вид противостояния может использоваться по отношению к разным видам влияния.

Сопротивление субъекта убеждающим воздействиям зависит от его морального состояния. При подавленности человека, понимании им бесперспективности того, что он делал раньше, его сопротивление резко уменьшается.

Таблица 5.1. Виды психологического противостояния влиянию

В. Шпеер, министр фашистской Германии, пишет в своих мемуарах: «Еще в декабре 1944 г. нечего было и думать о том, что он (Гитлер. — Е. И.) когда-нибудь выразит желание выслушать мое мнение о бесперспективности дальнейшего продолжения военных действий. Невозможно было представить себе, что он согласится пойти на уступки и пересмотреть свой приказ о применении тактики выжженной земли… В последние недели жизни Гитлер… вышел из состояния оцепенения… Он вновь начал прислушиваться к аргументам, которые прежде безоговорочно отвергал. Но это вовсе не означало, что он снова почувствовал себя внутренне свободным. Гитлер скорее производил впечатление человека, осознавшего, что дело его жизни окончательно погибло; благодаря еще не до конца растраченной энергии он по инерции двигался по накатанной колее, но на самом деле уже махнул на все рукой и покорился судьбе» (с. 619).

Человек склонен воспринимать… только то, что соответствует доминирующей эмоции. Возникает своеобразный «порочный круг»: содержание того, что воспринимается и вспоминается, усиливает и упрочивает эмоцию. Это, в свою очередь, еще больше укрепляет тенденцию к сосредоточению на содержании эмоции. Человек, которого глубоко задело пережитое унижение, не только постоянно мысленно к нему возвращается, но и вспоминает другие унижения, испытанные в прошлом, сосредоточивает свое внимание на том, что существует угроза дальнейших унижений в будущем, и т. п. Это приводит к усилению прошлого переживания. Человек в состоянии глубокого беспокойства замечает в себе и вокруг себя все новые поводы для тревоги; в состоянии обиды — все новые поводы для того, чтобы почувствовать себя оскорбленным; влюбленный — все новые проявления достоинств обожаемого лица; человек, охваченный чувством вины, — все больше подтверждений своей греховности.

Именно поэтому, как правило, безуспешными оказываются попытки повлиять на сильные эмоции при помощи уговоров, объяснений и иных способов рационального воздействия. Из всей сообщаемой информации человек выбирает, воспринимает, запоминает только то, что соответствует доминирующему эмоциональному процессу. Всякие попытки убедить его в том, что не стоит огорчаться, что обида не столь уж велика, что предмет любви не заслуживает испытываемых к нему чувств, как правило, безуспешны и лишь вызывают ощущение непонимания. В таких случаях важнее помочь человеку разрядить эмоцию, т. е. создать такие условия, при которых наиболее полное выражение эмоции снижает на некоторое время ее интенсивность, после чего появляется возможность устранить источник эмоции и предупредить ее повторение. Другой способ выхода из эмоционального порочного круга — образование нового эмоционального очага, достаточно сильного, чтобы затормозить прежнюю эмоцию.

Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М., 2001, с. 216–217.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

5.3. Императивные прямые формы воздействий

5.3. Императивные прямые формы воздействий К императивным прямым формам воздействия относятся приказы, требования, запрещения и принуждение.Приказ, требование, запретПриказ — официальное распоряжение того, кто облечен властью.Требование — это выраженная в решительной,

ГЛАВА 7 Личностные факторы, обусловливающие эффективность воздействий

ГЛАВА 7 Личностные факторы, обусловливающие эффективность воздействий Эффективность воздействия определяется не только тем, каким способом воздействуют на человека, но и тем, как оно осуществляется (вежливо или грубо обращаются друг к другу субъекты общения), а также

17.6. Виды воздействий учителя на учащихся

17.6. Виды воздействий учителя на учащихся Виды воздействий учителя на учащихся определяются целью этих воздействий. В соответствии с этим выделяют организующие, оценивающие и дисциплинирующие воздействия. Их количество зависит от уровня профессионального мастерства

13. МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ

13. МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ В структуре нашей личности существует множество несообразностей и противоречий. Например, какая-то часть нас может нуждаться в постоянном внимании, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, в то время как другую часть это внимание беспокоит и ей

ЛЕКЦИЯ 33. Способы психологической защиты

ЛЕКЦИЯ 33. Способы психологической защиты В ситуациях, когда интенсивность потребности нарастает, а условия ее удовлетворения отсутствуют, поведение регулируется с помощью механизмов психологической защиты. Ф. В. Бассин [25] определяет психологическую защиту как

3.2.1. Оптимизация ФС с помощью цветовых и световых воздействий

3.2.1. Оптимизация ФС с помощью цветовых и световых воздействий В научной и методической литературе достаточно подробно представлено обсуждение вопросов, связанных с исследованием цветовых воздействий на состояние человека. Традиция анализа психологических и даже

5.1. Критерии оценки оптимизационных воздействий

5.1. Критерии оценки оптимизационных воздействий Оценка эффективности оптимизационных мероприятий имеет многоплановый характер. Так, важно определить, оказывает ли внедрение комплекса психопрофилактических средств позитивное влияние на разные аспекты

Методика самоконтроля педагогических воздействий

Методика самоконтроля педагогических воздействий Модифицированный Л.М. Митиной методический прием контроля и самоконтроля воздействий учителя на уроке, разработанный С.Н. Литвиным, представляет собой карту-схему, в которой фиксируется количество разного вида и типа

Способы психологической защиты

Способы психологической защиты В ситуациях, когда интенсивность потребности нарастает, а условия ее удовлетворения отсутствуют, поведение регулируется с помощью механизмов психологической защиты. Ф. В. Бассин [29] определяет психологическую защиту как нормальный

Гносеологические основы психологических воздействий

Гносеологические основы психологических воздействий Профессионалы психологической войны не могут не учитывать, что эффективность их воздействий решающим образом зависит от того, насколько они смогут антиистину сделать убеждениями людей. Это, в свою очередь,

Избирательность идеологических и психологических воздействий

Избирательность идеологических и психологических воздействий Противоборство капитализма против социализма в идеологической области осуществляется весьма дифференцированно, избирательно. Для воздействия на сознание людей точно определяется адресат влияния.

Источник

Универсальные способы защиты от манипуляций

Манипуляция может осуществляться неосознанно, а может и осмысленно, поэтому в той или иной степени каждая манипулятивная попытка предполагает хотя бы элементы планирования. В качестве планируемых действий выступают подстройка к особенностям ситуации и адресата воздействия, подготовка адресата, организация самой ситуации.

Как защититься от манипуляций

Манипулятивное мастерство реализуется в двух процессуальных стадиях: подготовка и непосредственно манипуляция.

Подготовительный этап

В рамках этого в соответствии со своими намерениями манипулятор должен осознать, какого рода воздействие он собирается осуществить в том или ином случае, а для этого точно выбрать мишень воздействия, т.е. — те психические структуры адресата, на которые он оказывает влияние. Такими мишенями воздействия являются:

1. потребности, интересы, склонности;

2. мировоззрение, убеждение, верования;

3. знания о мире вещей, о людях, явлениях и отношениях;

4. способ мышления, стиль поведения, привычки, умения, навыки, квалификация;

5. психические состояния, чувства и эмоции.

Для этого нужно знать адресата воздействия: то, что может оказать воздействие на одного адресата, с другими не сработает. Выбор мишеней воздействия предполагает сбор информации об адресате воздействия.

Контекстуальное оформление — организация условия воздействия таким образом, чтобы обеспечить успех манипуляции. Организация взаимодействия заключается в том, чтобы проконтролировать «внешние» переменные ситуации взаимодействия; прежде всего физические условия. К физическим условиям относится место взаимодействия и его оформление.

Возможности для манипулятивного воздействия разные в зависимости от того, происходит ли оно в официальной или неофициальной обстановке (в рабочем кабинете, на природе, в банке, на улице и т.д.). Опытный манипулятор все эти условия тщательно учитывает. Подбором условий взаимодействия решается ряд задач: повышение вероятности возникновения у адресата воздействия определенных реакций, изолирование адресата для обеспечения возможности влияния на него без помех, создание условий для повышения внушаемости.

Без установления контакта никакое эффективное общение невозможно, поэтому в литературе по деловому общению столь большое значение придается установлению контакта. В случае манипулятивного взаимодействия успех манипулятора зависит от умения войти в контакт и удерживать его.

Особый вид контакта составляет присоединение, или подстройка. Техника присоединения к партнеру по общению — это присоединение по движениям, позе жестам, мимике, а также присоединение к ведущей репрезентативной системе (визуальной, кинестетической, аудиальной). Присоединение осуществляется и по эмоциональному состоянию.

В процессе присоединения ведется поиск общей почвы: «земляк», «коллега», «братья-славяне», «мужики» и т.д. Другой вид присоединения — «присоединение к …» подразумевает реальное разделение участником общения намерений, интересов, взглядов, действий партнера по общению.

Заметим, что установление контакта — это не манипулятивный прием. Присоединение, или подстройка, необходимы в любом процессе общения, как важнейшая его составляющая, без которой невозможно сколько-нибудь длительное время поддерживать отношения. Манипуляция начинается тогда, когда установление контакта используется для формирования доверия, которое потом будет использовано в манипулятивных целях. Здесь используются все приемы аттракции, чтобы создать о себе благоприятное впечатление, стимулируется симпатия, формируется ситуация откровенности, вытесняется желание скрыть информацию.

Психолог Е.Л. Доценко определил факторы, управление которыми позволяет манипулятору влиять на события в соответствии со своими замыслами. К таким факторам относятся психологическое пространство взаимодействия и информационное оформлении манипуляции.

Психологическое пространство взаимодействия складывается между общающимися сторонами с момента установления контакта. Как и физическое пространство, оно имеет свои измерения. Каждое событие, происходящее в этом пространстве, кем-то из партнеров инициируется, организуется, а его развитие куда-то направляется. Событие совершается взаимными усилиями партнеров по общению. Для описания как статических состояний психологического пространства, так и его изменений используются понятия: территория, дистанция, пристройка, инициатива, уровни воздействия, динамика воздействия. Управление этими факторами составляет важную часть арсенала психологического воздействия.

Территория — часть межличностного пространства, которую тот или иной партнер считает своей. Психологически территория межличностного взаимодействия воспринимается на разных уровнях:

1. на кинесическом — как физическая территория: мой кабинет, моя комната, мой рабочий стол, моя половина стола, мой автомобиль, пятачок под ногами в переполненном транспорте и т.д.;

2. на эмоциональном — мои чувства, эмоции, настроение, реакция;

3. на операционном — моя работа, мой стиль деятельности, мой индивидуальный способ ее выполнения;

4. на предметном — мои мысли, мои идеи, мой род занятий;

5. на личностном — все то, что значимо для меня (отсюда «не лезьте в душу»).

В результате присоединения образуются общие поля, на каждом из которых определяются «свои территории» и «ничейные» зоны. При манипуляции происходит тайное проникновение на чужую территорию — происходит вторжение в интимное пространство, проникновение в чужую душу, искажение и передергивание мыслей и т.д.

При манипуляции происходит постоянное нарушение дистанции, как в физическом смысле, так и в социальном и психологическом. Дистанция — это степень удаленности партнеров друг от друга, определяемая наличием межличностных преград, стоящих на пути сближения людей. Задача манипулятора состоит в том, чтобы сократить дистанцию между собой и адресатом до максимально возможного минимума.

Стадия непосредственной манипуляции

Начальный момент управления процессом взаимодействия со стороны одного из партнеров — инициатива. Выступая инициатором некоторого события, партнер берет на себя ответственность за него. Важнейшая характеристика манипулятивного воздействия —наличие явного и скрытого уровней воздействия. Явный уровень воздействия выполняет функцию «легенды», «мифа», маскирующего истинные намерения манипулятора. Скрытый уровень воздействия — тот, на котором тщательно утаиваются от адресата как сам факт воздействия, так и его цель.

Исследователи манипуляций подчеркивают технологическую неизбежность маскировки манипулятивного намерения, без которой манипуляция просто не состоится.

Скрытое воздействие, однако, скрыто от адресата лишь психологически. Феноменально оно встроено в сюжет «легенды» как набор вполне легальных элементов. Они могут выглядеть или как часть данной легенды (если манипуляция достаточно искусна), или как случайные включения, на которые обычно не обращают внимания. Эти элементы функционально являются «приманкою», на которую, как надеется манипулятор, должен «клюнуть» адресат.

Динамика воздействия включает в себя темп и паузы. Темп общения — это скорость, с которой развиваются межличностные события, выполняются реализующие их действия. Темп взаимодействия может выступать манипулятивным средством: при манипуляции он навязывается адресату, будь то стремительный темп, мотивируемый срочностью совершения действия, принятия решения, или неоправданно замедленный темп, провоцирующий адресата воздействия на определенные действия. Значение пауз при манипуляции также велико, недаром говорят: «Взял паузу — держи».

Тонкость манипулятивного воздействия в значительной степени зависит от мастерства манипулятора в использовании средств коммуникации, как вербальных, так и невербальных.

На вербальном уровне используются следующие способы психологического давления:

- универсальные высказывания, которые невозможно проверить, а потому они и не подлежат обсуждению: «Все мужики — гады. »

- генерализация (расширенные обобщения): (а) на группы людей — «Нужны ответственные люди. Но ведь они студенты» — скрытая генерализация. «Студенты не могут быть ответственными людьми»; (б) во времени — «всегда», «постоянно», «вечно»;

- неявное указание на общепринятые нормы: «Вы даже компьютер не выключили» — давит сильнее, чем простое указание «Выключите компьютер».

- маскировка под пресуппозиции (неявные допущения): «Несмотря на их отношения их все-таки послали вместе в командировку» — этим сообщается, что «У них «такие» отношения»;

- неопределенный референтный индекс: «В министерстве считают …», «Есть мнение …», «Говорят, что …», неопределенное «они»;

- умножение действий, имен, ситуаций: «Ох, уж эти мне контролеры …», «Из-за чего у нас бухгалтеры увольняются?» (по факту одного увольнения);

- «коммуникативный саботаж», при котором предыдущая реплика игнорируется, а в ответ вводится новое содержание: «Я могу получить справку?» — «Вы что, объявления не читаете?»;

- двусмысленность: «Будете стараться, получите премию» — затем можно сказать, что старания были недостаточны;

- замещение субъекта действия: «История не простит нас…»,«Какое у нас сегодня настроение?».

- подмена эмоционально-оценочных понятий нейтральными коррелятами, и наоборот: «товары секонд-хенд» вместо «вещи, бывшие в употреблении», «рэкетир» вместо «бандит», «киллер» вместо «убийца», обратимость «шпион» — «разведчик»;

- неявные допущения, вводимые в информационный обмен лингвистическими средствами: «Как вы понимаете, это от меня не зависит» — допущение «Вы сами понимаете» навязывается партнеру как само собой разумеющееся;

- модальные операторы долженствования и возможности: «Мужчины должны быть терпеливыми», «Невозможно понять, когда вы шутите…»

- неконгруэнтность сообщения, т.е. одновременная подача противоречащих друг другу сообщений. Например, при противоречии между словами и интонациями адресату приходится выбирать, на какое сообщение реагировать.

В манипулятивных целях могут быть использованы все те же технические приемы, что и в неманипулятивных целях. На уровне технологии трудно представить что-нибудь специфически манипулятивное в арсенале средств психологического воздействия.

Психологическая защита от манипуляций

Существует множество ситуаций, когда необходима психологическая защита от манипуляций, т.е. уклонение от манипулятивного воздействия или ослабление ущерба, грозящего со стороны манипулятора.

Первым действием в психологической защите является осознание самого факта манипуляции: «Стоп, манипуляция!» Пока манипулятивность воздействия не осознается, естественно не осуществляются защитные действия. Как только манипуляция осознается, включаются базовые защитные механизмы.

Поскольку основной мишенью манипулятивного воздействия являются личностные структуры, а основной деструктивный эффект заключается в расщеплении личностных структур (следствие внутриличностных конфликтов), то важнейшая задача для адресата состоит в том, чтобы не позволить оппоненту манипулировать им.

Полезно привлечь внимание к двум универсальным и достаточно специфичным приемам защиты. Первый касается того,что называется непредсказуемостью. Если человек непредсказуем, он неуязвим. Если адресат ведет себя так, что о нем сложно составить мнение, то манипулятору трудно к нему подстроиться. К непредсказуемому поведению более всего склонны люди самодостаточные, уверенные в себе, с высокой самооценкой. Они раскованы, спонтанны, естественны, адекватны ситуациям; изобретательны, находчивы, не теряются в сложных ситуациях.

Второй прием — задержка автоматических реакций. Она проявляется в том, что адресат действует несколько более осторожно, чем обычно, тратит больше времени на принятие решения. Позитивный результат этого приема состоит в том, что проявляется возможность для уточняющих расспросов, оттягиваний, поиска окружных подходов. Задержка автоматических реакций может также способствовать появлению сомнений, колебаний.

Активные способы защиты от манипуляций предполагают:

1. Установку на разрушение технологических элементов воздействия на адресата. Она опирается на дезавуирование поведения манипулятора. Поскольку манипуляция есть тайное воздействие на адресата, то может быть весьма эффективным вскрытие не только намерения манипулятора, но и самого наличия неявного воздействия. С недоверчивой интонацией можно попросить партнера уточнить какой-либо вопрос, задать вопросы о целях данного выступления и т.д.

2. Установку на их использование в своих интересах. В таких случаях речь обычно идет о том, чтобы либо продолжить манипуляцию, которую предпринял манипулятор, но уже под своим контролем и в своих интересах, либо предпринять собственную манипуляцию. Важно, чтобы эффект соответствовал интересам адресата.

Универсальные способы защиты от манипуляций следующие:

1. помнить основную задачу приемов манипулирования (отвлечь от собственных интересов, сбить с толку, получить выгоду, используя искаженную реакцию);

2. четко и твердо сохранять в сознании свои главные интересы;

3. оставаться на позициях реальности в восприятии своих приоритетов, самим собой установленных на определенную перспективу;

4. осознавать разницу между подлинными обязательствами в пользу интересов собеседника и пустыми обещаниями ему.

Источник