Средства индивидуальной защиты человека от химических негативных факторов

В системе мероприятий по охране труда большое значение имеет обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от проникновения в организм человека вредных и опасных химических веществ, пероральным (через рот и органы пищеварения) путем и через кожу, а так же защиты кожных покровов и глаз от вредного воздействия.

При наличии в воздухе вредных веществ в количестве, превышающем ПДК, а также при вероятности их появления в ходе производственных процессов в результате неисправностей оборудования и аварий необходимо пользоваться СИЗ органов дыхания, а в случае наличия веществ, действующих через кожу, также СИЗ кожи.

СИЗ органов дыхания подразделяются на два основных класса: фильтрующие и изолирующи.

Фильтрующие СИЗ наиболее просты, надежны и не ограничивают работающему свободу передвижения. К фильтрующим СИЗ относятся: респираторы, противогазы, фильтрующие самоспасатели.

Выбор СИЗ фильтрующего действия в значительной степени зависит от условий, в которых они должны эксплуатироваться, агрегатного состояния вредных веществ в воздухе, их концентрации.

Вредные вещества могут присутствовать в воздухе в парогазообразном состоянии и виде аэрозолей – пыли, дыма и тумана.

Респираторы. Респираторы могут быть разнообразных видов в зависимости от состава вредных веществ, их концентрации и требуемой степени защиты.

Наиболее широкое распространение получили противопылевые респираторы. Противопылевые респираторы не защищают органы дыхания от газов, паров и легковоспламеняющихся веществ.

При необходимости защиты органов дыхания от вредных газов и паров применяются респираторы, состоящие из резиновой полумаски и поглощающих газы патронов и предназначенные для защиты от вредных веществ при концентрациях, не превышающих 10…15 ПДК.

Промышленные противогазыпредназначены для защиты органов дыхания, лицаи глаз от вредных веществ, присутствующих в воздухе. В зависимости от применяемых коробок противогаз может защищать от газов (паров) вредных веществ (с поглощающими коробками), от аэрозолей вредных веществ (с фильтрующими коробками) и одновременно от газов (паров) и аэрозолей вредных веществ (с фильтрующе-поглощающими коробками).

Изолирующие противогазы и самоспасатели. Действие изолирующих противогазов и самоспасателей основано на использовании химически связанного кислорода. Они имеют замкнутую маятниковую схему дыхания: выдыхаемый человеком воздух попадает в регенеративный патрон, в котором поглощаются выделенный человеком углекислый газ и пары воды, а взамен выделяется кислород. Затем дыхательная смесь попадает в дыхательный мешок. При вдохе газовая смесь из дыхательного мешка снова проходит через регенеративный патрон, дополнительно очищает и поступает для дыхания.

Изолирующие противогазы обеспечивают более длительное время работы в них, чем изолирующие самоспасатели, более комфортные условия работы, являются средствами многократного применения при условии замены регенеративного патрона после каждого использования противогаза.

Отличительной особенностью изолирующих самоспасателей является то, что уже в заводской упаковке они полностью готовы к применению. Для включения самоспасателя с целью обеспечения защиты необходимо несколько секунд. Поэтому они применяются в случаях аварий и непредусмотренных технологическим процессом выделениях (выбросах) вредных веществ.

При выделении вредных веществ, которые могут проникать (заражать) человека через кожные покровы, применяются изолирующие комплекты. Такие комплекты состоят из комбинезона с капюшоном, рукавиц, осоюзки и снабжаются дыхательным аппаратом.

Заключение

Задачей защиты от химических негативных факторов является исключение или снижение до допустимых пределов попадания в организм человека вредных веществ, контакта с вредными или опасными объектами. Вредные вещества могут попадать в организм человека с вдыхаемым воздухом, питьевой водой, пищей, проникать через кожу.

Поэтому задачей защиты является удаление веществ из зоны их образования; минимизация их попадания в воздух, воду, пищу; очистку загрязненного воздуха или воды от них перед попаданием в воздух рабочей зоны, территории предприятия, биосферу.

Для того чтобы выбрать средства и методы защиты от негативных химических факторов, необходимо знать их основные характеристики и действие на человека. Полностью исключить воздействие на человека негативных химических факторов практически невозможно как с технической, так и с экономической точек зрения. Иногда это и нецелесообразно, так как даже в естественной природной среде человек подвергается их воздействию – в воздухе и в воде содержатся вредные вещества, выделяемые природными источниками.

В рабочей зоне необходимо обеспечить такие уровни негативных факторов, которые не вызывают ухудшения состояния здоровья человека, заболеваний. Для исключения необратимых изменений в организме человека необходимо ограничить воздействие негативных химических факторов предельно допустимыми концентрациями (ПДК).

Источник

Методы и средства защиты от химических и биологических негативных факторов

Защита от загрязнения воздушной среды

Защита от загрязнений воздушной среды достигается применением следующих методов и средств:

1. Рациональное размещение источников вредных выбросов по отношению к рабочим местам;

2. Удаление вредных веществ от источника образования по средствам местной или общеобменной вытяжной вентиляции;

3. Применение средств очистки воздуха от вредных веществ;

4. Применение СИЗ органов дыхания человека.

Для того чтобы уменьшить загрязнение территории промышленного предприятия, а также населенных мест от выбросов загрязненного воздуха из цехов, помещения промышленных предприятий и технологических установок, удаленного вентиляцией осуществляют через высокие трубы, с целью их лучшего рассеивания в атмосфере и снижения концентрации вредных веществ.

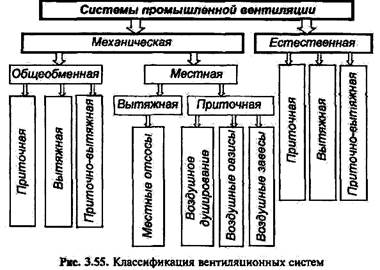

Система вентиляции представляет собой комплекс устройств, обеспечивающих воздухообмен в помещении. В зоне действия вредных веществ вентиляция бывает общеобменная, где воздухообмен обхватывает все помещения, и местная, при которой обмен воздухом осуществляется на ограниченном участке. По способу перемещения воздуха вентиляция разделяется на естественную и механическую.

Защита от загрязнения водной среды

Защита водной среды от вредных выбросов осуществляется применением следующих методов и средств:

1. Рациональным размещением источников сбросов и организацией водозабора и водоотвода;

2. Разбавлением вредных веществ в водоемах до допустимых концентраций, путем организации специально организующих и рассредоточивающих выпусков.

3. Применение средств очистки стоков.

Методы очистки сточных вод подразделяют:

1. Механическая очистка: отстаивание, фильтрование, отделение частиц под действием центробежных сил, пескоулавливание, процеживание через решетки.

2. Биологический метод: основан на способности микроорганизмов использовать эти свойства в процессе своей жизнедеятельности (активный ил).

3. Физико-химические методы:

д) электродиализ — процесс сепарации ионов, под действием постоянного электрического поля;

е) обратный осмос — фильтрация через мембрану, под действием давления, превышающее осмотическое;

4. Химические методы:

Обеспечение качества питьевой воды

Трудовой коллектив предприятия должен быть обеспечен качественной питьевой водой. Требования к качеству питьевой воды определяются санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1,4.1017-01. Качество питьевой воды зависит от источника водоснабжения: городской водопровод, артезианские скважины, открытый водоем. Качество водопроводной воды может быть не удовлетворительным по причине плохой водоподгонки и изношенности водопроводных труб. Подземные воды из артезианских скважин могут не удовлетворять требованиям к питьевой воде из-за большого содержания в них таких веществ как Fe, F.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи

СИЗ органов дыхания подразделяется на два основных классов: фильтрующие и изолирующие.

Фильтрующие СИЗ наиболее просты, надежны и не ограничивают работающему свободу движения. К фильтрующим СИЗ относятся: респираторы, противогазы, фильтрующие самоспасатели. Запрещается их использование в следующих случаях:

· объемная доля кислорода в воздухе менее 18%;

· в воздухе содержаться вещества, защита от которых не предусмотрена инструкцией по эксплуатации;

· в воздухе содержаться неизвестные вредные вещества, а так же низкокипящие и плохо сорбирующиеся органические вещества, такие как, метан, этан, бутан, этилен, ацетилен и т.д.

Выбор СИЗ фильтрующего действия в значительной степени зависит от условий, в которых они должны эксплуатироваться, агрегатного состояния вредных веществ в воздухе, их концентрации.

Респираторы

Респираторы могут быть разнообразных видов в зависимости от состава вредных веществ, их концентрации и требуемой степени защиты.

Наиболее широкое распространение получили противопылевые респираторы. Они не защищают органы дыхания от газов, паров и легковоспламеняющихся веществ.

При необходимости защиты органов дыхания от вредных газов и паров применяются респираторы, состоящие из резиновой полумаски и поглощающих газы патронов и предназначенные для защиты от вредных веществ при концентрациях, не превышающих 10…15 ПДК.

Противогазы и самоспасатели

Промышленные противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от вредных веществ, присутствующих в воздухе. В зависимости от применяемых коробок противогаз может защищать от газов (паров) вредных веществ (с поглощающими коробками), от аэрозолей вредных веществ (с фильтрующими коробками) и одновременно от газов (паров) и аэрозолей вредных веществ (с фильтрующе – поглощающими коробками).

Действие изолирующих противогазов и спасателей основано на использовании химически связанного кислорода. Они имеют замкнутую маятниковую схему дыхания: выдыхаемый человеком воздух попадает в генеративный патрон, в котором поглощаются выделенный человеком углекислый газ и пары воды, а взамен выделяет кислород. Затем дыхательная смесь из дыхательного мешка снова проходит через генеративный патрон, дополнительно очищается и поступает для дыхания.

Контрольные вопросы

1. Какие методы применяются для защиты воздушной среды рабочей зоны?

2. Какие системы вентиляции используются на производстве?

3. Какие методы и средства применяются для очистки воды?

4. Как очистить воду от взвесей?

5. Как очистить воду от растворимых примесей?

6. В чем заключается ионообменный метод очистки воды?

7. Как осуществляется биологическая очистка воды?

8. Какие СИЗ, применяются для защиты органов дыхания человека?

9. Область применения респираторов и противогазов, их виды?

10. Что такое самоспасатели и в чем их отличие от противогазов?

Дата добавления: 2018-04-05 ; просмотров: 597 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ХИМИЧЕСКИХ

И БИОЛОГИЧЕСКИХ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ

Задачей защиты от химических и биологических негативных факторов является исключение или снижение до допустимых пределов попадания в организм человека вредных веществ и микроорганизмов, контакта с вредными или опасными биологическими объектами. Вредные вещества и микроорганизмы могут попадать в организм человека со вдыхаемым воздухом, питьевой водой, пищей, проникать через кожу.

Поэтому задачей защиты является удаление веществ из зоны их образования; минимизация их попадания в воздух, воду, пищу; очистку загрязненного воздуха или воды от них перед попаданием в воздух рабочей зоны, территории предприятия, биосферу.

Защита от загрязнения воздушной среды

Задачей защиты воздушной среды от вредных выбросов и выделений является обеспечение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, на территории предприятия, атмосфере населенных мест не выше предельно допустимых концентраций.

Эта цель достигается применением следующих методов и средств:

- рациональное размещение источников вредных выбросов по отношению к рабочим местам;

· удаление вредных выделений от источника их образования посредством местной или общеобменной вытяжной вентиляции;

· применение средств очистки воздуха от вредных веществ;

· применение индивидуальных средств защиты органов дыхания человека.

Для того чтобы уменьшить загрязнение территории промышленного предприятия, а также населенных мест, выбросы загрязненного воздуха из цехов, помещений промышленных предприятий и технологических установок, удаляемого вентиляцией, осуществляют через высокие трубы с целью их лучшего рассеивания в атмосфере и снижения концентрации вредных веществ.

Рациональное размещение предусматривает максимально возможное удаление источников загрязнения воздуха химическими и биологическими веществами от рабочих мест, локализация источников вредных выделений в отдельных производственных помещениях.

Удаление вредных выделений, образующихся в технологическом процессе, осуществляется с использованием средств вентиляции и местных отсосов.

Вентиляция

Система вентиляциипредставляет собой комплекс устройств, обеспечивающих воздухообмен в помещении, т. е. удаление из помещения загрязненного, нагретого, влажного воздуха и подача в помещение свежего, чистого воздуха. Системы вентиляции разнообразны, и их классификация представлена на рис. 3.55.

По зоне действия вентиляция бывает общеобменная, при которой воздухообмен охватывает все помещение, и местная, при которой обмен воздухом осуществляется на ограниченном участке помещения. По способу перемещения воздуха из помещения и в помещение вентиляция разделяется на естественную и механическую.

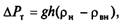

При естественной вентиляциивоздухообмен осуществляется благодаря возникающей разницы давлений снаружи и внутри здания. Разность давлений обусловлена прежде всего тепловым напором, возникающим из-за того, что более теплый воздух в помещении имеет меньшую плотность, чем более холодный воздух снаружи помещения. В результате более теплый воздух помещения поднимается вверх и удаляется из помещения через вытяжные трубы, а его место занимает свежий, более прохладный и чистый воздух, поступающий в помещение через окна, двери, форточки, фрамуги, щели. На рис. 3.56 показана схема естественной вентиляции в помещении.

Тепловой напор можно определить по формуле

где g — ускорение свободного падения, м/с 2 ; h — расстояние между центрами приточного и вытяжного отверстий, м; рн и рвн — плотность наружного и внутреннего воздуха, кг/м 3 .

Как видно из формулы, если снаружи помещения воздух более теплый, чем в помещении, удаления воздуха из помещения за счет теплового напора происходить не будет. Удаление воздуха в этом случае будет происходить за счет ветрового напора, возникающего в результате обдувания здания, в частности торца вытяжной трубы, расположенной, как правило, на крыше здания. Значение ветрового напора можно определить по формуле

где ия — скорость ветра, м; кт — коэффициент, определяемый формой трубы.

Организованная общеобменная вентиляция, при которой в помещение подается и из помещения удаляется заданное количество воздуха, называется аэрацией. Регулирование необходимого количества воздуха, подаваемого и удаляемого, обеспечивается необходимой площадью открытых окон, фрамуг и т. д. Аэрация помещения может быть рассчитана по специальной методике.

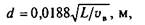

Для того чтобы увеличить коэффициент к7 и тем самым улучшить естественную вентиляцию, на конце вытяжной трубы часто устанавливается специальное устройство, называемое дефлектором. Схема дефлектора показана на рис. 3.57. Он представляет собой цилиндрический патрубок, расположенный на конце трубы. При обтекании этого патрубка на его торцах создается разряжение и улучшается естественная тяга за счет ветрового напора. Дефлекторы можно увидеть на крышах многих зданий как промышленных, так и жилых.

Для ориентировочного подбора дефлекторов определяют диаметр вентиляционной трубы по формуле

Рис. 3.57. Схема дефлектора: 1— козырек защиты от осадков; 2 — цилиндрический патрубок; 3 — крепление патрубка; 4 — вентиляционная труба

Таким образом, эффективность естественной вентиляции зависит от разницы температур снаружи и внутри помещения (разницей температур определяется разница плотностей воздуха), высоты расположения вытяжных отверстий и скорости ветра снаружи помещения. Достоинством естественной вентиляции является отсутствие затрат энергии на передвижение масс воздуха в помещение и из него. Однако естественная вентиляция имеет очень существенный недостаток, а именно: в теплый период года и в безветренную погоду ее эффективность может существенно падать, так как вследствие повышения температуры наружного воздуха падает тепловой напор (или отсутствует вовсе), а при отсутствии ветра (vB = 0) отсутствует ветровой напор. Кроме того, при естественной вентиляции воздух поступающий в помещение и воздух, удаляемый из помещение не проходит очистку и предварительную подготовку. Если воздух окружающей среды загрязнен, например запылен, то он поступает в помещение также загрязненным. Если в помещении в результате каких-либо технологических процессов выделяются вредные вещества, то они выбрасываются без их улавливания в окружающую среду с удаляемым из помещения воздухом. В результате загрязняется окружающая среда.

Механическая вентиляциялишена недостатков естественной вентиляции. Механическойназывается вентиляция, в которой воздух подается в помещения и (или) удаляется из них по системам вентиляционных каналов с использованием специальных механических побудителей — вентиляторов. Механическая вентиляиия может быть приточной, при которой воздух вентилятором подается в помещение; вытяжной, при которой воздух удаляется из помещения, и приточно-вытяжной, при которой свежий воздух подается в помещение, а загрязненный воздух удаляется из помещения.

Если воздух снаружи помещения слишком загрязнен (по нормативным требованиям концентрация вредного вещества в приточном воздухе не должна превышать 30 % от ПДКрз), а в помещении в результате проведения работ в воздух выделяются вредные вещества, то в приточную или вытяжную систему встраиваются очистные устройства. В приточную систему устанавливаются, как правило, тканевые или волокнистые фильтры, а в вытяжную могут устанавливаться разнообразные очистные устройства в зависимости от вида образующихся в помещении загрязняющих воздух веществ.

Механическая вентиляция бывает общеобменной и местной.

Общеобменная вентиляцияпредназначается для создания и поддержания необходимых параметров воздушной среды во всем объеме рабочей зоны помещений.

Производственные помещения, как правило, имеют одновременно и естественную и механическую вентиляцию, т. е. комбинированную (естественно-механическую) вентиляцию.

Таким образом, естественная вентиляция является общеобменной, а механическая вентиляция может быть общеобменной и местной. Может применяться также одновременно общеобменная и местная вентиляция.

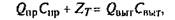

Расчет производительности Q общеобменной вентиляции, необходимой для обеспечения требуемого качества воздуха рабочей зоны по содержанию вредных веществ, может быть выполнен с использованием следующего соотношения:

|

|

Где Qnp, QBbIT — соответственно производительность приточной и вытяжной вентиляции, м 3 /ч, ZT — масса выделяемого в единицу времени в технологическом процессе вредного вещества, мг/ч, Чыт

концентрация вредного вещества в рабочей зоне, мг/м 3 .

Если приточный воздух не загрязнен вредным веществом (Спр = 0), то

Если в помещении выделяется несколько вредных веществ, обладающих независимым действием, необходимо выполнить расчет необходимой производительности вентиляции для каждого вещества и для обеспечения нормативного качества воздуха по всем веществам принять наибольшую производительность.

Если в помещении выделяются несколько вредных веществ, обладающих эффектом суммации, для обеспечения нормативного качества воздуха необходимо принять сумму производительностей, рассчитанных по каждому веществу независимо.

При выделении в помещении большой массы вредных веществ расчеты по формуле (3.11) могут дать очень большую необходимую производительность общеобменной вентиляции. Это может быть невыгодно с экономических соображений, т. к. потребует больших затрат электроэнергии для питания мощных вентиляторов. Кроме того, в помещении могут создаваться большие скорости движения воздуха, что может быть недопустимо для организации технологического процесса и обеспечения установленных гигиенических требований.

В таких случаях широко применяется местная вентиляция, которая позволяет существенно сократить затраты энергии для обеспечения нормативного качества воздушной среды в рабочей зоне.

Местная вентиляцияхарактеризуется тем, что с ее помощью загрязненный воздух удаляется непосредственно из зоны выделения вредных веществ.

Система местной вытяжной вентиляции предназначается для локализации и предотвращения распространения по всему помещению вредных веществ, образующихся на отдельных участках производства. Устройства местной вытяжной вентиляции очень разнообразны и зависят от метода удаления (отсоса) загрязненного воздуха из зоны загрязнения. Классификация местных отсосов представлена на рис. 3.58.

По степени изоляции зоны образования вредных веществ отсосы подразделяются на отсосы открытого типа и отсосы от полных укрытий.

Примером наклонной вытяжной панели может являться вытяжная панель конструкции А. С. Чернобережского (рис. 3.61) боковые отсосы различного конструктивного исполнения показаны на рис. 3.62.

Когда обрабатываемые на рабочем столе изделия могут иметь различные габариты применяют подъемно-поворотные отсосы открытого типа (рис. 3.63). Вытяжные панели широко применяют на участках сварки, пайки.

Активированные отсосы. В активированных отсосах приточная струя воздуха отделяет зону выделения вредных веществ от незагрязненного объема воздуха, сдувает поток вредных веществ и направляет его в сторону действия отсоса. На рис. 3.65 изображен активированный бортовой отсос, а на рис. 3.66, 3.67 — активированный боковой отсос.

|

|

Рис. 3.67. Схема вентиляции конвейерной линии по принципу активированного отсоса: 1 — приточные патрубки; 2 — местный отсос; 3, 4 — зональный и общецеховой коллекторы вытяжной вентиляции

Местные отсосы от полных укрытий. Наиболее эффективно для удаления вредных веществ полное укрытие источника. В этом случае надежно гарантируется непопадание вредного вещества в незагрязненную зону помещения и обеспечивается минимальная производительность вытяжной вентиляции, т. к. нет подсоса воздуха с других участков помещения. Однако по конструктивным и технологическим соображениям не всегда можно сделать укрытие полностью герметичным. Примером местного отсоса с укрытием являются вытяжные шкафы, вытяжные камеры, фасонные укрытия.

Вытяжные камеры. При выполнении ряда технологических процессов (например, окраски, пескоструйной обработки, плазменной резки и т. д.) источник выделения или всю установку помещают в камеру на время процесса. Как правило, камеры применяются для технологических процессов, характеризующихся интенсивным выделением пыли и вредных газов. Камера снабжается отсосом, через который образующиеся вещества удаляются местной вытяжной вентиляцией в течение технологического процесса и некоторое время спустя до полной очистки камеры перед ее открытием.

Фасонные укрытия. На абразивных станках (заточных, шлифовальных и др.), обработка деталей на которых выполняется абразивными кругами, что сопровождается пылевыделениями и отлетанием крупных частиц, которые могут нанести травму, устанавливают кожухи-воздухоприемники (защитно-обеспыливающие кожухи — рис. 3.69).

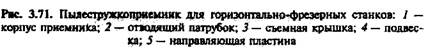

Технологическое оборудование, в частности металлообрабатывающие станки, снабжаются пылестружкоприемниками; конструкции некоторых показаны на рис. 3.70, 3.71.

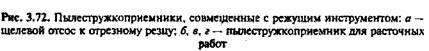

Пылестружкоприемники могут встраиваться в державки инструмента или сам режущий инструмент. Некоторые разновидности пылестружкоприемников, совмещенных с режущим инструментом, показаны на рис. 3.72.

|

Широко распространено встраивание воздухоприемников в сварочные горелки. На рис. 3.73, 3.74, 3.75 показаны разнообразные конструкции сварочных горелок со встроенными воздухо-приемниками.

|

|

Источник